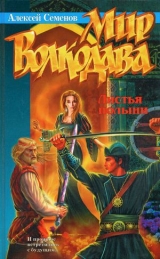

Текст книги "Листья полыни"

Автор книги: Алексей Семенов

Жанр:

Классическое фэнтези

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)

И Волкодав слушал. Он уже проникал в неприступный замок вместе с водой, неуловимый, как капля воды в реке, и теперь намеревался повторить прием. И слух привел его к широкому подземному руслу, от коего нитью отделялся подспудный ток, ведший ко дворцу. Эта теснина в глубине каменного тела древнего холма, ныне одетого мертвым под булыжной броней мостовых пластом земли, где стояли дворцы, вела как раз туда, где поднимались к свету зеленые руки сада. И вода в таком ручье не могла быть дурной.

Волкодав слухом прошел по течению ручья обратно к потоку, а от места их разделения – вверх и вниз по течению. Ниже ручья его умелый слух – вернее, не его, а кудесника Некраса – нащупал коридор и ступени, сырые, но не замшелые, ведущие вверх. Значит, этим лазом пробирались. Подземный ход вел вверх и кончался во дворе того самого здания, за колонной коего он скрывался.

Венн отправился в обход, то и дело прислушиваясь, чтобы не утратить призрачное эхо заветного подземного хода. Кругом были колонны и запертые дубовые двери или глухие стены из блоков на совесть обтесанного дикаря. Лишь в одном месте в стене были ворота, а в них – дверь, но и ворота были без кованых узоров, подобно воротам Внутреннего города, а дверь заперта. За воротами гремел цепью пес. Волкодав попросил того не шуметь, и брат исполнил просьбу, но помочь венну он не мог ничем.

Вдруг слева ему померещилась тень. Тень человека, пробирающегося вроде него вдоль стены отыскивая вход, чтобы проскользнуть внутрь. Венн отступил в самую глухую тень и замер. Едва слышными шагами человек приближался. Ноги его были обуты в мягкие сапоги, что носят степняки для езды на конях и верблюдах. Человек наконец показался перед воротами. Это был коренастый, крепко сбитый и отнюдь не маленького роста степняк. Голова и лицо его были скрыты капюшоном и шарфом, но Волкодав узнал походку наездника, сроднившегося со степным конем. Пес внутри забеспокоился и звякнул цепью, но Волкодав снова упросил его не поднимать тревогу. А потом неслышно выступил навстречу незнакомцу. Тот будто ожидал таких действий от венна.

– Тоже хочешь попасть туда? – прошептал тать. На лицо его на мгновение упал сероватый, тусклый отсвет звезд. Это был мергейт. – Я могу помочь тебе. А ты помоги мне. Идет?

Волкодав кивнул.

– Я знаю, как одолеть стену. А ты полезешь первым и убьешь пса. Так, чтобы он не залаял.

– Не залает, – отвечал венн. – Начинай.

Мергейт извлек из рукава халата тонкую веревку, снабженную на конце небольшим, но толстым крюком. Сноровисто, плавными движениями раскрутив веревку, мергейт резко запустил крюк вверх. Железный коготь бесшумно преодолел пять саженей и точно вцепился в верхнюю кромку стены над воротами. Мергейт подергал веревку – крюк держал.

– Выдержит ли? – усомнился Волкодав.

– Выдержит, уважаемый, – уверенно изрек степняк. – Если не веришь – уходи. Придешь потом. – Узкие глаза мергейта сверкнули. Он жаждал действия.

Волкодав вложил меч в ножны за спиной и, подпрыгнув, ухватился крепко за веревку и полез вверх, подтягиваясь только руками. Веревка и вправду держала и лишь слегка раскачивалась, ибо край стены немного нависал над улицей. Добравшись до кромки, венн сначала ощупал ее: не рассыпано ли битое стекло. Стекла не было. Волкодав вылез наверх и лег на узкий каменный барьер, слившись с темнотой. Луны не было, но халисунское небо редко омрачали тучи, и его силуэт могли заметить снизу.

Волкодав сделал приглашающий жест мергейту: «Поднимайся!» Степняк, конечно, был вором или, хуже того, наемником, которому деньги платили, чтобы кого-нибудь зарезать или что-либо похитить, но Волкодава мало занимали халисунские дворцовые дела. Он провел в столице целых три дня, но потратил их, с тем чтобы узнать, как проникнуть во дворец принцессы. Что до того, чем жил остальной Внутренний город, Волкодав понял немного: слишком запутаны были узлы, связывающие власть предержащих Халисуна. Перед самой войной они затеяли какие-то долгие препирательства о том, как следует и как не следует верить в богов или в бога. Волкодав не знал, чем так не угодил халисунцам их прежний бог: Халисун жил сытно, мирно и богато.

Мергейт быстро, не менее быстро, чем венн, оказался на стене.

– Почему не лает пес? – прошелестел он.

– И не залает, – отвечал Волкодав. – Или тебе мало?

– Не проси у богов больше, и они дадут тебе все, – ухмыльнулся уголками рта мергейт. – Но ты иди первым.

Веревку спустили вниз. Двор, в коем, по халисунскому обычаю, был пруд, выложенный изразцами, и маленький, но густой сад, спал. Ни единого окна не светилось в обширном доме, и Волкодав вновь удивился беспечности халисунцев.

– Сегодня день, когда халисунцам ничего не дозволяется делать, – проговорил мергейт. – Это бывает каждую луну. Все иноземцы выходят из Внутреннего города. Только стражники остаются. Их особо благословляют служители халисунского бога, а после они целую луну проходят через очищение.

– И так во всем городе? – спросил венн.

– Если бы мы попытались попасть в квартал отступников, за нами шли бы два следа из отрезанных голов. А последним отпечатком были бы наши головы, – вдругорядь усмехнулся мергейт.

Волкодав взглянул на него, и подозрение шевельнулось в нем, но время было дорого, ибо рассветало в Халисуне быстро, и он скользнул по веревке вниз. Пес подполз к его ногам, повизгивая еле слышно. Это был огромный зверь с обрезанным хвостом и ушами, чтобы ни собака, ни волк не могли причинить ему вреда. Тело его было покрыто густой и длинной шерстью, где грязно-серой, где белой, а где карей или темно-рыжей. Таких держали в Саккареме пастухи овечьих стад. Волкодав почесал собаку за ухом, потом под грудиной. Пес блаженно урчал, разинув от восторга пасть со страшными белыми клыками.

Волкодав тем временем прислушивался: эхо подземной реки выходило на поверхность близ пруда. Венн напоследок погладил пса по затылку и, велев тому молчать, неслышным шагом направился к пруду. Он услышал, как позади спустился во двор мергейт. Венн не стал ждать его, полагая, что им вовсе не нужно знать о том, что привело сюда каждого из них. Но мергейт, как ни странно, шел вслед за Волкодавом. Шел неслышно, и, если бы венн не стал вдруг обладателем чудесного слуха, он ни за что не услышал бы шага степняка. На мгновение оба замерли: на тропе сада появились двое стражников. Они прошли мимо, в двух саженях от венна, и скоро пропали за густыми зарослями.

Волкодав крался дальше, туда, где эхо подспудного водотока звучало уже явственно. Близ пруда, в зарослях тальника, в земле чернело отверстие, забранное толстой решеткой. Два замка с толстыми дужками накрепко соединяли решетку с массивными кольцами, закрепленными в каменной плите. Поднять такую дверь, не сняв замков, не смог бы и горный исполин, побежденный Волкодавом на перевале-воротах в Аша-Вахишту.

Венн достал из кармана пилку: он предвидел, что такое могло произойти. Пилка была алмазной. Наверняка на нее пошли камни из Самоцветных гор, ибо стоила она недешево.

Подошел мергейт.

– Если тебе нужно во дворец, то пути наши опять близки, – молвил он. – У нас уйдет в два раза меньше времени, чем думали те, кто привел нас сюда.

Он вытащил из-за пазухи небольшой кожаный мех, и оттуда появилась пилка – такая же, как и у Волкодава. Вместе с пилкой появилась и склянка: в ней было масло.

Замки распались одновременно. Венн ухватился за прутья решетки, но тяжесть ее оказалась куда большей, чем можно было подумать, и Волкодав едва на пядь сумел оторвать железо от его каменного ложа. Мергейт пришел на помощь. Петли, загодя смазанные, не скрипнули. Лаз был открыт.

В шахту уходили железные скобы, замурованные в камень ствола. Волкодав, уверенно видевший все, будто не ночь стояла кругом, а легкие сумерки, первым полез в провал. Мергейт, повременив немного, направился за ним. Спускался он медленнее, и, когда ноги венна встали на твердый камень нижней площадки, шорох мягких мергейтских сапог о железо ступеней слышался с высоты саженей пятнадцати. Здесь, на глубине, даже венн уже мало что мог разглядеть. Но факелы, сложенные грудой в углу каморки, куда они угодили, он все же рассмотрел.

Кресало и трут при нем были, и добротно просмоленное дерево, хранящееся здесь давно, защищенное от сырости, восходящей от реки, сухими воздушными токами от верхнего отверстия, вспыхнуло жадно и ярко. Подоспел мергейт. Волкодав захотел рассмотреть его лицо при свете факела, но не смог: на его нечаянном спутнике была надета маска, какие делают в Шо-Ситайне, – бумажная, искусно и тонко размалеванная, бесстрастная. Только черные глаза мергейта хитро и алчно блестели в тонких прорезях.

– Если хочешь, я могу и для тебя достать такую. Потом, когда мы выйдем отсюда, – прогнусавил степняк. Голос его был искажен, но чем-то он показался Волкодаву знакомым. Тот, чье чудесное умение передалось ему, не знал этого голоса и потому Волкодаву помочь не мог. Венн должен был сам догадаться и узнать. Но сейчас – в подземелье, когда надо было спешить, – ответ не приходил, теряясь где-то на запутанных и туманных дорогах памяти.

– Не нужно, – кратко ответил венн. – Идем.

Вниз уходили ступени, ровные и чищеные. Надо было все время держаться наготове, ибо если за подземным ходом смотрели, то сторожа могли оказаться близко. В страшных сказках у разных народов Волкодав слышал про подземных чудищ, охраняющих воду. Но сам он знал: под землей нет и не может быть страшилищ хуже, чем сама земля. Она не пускала тех, кто был чрезмерно похотлив до ее богатств, к себе. Из расселин бил кипяток, обрушивались своды, вода затопляла пещеры, тряслись, точно в лихорадке-трясее, целые кряжи, образовывая вдруг провалы и препоны, сыпля камнями и тысячами пудов песка. Крепи ломались, ровно лучины, препоны рассекали полы штолен, и манящие жилы и россыпи скрывались под спудом, забирая вместе со своей тайной жизни тех, кто смел ее нарушить. И чаще всего это были жизни тех, кто не по доброй, не по своей воле нарушил запрет матери-земли.

Ступени привели их к широкой штольне. У самых ног их плескалась река. Черные струи крутились в мелких водоворотах и уносились стремительно дальше, в кромешную тьму. Волкодав молча шел впереди, не опасаясь удара в спину. Он чувствовал, что степняку не по себе в этих каменных мешках. Мергейт – Волкодав чуял это песьим своим чутьем – был словно бы подавлен громадой почвы и камня, лежавшей над ними. Его преследовало какое-то воспоминание, связанное, должно быть, с пещерами. А венн знал, что в подземном бою, будь его соперник даже равной с ним силы, он одолеет любого бойца. Просто потому, что лучше видит и слышит в темноте.

Они прошли саженей двести, когда Волкодав остановился. Ручей, что отходил в сторону сада, был здесь. Предстояло только перебраться на другой берег потока. В ту же сторону от главной штольни ответвлялись еще с десяток коридоров. Венн поднял факел повыше: поток был шириною в пять саженей. Надо было входить в воду и плыть. Мергейт тоже поднял факел, осматривая стену на противном берегу. Но казалось, не находил того, что хотел.

Ничего не говоря, Волкодав положил факел на камни, так что горящий конец его оказался над потоком, отражаясь дрожащим и сладострастным красным языком в жидком черном зеркале, и принялся стаскивать сапоги.

Мергейт поразмыслил мгновение и последовал его примеру. Ему, конечно, тоже нужно было перебраться на ту сторону, а вместе осуществить это было легче. Волкодав просто перебросил факел на другой берег, связал сапоги вместе и легко прыгнул в воду. Она была холодна, точно по весне после того, как сошел лед, но венну это было нипочем. Проплыть пять саженей, загребая одной рукой – сапоги он удерживал над водой, – даже против сильного течения ему было нипочем.

Мергейту пришлось хуже. Ему мешали халат и маска, да и плавал он плохо. Река отнесла его далеко в сторону, пока, отплевываясь и задыхаясь, он не уцепился за каменную кромку. Венн стоял над ним. Один удар, и он мог бы избавиться от лишнего теперь спутника. И мергейт понимал это. Но Волкодав протянул руку и, ни слова не сказав, помог степняку выбраться на берег.

А потом так же молча разделся, выжал воду, натянул сапоги и пошел по узкому коридору, уводящему в тело земли, вдоль ручья. Мергейт остался в штольне, наверное, отыскивать нужный ему знак.

Ручей был узок – проход едва достигал трех локтей в ширину. Должно быть, его пробили для оттока лишней влаги. Если одни растения требовали пить каждый миг, то другим доставало глотка. Главный приток воды был из родников, пронизавших землю, на коей стоял Внутренний город. Строители древности смогли свести их в одно русло, и потому, несмотря на жару, сады халисунской принцессы всегда были свежи. Если же воды недоставало в годину особенно великой засухи, рабы подавали воду наверх из реки, разделявшей город, с помощью приспособлений вроде чигиря. Лишняя вода уходила через расселину, которой сейчас и пробирался венн.

Этот путь был короче. Наверняка были и другие, но этот уж точно никто не охранял. Значит, и подняться наверх здесь очень непросто. Кому-то, может быть, и непросто. Волкодав, прошедший науку пещер и гор, карающих смертью за всякую оплошность, был уверен, что он поднимется, как поднимался всегда, как бы больно ни было падать.

Он дошел до места, где вода падала сверху тугим водопадом, летевшим с неведомо где находящегося уступа. В воздухе висела мелкая водяная пыль, и вместе с ней густой и влекущий запах ночных цветов изливался вниз с невидимых уступов. Венн провел ладонью по стене. Каменное тело древнего холма осталось внизу. Здесь земля состояла из сыпучей и крошащейся мягкой породы, которую легко было разбивать кирками. Рабы в Самоцветных горах отдыхали, когда вдруг им приходилось рубить такой пласт.

Венн не взял с собой веревку с крюком. Она была ему без надобности. Из кармана он вынул две жесткие кожаные рукавицы, уснащенные на пальцах стальными когтями. Этот прием ему показали в Шо-Ситайне. И если бы мергейт не сгустился бы вдруг из ночного мрака у железных ворот дома близ площади перед дворцами, венн перебрался бы через стену сам. Веревка с крюком сохранила ему время.

Канал, уходящий вверх, был узок, уже, чем расселина, едва превышая два локтя в поперечнике. Волкодав оставил факел внизу, опять стащил сапоги, связал их и перебросил через плечо. Потом крепко уперся босой ногой в стену, нашарил когтем выемку, уцепился за нее. Оторвал от пола другую стопу и уже ею уперся в противоположную стену. Левая рука сама отыскала нужную опору. Вода падала сверху, но одежда и без того оставалась влажной после купели подземной реки. Водопад не мешал. Локоть за локтем он пробирался наверх, откуда невиданные цветы шептали ему неизъяснимые, но неистовые своей правдой слова.

Неведомо, сколько саженей провала осталось под ним. Он миновал четыре уступа тонкого водопада и теперь уже знал, что до поверхности осталось всего лишь четыре сажени – об этом говорили звуки, доносившиеся сверху: шелест и шепот листвы и лепестков, шорох трав, бормотание кустов. Волкодав не чувствовал усталости. Будь это в другом месте, где не было этого благоухания, ему пришлось бы хуже. Но здесь аромат цветения был будто запах первой весенней воды, первой грозы, первой лазури в небе в месяце березозоле. Это был запах жизни, юный и сильный, как ранний месяц травень. Он будто поднялся из темных и бездонных глубин на чудесный остров, где нет вечного счастья, но есть покой. Тот самый остров, которому нет места ни на земле, ни в небе. Не на остров Ирий, который всякий знает, где находится, а на другой, который приходит сам к тому, кто его взыскует.

Сквозь тонкой ковки решетку, через кою вода падала в колодец, он сумел разглядеть мшистый бок камня, а справа от него кусочек иссиня-черного неба с двумя крупными, как белые жемчужины полуденных морей, звездами. Он тронул решетку и даже сквозь рукавицу ощутил, сколь тонки и даже нежны ее сплетения. Он мог бы разорвать или разогнуть эти хрупкие узоры, мешающие ему выбраться наружу, но не мог этого сделать: он пришел сюда не разрушать, а хранить. Под ногой оказался удобный выступ, и венн снял рукавицы с когтями, заткнул их за пояс. Вновь дотронулся до решетки уже обнаженной рукой: серебро. Волкодав ощупал места, где решетка крепилась к камню. Потом уцепился за прутья там, где они казались попрочнее, и потянул на себя. Алебастр, не выдержав нажима, раскрошился, и решетка оказалась вынутой, у венна в руках. Кубарем, точно пес, он выкатился из маленького низкого грота, куда, как виделось снаружи, убегал ручеек, в сад.

Кроме него, здесь не было никого – он услышал это. Тысячи глаз смотрели на него – это растения, не спящие ночью, встретили незнакомого им гостя. Живя здесь и впрямь как на острове, принесенные и привезенные сюда с далеких берегов, они научились быть вместе и вместе были разумны, как бывает разумен лес. Тысячи глаз смотрели на него, тысячи запахов звали попробовать именно их, тысячи звуков льстили его слуху, зане каждое растение звучало по-своему в самых слабых даже токах воздуха. Но все эти призывы были слабы и невнятны в сравнении с тем, что шел от ворот в белое здание, выходившее в сад небольшими дверями в стрельчатой нише, обрамленной лепниной и золотом.

Тысячи голосов, древних, как голоса неба, земли, воды и огня, как первые слова юного мира. Запах, сладкий, как сон, и горький, как мудрость, тревожный, как воздух, и недвижный, как память о вечности, глубокий, как смерть, и легкий, словно свет, приходил к нему – к нему одному – и говорил с ним. Свет, в котором, как в свете цветка папоротника в ночь вершины лета, были все цвета всех огней земли: синь, пурпур, зелень, киноварь, серебро и злато в лазури, – поднимался там над темной зеленью. Был он столь ясен, что каждая веточка, каждый стебель, каждый лист и каждый шип на стебле, каждый лепесток в каждом бутоне был виден яснее, чем в самое свежее утро травеня месяца. И голос, и запах, и свет исходили из одного цветка – розы, поднявшей полураскрытый, как в немом согласии ожидающие первого поцелуя уста, бутон.

Волкодав наскоро утвердил решетку на прежнем месте и пошел туда, откуда его звали. Звали по имени, которое, как думал он, стерто в памяти всех живущих в этом и в его времени. И в его памяти тоже.

Он пошел к цветку тихо, как только мог, желая приблизиться и в то же время оттягивая приближение к облаку волшебного света, опасаясь невольно, что тайна, которая манит, вдруг перестанет быть тайной. Внезапно нечто чуждое и нелепое среди этой красоты ворвалось со стороны. Ворвалось и осталось, ворочаясь и суетясь, принюхиваясь и пробираясь к сердцу розы.

Волкодав, не отдавая себе отчета в том, что делает, по наитию, выхватил меч и бросился к розе. Клинок он подставил вовремя: сталь ударила о сталь. Ударила и отскочила. Перед ним, в двух саженях, над цветком стоял мергейт. Маски на нем не было, и Волкодав узнал его, потому что в этом свете спадали все личины, сколь бы искусно ни были они изготовлены.

Это был тот самый сотник в белом халате, что как смерть носился из конца в конец схватки над Нечуй-озером, сам оставаясь невредимым. Тот, с чьей саблей так и не встретился тогда меч Волкодава. И меч Зорко, надо думать, тоже не встретился. Вот почему так билось в нем воспоминание, силясь пробиться со дна разумения к окнам глаз и слуха. Но теперь все виделось ясно: битва на Нечуй-озере не закончилась тогда. Не закончилась и война. Битва должна была завершиться здесь. Война, пока не кончилась эта битва, стояла с миром на росстани. От того, как закончится битва, виделось и дальнейшее: или мир и война пойдут навсегда одной дорогой, или надолго разминутся до поры.

Сабля отскочила от меча и теперь змеей бросилась к Волкодаву. И вновь меч, будто кошка, что бьется у порога своего дома с гадюкой, поймал тонкое змеиное тело и отшвырнул его прочь. Сталь заплясала в воздухе, разрезая тонкие нити голосов и запахов, рисуя вокруг двоих сражающихся причудливую фигуру, в которой оставались только обрывки речей дивного цветка, осыпающиеся, срубленные к их ногам, как палые увядшие листья, прекрасные, но разрозненные, которые, как ни собирай, все не составишь той кроны, что была жива летом.

Эрбегшад и впрямь был лучшим бойцом Вечной Степи. На теле и руках его было немало шрамов, из которых можно было бы составить язык всех сабельных ударов, бытовавших в пределах степи, Аша-Вахишты и Саккарема. Но ни одно слово этого языка не стало для Эрбегшада словом обратным его имени, словом его смерти. И напротив, сабля Эрбегшада знала такие слова, что неведомы остальным говорящим на языке сабель. И эти слова, должно быть, были тем тайным языком, что сокрыт от людей и есть у богов, которым вверены людские судьбы. Говорили, что Эрбегшад нашел в степи место, где можно слышать слова этого языка, но сам сотник не подтверждал этих слухов.

– Каждый открывает слово своей смерти, когда берет саблю, – посмеивался он. – Потому что слово смерти то, какого человек не знает. А люди, берущие саблю, выплевывают все свои слова быстрее саккаремского торга. Я слушаю эти слова, а в ответ говорю одно, которого мой соперник не знает…

Но сейчас против сабли говорил меч, и языки оружия были розны. И ни один из них не мог найти слов, незнакомых сопернику, потому что слова одного не были словами для другого, как слова соленой воды и морского ветра лишь пустой шум для того, кто привык к пресной воде и ветру песков. Но одно преимущество было у меча: у него были слова ненависти, потому что Волкодав узнал Эрбегшада. А Эрбегшад не знал, кто сражался против мергейтов в образе Зорко, и потому его сабля, знающая ненависть, сейчас не успевала найти нужные слова в ответ. Эрбегшад отступал, теснимый Волкодавом, силясь вспомнить теперь, как недавно тщился вспомнить Волкодав, где они могли встретиться допреж. И он вспомнил: вспомнил по тем ударам, которые успел заметить даже в том страшном проигранном бою.

Двери во дворец распахнулись. Озаренная светом золотых шандалов, на пороге стояла принцесса Халисуна. Черное бархатное платье без воротника, с фестонами на плечах, обшлагах и лифе, заполненными алым, узкое в талии, с просторной длинной юбкой и неплотно облегающим лифом, широкими рукавами и неглубоким прямым четырехугольным вырезом, было перехвачено узким алым поясом. Принцесса была невысока ростом, тонка и хрупка. Но не так, как хрупка и ломка брошь с цветком из тонкой эмали, но как мнится хрупкой ветка яблони среди белой кипени цветения в светлый и ясный вечер. Острое и белое лицо принцессы не было красивым, но живым, пригожим и любым. Подбородок надменно смотрел вверх, по-мальчишечьи. Скулы выделялись отчетливо, подчеркивая тонкость лица и одновременно придавая ему некую непривычную в женщинах полночных стран волнующую таинственность. Ожидание чуда жило в этом лице, чудеса и тайны спрятались в его чертах, хотя бы оттого, что Волкодав думал: тайна есть, а принцесса знала, что он думает об этом. Длинные дуги бровей выгнулись полого и безупречно плавно, а сами брови были тонки и густы, но не слишком. Лукавство неподдельное, открытое, а потому бестревожное и бесхитростное, как лукавство кивающего цветочного бутона, светилось в каждой черточке, но, казалось, не будь брови ее именно такими, дурманящего душу очарования этого лукавства и не случилось бы. Глаза, в лад бровям, были удлиненны, но не раскосы, как у женщин степи. Они таили не то отблеск усмешки, не то тень тревоги, но скрывали те истинные намерения и помыслы, что должны были скрыть. Или же только показывали, что скрывают? Цвет глаз не угадывался из-за темноты ночи и свечных отсветов, к тому же длинные ресницы затеняли очи, но вот волосы ее, долгие, заботливо расчесанные, были коряного с медью цвета, цвета плодов дерева-желудника, или каштана, только светлее – из-за меди, что была примешана к коре. Со лба, высокого и ясного, пряди были убраны. Принцесса была даже моложе, чем полагал венн допреж, но не было в ее облике детскости: возраст, когда душа радостно и беспечно, запросто тянется наивными руками к неведомым горизонтам, миновал для нее, сменившись возрастом, когда душа обретает тело и научается ждать.

– Многие воины бьются из-за меня на площадях Халисуна, – заговорила она, и розовые губы ее были свежи и ярки, как хвала неба, а уста – легки, как мысль. – Но не всякий достигает розы в назначенный день, чтобы искать меня здесь. Опустите клинки.

И венн и мергейт, повинуясь ей, остановили бой.

– Каждый из вас пришел сюда своей дорогой и со своими намерениями, но оба вы пришли к розе. И каждый из вас может сказать, что не видел ничего прекраснее. Но каждому предстоит обратный путь. Здесь, в свете цветка, вы одинаковы, потому что оба храните равное желание. Но на обратном пути видны станут ваши мысли, слова и поступки, и неправо поступлю я, если отдам розу тому, кто оступится, спускаясь от красоты земли к ее пыли. Потому оставьте сталь для городской площади и говорите то, что скажете, когда выйдете отсюда. По словам вашим буду я судить о том, что вы свершите. Если они окажутся солью на плоти персика, то и дела и мысли ваши будут негодны, как посоленный плод сласти.

С теми словами она подошла к розе и сорвала ее, не смущаясь шипов. А потом вплела в волосы. И лицо ее преобразилось чудесно. И венн узнал это лицо: такими были боги на холстах Зорко, такие лики смотрели с пергамента аррантских книг, такою была Плава в его снах, которые были явью Зорко. И не посмотреть на ее лицо хоть раз не смог бы ни один мужчина земли. И, даже зная, что это лицо скрывает знак смерти, нельзя было не желать неодолимо еще раз его увидеть.

Язык Волкодава никогда не был ему врагом, но и оружием не был тоже. Все, что хотел он изречь, меч говорил за него, разделяя добро и зло. Тот, кто был против него, был хитроумнее. И с ним был язык того, кто его послал. Раздвоенный и ядовитый, как язык змеи. И тогда, глядя на принцессу, Волкодав вдруг увидел у нее в руке зеркало. И там, среди ясного дня, на вершине холма, стояли рядом Зорко, сын Зори, и тот, кого Волкодав видел впервые: высокий худощавый вельх с узким суровым лицом и глазами глубокими и беспощадными, как знание и время. Из-под плаща его выглядывала рукоять меча – стеклянная, как та, что приобрел Волкодав вместе с книгой «Вельхские рекла» в лавке в Кондаре у странного торговца.

И в нем вдруг ожило то, что таилось уже давно, точно вешняя река подо льдом. Те, кого видел он сейчас в зеркале халисунской принцессы, были частью его, а он – частью их. Они были ближе ему, чем родные братья-близнецы. Одна душа была у них, одни сны и один язык. И все, что могли они, мог и он. И то умение, что было с ним, было у них. И вместе они были одним лучом розы, что играла теперь в волосах принцессы Халисуна. И раздвоенный язык лжи не мог одолеть того, кто говорил тремя языками: истины, красоты и справедливости.

– Будет ли польза в том, что одна ты обладаешь этим сокровищем мира? – начал мергейт. – Многие говорят о тебе и о твоих розах, и многие восхищаются тобой и твоими розами и не желают большего. Но много и таких, кто спрашивает: «Что пользы от ее волшебства и красоты, когда она не может распорядиться ими?» И я отвечу таким: «Нет свидетельства тому, ибо, пока мы можем видеть розу в твоих волосах, Халисун процветает и живет в мире». Иные же спрашивают: «Одна ли принцесса Халисуна способна становиться прекрасной и своим волшебством и красой делать благословенной землю Халисуна или кто-то другой так же может возделывать розы и дарить их могущество другим землям?» И тогда я не могу ответить, ибо никогда не случалось такого. Почему же роза дана одной тебе, если, как говорят мудрецы, один человек не хуже другого и один язык не имеет преимуществ перед другим? А твоя роза глаголет на всех языках, и нет причин таить ее, ибо слова волшебства – тоже слова и принадлежат языку. Я пришел, чтобы дать эту розу всем городам и языкам всех стран: разве не заслуживают они ее? И ты сама сможешь узнать, какой из меня садовник, если спросишь меня о том, что я знаю о свойствах растений.

– Зачем пришел ты просить здесь о том, что и без того есть у тебя? – возразил венн. – Зачем толкуешь о разных языках, если один язык не хуже другого? Когда так, а это так, то есть лишь один язык, и он есть у каждого. И если так, зачем отдавать его слова в руки гонца? Ведь он растеряет их по дороге. Этот язык – любовь, из которой боги создали мир, и нет прощения тому, кто избавится от нее, передав ее тем, кто ее потеряет. У каждого есть свое слово этого языка, а у всех есть все слова. Те, кто хочет говорить на нем, пусть приходят сюда, как делают это первые, о ком ты говорил: те, кто восхищается принцессой и ее розами и не желает большего. Я пришел, чтобы хранить этот куст, рождающий каждую луну новые слова, приходящие к нам из других времен, потому что люди смертны и уносят слова с собой. Я не могу похвалиться, что я добрый садовник, но не буду лжив, если скажу, что могу охранять и сохранить то, что дает роза. Даже ее свет.

– А есть ли причина охранять то, что и без того есть у каждого? – продолжил спор мергейт. – Если она существует, то у кого-то нет того, что есть у розы. А когда этой причины нет, что толку так беречь ее? Итак, причина есть. Значит, есть такая тень, куда не проник еще свет розы. И если она есть, как придет она к розе, не имея в себе части ее света? Как сделать, чтобы в земной пыли открылся благоухающий сад, если стражи не дают садовнику доступ к семенам? Дайте мне тот свет, которого нет у меня, и я принесу его туда, где еще не видели его. И если он верен, то он не сможет исказиться, отразившись в тех, кто увидит его. Как же можно утверждать, что я потеряю слово, данное мне?

– Есть области, где есть частицы света, – ответил венн. – А есть тень. Тень не имеет света, ибо ему не в чем сохраняться там. Те, в ком есть слова от розы, увидят ее однажды в своих снах или в своих творениях. Так и собирают и взращивают они то, что узрели однажды в себе. А те, у кого нет снов, видят только черное облако, в котором не от чего отразиться свету, и он канет в тени. Какое слово есть у них, кроме слова смерти? От тени и следует беречь то, что дано нам, чтобы слова не исчезали в ней. У тебя есть намерение совершить поступок, но нет слова, по которому этот поступок будет истым. И оттого поступок твой не будет правдив, как не может быть ребенка без двоих родителей и действия без созерцания. Ты идешь по следам и не имеешь своего слова, а значит, не можешь сохранить розу, хоть и вожделеешь ее. Потому я здесь.