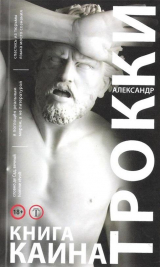

Текст книги "Книга Каина"

Автор книги: Александр Трокки

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)

– Слышь, – сказал он. – Это ты про што в смысле я ноги шломаю?

Вид у него не предвещал ничего хорошего.

– Ты ж сам рассказывал.

– Ах, ах та… ах та! Та, не, фее хорошо. Я платшу. Ах та, я фшпомнить. Но я в Нофом Орлеане сдорово одыхал. Ни как в тот рас. – он ткнул пальцем в свою грязную майку. – Купил семь нофых костюмоф. И еще фосьмой до этофо. Хороший, лутший матерьял, и еще купить «Бьюик» 55-ва гота с откитным ферхом. Костюмы мне штоить почти тысяча толлароф. Я ехать и шнимат баб.

Он помедлил, затем кивнул в сторону женщины, которая снова принялась заниматься хозяйством.

– Не как эта. – начал он разглагольствовать. – Все бабы, которые нрафятся. Молотая писда. На эту б я не полес, ха-ха! – он осклабился. – Ты ко мне саходит, тоговорилис!

Я двинулся вперед, проигнорировав его попытку удержать меня. В каюте, стоило мне взорвать штакет, как он постучался. Я затушил косой и сныкал его в ящике стола. Он встал в проходе, держась одной рукой за дверь, и наклонился в мою сторону.

Он высказался:

– Йа! Амеррика прекрашный штрана! Фее ф нее етут! Ф нее етут поляки, или немтсы, или таше англитшане. И ирланцы тоше в нее етут… Мне нрафятся ирланцы, они хорошие люти… пошмотри, пошмотри сам чего им стелали англитшане! Они фсе сюда ехат. Работаеш, тенги платят, Польше ни где так тенги ни платят, сам шмотрри! Ходи куда хотшеш, не то што у рруские. Эти рруские они, йа, опят што-то думают! Фаш Айзенхор – мушик умный, сам фидиш. Йа! ф Амеррике наррот из фезде. Фсе в нее ехать. Мошет, прафда, итальяшек шлишком много. И еше ниггеры. Я не то штоб протиф кофо-нипут, в Америке фее рафные, сакон такой…

– Да ладно, разошёлся. – перебил я. – Слушай, швед, я бы почитать хотел.

– Много тшитаеш, – объявил он и загоготал, тыча широким указательным пальцем в свой коротко стриженый череп. – Много тшитаеш, шкорро тут натоест!

– Ага. – ответил я. – Книжный червь. Теперь сбрызни!

Когда он свалил, оказалось, я взял сахару вместо молока. Но дергать Жаклин снова не хотелось, так что выпил чёрного кофе.

Докурил оставшуюся пятку.

Уже почти смеркалось, когда я опять вышел на палубу. Небольшое судно с Биллом на борту двигалось к Бруклину. Он сидел на корме, рядом с ним мужик разбирался с бортом.

– Куда это он намылился? – я заговорил с капитаном баржи, стоящим на шканцах неподалёку от меня.

– С сыном что-то случилось.

– А жена не с ним?

– Жена-то? Не. Сын-то не её. – он сплюнул в воду и ушел к себе в каюту.

Поднялся ветер. Вода в нескольких футах от меня приобрела оттенок жирного сланца и начала темнеть. Над головой тучи. Похоже, будет дождь. Рябь звенящим зеркалом резво неслась по направлению к острову Манхеттен, маленькому и черному, выступающему из воды гранитной глыбой. Зыбь на воде, опасность. Большинство капитанов уже вывесили у себя фонари, которые болтались и скрипели на качающихся мачтах.

Я тоже вывесил свои фонари и вернулся в каюту.

Решение дунуть сформировалось у меня, по всей видимости, оттого, что вдруг оказалось, что я лежу на постели с трубкой в зубах. Внимательно разглядывая переборку, покрытую коркой из трупов насекомых прошлого лета.

Все знающие люди разделяют мнение, что марихуана не является афродизиаком, и в этом, как и в значительной массе своих суждений, они неправы. Если ты по жизни сексуальный или возникает настрой заняться любовью, принятый в пределах разумного наркотик, будет стимулировать желание, наслаждение резко и во много раз возрастёт, так что, пожалуй, основное свойство марихуаны – это заставить тебя интенсивнее переживать любое, какое не возьми, действие. Я бы рекомендовал употреблять её в школе, чтобы добиться того, чтобы школьники научились, наконец, по-настоящему наслаждаться поэзией, искусством, музыкой. А то, к жуткому ущербу для нашей цивилизации, они то ли сами по себе, то ли под влиянием стадного чувства, невосприимчивы к символическому способу выражения. Она вызывает более чувственную (или эстетическую) разновидность концентрации, способствует детальной проработке мельчайших участков, развивает способность принимать игровые ситуации. Что может быть важнее в любовном акте?

Ощущение, поскольку является материалом-основой, обязательно должно содержаться во всякой возможной метафизике. Лицемерие по отношению к нему губительно. В средние века страстная любовь со стороны собственной жены уже числилась по разряду прелюбодеяния. В современном мире всякая верность, исключая верность государству, считается как минимум неумной. Если средневековая Церковь так и не сумела выжечь всех еретиков до единого, вполне возможно, что современное государство с сей задачей справится даже без использования атомной бомбы. Прежде чем мы откажемся от какого-либо чувственного удовольствия, нам следует досконально его изучить. По крайней мере, хотя бы доброжелательно настроенным воображением. В противном случае, история, чопорно катясь вперед на велосипеде морали (ничего подобного по сложности двигателю внутреннего сгорания в сфере этики придумано не было) может забыть нечто крайне важное и нужное.

Примерно такого рода соображения мелькали у меня в голове по мере того, как мои мысли со всей неизбежностью устремлялись к покинутой женщине, у которой я позаимствовал сахара. Постепенно, окончательно остановившись на ней, мысли сменились образами, а образы – предвкушением.

Я знал Билла ещё с тех пор, как впервые устроился на баржу. Мужик под полтинник. У него были тёмно-рыжие седеющие волосы, соль с перцем, бледно-голубые глаза, на коротком прямом носу прямо над левой ноздрей непонятный нарост, а тонкие губы, напряженно поджатые слева, придавали его лицу выражение постоянного недоверия. Мы множество раз плавали в одном караване и часто обменивались замечаниями о погоде. Его жена с самого начала мне понравилась.

До меня постепенно доходило, что она прекрасна. Смутный шок. Она была выше среднего роста, сложена не идеально, но со странным изяществом. Её лицо производило впечатление образцового, лишённого возраста. Лицо молодой крестьянки. Мягкие каштановые волосы были неаккуратно подобраны в хвост на затылке, и несколько блудных прядей, – у меня нередко было ощущение, что она только что вымыла верхнюю часть тела, – непросохшими тёмными перьями липли к бледной коже плеч. Обычно она ходила в мужской рубашке без воротника, заправив её в линялые поношенные джинсы голубого цвета. Её глаза – яркие, ясные, блестящие, серо-зеленые – смотрели почти гипнотически. Подчас мне было сложно оторвать от неё взгляд. Тогда я испытывал порыв приблизиться к ней, обнять, словно только мы с ней вдвоём существуем, а все остальные – где-то далеко, выражая, без слов – через неожиданную безупречность всего моего организма – ничтожность прочих вещей.

Иногда она выразительно пожимала плечами и сверлила тебя широко распахнутыми глазами, в которых читался прозрачный намёк. Иногда казалось, она только что очнулась от грез. Странное, дикое создание, почти как Медуза.

Я упоминал её полные белые ноги, хотя прекрасно понимал, что грешу против фактов, поскольку, разумеется, на ней были джинсы.

Развешивая бельё, она привстала на цыпочки. Одной ногой, надо уточнить, а то ведь у неё второй не было. Точнее, была, но искусственная. Эта догадка неожиданно приходила, когда ты следил за её хромающей походкой, как она вытягивалась, как раскачивались в поисках равновесия её бёдра. Развесив бельё на прищепках трепыхаться на ветерке и отступая, она чуть не опрокинулась в воду и, заметив меня, рассмеялась. Уселась на тяжелой поперечине над планширом, оттопырила нижнюю губу и скорчила рожу. И когда она так сидела в своих джинсах и похожей на спецовку рубашке без воротника, с растрёпанными мягкими волосами, её лицо было не то чтобы совсем волшебным, но почти. У неё был длинноватый нос юной ведьмочки, очень высокие скулы, широкие, нежно-розоватые глазницы, из которых её большие зеленые глаза, с длинными ресницами, смело подведенными и удлиненными чёрным карандашом, смотрели призрачным, не вполне от мира сего, взглядом. Губы она обычно не красила. Зубы у неё были желтоватые, на вид хрупкие, почти как у грызуна. Плечевая кость обладала птичьей тонкостью, и движения рук напоминали взмахи крыльев. У неё была длинная, бледная, желтая шея, которую зрительно удлиняло отсутствие воротников на её рубашках, а руки – длинные, бледные и белые.

Из-за неё я забыл, чего хотел, и попросил сахара вместо молока.

На воздух я вышел в сумерках, но из-за ветра задержаться на палубе не удалось. Я возвратился в каюту. В окне я увидел приближающийся по воде свет и подумал: «А не буксир ли это?» Вскоре объект развернулся вправо и уплыл вдаль. Накрапывало.

Вдруг я понял, что старался не думать об этой женщине. И задумался о ней. Её образ пропал. Я обратился за помощью к словам. Удлинённое, вытянутое, нежное лицо. Груди. Три соска, один лишний, чтоб подкармливать дьявола. Моя реакция на отсутствующую на месте ногу. Скрип-скрип-скрип, когда она ходит, пошатываясь на костыле. Только розовая культя болтается огрызком. Так близко от её пизды. Снять мужскую рубашку. Грудь почти плоская, только сиськи падают как два мягких клубка, совсем рядом друг с другом, соски смотрят на пупок. Тело как светлая слоновая кость. Без признаков возраста. Около 23-х? И деревенское лицо. Одной ноги ей вполне достаточно.

Хотя по баржам туда-сюда особо никто не шлялся, еженощно в промежутке между закатом и рассветом возникал маленький и временный невзрачный городок приблизительно в двух милях от южной точки Манхеттен-Айленда в Бэттери-Парк. Более десятка барж сбивались в кучу деревянным островом, окружённым в ту ночь проливным дождём.

Я накинул дождевик и зюйдвестку и шагнул на шканцы. За якорной цепью пристани резво текли потоки воды. Почти стемнело, только тусклый свет фонарей на мачтах и неяркие горящие прямоугольники окон кают. Вряд ли я на кого-нибудь наткнусь. Из-за гнусной погоды большинство капитанов предпочтёт остаться на ночь в тёплом помещении.

Я быстро прошёлся по грузу на барже, стоявшей за моей подопечной, пересек ют второй, добрался до третьей цепочки и вскарабкался по цепи третьей. Где-то поблизости брехала собака, её хриплым голосом бранили. В луче моего фонарика дождь падал длинными серебряными иглами. Я двигался вперед, ссутулив плечи, так что зюйдвестка сползла на затылок.

Еще оставалось время вернуться. Что мне ей сказать? У моего сознания был иммунитет против любых неодобрительных замечаний. Я непрестанно повторял себе: «Терять тебе нечего».

Я выбрался на шканцы и прошёл к двери каюты. Внутри горел свет. Только одного я боялся. Если она заснула, я не смогу ее разбудить.

Я сделал глубокий вдох и резко постучался в дверь.

Шум возни внутри. Скрипнул стул. Звуки её шагов.

– Кто там? Что это?

Дверь приотворилась на пару дюймов и она уставилась на меня.

– О, это ты?

– Я могу войти на минутку?

Шум дождя до некоторой степени смягчил стиль моей реплики. Я не представлял, что ещё можно сказать.

Она распахнула дверь и позволила мне войти. Одета она была как обычно. В каюте было душно, грязно и, если можно так сказать, более мрачно, чем у меня. Полка с зачитанными книгами в мягких обложках была расположена рядом с широкой двуспальной кроватью. Скомканное залатанное красное покрывало сброшено. Печка, набитая, как казалось, грязными котелками, была покрашена блестящей чёрной краской. Две маленькие комнатки без разделяющей их двери освещались двумя разбитыми керосиновыми лампами.

– Лампа чадит.

Это на некоторое время спасло меня от необходимости говорить ещё что-нибудь. Я показал на лампу.

Дрожащая чёрная нить масляного дыма зависла внутри закопченного круглого стекла лампы и пятно на переборке, где сгустились и трепетали тоненькие частички сажи, расплылось в плоское, паукообразное облако, в то время как само стекло, красно-жёлто-чёрное нагноение шанкра, пропускало всё меньше и меньше света на предметы в спальне.

– Да уж, пожалуй!

Она быстро подошла и, подкрутив фитиль, убавила пламя.

Я воспользовался этой паузой, ослабив плащ на шее.

– Прислушайся к дождю, – сказала она, когда вернулась. – Ты как – опять без сахара остался?

Она улыбнулась, её губы слегка приоткрылись, их уголки игриво приподнялись вверх. Её рот образовал эллиптическую щёлку.

На самом деле, сегодня утром я совершил ошибку, – сказал я. – Я хотел молока, а попросил у тебя сахар.

– Ты выглядишь рассеянным.

– В самом деле?

– Точно. Ты всегда типа того. Билл всё время об этом говорит. Он называет тебя безумный профессор.

– Я выгляжу как профессор?

– Я этого не говорила. Это он. Сейчас ты выглядишь как мокрое мыло. Сними свои вещи. И с таким же успехом ты мог бы пройти сюда. Я приготовлю тебе чашку кофе. С молоком.

– Спасибо.

Я снял с себя мокрые вещи, сел за стол и закурил сигарету.

– Когда ты ожидаешь его обратно?

– О… – она обернулась и взглянула на меня. – Как ты узнал, что он уехал?

– Я видел его на лодке, – сказал я.

– Я не знаю. Он сказал, что постарается вернуться вечером. Но теперь даже не знаю. Погодка-то уж больно суровая. Да и с партией груза нет никакой спешки, это точно. Нас собираются оставить здесь, пока он не вернётся.

– Так значит, он не нагрянет ночью?

– Нет. Вероятно, нет.

Она должна знать, я думаю. Множество неуловимых нитей уже протянулось между мной и Джейк – это её уменьшительное имя, сокращённое от Джекелин. Совершенно очевидна была наша взаимная реакция друг на друга. Или мне это только казалось? Теперь мне было интересно. Происходило ли это только в моей черепушке?

– Итак, ты явился, потому что знаешь, что его нет?

Злости в её голосе не было. Тон снисходительный и любопытный. Так что я не ошибся.

– Ну да. Поэтому и явился.

– О’кей. По-моему, так и должно иногда случаться.

– Я надеялся, что именно так ты и считаешь.

Она принесла две чашки кофе.

– Хорошо, вот, держи – сказала она и снова засмеялась. – Хорошенький у тебя вечерок получился!

– Это у Билла получился хорошенький вечерок. – парировал я. – В любом случае, я рад, что зашёл.

– Мне даже в чём-то нравится, я имею в виду дождь. Он изолирует нас. С ним чувствуешь, что остальной мир может идти к черту.

Я рассмеялся.

– Он, возможно, радиоактивный. Вот в чём закавыка с внешним миром. Он вторгается к тебе.

– Я рада, что ты пришел, Джо. Мне было здорово не по себе. Господи, какой кошмар здесь надолго зависнуть!

– Что случилось с сыном Билла?

– Он до сих пор на испытательном сроке. Не знаю, чем он все это время занимался.

Мы немножко посидели молча. А потом она принялась рассказывать, как лишилась ноги в автокатастрофе, как ей потом её ампутировали выше колена. Добавила, что до этого случая волосы у неё были блондинистые, добавила небрежно, мимоходом.

Мы проговорили несколько часов. Двусмысленное присутствие дождя и ночи, казалось, сближало нас внутри маленькой деревянной рубки. Я, должно быть, не переставая распространялся о себе, о том, что, по большому счёту, меня не тянет чего-либо делать, о том как я, если это можно так назвать, до сих пор пишу и раньше был склонен считать себя писателем, теперь, правда, перестал; как я полагал единственным стоящим для себя занятием оставаться в сознании, а как раз для этого мне нужна моя писанина, мне и моим друзьям. Я говорил ей, что литература перво-наперво обязана раз и навсегда завершить свое умирание, я не к тому, что хватит строчить тексты, а к тому, что человеку надо бы избавиться от директив всех ушедших форм в собственной душе, отказаться признать, что он пишет, исходя из литературных норм, оценивать её исключительно в терминах своего существования. Значение имеет лишь дух.

Я рассказывал ей, что война помогла мне определиться с некоторыми вещами, о воздушных тревогах на восточном побережье Англии, о том, как меня вместе с остальными новобранцами заставляли носиться от бараков к бомбоубежищу, как мы бежали по длинным каменным коридорам учебного корабля, потом по грубой тёмной почве вдоль скалы к кирпичным ходам, а затем по бетонным ступеням стремительно спускались в узкие подземные галереи к ближайшей деревянной скамье. Там садишься, локти к коленям, в сложенных чашкой ладонях горит неположенная по уставу сигарета, и так несколько часов ждёшь сигнала «всё спокойно». За всю войну ни одна бомба не упала ближе, чем в нескольких милях от нас. Кто б сомневался. Бомбардировщиков больше интересовали гражданские объекты. Но ночь за ночью, измотанные недосыпанием, мы послушно мчались в эти кротовые норы и в шесть утра, через час после сигнала «всё тихо» строились по отделениям на парадной площадке. Нам, одетым, построенным, повернувшимся кругом, командовали «внимание», нас гнали маршем, мы бегом бегали по длинным линиям. А бывало нас заставляли маршировать медленно, как на похоронах. В семь нам уже до смерти хотелось построиться и топать на завтрак. Мы строем шагали в столовую, каждая группа шла за свой стол, строй распадался в одну линию, мы съедали положенную порцию каши. Потом опять строиться.

Я говорил ей, что первые шесть недель подготовки доконали меня, и потом остальные три с половиной года я провел в сортирах различных учебных кораблей, вооруженный шваброй с длинной ручкой, так чтоб производить впечатление, что я мою полы, на случай, если вдруг придёт кто-то из начальства. Самый мой удачный фокус – кому ж придёт в голову, что можно притворяться сортирным уборщиком. Большую часть книг я прочитал именно там. Платон, Шекспир, Маркс. И онанизм до полного изнеможения. Врага я ни разу не видел, только после войны довелось. Дело было в Норвегии, где от короля Хаакона[24] удостоился красно-бело-синей ксивы, выражающей мне благодарность за освобождение его страны.

Она сказала, у неё точно такое же чувство, как будто нет желания ни с чем себя связывать вообще. Её ни к чему не тянуло, разве только время от времени путешествовать. Просто быть, ребёнка можно завести, но просто чтоб он был, рос у неё на глазах.

– Билл считает, что у нас финансов маловато. Он считает меня безответственной. Но мы можем вполне добывать финансы и не устраивать из-за этого такой геморрой, какой он склонен устраивать. Мотель хочет прикупить. Я уже делала аборт. Второй раз не хочу.

Атмосфера становилась заговорщической. Она продолжала рассказывать, её голос стал тише, и я ощущал ее близость. Она перестала обсуждать Билла, завела речь о настоящем моменте, обо всех настоящих моментах, по большому счёту, о нас. Бросила жаловаться.

Мы проговорили где-то с час. Я поймал себя на том, что беру её за руку, и когда мы свыклись с этих чувством, исподволь возникло безбрежное ощущение возможного прикосновения, она погасила масляную лампу. Ложась на постель, я услышал, как она глубоко дышит. У неё был сладкий и тёплый запах. Вторая лампа продолжала гореть, правда, неярко, и она почти не давала света, из-за сажи на колпаке. Я скользнул рукой ей под ягодицы, она пристроила культю у меня между ног и прижалась ко мне животом.

Потом мы лежали, обнявшись, под колючим одеялом, вокруг живота и по бокам у нее выступила легкая пена пота. Мы вдыхали и выдыхали в унисон, и плоть исчезла, оставив на коже легкое покалывание. Всё ещё шёл дождь. Мы слышали, как он падает на воду, на нагруженный гравий, на палубную древесину. Он капал вместе с нашими вдохами. Некая реальность, в которую мы вслушивались, лёжа с открытыми глазами, и занятые каждый своими мыслями, всматриваясь друг в друга в темноте.

8

В пять лет я, вместе со старшим братом, ходил в школу по серым улицам неуклюже раскинувшегося города. Всю жизнь я обречен тащить на горбу свой небольшой груз, тогда им был дешёвый кожаный ранец с наплечными лямками, предназначенный для переноса знаний. Окоченевшими розовыми большими пальцами я поддерживал лямки школьного ранца, снимая режущую тяжесть с пластин в воротничке, подставлял их под вес книг и неистового снега с дождем. Боль в носу в процессе поисков самоопределения.

Тетя Гетти умерла. Она была первой женщиной, которую я увидел обнажённой. Она спала у себя на кухне на встроенной кровати. Как-то днём я вошёл и застал её стоящую посреди помещения в голом виде. Я застал её врасплох в позе, которую ей придётся впоследствии самой себе объяснять.

Мне было шестнадцать, и я был её любимым племянником. В то время ей было под полтинник, волосы поседели, почти побелели. Но лобок не поседел. Он сохранил каштановый цвет.

Она рассердилась из-за того, что я вломился без предупреждения. Она была немного нетрезвая. Но затем успокоилась, накинула халат и заварила чаю. Мы уселись перед огнем. Своим резким прокуренным голосом она объявила, что очень скоро я буду заставлять женщин плясать «почти без ничего».

Когда я был младше, я боялся её целовать. У неё на коже были расширенные поры, она была старая, и от неё несло портвейном и несвежим бельём. Но в тот день моё отношение изменилось.

Пустой дом, голая она, и мне почти семнадцать и до смерти любопытно.

– Где Гектор? – спросил я.

– На минутку отошёл. Скоро подтянется.

Мы молча сидели, и каждый воспринимал другого в новом и волнующем качестве.

В тот день я заночевал у тётушки и спал со своим двоюродным братом Гектором. В постели, перед тем как заснуть, я ожидал возможного порыва смутного желания. Гектор беспробудно дрых, а я слышал, как тётя рассекает по кухне. Но в последнюю минуту, стоя в тёмном холле у кухонной двери, прислушиваясь и тихо сопя, я потерял смелость. Склонен думать, что с самого начала сознавал, что нечего мне набираться храбрости, что наслаждение, которое я искал, заключалось в опасности стояния голышом в тёмном коридоре. Короче, я так и не зашёл и Гектору потом ничего не стал говорить, он был на год меня младше. Дело касалось его матери, и я подумал, что он вполне может рассердиться.

Два фактора вкупе создавали впечатление, что моя тётка жирная. Лет в сорок у неё отросло пузо. Дешёвая перешитая юбка превращала нижнюю часть ее корпуса в перевёрнутую грушу. И ещё она не носила лифчиков, от этого её большие тяжёлые груди свисали под покрытым пятнами шерстяным джемпером почти до пупка, наподобие мешка с мясом. При ходьбе её широкое славянское лицо колыхалось под колоколом из седых волос. Или сядет она, закинет ноги на плиту, колени задерёт, из-за этого бёдра, будто кожаные саквояжи, вываливаются из-под кромки юбки. Вот таким макаром рассевшись и пыхая сигаретой, она плевала или пердела в огонь, попивала чай или портвейн и сочиняла замысловатые брачные контракты для двух незамужних дочерей лет восемнадцати-девятнадцати, которых вовсю щупали и тыкали на кушетке в гостиной. Каждый вечер Христос умирал на срубленном в Иерусалиме дереве, а Эльвира, покойница, бледнела в рамке из красного дерева, куда её поместила память родных и раковая опухоль.

А мой отец считал, что у его брата в доме бардак.

Временами, в самых разных местах, я мысленно возвращался к мёртвой Эльвире, к кушетке, чьи старые пружины скрипели под человеческим весом, к серебряным рамкам со снимками дяди в Неаполе, Яффе, Суэце. Он в своё время умер от тромбоза венечных сосудов – болезни, доконавшей моего деда. В нашем роду у мужчин в первую очередь сдает сердце.

В тётушкин дом часто приходили гости. Запах двух юных самок, а в их отсутствие различные предметы их личного обихода, служили катализирующей энергией, определяющей совокупное существование вещей: тушащегося мяса, бутылки красного портвейна, припрятанного за незаправленной кроватью в нише, чашек чая, которые были выпиты и оставлены всюду бесконечными визитерами; а заявлялись они и днем, и вечером, и поздно ночью, когда девушки – дым из жопы, – появлялись на кухне и ели вместе финскую пикшу, которую ушедший с флота на пенсию и работающий начальником поезда их отец привез из Абердина.

Девушками, теперь они взрослые женщины, были Виола и Тина.

Помню, как Виола в нижней юбке стояла над раковиной. Её розовато-лиловые подмышки блестели от мыла. Она обтёрлась губкой, и мыльная пена вернулась в крошечный бассейн, где находилась ее рука. Маленькому клинышку мокрых волос, по которому струилась вода, в то время было восемь лет, а самой подмышке – двадцать два. Её волосы испускали электричество, а она пока ещё оставалась в женском монастыре примерно в одно время с первым расцветом кроваво-красных роз. Её физическая красота принесла ей какого-то умника, и в моменты крайнего напряжения она, чтобы справится с ним, обращалась за помощью к церкви. Малькольм изучал медицину, квалификации пока что не получил. Они жили в каких-то невразумительных меблированных комнатах в восточном районе города. В первый раз она забеременела демонстративно, в нищете, и с того времени, поскольку муж превратился в полу-инвалида, в её комнатах царила некая мрачность, а вела она себя в той или иной степени демонстративно уныло. Ребёнком я был всегда влюблен в Виолу.

Каждый раз, как я видел Ангуса, он или ложился спать, или только что встал. Он любил поспорить и неторопливо поразглагольствовать, склонный к как будто бы неопровержимым абстракциям. Когда оные не обсуждались, он начинал свои речения, прерываемые или оканчивающиеся зевотой, часто он вдохновлялся погодой. Это странно, поскольку он проработал на заводе в ночной смене четырнадцать лет, и подробности погодных условий стали для него не более, чем просто воспоминаниями. «Холодно», – объявлял он. Или: «Жарко». Или иногда: «Идёт дождь». Присутствие слушателя было ему особенно на руку, когда он комментировал погодное состояние за день. Ангус сужал свои серые глаза и потирал внушительных размеров кадык. Он у него был белый, острый, напоминал сустав ощипанного цыплячьего крыла. Если возникала несостыковка между преподнесённой собеседником информацией и метеорологической сводкой по радио, Ангус погружался в раздумья. Если собеседник всё ещё оставался с ним, он задавал вопрос своим размеренным и высоким голоском: «Ты сказал, на улице весь день дождь?» Собеседник неуверенно кивал. «Забавно, – продолжал Ангус. – А по радио сообщали: переменная облачность с осадками».

Моя вторая сестра, Тина, была замужем за Ангусом, и по воскресеньям, утром, после чтения воскресных газет, выполняла с ним супружеский долг. Это происходило на кровати, за зелёными шторами в фотографией Эльвиры, с тех пор как сестра стала обеспеченной женщиной, стояло пианино. Она держала небольшой универмаг, работавший по шестнадцать часов в день, включая воскресенье. Ситуация усложнилась, когда дядя пал жертвой тромбоза венечных сосудов, потому что последние годы он всего по шесть дней вкалывал на кухне большой столовки и, таким образом, мог на седьмой трудиться в универмаге.

– Предупреждать надо! – подытожила тетя Гетти после финального спазма.

Это случилось, когда Тина была элементарно некрасивой. После того, как она заболела базедовой болезнью, я навещал её в частной клинике, где она жила со своими неприятностями, с глазами, похожими на варёные яйца, и горбатой шеей. Среди разбросанных шпилек, обёрток от шоколадок, сигарет с фильтром и хворых дам, каждая из которых по-своему с удовольствием страдала в компании таких же страдалиц и баловала себя туалетной водой и дорогими постельными покрывалами, какие инвалиды такого рода таскают в подобные заведения. Все они непонятно чему радовались, мило прикрыв жир шёлком и кашемиром, испускали двусмысленный аромат духов, болезни и пота. Они страшно обожали санитаров.

Тина время от времени выписывается, но бывают странные моменты, когда её глаза вдруг начинают расфокусироваться, и у неё появляется фишка глядеть одновременно в пол и в потолок. Если она не забывает, она надевает чёрные очки, но любит повторять, что в них нет необходимости.

Гектор – мой друг детства, был самым младшим в семье. Вернувшись из оккупационной армии в Германии, он заделался коммивояжером. Подобно большинству молодых торговых агентов, он только «топтался на месте». Но несколько месяцев спустя Гектору своим глазом коммивояжера удалось узреть самые мрачные тайны. Других глаз у него не было.

Сейчас кажется, всё это было давным-давно, а отец утверждает, что дом его брата был всего-навсего идиотским вокзалом.

9

Пять утра. После полуночи за тремя из наших барж подошел буксир. Вытянувшись в линию, мы двигались по тёмной воде мимо Бруклина к Кони-Айленду. Моя баржа замыкала караван. Огни чёртова колеса ещё горели. Проплывая мимо, я скорее почувствовал, чем увидел бурлившую там жизнь. Гнетущие звуки. Вдруг у нашего правого борта – неописуемая атлантическая ночь, – необъятная, черная, зловещая; пропали огни побережья Джерси. Теперь мы плыли в открытом море, пока не достигли подветренной стороны Рокэуэй-Пойнт.

Кое-кто из капитанов мне об этом рассказывал, но сам я как-то не задумывался о том, как плоскодонную баржу почти до планширов загружают тоннами камня, и она ползёт в караване за буксиром, а потом неожиданно о её борта ударяется атлантическая чернота.

Сегодня вечером меня здорово позабавило, что это случится на Кони-Айленде, рядом с чёртовым колесом и прочей бредово-покатушечной машинерией.

Я выкурил косяк и как раз заваривал кофе в каюте, когда произошёл толчок. Почему-то за штурвалом буксира неверно прикинули расстояние, когда огибали сигнальный буй, отчего он обезумевшей крышкой проскочил между соединяющими караван тросами. Сначала я услыхал резкий треск где-то на одной из впереди идущих барж, потом непонятно где поднялся то ли скрежет, то ли стук, который, как мне показалось, быстро двигался к моей каюте. Стоило мне открыть дверь, неизвестный предмет, похожий на огромную бутыль из-под «Кьянти» поднялся из водяных брызг, опрокинулся, быстро и призрачно, на левый бок кормы и пропал из виду за бортом в бурлящем водном желобе. Я всё стоял и думал, что это была за чертовщина, как неожиданно понял, что справа по борту от меня расстилается чёрное, чернильное полотно Атлантики, перекрывая собой даже ночное небо.

Я продолжал стоять на ветру, вцепившись в дверь рубки. Морская гладь расходилась под узким мостиком, и на мгновение у меня возникло впечатление, что мы ковыляем по ночному краю плоского мира. Потом я начал спускаться (как вы спускаетесь на американских горках), вцепился в дверь, свет из каюты разлился вокруг меня, словно выгонял меня в наступающую черноту. Всё черное, потом начало синеть, по мере того, как горизонт блестящими ставнями выползал откуда-то сверху и вспыхнул у меня перед глазами. Спустя секунду с сосущим шумом поднялось море и чудовищной губой скользнуло по юту у меня возле лодыжек. Холодное, как лёд. В тот миг, неотрывно следя, как оно бурлит у задраенных шлюзов, я неожиданно сообразил, что, возможно, находился на волосок от смерти.