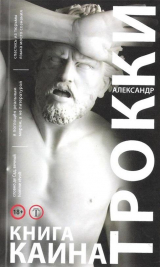

Текст книги "Книга Каина"

Автор книги: Александр Трокки

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)

Между потребителями существует тайное соглашение: непрочное, истеричное, вероломное, нестабильное. Терпимость, происходящая из знания, что вполне возможно дойти до той точки, когда лгать, обманывать и воровать становится необходимостью, даже по отношению к другу, давшему на последний дозняк.

Том любит свою псину. Он борется с ней. Для него она единственное живое существо, не представляющее угрозы. Если она вдруг предаст его, он всегда может её убить. Именно собака как-то раз решила, что мне нельзя жить с ним. Это злое продолжение личности Тома, оружие.

За исключением моментов, когда нас держит героин, отношения между нами напряженные и непредсказуемые. Только вмазавшись, я могу простить Тому всё, даже болезненную медлительность, движения как у тепличного растения, когда он жахается после меня. Том всегда жахается после меня. Он никогда не настаивает на этом. Просто следует обычному ритуалу, который я со своей стороны всегда предпочитал игнорировать.

Иногда мы поздним вечером предпринимаем недолгие тайные прогулки по закоулкам Гарлема с целью затариться. У Тома есть в Гарлеме хорошие контакты и он любит брать меня с собой. Если не имеешь отношения ни к одному из подпольных объединений враждебного города, то это полезно для твоего морального состояния. В лунном свете, спускаясь по тёмной лестнице, ведущей вниз к парку, я ждал, когда он скажет: «Я пойду первым».

Я знаю, что он даст мне несколько мгновений застолбить право на первенство, и сомневаюсь, был ли он когда-нибудь хоть разубежден, что я так не поступлю, хотя я ему миллион раз повторял, что мне плевать, кто пойдёт первым, раз уж мы зависли на очередной хате, втолковывал, что он у меня в печёнках сидит со своими заявами. Я долго ждал, когда же Том скажет: «Ты иди первым, Джо», но он так этого и не говорил, и сомневаюсь, что когда-нибудь скажет. Я спрашивал у него, почему он так цепляется за этот ритуал. Он отвечал одно и тоже. «Никогда не знаешь, когда нагрянут мусора. Если облава, лучше пускай палево будет при мне». Но это не объясняет всего. Не всегда обязательно быть мышкой, даже если ты джанки в Нью-Йорке. Это своего рода беспорядочное создание напряга в ситуации, которая, Бог свидетель, и без того чересчур напряжная, чем здорово меня бесит.

Если только мне не плохо физически, мне абсолютно наплевать, кому идти первым. Том притворяется, что с ним все по-другому. Он врёт. Никакой крайней необходимости не существует. Притворяться в том, что она есть – значит устраивать истерику перед лицом злобного домысла. Это совсем не то, что истерия, свойственная нам каждый божий день в нашем опасном положении… (спускаешься по лестнице в два часа ночи на пустынную платформу метро на 125-й улице, за тобой идут, как тебе кажется, два неопознанных субъекта… без паники… теперь следят за нами с другого края платформы… если подойдут ближе чем на два ярда, сбрасывай палево.) Именно эта покорность неведению привела к тому, что джанки заклеймили как угрозу обществу.

– Псина, – сказал я, – ты же бешеная псина. Я знаю, как ты играешь. Если я заберу у тебя кость, ты осатанеешь и начнешь кусаться. Кто тебя научил кусаться, а, псина? Ты в курсе, что в этом мире случается с собаками, которые кусаются?

Не знаю, что меня впервые привлекло в Томе. Если только то, что я почувствовал, что его что-то привлекло ко мне. Просто мы встретились, взяли и несколько дней провели ширяясь. Большинству моих друзей, особенно не торчавшим на героине, он не понравился с самого начала, и я часто ловил себя на том, что интеллектуально и эмоционально ощетиниваюсь в его защиту. Временами, после того, как мы вмазались и дунули, ощущая в душе приступ спокойствия, приступ благодушия, я нередко ловил себя на том, что отождествляю себя с ним. Сейчас со мной редко такое бывает, потому что сейчас Том нагоняет на меня тоску, но раньше так случалось, и не один раз. Но постепенно я стал сознавать, что он не думает так, как я думаю, что мои рациональные построения он принимает то слишком, то недостаточно всерьез.

Например, он до сих пор разглагольствует о том, что надо слезать и одновременно отрицает, что он торчок, и все равно в очередной раз соглашается со мной в том, что просто отказ от героина – это уход от проблемы. Дело не в хмуром, если уж переходить на всю эту мелодраматическую болтовню насчет симптомов отнятия. А в бледном всаднике.

Том скажет: «Собираюсь спрыгивать». Я отвечу: «Хуйня». Он дуется и киснет. Подозревает, что я его бросаю одного. У меня такое же подозрение.

Он утверждает, что уже спрыгивал, когда переехал в Лексингтон.

– Верю. А когда вернулся сюда, первым делом двинул в Гарлем закупаться. Том, слезть нельзя. Когда думаешь об этом – значит ты торчок. Бывают разные степени подсадки и физиология здесь ни при чем. Физиология быстро дает о себе знать, и мне кажется, как раз тогда, в техническом смысле слова, ты сидишь. Но с правильными наркотиками можно за несколько дней спрыгнуть. Подсадка, о которой мы говорим, проявляется на уровне физиологии, но интеллектуально: сколько времени ты овощ? Ты завис на лошадке или чего? Твоя проблема, Том, в том как раз, что ты отказываешься от торча. Почти все время бахаешься, морочишься нарыть, и всё время отказываешься, рассусоливаешь про слезание. Не на геру ты подсел. Ты отметеливаешь проблему, когда думаешь в этих терминах. Всё время долдычешь про нарыть и слезть. Говори про нарыть. Забудь про слезать. Вмажься и расслабься. Есть же торчащие врачи, художники, адвокаты. И живут, нормально работают. Американский народ сидит на синьке, а она куда опаснее. Синяк не функционален. Так что, Том, хорош дуплить и вестись на всякую пропаганду. Не хватало нам, чтоб сами джанки на неё велись. Тебе втирают, что это говно и большинство невежественных ублюдков сами же в это верят. Весьма удобное объяснение детской преступности. С кучи народа сразу снимается подозрение, потому что они алкоголики. В наличии всегда есть толпа потасканного вида уродов, которым можно вменить, что они развращают своих детей. Полиции есть, чем заняться, ведь джанки и плановых легко повязать, поскольку они, чтобы добыть свои наркотики, вынуждены слишком часто подставляться. Героиновая полиция производит показательные аресты, адвокаты суетятся, судья толкает речь, большой босс сшибает деньгу, жёлтая пресса продается миллионными тиражами. Наш честный гражданин просто может сидеть и спокойно смотреть, как порок получает по заслугам. Таков мир джанка, мужик. Каждый, кроме джанки чего-нибудь для себя да урвёт. Если повезёт, ему удастся выползти за угол и нарыть дозу. Но не джанк заставляет его ползать. Вот о чём надо трубить во все трубы!

Я часами ему втирал. Но, в конце концов, он опять принимался ныть, что собирается слезать. Потому что выбирать ему, по большому счету, было не из чего. С деньгами по нулям. Чтоб их добыть, ему надо спрыгивать, а черта с два он спрыгнет без денег. И всё равно, как я устал от его бесконечных телег про слезание.

– Я слезать буду.

– Мужик, ты никогда не слезешь. – иногда я даже этого не говорю.

– Ты, ублюдок, я серьёзно.

– Ну, допустим, ты слезешь.

– Ясен хрен. Думаешь, я и дальше так смогу?

– Раньше нормально мог.

– Это не одно и тоже. Тогда у меня всё было плохо. Найду, чем заняться, все на мази. Ты, Джо, мне поможешь. Нам бы только баблосов.

– Сколько ты должен за хату?

– Мало. Всего несколько месяцев.

– А конкретно сколько?

– Месяцев за восемь.

– Ты уже восемь месяцев балду пинаешь? За тобой долг на 320 долларов.

– Я с ним пересекусь, объясню, что всё выплачу. По двадцатке в неделю.

– А двадцатка в неделю откуда?

– Работу найду. С завтрашнего дня завязываю. Слезть дня за три – вполне. Я ж не сильно торчу. Колёс достану? Знаю одного чела, он знает, где их по дешёвке можно взять. С этой хуйней буду кончать; Даже не притронусь к этой дряни.

– Только не разговаривай как алкоголик.

Но это все равно, что требовать от больного детским параличом пробежать сотню ярдов. Без наркоты лицо Тома приобретает неестественное выражение, как будто вместе с действием последней вмазки с него исчезает всё изящество. Он перестаёт быть живым человеком. Для него естественное состояние сознания подобно медленно разрастающейся пустыне в центре его существа. Пустота душит его. Он пытается пить, интересоваться женским полом, вообще жизнью, но в выражении лица появляется что-то жульническое. Единственная тема, дающая ему жизненную силу, это горькое осознание того, что он всегда может снова начать бахаться. Я наблюдал за ним. В начале он более чем уверен в себе. Слишком много смеётся. Но вскоре он резко замолкает и тревожно топчется на грани беседы, словно в надежде, что пустота существования без наркотиков каким-то чудом сама собой заполнится. (Чем ты будешь заниматься весь день, когда не будешь сокращаться в поисках торча?) Он похож на изнывающего от скуки ребёнка, ждущего обещанного утешения, и потом скисающего окончательно. Затем, когда у него на лице начинает читаться презрение, мне становится ясно, он решил идти искать дозу.

– Ты срываешься, Том?

– Угу, ты со мной?

Мне доводилось с ним ходить.

– Слышь, Том, у меня ещё остались колеса.

– Я их больше не пью.

– Господи, уже? Ладно. У меня еще осталось по децлу, хочешь, можно сходить взять сиропа от кашля. Попьёшь.

– Это фигня.

– Так ты успокоишься.

Два часа ночи. Сидим у «Джима Мура», потягиваем кофеёк. Несколько измотанных мужиков. Пьяная баба пытается склеить кого-нибудь и увести к себе домой.

– Я собираюсь домой, Том.

– Куда?

– Бэнк-стрит. Пойду, попробую заснуть.

– Слушай, давай я с тобой. А то останусь тут, ещё встречу кого-нибудь и опять начнется.

– Я думал, для этого мы здесь и засели.

– Не, Джо, завтра всё будет путем. Всего-то дня на три.

– Ладно, тогда пошли.

Мы укладываемся на узкую кровать и выключаем свет. Некоторое время лежим в темноте без сна. Я говорю:

– Слушай, Том, у тебя все будет как надо.

– Думаю, я засну.

Я чувствую, что его рука обхватывает меня. Вдруг мне становится очень хорошо оттого, что он здесь.

Я часто думал, займёмся ли мы любовью. Иногда мне казалось, что это вот-вот произойдет. По-моему, нам обоим приходила эта мысль в те ночи, когда Том спал со мной в моей односпальной кровати на Бэнк-стрит, обняв меня своей длинной коричневой рукой. В наших отношениях не особо много было того, что обычно называют сексуальностью. Действие героина направлено на торможение физиологической реакции организма при мысли о сексе. Но в те ночи мы вообще не принимали героин. Выпивали, накуривались травой, закидывались колёсами, какие получалось достать. Были моменты, когда наша нагая плоть соприкасалась и мы были на грани того, чтобы перейти к действию. Если бы кто-нибудь из нас сделал первый шаг, другой бы последовал за ним.

Я вижу, как Том, входя, улыбается: его губы растягиваются и обнажаются длинные зубы. Он носит замшевую кепку, в стиле английского джентльмена, отлично на нём сидящий зелёный свитер, широкие прямые брюки и пару высоких разбитых ботинок, которые ему велики. Поверх он надевает коричневое кожаное пальто в стиле автомобилистов прежних времён. Когда его прёт, он стоит и ходит неровно, как обезьяна: сгибает колени, сгибает низ живота, сгибает поясницу, а длинные руки болтаются спереди. Иногда таскает с собой зонт.

Первым делом он скользит по мне взглядом, просвечивая насквозь своими красивыми темными глазами. И сразу:

– Сидеть, чувак! Сидеть, кому сказал! Вот, прости Господи, дурная псина!

Собачатину на негнущихся лапах тащат за ошейник по деревянному полу и силком выталкивают из верхней комнаты. Том захлопывает за ней дверь, разворачивается ко мне и снова скалится.

– Погнали?

Распахивает кожаный плащ, аккуратно вешает его на вешалку, а кепку на крючок, разматывает на плечах бледно-зеленый шарф с красивым рисунком.

Когда я подтягиваюсь с водой, он уже пересыпает порошок из прозрачного конверта в ложку.

– Сначала я. – говорит он.

Я не отвечаю. Слежу, как он набирает воду из стакана в пипетку. Мне интересно: он разгонится или будет дуплить.

Его нос нависает в двух дюймах от ложки, когда он сбрызгивает порошок водой из пипетки. Поднося спичку к ложке, он держит её прямо перед глазами. Ставит ложку обратно на стол, раствор пузырится.

Он всё сделал правильно.

Снова закачать жидкость, присобачить иглу и воротник (оторванная от долларовой банкноты полоска) к пипетке, закрутить, на секунду положить баян на край стола, пока он перетягивает правую руку кожаным ремнём… но я уже не присутствую! Я не смотрю, а он не играет на публику… а если играет, я не замечу; потому что не смотрю… мы оба, я убежден, с лежащим перед нами героином играем каждый за себя. Он ударяет себя по руке там, куда собрался колоть, чуть повыше чернеющей вены, а я уже подвигаюсь приготовить собственную дозу. Когда я всё подготовил, он как раз ослабляет ремень. И теперь жмёт на колбу. Это быстро. Могло бы быть гораздо дольше.

Вмазываясь, я изучаю свои дороги. Они тянутся по вене на протяжении всей руки. Так как мусор будет первым делом выискивать дороги, я стараюсь их разбросать, следить, чтоб быстрее заживали. Некоторые джанки для маскировки дорог пользуются женской косметикой. Проще всё время долбиться по одной вене, пока та не разрыхлится. Чем они и занимаются. Потом накладывают на руку грим, как раз на локтевом сгибе, точно также как женщины накладывают косметику на лицо. Жахаясь в места, где вена проходит наиболее глубоко, я со временем окончательно изуродовал себе руку. Ширяясь, я знаю, что Том стоит сбоку: левой рукой для равновесия придерживается за стол, на лице идиллическая улыбка. Я промываю пипетку и присаживаюсь на кровать. Начинаю чесаться.

Через час Том скажет:

– Чувак, хорошая штука. – и упадет на другой конец кровати.

Псина гавкает в соседней комнате.

– Не пускай эту тварь, – прошу я.

В три часа дня я продолжаю валяться на койке, когда неожиданно подтягивается баржа Джео. Открываю дверь, и нате вам, Джео собственной персоной, приветственно осклабился. «Легавый просил тебе передать, – сообщает он, вручая мне письмо. – Вижу, из Шотландии. От кого? От твоего старикана?»

5

В четыре года я упал с качелей и сломал руку. После загипсовки я выпросил себе большой ящик с крышкой, типа таких, в которых спят кошки. Поставил на кухне в угол возле камина, залез туда и закрыл крышку. Часами я лежал в темноте, прислушиваясь к звукам, маминой беготне, как все остальные приходят-уходят с кухни, и изнутри ощущал тепло собственного присутствия. Выкурить из ящика меня удалось только, когда рука срослась, и только по настоянию отца. Он сказал, что это глупая игра. И коробка под ногами мешается. Мальчику нужен свежий воздух.

Моя мама была гордой, а папа – безработным музыкантом с итальянским именем. Сине-чёрные волосы на папиных ногах придавали его коже восковую белизну. У меня он ассоциировался с ароматом помады для волос и «Слоанз Линамент»[14]. Ванна была его логовом, а его мази хранились в белом шкафчике, прикрученном четырьмя болтами к зелёной стене. Помада появлялась на сцене в небольшой широкой банке с красной крышкой, а вонючка в плоском сосуде с этикеткой, украшенной подобием Иосифа В. Сталина. Из-за его чудных усов я был склонен считать мистера Слоана итальянцем. Только сегодня у меня вдруг появилось подозрение, что никакой он не итальянец. Производителя помады звали Гилкрайст, но это не мешало этой жирной массе блестеть на папиной черепушке. В папином верноподданническом конформизме была какая-то надёжность, но с возрастом он становился всё задумчивее в зимние месяцы. Шаг ускорялся, к почтительности примешивались претензии. Он больше времени проводил в курительных комнатах за кофе и не выходил на улицу до тех пор, пока официантки не начинали подметать втоптанные в ковер бычки и натирать стеклянные крышки столов. Тогда он бросал взгляд на часы, о которых не забывал ни на минуту с тех пор как вошёл, делал вид, что ах, опять, в который раз, не пришли на встречу, и деловито направлялся к вращающимся дверям. В руках, перчаток он не носил, он нёс маленький кожаный портфель, где лежала утренняя газета, вечерняя газета и бледно-голубая коробка нарезанной фальцованной бумаги с конвертами в тон. Иногда на тротуаре он вдруг тормозил и ощупывал лацканы тяжёлого пальто. Виновато оглядывал ноги идущих вокруг него прохожих. И потом шёл медленнее. То и дело по дороге он вспоминал о своей ангине. Это слово застряло у него в горле. Он боялся умереть в общественном месте.

Воскресенье. Отец обязательно проснётся до того, как успеют принести молоко и утренние газеты. Он спал по четыре-пять часов максимум. После маминой смерти он жил один. В девять он брился. Не раньше. Количество таких необходимых мероприятий было крайне ограниченно. Ему надо было размазать их тонким слоем на весь день, как он мазал тонким слоем маргарин на хлеб, чтобы предотвратить крушение своего мира. Крепостная стена между папой и папиной свободой была непрочной. Сложнейшими ухищрениями он ежедневно укреплял ее. Он был избран по старинной системе отбора проверенных ритуалов. Он полоскал горло, следя за своими газами в зеркале. Он чистил обувь. Он готовил себе завтрак. Он брился. Потом он сопротивлялся хаосу, пока не принесут утреннюю газету. Рождения, свадьбы, смерти. Он, сдерживая себя, просматривал одну за другой колонки. Но с годами он достиг умения. Так или иначе, ему ничего не грозило. Если ни одно из имён ему ничего не говорило, он мог спокойно расслабиться. Если умирал друг, то после первой вспышки триумфа он мог торжественно погрузиться в серьезность. Так по часам текла его жизнь, лицом к лицу с тем, за что платить не надо, и он всю жизнь завидовал… Почти. Нет более жуткого подозрения, чем смутное и убийственное знание, что свобода выбора была с самого начала.

Глазго, 1949. Когда я зашёл в папину комнату, он сидел перед однорешётчатым электрическим камином. Его ладони вытянуты перед ним, пальцы выгнуты и ловят отблеск мягких белых кистей. Он разглядывал обручальное кольцо покойной жены, которое всегда носит на среднем пальце левой руки. Он рад мне. Это мой первый приезд после Нового года. Он церемонно пожал мне руку, взяв меня за ладонь двумя руками, затем зажёг газ и поставил чайник. На улице мороз и он весь день не выходил. Судя по всему, нам предстоит длинная зима. Он спросил не хочу ли я есть. У него есть кое-какие консервы: банка сардин, банка бобов, и ещё одна – сардины или селёдка в томатном соусе – он точно не знает. Я ответил, что есть не буду, но чаю выпью. Он неопределенно кивнул.

– Чёртов газ, – проговорил он, – беда с давлением.

Повозился с резиновой трубкой, соединявшейся с газовым кольцом и, продолжая стоять ко мне спиной, переспросил:

– Чем-нибудь занимаешься сынок?

И я сказал:

– Пока ничем.

Он нагнулся подобрать с ковра белую пушинку. На секунду показалось, что он не знает, куда б её деть. Наконец, положил её в пепельницу на камине. Ладонь прошлась по там же стоявшему светло-зелёному будильнику и остановилась на авторучке, которую он всегда носит в правом кармане пиджака и всё время теребит. Он был без пиджака.

Когда чайник запел, он вернулся к нему, снял крышку и заглянул внутрь. Пар поднимался к его руке. Он водрузил крышку на место, снова отошёл, вытер руки об одно из безупречно чистеньких белых полотенец. Они у него всегда без единого пятнышка, особенно то, которое он накидывает на шею, когда бреется. Закончив, он аккуратно вешает его на специальную вешалку. Сказал, что сегодня приходится туго. Послевоенный бум уже прошёл.

Мой отец был безработным в течение двадцати пяти лет.

Он встал на порядочном расстоянии от заварочного чайника. Левая рука прижата к брюшку, правой рукой он наливает воду. Ему пришлось нагнуться, чтобы проверить, хватит ли воды. Он налил чай и протянул мне чашку. Когда он проделал это, у него непонятно с чего сделался обиженный вид, но прямо на меня он смотреть избегал.

– Как Мойра? – поинтересовался он. – Работает уже?

Я кивнул. Спросил его, встречал ли он в последнее время Виолу.

– Твою двоюродную сестру?

Нет, не встречал, но слышал про неё от Тины. Муж Виолы, ясное дело, опять болеет. Коллапс одного лёгкого. Ей с ним здорово пришлось помучиться. Она опять ходила к священнику, она же любит ходить к священнику. Священник поговорил с ним как мужчина с мужчиной.

– Но всё же, – продолжал папа, – у него хорошая пенсия. Тётя твоя сильно изменилась.

– Думаю, я проведаю Виолу, – сказал я.

Он кивнул.

– Она обрадуется. Она сильно намучилась.

Он заметил, что моя чашка пуста и налил мне еще. Молоко, сахар, чай, в таком порядке. Потом сел, потёр свои ноги в тёплых носках и надел обувь для улицы. Он так полагает, что я через несколько минут отчаливаю. Если мне несложно подождать, он наденет воротничок и галстук, и выпьет со мной по одной, пока я жду трамвая. Он повторил, что весь день сидит дома. Он находит, ему будет на пользу прогуляться.

Пиво было холодным и почти выдохлось. Он представил меня бармену.

– Только что закончил университет. – пояснил он.

Поскольку я немного походил на бомжа, и бармен и я были немного обескуражены, но папино лицо выражало прямо-таки восковую невинность, и по нему никак нельзя было предположить, что он сознаёт, что его слова несколько не соответствуют действительности.

– Чем теперь думаете заняться? – после паузы спросил бармен. Вопрос адресовался мне.

Ответил за меня папа.

– Он собирается стать журналистом, – пояснил он с лёгкой, как бы птичьей улыбкой. Он коснулся пальцем глубокой впадины у себя на виске. Всё, что он говорил, звучало жутким празднословием. Но я был рад не участвовать в беседе. Бармен кивнул; заметил, нащупывая почву, что теперь всё не как раньше, а отец откинул голову назад, допивая из бокала остатки пива, при этом было видно, как кадык-двигался на его шее.

– Ещё по одной?

– Если сам будешь, – ответил он.

– Ещё два, сказал я бармену.

Когда их перед нами поставили, я полюбопытствовал у папы, почему он не садится. Стоило нам попасть в компанию третьего человека, неважно, знаем мы его или не знаем, у папы начинался такой прикол, что он обращался к нему так, будто меня с ними нет. Так, ловким манером отставив меня в некотором смысле от их разговора, он мог мной гордиться и одновременно ставил слушателя на место. Затем, после того как он даст понять, что я круче всех, его ротик картошкой раздвигался, демонстрируя испорченный полумесяц гнилых зубов, и он изволил осведомляться насчёт чужого отпрыска, будто с тем старая история, а он снизошёл выслушать оную из добрых чувств к собеседнику. С точки зрения слушателя, это была волнующая игра. Если ему не доставало искусства развернуть контрнаступление и пуститься в повествование об успехах своего чада, папе оставалось лишь взглянуть на часы, беззвучно присвистнуть тонкими губами, терпеливо улыбнуться, чтобы создалось впечатление, дескать, он бы остался послушать, если б было о чем говорить, и объявить: «Не хочу, чтобы ты из-за меня опаздывал на свою встречу, Джозеф». Потом, отвесив легкий поклон собеседнику, он уводил меня прочь, тревожась о моих несуществующих делах. На этой ноте, после того, как мы сделаем пару шагов, он выкладывал козырного туза. Разворачивался и блистательно информировал человека: «Простите, что я его вот так вот у вас отнимаю, но возможно вам посчастливится снова с ним увидеться, пока он в городе. Пару недель он будет, как минимум…» Собеседник, если он только не был смертельно оскорблён, вяло улыбался и согласно мотал башкой, а то ведь мы оба сверлили его глазами. Отец – с царственным состраданием, а я, повинуясь обстоятельствам, – с вежливым и сдержанным пониманием. Стоило нам снова остаться одним, папа тут же принимался напевать себе под нос. Как правило, какой-нибудь простенький оперный мотивчик. Потом он помолчит и обязательно спросит куда я направляюсь. Если я свободен, мы, в принципе, могли бы сыграть партию в бильярд.

Я понёс своё пиво к одному из пустующих столиков, и ему пришлось подхватить свою кружку и идти следом. Помню, у меня мелькнула мысль, что не стоит мне портить старику малину, пускай даже он использует меня внаглую. Эти маленькие победы ему нужнее хлеба насущного.

Он понимал, что я рассердился на него, и нервно хохотнул, когда сел за стол.

– Славный паренёк. – подлым голосом высказался он о бармене.

– Пап, вот скажи, каково это – двадцать пять лет не работать?

– Что? Хм… ха-ха! А ты шутник! Гмм… Надо признать, у меня ни разу не было постоянной работы со времён депрессии. А знаешь, до этого, твои братья могут подтвердить, вы каждый год на два месяца ездили отдыхать, и все трое ходили в белом… не то, что ваши кузены… и в шапочках в тон. Мама просто не разрешила бы вам носить ничего кроме белого, и я тоже. Всегда с иголочки. Я о вас, детях.

– Но это своего рода достижение, пап.

– Что? Какое? Что за достижение, сынок?

– Столько времени не работать.

– Хм, ты не прав! Я следил за домом! А кто, по-твоему, следил за домом? Без меня бы вы никуда. Мама твоя была слишком мягким человеком. Ей повезло, что был я!

По правде сказать, всё было наоборот. Из-за него у мамы было в два раза больше проблем, он вечно лез куда не просят, распугивал жильцов своим вздорным нравом, а ещё тем, что постоянно вламывался в кухню взбесившимся медведем и бил маму или всевозможными способами доводил её до слёз и, плюс ко всему, имел склонность оккупировать ванную и баррикадироваться там от визитеров.

В пансионате ванная-туалет – это крайне ответственное место. Если кто-то один её монополизирует, всё хозяйство охватывает нездоровое оцепенение. Мой отец полагал, что ванная – исключительно его собственность.

Он убирал её и чистил, каждую поверхность доводил до блеска. За замызганной ковровой дорожкой он следил так, будто это редкий персидский ковёр. Он натирал воском линолеум и покрыл «Брассо»[15] два никуда не годных прижимных прутка ковровой дорожки, служащих для того, чтоб длинная ковровая полоса более-менее не мялась на линолеуме у тебя под ногами. Его заботами на окнах не было ни пятнышка, а кремовые занавески он менял дважды в неделю. (И при этом ворчал, если кто-то из жильцов требовал менять шторы чаще, чем раз в две недели.)

На двери ванной он приделал четыре разных замка: запирающийся на ключ, защёлку, щеколду и крючок. Находясь там, он закрывался на все четыре. В общем и целом, по-моему, он проводил там часов восемь-двенадцать в день. Кухня служила семейной гостиной, мать с отцом спали там на раскладной кровати. Все прочие комнаты, за исключением «спальни мальчиков», предназначались для постояльцев, так что в собственном доме у него не было своей комнаты. Основная уборка занимала три часа каждое утро. Она начиналась, как только жильцы (мы предпочитали брать служащих) расходились на работу, а дети – на учебу.

Пожилая пара, однажды у нас поселившаяся, отравляла отцу жизнь. Старик был инвалидом, маме и его жене приходилось помогать ему ходить в уборную. Вдвоём они поддерживали его в холле и в проходе, ведущем к ванной. В удачный день их переход из комнаты до папиной берлоги занимал три минуты в один конец. В выходные дни дети нередко засекали время и заключали пари. Переход оказывался удачным при том условии, если папа был в терпимом расположении духа. Тогда он со специфической заискивающей ухмылкой вставал у распахнутой кухонной двери, пока мимо нетвердой походкой двигалась процессия, и старик в окружении двух женщин покачивался на костылях. В плохой день длительность манёвра достигала аж шести минут, однажды был зафиксирован рекорд в 6 мин. 48 сек. Почти исключительно благодаря отвратительному папиному настроению. Старики ходили в ванную по два раза в день: поздним утром между 10:30 и 11:00 и вечером между 7:30 и 8:00.

Так как утренний марш-бросок вынуждал папу прерывать уборку, основной риск приходился именно на данное время. Он вламывался в кухню и давай психовать: «Вечно одно и тоже! А я, как дурак, мою по два раза! Полотенца свои дрянные везде разбросают!»

В такие дни неустойчивую команду начинало заметно трясти по мере приближения к кухонной двери. После того, как они совершат рейд туда и обратно, отец, с радостными криками, словно дикое животное, мчался в своё любимое логово. В плохие дни он продолжал драить ванную. Даже когда возвращались те из нас, кто ходил домой завтракать. Тогда мама начинала нервничать и злиться около двери, стучаться в неё:

– Луис? Мистер Раск хочет воспользоваться ванной перед ланчем!

Папа издавал вопль страдальческого возмущения.

– Всякие гады меня задерживают! Когда ж я эту чертову уборку закончу! Всё туалетное сиденье своим порошком изгваздают!

Иногда он почти сразу выскакивал, а иногда засиживался так долго, что маме, вместе с детьми и постояльцами, а все жаждут попасть в уборную, приходилось со слезами снова идти ломиться в дверь.

Каждая секунда, когда кто-то другой занимал ванную, доставляла папе непередаваемые страдания. Даже во время еды (а ел он быстро, как волк) он усиленно прислушивался к звукам, доносящимся из ванной комнаты, расположенной по соседству с кухней.

– Это еще чего! Чем этот мерзавец там занимается? Он же вроде собирался жрать свой чёртов завтрак! Когда ж, прости Господи, тебе поесть спокойно удастся, а?

– Я уже поела. Ты бы тоже покушал, а от мистера Раска отцепись. Её не убеждали его тревоги о её питании. Она знала, что едва постояльцы и дети снова разбредутся по своим делам, он устремится в ванную и запрётся там часов до пяти, ревностно предаваясь борьбе за чистоту.

Вечером отец то и дело заходил в ванную, стоило кому-нибудь ею воспользоваться. Он проклинал последнего визитёра, который разбросал полотенца, и, если тот был ребенком, «изрисовал идиотскими рожами» запотевшее зеркало.

– Анни, иди сюда, полюбуйся на это свинство!

Так что после папиного хриплоголосого заявления, что хозяйство без него никуда, я хмыкнул.

– Богом клянусь, я говорю истинную правду, сынок. Твоя бедная мать была слишком мягким человеком. Любой бы тебе подтвердил.

Я рассмеялся:

– С тобой-то она явно была слишком мягкой. Почему бы теперь этого не признать? Четверть века ты просидел без работы. Сейчас я не работаю, так что я пошёл по твоим стопам. Ты должен мной гордиться. Встречаешь друзей, так сразу и говори: «Это Джо, мой младшенький. Он безработный. Разумеется, до папочки ему далеко, потому что нетрудоспособным он не является, но у меня по его поводу далеко идущие планы, ведь я-то сам такого образования, как он, не получил».

Он развеселился:

– Вот ты чёрт, сынок!