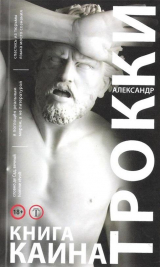

Текст книги "Книга Каина"

Автор книги: Александр Трокки

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)

Нельзя прийти к пониманию совершенно голым: последний год мне казалось сложным уже поддерживать в себе должное отношение без говна, лошадки и героина. Подробности, импрессионистские, лирические. Меня поражали ясные до мелочей ощущения и когда я размышлял, то размышлял так регулярно и изнурительно (часто под марихуаной) над лишенной смысла материей настоящего момента, криками чаек, дрейфующим куском дерева, столбами солнечного света. Очень скоро чувство одиночества накатывало на меня и уводило от меня всякую надежду когда-нибудь войти в город со всеми его запутанными отношениями, хитросплетениями дерзких целей.

Факты. Держаться фактов. Прекрасный эмпирический принцип, но на уровне, находящемся ниже уровня языка, факты утекают будто лава. Точно так же никогда не было просто действия. Оглядываясь назад, я не способен выделить такую вещь как просто действие. Даже пока я жил в своем действии, на каждой из фаз, после принятия решений, оно разворачивалось спонтанно, пугающе, опасно, подчас – эпидемией, подчас – восходящим утренним солнцем. И если мне представлялось сложным запомнить и выразить, если иногда слова наскакивали друг на друга, неожиданными, неестественными, косыми и бряцающими мощами со страницы, они обвиняли меня, забавляли своими непотребными подергиваниями и сводили мир с ума. Я полагаю, это происходило потому, что они мстили некой родовой местью мне, тому, кто был готов в любой момент построить их, чтобы вести на смерть и возрождение. Без сомнения, я возьмусь за писанину, продираясь через тундры бессмыслия, растыкивая слова как кровавые флаги на собственных поминках. Незакрытые дыры, бессвязные вещи, переходы, кошмарные путешествия, города, приходящие и уходящие, встречи, побеги, предательства, всевозможные союзы, адюльтеры, триумфы, поражения… вот это факты. Дело в том, что в Америке я обнаружил, что нет ни одной вещи, которая была бы неопределенной. Предметы перемещались или же были губительны. Полагаю, это был мой способ избежать этого, но без ухода, отступить в неопределенность, – то, что я вскоре оказался на барже. (Альтернативы: тюрьма, дурка, морг.)

Я поднялся с постели и вернулся к столу, зажег там масляную лампу. Подкрутив фитиль, я поймал себя на том, что копаюсь в груде заметок, доставая некую страницу. Я поднес ее ближе к лампе и прочитал:

– Время на баржах…

День и ночь скоро стали для меня просто светом и темнотой, дневным светом или масляной лампой, и часто лампа делалась бледной и прозрачной на фоне долгого рассвета. Это солнечное тепло ложится мне на щеку и руку сквозь окно, которое заставило меня подняться и идти на улицу, обнаружить, что солнце уже поднялось высоко и небоскребы Манхеттена, неожиданно, впечатляюще и неуместно торчат в жарком мареве… Я часто спрашивал у себя, как далеко может зайти человек без того, чтоб исчезнуть. Это способ коситься на Манхеттен, видеть, как он день за днем рассыпается островами между пространствами воды на манер небольшого чуда, к которому никто не причастен. Ведь временами я воспринимал его с объективностью и сопричастностью как цепь неопровержимых фактов, как собственное мое состояние. Иногда она, эта архитектура, была подобна воронке.

Я поймал себя на том, что выпускаю в воздух тонкую струю воды из пипетки через иглу номер 26, готовлю новую дозу, елозя затвердевающим комком ваты в пузырящейся ложке… Одна небольшая шырка, чувствовал я, заставит вновь подняться рухнувшие крепостные стены Иерихона.

2

Tout ce qu’on fait dans la vie, même l‘amour, on le fait dans le train express qui roule vers la mort. Fumer I’opium, c’est quitter le train en marche; c’est s'occuper d'autre chose que de la vie, de la mort.

– Кокто

На 33-й улице находится Причал 72. По береговой линии расположено несколько зданий, они невысокие. Город располагается фоном. По краям у него закусочные, заброшенные и оставленные до лучших времен товарные вагоны, шпалы среди травы и гравия, незанятые участки земли. Грузовики компаний по перевозке и хранению припаркованы и брошены под туннелями участка широкого безлюдного полумрака, где удобно было бы совершить убийство или изнасилование. Блоки выдаются вперед в сторону Гудзона, наподобие недоразвитого кривого зуба из доисторической челюсти. Мост Джорджа Вашингтона находится на северной стороне. После восьми, когда забегаловки закроются, прибрежные улицы практически вымирают. Зимой огни под надземной дорогой горят будто лампочка в просторном и обшарпанном гараже, тускло освещая собственную пустоту. Редкие машины выскакивают с темной стороны проходящих через весь город улиц, сворачивают в слабоосвещенный район верфи, проезжают десять или Двенадцать кварталов на юг и потом снова возвращаются, двигаясь обратно к городу. Если пройти три квартала восточнее к Девятой Авеню, огни становятся ярче. Громогласная баба транслирует стоящей соседке делишки мужа. Окно, откуда она высунулась, находится, когда проходишь мимо, на высоте тридцати футов от твоей головы.

Причал 72 расположен чуть севернее нового вертолетного аэродрома, который лежит в южном краю бассейна, образуемого Причалами 72 и 71. Оставшаяся часть используется для швартовки барж горнодобывающей корпорации, владеющей карьерами на Гудзоне в Гаверстроу, Томкинз-Коув и Клинтон-Пойнт. Максимум здесь могут пришвартоваться девять барж. Если взглянуть со стороны реки, увидишь остроконечные края двух огромных разрушенных построек, громоздящихся на фундаменте из камня и тяжелых балок, с узкой тропинкой, огибающей каждую из них с трех сторон. Фронтонная сторона Причала 73 служит указателем для судов, поскольку выкрашена красными, белыми и голубыми полосами, соответствующими линиям американского флага. В конце Причала 72 находятся несколько плавучих пристаней со швартовными тумбами и крепительными утками из чугуна. Небольшая зеленая коробка деревянного цвета прибита к фронтонной части навеса. Там вывешены списки диспетчерской компании по заготовке щебня, расписание движения барж.

Час назад я покурил марихуаны чилийского происхождения. Очень хорошей. Но для меня это неоднозначный наркотик. Он может стимулировать контроль над истерией, но бывает, вызывает пугающую и нервирующую смену настроений, всплеск начинаний, спонтанно порождаемых неизвестной тебе областью собственной психики… медленные, стремительные, скачкообразные и тошнотворные уходы от себя, и потом, резко, возвращаешь контроль. Это может утомить. Напряженная концентрация на внешнем объекте неожиданно ослабевает, перед тобой вдруг мимолетно и двусмысленно мелькнет чья-то бледная физиономия. Причина того, чего стоит избегать, кроется в отношениях видящего с видимым. Обычная ассоциативная логика оказывается несостоятельной. Проблема, если кому-то захочется таковую поставить, заключается в том, чтобы найти новый критерий истины. Ясное дело, в такие моменты список в ящике в конце Причала 72, где, как положено, указано время прибытия буксира, на котором пойдет баржа, несет в себе некую фатальность. Надеялся по приходу к причалу заглянуть в Виллидж, но прочитал список, и оказалось, что твоя баржа обозначена среди тех, которые немедленно отбывают.

Как раз в этот вечер, дело происходило в середине зимы, меня в списке не было. Я дважды внимательно его пробежал, водя пальцем по колонке барж, О’Брайен, Макдугал, Кэмпбелл, О’Мэлли, Маттеотти, Леонард, Маршалл, Кук, Смит, Петерсон: Красная Звезда, по прибытии; Кугэн, Бакстер, Хэйнес, Лавдэй: Колониальный, когда будет прилив. По краю причала слонялось несколько капитанов барж, в основном тс, кто сразу же должен отплывать.

Я вернулся на баржу. В каюте я убрал кое-какие разбросанные повсюду вещи, трубку для гашиша, пузырек бензедрина. Запер каюту, пробрался через четыре баржи на пристань. Прошелся по длиннющей балке, служившей узким тротуаром и тянувшейся параллельно ангару аж до самого дока.

Я шел не торопясь, светя под ноги фонариком. Слева от меня – гофрированное железо гаражей, справа, где-то футов на четырнадцать ниже – спокойная темная вода в резервуаре, в которой отражаются несколько голых огней. Ее поверхность была испачкана нефтью и грязью. Наконец, я вышел на пристань, протиснулся между припаркованными товарными вагонами и попал на улицу под эстакадой. Двинул через весь город по диагонали и у 23-й улице на Восьмой Авеню поймал такси до Шеридан-сквер. Я позвонил Мойре из аптеки, где продавали книги в бумажных обложках. Она сказала мне подтягиваться.

Она мне обрадовалась. Мы не виделись уже больше чем две недели.

– У тебя как с торчем?

– Голяк.

Иногда разговор у нас получался короткий. Она пыхала уже несколько лет, но придерживалась строгих нравов насчет героина. От этого отношения наши получались напряженные и истеричные. Я подчас задумывался, с чего я утруждаю себя таскаться к ней, то же самое относительно друзей, кто не употреблял джанк. «Меня это не касается, – сказала Мойра. – У меня к ним ин малейшей симпатии».

Помнится, я взбесился, когда это услышал. Захотелось взять ее и встряхнуть. – И ты такое говоришь! Иногда как подумаю обо всех этих мусорах невежественных, всех этих невежественных судьях, всех этих невежественных ублюдочных людишках, кому человека грохнуть все равно что высморкаться! Им кажется, они так охуительно запросто изведут заразу как банального микроба. Неважно – еврейский вопрос, наркомания. Как стрептококков. И их прет от этого их антиамериканского бешенства. Господи, здоровому параноику, типа меня, которому нравятся четыре стенки и тюремный замок на каждую дверь, плюс парочка хороших Франкенштейнов разгонять толпу горящими факелами. Такое впечатление, что каждому, кто рискнет пририсовать тебе, дорогой спаситель, бороду, устроят резкую абстиненцию, а потом поволокут судить, а потом, раз судить некого, он же скорее не человек, а животное, трясущаяся, завывающая, блюющая масса, дадут полграна морфина за десять минут до начала слушания. А то вдруг его ещё придётся укладывать на носилки, а какой-нибудь безответственный кретин помчится за доктором.

– Это меня никак не касается! – завопила Мойра.

– А кого касается? Как ты собираешься поступать? Предоставить все решать экспертам? Завтра Эпоха Врачей! Они уже подбивают налоговиков и Ф.Б.Р. делать рентабельную монополию: «Может выписать рецепт, а? Закрыть в лаборатории и провести побольше анализов». Они вечно гонят про недостаток научных свидетельств, про то, что небезопасно это дело обнародовать! Они боятся, что народ узнает, дело-то не в этом ебаном хмуром!

– Они боятся! Кто это они?

– Ты! Черт тебя возьми, Мойра! Ты!

– Не желаю это обсуждать! Не желаю с тобой спорить!

В этот момент зазвонил телефон. Она была признательна тому, кто ее отвлек. Но это оказался Том Тир. Он был столь же к месту, как новорожденный монголоидный идиот. Он слышал, что я в городе. Хотел узнать, не желаю ли я затариться. Она зажала рукой трубку и на ее лице появилось сердитое выражение, так как она засекла мои колебания. Она холодно сказала в телефон:

– Он сейчас здесь. Лучше сам с ним поговори.

Передавая мне трубку, она заявила, что ей не хотелось бы, чтобы он впредь сюда звонил. Она старалась избегать моего недоверчивого взгляда, и её лицо стало суровым и непроницаемым. Теперь я видел только ее затылок, длинные светлые волосы, гладкий купол. Помню, как впервые вдохнул их запах; ее щека была холодна; это случилось в середине зимы, и в Глазго на улицах лежал снег. Ко времени, когда я занялся телефоном, я знал, что брать я буду, надо только условиться о месте и времени. Мысль о том, что мне придется провести вечер с ней в ее теперешнем настроении пугала меня. Голос Тома, поскольку он чутко реагировал на ее тон, звучал извиняюще, почти подобострастно.

– Да не извиняйся, хули, – сказал я ему, видя, что она подслушивает. – Где будем встречаться?

– На площади Шеридан, где-то через полчасика.

Я положил трубку. Мойра наливала кофе. Мне надо было что-нибудь сказать. Я сказал:

– Слушай, Мойра, я знаю, что делаю.

– Не желаю об этом говорить, – кисло ответила она.

И мы не стали. Я и хотел объясниться, и не хотел. И одновременно, я находил, что она ведет себя по-хамски. Выпил кофе и отчалил.

Фэй была с Томом. Том убежал, а мы с Фэй прогулялись от Шеридан-Сквер до его дома. Мы шли быстро, чтоб успеть добраться к моменту, когда он успеет вернуться с героином.

– Будет ништяк, лапочка, – заверила меня Фэй.

В комнате был низкий покатый потолок, с одной стороны – два маленьких окна, а в противоположном углу – камин с рельефным кирпичным очагом, в дальнем конце смежной стены. Временами Том сжигал в печке несколько поленьев, и мы сели так, что колени оказались на уровне огня, который отбрасывал тени на грязные стены и потолок, на кирпичи камина. Все втроём на кушетке без спинки, застеленной желто-коричневым одеялом, стали смотреть на огонь. Фэй посередине. Она так и не сняла свою побитую молью шубу: руки сложены, голова упала на грудь, немного выпученные, желтоватые глаза закрылись. Так мы сидели, после того как вмазались, наблюдали за горящим деревом. Белый самшит быстро прогорал. Том Тир нагнулся кинуть в пламя еще несколько поленьев. Это был высокий парень под тридцать, худощавый, с красивым, бледным худым лицом, как правило невыразительным, словно фарфоровым, с длинным носом, глаза полузакрыты, отяжелевшие под действием наркотика.

Я тоже довольно высокий. Я был одет в тяжелый белый матросский свитер с высокой стойкой, и чувствовал, что угловатость моего лица – большой нос, острые скулы, глубоко посаженные глаза – смягчилась тенями, сгладилась – эффект наркотика – от своей обычной нервности. Локти оставались на бедрах, ладони сцепились передо мной. Том Тир был негром, иногда любившим мечтательно говорить о Вест-Индии.

В тот момент меня пробило на разговор и я произнес:

– У моего отца были вставные зубы.

Я сознавал, что бросил быстрый интимный взгляд сперва на Тома по линии обзора Фэй, потом, слегка повернув голову я перехватил одобряющую вспышку в ее тусклых глазах навыкате.

– Да, – продолжал я, и мое лицо засветилось, приглашая их послушать, – у него были желтые протезы.

Зубы Тома – они у него длинные и желтоватые, отчего его рот напоминал кость – сжались в скупой улыбке, бескровные губы раздвинулись, обнажив их. Это была практически маска экстаза, часть игры, мог бы я сказать при некоторых обстоятельствах, в некоторых помещениях.

Лицо Фэй было более сдержанным. Свинячье? Скорее как у мопса, чему свиноматки. Ее немытые черные волосы падали на широкий меховой воротник. Сучка бультерьера желтой масти, её лицо в своем теплом гнезде начало шевелиться от понимания.

– Он стоял снаружи, в холле, за квартирантами шпионил, – рассказал я. – Отец был прирожденный коллаборационист. И у него были вставные зубы.

Морда Тома Тира сохраняла спокойствие и невозмутимость. Вспышка пламени коснулась редкой черной щетины у него на подбородке, отчего волоски блеснули.

Я продолжал при дружелюбном молчании:

– Когда он стоял в холле, его вставная челюсть плавала осьминогом в стакане с водой на кухонном ящике. Протезы имели темно-оранжевый кирпичный цвет, а зубы напоминали выцветшие клавиши от пианино. Складывалось впечатление, что на дне стакана они дышат. Вода была мутная, на зубы оседали крошечные пузырьки. Вот такие дела творились на кухне, где мы жили, и они плавали там будто глаз, который дышит, и следили за нами.

Голубоватые губы Фэй раздвинулись в улыбке. Сквозь гнилые зубы она произвела понимающее хрюканье. Фэй было сорок два. Она всю жизнь прожила в этом городе.

Том Тир нагнулся и подбросил еще дров в огонь. Дров хватает. Мы собираем их, если приспичит, на улицах.

– Он лет девять проходил по холлу на цыпочках, – рассказывал я. – В теннисных туфлях и без зубов. Холл назывался Ничьей Землёй.

Том Тир кивнул, когда отодвинулся назад от камина. Его правая щека, а только её я и мог разглядеть со своего места, была бесстрастной, вытянутой и гладкой.

– Если кто-то подходил к парадной, он летел обратно на кухню за своей челюстью. Прибегал, пыхтя и отдуваясь, рукой схватившись за пузо. Он носил рубашку без воротничка и запонки, любил ходить с короткими рукавами и в этой своей старой серой вязаной жилетке, – я остановился. Белое дерево потемнело и вспыхнуло. – С возрастом он стал меньше морочиться из-за своих зубов, – добавил я с улыбкой. – Он незаметно совал их в рот прямо перед гостем, будто случайно вспомнил про них и не хотел показаться невежливым. Возможно, он более не нуждался в обороне.

– Он к тому времени сдался. – произнесла Фэй. Она смотрела прямо в огонь.

Секунду мы помолчали. Я чувствовал, мне стоит продолжать. Я сказал:

– Я расскажу вам одну вещь…

Остальные заулыбались. Фэй прикоснулась кончиками пальцев к тыльной стороне моей руки. Помню, я заметил, что у нее внушительные зазоры между зубами.

– Это не по правде было, – начал я. – Это я где-то читал, про одного бушмена, он жилу реки. Он хотел выследить каких-то бушменов и отправился в место под названием Серонго, на болота. Однажды он заметил мельком, как один бушмен плывет на лодке, и попросил своего главного носильщика поговорить с ним и попросить отвести их в свое племя. Носильщик ответил ему, что знает этого бушмена уже тридцать лет, что он живет один на термитнике посреди болота, а еще вдобавок он глухонемой.

Остальные поглядели на меня. Я вытянул сцепленные ладони вперед и уставился на большие пальцы. На костяшках и под ногтями была грязь.

Мы все молчали.

– Необходимо отступить первому, – рискнул я, – но это должно быть началом…

Я почувствовал двусмысленность, что-то не вполне истинное, и перестал говорить.

– Продолжай, – через секунду попросил Том.

Но какая-то натянутость прозвучала в его словах, прилипнув к ним словно морская уточка к корпусу корабля, растущее препятствие. Я покачал головой, закрыл глаза.

Снова мы сидели молча. Дым от горящего дерева поднимался в сторону трубы, часть его попадала в комнату, а там липла к низкому потолку.

– Кто-нибудь хочет сходить на улицу? – спросила Фэй.

Когда никто из нас не ответил, она пошевелилась, сильнее закутываясь в свою теплую шубу.

– Холодно на улице, очень уж холодно. – проговорила она.

Я сидел, съежившись, с закрытыми глазами, подбородок глубоко спрятался в высоком шерстяном воротнике. На ум пришла фраза «ex nihilo nihil fit[4]». Мне казалось, ничего уже не начнётся, никогда.

Том Тир, за секунду до этого переместившись на табуретку у камина, откинулся спиной на стену, и его мягкие черные ресницы шевелились как сгусток копошащихся насекомых на глазах. Его лицо напоминало дым и пепел, разбомблённый город. Со стороны казалось, что оно неподвижно.

В комнате стояла кровать: низкая двуспальная кровать, застеленная тремя грязными серыми армейскими одеялами. На стене между двумя квадратными окнами – штор на них не было, и по ночам четыре стекла в каждом их них, отливали черным глянцем – висит потускневшая гравюра без рамки. Один её угол отстает от стены, там, где отошёл скотч. На двух других стенах – похожие гравюры, обе косо прилеплены, а одна надорвана в углу. На четвертой стене – неумелый карандашный набросок каких-то деревьев и женский портрет акварелью, мутный и розовый, сделанный на писчей бумаге. Работа подруги Тома Тира. Автопортрет. Временами он заговаривает о ней. Всегда в туманных выражениях. Она слезает в какой-то из загородных лечебниц. Еще один предмет мебели, не считая дивана без спинки и табурета, на котором сидит Том, это чертежный стол, который можно повернуть на шарнирах под любым углом. За ним Том Тир будет работать, если когда-нибудь станет архитектором. В настоящий момент стол установлен в горизонтальное положение, на нём стоят часы, неработающая электрическая лампа, горящая свеча, радиоприёмник с пластмассовым ящичком, в который встроены еще одни часы. И те и другие показывают двадцать пять минут девятого. Больше на столе ничего нет, кроме баяна, стакана с водой и ложки.

Мы вмазывались час назад. Весь героин проширяли.

Каждый из нас сознавал, насколько хорошо чувствуют себя остальные. От жара дров в камине щёки пылают. На наших лицах лоск и невозмутимость.

– Мне и с этим делом плохо, и без него тоже, – говорила до этого Фэй, тыча себя в тыльную сторону ладони – плоть там у нее тонкая и похожа на воск – в поисках подходящей вены. С третьей попытки вена нашлась, и кровь поднялась по игле в капельницу, мелькнула томно-красным языком в бесцветном растворе.

– Есть. – мягко произнесла она и медленно улыбнулась. Когда она опустила пипетку с прикреплённой к ней иглой обратно в стакан с водой и пришлёпнула тыльную сторону синеватой ладони салфеткой, в её глазах исчез всякий страх, осталась лишь уверенность, а в их желтоватой глубине загорелась радость. Я знал, что в эти секунды ей все нипочём. Я тихо засмеялся над ней и прикоснулся пальцами к её дряблой щеке. В те моменты я радовался за неё и знал, что она, когда станет наблюдать, как через секунду ширяться буду я, порадуется за меня.

Каждый из нас сознавал, насколько хорошо чувствуют себя остальные. То, что каждый из нас осознавал, что ему хорошо, усиливалось этим осознанием.

Я вдруг объявил, что колесо еще не изобретено.

– Что за колесо? – спросил Том Тир.

Мы сидели: три отсутствующих лица уставились в пламя, грубое пламя, за плечами стоял мрак. Побитая молью шуба Фэй сбивалась у неё под подбородком, будто старая шкура какого-то животного.

– Снаружи, – сказала Фэй, вытаращив желтоватые глаза, тускло поблескивающие в свете от камина, – нас окружают джунгли.

Она сипло расхохоталась и дружески положила свою синеватую ладонь мне на колено. Лицо Тома Тира, обращенное к потолку, выражало идиллию и непоколебимость.

– А ещё там дождь идет, – мягко произнесла она.

Через секунду она спросила:

– Ты говорил, у тебя отец был шпионом, Джо. В смысле, в разведке служил?

Я сказал:

– До того, как стать безработным, он работал шпионом. Вначале был музыкантом, а после подался в шпионы. Его работа заключалась в том, чтобы шнырять по клубам и концертным залам, искать, где нарушают авторские права. Он был мусор, палач, Представитель Власти. Он вечно опускал шторы…

Я нагнулся и громко прошептал на ухо Фэй:

– Ты разве не знала, что люди умеют видеть насквозь?

Я сказал:

– В итоге он настолько стал ассоциировать себя с Властями, что оказался безработным. Он слишком много на себя взял, чувствовал, что имеет право принимать решения от имени исполнительной власти, пускай даже он был всего-навсего швейцаром. Когда во время войны его вызвали в суд за продажу без купонов конфет по ценам черного рынка – он продавал их по четверти фунта каждому, кто высказывал консервативные настроения – он стал толкать речи против социализма и бюрократов. Когда его арестовали за подстрекательство на улицах, он со слезами на глазах умолял поверить ему, что он только пытался навести порядок в очереди.

Фэй тыкала в пламя поленом, улыбаясь, будто желтый идол.

– Схожу наколоть ещё дров, – предложил я.

Я встал и направился к двери. Едва я открыл её, внутрь ворвалась собака Тома. «Опять эта чертова псина», – услышал я голос Фэй, когда пересекал широкую низкую студию, в которую вела дверь, заваленную теперь всяким хламом и вещами. Я выбрал расшатанный ящик и принялся ломать его на куски. Когда я вернулся в комнату с большой охапкой наломанных деревяшек, терьер ворчал, грызя старую кость. Глаза у псины были сумасшедшие. Я глянул на бурую косматую голову, на блестящие влажные клыки, безумные глазные яблоки и ласково произнес:

– Ёбаная животина!

– Убирайся! – заорал Том Тир на собаку. – Убирайся отсюда, сука невоспитанная.

Он поднялся, сграбастал зверя за ошейник и вытащил её, упирающуюся лапами, в соседнюю комнату. Я сложил дрова у камина и подбросил несколько штук в огонь.

– Ему стоит от неё избавиться, – высказалась Фэй до того, как Том вернулся.

– Он псих, – ответил я. – Помнишь, как-то вечером несколько дней назад на улице какой-то пес пытался к ней пристроиться. Том от злости чуть не лопнул.

– Не позволю, чтоб всякие вшивые дворняги её вязали! – передразнила Фэй.

– Эта собака – я сам, – как-то объявил Том. Так оно и есть. Порочная, подлая тварь, норовит искусать своих же друзей. – С ней её первый хозяин плохо обращался!

Она нападала на всякого, кто пытался её прикормить. Как и Тому, ей никогда не везло. Злоба, наивность, голос угнетенных.

– Господи, – сказала Фэй, – меня блевать тянет от этих розовых соплей. Не представляю, почему он от нее не избавится!

Он вернулся, закрыв за собой дверь. Псина тявкала из другой комнаты. Том сел на своё место и некоторое время мы все молчали.

– Давно Джоди не видел? – поинтересовалась Фэй.

– Давно. А ты?

Фэй покачала головой:

– Том ее вчера видел, – сказала она.

Я посмотрел на Тома.

– На Шеридан-Сквер, – пояснил он. – Хотела вмазать, но у нее был полный голяк.

– Как она поживает? – механически произнес я. Вопрос возник у меня из чисто теоретических соображений, и все-таки, не просто так. Её дела были для меня интересней, чем дела всех остальных, кого я знал. Мне казалось, я любил Джоди. По крайней мере, часто ловил себя на том, что веду себя так, будто люблю. Но это чувство не поддавалось анализу и я наслаждался им как таковым: глубоким, хрупким, относительным состоянием бытия, намеком на возможность. Если бы в тот момент Джоди находилась в комнате и лежала в кровати и если бы она мне сказала: «Джо, иди, ложись рядом» – я бы подошел и лет рядом с ней.

– Нормально, – ответил Том. – По виду у неё всё нормально.

Но у меня не возникло импульса идти ее разыскивать. Знай я, что она сидит в «Забегаловке у Джима Мура», я бы не стал тащиться на Шеридан-Сквер ее вылавливать.

– То есть, по-твоему, она рвёт жопу, где б надыбать торча, и при этом выглядит классно, а, Том?

– Ага! – поддакнула Фэй.

– Не так уж она рвёт, – сказал Том. – Она не сильно торчит.

Прислушиваясь к его интонациям, я задумался, за что он не любит Джоди. Я не однажды у него спрашивал, но он всегда отвечал уклончиво. Разумеется, я понимаю, за что можно не любить Джоди.

– Она не блядь, чувак! – сказала Тому Фэй, сверля его своими злобными жёлтыми глазками. В свете камина они поблескивали как пожелтевшая слоновая кость.

Том возразил, что он этого не говорил, а она не употребляет столько, чтоб реально сидеть.

– «Реально» сидеть, – иронично произнесла Фэй. – Да она вмажет все, что нароет, чувак.

– Она, может, на панели, может больше синячит[5], – сказал Том.

– Конечно, это у неё может стать профессией, – сказал я.

– Вот, что самое дерьмовое в этой стране, – сказала Фэй. – Начинаешь торчать и это становится твоей профессией.

«Поддерживать свою привычку, – думал я. То же самое говорила мне Мойра: «Джоди! Да она тобой пользуется! Ляжет в своём гнёздышке и ждёт, чтоб ты примчался её кормить. Она как клуша, жирная, жадная маленькая клуша!» Эта мысль меня только позабавила. Не в том дело, что мне самому она не приходила в голову. Джоди бы выжала меня всего безжалостно. Я для смеху признался Мойре, что люблю Джоди. «И она тебя любит, надо думать! Джо, ты придурок! Герыч она любит. Господи, как ты меня бесишь! И еще приходишь ко мне за баблом, чтоб ей это говно купить! Она же тебе даже не даст!» «Ладно, хорош, – быстро перебил ее я, – но дело не в этом, Мойра. Ни в том, чего ты думаешь, и точно также ни в том, как ты думаешь, всё происходит».

Я помню, Джоди сказала:

– Если мы все-таки вдруг займёмся любовью, Джо, это будет конец!

Конец любви, она имела в виду, бесповоротный.

– Типа передоза, Джоди?

– Когда не в завязке, – сказала Фэй, – либо ищешь, где взять, либо ищешь деньги, чтоб было на что взять.

– Это все упрощает, – с улыбкой вставил я, – Том, ты готов всё упростить и стать профессионалом?

Фэй хрипло засмеялась.

– Я завтра спрыгиваю, – деревянным голосом возвестил Том. протягивая к огню длинные ладони.

Мы вдвоём оглянулись на него.

– Я к тому, что на хуй, – продолжал он медленно и немногословно. – Засиделся я. Хуйня сплошная. В основном время свое провожу в метро. Езжу туда-сюда. Затариваюсь.

– Ага, – согласилась Фэй. Ее губы изогнулись в улыбке, когда она снова ткнула в огонь дровиной: – Это здорово напрягает.

Конечно, я сознавал, что играю с ними, как всегда играл. А они играют со мной и друг с другом. Я спросил себя, всегда ли так было. Во всём жизненном процессе как можно рассчитывать, что другие люди станут вести себя как-то иначе кроме «как будто»? На этой ноте меня охватило ощущение, что я думаю как-то не по-настоящему, я позволил героину вернуться и полностью захватить меня. И тогда только эта комната существует. Будто пещера. Будто «Крепость». А существуют другие люди или нет, – это неважно, это неважно вообще. Джунгли не могут подползти ближе, чем к крайней точке моего восприятия. Не имеет значения, что происходило раньше, до момента вмазки. И мне снова вспомнилась Джоди, какая она полненькая оттого, что слишком увлекается мучным, её мягкий кругленький животик, её бедра, без крайней необходимости переплетённые, её уродливо израненные руки, пятно на тыльной стороне левой ладони, яркое, между большим и указательным пальцами… напоминает небольшую сиреневую кисту… туда она вводит иглу всякий раз, как вмазывается. «Вот здесь твоя пизда, Джоди», – как-то я ей сказал, и помню, как она на меня посмотрела. мягко и задумчиво, вытащила иглу, поглядела на бусину крови, которая появилась на тыльной стороне сё ладони, и как она потом сунула руку мне в рот.

– Я даже без колес[6], – объявил Том Тир, – за три дня я слезу.

– Конечно, трёх дней достаточно, – Фэй не договорила. Она обхватила руками колени и нагнулась к огню, положив подбородок на кисти рук.

– Обойдусь без колес, – повторил Том, откидываясь назад и закрывая глаза.

– Чем ты будешь заниматься весь день, когда тебе не надо будет искать, чем вмазаться? – спросил я у него.

– Ты пишешь, – сказала Фэй, поглядывая на меня сбоку и снизу вверх, – «Каин» – классный.

– Да, но для остальных же это не обязательно. Это все, что у меня есть, кроме Настоящего… понимаешь меня?

– Конечно. – сказала Фэй, – Это и доказывает.

– Ага. Здесь был Килрой.

– Я б почитал, – сказал Том. (Он никогда не прочтёт. Он боится доказательств. Ему свойственна какая-то восторженная нерассудительность, типа как у его сумасшедшей псины, в зубах доказательств.)

– В любое время, – ответил я. – Я для нас написал. Это пособие для наркоманов и прочих кротов.

Фэй хрипло засмеялась.

– Здорово, – сказала она. – Как там было про виселицы, Джо?

Я расплылся в улыбке от удовольствия себя процитировать.