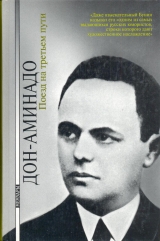

Текст книги "Поезд на третьем пути"

Автор книги: Дон-Аминадо

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)

И не в слезах умиления, а в пьяном бреду склонится перед постаревшей босоножкой буйная русая голова Сергея Есенина?

Сахарный паренек в голубенькой косоворотке увезет Ниобею за океан.

И после медового месяца в оплаченной Ниобеей "Астории" беспощадно изобьет ее и искалечит.

И не в состоянии объяснить свою нечеловеческую страсть и деревенскую любовь на высокомерном английском наречии, обложит ее непереводимой русской балладой, тряхнет кудрями русыми, и поплывет назад, в колхоз, в глушь, в Саратов.

Недаром декламировал Бальмонт, по этому ль, по другому ль поводу:

Не кляните, мудрые! Что вам до меня?

Я ведь только облачко, полное огня.

Я ведь только облачко... Видите – плыву.

И зову мечтателей. Вас я не зову...

Так оно и вышло, почти по Бальмонту. Прилетело облачко, налетел мечтатель.

А хохотал и скалил ослепительные зубы, один Ветлугин, которого, остановившись в Берлине, Есенин пригласил на роли гида и переводчика на все время морганатического брака.

Хохотал потому, что автору "Записок мерзавца" вообще и всегда все было смешно.

А еще потому, вероятно, что по-английски он и сам не смыслил, и значит опять надул, а доехать в каюте первого класса до недосягаемых берегов Америки, да за чужой счет, да еще в столь теплой, хотя и противоестественной компании, – это, сами согласитесь, не каждый день и не со всеми случается.

***

Все, чем жила писательская, театральная, и музыкальная Москва, находило немедленный отзвук, это и отражение – в огромном раскидистом особняке купцов Востряковых, что на Большой Дмитровке, где помещался Литературно-художественный кружок, являвшийся тем несомненным магнитным полюсом, к которому восходили и от него же в разные стороны направлялись все центробежные и центростремительные силы, определяемые безвкусным стереотипом представителей, деятелей, жрецов искусства.

Кружком управлял совет старшин, скорее напоминавший Директорию.

Из недр этой директории и вышел Первый Консул, Валерий Брюсов.

Оказалось, что у первого консула есть не только имя, но и отчество, и что именуют его, как и всех смертных, то есть, по имени-отчеству, то есть Валерий Яковлевич.

Для непосвященного уха звучало это каким-то оскорбительным упрощением, снижением.

Низведение с высот Парнаса на обыкновенный, дубовый, просто натертый полотерами, паркет.

А как же сияние, ореол, аура, золотой лавровый венок вокруг мраморного чела?

И разве не ему, Валерию Брюсову, посвящены эти чеканные строки Вячеслава Иванова, который, хотя тоже оказался Вячеславом Ивановичем, но по крайней мере пребывание имел в Башне из Слоновой кости, где, окружённый толпою раскаявшихся весталок, так и начертал в своем знаменитом послании:

Мы два грозой зажженных ствола,

Два пламени полунощного бора.

Мы два в ночи летящих метеора,

Одной судьбы двужалая стрела!

А на поверку оказывается, что Брюсовы хотя и ведут свой род от Брюса и Фаренгейта, но на самом-то деле старые москвичи, домовладельцы и купцы второй гильдии.

Вот тебе и двужалая стрела.

Одной убогой справкой больше, одной иллюзией меньше.

Пришлось помириться на том, что, по определению

Бальмонта, у Брюсова все-таки не обыкновенное, а настоящее лицо нераскаявшегося каторжника, надменно, и в бледности своей обрамленное жёсткой, черной, слегка тронутой проседью, бородой; зато высокий лоб и красные, неестественно красные губы... вампира.

Вампир... – в этом всё же была какая-то уступка романтическому максимализму, который во что бы то ни стало требовал творимой легенды, а не прозаической биографии.

А ведь вот, от Ивана Алексеевича Бунина никто ничего не требовал.

Ни бледного мраморного чела, ни олимпийского сияния.

Проза его была целомудренна, горячей мыслью выношена, сердечным холодом охлаждена, беспощадным лезвием отточена.

Все воедино собрано, все лишнее отброшено, в жертву прекрасному принесено красивое, и вплоть до запятых – ни позы, ни лжи.

Не случайно, и не без горечи и зависти, уронил Куприн:

– Он, как чистый спирт в девяносто градусов; его, чтоб пить, надо еще во как водой разбавить!

Но Брюсов, помилуйте! – Цевницы, гробницы, наложницы, наяды и сирены, козлоногие фавны, кентавры, отравительницы колодцев, суккубы, в каждой строке грехопадение, в каждом четверостишии свальный грех, – и все пифии, пифии, пифии...

А ведь какой успех, какое поклонение, какие толпы учеников, перипатетиков, обожателей, подражателей и молодых эротоманов, не говоря уже о вечных спутницах, об этих самых "молодых девушках, не лишенных дарования", писавших письма бисерным почерком и на четырех страницах, просивших принять, выслушать, посоветовать и, если можно, позволить принести тетрадку стихов о любви и самоубийстве...

Одна из самых талантливых. Надежда Львова, не только добилась совета и высокого покровительства, но, исчерпав всю гамму авторских надежд, которым в какой-то мере суждено было осуществиться, проникновенно и поздно поняла, что человеческие и женские иллюзии не осуществляются никогда.

Что-то было непоправимо оскорблено и попрано.

В расцвете лет она покончила с собой, книжка стихов, которая называлась "Вечная сказка", вышла вторым посмертным изданием.

О молодой жертве поговорили сначала шепотом, потом все громче и откровеннее.

Потом наступило молчание.

Потом пришло и забвение.

***

Поклонение Брюсову было, однако, прочным и длительным.

Из поэтической школы его, где стихи чеканились, как монеты, а эмоции сердца считались признаком отсталости и архаизма, и где священным лозунгом были презрительно брошенные сроки:

Быть может, всё есть только средство

Для звонко-певучих стихов!...

Из школы этой вышло немало манерных последователей и несколько несомненных, хотя и изуродованных дарований.

Скабичевского уже не было в живых, почтенный Стасюлевич тоже умер, не успев опубликовать своей папской буллы и предать анафеме шумных и посягнувших на традицию еретиков.

Львов-Рогачевский и Пётр Коган, хотя и считались присяжными критиками и цензорами литературных мод в "Мире Божьем" и в "Русском богатстве", но в усердной преданности своей кто – марксизму, кто – народной воле, – до всего этого парнасского колдовства и волхования не снисходили, и от символистов, декадентов, акмеистов и имажинистов, кубистов и футуристов, отгораживались высокой стеной.

И только умнейший, прозорливый и обладавший редким слухом Ю. И. Айхенвальд правды не убоялся, и так во всеуслышание и заявил:

– Не талант, а преодоление бездарности!

Формула относилась и к властителю дум, и к усердствовавшим ученикам.

Многие съёжились и постепенно стали отходить на старые пушкинские позиции.

А талантливый, бесцеремонный, чуть-чуть разухабистый Корней Чуковский и еще подлил масла в огонь.

"Конечно нельзя отрицать, – писал он с "Свободных мыслях" Василевского (Не-буквы), – версификаторы дошли до точки и многие из них, как в Крыловском луке, достигли пределов изысканности и вычурного совершенства.

Но из лука уже стрелять нельзя, стоит натянуть тетиву, как весь он трещит и распадается на мелкие части.

А ужас в том и заключается, что кто ж теперь в этой необъятной России не пишет гладких стихов?!

От Белого моря до Черного – ни одной корявой строчки, хоть со свечой ищи, не найдешь.

Всё правильно, и всё по стандарту.

А поэзии и в помине нет".

***

Как сейчас помнится:

У входа в большой зал, на площадке мраморной лестницы, опершись головой о дверной косяк, в застывшей, неудобной, упрямой позе, стоит властитель дум и, еле улыбаясь, принимает гостей.

В Литературно-художественном кружке большой вечер.

Из Парижа приехал Поль Фор, принц поэтов.

Все притворяются, что знают принца чуть не с колыбели.

На самом деле никто о нем понятия не имеет.

Ни князь А. И. Сумбатов-Южин, который, быстро пожав руку хозяину, виноватой походкой проходит прямо в игорный зал.

Ни молодой Найденов, скромно стоящий и счастливый: "Дети Ванюшина" в сотый раз подряд идут у Корша, и публика и критика захлебываются от восторга.

Семенит, шаркая ножками, со всеми здоровается, всех ласково приветствует милейший, добрейший, благосклоннейший, слегка пунцовый Юлий Алексеевич Бунин, брат Ивана Алексеевича, старшина клуба.

Массивный, светлоглазый, окружённый дамами, проходит Илья Сургучёв, автор "Осенних скрипок", многозначительно поглаживает полумефистофельскую бородку и как улыбается, как улыбается!..

Дальше – больше.

Что ни человек, то толстый журнал, или Альманах "Шиповника", или сборник "Знания" в зелёной обложке.

Арцыбашев, Телешов, Иван Рукавишников.

Алексей Толстой об руку с Наталией Крандиевской.

Сергей Кречетов с женой, актрисой Рындиной.

Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины.

Осип Андреич Правдин, обязательный кружковский заседатель.

Рыжебородый Ив. Ив. Попов.

Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы, – всё это московское, просвещенное купечество, на всё откликающееся, щедро дающее, когда угодно и на что угодно – на Художественный театр, на Румянцевский музей, на "Освобождение" Струве, на "Искру" Плеханова, на памятник Гоголю, на землетрясение в Мессине.

Молодая, краснощёкая, пышущая здоровьем, еще только вступающая в жизнь и на Парнас, Марина Цветаева, которую величают Царь-девица.

Летит, сломя голову, в полинявшей визитке, в полосатых брючках, худосочный, подвижной, безобидный, болтливый, всех и всё знающий наизусть, близорукий, милый, застольный чтец-декламатор, Владимир Евграфович Ермилов.

Непременный член присутствия, Николай Николаевич Баженов, не успевший переодеться, и так и приехавший со скачек, в сером рединготе и с серым котелком подмышкой.

Молодой, блестящий, в остроумии непревзойденный, про которого еще Дорошевич говорил, – расточитель богатств, – театральный рецензент "Русского слова", Александр Койранский.

Старый москвич и старый журналист, В. Гиляровский, по прозвищу дядя Гиляй.

И за ними целая ватага молодых, начинающих, ревнующих, соревнующих, поэтов, литераторов, художников, актеров, а главным образом, присяжных поверенных и бесчисленных, надеющихся, неунывающих "помприсповов".

Декольтированные дамы, в мехах, в кружевах, в накидках, усердные посетительницы первых представлений балета, оперы, драмы, комедии, не пропускающие ни одного вернисажа, ни одного благотворительного базара, ни одного литературного события, от юбилея до похорон включительно.

Но им и сам бог велел принимать, чествовать приехавшего из Парижа, из города-светоча, из столицы мира – напомаженного, прилизанного, расчесанного на пробор, хлипкого, щуплого, неубедительного, но наверное гениального, ибо коронованного в Cafe des Lilas, принца поэтов, Поля Фора.

Толпа проплыла, прошла, проследовала.

Брюсов покинул дверной косяк, медленно вошёл в притихший зал, сел на председательское место, поднял колокольчик, звонить не стал,– и так поймут.

И глухим голосом, приятно картавя и, конечно, нараспев, как будто в сотый раз читал разинувшим рот ученикам:

Я раб, и был рабом покорным

Прекраснейшей из всех цариц...

представил Москве высокого гостя.

Гость улыбался, хотя ничего не понимал.

Потом и сам стал читать.

И тоже картавя, но по-иному, по-своему.

Москва аплодировала, приветствовала, одобряла, хотя не столько слушала стихи, сколько разглядывала напомаженный пробор, черные усики и пуговицы на жилете.

Потом, когда первая часть была кончена и был объявлен антракт, все сразу задвигали стульями и искренно обрадовались, кроме самого Брюсова, который хмурился и смотрел куда-то вдаль, поверх толпы, поверх декольтированных дам и братьев-писателей.

После антракта толпа в зале сильно поредела, зато огромное помещение кружковского ресторана наполнилось до отказа.

"Пир" Платона длился, как известно, недолго.

Ужин в особняке на Большой Дмитровке продолжался до самого утра.

Хлопали пробки, в большом почёте было красное вино Удельного Ведомства. Подавали на серебряных блюдах холодную осетрину под хреном; появился из игорной комнаты утомлённый Сумбатов, и стал вкусно и чинно закусывать.

О Принце поэтов и думать забыли, и только один Баженов на жеманный вопрос какой-то декольтированной московской Венеры, – как вам, Николай Николаевич, понравились стихи господина Фора? Правда, прелестно? – непринужденно ответил:

– Ну, что вам сказать, дорогая, божественная! Конечно, понравились. По этому поводу еще у Некрасова сказано:

А ситцы всё французские,

Собачьей кровью крашены...

Цитата имела большой успех, ибо метко определила не то что неуважение к знатному иностранцу, или неодобрение к попытке "сближения между Востоком и Западом", а то манерное, нарочитое и надуманное, что сквозило во всей этой холодной, отвлеченной и не доходившей до внутреннего слуха и глаза, постановке, автором которой был не столько бедный Поль Фор, сколько самоуверенный и недоступный Каменный Гость великолепнейший Валерий Брюсов.

***

Кружились дни, летели месяцы, проходили годы.

О влиянии литературы на жизнь писались статьи, читались рефераты, устраивались дискуссии.

"Хождение по мукам" Алексея Толстого еще только вынашивалось и созревало в каких-то лабиринтах души, в мозговых извилинах, входившего в известность автора.

Роман, в котором, как в кривом зеркале, отразится обречённая эпоха предвоенных лет, будет написан много позже, то в лихорадочных вспышках раздраженного вдохновения, то в с перерывами и вразвалку, между припадками мигреней, с ментоловыми компрессами вокруг знаменитой шевелюры, и отдохновительными антрактами на берегу океана, в Sables d'Olonne, где еще не ведая и не предвидя грядущей придворной славы и зернистой икры, ненасытное воображение питалось лишь скудными образами первой эмиграции, а неуёмный кишечник – общедоступными лангустами под холодным майонезом.

А эпоха, которой будет посвящена первая часть романа, развертывалась вовсю, – в великой путанице балов, театров, симфонических концертов и всего острее – в отравном и ядовитом и нездоровом дыхании литературных мод, изысков, помешательств и увлечений.

Десятилетия спустя, за редкими, малыми, счастливыми исключениями, ничто не выдержит напора времени, беспощадного суда отрезвевшего поколения, неизбежной переоценки ценностей, и просто здравого смысла.

Кого соблазнят, увлекут, уведут за собой в волшебный бор, на зеленый луг, в блаженную страну за далью непогоды, – все эти Навьи Чары и Чавьи Нары, первозданные Лиллит, шуты, которых звали Экко, герцоги Лоренцо и из пальца высосанные Франчески, вся эта сологубовщина и андреевщина, увенчанная "Чертовой куклой" Зинаиды Гиппиус, и задрапированной в плащ неизвестной фигурой, которая годы подряд стояла на пороге и называлась – Некто в сером?!

Кто будет прогуливать козу в лесную поросль для сладкого греха?

Капризно требовать, настаивать, твердить:

О, закрой свои бледные ноги...

Увлекаться Сергеевым-Ценским, спокойно уверявшим, что "у нее было лицо, как улица"?

Кто помнит рассказы Чулкова, стихи Балтрушайтиса, поэмы Маринетти в переводе Давида Бурлюка?

А ведь все это были только цветочки, ягодки были впереди.

В Политехническом Музее изо дня в день судили то "Катерину Ивановну" то "Анфису".

О "Василии Фивейском" спорили до хрипоты.

В мраморном дворце Рябушинского, который назывался "Черный лебедь", только и всего! – выпито было море шампанского по случаю выхода в свет первого номера "Золотого руна".

А в Руне врали вруны всего света, как чётко выразился Влас Дорошевич.

Арцыбашевского "Санина" уже давно переболели, на очереди был новый роман "У последней черты".

А за чертой двойным взводом стояли доценты, референты, критики, докладчики, дискуссия в полном ходу, слово принадлежит профессору Арабажину, а Арабажин и в ус не дует, разъезжает из города в город, из Петербурга в Москву, из Москвы в Харьков, из Харькова в Курск, и всё разрешает проблемы пола по Вейнингеру, по Фрейду, по последним произведениям Михаила Петровича Арцыбашева.

Тут и "Бездна" Андреева, и "Слаще яда" Федора Сологуба, и "Двадцать шесть и одна" Максима Горького, вали всё в кучу, там видно будет! А публика валом валит, друг другу в затылок дышит, смакует, переживает. – Да здравствует свободный человек на свободной земле!..

Не успели отдышаться, является Иван Рукавишников прямо с Волги.

Роман называется "Проклятый род".

Опять тех же щей, да пожиже лей.

Услада, сумасшествие, радость обреченности, предназначение, мойра, фатум, судьба.

Самолюбование, самоуничижение, самосожжение, хованщина.

То было оскудение дворянское, теперь оскудение купеческое.

Все вымрут, все погибнут, и ты, и я, и весь Проклятый род, и все пятьдесят две губернии, до последней волости включительно!

И оттого так пьяно и весело, и должно быть пришлась по вкусу горькая услада, ибо опять дискуссии, опять захлёбываются.

Кругом одни упадочники, утонченники, и все нараспев декламируют, профанируют, цитируют, растлевают.

То Андрея Белого, то Зиновьеву-Аннибал, а пуще всего "Незнакомку" и стихи о Прекрасной Даме, в которых еще и намека нет на грядущее послесловие, на заключительный аккорд, на последнюю поэму, которая будет называться:

– "Двенадцать".

И напрасно в многоуважаемом Обществе любителей Российской словесности старики Градовский, Грузинский, Батюшков, Венгеров и Хирьяков с Гольцевым и Ашешовым, стараются спасти вечные ценности.

– Долой пожилую немощь, синедрион мудрецов, советы старейшин!

– Вывести из стойла Пегаса, застоявшегося коня, оседлать и вознестись на воздуси, к Бурлюкам, к бурлакам, к "Облаку в штанах", к Желтой кофте Маяковского, к тому, что не бывает, никогда не бывает!

А тут еще в суматохе-неразберихе в придачу, заблудившись между Христом и Антихристом, великий красногубый грешник с прозрачными глазами, прочитавший всю Публичную Библиотеку, и наизусть знающий и Четьи-Минеи и полное собрание сочинений Баркова, второй год подряд печатает свой исторический роман Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Роман называется "Александр I".

Всё, как полагается: ангелы, архангелы, юродивые, скопцы, масоны, мистики, гвардейские офицеры, Антихрист-Буонапарте, а в следующем томе восстание декабристов, первая революция.

Есть разгуляться где на воле!

С Господом Богом обращение либеральное и гибкости непревзойденной. По началу сказано:

– Несть власти, аще не от Бога.

И Бог Мережковского благословляет самодержавие.

Сто страниц печатного текста корявым пальцем отслюнить, а на сто первой, не дальше, Господь благословляет восстание, революцию, анархию, баррикады.

"И смущенные народы не знают, что начать – ложиться спать или вставать".

В Религиозно-философском обществе смущение.

Путаница в умах, в облаках, в святцах.

И так будет еще тридцать лет подряд.

Вплоть до целования руки Начальнику Государства, Пилсудскому.

Потом – Светлому дуче Бенито Муссолини.

И, наконец, гениальному фюреру, под самый занавес.

Соблазнитель малых сих, великий лжец и одаренный словоблуд, в одиночестве, в презрении, в забвении, дожив до глубокой опозоренной старости, умрёт в Париже, в самый канун освобождения.

***

Что же было еще? "В те баснословные годы"?

Читали Чирикова.

Тепло и без дискуссий принимали Бориса Зайцева.

Иван Шмелев написал своего "Человека из ресторана".

Приветствовали, умилялись.

Тоже не знали, чем эта писательская карьера кончится.

Потом узнали...

Струёй свежего воздуха потянуло от Бунинского "Суходола".

Появился "Хромой барин" Алексея Толстого.

Пользовался немалым успехом нарочито сентиментальный, чуть-чуть слащавый "Гранатовый браслет" Куприна.

Читали, перечитывали, учили наизусть стихи Анны Ахматовой.

Не мало спорили, переживали, обсуждали нашумевший роман В. Ропшина "То, чего не было".

На тему, становившуюся срочной, модной и неотложной:

– Революционное убийство и человеческая совесть.

В романе были захватывающего интереса, отлично написанные главы московское вооруженное восстание, экспроприация в Фонарном переулке, баррикады на Пресне.

От Ропшина – опять к Андрееву, к "Сашке Жигулеву", к буйству, к лихости прославленного комаринского мужичка.

Прозревать еще никто не прозрел, но суровую, нелицеприятную правду сказал об Андрееве, все тот же единственный, недавно покинувший мир, Лев Николаевич Толстой.

– Он пугает, а мне не страшно. И от всего, что он написал, останется один небольшой рассказ, называется "Ангелочек".

– На которого, – в обожании и в восторге, глядели во все глаза бедные прачкины дети.

А только беда была в том, что в прачечной стояла адова жара.

А ангелочек был из воска, и от жару и пару начал таять и таять.

И вот и вовсе исчез, растаял.

И дети до того убивались, до того горько плакали.

***

Восторг, успех, слава, поклонение, обожание, – все приходило и уходило, "за приливом – отлив, за отливом – прибой", как сказано было в стихах, скромно подписанных вынужденными инициалами – П. Я.

Из далёкой ссылки приходили и печатались то в "Русском богатстве", то в общедоступном и любовно сделанном миролюбовском "Журнале для всех", его стихи и переводы из Сюллю-Прюдома и Бодлэра.

Молодые люди брюсовской школы, декламировавшие нараспев, сразу наложили сектантский запрет и безапелляционно заявили, что поэт он никакой.

Спорить с ними никто не стал, но не было ни одной студенческой вечеринки, ни одного более или менее значительного эстрадного выступления, на которых стихи П. Я. не вызывали бы бури аплодисментов.

Благодарность поколения относилась не к чеканности и музыкальной форме, которых, может быть, и не хватало вдумчивому и искреннему автору, старому революционеру Якубовичу-Мельшину.

Но в том, что он писал, было столько не модной по тому времени честности, человечности и чистоты, что воспринималась эта редкая гамма не избалованным внешним слухом, а иным чутьём и иным, внутренним слухом еще не окончательно порабощённых сердец.

Мы пройдём. И другие пройдут, вместо нас,

С кровью чистой и свежей, в которой не раз

Благородная вспыхнет отвага.

Поколенья идут, как волна за волной,

За приливом отлив, за отливом прибой,

И в бессменном их беге – их благо.

Что и говорить, в "Золотом руне", в "Аполлоне", в "Весах", в альманахах "Шиповника", и в иных, бесконечных журналах и сборниках, отмеченных штампом крайнего модернизма и украшенных концовками Судейкина и Сапунова, печатали конечно не Якубовича-Мельшина, а Михаила Кузмина, Николая Гумилева, Максимилиана Волошина, Сергея Кречетова, Бориса Садовского, Мариэтту Шагинян, Анну Ахматову и даже таких давно и вероятно навсегда забытых молодых поэтов, как Яков Годин, Эдуард Багрицкий, Димитрий Цензор, Сергей Клычков, Семен Рубанович и иных, и прочих, имя им легион.

Ни в хрестоматию, ни в антологию они не вошли, а такого литературного департамента, в который можно было бы подать жалобу о несправедливом забвении, даже и в советской республике не придумали.

"Поколения идут, как волна за волной"...

Кто и когда будет перечитывать не то, что стихи Димитрия Цензора или прозу Сергеева-Ценского, а даже такое прилежное, солидное и многоуважаемое чистописание, проникнутое общественным духом и передовыми идеями, как статьи, фельетоны, брошюры и многотомные сочинения, подписанные почтенными именами Николая Рубакина, Горбунова-Посадова, Богучарского, Ашешова, Григория Петрова?

"Опавшие листья" В. В. Розанова или "История славянофильства" М. Гершензона, может быть, и уцелеют перед натиском разрушительных десятилетий, из коих складывается век.

И, кто его знает, потомки Бурцева или правнуки Алданова чему-то возможно научатся и что-то поймут и почерпнут из пожелтевших томов, помеченных в каталоге Императорской Публичной библиотеки.

Но в эпохе, о которой идет речь, многописавшей и многострочившей, уже так ли много было Гершензонов и Розановых?

***

Впрочем недаром сказано:

– Нет большей бессмыслицы, нежели плющ благоразумия на зелёных ветках молодости.

Мудрость Экклезиаста постигается на склоне дней. Переоценка ценностей приходит не сразу.

И как утверждали римляне:

– Поздно мелют мельницы богов.

В "Стойле Пегаса" и в "Десятой музе", в прокуренном до отказу ресторане "Риш" на Петровке, всюду, где собирались молодые таланты и начинающие бездарности, козырные двойки и всякая проходящая масть,– никакой мизантропии, само собой разумеется, и в помине не было, ни о каких переоценках и речи быть не могло.

В каждом мгновении была вечность.

Горациев нерукотворный памятник воздвигался прижизненно.

Бессмертие обеспечивалось круговой порукой присутствующих.

За неожиданную рифму, за звонкое четверостишие, за любую удачную шутку полагались лавры, признание, диплом, запись в золотую книгу кружка, ресторана, кафе Кадэ Трамблэ, даже кондитерской Сиу на Кузнецком мосту.

Одним из таким закрытых собраний литературной богемы, где за стаканом вина и филипповской сайкой с изюмом, происходило посвящение рыцарей и калифов на час, был небольшой, но шумный кружок, собиравшийся в Дегтярном переулке, в подвальной квартирке Брониславы Матвеевны Рунт.

Родом из обрусевшей чешской семьи, она была сестрой Жанны Матвеевны, жены Валерия Брюсова.

Столь близкое родство с властителем дум уже само по себе окружало некоторым ореолом одарённую, на редкость остроумную, хотя и не отличавшуюся избыточной красотой хозяйку дома.

Невзирая, однако, на столь удачное, хотя и случайное преимущество, блистать отраженным блеском миниатюрная, хрупкая Бронислава Матвеевна, или, как фамильярно ее называли, Броничка, не желала, справедливо претендуя на несомненное личное очарование и собственный, а не заёмный блеск.

Надо сказать правду, что в этом самоутверждении личности Броничка бывала даже несколько беспощадна в отношении высокопоставленного деверя и чем злее было удачное словечко, пущенное по адресу Первого консула, или острее эпиграмма, тем преувеличеннее был ее восторг и откровеннее и естественнее веселый, взрывчатый смех, которым она на диво заливалась.

Бронислава Матвеевна писала милые, лёгкие, как дуновение, и без всякого "надрывчика" рассказы, новеллы и так называемые "Письма женщин", на которые был тогда большой и нелепый спрос.

Литературный почерк ее называли японским, вероятно потому, что в нём было больше скольжений и касаний, чем претензии на глубину, чернозём и суглинок.

Кроме того, она славилась в качестве отличной переводчицы, обнаруживая при этом большой природный вкус и недюжинную добросовестность.

Но так как одной добросовестностью жив не будешь, то не для души, а для денег, она, скрепя сердце, еще редактировала пустопорожний еженедельник "Женское дело", официальным редактором которого состоял Ив. Ив. Попов, сверкавший глазами, очками и, вероятно, какими-то неощутимыми, но несомненными добродетелями.

Издательницей журнала тоже официально значилась "мамаша Крашенинникова", а за спиной ее стоял мамашин сын, великолепный, выхоленный присяжный поверенный Петр Иванович, адвокатурой не занимавшийся, и развивавший большую динамику в настоящем издательском подворье на Большой Дмитровке.

Календари, справочники, газеты-копейки, – главное быстро стряпать и с рук сбывать.

В квартире у Бронички всё было мило, уютно, налажено.

Никакого художественного беспорядка, ни чёток, ни кастаньет, ни одной репродукции Баллестриери на стенах, ни Льва Толстого босиком, ни Шаляпина с Горьким в ботфортах, ни засушенных цветов над фотографиями молодых людей в усиках.

– Если я всех своих кавалеров на стенку вешала, да еще засушенными цветочками их убирала, то у меня уже давно был бы целый гербариум. А уж сколько моли развелось бы, можете себе представить! – с обезоруживающей откровенностью заявляла хозяйка дома.

По Вторникам или Средам, а, может быть, это были Четверги, – за дальностью лет не упомнишь – во всяком случае поздно вечером начинался съезд, хотя все приходили пешком и расстоянием не стеснялись.

Непременным завсегдатаем был знаменитый московский адвокат Михаил Львович Мандельштам, седой, грузный, представительный, губастый, с какой-то не то кистой, затвердевшей от времени, не то шишкой на пухлой щеке.

С этого и начиналось.

– А у Алжирского бея под самым носом шишка выросла!..

Приветствие было освящено обычаем, в ответ на что следовала неизменная реплика:

– Вот и неправда! Не под носом, а куда правее!

После чего знаменитый адвокат смачно целовал ручки дамам и усаживался на диван.

По одну сторону Анакреона – так его не без ехидства, оправдывавшегося мужской биографией, прозвала хозяйка дома, – усаживалась томная и бледная Анна Мар, только что выпустившая свой новый роман под обещающим названием "Тебе Единому согрешила".

По другую сторону, – могий вместити, да вместит, – "дыша духами и туманами", загадочно опускалась на тихим звенением откликавшиеся пружины молодая беллетристка Нина Заречная.

Колокольчик в прихожей не умолкал.

В длиннополом студенческом мундире, с черной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с желтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочито равнодушным взглядом умных тёмных глаз, прямой, неправдоподобно-худой, входил талантливый, только что начинавший пользоваться известностью Владислав Фелицианович Ходасевич.

Неизвестно почему, но всем как-то становилось не по себе.

– Муравьиный спирт, – говорил про него Бунин, – к чему ни прикоснется, всё выедает.

Даже Владимир Маяковский, увидя Ходасевича, слегка прищуривал свои озорные и в то же время грустные глаза.

Веселая, блестящая, умница из умниц, – кого угодно за пояс заткнёт, – с шумом, с хохотом, в сопровождении дежурного "охраняющего входы" и, несмотря на ранний час, уже нетрезвого Володи Курносова, маленького журналиста типа проходящей масти, появлялась на пороге Е. В. Выставкина.

Разговор сейчас же завязывался, не разговор, а поединок между Екатериной Владимировной и Мандельштамом.

Да иначе и быть не могло.

Только на днях напечатана была в столичных газетах статья московского Златоуста, – кстати сказать Златоуст изрядно шепелявил, – коллективном помешательстве на женском равноправии, и ответная статья Ек. Выставкиной, в которой Мандельштаму здорово доставалось на орехи.

Адвокат отбивался, защитница равноправия нападала, парировала каждый удар, сыпала сарказмами, парадоксами, афоризмами, высмеивала, уничтожала, не давала опомниться, и всё под дружный и явно одобрительный смех аудитории, и уже не обращая ни малейшего внимания ни на смуглого чертовски вежливого Семёна Рубановича, застывшего в дверях, чтобы не мешать, ни на художника Георгия Якулова, чудесно улыбавшегося одними своими тёмными восточными глазами; ни на самого Вадима Шершеневича, вождя и возглавителя московских имажинистов, со ртом до ушей, каплоухого и напудренного.

А когда появилась Маша Каллаш в крахмальных манжетах, в крахмальных воротничках, в строгом жакете мужского покроя, с белой гвоздикой в петличке, с красивым вызывающим лицом, – пепельного цвета волосы барашком взбиты, – ну тут от Златоуста, хотя он и хохотал вовсю, и тряс животом, – одно только воспоминание и оставалось.