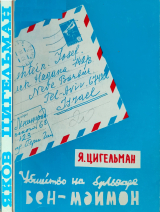

Текст книги "Похороны Мойше Дорфера. Убийство на бульваре Бен-Маймон или письма из розовой папки"

Автор книги: Яков Цигельман

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)

– Куда добрее! Не помочь тонущему! – сказал Хаим.

– Если тонет Гальперин, не помочь ему – доброе дело! – сказал Макор, но Рагинский вычеркнул эту фразу, решив при надобности использовать ее по другому поводу. Он сказал;

– Поменяйтесь-ка местами, господа!

Слегка побледнев, они поменялись местами; Гриша пересел на место Макора, Хаим – на место Гриши, Макор на место Хаима. Пересев, они посидели, напряженно передыхая, и разом вздохнули.

– Прекрасно, – сказал Рагинский и разлил по четвертой рюмке, – А теперь поговорим.

– Вроде бы мясо передержано. Мне вот попался кусок совсем сухой. А как у вас? – лениво произнес Хаим, желая переменить разговор.

– Гальперин вреден, как вредна мышь, разносящая заразу. Я не стану спасать тонущую мышь, – сказал Гриша, испуганно оглянулся и опустил голову.

– За что ты его так ненавидишь? – с улыбкой спросил Макор.

Рагинский сощурился, подумал, хотел было вычеркнуть всю страницу и медленно сказал:

– А ну-ка, пересядьте еще раз.

Они пересели – Макор на место Гриши, Хаим на место Макора, Гриша на место Хаима – и опять разом вздохнули.

– Люди ведь разные, – сказал Хаим, – бывают полезные и бесполезные. Ну бесполезен ты обществу и живи, как хочешь. И в бесполезном существовании есть польза. Как знать? – он помолчал и сказал: – Послушайте, Рагинский, мне челюсти сводит, плечи болят… Зачем вы это затеяли, Рагинский?

– Мне казалось, что, поменявшись местами, вы станете говорить правду, изобличающую того человека, на чье место вы сели… Разве не получается?

– Не получилось, – сказал Хаим.

Макор взял свою тарелку, стоявшую перед Хаимом, доел мясо, поставил тарелку в раковину, вымыл губы и руки. Они перешли в комнату.

– Сломали вы застолье, Рагинский, – сказал Гриша. – А ведь так славно сидели!

– Я хорошо его знал, – сказал Макор, расхаживая по комнате. – Мы вроде дружили с ним: ему необходимы были слушатели. И он шлялся ко мне и говорил: о философии и литературе, о балете и карточных фокусах, об индуизме и театральном гриме, о мебели времен какого-нибудь Луи и о свадебном обряде на островах Фиджи, о неграх, о Париже, о Политбюро, о блатном мире, о магнетизме, о чем хотите. Он ничего больше в жизни не делал, а только читал, а потом говорил о прочитанном. Но в центре всего всегда – его начитанная личность, и эта начитанная личность тосковала о России, где все, что он говорил по-русски, воспринималось говорящими по-русски и было им интересно. И ради того, чтобы создать здесь подходящую атмосферу для своей болтовни, он подбивал организовывать «русские выпивки»; с водкой, жирной жратвой, пением советских песен, чириканьем на советском жаргоне и пьяными слезами в конце… А это мешает нам жить здесь по-человечески, принять нашу Страну, ее образ жизни, еврейский образ жизни – и жить, как подобает евреям. Тащит нас обратно в галут, в галут духовный, разъедает наши души, отравляет все вокруг. Мы вспоминаем «то, хорошее, что было», и вздыхаем по «той части самого себя, что осталась там», мы болтаем про то, что «наша нынешняя жизнь есть продолжение той»… Да, наша нынешняя жизнь есть продолжение той! Но мы вернулись – и наша настоящая жизнь только начинается. Наша жизнь свободных евреев на нашей земле.

Макор замолчал и, махнув рукой, снова зашагал по комнате. Гриша подумал, что Цви во многом прав. «Вот Алик, например, – хотел сказать он, – тоже заставляет других выкручиваться за себя!» Алик представился Грише неумным и неопрятным. Хаим сказал:

– Вы знаете, Рагинский… Женя… Он ведь уклонялся…

– Вот-вот, – перебил его Макор, – эти шуточки, каламбурчики, цитатки из классиков! Он выдумывал эти цитатки… – Хаим засмеялся. – Ну, если не выдумывал, так от книжек не умнеют. Умнеют от переработки прочитанного.

– От переработки? – спросил Хаим и опять засмеялся. Макор сказал:

– Не придирайся к словам!

– Ладно, ладно… – сказал Рагинский.

– Я спрашивал его, почему он ничего не делает, валяется на диване, читает всякую эмигрантскую чепуху, не учит толком иврит, почему тратит время на пустые разговоры, шляется бездумно по городу, а не ищет работу, не ищет своего места в Стране. Он уклонялся от разговоров. Или говорил что-нибудь вроде «мы – еврейские интеллигенты русского происхождения нигде не нужны, мы не нужны Израилю, мы – вечные жиды, зачем мне учить иврит, если я читаю и говорю по-английски, английский – язык колонизаторов, а иврит – язык туземцев». И любимое свое присловье – «мы неудачники»… Понимаете, он не виноват, что бездельничает, что разговорами развращает окружающих, что пьет и жрет, ностальгируя, что стонет по русским березкам и русскому мату – виноваты в этом поколения русских евреев, потому что они знали русскую литературу и любили русский язык. Причина распущенности не в нем, а где-то во времени. И каков подонок! – лжив и гадок не он, а мы… «Мы – русские интеллигенты еврейского происхождения, мы, вспоенные на гнилом воздухе советской жизни, нас искалечил тоталитарный строй». Короче говоря, он велик и в своем падении, ибо падение его отражает важные процессы современного бытия…

– По-моему, ты преувеличиваешь в своем сионистском задоре, – проговорил Гриша, стараясь, чтобы это не прозвучало обидно для Макора.

– Не перебивай, – отмахнулся Макор. – Что за отвратительная русская привычка – не дослушать до конца!… Он всегда говорил «мы». «Мы – интеллигенты, мы – неудачники». Или еще «мы соль земли, нас гонят и преследуют, мы – гонимые, они – гонители» …Он, а не мы! Он один! Это обычные штучки тех, кто ищет в жизни такое место, где можно было бы выглядеть страдальцами, мучениками. И вокруг все опускают глаза и ахают, сочувствуя и сострадая. Еще бы, интеллигентный человек, такой воспитанный и говорит на языках. И вот попал в Израиль, а ничего у него не получилось. Все, мол, мы так, везде нам плохо, такая наша судьба, для нас везде чужбина, отечество нам – Царское село!

– Женя любил книги, как людей не любил, – сказал Хаим, покусывая спичку. – Некоторые книги он охотно давал читать и не возражал, если книга шла дальше, по рукам. А любимые давал читать неохотно, запрещал передавать их для чтения кому-нибудь. «Это, будто я поговорил с тобой по секрету, – объяснял он. – Доверился тебе, а ты пошел бы и разболтал». Я его спросил: «Ты ревнуешь?» Он пожал плечами: «Ревную, конечно»… А куда девались его книги, вы не знаете, Рагинский?

– Лучшие он раздал друзьям, еще в России. Те, что были здесь, продали, наверно. Мне отдали его письма, вернее, письма к нему… Вы знали его женщин? Была у него здесь женщина?

– Нам неизвестны такие подробности, – сказал Хаим, и Рагинский торопливо поставил точку.

Глава о чеховской дорожке, о выеденном яйце и об отношении к острой ситуации

Как-то все непросто выходило. Брести по чеховской дорожке было скучно. Название повести, безусловно, обязывало. Но у Чехова дуэль как бы не произошла; наметились одни только горькие раздумья в ночь перед дуэлью, секунданты и отсчитанное число шагов. Было очень заманчиво дуэль осуществить таким, например, образом, что случайно срывается палец на курок – бац! – и пуля-дура находит одного из дуэлянтов, который (и это установлено!) не имеет социально-политической опоры в будущем и потому обязан умереть, чтобы не маяться больше и не маять читателя своей маятой.

Чехов изящно вывел своих героев из-под выстрелов, а значит, Рагинский должен был сделать это не хуже: ему жалко было Алика Гальперина, который в этот самый момент сошел возле полицейского участка с автобуса № 25 и, слегка сгибаясь под тяжестью сумки с фруктами, овощами и молочными продуктами, поднимался по желтой улице в гору, испепеляемый солнцем, добравшимся до зенита. Жалел Рагинский Алика Гальперина, ах, как жалел!

И вправду, следует ли убивать своих героев, как это делал Мартен-сочинитель романов, или благороднее и че-ло-ве-ко-лю-би-ве-е оставить их доживать срок, положенный им судьбой поколения и образом жизни? Выпотрошив предварительно из них души, распяв и расчленив эти души на части, как проделывал великий русский писатель и гуманист? Как знать…

Позже станет ясно, что дуэль как таковая состояться не может, хотя бы потому, что никто толком не помнит дуэльных правил и нет вокруг никого, кто мог бы уверенно сказать про ситуацию, что она требует дуэльной концовки. Станут говорить разное: вроде того, что, мол, не обращай внимания, не унижайся, не связывайся с ним. Скажут: он совсем, может, и не хотел тебя обидеть, просто у него характер вспыльчивый; да и что он тебе такого сказал (или сделал), ты его не понял. И заставят согласиться, что дело выеденного яйца не стоит, настолько оно неясное и расплывчатое по краям.

От неясности и расплывчатости вся беда. Никогда не знаешь, как поступить; Рагинский, например, в своей повседневной жизни, то есть когда не тащил на священный алтарь упрямо упиравшуюся жертву, жил по правилам, усвоенным в детстве от мамы, в отроческие годы – от школьных учителей, а позже старался не выходить из рамок кодекса, состоявшего из установлений дзен-буддизма, французских моралистов семнадцатого века, русских романистов девятнадцатого века; заклинаний Бхагаватгиты, заученных в разговорах с приятелями; сентенций Экклесиаста, суждений Заратустры, размышлений Мимеогиста, приправленных, несомненно, экзистенциализмом с вкраплениями марксистско-ленинского учения вперемешку с правилами уличного движения. И не то чтобы все эти установления, догматы и поучения противоречили одно другому; в конце концов, можно было найти непротиворечащие сходства между ними. Дело было в том, что герои Рагинского, взращенные на подобной моральной почве, не хотели жить по упомянутому кодексу, требуя особого, индивидуального подхода к себе и своего места в этой жизни, где все непонятным образом размывалось и плыло, форм и правил не признавая.

Рагинский не знал, как поступить. Ситуации складывались так, что решение не находилось ни в одном из прежде перечисленных догматов. Тогда оставалось, что называется, поступать не по велению разума, а по велению сердца. (Не все так поступают, кое-кто предпочитает уклониться.)

Прислушиваясь к велениям сердца, он выяснял, что часто и оно не знает, как повелеть. Тогда Рагинский решал (и здесь на первое место выходил разум) сделать так, чтобы было спокойнее и удобнее, употребляя при этом энергическое выражение, которое я не рискну произнести, опасаясь оскорблений со стороны блюстителей благонравия русского языка.

А ситуация по-прежнему оставалась существовать, занимая место во времени и пространстве и в пересудах ближайших знакомых, размываясь и расплываясь, пока не поглощалась временем насовсем. Но в пространстве она все же оставалась, особенно если бывала обидной и оскорбительной. Она напоминала о себе, вдруг как бы выныривая и взывая тем самым к отмщению. Но, появляясь вновь, она каждый раз все более и более походила на яйцо, выеденное неопрятным едоком; едок каждый раз становился все более неопрятным настолько, что казалось, будто он съедает содержимое яйца вместе со скорлупой. И так случалось до тех пор, пока ситуация не превращалась в нечто совершенно незначительное, бесформенное и незаметное; тогда она, издав странный звук, похожий на «пипс!», исчезала вовсе. Тем Рагинский и утешался.

Но поскольку такое отношение к острой ситуации не создает конфликта, а без конфликта нет сюжета, а без сюжета нет художественного литературного произведения, то Рагинский решил выяснить, как подобные ситуации разрешают его герои.

– Халоймес Веры Павловны! – сказал некий скептик, который, возможно, станет одним из героев повести. – Но пусть попробует, он – свободный человек в свободной стране.

– Это не даст ему никакого заработка, – говорю в этом месте я. Скептик улыбнется и пожмет плечами.

– Э-э… – скажу я, внимательно всматриваясь.

Глава об истерике, родимчике, неврастении, внезапных слезах и о сантиментах

Рагинский пропустил несколько унизительных глав, в которых Гальперин без успеха пытается найти гарантов, готовых поручиться, что, уехав в Европу на неопределенный срок, он, Гальперин, вернется богатым человеком, способным возвращать долги. Лира неудержимо падает, и даже если Алику повезет, то повезет не скоро. За это время нынешняя стоимость билета во Францию станет равна будущей стоимости плитки шоколада. И кто же в наши дни согласится поверить, что приятель вернет деньги, взятые в долг? Просто принято говорить, что, мол, верну.

И Рагинский обратился к главам XII и XIII известной повести, в которых происходят танцы, игры, выпивка и истерика. Выпивки, впрочем, не было, выпивка предполагалась. Марья Константиновна – дама положительная, она подала шоколад. А если сначала шоколад, а выпивка потом, то всегда случается истерика. В этих главах все удивительно благообразно, невзирая на истерику, потому что даже истерика там происходит как-то человечно и, я бы сказал, ласково.

Поговорим об обмороке, об истерике, родимчике, неврастении, внезапных слезах, о сентиментальности и сантиментах. Последние два слова я должен бы поставить в кавычки, как, впрочем, и несколько слов, предшествующих им. Право же, внезапные слезы, сентиментальность и сантименты, как я обнаружил, по эту сторону вновь обрели свое прежнее значение, но поскольку по ту сторону их употребляют в ином значении, то, вероятно, следовало бы их поставить в кавычки, ибо в известном произведении русского классика они на переходе к новому, закавыченному, значению, хотя и сохраняют еще элемент незакавыченности.

Я слышал о людях, которые, одолевая научное поприще, складывают по дороге свои жизни и, более того, предполагая длинную и утомительную дистанцию, сбрасывают в придорожную канаву лишний груз вроде привязанностей, дружбы, любви. Говорят, этот груз, олицетворенный в виде отца, матери, друзей и любимых женщин, так и валяется у дороги, пока путник (он же путешественник, бегун, беглец, ходок и исследователь новых дорог) пробирается складывать жизнь дальше. Среди вороха мешающего груза он оставляет и побочный продукт, состоящий из когда-то чистых, а теперь закавыченных чувств. Как бы стесняясь своей бесчувственности, он называет их иностранным словом «сентименты», или «сантименты», что еще презрительнее. Проявление же этих чувств он называет истерикой, родимчиком, неврастенией без кавычек.

Мы не станем осуждать этого путника, как не станем осуждать и других путешественников. Давайте не осудим никого!

Мы попробуем не столько осудить, сколько обсудить, высказать суждение. И хотя в этих словах также коренится слово «суд», учтем все же спасительно-смягчающее действие русских суффиксов и префиксов, которые играют корнем, как им угодно, спасая его и смягчая.

Об истерике же я упоминаю, чтобы намекнуть, что истерика, подобная той, которая у классика описана, у нас случится не может.

– Почему же?

– А вот потому.

А именно: у А. П. все люди не то чтобы только говорят друг другу «вы», и не то чтобы только при необходимости употребляют носовой платок – это и мы умеем. Они, знаете ли, говорят. Заметьте, от волнения они багровеют, иногда употребляют экспрессивные выражения, вроде «ах!», либо говорят очень быстро, либо говорят горячо и взволнованно; так и писали тогда: «с горячностию сказал он». Но, обратите внимание, они никогда не кричат. И гадости произносят жеманно, с миндальной улыбкой. Шепчут про тоску, разговаривают сами с собой либо молчат и молчат. На нашу мерку они – удивительно сдержанные люди. А если сдерживаться, не кричать до визга, не выпить водки в минуту душевного волнения, не расслабиться – тут истерика и случится; со слезами, с икотой, с дрожью, с хохотом, называемым истерическим.

Утверждают, что не сдержать свои чувства – это и корова умеет, и собака. И даже птичка чирикает, не сдержав своих чувств прекрасным летним утром. Каково бы было, спросим, если б птицы молчали, коровы не мычали, собаки не лаяли? Было бы удивительно тихо. И очень спокойно. Природа молчит – очень замечательно! Значит, жди бури. Вот о том-то и речь, что люди мы природные, дети мы природы. Это ли не хорошо? И очень полезно для нервов и сердца.

Но есть и такие, кто считает, что больные люди живут лучше, чем здоровые. Особенно если болезнь серьезная. Больные больше уверены, что они умрут. И скоро умрут; по крайней мере, раньше здоровых. И вот они просто и понятно размышляют, например, так: «Нужно ли мне, рискуя потерять репутацию в собственных глазах, стараться угождать всем людям без изъятия, чтобы получить прибыльную работу? Вот получу я такую работу в результате истертых до дыр коленок и задубевшей в поклонах шеи – как же я умирать буду? Только и останется мне перед смертью чесать коленки и потирать шею. А ведь смерть, она скоро, очень скоро, раньше, чем у других! К тому времени дырки не зарастут, шея не распрямится и обиды не перестанут тяготить сердце. Так не лучше ли мне жить так, чтобы перед смертью не было мне ни стыдно, ни обидно, ни досадно за сегодняшний прожитый день?»

Спасительное рассуждение! Да если бы все так жили, все были бы не здоровые, а больные. И прогресс бы не двигался, а сошел бы на нет.

Не слишком ли это, чтобы природа молчала, а прогресс бы не двигался? Что же тогда будет с диалектикой, господа? Можно ли требовать, чтобы венец творения оставил диалектику в покое?!

Глава, снова рассуждающая о гарантиях

И все же, хотя Рагинский пропустил унизительные главы про то, как Гальперин хотел и пытался получить гарантии, хотя нас заставили поговорить про танцы, про игры, про истерики, про то и про се, для памяти нашей нужно хотя бы вкратце выяснить, получил ли Гальперин нужные гарантии.

Сразу скажу – не получил и не получит. Не получит он гарантий, мои милые, не для того он сюда приехал, чтобы гарантированно отсюда уехать. Ему здесь жить неохота, тягостно, невозможно, а жить ему здесь до смерти. Так уж получается, и ничего не поделаешь, что гальперины приезжают сюда навсегда.

Может, позднее, через несколько лет, когда в мыслях его только и останется всхлип «хотел, мол… да уж… эх!» – тогда он и поедет в Европу погулять среди вязов, вдоль извилистых, тихих речушек, по плоским улицам в тумане и дожде. А погуляв там с месяц (или на сколько денег хватит), повстречавшись с друзьями-приятелями, которым в первые три часа приятно будет с ним поговорить и вспомнить, подумает он с удовольствием, что скоро вернется домой. Домой! Вернется домой! И вздрогнет: ведь ах как хотелось в Европу, всю жизнь мечтал. И удивится он сам себе, что с волнующей радостью и великим облегчением заторопится обратно, в удачно снятую к тому времени квартирку в стареньком особнячке на Эфиопской улице, напротив дома под липой, где по вечерам горит романтический желтый фонарь. Как это случается и почему это происходит – мы не знаем, но так вот оно и есть.

Глава о Наде Розенблюм

Наде Розенблюм окружающие люди были обязаны. Не то чтобы человеческое общество числило Надю одной из тридцати шести праведников. И пенициллин открыла не она. Но не в том дело: Надя существовала рядом с людьми, и за это люди были ей благодарны. Функцией Нади была функция объяснять про жизнь. Как относиться к приятелю, как почитать родителей, когда полагается и как спать с мужем, нужно ли иметь детей, что принимать от головной боли, что нужно читать и что читать не нужно – про все это Надя могла дать полновесно исчерпывающий ответ, с полной формулировкой, как ее учили в средней школе, которую она закончила с золотой медалью. Чтобы совершить этот подвиг на уровне гороно, ей потребовалось много сил и усердия. Так много, что ей никогда больше не удалось себя напрячь, чтобы подвиг повторить и закрепить успех. Библиотечный институт она заканчивала из последних сил: малокровие, которым она всегда страдала, достигло своих пределов – она ходила на дрожащих ногах, иссиня-бледная и говорила тихим слабым голосом. Голос такой остался у нее на всю жизнь – слушая ее, люди не надеялись увидеться с ней еще раз, а увидевшись, благодарили судьбу за то, что Надя, несмотря ни на какие муки, все же существует. Совершив упомянутый подвиг, Надя поняла, что главное дело в этой жизни она исполнила, а людей и их поступки стала мерить по себе и своим подвигам. Выслушав несчастного, не учившегося в Библиотечном институте и окончившего школу кое-как, «безмедалиста», она ласково и снисходительно, склонив головку, улыбалась и объясняла: «Я бы на твоем месте» и так далее, потому что, пройдя через подготовку к экзаменам на аттестат зрелости и сквозь тернии выпускных экзаменов в институте, Надя познала страдания, которые научили ее жить и понимать в жизни все или почти все. Надя очень много читала: «Я воспитана на классической русской литературе», – говорила она, а, как известно, эта литература всегда была лучшей учительницей жизни. Так что, если Надя чувствовала, что ей недостает собственного опыта, она несколько напрягала память и вспоминала подходящий прецедент из русской классики. Она сохраняла преданность своим учителям, которые помогли ей подготовиться к экзаменам на золотую медаль, и говорила: «Всем лучшим во мне я обязана учителям нашей пятнадцатой школы». У нее собирались поговорить о русской литературе, пили чай из электрического самовара и ласково по-доброму называли Надю «ответственной за русскую литературу». Наперекор влажной тель-авивской жаре, раз в неделю Надя обязательно забиралась с ногами на диван и, укрывшись шалью, читала у электрического камина «Героя нашего времени» и обсуждала с мужем Сашей все новые и новые открывавшиеся ей достоинства этого романа. Заметим, что «Образ Печорина» был темой ее лучшего сочинения, отмеченного грамотой на общегородской олимпиаде.

Глава о жаре, о купанье, о случайных знакомствах

Рагинский сложил разъеденные обильным и едким потом главы в пластиковый мешочек, окунувшись предварительно в ванну, попытался последить дальше, – как же совмещаются чеховские герои с нашими соотечественниками из общей языковой среды? Жарко ему до остервенения, и поскольку очень кстати подвернулась глава про купание, то он и стал о купании размышлять.

«Чеховские герои после сытного обеда отправлялись в сад пить чай под тенью бледных кленов, груш и каштана, – думал Рагинский, – а наши современники и соотечественники, люди молодые и динамичные, отправились после обеда купаться. Куда? Ситуация достаточно непростая, потому что купаться можно и в бассейне, и в море. Ехать к Мертвому морю на вечер глядя – неразумно: остановит патруль и по-братски посоветует не ездить туда в такую пору – мало ли что… избави Бог! До Средиземного моря час езды, а бензин нынче кусается. Остается бассейн».

Их много есть у нас, прикидывал Рагинский, но не в каждый поедешь. В «Дипломате» дорого, в университете бассейн крытый, в Катамоне – не совсем опрятный. Можно в Иерусалимский лес, но там, кажется, рано закрывают… Приятели поехали в Шореш, там всего понемножку: не так дорого, не так грязно, и расположен Шореш в сухом и пахучем горном лесу.

Чуть раньше купаться отправилась Вера.

«Нет-с, не встретятся сейчас с Верой Хаим, Гриша и Цви, – твердо решил Рагинский, – между ними не произойдет какой-нибудь такой разговор, не случится событие, которое подтолкнет сюжет и изобличит нравы. Я не так нахален, как мои предшественники, которые сводили своих героев у источника, „на водах“, или на рауте у князя Н., или в игорном доме, а потом, лживо улыбаясь, разводили руками: „Как же это случилось, что они встретились? Не понимаю… Что ж поделаешь, мы, писатели, зависим от наших героев. Помните, Татьяна отколола штуку и вышла замуж…“ и так далее. Не будет этого!»

Они, может, не встретятся никогда или встретятся случайно, через два года, потому что, хотя нас, читающих с удовольствием тексты, написанные кириллицей, не так уж много в Израиле, но встречаемся мы редко, нам и без встреч хорошо – была бы подходящая зарплата да автомобиль, счет в банке Дисконт и маленькая толика на поездку в Европу. Ехать же из Хулона в Хайфу или из Неве-Якова в Кирьят-Йовель – бензина жалко, а на автобусе долго. А может, я ошибаюсь, и они встретятся раньше, чем через два года, на «русских» сеансах в «Бейт-Агрон»? Сомнительно… Вера смотрит «русское» кино в Хулоне, а «Бейт-Агрон» – это в Иерусалиме. И уровни их общения разные. Алик Гальперин, например, как гуманитарий и бывший ленинградец, принадлежит к «верхней» элите, к каковой же принадлежит и Хаим, опять-таки в силу своей гуманитарной странности. Макор и Гриша – «средняя» элита. А Вера только работает экономистом в фирме «Элит». Это уже совсем другая элита. На пляже возле бульвара Бен-Гурион Вера съест большую пиццу с грибами, вздохнув, искупается под луной и грустно поедет домой в блестящем желтыми боками «ситроене». А может, у нее «альфа-ромео»? Я не разбираюсь в марках машин. По мне – чтоб везла и чтоб удобно сидеть.

Рассудим: что мы можем иметь с этих трех мыслителей? Еще один разговор о судьбах еврейства? В бассейне, в сухом прокаленном лесу на иерусалимских горах?! Эти разговоры полезно вести на ленинградских набережных, в арбатских переулках, в киевских… где ведут эти разговоры киевляне? У нас, в Израиле, об этом толкуют на заседаниях Еврейского Агентства, в объединениях выходцев разного происхождения и на голодовках в защиту. В конце концов, их ведут телеграфисты, земские врачи, издатели, писатели и журналисты, три сестры с дядей Ваней, если уж обратиться к чеховской образной системе. Мы обождем. Была бы ложка да водки плошка.

«Давайте-ка поедем к Средиземненькому за девочкой Верой, – игриво подумал Рагинский, – мордашка славная, ноги довольно длинные, и все на месте. Опять же машина. Авось, схватим обратный тремп. Едем с Верой!»

Отличаясь многим от Надежды Федоровны и даже не подозревая о ее существовании, Вера поехала купаться без кухарки. У нее и не было кухарки. Правда, с ней просилась горничная Геня, служившая в отеле «Утехи».

В России Геня жила в большом, «почти столичном» городе. Она выучилась замечательно трещать про переселение душ, удаление угрей, воспитание детей, разведение ужей, про моды в старые годы, про комплекс и секс и про то, как правильно расставлять участников игры в «бутылочку». Существование горничных «Интуриста» и стюардесс «Аэрофлота» всегда казалось ей таинственным, и выглядели они красиво. Справедливо полагая, что все красивое – морально, а все моральное не обязательно может быть красивым, Геня постаралась быть красивой. По-английски она произносила «пипуль» не хуже, чем Садат, и это позволило ей окончить курсы гостиничных работников в Рамат-Гане. Получив диплом горничной, Геня поняла, что жизнь наконец-то стала складываться и что способный человек при упорном желании может найти возможности для самовыражения. Исполняя обязанности, Геня щебетала про метампсихоз, косметику, педагогику и пресмыкающихся, очаровывая клиентов культурным обхождением.

Но сегодня Вере не хотелось слушать ни про ужей, ни про моды, и она не взяла с собой Геню. Одна спустилась Вера к машине, села, включила мотор и поехала к морю. Подожди, девочка, эй! А купальник? А простыни? А губка? Забыла?

Нет, не забыла. Под задним сиденьем («чехлы для автомобильных сидений из диолена. С полной гарантией. Стойкая краска») устроен в машине шкаф-сундук, а в нем – небольшой набор платьев, белья, косметики. Там же и купальник. Впрочем, Вера собиралась найти местечко, где можно было бы купаться без купальника. Ой, гляди, касатка, больно ты рисковая для нашего климата!

А она так о себе и думает: я, мол, рисковая девочка, захотела вот и поехала, а захочу и не поеду, и вернусь, и буду весь вечер читать под зеленой лампой. Или еще куда-нибудь пойду. «Куда-нибудь пойду» звучит у нее довольно неопределенно. Потому что – ну пойдет, ну посидит, ну почитает под зеленой лампой, ну, может, поболтает по телефону с кем-нибудь… А с кем? С теми, к кому, может, и пойдет – а может, и нет. Они все живут попарно или, по крайней мере, не одни. И потому ей сладко думать про себя: вот я – красивая женщина (не так, чтобы очень, но ничего), в элегантном автомобиле и в прекрасном платье от «Stok»a, могу себе позволить. Во всем свете есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина – и это я. Я умею одеться со вкусом и не постою за ценой ради красоты. Я всем нравлюсь, и все мужчины должны завидовать ему[2].

Слишком красивый и излишне игривый тон настораживает. Остановим же ее и спросим: кому это – ему? И будем неправы, потому что раз она говорит ему, значит,ему, и нечего лезть с дурацкими вопросами! Свинство какое!

Отойдите в сторонку и задумайтесь печально: как же может такое быть, что его нет? То есть он случается, но это же не он; а – они. Так. Иногда. Для здоровья и крепкого сна.

Поэтому Вера думала о нем: «Ласковый, добрый, немного несчастный, часто несдержанный, но очень светский и всем нравится. И чтобы обязательно говорил по-нашему». Она жалела, что оставила Сеньку в России, и чувствовала себя кругом виноватой перед ним. Сенька не был ни светским, ни особенно добрым и совсем не несчастным. Он играл в преф, пил водку, а выпив, целовался с бабами, громко смеялся, ездил в командировки, трепался с приятелями и имел золотые руки. Услышав про отъезд в Израиль, он выпятил губу, вытаращил глаза и спросил: «Зачем?» И Вера поняла, что нет никакого смысла объяснять ему про еврейское самосознание и положение евреев в галуте, поскольку галутом для Сеньки было то место, где он не сможет ездить в командировки, пить пиво с таранькой, забивать «козла» и записывать «пульку».

Вера чувствовала себя по-иному[3]. И уехала. А Сенька так ничего и не понял и думал, что все это из-за другого мужика. Так Сенька и остался на вокзале. С обиженной губой и немым вопросом в вытаращенных глазах.

Вспомнив про это, Вера свернула направо, чтобы не ехать на шумный бульвар Бен-Гурион. Вихляя по узким улочкам, вдоль которых стояли шпалеры автомобилей, от жары и толкотни залезших на тротуар, она выбралась к пустынному пляжу где-то между чем-то, огляделась, остановила машину, вылезла и, подойдя к обрыву, со всхлипом вдохнула йодисто-едкий влажный ветер.

«Мы можем и даже должны оставить Веру наедине с морем, – думал Рагинский, – тем более что по настырности и нахальству, свойственным литераторам и читателям, мы сюда еще вернемся. Кроме того, нам известно, что девочка собиралась купаться без купальника. Так что оставим ее пока».

Поглядим, что делается в Шореше, каково там, в этом гостинично-земледельческом кибуце. Потому что… Одну секунду! Я только взгляну… Что-то знакомое…

Постойте! Они же определенно ехали в Шореш! Как их сюда занесло? И почему именно сюда?