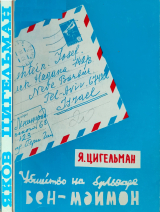

Текст книги "Похороны Мойше Дорфера. Убийство на бульваре Бен-Маймон или письма из розовой папки"

Автор книги: Яков Цигельман

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)

– Что пишут из Ленинграда?

– Да все то же, ничего нового, там ничего не случается. Они нас потихоньку забывают, как будто нас и не было.

Лева неплохо относился к Алику. Алик был занудой, но добрым парнем. С ним, считал Лева, можно поговорить и поспорить. Лева понимал, что Алик – человек без профессии, и глядел на него снисходительно, как и должен глядеть на беспомощного ребенка человек с хорошей инженерской профессией в руках. Он считал, что, не имея профессии, не следует много из себя воображать. А Алик воображал. Этого Лева не мог понять и простить Алику. Что с того, что Алик – гуманитарий! Гуманитарии всюду – люди без профессии. Нужно быть нерасчетливым дураком, чтобы идти учиться на гуманитарный факультет. А если уж оказался дураком, так знай свое место! Леву раздражало, что Алик, как Лева полагал, все время подчеркивает свое гуманитарное превосходство. Леве же хотелось покровительствовать Алику, давать ему дельные советы и чтобы Алик был благодарен за это. А во всем остальном Лева был хорошим товарищем, и приятельство с Аликом льстило ему.

– Знаешь, Алик, – сказал Лева, – женись, Алик, на хорошей еврейской бабе. С деньгами, с машиной, с виллой. Лучше всего на американке… Ты обязан жениться, Алик.

– Обязан?

– Да. Ты устроишь свою жизнь и не будешь раздражать окружающих своей неустроенностью.

– А я раздражаю?

– Раздражаешь. Еще как)

– Ну, хорошо, я подумаю… Спасибо тебе. Я пойду, пожалуй.

– Ты обиделся?

– Ну что ты!… Я пойду.

– Погоди, я провожу тебя.

Лева убрал виски в бар, поставил рюмки в раковину, вытер стол, и они вышли.

Лева хотел сказать Алику что-нибудь утешительное, но идея Аликовой женитьбы на богатой американке овладела им настолько, что он не мог придумать ничего более утешающего. Он чувствовал также, что идея показалась Алику чем-то обидной, и боялся заговорить об этом снова. Остановившись у подъезда дома, в котором жил Алик, он смог только сказать:

– Испорчены мы все верхним-то образованием, вот что я тебе скажу.

Вернувшись к себе. Лева хотел было продолжить письмо, но, взглянув на него, передумал. Побродил по квартире, потрогал деревянные безделушки на прикроватной тумбочке в спальне, вытер пыль со складного полированного обеденного стола и, усевшись в кресло, включил телевизор. Утром он рассказал Аликову историю жене, вернувшейся с дежурства. Муся подумала и зычно сказала:

– Это с бухты-барахты не решают… Будь любезен, приготовь мне кофе.

Глава о кооперативной квартире, английской мебели и предотъездных разговорах

Любовь Алика к Райке заключалась главным образом в том, что он своей жизни без Райки не представлял. Они были вместе много лет и, с тех пор как однажды ушли с вечеринки у Жоры Сергеева, не расставались. Алик тогда заканчивал университет, а Райка – последний класс. У Алика были нелады с родителями, и некоторое время он жил у Райки. Райкина мама протестовала, но Алик и Райка так вели себя на людях, что придраться было не к чему. Алик умел очаровывать родителей своих девочек: у него был такой милый вид интеллигентного еврейского мальчика из хорошей семьи! После университета Алик отправился в Петрозаводск учителем истории и в течение пяти месяцев каждую субботу приезжал в Ленинград, к Райке. Это было утомительно и неудобно. Они решили пожениться, хотя Райке, увлеченной математической лингвистикой, казалось, что замужество помешает ее занятиям. Она не хотела выходить замуж и потому, что бы па уверена: ее дружеские отношения с Аликом ничем не похожи на то, что она, Райка, называла любовью. Но Алику было кошмарно трудно и тошно в Петрозаводске, другой возможности вернуться в Ленинград у него не было, ему нужно было помочь, и Райка, поддавшись уговорам матери, обеспокоенной «по меньшей мере странной ситуацией», предложила Алику пожениться. Впрочем, они решили ни в коем случае не заводить детей.

Райка всегда была хорошим товарищем, она оказалась и хорошей женой. Сначала они поселились у Райкиной мамы, а потом, примерно через год, когда появилась возможность строить кооперативные квартиры, Райка ухитрилась обегать достаточное количество родственников, друзей и знакомых и раздобыть деньги для первого взноса. Помогли и Аликовы родители, и Райкина мама, так что через год с небольшим Алик и Райка оказались счастливыми обладателями двухкомнатной квартиры недалеко от центра. Квартира довольно скоро была красиво обставлена: Райка двинула в бой ряды своих знакомых, которые помогли ей достать не только холодильник, миксер и финскую плитку для кухни и ванной, но и старинную мебель, недорогую и красивую.

Хозяйственные заботы не утомляли Райку, а развлекали и веселили. Ей было в большое удовольствие приобретать красивые и удобные вещи, расставлять их в квартире, устраивать кабинет для Алика, раскладывать книжки по полкам старого красного дерева, покупать и развешивать яркие занавеси, разыскивать кресло с резьбой, которое должно было гармонично сочетаться с бледно-зеленым немецким ковром во всю комнату. Алик принимал в этих делах самое активное участие: ездил занимать очередь, ходил с Райкой по комиссионкам, обсуждал, где что поставить и что купить. Он изображал, конечно, некоторое безразличие и пренебрежение, но с большим наслаждением усаживался в удобное вертящееся кресло за письменный стол, сделанный под «чиппендейль».

Они вдруг стали вести светскую жизнь. Литературные, киношные и музыкальные знакомства росли и разбухали, как снежный ком весной. Все знали Райку, и она всех знала. Ни она, ни ее приятели не устраивали приемов, но у Райки в доме можно было всегда перекусить и выпить; в крайнем случае – чаю. На диванчике в комнате, которая называлась «кабинет Алика», часто ночевал кто-нибудь из иногородних знакомых: таллинский журналист или грузинский адвокат, музейщик из Владимира, знаменитый автор эстрадных реприз из Одессы, московский физик или поэт из неофициальных. Райка никогда не набивалась на знакомства: ее буйный темперамент подхватывал людей и втягивал их в Райкину жизнь.

Алик и Райка привыкли друг к другу в том качестве, в каком каждый был. И каждый жил сам по себе. У Алика была служба в музее автодорожного транспорта, попытки написать и защитить диссертацию, приятели по книжному толчку и «Сайгону», длинные разговоры в «Демкниге», разговоры и шляния по Васильевскому, по Неве, долгие сидения у Володьки с обсуждением Бхагаватгиты, мистицизма Джами и евреиновской теории театра; а у Райки – математическая лингвистика, филармония, театр, выставки, трепотня с подругами и забавные знакомства.

У них были и общие друзья и знакомые, но в будни каждый жил сам по себе и со своим. Они не мешали друг другу, а даже нуждались друг в друге. Алик был Райкой ухожен, он не выходил из дому без свежего носового платка, Райка старательно следила за свежестью и белизной его рубашки, бранила за мятые брюки, заставляла стричься вовремя и бриться каждое утро.

А Райке Алик нужен был, чтобы было о ком заботиться, на ком проявлять свою способность к домовитости, умению вести дом, а когда приходили приятели, им не было скучно с Аликом, его знали в городе, – да что говорить: Райка привыкла к Алику. «Хорошо, что мужик есть в доме, – говорила она и добавляла: – Может, он и дерьмо, но дерьмо свое».

Это случилось через три года после того, как Райка окончила университет. Несмотря на пятый пункт и женский пол, ее оставили в аспирантуре. Она была без пяти минут кандидатом, а Алик все еще ковырял свою диссертацию. На службе он сидел прочно, хотя и поговаривал, что лучше бы уйти в лифтеры или в кочегарку. Ему опостылело ходить на службу, отсиживать положенное время, но за это платили зарплату (и неплохую – музей был ведомственным), и приходилось терпеть.

И вдруг начался отъезд. Всеобщий отъезд, поголовный отъезд. Уезжали все, и всем хотелось уехать. Первые страхи перед ОВИРом прошли довольно быстро и достаточно безболезненно. ОВИР стал не страшен, а быть в рядах отъезжающих стало делом почетным, делом доблести и геройства. Уезжали или уже уехали многие приятели, а многие боролись за отъезд и ходили в героях. Толкаться в толпе по субботам у синагоги, плясать там на Симхас-Тойре стало таким же привычным делом, как выпивать на октябрьские и украшать елку под Новый год.

Для Алика Израиль и еврейство сделались тем идеалом, который он искал, к которому стал стремиться. И его привлекла экзотика предотъездной жизни: сходки, разговоры, очень теплые и дружеские отношения между отъезжающими – общественная жизнь вопреки советским порядкам. Он стал бывать на проводах, появились новые знакомства – не столько интересные, сколько таинственные. Райка ходила с ним и почти сразу стала всех знать, со всеми водиться, во всех делах участвовать (кроме, пожалуй, связанных с иностранцами) и… готовиться к отъезду. И Алик с нею.

Они прошли все что полагалось: увольнения, собрания, слезы родителей, устроили грандиозные проводы – и уехали.

Они вместе преодолели обычные невзгоды первых лет репатриантской жизни, но как-то так случилось, что главной из них двоих стала Райка. Она знала точно, что хочет жить в Иерусалиме, что хочет работать по своей специальности, и нашла такую работу в Иерусалимском университете. Она знала, где должен работать Алик и нашла для него переводческую работу; к сожалению, не пригодилось его историческое образование, но было полезно, что он разбирался в автомобилях и в автомобильных дорогах. Появились разнообразные знакомые, а поскольку евреев из Советского Союза было немного, ее знал, почитай что, весь «русский» Израиль.

Оба достаточно зарабатывали (Райка, правда, лучше), ездили по Стране, устраивали междусобойчики. Покупали книги, не уставая приходить в восторг от обилия разного русского чтения, от возможности читать по-английски то, что в России было не достать. Ходили в концерты, в Синематеку, в музеи, радуясь возможности видеть то, что в России увидеть невозможно никогда, потому что это невозможно увидеть в России.

Потом случилось то, что Алик, как ему теперь казалось, чувствовал и предугадывал. Райка ушла.

Глава об удачной абсорбции и о неудовлетворенности ею

Нелюбовь Райки к Алику проявилась в том, что ей надоело Аликово нытье. Он ныл и в России, но там это нытье имело смысл, было значительным и положительным. Там нытье возвышало, что-то отрицало, что-то обещало. Ноющий, недовольный был там нужным человеком, он ныл, потому что плохо: дайте ему другие условия, и он перестанет ныть, вы увидите, как он умен и деятелен, полон идеями и способен их осуществить. Ныть – было принятым хорошим тоном. Там нытье было прогрессивным фактором, здесь вдруг оказалось анахронизмом и общим местом.

Если это нытье слушать раз в месяц, думала Райка, оно и здесь приятно. Но каждый день, по двадцать четыре часа в сутки – с ума можно сойти. Она знала, что Алик – шляпа во всех практических делах, но по-настоящему увидела это здесь, потому что в их кругу там практичность не была достоинством. Здесь же быть практичным не считалось зазорным. А уж если ты непрактичен, думала Райка, так сиди и не ной. А Алик ныл.

Он ныл про хамсин, про грязь на улицах, про жару, про соленость Мертвого моря, про гористость пейзажа, он ныл про мисрадную бюрократию, про иврит. Его раздражал левантизм, бесила надменность «англосаксов», он кривился, глядя, как грузинские еврейки щеголяют по улицам в стеганых пеньюарах с нейлоновыми кружевами. К удивлению многих, он слова дурного не говорил о хасидах из Меа-Шеарим, Кфар-Хабада и Бней-Брака, даже защищал их от просвещенных европейцев из Советского Союза: он верил, что ортодоксальное еврейство сохраняет нас как народ-личность.

Алик ныл не только про объективные обстоятельства. Самым ужасным для Райки было то, что он ныл про собственную жизнь, которая ему не нравилась. Райка считала, что ситуация была самой подходящей, чтобы либо изменить ее, либо примириться с нею и жить спокойно.

Работа у Алика была такая, что он мог брать переводы домой и не ходить в фирму. Алик не любил рано выходить из дому. Дома он мог варить себе настоящий кофе и не пить бурду из «нес-кафе», которую делали в фирме. Он мог работать над переводом, а мог и писать что-нибудь свое, отложив перевод на завтра. А мог и просто мечтать, лежа на диване. Но к приходу Райки он всегда сидел за столом и старательно переводил. Райка догадывалась, что он притворяется работающим и занятым, ее злило это притворство и ложь. Ее злила напряженно-рабочая поза Алика. Злило, что он, притворяясь погруженным в работу, не сразу поворачивается в ее сторону, когда она входит в квартиру. Ее раздражала манера Алика, откидываясь в кресле, подпирать щеку вытянутыми пальцами. Она обижалась, что он изображает перед ней занятого деятельной умственной работой интеллигента, беспредельно свободного и немыслимо изящного мыслителя. Это, наконец, смешно, думала она, как будто он пришел на службу и волынит, тянет до звонка, притворяясь перед начальством, что работает.

Она вспоминала, как в России Алик развивал мысли о том, что необходимо уехать из этой страны, где пошлость засасывает, а там все станет на место и каждый сможет проявить себя таким, какой он есть на самом деле. Он так убедительно жестикулировал, что ему нельзя было не верить…

В Израиле Алик обнаружил, что здесь нет возможности проявиться и самым лучшим было бы уехать в Европу или в Америку. Он объяснял Райке:

– Я много и тяжело работаю, а зарабатываю столько, сколько в Америке постесняются предложить какому-нибудь вонючему пуэрториканцу. Конечно, не деньги главное, но, если гуманитарий зарабатывает мало, это оскорбительно. Это принципиальный вопрос общественных отношений.

– Поедешь или не поедешь ты в Америку, ты не изменишь установленные общественные отношения, – говорила Райка.

– Я изменю их в личном плане, и это станет моим участием в общей попытке изменить отношение к гуманитарному труду.

Райке тошно было отвечать ему, она вставала и говорила что-нибудь безразличное:

– Будешь обедать?

Алик кричал:

– Ты никогда не можешь выслушать меня до конца! Для меня ты слишком буржуазна!

В ответ Райка обычно смеялась, но однажды сказала:

– Что ж, давай разойдемся.

Алик в запале ответил было «давай!», но скоро опомнился. Они объяснились и решили пока не расходиться. Алик запомнил, что Райка в состоянии пойти на крайние меры, а Райка поняла, что когда-нибудь сможет поймать Алика на слове. Она устала от него, но бросить его не хотела, догадываясь, что без нее он погибнет. Но если он захочет сам, думала она, я воспользуюсь возможностью. Подходящих мужчин вокруг себя она не видела. Уж больно просты, думала она и знала, что то же чувствуют многие женщины, приехавшие из России, даже одинокие.

Алику же все больше и больше нравилось мечтать о том, как он сядет в самолет и через несколько часов окажется в Европе. Он знал про обилие журналов на русском языке, которые основали люди, знакомые ему по России лично либо о которых он много слышал; основная же часть его представлений связывалась им бессознательно с описаниями Европы в художественной литературе, с образом Англии и Франции, который создали в его воображении «Шербурские зонтики» и «Оливер». Отношения же между эмигрантами он видел примерно такими, какими представил эти отношения человеколюбивый и заботливый к своему покою Виктор Некрасов.

Однажды, бродя по Иерусалиму, он зашел во дворик доминиканской церкви, что возле могил царей Адиабены. Едва перешагнул он ворота дворика, как услышал необычайно красивую тишину. Шум восточного города исчез. По каменной дорожке, проложенной посередине зеленого ухоженного газона, он приблизился к церковным дверям и, подумав в нерешительности, вошел. Тишина внутри церкви шелестела голосами молящихся. Тихонько, чуть наклонившись, Алик подошел к резной дубовой скамье и сел. Его поразило ощущение знакомой, привычной и близкой обстановки. Он оглядывал трехнефный зал, колонны, узнавал давно и хорошо ему известные изображения христианских святых; французский язык проповедника напоминал о классической русской литературе. Он видел вокруг спокойные лица; они, конечно, отличались от русских лиц, но именно это отличие и привлекало: лица были непохожи на русские и чем-то похожи на лица его друзей, оставшихся в России.

Он долго сидел в церкви, а когда вышел в пестрый шум и гам арабской части Иерусалима, то вдруг остро и больно подумал, что ему очень хочется в Европу, что только там жизнь, под милым серым небом, так похожем на небо, под которым ему так постыло и наполненно жилось.

– Инфантильны мы! – сказал как-то Лева Голубовский. – Детскости в нас много!

Глава о мыльном пузыре

Мыльный пузырь возникает вдруг и лопается, если не ухватишь, с легким таким звуком «п», глухим и ехидным, «п» с мягким знаком, «пь», от чего остается острое чувство досады.

Зато ухватив, получаешь полное удовольствие: вибрирующая округлость пузыря, изгибаясь и дрожа, содрогаясь и вздыхая, принимает. на себя события, предметы и явления, ломает их, трясет, обгладывает, облизывает, гнет, ласкает и преображает. И я вздрагиваю, ужасаясь, видя, что мне предстоит описать простыми человеческими словами. Слова-то где взять для описания метаморфоз, происходящих со всем тем, что попадает в пузырь!

Там мольба и молитва, любовь и оргазм, ненависть и отвращение, дома и деревья, мухи и расколотый асфальт; книги и птицы, небо и горы, несчастные женщины, склоки, деньги, политические раздоры, благие порывы, вечерние тени, миндаль в цвету, французские вина, рыжие красотки, разбитые надежды, потухшие страсти, нищие, чиновники, горькая старость, лиственная сень, жгучие слезы, лживая красота, веселый ум, глупые овцы, печаль и грусть, сумеречное безмолвие; евреи, арабы, турки, монахи; гордость, обман, трусость, коварство, подлость, предательство. И где-то на самом дне мерещится убийство.

Не упомянуты еще корысть и злоба, зависть и покой, автомобили марки «ситроен-диана» и других марок, брачные объявления, строительные подрядчики, члены союза писателей, пишущих на разных языках, демонстрации «Черных пантер», мусорщиков и требующих мира сию минуту; пророки и судьи, нежность и ласка, отчаяние и мечты, сбывшиеся, чтобы не сбыться никогда; хасиды, иерусалимские переулки, Стена Плача, смутные воспоминания, тускнеющие лица старых друзей, желтеющие фотографии, забытые письма, вспыхивающие ассоциации, гаснущие сознания, пробужденные жизни, налаженные отношения, масличные рощи, полуденное море, фонари на бульварах. Описать можно немногое, горько сожалея, что в радужном преображении почти не различить пропадающих контуров того, что не описать, не запомнить, не удержать, не остановить. А все непонятным образом связано и отдельно существовать не может.

Глава о негритятах

И вот вам результат, двенадцать негритят.

Глава о запахе прелой листвы, о готической церкви, и о поисках гарантий

«Выхода нет, надо решиться и уехать, – думал Алик, наблюдая извилистое однообразие арабской деревни, расположенной по обе стороны шоссе, связывающего Иерусалим с новыми шикунами[1], посланными вперед, как форпосты или разведывательные отряды, которые, закрепившись, должны дожидаться подхода главных сил. – Жить здесь больше невозможно. Нет денег на билет. Нужно взять ссуду. Кто же подпишет гарантию? Там я заработаю и вышлю».

И Алик представил себе, как он приедет в Париж, зайдет в русские журналы, даст свои статьи, возьмет аванс, «много не дадут, но на первое время, перебиться, должны дать», потом найдет работу переводчика, ребята помогут, потом можно сделать докторат в Сорбонне; «– Где вы делали докторат? – В Сорбонне»; потом с сорбоннским докторатом поехать в Америку, а лучше всего не в Америку, а в какой-нибудь провинциальный город во Франции или в Англии, а можно и в Америку тоже – университетский городок, ухоженные кирпично-красные дома, чисто выметенные дорожки парка, вежливые студенты, вечером – клуб или кафе, потом, обернув шею шарфом и подняв воротник, тихо беседуя с коллегой о ритмике Эллиота, возвращаться домой под моросящим дождичком; фонари, тень готической церкви, милой и тихой, запах прелой листвы; «все же лучше где-нибудь в Европе, там все устоялось, патиной покрылось», листва, тень готической церкви, рюмка хорошего коньяку перед сном, трубка, полчаса чтения в постели, утром на лекции можно пойти попозже, «я не люблю рано выходить из дому, утром хорошо работается после душа и кофе», удобный кабинет, тихо, вместо уличного шума – шелест старого вяза, потом лекции, потом читать дома, библиотека великолепная, на нескольких языках, замечательно; тихий ласковый женский голос в телефонной трубке, длинные руки, нежные пальцы, приглушенный свет в гостиной, дождь все сильнее, а в доме тепло и тихо. «Конечно, все это будет не сразу, – подумал Алик, идя по улице Пророков, – но, если этого не будет никогда, жить невозможно».

Место, в которое направлялся Алик, замечательно было тем, что находилось в одной из тихих улочек, соединявших шумную улицу Яффо с такой же шумной улицей имени короля Жоржа Пятого. Дом состоял из многих галерей, непонятным образом соединенных между собою и оплетенных густым плющом, как будто для того, чтобы посетитель наверняка заблудился бы и запутался, если уж не в галереях и переходах, то в зарослях плюща. Летом в доме была приятная прохлада, и гостей угощали соками и холодной водой. Зимой же в комнатах стоял такой промозглый и влажный холод, что даже горячий чай и кофе не согревали. В этом доме прижилась строительная фирма. Заказов у нее было немного, поэтому здесь с удовольствием болтали, и владелец, веселый и трепливый архитектор из Киева, упорно оставался свободным предпринимателем. Алик любил сюда заходить.

Если бы Сема, владелец фирмы, и его ребята согласились подписать гарантию в банке, Алик был бы свободен. Конечно, придется солгать, думал Алик, сказать, что еду пристроить статьи, завязать связи, вернее, возобновить связи, повидаться с приятелями и повидать Европу. Да-да, повидать Европу. Поверят, должны поверить, какие могут быть разговоры о честном и нечестном, если нужно поскорее спасать свою жизнь, свою бессмертную душу. Честно – спасти мою неповторимую жизнь, а нечестность в денежных обязательствах – какая глупая неправда в самих этих словах! Разве деньги – это честное что-то? Разве честные, хорошие люди придумали все эти чеки, векселя, банки, гарантии, ссуды? Как все это мелко перед правдой человеческой жизни, которая хочет продолжаться и не хочет прозябать между супом и «плимутом»!

«Бежать, бежать!» – думал Алик, идя по причудливо пыльной Яффо. С этими мыслями он преодолел последние ступеньки и услышал оживленный голос Левы Голубовского. Он отбросил цепкий усик плюща, царапнувший его по щеке, и, напрягшись, сказал войдя веселым голосом:

– Счастливы ли вы, друзья мои?

– На свете, Алик, счастья нет, – поднял голову от кульмана Сема.

– Зато есть покой и воля, старик, – ответил Алик.

– Мужики, он собирается свалить в Америку! – сказал Мика Штейн, всплеснув пухлыми ручками. Лева Голубовский улыбнулся.

– Не в Америку, а в Европу, – ответил Алик.

– А не подписать ли тебе гарантию? – спросил Жора Лазаревич.

– Подписать, – сказал Алик. Архитекторы заржали.

– Ребята, почему всем нужен Родос, почему никто не хочет прыгать здесь?

– Почему же, прыгают и здесь, – сказал Сема. – Вот я же прыгаю. А почему? Потому что меня не тянет ставить рекорды. Я прыгаю в свою силу.

И на этом глава закончилась.

Глава о квартире в Рехавии, о трех приятелях и о вовремя поставленной точке

Гриша Хейфец, славный толстый парень из Одессы, живет очень удобно: в Рехавии, самом милом районе старого Нового города. Когда-то, когда лира была лирой, а земля стоила свою цену, построили здесь немецкие и польские евреи небольшие и удивительно уютные особнячки. Вставленные в зелень особнячки выглядят еще милее и уютнее. Приобрести сейчас квартиру в Рехавии затруднительно, да и снимать дорого, но зато приятно. Гриша снимает небольшую квартирку из двух комнат, платит много, но и наслаждается ею не меньше: комнаты тихие и прохладные, есть немножко книг, неплохой проигрыватель, хорошие пластинки. Парень он добрый и, оттого что живет один, гостеприимный: всегда припасена выпивка, он любит приготовить что-нибудь вкусное из мяса.

Цви Макор, видный активист русской алии, участник одного из сионистских процессов, всегда останавливался у Гриши, когда приезжал в столицу по делам кибуца, который он организовал в Негеве. Приехав к Грише, Макор сразу садился к столу и принимался перебирать, перелистывать бумаги, перечитывать постановления комиссий, щуря глаза и шевеля губами: он недавно приехал в Страну и плохо читал на иврите, потому и положил себе за правило каждый день прочитывать первую страницу «Маарива». Он часто спрашивал Гришу о значении того или иного слова, а то и просил указать глагол, от которого слово происходит. Узнав к какому «биньяну» относится глагол, Макор сразу же проделывал над глаголом необходимые манипуляции, образуя производные формы. Затем он старался найти время, чтобы формы выписать на отдельную карточку, и складывал такие карточки в пачку. В самое неподходящее время он мог достать одну из карточек и, зажмурив глаза, подняв лицо кверху, шептать упомянутые формы, воровато заглядывая в карточку, которую держал перевернутой. «Если уж я чем-то занимаюсь, то стараюсь упереться в дело рогами, и уж лучше сломаю шею, чем сдамся», – говорил он, скромно опуская глаза, красивые какой-то каменной красотой.

Покончив с бумагами, Макор чистил свою «беретту», которую носил на особом ремне под мышкой. Вычистив пистолет и огладив обойму, прицеливался в окно, неизменно объясняя, что прицеливаться в людей, даже в шутку, запрещается правилами пользования оружием.

Потом Цви Макор чистил зубы. Выворачивая губы, разглядывал десны. Потом мылся. Гладить и тереть жесткой мочалкой свое мускулистое тело доставляло ему массу удовольствия. Он был доволен своим телом. Он наслаждался багровым цветом своей кожи, подтянутой по-солдатски фигурой, черной бородой, которая делала его похожим на дореволюционного цыгана, барышника и конокрада. Разглядывая себя в зеркале, он полководчески щурил глаза, гордо откидывал голову, изучал себя в профиль и в три четверти. Выйдя из ванной, он провозглашал шутливо: «Я готов к новым подвигам». Макор был симпатичен Грише, его только немного огорчало, что Макор говорит бабьим голосом и шутит всегда одинаково.

Пока Макор листал бумаги, чистил пистолет и разглядывал себя в ванной, Гриша жарил и тушил мясо, отвечал на какие-то звонки по телефону, бегал к соседям за лавровым листом и приговаривал: «Ух, как мы сейчас надеремся!» Макор хотя и говорил, что пьянство – один из пороков, которые мы заимствовали в галуте, на Гришины причитания молчал и щурил выжидательно глаза, а ноздри его нервно вздрагивали.

Часам к шести приходил Хаим Вайнштейн, славист из Кирьят-Арба. Он работал в Иерусалимском университете и, приезжая на три дня в неделю в Иерусалим, останавливался у Гриши. Войдя, он с порога улыбался, трепетно касался мезузы и подносил пальцы к губам.

– А, ну молодец, – говорил Гриша. – Сейчас пожрем. И выпить найдется.

Ради Хаима Гриша соблюдал кошер, а когда ему хотелось свиную отбивную, ехал в Бака, где один польский еврей держал некошерный ресторанчик. Либо покупал в Греческом квартале всякой всячины из свинины, заезжал к кому-нибудь из приятелей, ел бутерброды с ветчиной, наслаждался сосисками с пивом.

– Шалом, – говорил Макор Хаиму. – Где ты был, ешиве-бохер?

– Ходил по Старому городу. Зашел в ешиву, где ребе комментирует Тору на идиш. Посидел, послушал.

– Эх ты! – расстраивался Макор. – Когда ты делом займешься, ешиве-бохер?

– Что за дело? Какое дело? – улыбался Хаим, потирая коленку.

По старой привычке Макор считал религиозных людей либо недоделанными, либо жуликами, и, уж во всяком случае, не уважал их. «Газету бы лучше почитал», – ворчал он на хасида, уткнувшегося в молитвенник. С Хаимом его могло бы примирить то, что Хаим хорошо знал иврит, но, поскольку Макор считал, что за год невозможно хорошо выучить иврит, он полагал это Хаимово качество еще одним доказательством жульничества религиозника.

Готовя обед, Гриша размышлял об Алике. Ситуация имела, по его мнению, несколько решений. Он, конечно, вызвался подписать гарантию за Алика и сделал это потому, что был добрым человеком, готовым помочь приятелю. С другой стороны, Гриша был совершенно уверен, что Алик врет, будто собирается вернуться. А это означало, что ему, Грише, придется выплачивать за Алика приличную сумму денег. И Грише очень не хотелось признаться себе, что он жалеет, что обещал Алику подписать гарантию. А когда он вспоминал, что обещал также подыскать еще двух гарантов, ему становилось совсем тошно. Ко всему еще и мясо пригорело, и пить водку вовсе не хотелось, потому что было очень жарко. А отказывать себе в нехитрых удовольствиях Гриша не любил и злился, когда что-нибудь мешало их получать.

В таком-то настроении он пригласил приятелей к столу, глядел на них злыми глазами и раздражался их присутствием. И только когда они, выпив по рюмке, приступили к горячему проперченному мясу, Гриша подумал, что все-таки жить еще можно и все как-нибудь обойдется.

Мясо действительно удалось и не так уж много пригорело, а то, что пригорело, тоже неплохо пошло под водку «Кармель», длительно выдержанную в морозилке. Правда, Гриша забыл добавить в водку стручок красного перца, но – ничего, пить было можно… После второй рюмки предыдущие неприятности показались Грише устранимыми, и он, наливая третью, хотел сказать, что, мол, слушайте, хевре, у меня сегодня был Алик Гальперин; трудно живется человечку; надо помочь еврею; жаль парня; но Рагинский вычеркнул эту фразу и сказал:

– Слушайте, хевре, вы помните Женю Арьева? Расскажите мне о нем.

Потом Рагинский вычеркнул и эту фразу, подумав, что следует постепенно, исподволь вести собеседников к нужной теме, заставляя их по доброй воле говорить о том, что хочешь услышать.

Он начал с абзаца, дожидаясь, пока Гриша разольет по третьей рюмке и приятели выпьют. Говорят, что после третьей рюмки человек расслабляется достаточно, чтобы стать самим собой. А в это время приятели выпили, и Гриша все же сказал:

– Слушайте, хевре, у меня сегодня был Алик Гальперин. Трудно живется человечку. Надо помочь еврею. Жаль парня.

– Вот уж кого мне совсем не жаль. Он бы тонул – я бы пальцем не шевельнул, – сказал Макор.

– Брось, – уверенно сказал Гриша, – ты не такой злодей, каким прикидываешься.

– Я не злодей совсем, – пожал плечами Цви, – по-моему, я очень добрый человек. Разве нет?