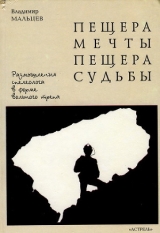

Текст книги "Пещера мечты. Пещера судьбы"

Автор книги: Владимир Мальцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)

Цепочка проушин, в которых все это происходит, является переломным участком, на котором открывается второе дыхание. Тех, у кого оно не открылось, базируем, чтобы не задерживали, оставив им спальники и один модуль. Завтра доползут. Впрочем, если кого-то и приходится базировать, то обычно женщин и детей, от которых толку и так уже мало – совсем выдохлись.

За проушинами идет серия «операционных столов». Это – весьма изощренное по своему садизму изобретение. Во вполне человеческом по габаритам проходе выпадает из потолка прямоугольный блок, полностью перегораживая основную струю. Разумеется, объем пространства остается тем же самым, но свойства оного пространства меняются резко. Вползать на операционный стол нужно через узкую ломающуюся щель с острым гребнем, и спускаться по ту сторону через такую же. Сепульки на гребнях застревают, если не подаются под строго определенным углом. В результате на обработку стола длиной в метр приходится ставить троих-четверых, причем двух верхних упаковывать воедино, головами в разные стороны, и расход сил все равно непропорционально велик.

За операционными столами начинается пыльная ползуха. Пройдя там с десяток раз, я не могу с уверенностью вспомнить, сколько там шагов сепуления. Возможно, двадцать, а возможно, сорок. Ни у кого не хватило настойчивости подсчитать. Сил уже нет, а второе дыхание только поддерживает волю к тому, чтобы дотащиться, но не более. Сепульку туда, сепульку сюда, передвинуться, повторить. Даже сочный мат к этому моменту уже утихает.

Понемногу пол под пузом твердеет, начиная перемалывать колени, но – потолок поднимается. Можно встать на четвереньки. Последняя щель. Ура! Зал Потусторонний. Привал. И настоящий. Не микроперекур на шестерых в объеме чемодана. Собственно, залом Потусторонний назвать трудно, но можно сесть и даже встать. Есть даже уголок, в котором можно в туалет сходить. Не занимаясь при этом акробатикой в позе лежа. До зала Варан остается метров сто пятьдесят. В позе от пешком до гусиным шагом. Всего с двумя одношаговыми сепулькариями. Взамен абсолютной задолбанности опять появляются эмоции. Пришли. Упали. Полчаса на отдых, потом двое с канистрами за водой, двое разворачивать кухню и потрошить первый модуль. Пока греется чай, организуются спальные места. Все остальные дела – завтра. Сепуление заняло часов восемнадцать, расход пота – литра по три с носа. Спать не хочется. Расслабуха не наступит, пока не скомпенсировать обезвоживание чаем и не снять стресс акклиматизационными ста граммами. Последнее не распространяется на сопровождающих с лагеря Баобаб, иначе они не доползут домой. Они уйдут сразу после второго чайника.

Любопытное наблюдение. Мы категорически отрицаем спортивный подход к спелеологии. Тем не менее, как комментируют периодически попадающие в наши экспедиции спелеологи спортивного склада, сепуление типа Варанского по расходу энергии примерно равняется спортивному прохождению вертикальной пещеры класса ТЭП или Осенней на Кавказе (4-я спортивная категория из шести) единым выходом с навеской и выемкой снаряжения. Многие из спортсменов после подобных нагрузок лежат пластом. У нас же обычно в интервале между третьим и четвертым чайниками даже появляется желание сходить на часок в ближние красивые залы, поздороваться с пещерой и показать тем, кто в Кап-Кутане впервые.

* * *

Вот мы и добрались до подробного рассказа о том, что есть модуль жизнеобеспечения. Впервые это понятие было также введено ребятами из Снежной. Как я уже отмечал, модуль есть сепулька, набитая продуктами, светом и топливом на шесть человеко-дней. В него закладываются мясо сушеное или в консервах, крупы или картофельные хлопья, топленое масло, сухое молоко, яичный порошок, чай, кофе, спички, сухари или галеты, свечи, поливитамины, сухофрукты, консервы для сухих перекусов, сахар, гекса (сухое горючее), специи, изолента, запасные лампочки, плюшка. Каждый элемент закладки герметично запаивается в отдельный полиэтиленовый пакет. Нормы закладки приводить не буду, они более или менее стандартны и легко рассчитываются. Наши модули отличаются от модулей, используемых в Снежной, отсутствием сигарет и батареек, так как в своих экспедициях мы не стандартизуем, каким светом следует пользоваться (правда, запрещаем карбидные лампы), и тем более не вмешиваемся в то, кто что курит. Каждый из элементов закладки модуля имеет несколько вариантов, поэтому некоторое разнообразие в еде имеется. В дополнение к модулям, в комплекте кухни идут некоторые обязательные плюшки, например лимоны и свежий лук.

Модульная система имеет массу достоинств. Во-первых, отпадает такая фаза подготовки экспедиции как централизованная заготовка продуктов. Каждый участник экспедиции сам комплектует модули по расчету срока своего планируемого пребывания в пещере. Тем самым не возникает никаких проблем с иногородними участниками, а также в случаях, когда за день до выезда обнаруживаются изменения в составе. Модули дозированы. Если пошло большое продолжение и возникла потребность бросить туда штурмовой лагерь, сборы происходят мгновенно – взяли спальники, модуль, и – вперед. И не надо волноваться о возможно забытом чае. Даже кухню делить не обязательно – гекса [10]10

В официальной терминологии – сухое горючее, или сухой спирт, или, химически, гексо-что-то-на-несколько-строк, откуда и пошел термин.

[Закрыть]горит и в очаге из трех камней, а приготовить еду на двух человек можно и в миске. Модули хранимы. Несъеденный модуль можно забазировать до следующей экспедиции (приняв меры против мышей).

Естественно, проблемы с модулями тоже бывают. В незабываемой экспедиции 1985 года, славной самыми нетривиальными приключениями, участвовал обычно ездящий в Вятчинской команде Сэм (Саша Макаренков). При перепаковке багажа перед сепулением мы вдруг обратили внимание на кучкующиеся около Сэма странного вида предметы. Громадные сепульки квадратного сечения без единой петли, лямки или ручки. Веса совершенно несусветного. То есть, если продолжить аналогии с ракетами, то даже не стратегические, а класса «Энергии». Килограмм по сорок пять каждая.

– Сэм, это что?

– Как что? Модули.

– ….?

И тут Сэм начал объяснять, что там внутри. И это была песня…

Собственно, в студенческие времена, когда мы еще только начинали заниматься спелеологией вместе с Вятчиным и Сэмом, мы знали, что если едет Сэм, еды брать не нужно – продовольствия, которого насует ему матушка, хватит на всех с трехкратным запасом. Приглашая Сэма в этот раз, я и представить себе не мог, что в его тридцати-с-гаком-летнем возрасте ему все еще собирает продукты матушка, причем по прежней методике. Теперь это создало проблему, ибо сепулять все это безобразие даже на Баобаб было абсолютно невозможно. Немедленно расплюшивать тоже как-то не хотелось. Пришлось забазировать на Большом Завале с тем, чтобы расплюшивать по ходу, а также на обратной дороге, а лагерь на Баобабе решили сократить на пару дней. Но досепулять такой груз даже до Большого Завала было проблемой.

– Сэм, а где у них ручки?

– Так это же Вятчинские сепульки. А у него новая идея. Состоящая в том, что гидромелиоративная ткань – совсем дерьмо, и сепульки надо шить из гораздо более дорогой ткани БЦК. По прочности и склизскости она существенно лучше, но – ползет на швах. Поэтому у него сейчас запрещено делать любые ручки. Набитая сепулька просто обвязывается стропой и пристегивается карабином к веревке.

Та-ак. Вятчинские идеи всегда очень и очень интересны. Самохваты [11]11

Большая часть пещер вертикальны, поэтому лазание по веревкам или тросам (реже тросовым лестницам) – чрезвычайно важный элемент спелеологии. Вопреки распространенному заблуждению, руками за веревку или трос держаться абсолютно невозможно. Для крепления человека к веревке существуют различные приспособления. Одним и важнейших являются самохваты.

[Закрыть]для лазания по веревке делаются из жести, которую можно порвать руками (зато легкие). Продуктовая раскладка – из кильки, халвы и ничего больше (зато максимум калорий одновременно на рубль и на килограмм). Кумачовые сепульки, пошитые из найденных в полузаброшенном красном уголке флагов, и расползшиеся на запчасти еще до спуска в пещеру. Теперь сепульки без ручек. В вертикальной пещере их еще можно, конечно, таскать. Когда не в руках. И когда ползать не нужно. И, естественно, когда в них набито не более чем по десять килограмм. Но не по сорок пять. Ладно, в этот раз Сэм дотащил их до точки базирования сам. В следующий лично учиню ему перед выездом проверку.

Естественно, модулями не обошлось – Сэмовские личные сепульки были им под стать. Например, полутораспальный верблюжий спальник в пуд весом и не пролезающий ни в один шкурник. И тоже без ручки. Но с этим уже можно было примириться. Две кухонных сепульки были в этой же весовой категории. В них по традиции закладывается шанцевый инструмент, а его в этой экспедиции было много.

К счастью, подобные накладки при сепулении возникают настолько редко, что их можно даже рассматривать как украшающие жизнь приключения.

* * *

Не менее славная экспедиция 1986 года известна, в частности, замечательным технологическим прорывом в технике сепуления – первой попыткой благоустройства сепулькариев. И – замечательными событиями, сопровождавшими эту попытку.

Крайнее южное продолжение, лабиринт Б-подвала, дорос до такого размера, когда без заброски в него лагеря шансов эффективно работать уже не было. А лагерь в Б-подвале – это серьезно. Сейчас название «Б» обычно трактуют как производное от слова «большой», имея при этом в виду, что это самый большой по площади из шкурных лабиринтов. На самом деле название было дано при первопрохождении, когда лабиринт еще даже не просматривался, а был только длинный гнусный лаз, и буква «Б» относилась именно к нему, означая отнюдь не «большой».

Вот именно этот полукилометровый лаз теперь и предстояло сделать сепулькарием. Вообще-то, за исключением нескольких участков с проушинами, операционными столами и щелями, Б-подвал отнюдь не узок и не низок. Почти на всем его протяжении можно было бы вполне идти на карачках или гусиным шагом, если бы не рога и копыта, торчащие из стен, пола и потолка, и заполняющие пространство с такой густотой, что приходится все время впритирку вписываться между ними.

Рога и копыта – фольклорный термин, относящийся отнюдь не к натекам, а к формам растворения известняка – когда от скалы остаются странной формы ветвящиеся выступы длиной до пары метров. Суть здесь примерно та же, что и в многократно воспетых «перьях» обводненных вертикальных пещер, но форма, равно как и восприятие – совершенно другие. Перья учиняют гадости снаряжению, рога и копыта – самому спелеологу. Перья растут вокруг объема – рога и копыта в нем самом. В Б-подвале рога и копыта встречаются двух разновидностей. Менее распространенная – в зонах серной коррозии, и там, чтобы их сбить, достаточно удара кулаком. Более распространенная – в остальной части лабиринта, где копыто в метр длиной и в руку толщиной даже при ударе трехкилограммовой кувалдой отнюдь не отламывается, а издает громкий и чистый колокольный звон.

Экспедиция была длинная и со сменой состава. В частности, в середине срока с лагеря на Баобабе смылся идейный главарь Миша Переладов, а вместо него появился Степа Оревков. Группа на этом лагере вообще-то была слабоватая, а фронт очевидных действий к моменту смены состава закончился. Дальше надо было не топосъемить, и даже не копать, а придумывать и искать, где копать, словом, вовсю шевелить мозгами. В группе из Степы, Меркса, Сэма и двух Лен – эффективные действия могла предпринять одна двойка или тройка, возглавляемая Степой – единственным человеком в составе, хорошо понимающим пещеру. Остальные повисали в воздухе.

Степа способен на нетривиальные решения, что он продемонстрировал и на этот раз с присущим ему блеском. На следующий же день после его приезда обе дамы получили по пятикилограммовой кувалде и задание благоустраивать сепулькарий в Б-подвал. Собственно, эффекта от такой работы не предполагалось – просто обе дамы от нечего делать настолько взвыли от скуки, что начали активно мешать Степе думать. Мероприятие преимущественно было задумано как отвлекающий маневр, ну а если вдруг будет хоть какой-нибудь результат – лишним не окажется. Разве мог Степа предвидеть, что энергии и воли к победе в двух Ленах окажется не меньше, чем в остальном составе группы вместе взятом. За один (!) пятнадцатичасовой выход был проложен вполне благоустроенный сепулькарий на все пятьсот метров, и боевой дух на этом не иссяк. До сих пор идут споры, была ли это маленькая месть Степе, или просто инерция, но вернувшиеся в лагерь дамы продолжали махать кувалдами, пока не разнесли в мелкую щебенку ими же любовно сложенный из каменных плит обеденный стол с табуретками.

НЕЕВКЛИДОВА ТОПОГРАФИЯ

Встречаются два спелеолога в шкурнике.

– У тебя что?

– Тупик, а у тебя?

– Тоже тупик.

Бородатый анекдот.

Следующим по важности занятием спелеологов после сепуления является топографическая съемка (картирование) пещеры. Необходимая хотя бы для того, чтобы не заблудиться самим. К тому же без хорошей карты абсолютно невозможно понимание каких бы то ни было закономерностей ее устройства пещеры, а без этого понимания невозможны ни научные выводы, ни поиск новых продолжений. Собственно, грань между спелеологом и туристом, слоняющимся по пещере, определяется не наличием у индивидуума научных интересов, связанных с пещерой, а желаем топосъемить ход, отсутствующий на карте. Словом, тем, есть ли у него азарт землепроходца и навыки к переводу этого азарта в практическую плоскость. Топосъемка – альфа и омега спелеологии, и только хорошие топографы могут сделать значимые открытия. Крымские спелеологи еще в пятидесятых годах сформулировали принцип «есть карта и описание – есть пещера, нет карты и описания – нет пещеры».

Картирование пещер – штука в принципе хитрая. Залы и галереи расположены на многих уровнях и имеют самую причудливую форму. Методы и стандарты обычной поверхностной топографии здесь не годятся совсем. Методы и стандарты маркшейдерской съемки, применяемой в шахтах и штольнях, более подходят, но они все равно ориентированы на работу с объектами, устроенными на несколько порядков проще, чем обычная пещера, не говоря уж о таком топографическом безобразии, как Кап-Кутан. Кроме того, профессиональные топографические методики и инструментарий, обеспечивая существенно более высокую степень точности, чем нам в реальности нужна (вспомним древние традиции на предмет того, что маркшейдер, у которого не сошлись встречные туннели, обязан застрелиться), требуют такого расхода времени, который плохо совместим с понятиями об отдыхе. В реальности нам нужна точность порядка десятка метров, позволяющая судить о геологических закономерностях, а также о шансах соединения разных частей пещеры. Все, что сверх этого – от лукавого. Оно может потребоваться разве что при реализации проекта туристического оборудования пещеры с прокладкой рельсов и туннелей, а там профессиональная переувязка и так будет сделана. На поиске приложимого к конкретной ситуации компромисса между точностью и затратами времени и основывается методология подземной топографии.

В спелеологии имеется несколько общепринятых методик топосъемки, которым обучают всех начинающих спелеологов. Но эти методики ориентированы на пещеры существенно более простой геометрии, как, например, вертикальные слаборазветвленные пещеры Кавказа или сеточные лабиринты щелевых ходов пещер Подолии. Каждая крупная и нетривиально устроенная пещерная система требует собственной методики топосъемки и отрисовки карт, зависящей как от устройства пещер системы, так и от целей группы, занимающейся системой. Так, в большинстве активных (обводненных) пещер гидрогеология системы понятна, а если нет, то может быть установлена с помощью прокрашивания водотоков мощными и безвредными органическими красителями типа флуоресцеина или фуксина. При исследовании сухих лабиринтов первоочередной задачей становится восстановление устройства гидросети, и это налагает гораздо более жесткие требования к качеству съемки, особенно вертикальной. А вот в случае, скажем, исследования новых карстовых шахт на русле известной системы типа Назаровская-Осенняя на Кавказе, все задачи съемки сводятся к установлению того, на какой приток главной подземной реки ожидается выход этой шахты, а также к составлению спортивно-технического описания типа списка длины концов, необходимых для навески в каждом колодце.

Индивидуальная методика съемки и отрисовки какой-либо крупной системы в свою очередь имеет варианты. В условиях спелеологии как любительского занятия какие бы то ни было жесткие требования и стандарты просто невозможны. Каждая группа из действующих, скажем, в Кап-Кутане, имеет свой индивидуальный стиль в топографии. Взаимодействие групп позволяет выделять некоторый базовый набор методик и требований, а все дальнейшее зависит от интересов группы. В моей команде и в группе из Балашихи упор идет на геологические интересы, что предопределяет более тщательную отрисовку стен с максимальным отображением линеаментов (прямолинейных участков стен, прямолинейных русел и др.), трассирующих геологические структуры. В Вятчинской команде своеобразно спортивный подход – им важно с максимальной скоростью натопосъемить как можно больше метража ходов. Естественно, при этом ценность результирующей карты очень точно соответствует допустимому минимуму. Красноярцы же – совсем спортивны, даже те из них, кто хоть что-то делают. Их интересуют только дальние прорывы за периметр. Поэтому методичной съемки у них просто не бывает и все их участки приходится переделывать.

* * *

Основной прибор для съемки – обычный горный компас из арсенала геологов. От туристического компаса он отличается вывернутой наизнанку шкалой (чтобы азимут можно было сразу читать по концу стрелки, не крутя никаких лимбов), наличием эклиметра (отвеса для замера вертикальных углов), и совершенно не соответствующей истине поговоркой, что его следует держать «нордом в морду». То есть, для снятия элементов залегания пород [12]12

В геологии при описании любого пласта или жилы принято указывать его ориентацию в пространстве, задаваемую азимутом простирания, азимутом падения, и углом падения, для замера которых, собственно, и создан горный компас.

[Закрыть]оно, конечно, так, но отнюдь не для топографической съемки. Иногда к компасу привинчивается раскладная ручка-указка. В условиях, когда приходится брать замер повиснув в щели вниз головой, физически невозможно хорошо прицелиться компасом от глаза, и точность замера получается 5 градусов. С указкой в качестве прицела точность существенно возрастает (до 2 градусов).

В паре с компасом идет мерная лента. Чаще всего это пластиковая 10-20-метровая рулетка, но иногда и самоделка из провода с узелками или какой-нибудь не размокающей и не растягивающейся ленты. Металлические мерные ленты не применяются, так как на них из-за ржавчины и грязи надписи очень быстро перестают читаться, а скоблить ленту ножом на каждом пикете – уж больно занудное занятие. Отсчеты берутся до 5 сантиметров.

Самодельные мерные ленты после экспедиции 1983 года в пещеру Ходжаанкамар получили абсолютно неприличное наименование, немедленно и прочно вошедшее в фольклор. Сепулька с рулетками в той экспедиции забазировалась по дороге, и пришлось изобретать замену на месте. За неимением нормального эталона длины пришлось изготовить некий абстрактный, и разметить ленты по нему. С тем, чтобы по приезду домой измерить его и пересчитать все съемки. Вполне очевидно, что сия импровизированная единица длины получила рабочее название 1 хуй (как позже выяснилось, равный 52.3 см), а самодельные мерные ленты стали хуеметрами. Так они называются и поныне.

В двойке, проводящей съемку, обязанности распределяются так. Идущий впереди разведывает проход и ставит на характерной точке (с которой оказываются в прямой видимости боковые ходы, или углы зала, или другие важные элементы) пикет. Обычно это маленький листок бумаги с серией, номером и стрелкой, которая должна быть сориентирована на предыдущий пикет. По команде напарника он кладет на пикет свой основной свет, или ставит свечу (для облегчения прицеливания компасом). Кроме того, у него находится свободный конец рулетки или хуеметра, и, опять же по команде напарника, он ее вытягивает и диктует отсчет расстояния. На ответственных участках у него может быть второй компас, и тогда он берет по нему и диктует обратный контрольно-уточняющий отсчет направления.

Основное требование к идущему первым состоит в том, чтобы не врать второму о наличии или отсутствии стены перед носом. Какие-то ошибки здесь будут всегда – слишком уж сложно устроена пещера. Но в то же время ошибки должны быть сбалансированы. Боковой ход, нанесенный на карту в том месте, где его нет, далеко не так вредоносен, как тупик или стенка, нарисованные там, где есть ход. При малейшем сомнении (например, лень осмотреть все ниши в стене или не пролезается в щель, конца которой не видно) нужно отмечать, что есть ход. Это не только вопрос планирования следующих экспедиций (лезть ли еще раз), но и вопрос безопасности. Никогда нельзя забывать о том, что у кого-нибудь могут попросту отказать оба света, а планирование и проведение поисково-спасательных работ в Кап-Кутане – и так задача высшей сложности. Возможно, даже нерешаемая. Во всяком случае, поиск заблудившихся в Никитской катакомбе в Подмосковье, дыре, вполне сравнимой с Кап-Кутаном по мерзостности лабиринтов, но плоской, а не трехмерной, не имеющей гигантских залов, под глыбами в которых миллионы закутков, и имеющей протяженность 5 км против 60, занимает обычно сутки у команды из 15 человек. Причем был случай, когда бедняга уже помер и не мог откликнуться, а потому был найден только с третьего прочеса. Я в течение пяти лет руководил подмосковными спасаловками, и всегда со страхом думаю, что же будет, когда кто-либо всерьез заблудится в дальних сырах Кап-Кутана. Пока Бог миловал. Но если это произойдет, шансы на спасение будут порядка одного к двадцати. Это если на карте не будет понарисовано лишних стен. Если будут – шансы упадут резко. Естественно, ничего идеального в природе не бывает. Как гласит один из законов Паркинсона, прибор, который может сломаться, ломается обязательно, а прибор, который не может сломаться, ломается все равно. Скорее всего, на карте Кап-Кутана есть не менее сотни «лишних» стенок, причем в самых неожиданных местах. Если кто-то из спелеологов начинает хвастаться тем, что стенку рисует только там, куда можно досунуть руку и потому его карты хороши, то он просто врет. Всегда есть сотни щелей, совать руку в которые не хочется, да и времени такого нет. Непроверенные дыры будут всегда, и количество их на карте – вопрос интуиции и понимания пещеры первым в двойке.

Ладно, если ситуация действительно нетривиальна. Менее понимаемо, когда стены рисуют там, где их нет и в помине. Пару таких примеров я приводил в главе о сепульках, но коронный приберег на сейчас. Пещера Промежуточная. На первопрохождении, в 1977 году, нас первым делом понесло на юг. В 300 метрах от входа, сразу в конце Пустынного Зала, мы совершенно автоматически попали в гигантский лабиринт обмазанных мокрой глиной ходов, причем отнюдь не узких. Нам там не понравилось, даже снимать не стали, окрестили Канализацией, вернулись на развилку и занялись северной частью, оказавшейся гораздо интереснее. До 1985 года юг Промежуточной никто не трогал – так руки и не дошли, а в 1985 тронули. Причем Вятчин. Который, несмотря на массу странных идей, является одним из лучших спелеотопографов страны. С изумительным чувством направления и великолепным пониманием пещеры. Его две экспедиции 1985 года принесли массу новых участков. Но на юге ходов не оказалось. Вообще. У зала Пустынного южная стенка оказалась глухой. Вятчин, зная мою строгость подхода к информации, понимал, что если я там был, то ход есть. Стенка прочесывалась по периметру трижды. Ни единой щели. Вынесли вердикт, что, наверное, после какого-либо паводка проход перекрыло глиной. В 1987 году проход нашелся. Гришей Пряхиным из Самарканда. Шириной пятнадцать метров и высотой метр. Не где-либо наверху. У зала в этой части ровно выстеленный глиной пол и плоский понижающийся потолок. К проходу вело выраженное русло. Пропустить его было ну просто нельзя. Мы с Вятчиным потом долго пытались понять, что произошло, но так ничего и не поняли. Прямо какая-то свертка пространства получается. Имеется целая коллекция подобных продолжений, кем-то по разу пройденных, а потом потерянных. Большинство из них так по второму разу и не найдено, как, например, вариант Лившица в самом центре Кап-Кутана Главного, совсем рядом с сепулькарием Сучьи Дети. Были мы там втроем – я, Саша Лившиц и моя нынешняя жена Наташа. Делали, в частности, топосъемку, но технология с планшетами, позволяющая оперативный контроль съемки, тогда еще не была разработана – карта отстраивалась только после возвращения. Саша через пару лет погиб, так и не попав туда вторично, моя жена больше в пещеру не ездила, а у меня руки так и не дошли, хотя продолжение было интересным и красивым. Топосъемка не проявилась. Согласно Сашиным замерам (он был на компасе) мы вообще никуда не ходили, а завинтились в шесть оборотов вокруг исходной точки, не удаляясь от нее более пяти метров. Видимо, что-то было с компасом. С тех пор я трижды посылал разные группы найти это продолжение. Они вылизали каждую возможную щель и не нашли ни наших следов, ни наших пикетов. И вообще ничего похожего на хоть какое-то продолжение. Так что принцип крымчан «нет и пещеры» – весьма актуален.

* * *

Второй в топосъемочной группе помещает нуль рулетки на предыдущий пикет, дает команду на отсчеты, замеряет азимут и угол превышения на новый пикет, и записывает результаты. Здесь уже проявляется первая особенность нашего стиля. В простых пещерах замеры безо всяких затей записываются в журнал типа блокнота, снабжаются данными о расстоянии до правой стенки, до левой стенки, о высоте хода, и о развилках. У нас, особенно в сырах, развилок сколько угодно на каждом пикете, причем сколько именно – это еще вопрос, а расстояние до стенки есть весьма условное понятие, зависящее от того, считать ли, скажем, рога и копыта стенкой. Информативность же простой записи полностью теряется, если в графе б/х (боковые ходы) появляется запись типа «вправо – 2, влево – д/х (до хрена)». Во избежание такого, мы скорее проводим упрощенный вариант мензульной съемки, чем просто провеску ходов. В комплекте второго отдельной сепулькой идет школьная чертежная доска. На приколотой к ней миллиметровке справа записывается таблица замеров, а слева – чертится обстановка, причем не просто абрисом. Как только обстановка становится неоднозначной, доска размещается на очередном пикете и ориентируется по компасу. Далее с помощью лежащего на доске компаса замеряются азимуты на все характерные точки окрестности (расстояния достаточно брать «на глаз», с точностью до полуметра). Тут же, используя боковую сторону компаса с линейкой, эти характерные точки со всеми их взаимоотношениями можно отрисовать в масштабе и тут же снабдить (на нарисованных стрелочках) цифровой и описательной информацией. Если зал плохо просматривается, идущему первым приходится обходить его по периметру, давая свет с каждой характерной точки. Таким образом, по ходу съемки получается уже почти карта, рисовка которой, хоть и носит печать субъективности, достаточно хороша. Конечно, карта будет перерисована еще минимум раз, а скорее дважды. Обычно большинство отдельно снимаемых участков либо зацикливаются на себя, либо стыкуются с соседними участками. При каждой стыковке нужен разгон ошибок, который даже на лагере возможен только вчерне. По возвращении выполняется общий разгон ошибок, который, учитывая большую сложность лабиринта, вручную невозможен вообще и выполняется на компьютерах.

У второго в двойке роль несколько более сложна и ответственна, чем у первого. Нужно постоянно следить за работой компаса, который выходит из строя с той же частотой, что и все остальное снаряжение, причем с самыми плачевными последствиями, как в вышеприведенном эпизоде с Лившицем. Фактически, при каждом замере следует удостовериться, что стрелка не застревает, шкала не свернулась и провод от налобника вместе со своим магнитным полем находится достаточно далеко. Кроме того, требуется бездна пространственного воображения, чтобы изобразить окружающую обстановку. Как я уже отмечал, рисуемая карта не есть нечто точное, а скорее модель участка пещеры, причем модель в субъективном видении того, кто на компасе. Десять спелеологов на одном и том же участке нарисуют восемь разных карт, из которых четыре будут вполне правомерны, несмотря на весьма слабое сходство между собой. Еще четыре будут чушью, а еще двое спелеологов просто честно откажутся рисовать, понимая, что их воображения на это не хватает. Как, например, регулярный участник наших экспедиций Володя Шандер, прекрасный спелеолог во всех отношениях и далеко не глупый человек. Просто не всем дано.

Использование чертежных досок (похоже, впервые введенное И. В. Чернышом) оказалось гениальным изобретением сразу с нескольких позиций. Кроме уже описанного использования в качестве импровизированной мензулы, доска отчасти заменяет прицельную антенну для компаса. У доски есть бортик, к которому край компаса можно прижать, и прицелом становится вся боковая планка доски. При ее длине 34 сантиметра это уже обеспечивает вполне приемлемую точность. Более того, у доски внутри есть пространство для карандашей, в котором они не ломаются, в отличие от кармана или сепульки. Туда же можно положить транспортир, точилку, запас миллиметровки, запасные колоды пикетов и кучу других нужных предметов. И все это останется чистым и целым. Наконец, имея доску, миллиметровку, ластик, угольник и транспортир, можно на ежечасном перекуре отстроить вторую версию карты пройденного. Это лучше, чем заниматься тем же вечером на лагере – если возникли сомнения, можно вернуться и повторить замер. Заодно и возвращаться по готовой карте гораздо сподручнее, чем по стрелочкам на пикетах.

Перекуры при топосъемке используются и для второй «побочной» цели. Понятно, что пикеты желательно будет потом убрать, чтобы не засорять пещеру, хотя если и не убирать – они сами сгниют. Съемку же нужно будет продолжать, причем не обязательно с периметра. Новое продолжение может пойти с любой точки. Поэтому на ключевых перекрестках устанавливаются постоянные топографические маркеры – алюминиевые или плексигласовые бирки с номером, прибитые дюбелем к стене или потолку. Для лучшей видимости под бирку иногда подкладывается лист фольги. Совершенно естественно, что спелеологи останавливаются для отрисовки очередного участка либо в зале, либо на крупном перекрестке (чтобы освежить понимание окрестности, да и поудобнее разложить все необходимые принадлежности). В это время свободный напарник и устанавливает бирку, дублируя ею один из пикетов. К настоящему моменту в системе установлено около трехсот бирок.