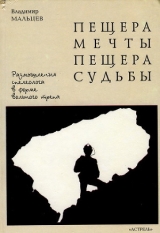

Текст книги "Пещера мечты. Пещера судьбы"

Автор книги: Владимир Мальцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)

Впрочем, к пещерам как к образу жизни кроме вышеописанной публики относится и еще один распространенный подвид туристов – так называемые «матрасники». Которым абсолютно все равно, что за пещера, лишь бы залезть внутрь, поставить подземный лагерь и просто жить в нем, изредка проводя небольшие вылазки. И которые до появления в природе мурмулей выступали объектом для дружных издевательств всех прочих спелеологов. Впрочем, рассказывать о том, кто такие мурмули, я пока подожду – глубокий философский смысл этого понятия станет доступен для восприятия только ближе к концу книги.

* * *

Перечисляя типы и интересы спелеологов, я практически ни слова не сказал о спелеологах профессиональных – тех, кто исследует и эксплуатирует пещеры в коммерческих целях и в интересах тех или иных организаций. Хотя большинство не-спелеологов твердо убеждены, что практически все спелеологи – профессионалы. Так, местное население на Кугитанге за двадцать лет так этого и не перестало расспрашивать каждую из сотен ежегодных команд о том, сколько им платят и много ли они в пещерах находят кладов, золота и прочих полезных ископаемых – всего того, чего в пещерах не бывает. Впрочем, Кугитанг – тот самый уникальный район, где была зафиксирована единственная достоверная находка клада в пещере. Происшедшая на моих глазах. Собственно, кладом это трудно было даже назвать – груз полусгнивших, хотя когда-то и богатых тканей, забазированных в пещере Хашм-Ойик контрабандистами конца прошлого века и найденных в 1978 году С. Г. Сабановым. И между прочим, что очень показательно – в сотне метров от входа, практически на тропе, по которой ежегодно проходят сотни спелеологов. Это к слову о нечаянных открытиях.

Так вот профессиональной спелеологии в нашей стране, слава Богу, практически не осталось. Она слишком разрушительна для хрупкого мира пещер. Сейчас я вдаваться в это не буду, потому что борьбе с профессионализмом в спелеологии, и особенно – спелеологии Кугитангской, целиком посвящена следующая глава.

* * *

Разобравшись с психологией и типами спелеологов, а заодно и с направлениями, возможностями и стилями в спелеологии, попробуем все-таки кратко ответить на тот извечный вопрос, что же такое спелеология в целом.

Отдых и развлечение? Да.

Наука? И да, и нет.

Спорт? Более нет, чем да.

Искусство? Вероятно.

Техника? Безусловно.

Склад характера? И это тоже.

Романтика первопрохождения? Вне всяких сомнений.

Образ жизни? Тоже да.

И действительно, не зря спелеологи-исследователи каменного века становились либо жрецами, либо художниками. Ничего другого от подобного сплава ожидать нельзя.

ЭПОХА ВАНДАЛИЗМА

… ибо не ведают, что творят

Новый завет

Есть спелеология любительская, связанная с исследованием пещер, а есть профессиональная, тем или иным боком связанная с их освоением. Пещеры представляют интерес для многих ведомств и коммерческих организаций – здесь и туристические возможности, и питьевое водоснабжение, и гражданская оборона. Гораздо реже, но встречается и чисто научный интерес организаций, имеющих финансирование. Многие спелеологи-любители лелеют тайную мечту превратиться со временем в профессионалов, пребывая в блаженной уверенности, что при этом будут заниматься чистыми исследованиями, в то же время приносящими некоторый доход. В этом нет ничего удивительного: все спелеологи – романтики по определению. И, как все романтики, глубоко заблуждаются в понимании некоторых особенностей реального мира. Пещеры – это многогранный мир, очень разнообразный, очень тонко сбалансированный, и потому очень уязвимый. Нарушишь что-то одно – и конец пещере. Нет и не может быть ни одного коммерческого проекта, учитывающего все особенности мира пещеры, поэтому все они в той или иной мере разрушительны.

Если не считать школьных и студенческих упражнений в катакомбах Подмосковья и нескольких вылазок в настоящие пещеры, что было чистой романтикой и не имело никакого отношения к исследованиям, моя спелеологическая карьера продвигалась обратным путем – из профессионалов в любители. При этом профессиональная спелеология в моем случае предстала, пожалуй, в наиболее мерзкой своей ипостаси. История разрушения величайших памятников природы – пещер Кугитанга происходила у меня на глазах, и даже с некоторым моим участием. К счастью, тогда были известны только небольшие части пещер и пострадали только они. История их спасения и сохранения, ставшая одним из главных достижений отечественной любительской спелеологии двадцатого века, также прошла у меня на глазах и с моим участием и была неразрывно связана с моим переходом из профессионалов в любители.

Когда я, как часто бывает у всех романтиков, пришел к идее поднабраться самостоятельности, поработав годик-другой в достаточно оторванной от мира экспедиции, мне предложили производственную экспедицию «Памиркварцсамоцветы», специализирующуюся по поискам, разведке и добыче пьезокварца и камнесамоцветного сырья на Памире и в некоторых прилегающих районах Средней Азии. Великолепные дикие горы, маленькие мобильные отряды, маленькие участки, полевой сезон 8-10 месяцев в году – словом, то, что нужно. Через месяц после устройства туда определилось, что мне преимущественно придется работать на Карлюкском месторождении мраморного оникса. Мраморный оникс – это полосчатый кальцит, довольно дешевый поделочный и облицовочный камень. Дешевый он из-за своей мягкости – царапается чуть ли не чем угодно, а так весьма и весьма красивый. В пещерах им сложена большая часть натечных кор, сталактитов и сталагмитов. Вместе с тем основная часть промышленных месторождений мраморного оникса с пещерами никак не связана – он часто выполняет трещины и полости в известняках, и даже в вулканических породах.

Про Карлюкское месторождение я тоже к тому времени читал и слышал, и потому согласился на этот вариант с тем большей радостью. Одна из лучших вышедших в нашей стране книг про пещеры – «С фотоаппаратом под землей» Танасийчука, которой, несмотря на ее наивность, зачитывались все, была чуть ли не наполовину посвящена фантастической по своей красоте и необычности Карлюкской пещере, и там отмечалось, что ее входная воронка вскрывала жилы мраморного оникса, послужившие сырьем для отделки некоторых помещений в древних мавзолеях Узбекистана. С точки зрения геологии все, что там было написано как о пещере, так и о месторождении, было полной ахинеей – автор не был геологом даже в первом приближении, но это только подогревало мой интерес – все-таки, на какие-то данные он должен был опираться. Не только мой – в Москве многие как новички в спелеологии, так и опытные спелеологи, слышали про Карлюк и мечтали там побывать, но я не знал никого, кому бы это удалось. И вот я оказался именно там, причем имея достаточно времени, чтобы увидеть все и понять многое.

Конечно, пещеры оказались хоть и в высшей степени необычными, но они были все-таки нормальными карстовыми пещерами, а не «зияющими щелями в некарстующихся гранитах», как об этом писал Танасийчук. И мраморный оникс, про который писал Танасийчук, был не во входной воронке, а в глубине пещеры, и это были никакие не выходы жил, а обычные натечные коры. И даже название «Карлюкская пещера», как оказалось, было неверным – пещер в районе Карлюка просто много, и та, о которой писал Танасийчук, называлась Хашм-Ойик (или Хаши-Муюк – однозначной транслитерации с тюркских языков на русский нет, и одни и те же географические названия в различных русских источниках пишутся по-разному).

Весь мраморный оникс в окрестностях имел исключительно пещерное происхождение. То есть то, чем мы собирались там заниматься (точнее, я, потому что участок уже существовал и действовал и без меня), было тем самым грабежом пещер, который порицается во всех спелеологических кругах, и даже в абсолютном большинстве профессиональных.

Раза два мне уже приходилось этим заниматься, но в несколько иной обстановке. В Хайдаркане, тоже в Средней Азии, есть огромный ртутный рудник, карьеры и шахты которого регулярно вскрывают небольшие карстовые пещеры с очень красивыми и необычными натеками. Пещеры эти все равно гибнут, поэтому во многих университетах распространено поветрие вывозить туда на практику студентов, а большинство музеев пополняют свои коллекции пещерных образований именно оттуда. И это вполне разумно – минералогия пещер чрезвычайно интересна, и если есть возможность форсированно ее изучать в автоматически обреченных пещерах, этой возможностью обязательно нужно пользоваться.

Здесь была несколько иная ситуация. Пещеры отнюдь не были обречены на уничтожение, были огромны и очень красивы. И было очень много возможностей их не трогать. Например, самое продуктивное на участке проявление оникса – Удача – не имело отношения к «наблюдаемым» пещерам. Породившая его пещера была до потолка забита щебнисто-пылевыми отложениями, и пласт покровного натека на полу брался обычным горнопроходческим методом (штольней), без разрушения каких бы то ни было уникальных образований. Собственно, Удача – не пещера, а бывшая пещера, и под понятие пещерного грабежа и вандализма не попадала никак. И таких было более чем достаточно.

* * *

Геологический участок в пустыне – вещь своеобразная. И классическая серия анекдотов об офицерских собраниях европейцев в азиатских странах не может быть до конца понята людьми, не нюхнувшими подобной обстановки. В быту анекдоты из этой серии трактуются как свидетельства закономерных следствий дурных идей колониализма, расизма и всяких прочих подобных явлений. Так вот ничего подобного. Никакие дурные идеи не могут породить ситуаций, проникнутых тонким юмором, а вот несовпадение культур при временном сосуществовании и полном взаимном уважении – еще как. Но – юмор юмором, каждый индивидуум имеет некоторый предел его восприятия, а за этим пределом начинается откровенная махровая скука. Уже через несколько месяцев наслаждение межкультурными коллизиями проходит, общение с местным населением минимизируется до уровня, отвечающего реальному взаимопониманию, и – остается узкий круг людей, часть которых закостеневает в суровом аскетизме, не свободном от вульгарного пьянства, а остальные старательно и тщетно ищут более осмысленных развлечений на нерабочее время.

А какие развлечения? Охота – за полсотни километров, рыбалка тоже, собратья-геологи – еще дальше. Бензин опять же в дефиците, да и шофер пьян. Жара за пятьдесят. Книги все прочитаны по десять раз, карты и шахматы – надоели. Фотопленка кончилась, местное вино просто гнусное, пиво – еще хуже. Даже приручаемый тушканчик успел сбежать, съевши на дорогу ножки у единственной пары приличных стульев.

Собственно, остаются ровно три занятия – пещеры (прохладно и чуток романтично), общение с появляющимися раз в месяц туристами (хорошо, но мало), флотского типа хохмы в адрес друг друга (чем дальше, тем тупее), и – все. На фоне того, что в геологию большинство людей приходит тоже из-за романтики. Которая, разумеется, приложима к полевым сезонам длиною в лето и с передвижениями, но уж никак не к шести-восьмимесячным сидениям на одной точке.

Утро. На плац въезжает газик. Из него появляются два майора и полковник с погранзаставы – приехали к начальнику участка сразиться в карты. Того нет – уехал на точку в горы. Открывается дверь жилого вагончика, и на крылечке возникает главный геолог участка, более известный под кодовым именем Маэстро. Пьяный в усмерть, что, впрочем, можно заметить только по подчеркнуто официальному виду и навешанным на пузо и все бока трем фотоаппаратам, двум компасам и двум планшеткам. Гордо обозрев окрестность, произносит: «Господа, прошу в мой кабинет». А когда ничего не понимающие офицеры подходят ближе, наклоняется и громогласным шепотом сообщает: «Ребята, только тихо. Сейчас зайдем и тяпнем по сто пятьдесят Тройного». Немая сцена.

* * *

Совершенно не стоит обвинять сотрудников экспедиции в преднамеренном вандализме, который начался достаточно скоро. Когда я только устроился в экспедицию, вандализмом еще не пахло. Наоборот, все с большим энтузиазмом и даже отчасти с гордостью отмечали, что эстетическая ценность пещер будет сохранена. Выбираться будут только залежи типа Удачи, а в крайнем случае – покровные натеки в привходовых частях остальных пещер, достаточно уже изуродованных туристами, чтобы никакого дополнительного ущерба не возникло. И все это на фоне того, что министерству геологии на всю научную и эстетическую ценность пещер было глубоко плевать, а командовало все-таки оно. Система была именно такова – если есть полезное ископаемое, пусть дешевое и с мизерными запасами, его следует разведать и со временем добыть. Наплевавши на весь побочный ущерб. Так называемый ведомственный подход в чистом виде. Так что если бы экспедиция вынесла проект полного уничтожения всех пещер массива, министерство только бы похвалило за существенный прирост разведанных запасов.

Такая ситуация чрезвычайно опасна – геологическая организация, имеющая земельный и горный отвод на работу в пещерах и полный министерский карт-бланш на любые разрушения, сохранить пещеры не может даже при наличии на то своей доброй воли. Имеющиеся в начале этические тормоза неминуемо постепенно ослабевают и со временем рушатся совсем. Никаких параллелей с другими областями человеческой деятельности здесь провести нельзя. Охотник или земледелец составляет единую систему с объектами своей деятельности. И он может повлиять на дальнейшую судьбу системы, потому что живет с ней в едином масштабе времени. Возможности сократить отстрел животных, прекратить порубку отдельных видов деревьев, сменить политику с удобрениями – все это в его власти. В крайнем случае возможны даже восстановительные меры. У геолога в арсенале ничего подобного нет. Он – вне системы. И он живет в другом масштабе времени. Поэтому его деятельность разрушительна всегда. И та тонкая грань, за которой исчезают оправдания производимых разрушений, в основном лежит в области индивидуальной этики и морали. А это – штука тонкая и деликатная. Если в человеке не воспитывать ощущение этой грани, он ее в жизни не почувствует. Если же оно в нем и воспитано, но прикладываются сосредоточенные усилия для его расшатывания, то оно рушится очень быстро. Что и произошло на Карлюкском участке экспедиции Памиркварцсамоцветы.

Обстановка на участке, немного охарактеризованная выше, никак не располагала к прочности моральных и этических устоев. К тому же – геологическое воспитание. Представить себе геолога-производственника, работающего на месторождении, на котором хоть иногда встречаются красивые коллекционные образцы, и не имеющего при этом собственной коллекции было просто нельзя. Даже если нет к тому собственного интереса – сгодятся на подарки коллегам. Опять же – считалось хорошим тоном предоставлять заезжающим в гости или в командировку геологам, студентам, а то и просто туристам, возможность самим найти по хорошему сувениру. То есть – для поддержки даже просто разговора с любыми визитерами, а в этом практически весь персонал участка нуждался отчаянно – пещеры мало-помалу начинали грабиться.

Дальше – больше. Про красивые сувениры пронюхало всякое разное местное начальство. А это – бензин, вода, электричество На главной базе экспедиции заинтересовались, а там – сотня геологов. В главке Местное население сообразило ночники из гипсовых «люстр» делать. Классический пример экспоненциального роста. И – экспоненциального же падения этики отношения к природе в заразной форме. Ну какой аргумент можно противопоставить практиканту, отрывающему сталактит для собственной коллекции, если вчера на его глазах один начальник подарил такой же начальнику погранзаставы, а другой – еще более красивый понравившейся девице из заезжей тургруппы? А назавтра его же самого (и еще троих) погонят в соседнюю пещеру за стокилограммовым сталагмитом для министерского кабинета. И единственным предметом для вечернего обсуждения после вытаскивания оного будет то, как этим самым сталагмитом кого-то слегка придавило за весьма чувствительное место.

* * *

Скорее странно, что хоть какие-то тормоза еще держали – некоторые залы практически не крушили. Даже обсуждая гипотетическую возможность открытия новой красивой пещеры, договаривались оставить ее в нетронутом виде. И вот именно с открытием такой пещеры – Промежуточной – все тормоза и слетели окончательно. При разработке залежи оникса в незначительном тупиковом гротике открылась огромная пещера такой красоты, что ничего подобного ранее известно не было. Серьезнейшее испытание для чьей угодно этики. Пещера, которой не было до начала горных работ, как бы автоматически подпадает под те же соображения, по которым грабятся мелкие полости Хайдаркана. Что, естественно, не так, но уж больно тонка грань. А то, что Промежуточная оказалась не меньше и Хашм-Ойика, и Таш-Юрака, и Кап-Кутана Второго (или Главного) – трех известных красивых пещер массива, а также много красивее всех их трех вместе взятых, решило судьбу их всех.

С этого момента все понятия об этике отношений с природой исчезли. Разработки велись по всем пещерам. Где было далеко и трудно добраться через вход – пробивались штольни. Мелкие пещерные красивости, непригодные для распиловки, были объявлены «коллекционным материалом» и тоже подлежали выемке. Что хуже всего – известность пещер росла, и начали массово появляться экскурсанты – геологи, спелеологи, студенты, школьники. Пример, который они видели перед глазами был ужасен по своему психологическому воздействию. Они тоже втягивались в вандализм – при тех темпах разрушения, которые были у них перед глазами, пещеры уже воспринимались как обреченные – и, следовательно, полностью дозволенные к грабежу. Очень и очень немногие находили в себе силы устоять. Разгром нарастал в геометрической прогрессии и то, что все это удалось остановить, было просто чудом, потребовавшим для своего осуществления огромного числа разнообразных совпадений.

* * *

И все-таки, как это ни избито звучит, люди всегда лучше, чем о них можно судить по любой выдранной из контекста серии событий и поступков. Все те же моральные устои, про хилость которых я только что распространялся, оказались куда более прочными, чем это можно было себе представить. Практически все, участвовавшие в этой вакханалии, при первом осознании возможности ее прекратить, за эту возможность немедленно уцепились. Не потому, что жареным запахло – очень даже наоборот. Им пришлось кому явно, кому тайно, идти наперекор своему ведомству, что было как раз весьма небезопасно. Тем не менее, как только забрезжила хоть малейшая возможность, она была поддержана. Не всеми явно. Риск был существенно разный. Если сотрудники экспедиции не особо руководящего ранга, как Геннадий Кафанов, Сергей Пертенава и ряд других, могли действовать явно вплоть до писем в газеты (это очень своеобразная мера гражданского протеста, характерная только для СССР, на чем я еще остановлюсь), то руководящий персонал такого себе позволить никак не мог. Они рисковали многим даже если просто не оказывали активного противодействия попыткам спелеологов отбить пещеры. И они его оказывали. Уже много позже я понял, что почти наверняка они были с нами, но не могли этого показать. Собственно, когда спустя несколько лет после всей этой истории я случайно встретился с начальником той партии, к которой относился Карлюкский участок – Эдуардом Меркуловым, он это сказал явно. Несмотря на те широкомасштабные военные действия, которые ему приходилось вести. Не могу ручаться, но по моему представлению начальник участка Вячеслав Маркарянц, с которым шла особо яростная война, думает так же. Этот умный и достаточно умудренный человек просто не мог во время всей этой баталии совершать такого количества грубых ошибок. Если, конечно, не был в душе на нашей стороне.

* * *

Пожалуй, отметив, что пещеры в итоге были спасены, стоит пока остановиться, придержав рассказ об этом спасении до тех пор, пока читатель не проникнется духом пещеры. А сейчас – закончим разминку, включим свет, и наконец спустимся под землю.

ТРАГЕДИЯ ПЕЩЕРЫ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Ты больше извлечешь сейчас красот

За час короткий, чем за долгий год.

И. В. Гете

В предыдущей главе я немного затронул ту роль, которую сыграло в разгуле вандализма открытие пещеры Промежуточная. Судьба этой пещеры глубоко трагична. Пещеры, вызвавшей гибель остальных известных к тому времени пещер Кугитанга – и погибшей первой. Пещеры, которую знают все – и не знает никто. И само название которой скоро уйдет в историю, так как после соединения ее с Кап-Кутаном Главным это уже не самостоятельная пещера. Возможно, я пристрастен – Промежуточная была первой из очень красивых пещер, которую мне довелось увидеть в нетронутом виде – но я до сих пор уверен, что по своему разнообразию и чувству меры это была красивейшая пещера Кугитанга. Она была практически полностью уничтожена за три года, и очень мало кто из спелеологов видел ее первозданную красоту.

В ней не было гигантских гипсовых лесов, в которых можно часами блуждать между похожими на заснеженные ели сталагмитами. И вообще в ней не было ни одного действительно большого красиво декорированного зала. Да и зачем? Большой красивый зал – в принципе не для спелеологов, которые при своем слабом свете все равно не смогут увидеть его целиком. Такие залы – скорее для тех, кто любуется пещерами на фотографиях, а также для будущих поколений туристов, которые смогут все увидеть с оборудованной тропы при ярком освещении.

Зато в Промежуточной не было и километровых пустых участков. В радиусе ста метров от любой точки, кроме, возможно, крайнего юга пещеры, как правило встречался хотя бы один красиво украшенный маленький зальчик, или уголок, или галерейка, который можно было увидеть и ощутить сразу и целиком. Находясь в привычном масштабе предметов и объемов, и потому не теряя с пещерой контакта. Чувствуя себя ее правомерным обитателем, а не каким-то тараканом на футбольном поле. Такое чувство меры – достоинство, встречающееся у пещер чрезвычайно редко, и даже на Кугитанге подобных пещер всего две – Промежуточная и Таш-Юрак, который тоже практически полностью разгромлен, и застать «юность» которого мне не привелось.

Естественно, что во многих пещерах массива, да и в той же Промежуточной, уже найдены новые районы, которые отличаются и красотой, и чувством меры, но район – это все-таки район. Пусть он и размером побольше центральной части Промежуточной, о которой я веду разговор, и пусть он сколь угодно красив, но если до него нужно часами идти через исходно пустые, или разгромленные лабиринты, это уже совсем не то. Промежуточная была совершенным творением природы, гениально исполненным в каждом штрихе, и именно поэтому я хочу рассказать об ее первопрохождении. А еще потому, что на протяжении следующего десятилетия я попадал в нее лишь дважды, оба раза ненадолго, и только в один-два зала. И контраст в ощущениях, возникший когда мы устроили в 1988 году экспедицию непосредственно в Промежуточную, был ошеломляющим.

* * *

Началась история Промежуточной с маленького грота в стенке каньона, найденного Ялкаповым. Не знаю, с помощью какого колдовства он увидел под толстым слоем камней и известкового туфа на полу грота лежащий под ними пласт мраморного оникса – ни по каким содержательным соображениям этот грот не отличался от тысяч других. Интуиция хорошего геолога – вещь великая, и даже всякими разными организациями вполне уважаемая. И потому самоцветчики немедленно составили проект на разведку новой «точки», а выкопав пару канав и убедившись в правильности Ялкаповской интуиции – построили спускающуюся в каньон автомобильную дорогу и взялись за дело всерьез. В течение года они тихо-мирно ковырялись, и точка эта радовала глаз тем, что и оникс с нее идет, и пещерам вреда никакого.

Идиллия закончилась внезапно. Однажды утром, в июне 1977 года, после резкого похолодания, машина, как обычно, завезла смену рабочих на точку – и увезла обратно на базу. Потому что из маленькой и ничем не примечательной дырки в дальнем конце грота, в которую даже не пролезал кулак, теперь раздавался мощный рев водопада. Как известно, собака, которая лает, обычно не кусается, но с водой в каньонах Кугитанга шутки плохи. Стоит пройти достаточно сильному дождю, чтобы в каньонах появилась вода (что бывает раз в пять-десять лет) – и эта вода сметает все на своем пути, ворочая гигантские камни. Из страха перед возможным селем рабочие просто отказались остаться на точке.

Воде браться было решительно неоткуда – последний дождь был около двух месяцев назад, да и снеговой покров в высокогорье давно уже сошел. Никакой реальной причины для остановки работ не могло быть, но рабочих нужно было успокоить немедленно. И весь геологический персонал участка немедленно поехал разбираться с источником рева, захватив с собой пару наименее трусливых рабочих. Естественно, ревел ветер – превращение свиста ветра в рев водопада всякими эхо и резонансами – совершенно рядовое явление, не раз обманывавшее и гораздо более опытных спелеологов. Ветер не просто ревел – из дырочки вылетали с вполне приличной силой камешки размером до лесного ореха. Пещера слишком недвусмысленно заявляла о себе, чтобы это можно было оставить без внимания. И пещера открылась практически мгновенно – всего два раза пробуривали шпур и взрывали его аммоналом, благо компрессор, пневматический перфоратор и аммонал были под рукой. Чего под рукой не было, так это света – один единственный фонарь на шестерых. Потому – обследование новооткрытой пещеры пришлось отложить на следующий день, ограничившись на сейчас первой сотней метров. Но даже эта сотня метров обещала, что пещера будет необычной – буквально в пяти метрах за взорванным проходом начиналась щелевая галерея шириной всего метр и высотой десять – и по всей ее правой стене на высоте груди шла полочка с кустами таких геликтитов, каких никто из нас не видел даже на картинках. Как в музее. А дальше галерея выпадала в компактный сферической формы зальчик со снежно-белыми гипсовыми сталагмитами. И в конце зальчика была та самая узость, в которую вшестером с единственным светом было лезть совсем глупо.

На следующий день штурм готовился по всем правилам. Конечно, все на участке имели дело с пещерами, но ни у кого, кроме меня, опыта первопрохождений не было. Поэтому весь вечер пришлось объяснять стратегию и тактику, готовить топосъемочный комплект, проверять захваченные из Москвы веревки и веревочную лестницу, учинять тренировку в технике лазания. На первый взгляд лестница кажется совсем тривиальной штукой, но это не так. Если не знать приемов обращения с ней, основная нагрузка будет приходиться не на ноги, а на руки и на брюшной пресс, а это может за десяток метров измотать кого угодно. Веревка еще сложнее – на ней без специальных приспособлений держаться уже никак не возможно. Вся эта подготовка была, конечно, сплошным пижонством – в известных частях пещер Кугитанга на удивление не было ни одного вертикального участка и, соответственно, шансы на то, что мы столкнемся с вертикалями в Промежуточной, были исчезающе малы. Но не похвастаться опытом и снаряжением при таком хорошем поводе – было бы не в моем стиле.

* * *

Хрен там шансы малы. Вертикали начались ровно в двух метрах от места нашей вчерашней остановки, хотя разматывать лестницы и веревки пришлось еще полусотней метров дальше.

В ту пору мы еще оставались идеалистами и верили в то, что если пещера оправдает надежды и в ней окажутся гипсовые залы, аналогичные покореженным и закопченным туристами и вандалами в пещерах Хашм-Ойик и Таш-Юрак, то мы пещеру отстоим и рушить не дадим. Хотя иллюзий, что ее можно будет сохранить, если она окажется с кальцитовыми натеками, не было уже тогда – сохранить «залежи оникса» на пущенном в разработку ониксовом руднике было в то время невозможно. Но если вдруг вблизи от входа оникса не будет, то сохранение пещеры – уже предмет для обсуждения. К сожалению, как оказалось буквально через несколько часов – только для обсуждения. А перед спуском же дошло чуть ли не до драки – начальник участка Слава Маркарянц отбирал у рабочих, собравшихся с нами на экскурсию, пилы, взятые для того, чтобы «гипс пилить и делать ночники».

Наконец, треп закончился, и – полезли. Узость, остановившая нас в прошлый раз, через два метра оборвалась трехметровым уступом, достаточно, впрочем, узким, чтобы мы могли, не прибегая к лестницам и веревкам, спуститься в распоре. Сразу обрекая на уничтожение один из феноменов пещеры. Внизу вся щель была покрыта толстым слоем пещерного жемчуга – редчайшим типом конкреций, причем такого размера и чистоты, что мне за всю мою практику ничего подобного не попадалось ни до, ни после этого. Коридор так и был назван Жемчужной Щелью. Буквально через три дня вся эта удивительная россыпь была затоптана полностью…

Сразу за Жемчужной Щелью пещера уже открылась во всей своей полноте и неповторимости. Мы стояли на крошечном балкончике здоровенного зала, уходящего колодцем вниз метров на пятьдесят, и вверх на столько же. Зал потрясал воображение. Не натеками – их практически не было. И не размерами – в Кап-Кутане Главном есть залы и побольше. А тем, что характерно именно для Промежуточной – совершенством и необычностью. Все стенки и потолки были округлыми, без единого угла – как будто слились воедино несколько десятков гигантских мыльных пузырей. Все было окрашено в кроваво-красный цвет какой-то очень необычной глиной. В качестве завершающего аккорда – поверх этой глины звездами сияли маленькие кристаллы гипса, блестками отсвечивающие с самых дальних стен.

* * *

Именно в тот момент, когда мы стояли на балкончике, и прозвучали впервые слова «Братцы, а ведь мы где-то на верхних этажах Кап-Кутана!». Не то, чтобы они были особо провидческими – близкое соседство двух крупных пещер просто не оставляло другой возможности – но впервые всерьез пришло осознание грандиозности всей системы пещер. Разбросанные в радиусе нескольких километров Кап-Кутан Главный, Хашм-Ойик и Таш-Юрак до этого момента воспринимались хоть и большими, но все-таки конечного размера пещерами. Обнаружение точно в центре образуемого ими треугольника еще одной крупной полости ставило уже не перед подозрением – перед фактом, что система едина, и что она – одна из крупнейших на планете Земля. И одна из самых труднопроходимых. Знать бы тогда, что паршивый километр до Кап-Кутана Главного придется проходить пятнадцать лет, а стыковка с остальными полостями системы и через пятнадцать лет останется такой же труднодостижимой…