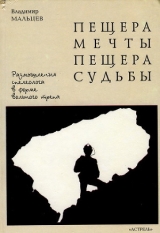

Текст книги "Пещера мечты. Пещера судьбы"

Автор книги: Владимир Мальцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)

* * *

Здесь же, под шелковицей, устраивается импровизированный госпиталь. Отученные от жесткой обуви ноги основательно стерты, спины и плечи обожжены солнцем, на плечах рубцы от лямок рюкзака. Наследие пещеры – тысячи царапин, нанесенных шариками и кристаллами – от агрессии солнца и ветра тоже воспаляются. В пещере с ними было проще – клеем медицинским залил и пополз дальше. Наверху отнюдь не так просто. И последнее – губы. Тоже отвыкшие от ветра и сухости, а потому обветривающиеся и трескающиеся со страшной силой. Вообще самые важные элементы аптечки – клей и губная помада. Для использования в пещере и после выхода соответственно.

Если предпринять правильные меры, то все это безобразие начнет реально доставать только завтра, а завтра мы уже будем спокойно ехать в поезде, если, конечно, не завернем в Самарканд пошататься. А сейчас оно только позволяет скоротать оказанием первой помощи время ожидания, поиздеваться друг над другом и еще раз почувствовать, что все нам нипочем в этом простом, прекрасном, но не очень дружелюбном мире.

Постепенно рассасываемся по машинам. Найти пустую и вписаться всем сразу удается редко, а на самосвалах, возящих из устья Булак-Дары гравий для дорожного строительства, по одному человеку вполне помещается. Так что до Чаршанги обычно удается добраться еще до закрытия магазинов с плюшками.

* * *

Встреча даже с минимальной цивилизацией примерно так же ошеломляюща, как и просто с поверхностью. Остаток дня до темноты проходит в продолжении куража, но уже с переносом его в городские условия. Контраст между только что приехавшими и не доставшими еще машину мурмулями и вернувшимися с массива спелеологами поразителен. И по виду и по поведению. Благостные физиономии возвращающихся, озаренные полным отсутствием любых забот и проблем, распознаются за сотню метров. Равно как и манеры, проникнутые обстоятельностью в любой мелочи, и – полной независимостью от суетности окружающих реалий. То есть – просто как у апостолов на иконах.

Чаршанга – очень любопытно спланированный город. При всего пятнадцати тысячах жителей, его главная улица, на одном конце которой находится вокзал, а на другом – почта, имеет длину около восьми километров. Безо всякого муниципального транспорта. Так что в дневное время все как спелеологи, так и мурмули, в основном мотаются большими и маленькими группками вдоль этого своеобразного бродвея (позвонить домой все равно хочется) с большими сепульками плюшек. В поезде ехать трое суток с гаком, так что плюшек нужно много. А больше делать все равно нечего. Поезд – глубокой ночью, на вокзале скучно, пиво в местных кафешках соленое и мерзкое. И остается продолжать пугание мурмулей. К большому удовольствию местных жителей и пограничников. Вечер на вокзале – единственное, что омрачает экспедиционные впечатления. Чаршанга – прекрасный городок, и аборигены там прекрасные, но все-таки это город. Со всеми его болезнями. И то, что вокзал по вечерам используется в качестве клуба местной «золотой молодежи» – накачавшихся анашой и сексуально озабоченных ублюдков – к сожалению, тоже реальность. Хоть их в целом и немного, но попортить жизнь они могут ощутимо, даже если до драки и не дойдет. Никакой милиции на вокзале нет и в помине, пограничники появляются за пять минут до прихода очередного поезда, начальник вокзала – за пятнадцать. Так что рассчитывать приходится только на собственные силы, и поэтому приходится организовывать круговую оборону. Отгораживать в углу вокзала редут из скамеек, усиливать его рюкзаками, закладывать женщин спать, чтобы не светились. Словом, предпринимать все меры, чтобы при возможном появлении всяких подонков мы их не заинтересовали. Отмахаться, конечно, всегда можно, но мы – пацифисты и предпочитаем избегать провокаций.

Хотя иногда все это оказывается более безобидным, чем кажется на первый взгляд. Туркмения – страна удивительная, и подчас оказывающаяся гораздо более цивилизованной, чем многие другие части бывшего СССР. Не так давно Грише Пряхину пришлось заночевать с женой и дочкой на развилке дорог посреди пустыни – за весь вечер так и не прошло попутки в нужную сторону. Уже поздно вечером к перекрестку подъехал автобус, идущий тоже не в ту сторону, и стряхнул десяток молодых ребят. Возвращающихся с какого-то праздника и потому – основательно пьяных, и по виду – тех самых. Гриша уже начал осматриваться, куда прятать жену, куда – дочку, и каким колом отмахиваться. Как вдруг кто-то из этих ребят громко объяснил: «Друзья! Здесь есть люди, которые по-нашему не понимают, так что давайте все разговаривать по-русски». И – никаких проблем.

Еще лет пять назад мирное разрешение подобной ситуации было принципиально невозможно. На среднеазиатов спиртное действует совершенно особым образом, и от пьяных, слава Богу, достаточно редко встречающихся, нужно держаться как можно дальше. Не потому, что они агрессивны. Скорее слишком занудны и назойливы. Русский человек, если перепьет, либо спать ложится, либо драку учиняет. Тот же узбек не отключится и первым в драку не полезет никогда. Но если реально переберет – забодает всех оказавшихся поблизости уговорами выпить, требованиями сыграть в карты, волочением за дамами. И единственное, чем его можно остановить – это по морде. Чего обычно делать не хочется. Воистину, не зря Аллах пытался оградить мусульман от пьянства строжайшими запретами.

Когда в начале восьмидесятых, в переходный период Кугитангской спелеологии, мы проводили дальние поисковки с лагерями, чуть ли не основной проблемой было поставить лагерь так, чтобы его не нашли местные алкаши и не начали ездить в гости с мешками бутылок. У них почему-то русский человек ассоциируется с пьянью, а так как компанию на пьянку среди своих найти трудно, приезжие русские представляются им идеальными собутыльниками. Нам несколько раз приходилось даже эвакуировать обнаруженные ими лагеря. Потому что не пустить в гости нельзя – приезжают ведь трезвые и хорошие, да и азиатские обычаи обязывают. А раз пустить – сразу выпивка, отрубающая начисто, и наутро уже к семи часам опохмелиться везут. Кошмар. Даже если абстрагироваться от того, какую дрянь там продают в магазинах под видом вина. Не знаю, из чего ее делают, но кайфу никакого, а голова с первого стакана трещать начинает. Да и местная манера пить не позволяет контролировать себя. На столе всегда одна бутылка – как только она закончится, так немедленно убирается, а из машины тащится следующая. После пятой уже совершенно невозможно оценить, сколько их было.

* * *

Поезд. Если за полуминутную стоянку разгрузиться со всем спелеологическим скарбом легко – можно заранее подготовиться, то загрузиться уже существенно менее просто. Во-первых, из-за некоторой неопределенности положения нужного вагона, во-вторых, из-за того, что проводник вполне может проспать и не открыть дверь, что приводит к галопу вдоль поезда с поиском хоть какой-нибудь открытой двери. А в третьих – потому что нет никакой гарантии, что места будут. Азиатские поезда – они веселые, даже если скорые, и никакого строгого понятия «место» в них обычно не существует. Так что как минимум полчаса уходит на то, чтобы устроиться. И – спать.

Как я уже писал, иногда мы заезжаем по дороге в Самарканд проветриться и побродить по древним городам Азии, но не часто. Чаще – сразу едем до Москвы, а это далеко и долго. Опять же, по пути туда время проходит быстро – слишком много снаряжения по дороге приходится ремонтировать, да и выспаться после сумасшедшей городской жизни ох, как не лишне. На обратном пути, когда энергия играет, трое суток в вагоне переносятся существенно хуже. Изредка, если компания мала и имеет достаточно близкие интересы, можно найти достойное занятие – например, написать серию научных статей, которые из-за проживания соавторов в различных городах и странах иначе никогда не были бы написаны. Немного выручают и книги. Как ни странно, в среднеазиатских городах издается порядком хорошей литературы, почему-то пренебрегаемой российскими издателями, а книжных киосков – по пять штук на каждом вокзале. Так что протрясание на каждой крупной станции окрестностей вокзала на предмет книг и плюшек – тоже традиция.

Если компания большая, тем паче студенческая, как оно обычно происходило в начале восьмидесятых, все гораздо сложнее. Удержать такую компанию в рамках приличий – то же самое, что не пустить в кабак вернувшихся из рейса матросов. Весь вагон в этом случае превращается в совершеннейший вертеп, так что даже проводники, бывает, сбегают. В 1981 году даже дошло до того, что публика распивала скорпионовку, восседая на ветерке на крыше вагона. А скорпионовка – напиток уникальный. Многие в тот раз были в Средней Азии впервые и были настолько поражены изобилием скорпионов, фаланга, сколопендр и прочей мерзости, что назаспиртовали их целые бутылки. Дабы по приезде в Москву залить эпоксидной смолой, отполировать и соорудить красивые сувениры. Только вот, как уже понятно из вышеописанного, до Москвы вся эта живность не доехала – выпили, когда кончилось все остальное. И с большим удовольствием.

Кстати о Самарканде. Пожалуй, самое любопытное отличие наших спелеологов от всяких импортных проявляется именно там. И заключается в манере переодеваться. Любой из отечественных спелеологов при выходе из пещеры переодевается в нечто менее грязное, но того же типа. Зато переобувается в хорошие ботинки. И если по дороге домой попадает в город, форму одежды не меняет. Европейский или американский спелеолог не переобувается. Зато, если по дороге возникает город, переодевается чуть ли не в смокинг, оставаясь в тех же ботинках, в которых лазил по пещере, и из которых во все стороны торчат пальцы. Что создает при наблюдении со стороны весьма своеобразный контраст, впрочем, полностью гармонирующий с Востоком.

* * *

Приезд домой отнюдь не означает окончания экспедиции. Еще несколько дней будут достаточно напряженными. Нужно проявить пленки, нужно дообработать топосъемку. Отрисовать итоговые карты. Нужно, в конце концов, так забазировать снарягу, чтобы она спокойно пролежала до следующего года. И нужно, хотя бы в первом приближении, истребить в себе наиболее трудновоспринимаемые в обществе пещерные привычки. Только после этого возникает некоторое ощущение завершенности. А заодно – состояние ожидания следующей встречи с пещерой.

ВПЕРЕДИ – ТЬМА

Эта глава – вместо эпилога. Но так как связного действия в книге, в общем-то, не было, да и история исследования пещеры Кап-Кутан, не говоря об остальных пещерах Кугитанга, еще не закончилась, равно как и мои спелеологические искания, итог, приличествующий в эпилоге, подводить нечему. Да и вообще в спелеологии итогов не бывает – как заметил еще Кастере, в мире нет ни одной сколько-нибудь большой пещеры, про которую можно было бы с уверенностью сказать, что она исследована до конца. И потому я посвящу эту заключительную главу тому, что составляет непременный атрибут всей спелеологии – тьме.

Что впереди у данной конкретной пещеры? И что впереди у Кап-Кутанской спелеологии? И спелеологии вообще? И у чего угодно, имеющего к спелеологии хоть малейшее касательство? А ведь одно и то же – тьма. И чем она гуще, тем радужнее следует рассматривать перспективу. Как в прямом смысле, так и в любом из переносных.

Первозданная тьма пещер не поддается никакому описанию. Глаз человека – настолько тонкий инструмент, что способен видеть чуть ли не отдельные фотоны. И поэтому в обычных условиях настоящая пещерная тьма практически не может быть воссоздана. Всегда найдется какой-нибудь луч от какой-нибудь лампы или звезды, пусть просочившийся по тонким щелям, пусть отразившийся по пути пять раз, но оставшийся светом. Как в том анекдоте – чтобы гарантированно уберечься от СПИДа, наденьте четыре презерватива, обмотайте в шесть слоев синей изоляцией, наденьте пятый презерватив – и не допускайте никаких половых сношений.

В пещере стоит только выключить свет, и вас поглощает полная, первозданная, ни с чем не сравнимая тьма. Ее воздействие на человека чрезвычайно разнообразно и интересно, и по нему всегда можно сразу отличить опытного спелеолога от новичка. Новичка немедленно начинает одолевать или словесный понос, или непреодолимая тяга к производству максимально возможного шума иными методами. Мозг, лишенный привычного органа чувств, испытывает просто физиологическую потребность к увеличению информационного потока через другие шлюзы. Опытный же спелеолог умеет при наступлении тьмы добиться равновесия не искусственной перегрузкой чувств, а их обострением. Начинает вслушиваться в капель, звучащую на расстоянии сотни метров, в шелест крыльев летучих мышей, в эхо от ударов собственного сердца. Даже кожа на руке при движении ощущает отбойный ветер от стен и тончайшие перепады температуры. В ограниченном объеме узких лазов вполне может создаться впечатление, что и без света все видно – настолько точно слух и осязание могут вырисовывать картину ближайшего окружения.

И если спелеолог вдруг остался в одиночестве без света, именно последнее обстоятельство наиболее опасно. Правило ждать спасателей, не двигаясь с места, в основном продиктовано именно способностью человека «увидеть» кожей и ушами такие щели, в которые при свете ни один псих не полезет – обычное зрение имеет тенденцию к завышению сложности прохождения. И более того – уползти по этим щелям в самый дальний, а зачастую и вообще неизвестный район пещеры. Гораздо эффективнее, чем со светом. Если бы ему для проползания нужно было ощупать каждый камень, постучаться о каждый неожиданный выступ головой – далеко бы не уполз. Но в том и состоит проклятье спасателей, что если у объекта спасения не хватило выдержки на то, чтобы дожидаться на месте, то уж чувства стен и ходов ему заведомо хватит на то, чтобы вместо часа его искали двое суток.

Но в отсутствие аварийной ситуации практически все спелеологи тьму очень любят, хотя и в не очень больших дозах. Это как алкоголь. Остаться во тьме минут на пять – процедура, с совершенно необыкновенной эффективностью приводящая и мысли, и чувства в порядок, остаться на час – притупить и то, и другое.

* * *

Тьма облегчает поиск пещер и новых продолжений. Если перед вами стена каньона, и на ней чертова прорва всевозможных дыр, смело начинайте осмотр с той, которая чернее всех. Вероятность того, что если хоть одна из них ведет в пещеру, то это именно она, достаточно велика. Конечно, настоящей тьмы так не увидеть. Тьма и темнота – вещи очень разные. Темнота имеет разумный предел, диктуемый окружением. Тьма – нет. Она всегда слегка иррациональна. Немножко тьмы, подмешанной в темноту, означает неизвестность. И натренированный взгляд всегда этот оттенок видит.

Внутри пещеры – то же самое. В любой трещине, любой узкой дыре есть кристаллы, есть капли воды, и все они отражают свет. Если они его отражают меньше, чем должны – значит, дыра дальше расширяется. Если в углу зала вы видите сверкающую великолепием кристаллов галерею, можете быть уверены, что это пусть красивый, но тупик. Если вы видите темную щель – встают вопросы. Но если в темноту узкого лаза подмешано немного настоящей тьмы – немедленно вперед! И часто хваленая интуиция спелеолога во время первопрохождений именно на том и основана, что глаз различает тончайшие оттенки темноты, а мозг уже на уровне подсознания определяет ту грань, за которой темнота приобретает оттенок тьмы, означающей новый неизвестный объем.

Тьма иногда и разочаровывает. Самая перспективная и самая темная дыра может неожиданно заткнуться. Буквально за следующим поворотом. Иногда – на год, иногда – навсегда. Но практически всегда – честно. Подлости за пещерами просто не водится, и если пещера не хочет кого-то пускать, она просто не пустит, но водить за нос не будет.

* * *

Чуть ли не главное достоинство спелеологии в ее слабой предсказуемости. В любой нормальной науке многое видно на два-три шага вперед. В пещерах и во всем, что с ними связано – на один. Дальше все равно тьма, способная скрыть что угодно и преподнести любой сюрприз. И в этом – величайшее наслаждение. Можно предсказать, что скоро галерея расширится и будет зал. Но его размеры всегда будут неожиданными. Можно предсказать, что зал должен быть красивым. Но то, что в нем обнаружится, превзойдет всякое воображение. Можно даже предсказать какую-нибудь экзотическую минералогию ожидаемого нового участка. Но и она преподнесет сюрприз, оказавшись зависящей не от физико-химических, а от каких-нибудь биологических процессов.

Проводимые после завершения каждой экспедиции капустники, они же слайдятники, радикально отличаются от таковых, проводимых какими-либо туристами. Главным образом тем, что служат не только для оживления старых и обсасывания свежих воспоминаний, но и для построения планов на будущее. Пещерная тьма, в отличие от всех прочих иррациональных явлений, вполне фиксируется фотоаппаратом, а также проявляется на новых отстроенных и увязанных картах. Конечно, не черными пятнами. Тьма – многолика. Она может приобретать любые цвета и формы, оставаясь в то же время тьмой. Приобретая вид замеченных только на слайде неизвестных кристаллов. Или нелогичного поведения галерей на карте. Или – противоречия в рассказах двух человек об одном и том же тупике. Совместный поиск и обсуждение таких отражений тьмы и составляет главную цель капустника. А главное – составление планов, как эту тьму на том или ином участке развеять. Не в смысле объяснить. Всякая наука, попытки смоделировать и объяснить эти отражения тьмы, будут уже потом. И уточнение исследовательских планов – тоже потом. Но главное – фиксация проявлений тьмы и первичное черновое планирование – делается сейчас.

Поэтому капустник превращается в некоторое мистическое действо, проводящееся в соответствующей обстановке. Растормаживающая экзотика необходима. Например, пара ведер живых раков и ванна, наполненная пивом. Или – жженка по древнему гусарскому рецепту. Для успеха мероприятия необходим свежий взгляд на вещи, а для этого должен быть создан непривычный фон по максимально большему количеству органов чувств. И – свежие люди. А потому капустники – не закрытые мероприятия. Гости на них вполне бывают, но – избранные. И у спелеологов – большая честь быть приглашенным на послеэкспедиционный капустник какой-либо чужой группы. Это – признание интуитивного видения не хуже своего, но отличного по сути. Обеспечивающего хороший дополнительный взгляд со стороны, ставящий многое на свои места.

* * *

Тьмой пронизана и сама спелеология в своем глобальном смысле. Во всем своем развитии. И во всем мироощущении спелеологов. Такого количества иррациональностей как в спелеологии, трудно себе представить в любой другой группе по интересам или социальной группе. Не могу, впрочем, уверенно ручаться в этом за эпоху ее становления, но в наше время это безусловно так. Чем радужнее кажутся перспективы, тем они хуже в реальности. И чем хуже они кажутся, тем они радужнее на самом деле. И это вселяет определенный оптимизм, так как перспектив хуже, чем просматриваются в данный исторический момент, просто невозможно придумать.

В качестве примера опять вернусь к «перевороту» в отечественной спелеологии, который я частично затронул в главе «Эпоха вандализма». И копну его хоть и немного, но – вглубь. Волна спелеологических открытий конца семидесятых и начала восьмидесятых, третья в истории отечественной спелеологии, была во многом обусловлена совершенно иррациональным противостоянием двух величайших российских спелеологов того времени – Владимира Илюхина и Александра Морозова. Боровшихся за одно и то же – за охрану пещер, за безопасность подземных экспедиций, за развитие спелеологии и как науки, и как спорта. Но – друг против друга. Потому что Илюхин начал чуть раньше. И, что совершенно закономерно в обстановке отсутствия конкурирующих подходов при давлении государственных структур, пришел к содранному с альпинизма армейско-казарменному варианту организации всей спелеологии. Который вариант, несмотря на очевидный его идиотизм, привел-таки ко второму периоду расцвета отечественной спелеологии. И немедленному обратному затуханию. И вследствие распространения которого Александру Морозову, человеку на самом деле той же целеустремленности, что Илюхин, той же бескорыстной любви к пещерам, и вероятно, даже тех же жизненных принципов, пришлось начинать в «подполье». И этим двум людям, ненавидящим любые военные действия, по совершенно иррациональному стечению обстоятельств, пришлось воздвигнуть между собой баррикады, развести спелеологов на разные их стороны и заставить воевать. По сути – под одним и тем же флагом, с одними и теми же лозунгами, не испытывая вражды друг к другу и не желая ничего завоевывать. И вот именно этот бред и привел к третьему, наиболее плодотворному, периоду расцвета спелеологии в стране.

И точно то же самое можно сказать о пещерах Кугитанга. Не были бы пещеры разгромлены самоцветчиками – их бы просто тихо уничтожили геологи и туристы. К сожалению, в условиях Средней Азии, лишенной спелеологических традиций, иного исхода быть не могло. И тихо уничтоженные пещеры так же тихо потеряли бы свою привлекательность, и не собрали бы той критической массы спелеологов, которая нарушила бы застой в их исследовании. И не было бы того каскада открытий, которыми мы так гордимся, равно как и тех новых залов, открытием которых может гордиться все человечество.

* * *

В любой науке, в любых исследованиях, в любом туристическом походе, в любой жизни есть путь. Более или менее определенный, но путь. В пещерах – нет. Только тьма. И это отсутствие пути – чуть ли главная прелесть спелеологии. Отсутствие пути – это и отсутствие необходимости этот путь расчищать, кого-то с него спихивать. Как только на короткое время появляется подобие пути, приятный климат заканчивается до тех пор, пока опять не сгустится спасительная тьма. Тьма в качестве своеобразной эмблемы спелеологии, пожалуй, сейчас даже более популярна в мире, чем традиционная летучая мышь. С одной стороны, пришло понимание важности именно тьмы, а с другой, с летучими мышами спелеологи теперь встречаются не так уж часто. И пещеры пошли вглубь, так что далеко не всякая летучая мышь залетит. И просто, как это ни прискорбно, летучих мышей распугали. Привходовые части многих пещер уже настолько посещаемы, что эти милые животные теперь предпочитают селиться в других, более тихих местах.

И, так как тьму в качестве эмблемы не нарисуешь, она нашла себе другое выражение. Максимально возможная на поверхности темнота, символизирующая пещерную тьму, наступает, как известно, в момент лунного затмения. И лунные затмения являются праздниками для всех спелеологов мира. К ним даже обычно привязываются сроки и места проведения спелеологических конгрессов. Которые, к слову, совсем не похожи на любые другие научные конгрессы. Во-первых тем, что научная программа в них всегда сопровождается технической и спортивной, а также всевозможными фотовыставками и конкурсами, выставками снаряжения, киноконкурсами и многим другим. Во-вторых – своим особенным психологическим климатом, в котором полностью отсутствует конкуренция, уступающая место чистому и бескорыстному сотрудничеству. И в-третьих – тем, что неформальное общение превалирует над официальным. В этом они даже чем-то похожи на туристские слеты, хотя публика в массе и постарше, да и основа мероприятия в первоисточнике научная. Но спелеолог – он только до тех пор спелеолог, пока лазит сам, а раз так – его интересуют и снаряжение, и фильмы, и рассказы, и, конечно, грандиозный праздник лунного затмения.

* * *

Сейчас в спелеологию пришло новое поколение. От моего остались единицы. Многих уже просто нет, а многих отсекли от пещер трудности, переживаемые страной. И опять впереди – тьма. Новое поколение практически оторвано от предыдущего и живет своими идеями и интересами. Но оно есть. И то, что оно местами труднопонимаемо, еще ничего не значит. Пещеры накладывают свой отпечаток на человека, и если человек несовместим с пещерами – он уйдет. Если же совместим – его обязательно ждут открытия. А какие – посмотрим. И – да здравствует тьма!

Москва, март 1994