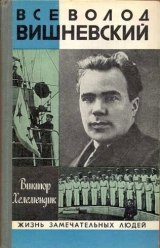

Текст книги "Всеволод Вишневский"

Автор книги: Виктор Хелемендик

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)

7

В фонде В. В. Вишневского в ЦГАЛИ хранятся черновики и копии полутора тысяч его и четыре тысячи семьсот пятьдесят писем ему, исключая, конечно, поздравительные и телеграммы, письма читателей и радиослушателей, начинающих писателей, корреспондентов журналов и газет, в которых он работал. По этим письмам создается довольно объемное и разностороннее впечатление о Вишневском – писателе, критике, литературоведе, журналисте.

Вспомним: в «Знамени» он прочитывал ежемесячно пятьдесят рукописей, а значит, из редакции уходило не менее пятидесяти ответных писем. Иногда это законченная рецензия на то или иное произведение или наброски к исследованиям по истории литературы. А кроме того, Всеволод Витальевич неизменно, живо откликался, «детонировал» на новые, пусть еще и не до конца осуществленные, творческие замыслы товарищей по перу.

Как-то Н. Михайловский послал ему главы своей будущей книги «Линкор „Марат“». Прошло совсем мало времени, и почтальон принес Михайловскому пакет – в два раза толще. Вишневский не только изложил свои замечания на двадцати страницах, но и послал ряд рукописных материалов, имевшихся у него в единственном экземпляре.

Всеволод Витальевич делился и с другими писателями своими записями, документами, книгами. Если только требуется помощь – Вишневский проявлял и настойчивость и бескорыстие, увлекаясь, исчерпывал свои возможности до дна. Яркая иллюстрация мгновенного отклика на то, чем живет, мучается другой, – его переписка с К. А. Фединым.

…Однажды Константин Александрович попросил дать некоторые справки, относящиеся к периоду гражданской войны. «Хорошо, я поищу, подумаю», – ответил Вишневский и вскоре послал подборку материалов с такой сопроводительной запиской: «Покопался в своих книгах. Нашел книгу о Саратовском Совете рабочих депутатов. Материалы 1917 и 1918 годов. Может быть, просмотрев книгу, Вы кое-что найдете для себя. Протоколы дают некое отражение фактов, страстей, интересов, тем, дел. Есть интереснейшие эпизоды, биографии (см. примечания в конце книги). Есть и интересные письма, заявления и пр. Есть также различные отчеты и не лишенные остроты прения по ним» (18.IV.1947 г.).

Спустя несколько дней (поиски продолжаются) – новое письмо: «Копнул свою библиотеку еще глубже. Шлю Вам книгу А. Деникина „Очерки русской смуты“ – том, как раз нужный для Вашего романа. Тут и корни 1918-го, и необыкновенное лето 1919-го, и поход на Москву, и обозначение флангов, и Антанта, и разгром белых, и пр. и пр. Тут и взгляды „той“ стороны и пр.».

Назавтра – целых два письма кряду. Одно – ответное, в котором Вишневский радуется тому, что «зреет, создается серьезный политический роман»; а второе сопровождает «две полезнейших по фактическому материалу статьи». И здесь Всеволод Витальевич дает – осторожно, тактично – совет, ибо его, как он выразился в дневнике, тема «затревожила»: «… Я думаю, Вы глубоко войдете в материал. Вы неторопливы. И еще: чем глубже Вы будете идти психологическими путями, тем основательнее Вы придете к политической сути России, ее делам, чаяниям, верованиям, подвигам, метаниям, расставанию с „азиатчиной“, косностью, невежеством и пр.».

И далее Вишневский пишет большое – 25 страниц на машинке! – письмо Федину о главных чертах социально-политической и стратегической обстановки в стране в 1919 году…

При встрече Константин Александрович рассказывал ему о своих творческих планах:

– Хочу написать десять романов, чтобы охватить всю нашу жизнь, полвека…

Как известно, Федину не удалось до конца осуществить свой замысел – за «Первыми радостями», «Необыкновенным летом» – оставшийся незавершенным роман «Костер». Говоря о своей принципиальной творческой установке применительно к этому произведению, Константин Александрович подчеркивал: «Постоянное мое стремление найти образ времени и включить время в повествование на равных и даже предпочтительных правах с героями повести – это стремление выступает в моем нынешнем замысле настойчивее, чем раньше. Другими словами, я смотрю на свою трилогию как на произведение историческое».

Такой подход был близок Вишневскому, и именно поэтому Федин принимал его помощь с радостью. И до тех пор, пока автор «Необыкновенного лета» не закончит работу, Всеволод Витальевич шлет ему материалы о гражданской войне на Волге – книги, статьи, воспоминания – свои, О. И. Городовикова, Г. Ломакина.

«Привет, Константин Александрович! – пишет он 22 марта 1948 года. – Вспомнил, что к Вашей теме у меня есть большой альбом „Первая Конная“. Шлю Вам его. Просмотрите типаж, документы и пр. Кое-что наверняка пригодится.

Далее. Шлю Вам журнал „Красный флот“. Он посвящен 10-летию Красной Армии. Там есть мой очерк „Конная Буденного“… Да, советую тщательно выверить дело о Камышине. Бывший комиссар Чижевский говорил мне, что на некоторых картах Камышин обозначен в 1919 году за нами и взят-де белыми не был. Но у меня есть описания обстрела Камышина нашими кораблями…»

Позже, по просьбе автора, Вишневский читает главы романа и делает поправки и, как только может, поддерживает морально. Зашел Федин как-то на дачу. Он похудел, на лице седая щетина. Сказывается большое напряжение: «Я прямо распадаюсь… Пишу последние страницы – смотр Сталиным Первой Конной в Новом Осколе…».

Разумеется, Всеволод Витальевич охотно взялся консультировать – помимо подробного описания смотра, дал ряд бытовых деталей. А спустя некоторое время посылает подбадривающую записочку: «Понимаю Ваше состояние… Ну, еще несколько усилий… Я думаю, что будет Нужная, прочная вещь. Объем – дело „производное“: ведь тема такая широкая – зарождение новой России.

По готовности романа с охотой прочту все, – для цельности впечатлений, ощущений; побеседуем».

Вишневский глубоко проникся заботами и мыслями о романе (не исключено, что и идея написания пьесы «Незабываемый 1919-й» родилась под влиянием столь близкого участия в «творческой кухне» К. А. Федина), и вскоре произошел весьма любопытный случай. 27 августа 1948 года в 3 часа дня Всеволод Витальевич деловито и подробно отвечает на очередной возникший у Федина вопрос: «Справка для Вас. – В русской коннице издавна были кавалерийские значки: эскадронные, сотенные, значки команд разведчиков, штабные и т. д. Эта традиция перешла и к Конармии. Сотни и эскадроны возили значки: штандарты на пиках, обычно алые, с номерами, небольшими текстами и пр.

Я помню, что у штаба Конной при специальной сотне был такой же значок. Его устанавливали у занимаемого здания – это означало: здесь сотня штаба…»

А в ответ Константин Александрович пишет:

«Спасибо за письмо. Получил его через 10 минут после того, как поставил точку на „Необыкновенном лете“… Вам по праву могут и должны быть посвящены некоторые страницы и даже главы этого романа. Благодарю Вас за помощь и за товарищество – за бескорыстие и терпеливость желания мне помочь… Вам первому сообщаю об окончании работы».

И Вишневский, получив эту записку, тут же со всей полнотой чувств, искренне радуясь удаче товарища, отвечает:

«Дорогой Константин Александрович!

Конец! Роман написан! Конармия ворвалась в Ростов или Майкоп! Понимаю, приветствую! Полтора, два года работы – это ведь больше и дольше походов 1919 года…

Благодарю за добрую записку. Я выполнил лишь свой долг: долг бойца Конармии, долг русского человека, долг редактора, долг товарища.

Сейчас Вы пишете мне в запале. Потом будете пристально выверять и править все главы. Я поэтому все-таки покопаюсь насчет значков, Нового Оскола и пр…»

Замечательная творческая дружба двух крупных писателей нашего времени продолжалась до самой смерти Вишневского, и на титульном листе вышедшего из печати «Необыкновенного лета» романист сделал такую знаменательную надпись: «Дорогой Всеволод Витальевич! Вы были моим Вергилием по военно-историческим дорогам 1919 года… К моей памяти о прошлом Вы щедро прибавили свою…»

Как-то утром позвонил Довженко:

– Очень по тебе соскучился. Завтра кончаю монтаж фильма. Художественный совет студии доволен, а в воскресенье еще просмотр – для ученых и для друзей. Может, приедешь, а?..

Наконец-то фильм, которому Довженко отдал несколько лет, выйдет на экран. Все бы ничего, но в условиях послевоенной разрухи и студии приходилось туго: иной раз съемки откладывались из-за того, что не хватало реквизита. Александр Петрович снимает без передышки, на съемках кричит, ругается: то шляпа для актера, исполняющего роль Мичурина, тесна, то яблоки грошовые, а ведь нужны отборные, выставочные. Да и переделывать фильм пришлось после замечаний худсовета…

В эти трудные для Довженко годы они еще больше сближаются: чаще встречаются, ведут долгие беседы о жизни, литературе, искусстве, расстаются неохотнее. Порой у Александра Петровича бывают приступы уныния: после того, как написанный в 1943 году по свежим следам событий сценарий «Украина в огне» Комитетом по делам кинематографии был запрещен для печати и для постановки, от режиссера отвернулись в Киеве, даже на «Украинфильме», который ныне носит имя А. П. Довженко…

В минуты откровений шва речь о самом главном. «Я проживу еще лет шесть… – говорил Довженко. – Надо написать несколько пьес… Я думаю о новом, интеллектуальном театре. Без быта, писатель не должен вещать из „нутра“ героев, а излагать мысли, очищенные мысли людей… Я, например, пишу крестьян как философов…» И он вспоминал своего отца, живые картинки детства: на покосе, бывало, когда дождь льет и льет и портит сено, бородатый, косматый старик, подняв руки со сжатыми кулаками, гремел: «Что же это такое?! Зачем?! Вот я тебя косой!..»

Нередко они говорили о творчестве Эйзенштейна – в, определенном смысле антипода Довженко, который, признавая талант кинорежиссера, восставал против отдельных его проявлений.

– Шедевр… – это о второй серии «Ивана Грозного», И Александр Петрович тут же уточняет свою оценку. – Но это трагедия без катарсиса… Ненавижу такое искусство… Гениальная фотография… Гениальная музыка Прокофьева, совпадающая с кадрами так удивительно. Портреты, замедленность… Все под сводами, душно… В цвете ничего нового – это все было в живописи: бархат, золото и прочее… Танцы у Грозного – нечто от ансамбля, какой-то парень стриженый, современный… Странно, Всеволод…

– Эйзенштейн – большой талант, – говорил в другой раз Довженко, – но он залез в дебри библиотеки, в западную эстетику. Он уже не вернется… И потом: он всегда ироничен, циничен… Где-то он перед зияющей пустотой. А надо иметь – всегда надо иметь святое…

Вишневский далеко не со всем согласен, но в давнем споре Эйзенштейна и Довженко – «горожанина» и «крестьянина», таланта «от головы и эрудиции» и таланта «от земли» – он на стороне последнего. Вновь и вновь перечитывает эйзенштейновский сценарий, смотрит фильм и приходит к выводу, что художник потерпел неудачу: «Это „дворцовая“, мрачная вещь… Надо было ее сжимать и делать сильно Ливонскую войну…» В другом месте дневника мы находим и более развернутую оценку «Ивана Грозного».

Суть мнения Вишневского сводилась к следующему: автор сценария и фильма ушел от России XVI века к западноевропейской живописи, к католицизму; его потянуло к игре средневековыми ужасами. Забыл о русской природе, о духе, о русских страстях; поспорил с «Борисом Годуновым» и «Царем Федором Иоанновичем», с Репиным, Суриковым и другими – и наказан. Попал в плен к старомодной композиции, взял условный и исторически ошибочный сюжет «узкого дворцового заговора», убийств, казней… Исключил народ, исключил почти государственную деятельность Ивана, неверно изобразил военную силу России (дал разнузданных, порочных опричников, а где ратники, воеводы, ополченцы?).

Вишневский написал пятнадцать страниц отзыва и прочел их Эйзенштейну. Тот, слушая, внутренне волновался, краснел, в одном-двух местах возражал в частностях. А затем потянулся к рукописи:

– Можно ее взять с собой?..

Вишневский кивнул в знак согласия, и Эйзенштейн, вымученно улыбнувшись присутствовавшей при разговоре Софье Касьяновне, сказал:

– Хорошо, что ее Всеволод не напечатает… Это отличная проза…

А вообще, несмотря на довольно жестокую критику второй серии «Ивана Грозного» Вишневским, для Эйзенштейна Всеволод Витальевич оставался одним из тех немногих людей, на чью помощь он мог рассчитывать в трудную минуту.

Благие душевные порывы свойственны многим, но осуществить их дано не каждому. Вишневский читает воспоминания Всеволода Рождественского о Есенине: написаны они ярко, создается образ поэта – обаятельного, надломленного, теряющего себя неотвратимо и до боли обожающего Россию. И Всеволод Витальевич тут же пишет автору: «Прочел Вашу главу, и сразу захотелось написать Вам. Спасибо, крепко жму руку».

Второго августа 1949 года М. С. Шагинян подарила Вишневскому томик своих избранных произведений с надписью: «По Вашему совету я переписала „Гидроцентраль“…» И можно не сомневаться, что благодарность им заслужена честно. А еще из этой надписи очевидно: авторы близко к сердцу принимали его отзывы и мнения.

Дружескую поддержку Вишневского в полной мере ощутил и видный украинский советский писатель Юрий Иванович Яновский, автор лирико-романтических «Всадников», поэтических рассказов и пьес. Познакомившись еще в тридцатые годы, они по-настоящему сблизились во время Нюрнбергского процесса, где Яновский находился в качестве корреспондента украинских газет и где он чувствовал себя неуютно и одиноко. Будучи исключительно тонкой и впечатлительной натурой, Юрий Иванович тяжело переживал все, о чем шла речь на заседаниях Международного трибунала: и факты злодеяний фашистов, и показания свидетелей, и просмотр кинолент, запечатлевших варварства гитлеровцев, Вишневский заходил за ним в гостиничный номер, и они вместе коротали время: бродили по улицам Нюрнберга либо вели бесконечные беседы о путях дальнейшего развития литературы.

И не случайно, что в апреле 1948 года, при встрече в Москве, именно Яновскому, соратнику по романтическому направлению в литературе, Всеволод Витальевич, как бы продолжая давнишний разговор, доверил свои мысли о том, что сегодня нужны не столько патетические взлеты, сколько трезвое, научное, с критикой и самокритикой видение жизни, бесстрашное, с железным убеждением в силе и правде нашего дела и широким, свободным изображением социальной жизни; что для России нестерпимо отсутствие философского, политического, гражданского романа (новеллы) – тургеневского, толстовского, чеховского, горьковского…

По возвращении из Нюрнберга на Родину Вишневский первым написал Яновскому (28 мая 1946 года), предложив сотрудничать в «Знамени», что было одновременно свидетельством и личной симпатии, и внимания главного редактора к развитию литератур братских союзных республик, его кровной заинтересованности в том, чтобы приток авторов оттуда усилился.

И в последующие месяцы Вишневский внимателен к другу, пишет, что рукопись Яновского, как только получит, сразу же пустит по знаменскому «казачьему» кругу редколлегии. Однако у Юрия Ивановича дела складывались неважно, хотя и работал он на совесть. Правда, плакаться он не любил, и лишь некоторые детали говорят об атмосфере, создавшейся по отношению к нему на Украине в 1947–1948 годах. Впрочем, нелишним, видимо, будет привести некоторые выдержки из их эпистолярного диалога.

В. В. Вишневский – Ю. И. Яновскому. 20.11.1948 г.

«Думаю о Вас, о Вашей жизни, о Вашем творчестве… Сердцем хочу Вам успехов, ясности, доброго настроения. Всегда вспоминаю наши поездки, работу, новогодние блуждания по лесу и болоту, разговоры о жизни. Напишите, дорогой, что у Вас, как работа, самочувствие?

Я по-прежнему в потоке дел…»

Ю. И. Яновский – В. В. Вишневскому. 25.11.1948 г.

После поздравлений с 30-летием Советской Армии и Флота Юрий Иванович пишет: «И подаю Вам, товарищ каперанг, рапорт о том, что есть еще порох в пороховницах, еще не гнутся казаки!» Хотя и начато письмо в шутливом тоне, но выдержать его трудно: работает над книгой из последних сил, так как с осени не получил ниоткуда ни копейки.

«Надеюсь побывать в Москве в течение ближайшего месяца, тогда все Вам расскажу о моей жизни и прочем. Трудно даже поверить, что возможно то, что мне пришлось пережить. В общем, надеюсь похитить у Вас пару часов для изложения моих творческих дел…»

А следующее письмо Яновского (от 25 мая 1948 года) – ответ на, к большому сожалению, несохранившееся письмо Всеволода Витальевича – дает представление и о характере взаимоотношений между ними, и о Вишневском – редакторе и человеке.

«Дорогой Всеволод!

Люблю Вас, чёрта морского, пренежно и желаю, чтобы сердце Ваше было молодо, как тридцать лет назад, а душа молодела еще тридцать лет, и чтобы Вы закончили книгу, пьесу, мемуары и редактировали „Знамя“ б эпоху коммунизма…

Ну, что же мне сказать о полученной мною оценке моих опусов?.. Вы видите как хороший редактор, а это очень редкое качество – быть хорошим редактором. Надо отрешиться от сугубо личного, видеть поступь нашей литературы и отметать все, что к ней не относится…

Я сажусь к столу – попробую исправлять те 7 рассказов, которые Вы отобрали для журнала. Во вчерашней телеграмме, подписанной Вами и С. И. [49]49

С. И. Вашенцевым, ответственным секретарем «Знамени».

[Закрыть], говорится о присылке мне копии отредактированных вещей для согласования. Очевидно, перед набором? Я не задержу больше двух дней… Единственная у меня просьба, если это не будет наглым вмешательством в дела редакции, – напечатать отобранное Вами по возможности скорее, – Вы понимаете мое положение. Я мечтаю о встрече с читателем.Закончив с „Киевскими рассказами“, я возьмусь за новое, довольно раскачиваться, надо каждый год давать книгу. Надеюсь и впредь видеть Вас своим редактором и дружеским критиком, говорящим все по-честному…»

И еще ответные письма Вишневского:

От 27.V.1948 г.

«Козаче, день добрый!..

Ваши письма получил. Благодарю. Вижу, как Вам в Киеве одиноко, трудно. Бывайте у нас – в Москве, – двери все открыты…

Видимо, в письмах мы коснулись существенной стороны Вашего творчества. Углубляйте точность наблюдений, отбор фактов, народных рассказов, дум, легенд… Это – Ваша стихия, а не публицистика, „сюжеты“, газетные темы, „скрежеты“ и пр. Вы, изучая, особенно на Правобережье, опыт Отечественной войны, органически придете к глубокой теме осуждения украинского национализма и националистов…» Далее Всеволод Витальевич советует поездить по Украине, пособирать материалы – факты – из архивов, из живых рассказов крестьян, солдат, офицеров, дедов, крестьянок, и тогда он напишет книгу, которая «может стать книгой народной, спором всенародным, – судом Украины над предателями, лжеукраинцами… Книга может стать гимном подлинной Украине, ее славе, казачеству былому и потомкам его в современности… Книга может звучать, как „Я обвиняю“, и Вы – автор „Всадников“ и др. и должны написать то, что другие не могут, не хотят, не умеют (нет желания и огня)…»

Письмо 29.V. 1948 г.

«Юра, привет. Продолжаю думать о выдвинутом для Вас плане…»

Всеволод Витальевич буквально живет возникшим замыслом, ему страстно хочется увлечь им и Яновского; он особо подчеркивает жанр будущей книги: «Лиро-эпическая, близкая Вам форма: не сюжеты, комбинации, разоблачения и „уничижительность“ и пр., а медленно накипающий народный сказ, эпос – вот как было; вот почему произошло…» И далее Вишневский излагает возможные, на его взгляд, «ходы – в книге могут пройти имена славных сынов Украины – от древнейших созидателей Киева, от казачьих полководцев до Щорса и современников; контрапунктом пройдут дела, падения и смерти петлюр, махно и прочих…».

Переписка эта, причем довольно интенсивная, продолжалась до последних дней жизни Вишневского. Публикация «Киевских рассказов» в № 7 журнала «Знамя» за 1948 год, которая, как уже отмечалось выше, ставилась главному редактору в укор, для Яновского оказалась спасительной. Уже в октябре его рассказы (из напечатанных в Москве) поместили киевские республиканские газеты. И вообще его вновь начали печатать.

Однако Всеволод Витальевич не успокоился, а продолжал отстаивать – и устно и в печати – «Киевские рассказы». 9 апреля 1949 года, когда диктор сообщил по радио о присуждении Государственных премий, Всеволод Витальевич записал в дневнике: «Рад за Юрия Яновского…»

Приятно, что справедливость восторжествовала. Но, наверно, и у Вишневского, и у многих других на душе оставался горький осадок. Как у Остапа Вишни, сделавшего такую запись в дневнике: «…Новость! Ю. И. Яновский получил Сталинскую премию. Это после того, как его сильно „били“, сильно его „громили“ за национализм, скептицизм и т. п.

Я очень рад, что работа Ю. И. Яновского победила… Чего бы хотелось от Ю. И. Яновского?

Радости в творчестве! А то как-то так получается, что он (и вместе с ним литература) ценой страданий добывает победу. Я, грешный человек, думаю, что литература – радость!»

Ранняя весна. Комната с рассвета до заката залита солнцем. Двери, окна, выходящие в парк, к пруду, – настежь. Сестрицы ужасаются – холодно ведь! – а он шутливо, но настойчиво просит оставить все открытым.

Воздух… Ему нужен воздух, покой, абсолютный покой, болезнь дает о себе знать не только со стороны сосудов, но и нервов, сердца и даже почек.

Да, весна нынче небывало мягкая, все распустилось раньше обычного. Всеволод Витальевич выходит во двор, бродит по любимым дорожкам парка вокруг санатория: сегодня ему получше. И ни о каком покое уже и мысли нет: в голове – встречи, разговоры, рукописи – ведь и здесь, в «Барвихе», он живет, хотя и находится на лечении. А вообще-то в процедурах есть немало неприятного, особенно когда ставят пиявки. Профессор при назначении сказал:

– Я думаю, что пиявки помогут…

– Возможно… – вяло ответил Вишневский. Непривычная штука: болезнь начала всерьез одолевать. Он не может работать, как обычно – до желания свалиться, закрыть глаза и уснуть. Работать так, чтобы все, что в его силах, было сделано, а иначе на душе – мрак, беспокойство. Такое ощущение присуще многим: делать, творить, двигать, драться. Именно поэтому раненые спешат встать в строй…

И в санатории он нужен всем. Читает новый сценарий Довженко, по просьбе Григория Александрова знакомится со сценарием «Глинки». Режиссер с благодарностью принял его замечания и советы, а заодно и аккуратно написанные странички – для памяти.

П. Аташева готовит сборник статей С. М. Эйзенштейна, звонит: «Очень хочу, чтобы Вы были первым человеком, который даст путевку этому сборнику». Пришла телеграмма из Петропавловска на Камчатке: «По просьбе читателей ждем Вашего письма о дальнейших планах – редакция „Камчатской правды“».

В его палату часто заходят: широта интересов, общительность, постоянная потребность поделиться своими впечатлениями и мыслями – даже в больничной обстановке – притягивают к нему людей. Заглянул С. Маршак, подарил книгу – переводы сонетов Шекспира: «Вы первый печатали их в „Знамени“»… А после нескольких бесед, уезжая из санатория, сказал одному из общих знакомых: «Вот, Всеволод… В жизни – сумрачный, со стиснутыми зубами, суровый, неинтересен. А здесь я узнал его».

Приезжал Петечка Попов: на днях свадьба его старшего сына Бориса – надо послать поздравления и билеты в Центральный театр Красной Армии…

Режиссер спектакля Окунчиков рассказывает, что «Незабываемый 1919-й» зрители принимают редкостно хорошо. Это приятно, это радует. И вообще Всеволода Витальевича вот уже несколько недель не покидает радостнее ощущение творческой победы, признания успеха.

В начале лета 1950 года Вишневский вместе с Софьей Касьяновной и группой киноработников, которым предстояло снимать «Незабываемый 1919-й», приехал в Ленинград. Здесь они тщательно осмотрели форт Красная Горка, подступы к батареям. Однако через несколько дней Всеволод Витальевич почувствовал себя плохо и был отправлен в санаторий «Репино», где лечился на протяжении трех месяцев, а в сентябре 1950 года перевезен в «Барвиху».

В первое время пребывания здесь его кипучий характер не выдерживал безделья – если не занятия творчеством, то общественная работа, люди, звонки. Именно поэтому А. А. Фадеев писал ему 28 сентября 1950 года: «Ничего нет такого в нашем ССП, что требовало бы сейчас твоего участия… Лечись спокойно, так сказать, на законном основании. Вообще мы уже обсудили вопрос о твоей будущей работе в связи с характером твоей болезни и пришли к следующему выводу: 1. Надо дать тебе долечиться до конца, до максимального восстановления сил. 2. Надо изменить целиком и полностью характер твоей жизни и работы: поселить на даче или где-либо так, чтобы избавить тебя от повседневной суеты и дать возможность работать творчески. 3. Сохранить тебя, само собой разумеется, в качестве заместителя генерального секретаря… но а) без обязательства посещения всяких заседаний, дежурств и прочих повседневных обязанностей, б) с возложением таких работ, которые возможны на дому: чтение принципиальных рукописей, выступление со статьями важного политического характера, консультация и совет по всем важнейшим, главным вопросам, с которыми я или другие всегда можем к тебе приехать».

В больнице отметил Всеволод Витальевич свое 50-летие, принимал поздравления друзей с правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени. «Живите свое второе полустолетие с таким же напором, как первое!» – писал Юрий Яновский. В ответном – последнем – письме Вишневский делился своими планами: «На 1951 год планирую сборник прозы – из 5-ти войн. В большинстве вещи готовы… Думаю, что будет толк.

Выздоравливаю по Вашему совету. Вс. В.».

Но выздороветь ему не удалось. Всеволод Витальевич Вишневский умер в кремлевской больнице 28 февраля 1951 года. На Новодевичье кладбище, где его хоронили, пришли друзья и товарищи, у гроба с телом писателя стоял бессменный флотский караул.

Всеволод Вишневский прожил большую, но, увы, короткую жизнь. И все же в нее вместилось столько, что иным хватило бы на несколько жизней: солдат, прошедший войны первой половины столетия, кадровый флотский офицер и военный историк, страстный публицист печати и радиовещания, прозаик, драматург, киносценарист…

Почему так много успел Вишневский в отмеренные ему судьбой полвека?

Иной раз друзья из уст в уста передавали разные случаи, характеризующие неуемность его. Вот один из многих. В первый послевоенный год делегация советских писателей возвращалась из Югославии. К ним в купе, вспоминал Александр Прокофьев, подсел только что демобилизованный танкист, и вскоре они с Вишневским вышли. Немного погодя танкист вернулся один, а когда его спросили, куда подевал Вишневского, в ответ услышали: «В будку к машинисту залез и там шурует».

Паровозный машинист пустил его, потому что у него на груди тринадцать-пятнадцать колодок – боевых наград. Через перегон он вернулся в купе, весь в угольной пыли, белая рубаха стала черной, а друзья единодушно признали, что в результате его энергичной работы поезд пошел гораздо быстрее. Конечно же, они шутили. Но абсолютно достоверно: если только где-либо, когда-либо в присутствии Вишневского делалось дело и оно требовало его участия – тут же засучивал рукава и бросал себя в русло общего труда и забот.

Как-то в письме к А. Я. Таирову (от 2 декабря 1944 г.) Всеволод Витальевич высказал примечательную мысль: «И все-таки искусство – не главная тема моей жизни, главная тема – жизнь!..» Тот, кто хоть немного знаком с биографией Вишневского, сразу постигнет смысл кажущейся с первого взгляда противоречивой фразы: где бы он ни был, чем бы ни занимался – всегда был участником – созидателем, бойцом, а не только свидетелем, очевидцем, наконец, летописцем происходящего. Наверное, поэтому он и мог написать о себе так: «Духовная напряженность у меня большая. Думаю, что последние годы она достигла наивысшего (пока) уровня. Это реальная политическая и военная деятельность, которая – как там ни спорь – является высшей человеческой формой проявления сил, интеллекта, души… Искусство – сладчайшее, опьяняющее, мучительное – все-таки не дает подобного, истинно трагического накала реальности…»

«Мы делали жизнь, а не только литературу», – с полным правом говорил Вишневский. И в то же время в строках дневниковой исповеди он сожалел о том, что не полностью принадлежал искусству: «Доходил почти до отрицания… Дело, мол, вообще в жизни, в борьбе, – искусство лишь частица… Но я шел честной дорогой, отдавал себя борьбе, дню, задачам… Я не умею, не могу думать эгоистически о личном, устраивать свое…»

Как жаль, что благородная привычка отдавать себя целиком общему делу далеко не всегда совпадает с тем, что необходимо для писателя!

Тем более для такого, который никогда не выбирал себе назначений и постов. «Их мне дают, – писал Вишневский, – и я выполняю поручения моей партии. Всегда точно. Во мне железная дисциплина поколений: мои деды и прадеды – русские военные люди…»

Размышляя о сущности художественного творчества, Всеволод Витальевич сказал однажды: «Настоящая литература – это всегда душа, сердце одного, вместившее в себя мир. У нас путают напечатанное с литературой». Душа Всеволода Вишневского и в самом деле стремилась вобрать в себя весь мир в его стремительном и безудержном движении к лучшему будущему, писатель щедро предлагал людям свое неповторимое философско-эстетическое, нравственное видение этого динамического мира.

Во время поездки в Париж в 1936 году они с Е. Дзиганом шли в рабочий район, забирались на галерку в кинотеатре и наблюдали за зрителями. «Вот кто-то вскочил в партере, что-то вскрикнул, – и ты видишь, как вместе с твоими героями разговаривает сам зал. Эта радость не часто дается художнику. Но это самая высокая награда! Твое искусство, твой фильм врывается в жизнь и действует как политическая активная сила» – так выразил свои чувства Вишневский, подчеркнув, какое огромное значение имеет действенное, преобразующее жизнь искусство.

Литература должна служить народу – эти слова он воспринимал вполне конкретно, осязаемо. В тридцатые годы Вишневский видел, понимал, может быть, больше других, что катастрофическое столкновение двух миров неизбежно, и считал своим долгом готовить к нему всех. Он как бы чувствовал личную ответственность за боеспособность своего народа, за его решимость и умение защитить Родину, социалистический строй.

…В июньский рассвет сорок первого года пограничники дрались до последнего патрона. Горели заставы, а бойцы сопротивлялись, нанося противнику большой урон. Когда Николаю Тихонову рассказали подробности гибели одного такого отряда, он совершенно неожиданно воскликнул:

– Вишневский!

– Что значит Вишневский? – спросили его.