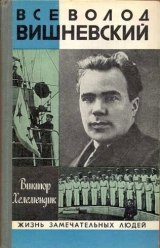

Текст книги "Всеволод Вишневский"

Автор книги: Виктор Хелемендик

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)

Вишневский не стал объяснять то, что, по его мнению, ясно из окончательного текста пьесы, и по существу критики отвечал кратко: «Жалею искренне, что Вы не заметили в „Оптимистической“ новых матросов, новых партийных сил. Кстати, Вы имели старый экземпляр (первое издание пьесы – 1933 г. – В. Х.). Для театров я дал новый проверенный текст. Многое излишнее, например, необходимую летом 1932 года полемику с рапповской критикой, душившей за одно упоминание о романтике, – я снял…»

Был тверд он и в отношении частностей. Признав, что, возможно, не соблюл пропорций в языке отдельных персонажей, заявил: «За лексику и идеи своих отрицательных героев (Сиплый и К°) я не могу „отвечать“, как и Вы за ряд своих героев. Взятые же из контекста в статью реплики, „афоризмы“ и тому подобное могут, конечно, быть иногда несимпатичны…»

А. М. Горький упрекал драматурга в заимствовании у И. Вольнова эпизода с кражей кошелька в первом акте. «Имя Ив. Вольнова я узнал лишь из Вашей статьи, – сообщает драматург. – Случай, мной описываемый, был на миноносце Шлиссельбургского отряда (командир т. Шефнер) в 1918 году».

Конечно, Вишневскому обидно – и вдвойне – после премьеры в Камерном театре, получившей высокую оценку и зрителей и критиков. Но даже в этом случае он в состоянии приглушить личное: «„Обложили“ Вы меня для примера. Дело понятное. Здоров, крепок я, – ничего! Напишу новую пьесу. А настоящее новаторство нужно!..» И «Оптимистическая трагедия», с одной стороны, в согласии с богатыми традициями отечественной драматургии раскрыла сложные общественно-политические и социально-психологические конфликты через живые и полнокровные образы; с другой – явилась произведением новаторским, ставящим вечные проблемы жизни и смерти в новой плоскости – революционной романтики и социального оптимизма; произведением, в котором с наибольшей силой зазвучал неповторимый голос автора – патетически приподнятый и одновременно философски напряженный.

При рассмотрении драматургии Всеволода Вишневского его современники иной раз удивлялись тому, как легко и свободно льется речь его героев. Что ж, если творения художника так воспринимаются – завидна его участь. Однако, без труда прочитывая подтекст таких комплиментов (самородок, что поделаешь – от бога дано), сам Вишневский, как правило, помалкивал и ухмылялся: он-то знал, какой огромный труд таит в себе каждая реплика и каждое слово.

В этой связи примечателен один штрих из истории создания «Оптимистической трагедии».

Известно, что текст ведущих и ремарки в ней играют большую идейную и смысловую роль. Вспомним граненые, поэтические, волнующие внутренним ритмом строки из финала трагедии: «Комиссар мертв. Полк головы обнажил. Матросы стоят в подъеме своих нервов и сил – мужественные. Солнце отражается в глазах. Сверкают золотые имена кораблей. Тишину оборвал музыкальный призыв. Ритмы полка. Они зовут в бой, в них мощь, они понятны и не вызывают колебаний. Это обнаженный, трепещущий порыв и ликующие шестиорудийные залпы, взлетающие над равнинами, Альпами и Пиренеями. Все живет… Всюду движение, шуршание, биение и трепет неиссякаемой жизни. Восторг поднимается в груди при виде мира, рождающего людей, плюющих в лицо застарелой лжи о страхе смерти. Пульсируют артерии. Как течение великих рек, залитых светом, как подавляющие грандиозные силы природы, страшные в своем нарастании, идут звуки, уже очищенные от мелодии, сырые, грубые, колоссальные – ревы катаклизмов и потоков жизни».

Некоторые критики (в частности, Л. Никулин в «Литературной газете») утверждали, что тексты Старшин и ремарки написаны под сильным влиянием творчества Леонида Андреева. Комментируя эти предположения, весной 1934 года (в письме режиссеру Бакинского театра С. А. Майорову – смелому экспериментатору и талантливому художнику, поставившему почти все пьесы Вишневского) он в сердцах выплескивает то, о чем, как ему казалось, могли бы догадаться и другие: «Я опубликую в конце концов ответ критике: „Изучите ранних пролетарских поэтов. Именно из их образного ряда взяты, как сплав, образы и музыкальное построение ремарок и отчасти тексты Стартнин. Я укажу на поэтов: Морриса, Потье (автор „Интернационала“), Аду Негри, Фрейлиграта и наших: Герасимова, Маширова, Кириллова, Гастева. Их произведения – полные „космических“ образов, напора, смутных порывов, исканий – крайне характерны для 1917–1919 годов… (студии, Пролеткульт, „космизм“). Перечитайте названных поэтов, и Вы увидите, как я строил рамку пьесы: музыкально-романтическую плюс фактуру стиха 1917–1919 годов. Для Старшин понимание этой фактуры – понимание духа революционной поэзии – необходимо!“»

Выходит, в поисках языкового ключа к «Оптимистической трагедии» освоены, «переварены» десятки поэтических сборников…

Стиль и язык писателя рождались в среде петербургской интеллигенции, затем – в матросской и солдатской, в рабочей и красногвардейской, в академической военно-морской среде. Выработке своего почерка способствовала и интенсивная журналистская деятельность, регулярное ведение дневников. «В подоснове языка, – писал Вишневский в журнале „Театр и драматургия“ в 1934 году, – несомненно, был языковый материал русских писателей периода XIX и начала XX века и отчасти французов и немцев. Во время гражданской войны сильное влияние оказали монументальный, романтический и патетический стили военного коммунизма. Эти влияния постепенно вошли в мою органику, так как совпали с периодом моего формирования. Мне было семнадцать-восемнадцать лет».

Первое чтение «Оптимистической трагедии» в Камерном театре состоялось в погожее сентябрьское утро 1932 года, по возвращении Всеволода с Черного моря в Москву.

Камерный и его художественный руководитель Александр Яковлевич Таиров в ту пору находились в состоянии творческого кризиса. Одна линия театра – трагический спектакль, направленный против мещанской идеологии и мелких чувств, ею порождаемых; другая – спектакль-арлекинада с его жизнерадостностью и жизнеутверждением. При всем этом Камерный своими спектаклями, как, например, оперетта Лекока «Жирофле-Жирофля», «Принцесса Брамбилла» по Гофману, «Адриенна Лекуврер» Скриба, «Федра» Расина, определенно тяготел и к чистой театральности.

Это понимал Таиров и настойчиво искал путей возрождения театра. Приглашая в труппу М. Жарова, он выразил свои намерения так: нужны актеры для создания театра высокой героики и высокой комедии. И в первую очередь как воздух нужны пьесы.

Первые попытки оказались неудачными. И «Патетическая соната» Н. Кулиша и «Неизвестные солдаты» Л. Первомайского, хотя эти постановки и для режиссера и для актеров явились своеобразными вехами на пути перестройки, приобщения к современной тематике (впервые, к примеру, на сцене Камерного сыграна роль революционера-большевика), публикой были встречены прохладно, а критикой – сурово.

На диспуте о «Неизвестных солдатах» – а он был многолюден и горяч – в ответ на замечание о том, что театр запаздывает с перестройкой и что новый спектакль мало в этом смысле прибавляет, Таиров сказал:

– Театр должен иметь свою драматургию, которой нет. Переходить на рельсы реалистического театра – не значит начать перестройку. Мы ждем наших пьес и пойдем своим путем.

И Таиров не сидел сложа руки в ожидании своего автора. Во всяком случае, узнав, что Вишневский работает над новой пьесой, он горячо одобрил его замысел и заранее, еще до написания, заявил о согласии включить ее в репертуар Камерного. Такая поддержка – и моральная и творческая в этот момент, после разрыва с Мейерхольдом – важна была для драматурга.

Таирова и Вишневского нельзя назвать в полном смысле этих слов художниками-единомышленниками. Но при постановке «Оптимистической трагедии» оба проявили завидную выдержку и такт: уважая творческую манеру и художническое видение друг друга, вдохновляя, заражая энергией всю труппу, автор и режиссер были едины. Это засвидетельствовал в своих воспоминаниях Жаров. Правда, в одном своем суждении Михаил Иванович не прав (хотя внешне, наверное, все именно так и выглядело) – в том, что все предложения режиссера Драматург реализовал. Напротив, вокруг изменений, вносимых Таировым, как правило, разгоралась ожесточенная борьба, в этом мы сможем убедиться несколько позже.

А во время написания пьесы Вишневский информировал Таирова о том, как движется дело. Как-то прислал открытку с видом Южного берега Крыма и надписью на обороте: «Запасайтесь! Пусть в спектакле будет много света, нам нужен песок, солнце, нужны моряки, пишите в штаб, к Ворошилову, чтобы вам дали двести комплектов обмундирования».

Такое для Камерного было в новинку.

И вот – авторское чтение, то, что современники называли «театром Вишневского» (завлит МХАТа П. Марков вполне серьезно высказывал претензии: «читка Всеволода мне мешает, может, театр сделал бы лучше, иначе, а автор навязывает свое…»). Впрочем, актеры на Вишневского в обиде не были. М. Жаров, И. Ильинский и другие свидетельствуют, что у Всеволода Витальевича весьма своеобразная манера читать пьесы, секрет которой заключался в его способности к мгновенному внутреннему перевоплощению. Он почти не повышал и не понижал голоса, оставаясь тем же Всеволодом Вишневским – человеком с узкими, как щелки, глазами, курносым, круглолицым, с виду добродушным. Однако каждое слово, произнесенное, будто процеженное сквозь слегка стиснутые зубы, наполнялось особой значительностью и точностью передачи собственного смысла и подтекста. Через три-четыре минуты слушатель всецело отдавался прямо-таки гипнотическому воздействию речи Вишневского. У него была такая сила видения того, о чем он говорил, что слова его, возбуждая воображение, заставляли наблюдать происходящее как на экране.

Драматург, закончив читать, опустил глаза и сидел неподвижно. Воцарилась тишина. Ни аплодисментов, ни возгласов – все продолжали жить той трагедией, которая разыгралась здесь и участниками которой все вдруг себя почувствовали. И только залетевший в окно звук затормозившего трамвая на Тверском бульваре вывел присутствующих из оцепенения: раздались аплодисменты. Встал Таиров, поднял руку, призывая к тишине, и сказал:

– Друзья мои, запомните этот день. Это – исторический день…

Друзья! Мы обрели наконец драматурга, не только по-настоящему талантливого и сильного, но и стоящего на общих с нами позициях в смысле дальнейшего пути и задач советского театра!

После этих выразивших общее настроение слов актеры, возбужденные, загоревшиеся жаждой деятельности, кружили Вишневского. Затем Таиров объявил:

– С завтрашнего дня начнем работать над пьесой. Я объявляю пока четыре роли, которые уже согласованы с автором. Комиссара будет играть Алиса Георгиевна, Алексея – Михаил Жаров, Вожака – Сережа Ценин, Сиплого – Виктор Кларов…

5

А. Я. Таиров и руководимый им театр после многих лет экспериментаторства к этому времени пришли к утверждению искомых ими начал. Один из незыблемых принципов режиссера – непрестанное движение, обновление искусства, его динамическое развитие. В противовес приземленно-«натуралистическому» театру Таиров исповедовал динамический, романтический реализм. Образы, создаваемые на сцене Камерного, не должны быть статичными, а развиваться на глазах у публики; они призваны нести с собой большие обобщения. Отсюда постоянное, с годами усиливающееся стремление Таирова заглянуть внутрь человека, ослабление внимания к внешнему, к чисто техническим приемам режиссуры, ведущим так или иначе к формализму. Отсюда тяга к трагедии, воплотившаяся в создании ряда спектаклей («Федра», «Гроза» А. Н. Островского, пьесы О'Нила – «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами», «Негр»), «Для меня как руководителя Камерного театра, – писал Таиров в ноябре 1945 года, – театра прежде всего героико-романтического, встреча с драматургом Вишневским явилась одним из самых счастливых и плодотворных событий творческой жизни». А вот мнение П. А. Маркова: «Таиров встретил автора, который отвечал одушевлявшей его мечте о современной романтической трагедии, Вишневский сочетал глубинное знание жизни, острую политическую направленность с романтической приподнятостью и отважным взглядом на жизнь…

Таиров, в свою очередь, во многом помог Вишневскому. Он избежал некоторой декламационности Ведущих, свойственной этим образам, освоил и сделал органичной их патетику, сохранив все драгоценные качества Вишневского: живую душу современности, знание морского быта и психологии человека».

Приступая к работе, Таиров сделал доклад труппе Камерного театра (5 декабря 1932 года), в котором продемонстрировал глубокое и созвучное его собственным представлениям о новой трагедии понимание произведения Вишневского. Режиссер считал, что вся эмоциональная, пластическая и ритмическая линия спектакля должна быть построена по своеобразной кривой, ведущей от отрицания к утверждению, от смерти к жизни, от анархии к сознательной дисциплине. Это трагедия, говорил он актерам, потому что весь тонус действия находится на грани максимального кипения. В пьесе нет покоя, нет обыденного состояния людей, здесь бушуют и плавятся человеческие страсти, страсти отдельных людей и масс, брошенных в водоворот, порожденный социальными сдвигами Великого Октября.

Но это трагедия оптимистическая, потому что смерть не является завершением всего круга изображенных в пьесе явлений. Явления и события, доходя до своей предельной точки, опрокидывают смерть и утверждают жизнь, ее силу, ее обновляющее и организующее начало, в этом оптимизм трагедии.

Александр Яковлевич, опытный, умный режиссер, тонкий аналитик, работал с актерами, раскрывал сущность всего произведения, каждой сцены, фрагменте, образа. Он наметил самые важные, кульминационные моменты спектакля, общую тональность, характер стилевых решений. В отличие от Мейерхольда с его удивительными «показами» Таиров действовал на актеров главным образом словом. И его понимали, и вместе с ним и драматургом вся труппа трудилась с огромным вдохновением.

В Камерном подобрался отличный ансамбль актеров: помимо названных выше, в спектакле участвовали Г. Яниковский – подчеркнуто вежливый, элегантный Командир, прячущий внутреннее смятение за маской скептического равнодушия, И. Аркадии – кадровый служака Боцман; Н. Чаплыгин и И. Александров (Старшины) через флотскую лихость давали почувствовать и матросскую гордость, и торжество, и затаенное горе. Вожак в исполнении С. Ценина – олицетворение силы физической и силы жестокого разума; Сиплый В. Кларова – трагичный, охваченный злобой и страхом, мстительный человек. М. Жаров играл Алексея на огромной амплитуде чувств – от безнадежного отчаяния до простодушной доброты и убедительно показывал, как тот закономерно приходит к пониманию революции.

Художник Вадим Рындин в соответствии с новым для Камерного театра скорбным, суровым, героическим и вместе с тем проникнутым светлым лиризмом звучанием спектакля предложил лаконичное, строгое оформление: сцена – округлая, вьющаяся спиралью, возникала как дорога, по которой будет двигаться матросский полк. Ограниченная лишь горизонтом, она была свободна от каких-либо мелочных подробностей. Плоскости декорационной конструкции в сценах на кораблях передавали архитектонику палуб и площадок, возвышения – боевые рубежи. В неровном, тревожном освещении появлялись матросы, становясь элементом декоративного оформления, но они же делали конструкцию живой и трепетной.

При таком решении становятся более выразительными движения, жесты актеров, и это было очень важно для Таирова, считавшего, что пантомима должна органически входить в ткань спектакля. Не зря же после гастролей Камерного театра в Европе одна из газет писала: «Единство между словом и жестом составляет новую форму зрелища». «Ритмы полка», о которых говорил Вишневский в ремарках, передавались в спектакле при помощи пантомимы, отражая внутренние борения, сомнения, а затем единство и сплоченность матросской массы. В знаменитой сцене прощального флотского бала в вальс включаются новые и новые пары, и зритель видит сложность людских взаимоотношений, понимает чувства людей, заостренные, усиливающиеся перед разлукой, – через рукопожатия, легкое касание пальцев, плеч.

Для Таирова сцена прощального бала имела исключительное значение. В беседе с участниками Всесоюзного совещания режиссеров и художников (25 июля 1944 года) он вспоминал о том, как родился образ спектакля: «Долго мы с Вишневским работали над пьесой, ходили по Тверскому бульвару целые ночи и ощущали как-то ее сущность, но я долго не мог ее увидеть. Я принадлежу к той категории режиссеров, которые, не увидев спектакль, не увидев какие-то его основные моменты, не могут работать дальше… В „Оптимистической трагедии“ я увидел прощание моряков со своими девушками, я увидел вальс, я увидел, как пара за парой выходят моряки с девушками в прощальном вальсе, перед тем как уходить в бой. Это движение пары за парой, по существу, родило все декорации спектакля». Действительно, Таирову удалось добиться сочетания излюбленной им стройности и законченности с динамикой действия.

Спектаклю «Оптимистическая трагедия», поставленному Камерным театром, суждено было стать одним из крупнейших произведений героического жанра на советской сцене. Он получил всеобщее признание и оказал плодотворное влияние на последующие постановки пьесы в нашей стране и за рубежом. Об этом спектакле (а он прошел на сцене Камерного театра свыше 800 (!) раз), создана целая литература: не только статьи в печати, но и книги, научные работы и воспоминания, особенно после того, как миновала полоса искусственного замалчивания драматургии и театра Вишневского. И каждый автор, естественно, избирает свой угол зрения и тон повествования.

Однако, коль скоро этот спектакль принадлежит истории советского театра, очень важно, чтобы при очередных публикациях не искажалась истина, чтобы вновь выходящие издания тщательно сверялись с архивными документами.

Вот что, к примеру, говорится в книге А. Г. Коонен «Страницы жизни» («Искусство», 1975): «Как-то вечером я зашла в кабинет к Александру Яковлевичу. Вишневский и Таиров шагали по комнате и перебирали разные варианты названия. Всеволод почему-то очень боялся определения своей пьесы как трагедии. Он говорил, что за самым словом „трагедия“ в его представлении стоит что-то театрально возвышенное: алебарды, пики, горы трупов на сцене. Таиров пытался объяснить ему, что все же он написал трагедию.

– Да, я понимаю, что это трагедия, – возражал Вишневский. – Но пьеса-то оптимистическая.

– А почему бы именно так и не назвать пьесу – „Оптимистическая трагедия“? – вмешалась я.

Всеволод вскочил и, заключив меня в объятия, воскликнул:

– Ура!

И тут же на первой странице пьесы красным карандашом жирно начертил: „Оптимистическая трагедия“…» Конечно же, спустя много лет мемуарист, даже если он непосредственный участник событий, может и забыть детали, подробности. Но, видимо, не так сложно было бы при подготовке рукописи к печати заглянуть хотя бы в опубликованные в Собрании сочинений дневники писателя.

Еще в Крыму, до первого чтения пьесы труппе Камерного театра, подзаголовок «Оптимистическая трагедия» к названию «Из хаоса» стал названием, а после драматург последовательно и настойчиво отстаивал правомерность жанра трагедии в советской литературе и театре.

Как-то Таиров обратился за помощью к Вишневскому как к военному специалисту. Отсюда и началось их более близкое знакомство и общение, а страницы дневника драматурга раскрывают ход подготовки спектакля «Оптимистическая трагедия».

«20-го вечером рассказал Таирову черновой план трагедии. Все тянет прочь от монтажа и тому подобного – к целой, крупной вещи. Вижу героику матросов. Это будет новая форма» (22 мая 1932 г.). И дальше в дневнике идет не «пьеса», а трагедия, где уж тут – «боялся» этого определения…

«Отлично, бодро: у Таирова экспликация „Оптимистической трагедии“. Широко, интересно взял» (5 декабря 1932 г.).

«Труппа меня встречает отлично. Литовский [24]24

Литовский Осаф Семенович (Уриэль) – театральный критик, драматург, в то время начальник Главреперткома.

[Закрыть]ведет „тайную агитацию“ против „Оптимистической трагедии“, что-то вынюхивает, боится… (Киршон для него спокойнее, ближе). Театр-де закроют, может быть провал. „Кампания“ его понятна: осложняет дело. Пьеса стоит споров и драки. Отзывы очень разные – и я рад этому. Малышкин в восторге от трагедии и послал ее Гронскому в „Новый мир“ для январского номера [25]25

Пьеса опубликована в февральском номере «Нового мира» за 1933 год.

[Закрыть].

Таиров говорит: „Не боюсь, справимся“. Он по-своему будет идти и решать. Я буду следить. Дело ответственное. (Вишневский подчеркивает творческую самостоятельность и режиссера и драматурга. – В. Х).

Напряжений достаточно, иногда что-то пугает меня, но я думаю, что надо все выдержать. Я могу – я должен. Отступать перед напором благополучных критиков не буду. В конце концов – тогда не стоит работать. Кроме того: они мелки и малоценны; моя работа, я чувствую это, что-то даст. И эта объективная сторона обязывает меня» (26 декабря 1932 г.).

Может, кому-нибудь последние строки этой записи покажутся самоуверенными. Нет, это глубокая убежденность и радость художника – «получилось»! Ведь именно в эти дни он осознает, что приходит «благословенное недоверие и неудовлетворение» – те самые чувства, которые заставят его напряженно работать еще целый год – вплоть до самой премьеры. Работать, чтобы что-то свершилось.

«Камерный театр читает „Оптимистическую трагедию“ уже месяц – за столом. Таиров говорит: „Будет, выйдет эпохальный спектакль“. Хватит ли остроты и „грубости“? Посмотрим.

Образы сделаны по моим указаниям и рисункам. (Акварель отдал С. К. [26]26

Софья Касьяновна Вишневецкая – жена Вишневского.

[Закрыть]). Актеры читают ряд указанных мною книг. Помнят мои читки…

Таиров дает античный рисунок: серое, коричневое, черное плюс белое матросов на вальсе с печальным и эротическим налетом. (Книппер уже написал вальс)» (Ночь на 27 января 1933 г.).

«„ГРК“ [27]27

Главрепертком.

[Закрыть]мешает „Оптимистической трагедии“. Вечная тема: остро, смело… Трудно работать. На читке у Бубнова [28]28

Нарком просвещения.

[Закрыть]клялись в любви и благословляли, сейчас мешают…» (11 февраля 1933 г.).

А тем временем в Киевском русском театре (ныне – имени Леси Украинки) кипит работа: здесь параллельно с Камерным идут репетиции «Оптимистической трагедии». Драматург то и дело вносит исправления в рукопись пьесы и посылает их Л. Курбасу, художественному руководителю театра. Вскоре, в марте 1933 года, получает приглашение на премьеру. Зрители и автор впервые увидели «Оптимистическую трагедию» (режиссер В. А. Нелли-Влад, художественное оформление С. К. Вишневецкой и Е. М. Фрадкиной). Вот что записал Вишневский после премьеры: «„Оптимистическая“ – в Киеве – опять показывает силу реалистических ходов, мысли. Спектакль для меня убедителен – с кровью. Актеру нужна живая ткань… Актеры очень захвачены, благодарили…» (23 марта 1933 г.).

Об игре Любови Ивановны Добржанской – а именно она была первым Комиссаром – драматург с удовлетворением говорил:

«В Киеве просто сделали – по-настоящему – эту роль. Убеждала: своя!»

Спектакль был, как и впоследствии в Камерном, решен строго и лаконично: единая конструкция с ярким куполом и трехступенчатой дорогой через всю сцену. Эта конструкция, данная в разных ракурсах, превращала сценическую площадку то в набережную, то в подземелье, то в уходящую вдаль (вернее – ввысь) дорогу. Так уходил на казнь – в бессмертие – матросский полк во главе с Комиссаром (финал первого варианта пьесы), а из оркестра поднимался освещенный солнцем новый полк. Л. И. Добржанская вспоминает, как она волновалась на премьере, зная, что в зале находится автор, как обрадовалась, услышав от него, что спектакль ему нравится, как поздним вечером сидела вместе с В. Нелли-Владом и С. Вишневецкой и жадно впитывала в себя и то, что говорил Вишневский, и то, как он говорил. У нее не возникало ни малейшего сомнения: он рассказывает именно то, что было на самом деле и в чем он сам лично участвовал. И одновременно Добржанская проверяла себя: так ли она играет Комиссара?.. Знакомство с драматургом, пусть кратковременное, но запомнившееся, ощущение его индивидуальности помогло актрисе усилить роль.

Это отступление, прервавшее рассказ об участии Вишневского в создании спектакля Камерного театра, необходимо. История ведь педантична и суха, она требует безукоризненной точности. А если нет ее, то из статьи в статью, из книги в книгу перекочевывают приблизительные, а то и неверные сведения и факты. «Я знала и ту, – пишет, к примеру, Наталия Сац, – что вдохновила Всеволода Вишневского на создание образа женщины-комиссара в „Оптимистической трагедии“, видела и первую исполнительницу этой роли, незабываемую Алису Коонен».

Кроме того, что Вишневский является автором «Оптимистической трагедии», здесь все не соответствует истине. Ну, насчет того, кто первый сыграл роль Комиссара, вроде бы все ясно. Никогда не было и конкретной «вдохновительницы» – главный герой в черновых набросках был мужчиной… Да, автор перечислял несколько конкретных фамилий женщин – участниц гражданской войны, с биографиями которых он познакомился во время работы над пьесой. Но при этом не уставал подчеркивать: образ Комиссара – собирательный, обобщенный.

Но вернемся к спектаклю Камерного: прежде чем загремят возвестившие о победе фанфары, немало еще препятствий придется преодолеть.

Второго апреля 1933 года новое обсуждение пьесы в Наркомпросе. И драматург и режиссер держатся достойно и уверенно. Первый подробно рассказал об успехе спектакля в Киеве (как здорово, что премьера состоялась!). Второй же – совершенно неожиданно для своего мягкого характера – потребовал доброжелательного рабочего отношения к «большому, самому лучшему произведению Вишневского».

Кажется, пронесло. Резюме Бубнова однозначно: прочитать пьесу еще раз, если надо – сделать купюры. Пьеса интересная, острая, проблемная. Чуть замешкаемся, и перехватят другие театры. В интересах Камерного надо дать, помехи со стороны Главреперткома прекратить.

Хотя стало ясно, что затея «угробить» спектакль провалилась, Литовский после беседы с наркомом, попросив драматурга остаться, обратился к нему тихо и вкрадчиво (был он, как запишет в дневнике Вишневский, «омерзительно лицемерен и лжив»):

– Дело не в тебе, а в Таирове. Я напечатаю хороший отзыв о пьесе…

«Не мытьем, так катаньем», – подумал Вишневский. Как всегда в минуты возмущения, кровь прилила к щекам.

– Клин между нами хотите вбить, да? Не выйдет!..

Камерный театр продолжал работу.

«Полуторачасовая беседа с Таировым. Он в следующей стадии работы над „Оптимистической трагедией“. Спокойнее, деловитее, оппортунистичнее, чем прошлой осенью. Прислушивается, тонко ведет к компромиссам, срезает осторожно мои мысли…

Был и второй разговор по тексту: Таиров дал конструкцию по эпизодам, наметил свои линии. Я боюсь, что это опять примитивная перестройка масс.

У меня масса не перестраивается – вот в чем дело. У меня люди своеобразно – каждый по-своему – доходят до правды.

Вижу, что будет борьба с Таировым – надо готовиться. Благополучный спектакль мне неинтересен.

Я не отрицаю таировских данных, но смелости, риска нет» (20 сентября 1933 г.).

Вряд ли здесь Вишневский прав: скорее всего Таиров просто стремится к собственному, отвечающему его видению пьесы спектаклю. А что касается близости столкновения с режиссером – это Всеволод почувствовал верно.

Правда, на репетициях драматург сидел тихо, не вмешиваясь, все предоставляя делать режиссеру. И если в процессе работы назревали конфликтные ситуации, Вишневский делал все, чтобы восстановить равновесие.

Весьма любопытный в этом плане эпизод приводит М. И. Жаров. Однажды, во время репетиции ключевого разговора Комиссара и Алексея, Жаров, выйдя на сцену, вдруг обнаружил, что Коонен не находится, как прежде, «в одной плоскости с ним» (дуэт велся стоя, в профиль к публике), а у задней сцены-ширмы. Таким образом, чтобы состоялся диалог, актер волей-неволей вынужден встать спиной к публике.

– Простите, Александр Яковлевич, что Комиссар будет теперь всегда стоять там? – спросил Жаров.

– Да, я хочу попробовать, – раздался голос из зала. – Продолжайте.

Жаров пытался продолжать, но все слова роли внезапно вылетели из головы, и он, сказавшись нездоровым, ушел. За кулисами Вишневский спросил его:

– Ты что?

– Я ухожу, из театра. Так репетировать я не буду. А иначе они не дадут, все равно затрут!..

– Да ты не горячись! Подожди! Я тебя прекрасно понимаю. Твоя запальчивость доказывает, что ты болеешь за эту роль. Но доверься мне. Я сижу в зрительном зале и все вижу. Поверь, Алексей и Комиссар – фигуры для меня одинаково дорогие… Подожди премьеры – посмотришь, как будут тебя принимать! И увидишь, что это роль, которая нужна и тебе лично, и театру, в котором ты работаешь. Понял?

Но Жаров уже закусил удила и твердил:

– Нет! Уйду! Уйду!

– Ну, смотри. Подумай, о чем я тебе сказал, и не делай глупостей, – продолжал уговаривать Вишневский. – А дома посмотри вот эту книгу, которую я хотел подарить тебе на генеральной репетиции. Но ладно, так и быть…

У себя на квартире Михаил Иванович вынул из кармана книгу – то было первое издание «Оптимистической трагедии». На титульном листе наискосок четкими буквами написано: «Матросу Жарову с творческим огнем и уверенностью в его российском таланте. Вс. Вишневский, 18 авг. 1933 г.». На следующий день и Таиров и Жаров остыли – после откровенного разговора между ними облако неожиданного осложнения рассеялось, и работа продолжалась с прежним увлечением.

К тому времени на сценах многих театров разгуливали эдакие лихие матросики. Вишневский не преминул предупредить Жарова:

– Боже сохрани тебя играть «братишку». Надо убрать все, что мы видели шестнадцать лет о флоте… Дать подтянутость кадровых старых моряков, силу, строгость плюс страсти, а не разнузданность, бесшабашность плюс страсти. И помни, что я всегда здесь, с вами, если тебя что-то не греет, что-то неясно и непонятно, спрашивай! Требуй! Работать будем вместе!..

Он чутко откликался в тех случаях, если актера что-либо не «грело». Так, когда Алиса Коонен попросила дать ей больше слов в диалоге о собственности, Вишневский переписал его заново.

Поправки и изменения, вносимые в текст, вызвали у драматурга двойственную реакцию: пьеса становилась «потише» (что огорчало), но реалистичнее – что теперь им самим воспринималось со знаком плюс.

Вишневский боялся упрощений, сглаживания конфликтов. Ему казалось, что задуманный режиссером спектакль уже литературного замысла. И в то же время зря приписывают Вишневскому лавры отпетого упрямца. Критик А. Анастасьев, например, сообщает как общепризнанное: «Мы знаем, что Вишневский был неуступчив, иногда упрям, нетерпим к критике». Но ведь если внимательно рассмотреть хотя бы подробности доработки, как потом выяснится, главной пьесы его жизни, то окажется: вовсе не отбрасывает Вишневский аргументы своих критиков. Напротив, изучает их доводы, с убедительными – соглашается.