Текст книги "Мурена"

Автор книги: Валентина Гоби

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)

Валентина Гоби

Мурена

Murène

Valentine Goby

Перевел с французского Илья Светлов

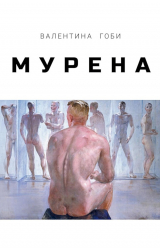

Дизайн обложки Татьяны Перминовой

Издательство выражает благодарность Литературному агентству Анастасии Лестер (SAS Lester Literary Agency) за содействие в приобретении прав.

Издательство выражает благодарность Курской государственной картинной галерее имени А. А. Дейнеки за разрешение использования картины А. А. Дейнеки «После боя».

© Éditions Actes Sud, 2019

© Светлов И. М., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2020

* * *

Луи

Время бежит, и все сущее меняется.

Каждое мгновение все перерождается <…>

И кем бы мы ни были вчера, и кем бы ни были сегодня,

завтра мы будем совершенно другими.

Овидий. Метаморфозы, книга XV

Возвращение в лоно

Ночь накладывает черные квадраты на окна бассейна. Франсуа сидит лицом к воде. Он прям, неподвижен; его босые ноги холодит скользкий кафель пола. Пахнет хлоркой. Слышится, как ныряльщик с плеском обрушивается вниз. Франсуа смотрит на свое изломанное отражение. Он пришел сюда впервые и еще ни разу не заходил в воду. Бассейн крытый, прямоугольный, стандартного размера – двадцать пять на двенадцать с половиной метров, выложен керамической плиткой. Его геометрия успокаивает Франсуа, равно как и поздний час, и то, что его никто не может видеть – даже из переходов – за исключением разве что инструктора, который вместе с сыном прыгает с трамплина на глубокой стороне.

Этим вечером Франсуа отринул сочетание климатических изменений и космических катастроф, которые после трех миллиардов лет пребывания исключительно под водой вытолкнули жизнь на сушу, превратив человека в наземное животное.

Франсуа следит за бликами от светильников на воде, за тем, как преломляются в ее толще линии кафельной плитки; в каждом его мускуле, в каждой косточке звенят противоречивые отзвуки древних метаморфоз. Они идут из самого его подсознания, от самого палеозоя, когда плавники превратились в конечности, фаланги, пальцы, и до того периода его собственной эволюции, когда Франсуа был зародышем в утробе матери. И он возвращается в воду, в Великую Матку. Его преследует мысль, что уже целый год, начиная со Дня Бейля, он по-любому не человек.

День Бейля

День Бейля.

Франсуа просыпается, откидывает одеяло и мигом спрыгивает с кровати. Затем бросается к стулу и, дрожа от холода, натягивает свитер, джинсы; застегивает ремень, зашнуровывает ботинки, стоя в квадратах света на полу. В комнате холодно, но ему плевать: в своих мечтах он согрет телом Нины; он чувствует прикосновение ее губ; он все еще ощущает тяжесть ее бедер, обхватывающих его поясницу. Он подходит к зеркалу, поплевывает на ладони и приглаживает торчащий вихор. В его теле двадцати двух лет от роду циркулирует шесть литров очень красной крови – она пульсирует в ста тысячах километров кровеносных сосудов. Франсуа царапает ледяные узоры на окне – свидетельство поистине сибирских морозов, что свирепствуют в Париже, равно как и по всей Европе; лед тает у него на языке. Рукавом он проделывает круглый просвет на стекле и смотрит на наружный термометр: минус двенадцать. Через два-три часа он забудет свой горячечный сон, звездчатый лед, его кристаллы, что превратились в холодную слюну, словно ртуть в колбе. Сейчас его никто не видит – ни Сильвия, ни мать, ни отец. Все еще спят. Большой взрыв подготовил его – время все фиксирует, и каждое движение запечатлевается в летописи мироздания.

Он сбегает по лестнице, бедрами все еще чувствуя тело Нины; и это он тоже забудет, и никто не сможет это предотвратить; никогда больше не повторится эта счастливая скачка, такие подвижные колени, бедра и совершенство коленных чашечек, гибкость натянутых, словно струны рояля, сухожилий. Он наливает кофе, размачивает в нем кусочек булки и проглатывает его, не разжевав. «Нина, Нина, Нина», – отдается у него в висках, в горле, в мошонке – тысячи раз за день в ритме сердца. Ему хочется, чтобы солнце ярко осветило его фигуру, когда она будет варить кофе за окном своей кухни на шестом этаже. Он заметил у фасада груду материалов для строительных лесов. Он заберется по ним до самой крыши, он станет для нее Шантеклером, он провозгласит новый день. У него есть сорок пять минут, а затем он сядет в грузовик у Порт-де-Клиши.

Франсуа проходит через помещение ателье, пробирается между рядами швейных машинок, напоминающих своими очертаниями насекомых; рулоны тканей сложены штабелями. Он толкает дверь, которую за ночь прихватило морозом. На улице бело, и повсюду блестит лед. Этой ночью шел снег, да к тому же еще и заметно похолодало. Франсуа надевает перчатки, натягивает шерстяную шапочку и выходит. Он шагает, глубоко засунув руки в карманы; его ноги молоды и уверенно ступают; подошвы передают в мозг информацию о надежности, твердости земной поверхности, о каждом уклоне или подъеме. Снег похрустывает под ботинками, и этот звук отражается от стен домов и несется все дальше и дальше по почти пустынной улице. Согбенные силуэты дорожных рабочих толкают перед собой тележки с песком и солью, которая уже бессильна справиться с гололедом. Франсуа забудет этих рабочих; а другие сами всплывут в его памяти, даже если у них не останется ни единого воспоминания о нем, Франсуа, юном деревце в сумерках ледяного утра. Канал Сен-Мартен совсем замерз, Франсуа знает его и забудет; власти пытаются открыть шлюзы, чтобы взломать лед; на озере, что в саду Аклиматасьон, катаются на коньках, в Люксембургском саду устроили катание на санках – об этом каждый день сообщают в газетах. В Понтьерри образовалось целое ледяное море, совсем как в Шамони, и Франсуа видел его; под мостом в Мелене взрывают динамитом ледяной припай. Но он забудет и ледяное море, и этот припай, и тысяча девятьсот пятьдесят шестой год превратится в черную дыру.

Франсуа проходит проспект Клиши. Укутанная в покрывало торговка разжигает жаровню, появляется желтое пятно огня, оно трепещет в темноте, торговка греет озябшие руки над пламенем, овощной лоток пуст; на рынке за килограмм лука-порея просят три с половиной тысячи франков. Холодный воздух, словно жидкий азот, вливается в нос, рот и трахеи, движется по изгибам бронхов, насыщает кровь кислородом, Франсуа чувствует, как тот движется под ребрами; он живее всех живых. О, Нина. Он забудет о торговке и ее жаровне, вид ее протянутых над огнем рук вдруг напоминает ему о «Девочке со спичками» и русских сказках, что он читал в детстве. Он забудет о своем чистом прерывистом дыхании, и о том, как в то же время чудесным образом произносит: «Нина, Нина, Нина» – этого лихорадочного волнения тоже больше не будет. И он также забудет эти зимние картинки: лебедя, что топает через замерзший пруд в Батиньоле, свернутые морозом в трубочки опавшие листья, напоминающие драгоценности; вот кондуктор Гюстав на автобусной остановке; забитые снегом водосточные желоба; блеск газовой горелки над замерзшей канализационной трубой; облепившие водосточную трубу сталактиты, что он отламывает, вставляя перочинный ножик в щели меж их стволами; платаны, треснувшие снизу доверху из-за расширения замерзшего сока, их вмятая заболонь выглядит словно края стального листа – древесина раскалывается в ночи со звуком пистолетного выстрела. Он идет к Нине; небо становится темно-голубым. Кончики ее пальцев, нечувствительные губы – это прекрасно; ее сосуды пульсируют, вжимаются в тело, и само ее тело втягивает тепло ближе к центру, поддерживая температуру в тридцать шесть и пять. Ее почки фильтруют кофе, желудок переваривает хлеб. Триста ватт, произведенные накануне Франсуа, превратились в тепло, в прекрасную юность.

Прежде чем начать взбираться, Франсуа раскачивается, заставляет кровь разогнаться, подыскивает, за что бы уцепиться. Руки и ноги затекли, но что бы ни случилось, у него послушное, сухощавое, сильное, гибкое тело. Небо постепенно бледнеет. Нина! Его суставы подчиняются его желаниям, приходят в действие; дельтовидная мышца толкает плечевую кость, далее работает локоть, выпрямляется запястье – это для верхней части. А вот для нижней: ляжка прекрасно соединена с тазом и бедренной костью, бедро вкручивается в кость таза, таранная кость безупречно работает вместе с малой и большой берцовыми костями. Теперь он даже не раздумывает. С самого детства Франсуа тренировался; и едва его взора касается первый розовый отблеск с неба, сердечный ритм ускоряется, в кровь попадает доза адреналина: «Я буду там с первым лучом солнца», – говорит он себе; ничто не имеет значения, кроме этих предрассветных секунд; в порыве он клянется, что сделает ей предложение; его память сейчас пуста, в ней только то, как они целовались – долго и не таясь – в битком набитом зале кинотеатра на прошлой неделе; на улице было минус десять; и его рука держала грудь Нины, как птенчика. Он опирается на обледенелый распор, скользко… Он взбирается по стойке, с трудом ставит носок ботинка на диагональное крепление и начинает карабкаться наверх, легко, переходя от одной опоры к другой, сжимая и разжимая обтянутые перчатками руки, держащиеся за металлические балки, его колени подчиняются инстинктам; первый этаж, второй этаж; он хорошо знает, как лазать по строительным лесам, и движется наверх, к свету, используя силу своих фаланг; хватательный принцип работы пальцев сформировался еще во внутриутробный период, без этого принципа выход на сушу стал бы почти невозможен. Третий, четвертый этажи. Пальцы Франсуа разделились на восьмой неделе в материнской утробе, осознанно хватать предметы он научился только на четвертом месяце жизни. Обучение было долгим: сначала погремушка, умение подносить предметы ко рту – на пятом месяце, затем на десятом – брать вещи большим и указательным пальцами, ощущать глубину, твердое и мягкое; понятия «изнутри» и «снаружи» приходят в одиннадцать месяцев, в двенадцать – умение листать страницы, в восемнадцать месяцев ребенок уже держал вилку, бросал мяч и снимал обувь; в два года – держал карандаш и рисовал фигуры, самостоятельно ел, откручивал крышки и поворачивал дверную ручку; в три – застегивал одежду, в пять – завязывал шнурки на ботинках, в шесть наматывал нить на катушку и сшивал ткань большой иголкой – Франсуа всему этому выучился в ателье своих родителей; он даже умел самостоятельно подрубать край. Из-под рукавов его свитера выглядывали красивые руки – длинные пальцы, круглые ногти, – как говорится, руки пианиста или женщины, точь-в-точь как у его отца, который делал складочки на девчачьих платьицах, плиссировал юбки, расшивал декольте, изготовлял бутоньерки; торговля золотыми украшениями приносила ему немалый доход. Он был более одарен, чем мама. Ты станешь инженером, решил отец, а ателье перейдет к Сильвии; Франсуа на спор сдал экзамен на степень бакалавра в области математики и техники. Он должен был видеть гордость своего отца летом тысяча девятьсот пятьдесят второго; диплом повесили у входа в магазин; стать инженером ему было так же легко, как и скроить куртку. Но Франсуа предпочитал двигаться – носить, сжимать, закручивать, сваривать, стройплощадки же его не особо заботили; разбив тем самым мечтания отца, он посвятил все возможности своего тела физическому труду; особенно хорошо он работал трехзубыми вилами, благодаря которым приобрел объемные легкие, чудесную силу и точность и одинаково легко и непринужденно мог поднять, словно листок папиросной бумаги, двадцать кило цемента; он обучался держать инструмент у пятнадцати мастеров-ремесленников по всей Франции – от завода до винодельни, от столярной мастерской до кузницы, пока его хват не стал виртуозным. Как раз так сейчас он и взбирается к Нине. Покажись, Нина, покажись, потому что я пришел. Пятый этаж, шестой. Он добирается до кровли, встречая зарю. Его хорошо видно. На другой стороне улицы Нина склонилась над газовой плитой, вокруг нее три брата и сестра, видны лишь лбы и затылки. Франсуа вкладывает в рот пальцы и свистит. Нина подбегает к окну и смотрит на улицу. Она видит Франсуа из-за голых рук своих братьев, его фигура золотится в солнечных лучах. Нина беззвучно смеется. Франсуа улыбается, двадцать мускулов его лица этому свидетельство. И вот вся улица уже сверкает алмазными блестками.

Ему нужно найти грузовик где-то у Порт-де-Клиши. Работы здесь остановлены, сталь прикрыта пленкой, в баке затвердел цемент. Из-за погоды Франсуа отправили в отпуск, и он едет в Арденны повидаться с двоюродным братом, что работает на лесопилке недалеко от Шарлевиль-Мезьера; он не был еще в Арденнах. С перекрестка раздается мощный рев клаксона десятитонного грузовика, водитель орет через открытую дверь: «Франсуа! Это ты Франсуа, двоюродный брат Жоржа?» Это он. «Слушай, если я заглохну, не уверен, что смогу завестись!» Франсуа на ходу залезает в кузов. «Меня Тото звать». Внутри из-за шума двигателя невозможно разговаривать. Франсуа забудет и эти десять тонн, и Тото, и грохот. Грузовик движется вперед, медленно, тяжело, лавируя между кучами утрамбованного снега. Тото не отрываясь смотрит сквозь лобовое стекло на дорогу. Позже, когда он пытался вспомнить облик Франсуа, у него не хватало слов, всплывали лишь картинки, он не смог разглядеть его хорошенько, его взгляд был прикован к дороге. Франсуа дремлет. Он прочитал в «Паризьен либерэ», что в Арденнах от холода гибнут кабаны и косули. В Мозель возвращаются волки. Ла-Манш промерз на много метров. Франсуа думает о докерах, он хорошо помнит набережные Уистреама. В Страсбурге заледеневшие железнодорожные стрелки отогревают огнеметами. В Аяччо и Сен-Тропе из-за холода прекратилось транспортное сообщение и в магазинах пропал хлеб. В Ницце под снежными шапками ломаются пальмы. В Грассе мороз уничтожил майские розы, померанцы и мимозы – Франсуа подобрал как-то упавший цветок, вновь обрел изящные манеры – одинокий мужчина среди женщин; крупные и свежие лепестки, едва державшиеся в чашечке, обвалились ему прямо в ладонь и оставили на ней свой запах – он припомнил, что это случилось в прошлом году, накануне забвения. В Босе погиб урожай рапса, озимого овса и шестирядного ячменя. Эльзас потерял пятьдесят процентов пино-блан, гри, нуар, и следующий урожай можно будет собрать только через два года. В Воклюз, также прочитал Франсуа, замерзли фруктовые деревья, так как в них уже началось движение соков. На севере полностью уничтожен урожай порея, картофеля и моркови. Газеты писали исключительно о подобных катастрофах, о том, что морозы добрались даже до Алжира. Он забудет обо всех этих катаклизмах без исключения, о замерзших трупах, валяющихся на тротуарах, о воззвании аббата Пьера, о мужчине, который вчера свернулся клубком у фундамента здания – он больше никогда не увидит зимы. Говоря по правде, он уже держит реальность на расстоянии, он даже не в Бейле, ничего не произошло, и лишь Нина отгоняет всякое сожаление. По привычке, ибо так положено, Франсуа жалеет мертвых, бедных и больных, но по-настоящему его волнует лишь Нина, он ничего не может с этим поделать, она полностью овладела им, вытеснив все остальные чувства. Но тем не менее и Нина исчезнет из его памяти. Время замрет на отметке до начала их отношений, а ее образ станет расплывчатым, словно черты случайной попутчицы в вагоне метро. Нет, речь не идет о страдании, ведь потеря памяти – отличное средство против сожалений об утрате. Но все это гнусная дрянь. Мир исполнен маленьких апокалипсисов, и кто знает, насколько важны эти безымянные докуки, которые иногда нас одолевают.

Грузовик едет уже несколько часов со скоростью сорок километров в час, наполовину погрузившись в туман. После Реймса дорога суживается, дома встречаются все реже, клубится туман. Равнина пестрит голыми остовами деревьев, отчего Франсуа невольно щурится. Он похлопывает онемевшими руками. Ему хочется отлить, но он знает, что Тото сделает остановку лишь в Шарлевиле; это разумно, так как при минус пятнадцати антифриз может и не справиться. Вскоре скорость падает до тридцати, дорога становится чуть шире автомобиля. Тото управляет грузовиком почти стоя, высматривая участки гололеда и объезжая выбоины. В Синьи-л’Аббеи колокольня накрыла церковь колпаком чародея. Франсуа забудет эти странные названия, которые он повторяет, чтобы рассказать Нине: Вармервиль, Таньон, Ретэль, Новьон-Порсьен и Ваньон. Он даже не уверен, насколько правильно произносит эти топонимы, они напоминают названия мест сражений; он забудет и сливающуюся с небом равнину, и шляпу-колокольню. Он забудет, как внезапно заглох мотор; забудет, как ругался Тото, когда напрасно жал на акселератор; забудет, как грузовик остановился, словно игрушка, у которой кончился завод, как он замер на месте и больше не заводился. Выйдя из кабины, он все еще слышит в голове шум двигателя, и треск льда под его подошвами доносится до ушей, словно сквозь вату. Тото бьет по кузову и говорит, что дело труба и нужно идти за помощью. Он не может оставить без присмотра, просто под брезентом, десять тонн металлолома. Так что идти придется Франсуа, а Тото подождет на месте. Иди прямо, говорит ему Тото, так, чтобы солнце стояло у тебя за спиной, ты обязательно что-нибудь найдешь; Синьи в нескольких километрах позади, скажешь, что я застрял на дороге. Тото чиркает спичкой и закуривает сигарету. И не задерживайся, предупреждает он, а то все промерзнет.

Франсуа следует указаниям Тото. Он идет прямо, следя, чтобы солнце светило ему в спину. Он пробирается сквозь лес. Черные ветви, покрытые льдом, тянутся вверх, стволы позади смыкаются, скрывая его путь. Это сказочный лес, он весь пронизан ночными звуками. Неожиданно обрушиваются пласты снега, слышится хлопанье крыльев, треск ледяной корки. В каменной ложбинке он находит покрытые инеем заросли постенницы; раня пальцы о шипы падуба, делает небольшой букетик с красными гроздьями. Посреди рябинника он явственно видит косулю. Из леса Франсуа выходит с чувством сожаления. Он искололся в кустах ежевики; дорога похожа на каток. Его едва не задевают распростертые крылья, он следит за беззвучным полетом, о котором сохранит воспоминания лишь растущий неподалеку бук. Птицы исчезают за стволом. Отсюда грузовик уже не виден. Франсуа замечает череду столбов линии электропередачи, дорогу, утыканную иглами до неба. Там железная дорога. Шагать по рельсам куда проще, чем по снегу, к тому же они проходят через станции, где можно попросить помощи. Франсуа перелезает ограду и направляется прямиком через поля – даже по полю идти легче, чем по дороге. Наст проседает при каждом шаге, и ноги проваливаются сквозь снежную мякоть до твердого слоя. Потом Франсуа долго шагает по рельсам, солнце слегка смещается к западу. Он ускоряется, по груди разливается тепло, надо закончить дело до наступления ночи. Наконец он замечает здание пакгауза и стоящие рядом вагоны. Он решает: заберусь на вагон, попытаюсь определить, где стоит грузовик и где ближайшая станция, и дам знак Тото. Он подходит к одному из вагонов, хватается, за что только можно ухватиться, просовывает пальцы в какие-то полости и разрезы в металле. Карабкаться на вагон гораздо труднее, чем лазать по строительным лесам, но у него есть шестьсот мышц и триста суставов. Он уже сидит на крыше, лицом к совершенно ровному пейзажу – белое на белом, кроме лесной чащи, тот кажется гравюрой. Франсуа вдыхает, наполняя воздухом легкие; у него пустой желудок, голова чуть повернута. Он встает. В его мозгу запечатлены силуэт косули, черный дятел, заиндевевшая постенница и букетик падуба, брошенный в снег перед вагоном, и все другие впечатления, сны, жесты и мысли, что предшествовали сегодняшней заре, неделе, наступлению этой сибирской зимы, Нине. Франсуа поднимает руки над расстилающейся перед ним равнине, над деревьями, рекой…

Небо разламывает вспышка. Тело Франсуа изгибается, его подбрасывает в воздух, и юноша перелетает через борт вагона. Его мозг пронзает разряд такой силы, что он не успевает осознать, что произошло. Мы одни перед сценой, и над равниной ни ворона.

Куда уходит белизна, когда снег тает? – размышлял Шекспир. – Чистейшая белизна хлопьев, слежавшегося снега… Такая неоспоримая – и вдруг исчезнувшая. Куда уходят воспоминания, когда их пожирает забвение, не оставляя ни малейшего следа в вакууме мозга, даже тончайшей известковой нити, которой расписывается снег после того, как уже растаял.

Кроме Дня Бейля, среди растворившихся воспоминаний Франсуа есть: короткие ночи, линии метро, баки с цементом, плавящийся металл, Большая Медведица в чистом ясном небе, арабески Сильвии у балетного станка, рокот швейных машин с девяти утра и до семи вечера, огонь в жаровнях, партии в покер, литры выпитого пива, черные клещи, выбранные у кота, самокрутки, солдатские котелки на мешках с песком, чугунные кастрюли, складные самолетики из детских журналов, футбольные матчи на заиндевелой траве, заезженный до тошноты Элвис: «That’s all right», «Good rockin’ tonight», «Heartbreak Hotel» – слащавые слова, но зато гитара, голос Элвиса! – теплые круассаны ранним утром, голос Ма по телефону: «Хэлло, это Джейн Сандр!» – и Робера: «Алло, Джейн! – мы произносим „алло“, а не „хелло“», конкурсы в Батиньоле, где у ограды парка соревнуются, кто дальше пустит струю, серии событий, которые повторяются столько раз, что устанавливают примат материи над естеством, – они не приумножат, не раздробят, не возбудят ум, и то, что они исчезнут, не будет иметь никакого значения.

Мы выставляем смыслы напоказ. Путь в преисподнюю. Наколотое сердце. Расширенный зрачок.

Пятое февраля. Разукрашенное и прибранное ателье, повсюду звездочки из алюминиевой фольги, в кои-то веки сброшены покрывала и чехлы, зал расчищен от рабочих столов, стойки и манекены выставлены вдоль стен – это день рождения Ма, которая в свое время приняла французское гражданство. Никто не звал ее Джейн, даже отец Франсуа, который, как и все, произносил звук «д» перед «ж», но неуклонно глотал «й», сводя его к сухой гласной «э»: получалось «Джэн» вместо «Джейн». Ма негодует – «Джэн» звучит словно щелчок хлыста; и вот во время празднования дня рождения все гости, сдвигая бокалы, объявляют, что отныне она Жанна – это дело уже решенное. «Жанна Сандр» звучит еще хуже, чем «Джэн». Джейн, меня зовут Джейн! – молит Ма, помирая со смеху, она взмахивает маленьким французским триколором, и никто не понимает, что она боится растерять остатки своего детства, она на чужбине; «Д-ж-е-й-н, – мягко втолковывает она, – это же совсем не трудно!» Звук «р» в слове «трудно» чересчур раскатист, она старается не заменять его на легкое «у» и считает, что, если не будешь раскатывать «р», можешь считаться почти что настоящим парижанином. «Ма» – звучит потрясающе красиво, похоже на название марки шампанского, считает Франсуа, и когда пишет ей письмо или записку, то всегда добавляет лишнюю «м», как бы пробуя ее имя на вкус, как смакуют вино лучших сортов винограда; если бы она знала, как она прекрасна – тяжелые, забранные в пучок темные волосы, серые глаза под накрашенными ресницами, фиолетовая кисея поверх идеально черной юбки и фиолетовая же помада на губах. Слева от нее сидит Сильвия, одновременно и бледная, и смуглая, она выглядит гораздо выше, чем на самом деле, благодаря платью, ниспадающему до самых лодыжек; черты ее лица нечетки, как у всех подростков; никто не может понять, на кого же она похожа. Именно Сильвия сделала и развесила на леске звездочки из фольги. Она то и дело дует на свою недавно подстриженную челку, а за пазухой прячет маленькую бутылочку ликера. Только что она спела для Ма внезапно прорезавшимся из четырнадцатилетней груди меццо – слишком сильным и потому глуховатым. Франсуа держится в стороне, за лавкой. Он успел переодеться – свежая рубашка и черные брюки. Ма окружена рулонами хлопка, нейлона, поплина – их только что привезли, – они выглядят бледно на светлом фоне; подбитый ватином шелк, атлас, велюр – все это сложено в пирамиды на столах; муаровый ацетат, тафта, кримплен для бальных платьев; джерси, вискоза, шелк, сложенные на полках, – все это придает вечеринке вид свадебного торжества. Франсуа замечает, как отец тянет свои тонкие пальцы ко рту, чтобы затянуться папиросой, пальцы кажутся искусственно приделанными к массивным рукам, они совсем ему не подходят. На шутки в адрес жены Робер кивает – все настаивают, чтобы ее называли Жанной, – о, вот кто покажет англичанам! Он слушает дурацкие шуточки пьяных гостей и принимает из рук Сильвии рюмку ликера. Он чокается с Ма – за мою Джэн! – так, словно она получила диплом или выиграла на скачках… Джейн взяла его фамилию, открыла вместе с ним ателье, вырастила детей и стала настоящей француженкой. Он не настаивал на французском гражданстве, это целиком была идея Джейн, однако ему льстит, что по прошествии двадцати пяти лет совместной жизни она так привязана к нему. «Моя Джэн», – обращается он к ней. Моя. Он произносит эти слова без чрезмерной гордости, без собственнического оттенка, с каким обычно говорят и о своей собаке, и о жене. Факт: будучи замужем на Робером, она остается собой – не его женой, а его Джэн.

Именно в этот момент Франсуа решает уйти. Робер поднимает свою рюмку, и Франсуа уже не сомневается – он прав. Больше чем за год он исходил всю Францию. Он ночевал на строительных площадках, в полях, у рыночных ворот, в лесах и на берегу моря; он был пастухом, а в Париж вернулся из-за писем Сильвии, которые она высылала до востребования; он читал их сразу по десять штук: «Ты бросил меня, бросил, бросил». Да, он бросил ее, это правда, бросил после катастрофы с фейерверком, когда у нее лопнула барабанная перепонка, да кроме того, он избегал общения с отцом. Два года он отдает три четверти своей зарплаты родителям за еду и проживание. А теперь еще и Нина. Нина расширяет пространство. Когда он целует Нину, нарочно закрывает перегородку на задней части своего нёба, чтобы дышать лишь воздухом, что выходит из ее легких; он кажется себе таким огромным, что вот-вот лопнет по швам. Чтобы заниматься любовью, ему нужна кровать. И дверь, которую можно запереть. Вновь влезть в запятнанные штаны, не извиняясь, стряхнуть пыль и штукатурку с волос – в глазах его отца Нина олицетворяет отказ сына от всяких амбиций – и Франсуа это знает. «Ты инженер и сможешь многого добиться, если захочешь!» Присутствие Нины возбуждает в нем желание бежать, она спугивает его страхи, как охотник зайца. И вот день рождения Ма придает ему решимости; негласное повеление, что витает вокруг стола с аперитивами, знаменует новое материнское начало. Привязанность к Ма будит в нем противоположные, неудержимые желания. Желание беспорядка, желание бури.

Двадцать пятое января, его первая забастовка. И это тоже заслуга Нины.

Двумя днями ранее Жоао упал с большой высоты, и затем на него рухнули леса. В компании «Пикар и сыновья», впрочем, как и везде, не хватало касок, страховочные концы полагались лишь работавшим на высоте; когда кто-нибудь отказывался лезть наверх без средств защиты и страховки, Пикар пожимал плечами и говорил: «Как же мне осточертели эти слабаки!» Соблюдение правил техники безопасности сильно било по прибыли. «Несчастные случаи бывают редко, зачем мне такие траты? – то и дело повторял Пикар. – Все это нереально в экономическом смысле, я вам не Крез! И к тому же эти деньги идут на ваши зарплаты!» Все эти слова звучали привычно для ушей рабочих, они слышали их не раз. Что касается касок, то, помимо того что в них жарко, они еще и давят на виски, их польза лишь в том, что на них можно сесть во время перекура – и Франсуа с этим согласен; что же касается обрешетки или страховочных поясов, то, когда снимаешь штукатурку с фасада на ветру, просто не следует болтать ногами, и этого будет достаточно; но вся конструкция удерживает большой вес – сто килограмм на секцию во время проведения строительных работ. Три балки образуют консоль, каждая из них должна быть толщиной не менее сорока миллиметров – в теории, но Франсуа в этом не уверен; некоторые из них гнутся сами по себе под собственной тяжестью. На многих монтажных досках он видел трещины шириной в ноготь, а Пикар только качает головой: «Ну да, хорошо, но ведь смертельных случаев еще не было; или что, нанять барышень с рациями, чтобы вам тут совсем курорт был?» Они начали демонтаж стены, стали разбирать ее по кирпичику, радуясь мягкой погоде – десять градусов зимой! Это просто рай, никто даже перчаток не надевал. Кирпичи постепенно скапливались на консолях. Консоли держали. Но к вечеру первого дня работ трещины в досках были уже шириной в два ногтя. Франсуа заметил доску, густо покрытую микроскопическими отверстиями. Он указал на нее товарищам и предупредил Пикара, что нужно спустить скопившиеся кирпичи и заменить негодные доски. Пикар сказал: «Завтра, Сандр, не раньше». На следующий день первым на стену полез Жоао. Он снял кирпич и положил его в общую кучу. Этого хватило: подточенная доска разломилась, леса осели перед беспомощными людьми, скользнули вниз по фасаду и за пять секунд похоронили под грудами кирпича, железа и строительного мусора несчастного Жоао. Перелом таза, множественные переломы коленей и обеих ключиц – об этом сообщили только к вечеру. На следующий день они отправились к Марии, жене Жоао. Она рассказала, что Пикар никогда не платил взносы в фонд социального страхования, так что счет из больницы придется оплачивать либо им самим, либо органам социальной помощи. Она сообщила, что к ней приходил Пикар. Жоао португалец, и это сыграло ему на руку при устройстве на работу. Пикар думал, что все в курсе насчет страховых взносов. А после вынул из кармана какие-то деньги и выразил надежду, что им удастся договориться.

«Какая же гадость, – говорила Нина, – пытаться подменить справедливость деньгами. Нельзя так поступать, когда дело касается человеческой жизни». Франсуа все же не уверен, что Жоао не знал о социальных отчислениях; вполне возможно, он не обратил на это внимания, чтобы поскорее приступить к работе. «И что? – сердится Нина, не пытаясь скрыть гнева. – Всякий выбор, – говорит она, – зависит от внешней силы, и если Жоао не смог отказаться, то Пикар на этом поимел себе выгоду». Она права. Он хочет уволиться. Нина говорит, что Жоао заслуживает большего, да и Франсуа тоже: «Увольняйся, но сначала устрой забастовку. Ты избежал службы в Алжире, здесь у тебя есть шанс, нужно бороться за свои права». И Франсуа соглашается, чтобы не терять достоинства.