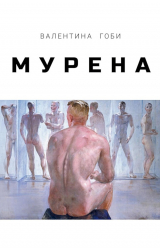

Текст книги "Мурена"

Автор книги: Валентина Гоби

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)

После этого случая Франсуа ушел из дому. Его уход повлиял на Сильвию больше, чем оставшаяся у нее незначительная глухота. Мир для нее сжался в точку. Отец хлопнул Франсуа по плечу, но не так, как обычно это делают отцы. Он ударил его, и Франсуа было больно, Сильвия видела это, когда полулежала в шезлонге с перевязанным ухом, и пока еще никто не знал, насколько серьезна ее травма, и она видела, как брат поморщился от удара отцовской ладони. Отец сказал: «Ты что, сам не мог посмотреть? Рискнуть самому – кишка тонка? Почему она, а не ты?» Он что-то говорил о позоре, но так тихо, что Сильвия не расслышала. Франсуа быстро собрал вещи, взял на себя все риски, как говорил ему отец, оставил профессию инженера, о которой так мечтал Робер, и отправился колесить по всей Франции, по ее полям, заводам, виноградникам, морским портам, лесам, строительным площадкам, карьерам, бросив отчий дом. Сильвию он тоже бросил. Она слала ему письма, в которых говорила, что ничего страшного не произошло, и просила вернуться. Но он не возвращался. Отправленные до востребования письма приходили обратно; «ты бросил меня, бросил, бросил!» И через год Франсуа появился снова. И вот он опять уходит, просто как есть.

Сильвия рассматривает свое отражение в зеркале.

– Ну и как?

– Да как-то странно…

– В смысле?

– Венера какая-то, что ли.

– Да нет, хуже… Пень. Здоровенный пень.

– Болван каменный.

– Сосиска.

Мари прыскает со смеху:

– Точно, сосиска с башкой на конце!

Сильвия кривляется перед зеркалом, глупо ухмыляясь:

– И она еще может танцевать.

Они обе хохочут, и потерявшая равновесие Сильвия прислоняется к зеркалу, повернув голову:

– Погоди, я точно скажу!

Она делает знак Мари, и та откидывает портьеру, что отделяет комнату от ателье. Сильвия кивает на рабочий манекен. Вот оно! «Стокман»!

Кто-то звонит в дверь. Робер отправился на пробежку, дома лишь они вдвоем, и у Сильвии крепко стянуты руки. Открыть она не может. Ну поймут же, что ателье закрыто! Звонят еще раз.

– Что делать будем?

– Кивни, мол, пусть приходят завтра.

За дверью стоит рыжеволосая девушка. «Закрыто», – говорит ей Сильвия через небольшое окошечко в двери, затянутое розовым тюлем. Девушка настаивает, она хотела бы видеть Франсуа Сандра. Сильвия отвечает, что его нет дома. Девушка спрашивает, когда он вернется. «Не знаю», – говорит Сильвия. Тогда девушка просит передать ему записку, но Сильвия объясняет, что Франсуа будет еще нескоро. Девушка хмурится, говорит, что ей стоило большого труда разыскать их, она знала лишь, что у родителей Франсуа есть небольшое ателье. У Сильвии затекли руки, она хочет, чтобы девушка поскорее ушла. Вот уже неделю каждый день приходят какие-то люди, спрашивают про Франсуа, надрывается телефон, звонит дверной звонок. И они не знают, что говорить соседям, что сказать друзьям, коллегам; и почти каждый день от Ма приходят новые вести. Дурные вести.

– А он уже вернулся из Арденн?

– Что, простите?

Поврежденное ухо плохо слышит, Сильвия не может повернуться и показаться гостье в связанном виде.

– Он вернулся из Арденн, да?

– Нет, не совсем.

Девушка им совершенно незнакома; они видят, что на ее лице внезапно появился страх.

– Как так не вернулся? Мы договаривались, мы должны были встретиться еще четыре дня назад. Мы условились, что он придет ко мне в консерваторию. И вообще, он каждое утро приходил…

Это же его возлюбленная, ясно как день. Она, наверное, думает, что Франсуа бросил ее, что не хочет видеться с ней из-за своего несчастья. И Сильвии очень нравится, что девушка не побоялась прийти и открыться.

– Вы его невеста? – спрашивает она.

– Меня зовут Нина.

– Франсуа в больнице.

– Что?!

За спиной незнакомки возникает фигура Робера. Он хочет войти, а девушка мешает ему.

– Извините, мадемуазель, – говорит он.

Девушка пропускает Робера, он проходит мимо нее и отмечает про себя, что никогда ее не видел. Затем открывает дверь и видит балетные пачки и связанную по рукам Сильвию.

– Да что ж ты делаешь? Боже мой! Марш наверх переодеваться!

Сильвия бросается вслед за Мари, и Нина видит ее связанные руки. Робер оборачивается к девушке. Она выглядит сконфуженной.

– Вы пришли к ее брату?

Это даже не вопрос. Девушка молчит. Ей кажется, она единственная, кто не знает, что случилось, и это смущает ее.

– Вы подружка Франсуа?

– Да…

– Вы не знаете, в чем дело?

Ей становится не по себе. Она качает головой.

– Входите.

Через несколько минут она выходит обратно на улицу, в руке у нее листок с почтовым адресом. Сильвия и Мари видят из окна спальни Франсуа, как она шагает мимо. Сильвия потирает затекшие запястья, кожу на плечах саднит. Она нежно трогает нож своего брата, которым тот вырезал из дерева эдельвейсы и снежинки. Она берет его и крепко сжимает, а рыжеволосая девушка, проходя, поправляет шляпу и скрывается в почти непроглядной ночной тьме.

Стокман

– Меня зовут Надин, – говорит мадемуазель Фай.

Из-за ожога он в состоянии находиться исключительно в горизонтальном положении. Подушка так или иначе приближает кожные покровы шеи к груди, отчего они могут срастись. Позвоночник должен оставаться на жесткой плоской подложке, шея – открытой. Над Франсуа склоняются лица, и ему кажется, что это ожившие светильники смотрят на него с потолка.

– Надин меня зовут. Вы слышите?

Она постоянно обращалась к нему по имени. Она начала разговаривать с ним, едва он оказался на больничной койке, он видел каждый ее жест, каждое движение: как она откидывала занавески на окнах, проводила дезинфекцию нитратом серебра, смазывала обожженную кожу, ставила компрессы, делала перевязки, добавляла физраствор, сыворотку глюкозы, меняла намокшие простыни, подгузники, катетеры, увлажняла все еще не зажившее от ожогов лицо, массировала здоровые участки. Она сообщает ему день, дату, температуру, цвет неба…

– Иногда вы спите сами по себе, а иногда приходится вводить морфий. И тогда вы словно между сном и явью. Я постоянно разговаривала с вами, чтобы вы не потеряли связь с этим миром.

Хотя бы со мной, думает она, хотя бы с тем, что значит для тебя этот мир. Разговаривать с пациентами в бессознательном состоянии рекомендовал ей хирург: беседуйте с ними, даже если они не отвечают, если спят или даже находятся в глубокой коме.

Она разговаривает с пациентом, который вот уже год не приходит в себя, и непонятно, слышит ли он ее хотя бы чуть-чуть, но если хоть какие-то слова проникают в его сознание, они подобны каплям воды, что просачиваются сквозь щель в стене – капля за каплей, капля за каплей, и стена рушится. Так говорит ее отец, всю жизнь проработавший сантехником.

– Франсуа, я назвала тебе свое имя, чтобы ты не потерялся в беспамятстве. Обращение по имени поможет оставаться в сознании.

Имя – это что-то вроде приманки, чтобы человек не погрузился в небытие. Как на рыбалке: подводишь рыбу, медленно наматывая леску на катушку.

Два слога ее имени должны ободрить юношу, пусть его мозг зацепится за них, и пока есть кто-то, кто может их произнести, он не утонет в коме.

– Я не буду обращаться к вам «мсье», а вы не называйте меня «мадемуазель Фай» – это несколько нелепо… Зовите меня Надин, хорошо?

«Дорогой мой, свит харт, мне сказали, что ты пришел в себя. Как я рада! Я здесь, всего в двух шагах от тебя, в коридоре. Сижу, жду, вяжу кое-что понемногу, читаю, дремлю иногда, разговариваю с врачами. Я съездила в Париж, чтобы проведать твою сестренку, а теперь снова живу у Жоржа, он очень гостеприимен. Тебе очень понравится его сынок, ему всего два годика, но он уже лепечет что-то… В ателье пришлось нанять временную работницу на три дня в неделю, чтобы отцу было полегче. Так что я смогу остаться здесь подольше. Только не думай, что я не хочу тебя видеть. Я очень рада, что тебе лучше. Я не оставлю тебя. Папа просил меня передать тебе привет. Ай кэнт уэйт ту си ю. Ит шуд би лонг сэйз зе доктор. Бат ай донт кеа. Холд он май сан. Лав[10]10

На английском: «I canʼt wait to see you. It should be long, says the doctor. But I donʼt care. Hold on, my son. Love» («Я не могу дождаться нашей встречи. Доктор говорит, что это может случиться нескоро, но мне все равно. Держись, сынок. Люблю тебя»).

[Закрыть]. Ма».

Разговаривайте с ним, пишите, – как ни крути, его все равно сейчас нет с нами. Он внутри себя. Он прошептал лишь свое имя и фамилию, потому что это было нужно, но большего не смог из-за ожога грудины, который мешает ему свободно дышать. Да, еще он назвал дату своего рождения. Место жительства. Кем и где работает, а также где работают его родители. Имя своей сестры, ее возраст. Он не смог сказать, какое сейчас время года, – ладно. Не смог пояснить, как попал сюда, в город V., за двести тридцать километров от дома. Именно они, врачи, рассказали ему всю его историю: плохая погода, лесопилка отца Жоржа в Арденнах… Тото, водитель тяжелого грузовика, авария на дороге в Синьи, лес Пти Ваш, что у Бейля. Вагон, несчастный случай, учитель местной школы, трактор… Они в малейших подробностях рассказали ему его же историю, описали, как выглядел Тото, пейзаж за окном грузовика, на что была похожа колокольня, описали сугробы, застывшую равнину, короче, предоставили его воображению черно-белые снимки воспоминаний, надеясь, что его сознание проснется, вырвется из небытия, но все было тщетно. Он почти ничего не помнил. Имена ничего для него не значили, словно он слышал их впервые. Сначала, быть может, он и поверил всему – другого-то ему и не оставалось, – но поспешил поскорее забыть, ему явно рассказывали историю какого-то другого человека. Однако врачи поняли, что вытянутое на больничной койке тело – это все-таки Франсуа. Да, это тело принадлежало Франсуа Сандру, покрытому стерильной тканью. Врачи хотели, чтобы он поверил в рассказанную ему цепь событий и понял, что под простынями лежит именно он. Он знает, он понимает, что превратился во что-то сжатое, невидимое невооруженным глазом, в персиковую косточку.

Ему безразлично, что они делают с этим телом, оно не тяжелее косточки персика, максимум двадцать один грамм – столько весит человеческая душа, как рассчитал американский врач по фамилии Макдугалл. И он весь сосредоточивается там, в этой самой косточке, пока врачи выполняют свое дело – рассекают ткани, накладывают швы, перевязывают, массируют точки опоры: затылок, крестец, пятки, ягодицы, чтобы избежать пролежней; ему меняют дыхательные трубки, ставят зонды, долго и мучительно поят водой, дают бульон и богатую белками пищу, без чего он уже бы умер: например, взбитое яйцо, молоко, чтобы поддержать работу сердца. В горизонтальном положении ему трудно глотать, и часть еды падает на шею. Врачи меняют повязки на пяти открытых ранах: на левом плече, на правом плече, под коленом, на груди, на спине; это занимает по три часа каждый раз. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году еще не умеют пересаживать кожу, этому научатся позже. Так что остается только дать природе работать самой, а это занимает много времени. В течение трех недель врачи миллиметр за миллиметром снимают, смачивая водой, приварившиеся к ожогам компрессы, что покрывают омертвевшие ткани, затем накладывают новые повязки, врачи ожидают дальнейшего некроза, снимают и снова накладывают повязку, пока рана не очистится сама – они называют это направленным сдерживанием. Двадцать один день повторяется этот процесс, Франсуа сам отсчитывает перевязки, он заново открыл для себя ощущение времени, словно младенец, который еще не способен отделять один день от другого. Заботы о нем теперь полностью занимают врачей, как будто им бросили вызов. Но он, Франсуа, не желает ничего знать об этом, он весь сосредоточился в своей персиковой косточке, сокрытой под размякшей плотью; отек спадает; семь, восемь, пятнадцать килограммов, сообщает медсестра, и это далеко не конец, тело задает врачам задачки. Но это их, врачей, дело, Франсуа ничего не может противопоставить, он – Ликаон в шкуре волка, Ио в образе белоснежной телки, бабочка, запечатанная в камне.

Он чувствует, что его тело стало врагом самому себе, он это понимает, однако морфий не следует принимать слишком часто. Тело обманывает его: у него нет больше фаланг, а они все равно болят; нет кистей, но их все равно бьет током; дает о себе знать старый перелом большого пальца, наручные часы жмут на запястье – но у него нет ни пальцев, ни запястья. Вместо рук у него одна мучительная фантомная боль. Время до очередной перевязки превращается в колодец, наполненный ужасом – предшественником страдания, ужас предвосхищает муку, удваивает ее. Мучения во время перевязок заставляют его дистанцироваться: вот мама сообщает, как она рада, хотя даже представления не имеет, что он испытывает – страдания плоти, надрезы на коже, запах гниющего мяса, который не могут перебить ни одеколон, ни эвкалиптовая эссенция. Он просит избавить его от мучений, но часто колоть морфий нельзя, будет передозировка – его начнет тошнить и может случиться запор. Тогда ему дают долосаль, и его сознание падает на дно колодца. Предел мечтаний – операционная, ведь там его ждет забвение, пустота, которая сотрет его имя, его двадцать один грамм сознания, farewell[11]11

Прощай (англ.).

[Закрыть].

«Милый Франсуа, это я, Сильвия. Я не писала тебе, потому что не знала, что сказать. Сегодня на уроке по французскому я все время думала о тебе. Мы проходили „Джиннов“ Виктора Гюго, и я вспомнила, что ты очень любишь эту поэму. Как-то раз ты мне ее читал у себя в комнате. Ты тогда еще зажег свечку для большего эффекта. Ты читал таким театральным, драматическим голосом, что у меня аж мурашки по спине побежали. Эта старая дура мадам Монтель читает куда хуже, но в этот раз я слушала ее разинув рот. А потом она нашла в своей сумке дохлую мышь, которую положил туда Симон, и очень смеялась, а так как никто не сознался, нас в тот четверг всех оставили после уроков. Мне-то было все равно, я только боялась, что не успею на урок танцев. Я знаю, что с тобой случилось, и не хочу надоедать, но очень по тебе скучаю. Кстати, все это время я ухаживала за твоим фикусом и даже перенесла его в свою комнату. Он было совсем зачах, и у него опали все листья, но я стала его обильно поливать. Мари сказала, что, если хочешь, чтобы растение чувствовало себя хорошо, с ним надо разговаривать, что я и делала, хотя не могу сказать, что эта беседа была такой уж интересной. Говорят еще, что растения любят музыку, однако здесь важно не переборщить. И так как я хочу поладить с твоим фикусом, я дала ему имя – от этого мои беседы становятся более проникновенными. Я назвала его Клод, потому что он сейчас лыс, как ведьма, но если ты захочешь, я его переименую, как только появятся листья. Тебе шлет привет целая куча людей, так что всех уж не упомню, – твои приятели с работы, друзья с нашего квартала, их, наверное, человек сто – ты прям как знаменитость какая! Мы с Клодом тоже шлем тебе привет – и даже побольше, чем все остальные».

И вот день перевязки. Его всего трясет, он умоляет, ему так страшно, что говорить о стыде не приходится. Он знает, что сейчас будет, и ничто не может его привести в чувство.

– Франсуа, – говорит медсестра. – Это надо сделать. Это поможет сохранить вам жизнь.

Что там сохранять? – думает Франсуа. Что там сохранять после перевязки? За что я должен платить такой болью, а? Я вас спрашиваю? Какого черта я от этого выиграю, скажите мне!

– Потерпите еще, Франсуа. Сейчас вы все равно ничего не поймете. Но это совершенно нормально.

Он не просил спасать ему жизнь. Нет, говорит он. Нет! Оставьте меня! Не хочу, повторяет он, понимая, что они все равно будут заботиться о нем, ибо это решено; он просто старается выиграть время. Но они по-любому не будут его слушать. Его нужно сломить. Он зовет на помощь Ма, он выговаривает какие-то странные слова, как полагает Надин, по-английски, но утешить его невозможно. Тогда она прижимает губы к его лбу.

– Тшш, – шепчет она, – тшш. Я принесла тебе радиоприемник. Уж не знаю, стоило ли.

В палате раздаются звуки симфонического оркестра. Она просто издевается надо мной, думает Франсуа. Он вспоминает письмо Сильвии: вот было бы хорошо поговорить с растениями и дать им послушать музыку. Надин, например, принимает его за фикус и с самого начала беседует с ним, не ожидая ответа, а вот теперь ставит музыку.

– Я понимаю, что вы хотите морфия. Но все-таки выберите какой-нибудь инструмент. Один. Например, скрипку. Или фортепиано. И постарайтесь слушать его партию.

Франсуа ничего не может возразить, он обессилел после бессонной ночи. Он опять проиграл. Медики начинают перевязку. Они смачивают нитратом серебра его почерневшие, задубевшие повязки. Транзистор издает звуки, напоминающие работу воздушного насоса. Он не слышал подобного, после того как ушел из танцевальной студии. Он наугад выбирает скрипку. Все струны звучат одинаково. Между тем его повязки становятся мягче. Но где же там скрипка?

– Так что вы выбрали?

– Скрипку, – отвечает Франсуа.

Она вслушивается, напевает партию, он подхватывает, ведет дальше линию мелодии, а в то же время доктор снимает первую повязку.

– Некроз уменьшился, – говорит Надин.

Она всегда объявляет ему результаты осмотра, хочет, чтобы он знал, что с ним происходит. Франсуа сжимает челюсти и старается сконцентрироваться на скрипке, но все время теряет ее линию. Надин напевает чуть громче и машет перед его глазами новыми, зажатыми пинцетом бинтами – это похоже на полет ночного мотылька, например пяденицы.

– Ну как, поймали мелодию?

Между тем медики снимают с него омертвевшие молочно-белые лоскуты кожи, что покрывают ожоги, они уверены, что ткань под ними восстанавливается. В палате повисает стойкий трупный запах, и партия скрипки вот-вот опять ускользнет. Франсуа цепляется за нее, словно за хвост воздушного змея.

– Ждем грануляции. Еще дней десять, и будет все как надо.

Он не понимает, что они говорят, он не понимает, что такое грануляция. Он пытается разобраться в общем хоре инструментов, он старается найти там скрипку, но не уверен. Нет, не нужно этой боли, не нужно этой гнусной скрипки! Под сводом его черепа взрываются болезненные сполохи, боль овладевает им, выталкивает его из мира звуков музыки.

– На вашем месте я бы попробовала фортепиано. Это гораздо проще.

Он пытается уловить звуки фортепиано. Фортепиано само по себе есть целый оркестр, и Франсуа не требуется усилий, чтобы переключиться с боли от перевязки на музыку. Когда меняют бинты, проклятое фортепиано бесполезно.

– Грануляция – это восстановление тканей, таким образом зарастают раны под повязками. Ткани восстанавливаются, понимаете? Словно Феникс, что восстает из пепла. Да вы и есть Феникс!

Феникс, твою мать. Безрукий Феникс. Эти слова крутятся в его мозгу, как детская считалка про Шалтая-Болтая, что напевала ему Ма.

Он вспоминает черно-белую картинку из книжки: существо в виде яйца в огромном камзоле сначала сидит на стене, а потом уже валяется разбитым у ее подножия, и даже король ничего не может поделать.

У него невыносимые галлюцинации. Воображение Франсуа не ведает границ, однажды ему показалось, что локоть вывернулся в другую сторону, что выкрутились запястья; тело не подчиняется ему, он не может даже сесть. Он парализован фантомными болями, его тело противится всякой логике.

В окне он видит дерево, на его ветвях приютилось гнездо. Птенцы уже вылупились из яиц, и Франсуа хорошо видны бледно-серые пушистые головки. Над ними постоянно склоняется их мама. Но вот птенцы выпали из гнезда, он подбирает их и кормит смоченным в молоке хлебом с кончика спички. Он помнит щекочущее ощущение птичьего пуха. На какое-то мгновение он представляет себе дрожащего на ладони птенчика, чувствует, как бьется его сердечко, как пульсирует кровь. А клюв, словно бритва, впивается в его кожу.

– Несомненно, это невромы, – объясняет хирург (Франсуа сказал ему: «Ей-богу, я чувствую свои руки!»).

– Неврома, – объясняет врач, – это узелок, который образуется при отрастании нервного окончания. Нервы имеют тенденцию к росту, но тут-то расти им некуда. Поэтому в некотором смысле они дают ощущение наличия руки. Синекдоха, понимаете? Смешивание общего и частного. «Ни паруса вдали, что всё в Арфлёр спешат…» – вы помните это стихотворение Виктора Гюго? Начинается: «Я завтра, на заре…» – и так далее. Под парусами Гюго имел в виду корабль как таковой… То, что вы чувствуете, – своего рода физиологическая синекдоха.

Да иди ты в задницу со своей синекдохой! – думает Франсуа.

– Вам что, плохо?

– Руки, руки же! Какая-то дыра между плечами и пальцами.

– Кора головного мозга еще не реагирует на отсутствие рук. То, что с вами случилось, мсье Сандр, имеет определение: фантомные ощущения. Они, словно призраки, возникают из ниоткуда и так же растворяются в никуда. Но ваш мозг отчетливо фиксирует этот факт. Через некоторое время это должно прекратиться.

Когда Франсуа спит, он ничего не знает о себе настоящем. Он молод и красив. Он совсем не помнит о несчастном случае, он цел и совершенен. Вот он взбирается по строительным лесам, вот он срезает ветки с деревьев; сон дарит ему ощущение сильного тела, послушной работы организма, когда мышцы, сухожилия и суставы беспрекословно выполняют свою работу. Но каждое пробуждение для него сущий кошмар. Он вспоминает свою бабушку, которой каждую ночь снился муж, Джек, погибший в катастрофе. Сон был для нее счастливым путешествием в прошлое, но каждое утро она вновь узнавала о смерти Джека. Он снова умирал. Бабка не была из тех, кто разговаривает с призраками из прошлого. Днем она все понимала. Но ночью забывалась, а наутро рана вновь открывалась и повторная смерть мужа только усиливала боль. Джек умирал для нее каждый день. Для Франсуа Джек олицетворяет его утраченные руки. Каждый новый день их снова отрезают, а фантомные боли напоминают ему об этом. Он опять проиграл.

«Франсуа, мама звонит мне каждый день и сообщает новости. Тебе сейчас трудно, но все же ты идешь на поправку. Вчера к нам в ателье зарулил Андре Тротман, тот, что ходит на протезе. Помнишь Андре, его еще ранило в битве при Вердене? И я подумал, что это все лишь вопрос времени, и для тебя придет черед, и ты вернешься к нормальной жизни, как когда-то Андре. Как только врачи позволят, я обязательно навещу тебя. А пока я тут один заправляю всеми делами. Держись, худшее уже позади!

Папа».

Двадцать второй день. Как и предполагала Надин, началась грануляция. Надин замечает прогресс, меняя повязки, и хирург полностью согласен с нею. Они переговариваются: «Внутренняя грануляция!», а тело Франсуа уже чувствует весну. За окном в гнезде уже подросли птенцы. Перья их потемнели, крылья расправились. Взошло солнце, его край выбрался из оконной рамы, небо раскрылось. Все приходит в гармонию. Соки поднимаются от корней к ветвям, что несут в себе нарождающиеся листья, которые режут небо своей зеленью. Франсуа пытается думать о фикусе, но его мысли больше занимает Сильвия, ее фантазии о воскрешении кустика. В листьях его она, бедняжка, видит счастливый знак для своего брата, но руки не листья, они уже не отрастут.

Грануляция означает, что он готов к пересадке кожи. У него отнимают прямоугольные участки кожи на икрах и бедрах (о, благословенная анестезия!), покрывают ожоги под коленом, на груди, на спине. Больше не будет мучительных перевязок. Больше не будет этого ужаса. И больше не будет симфоний Бетховена. Он его терпеть не может.

«Франсуа, любимый, прости, что я долго не писала тебе. Я просто не могла найти нужных слов. Не знаю, когда ты получишь мое письмо, твой отец сказал, что тебе его непременно прочитают. Надеюсь, что это сделает женщина с очень приятным голосом. Я ждала тебя в консерватории, каждое утро надеялась, что ты придешь, о, как я злилась на тебя, места себе не находила, пошла к вам в ателье; я думала, не мог же ты так быстро позабыть меня, просто взять и бросить, и поэтому очень испугалась. Твоя сестра назвала меня твоей невестой – видно, это написано у меня на лице. Твой отец рассказал, что с тобой случилось, и я проплакала всю ночь. Но хуже всего не видеть тебя. Даже твоя мама, как сказал твой отец, не может с тобой встретиться. Своими расспросами я боюсь его обеспокоить, равно как и твою сестру. Я дважды виделась с твоим отцом, но все равно не знаю, верит ли мне твоя семья? Я не знаю никого из них, и они меня не знают, я все время думаю, доверяют ли они мне, не думают ли, что я твое мимолетное увлечение, и их все это мало волнует. Я все понимаю. Я люблю тебя. Я справлюсь. Я здесь, я рядом с тобой, клянусь! Посмотри, какая весна! Верь в себя.

Нина».

– Это Нина вам продиктовала?

– Да, Нина, – отвечает медсестра. – Ваша невеста.

– Какая еще невеста?

– А я-то откуда знаю, Франсуа?

Господи, оставьте меня в покое!

Ему снимают швы на ампутированных конечностях. Хирург утверждает, что все идет как надо. Франсуа все равно.

Его раны пронзает тысяча иголок; страшно чешутся части тела, откуда взяли кожу для пересадки и куда ее же пересадили.

– Ваши кожные покровы восстанавливаются, – звучит откуда-то с потолка голос врача-интерна.

Франсуа тошнит от этих новых ощущений, Надин говорит, что это все от раздраженных нервных окончаний, от разрастания клеток, что это оттого, что ему пересадили кожу и организм еще не принял ее. Он отказывается понимать происходящее. Ему плевать на все, на это размножение, ведь руки у него больше не отрастут, как листья у фикуса или хвост у ящерицы. Он просит еще морфия, но медсестра отказывает ему: если хотите спать, могу ввести прометазин, а морфий вас убьет!

– Морфий – сильный наркотик. Вы должны найти себя, почувствовать свое тело, а морфий только помешает этому.

Но именно это ему и надо, и он стонет и скулит, словно щенок; он плачет без слез.

Она самоуверенно считает, что мне это должно понравиться…

– Закройте глаза, – говорит она, но он не хочет подчиняться.

Она настаивает.

Он слышит, как щелкает металлическая крышка. Его губ касается чайная ложечка, но он не знает, что в ней.

– Сюрприз-сюрприз! Просто расслабься.

Ложечка тычется в его рот, губы раздвигаются, металл проходит сквозь сжатые зубы. Что-то сладкое. Причем настолько, что ему становится не по себе. Рот наполняется слюной. Франсуа вертит головой.

– Франсуа, откройте же рот! Это вкусно, сейчас сами увидите!

Он уступает. На языке тает что-то вязкое, кисло-сладкое; его вкусовые рецепторы приятно удивлены, веки сморщиваются от удовольствия. Это же айвовое варенье Ма! И он ест его с ложечки, совсем как в детстве. И сразу на него наваливается сонм образов былого: завтраки, дымящиеся тазики, ряды банок на кухонном столе, расплавленный парафин для запечатывания крышек, запах осени, запах перегноя, запах грибов; запах намокшей шерсти и осенние ароматы воскрешают в его памяти пылающий камин, и как они пекли в золе картошку, расколовшиеся от жара каштаны; разлетающиеся на ветру палые листья – это навевает ему еще более ранние воспоминания о красных листьях на виноградниках после сбора урожая, а потом перед его внутренним взором предстают лица Поля, Лилии, Амедэ, он вспоминает Бордо, когда впервые в жизни отведал вина в известняковых подвалах, его вкус, цвет и прозрачность; он отворачивает голову, вкус варенья претит ему. Нет, он не просил, чтобы его кормили вареньем, это вызывает у него мучительные воспоминания. Он дергает подбородком, отталкивает ложку; неожиданно просыпаются его голосовые связки, и он громко и отчетливо произносит:

– Нет! Оставьте меня в покое!

В тот же день ему ставят мочевой катетер. Франсуа чувствует, как в его член входит трубка, и он послушно опорожняется в судно. Как же ему надоело все это! Вот и ссать приходится по их требованию, как будто так и надо. Да, его организм работает. Сотрудничает с ними…

Теперь он может отчетливо слышать – только гляньте, как он мотает головой из стороны в сторону и цокает языком, пока медсестра читает ему очередное письмо Ма. Надин прерывается и склоняется ближе:

– Что такое?

– Не «зе», а «the». – Франсуа просовывает язык между зубами, чтобы воспроизвести звук. – The. The thief thinks enthusiastically, – с трудом выговаривает он. – The cat.

Медсестра улыбается под своей маской:

– The cat. Но ваша матушка пишет французскими буквами: «Z-E». Вот я и говорю: «зе».

– Но по-английски это читается как «th».

– Ладно. Th так th.

Она продолжает читать письмо. Франсуа не слышит звука «х», медсестра глотает его, и нет никакой фонетической замены; звук «р» Ма пишет как «у», что никак не соответствует английскому произношению, и он ломает язык, чтобы хоть как-то объяснить это Надин. Она послушно повторяет за ним и думает: вот он заинтересовался ее скверным произношением, это уже неплохо; но она не спешит праздновать первую, маленькую победу над недугом; она несомненно тотчас же поведает Ма, но без излишнего энтузиазма, – что есть сейчас, то и есть, хоть какой-то прогресс.

А Франсуа досадует, что его вывели из себя, что его это порадовало, ему наплевать на акцент, его не интересует звучание чужого языка.

«Дорогой мой Франсуа, ты пошел на поправку, и я очень счастлива. Без тебя и Ма тут очень скучно и грустно. Мари часто остается ночевать у нас, и я уже чувствую себя в некотором роде ее сестрой. Когда она ночует дома, я сплю в твоей кровати. Папа об этом не знает, я ставлю будильник на несколько минут раньше. Пока Ма нет дома, мы едим черт знает что, разве что соседка принесет чего-нибудь. Мы слопали все консервы, все варенье, кроме одной баночки, что Ма оставила для тебя. Тут как-то папа купил десяток пирожных, эклеров там, яблочных пирожков, заварных булочек, наполеонов, и мы все это умяли, наелись до отвала, и, честно говоря, мне понравилось. Клод несколько оправился, правда, листьев пока не появилось, дождемся середины весны – я вся в надеждах. У нас тут потеплело, но мне больше нравился мороз, прикольно было скользить по льду и все такое. В общем-то, больше не о чем и писать. А, да, тут соседские дети подхватили ветряную оспу. Жозеф постоянно торчит на лестнице и бухтит, что, если кто-нибудь наступит ему на ногу, он набьет тому рожу. Ладно, бывай и поскорее выздоравливай!»

Врачи исполнились решимости вылечить его. Сам он ничего не хотел и просил оставить его в покое. Но все же ему растирают ноги, массируют лодыжки. Осторожно разминают мышцы. Последовательно, шаг за шагом, реанимируют суставы ног; Франсуа никак не реагирует, и врачам приходится всю работу выполнять самим. Он видит, как стали сгибаться ноги в коленях. Чувствует ток крови под кожей – и это подтверждает массажист. Франсуа хочется избавиться от пальцев на ногах, от лодыжек, бедер; он чувствует онемение и едва заметно начинает двигать ногами – влево, вправо. Скорлупа персиковой косточки раскололась; он почувствовал, что его тело растет, разливается во все стороны, мало-помалу срастаясь воедино. Да, теперь у него есть тело, и оно стоит того, чтобы его оплакивать.