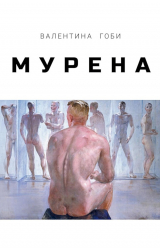

Текст книги "Мурена"

Автор книги: Валентина Гоби

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)

Исчезнуть

Чтобы ухаживать за ним, в дом пригласили сиделку.

Она уже слышала о его увечьях, однако с самим семейством знакома не была, разве что проходила иногда мимо ателье, разглядывала выставленные в витрине манекены, видела статного, высокого главу семейства, когда он, пропуская дым сквозь усы, курил трубку на пороге своего заведения. Она ни разу не встречала его сына, однако известия о постигшем его несчастье распространились по всему кварталу с быстротой молнии; слухи ужасали, их обсуждали, отчего они становились еще страшнее. Мадам Дюмон испытывала едва ощутимое удовлетворение, облегчение, какое ощущаешь, когда несчастье случилось с кем-то другим, а тебя обошло стороной. Как писал Лукреций, приятно думать о терпящих бедствие в бурном море, когда сам стоишь на берегу… Я видела всякое, думала она, что происходит со стариками, как возраст забирает их по частям – зубы, волосы, кожу, мышцы, внутренние органы, память, зрение, слух, ощущение вкуса, голос, гибкость тела. Лучше умереть раньше, говорила она, чем стать полной развалиной. Ей пятьдесят лет, детей нет, и никто не будет плакать о ней. Единственное, что осталось, – ждать неизбежной старости, но тут уж ничего не поделаешь. Как вот вдруг этот несчастный мальчишка…

– Ему двадцать два года, – сообщила ей мать в день знакомства.

Мадам Дюмон перевела эту информацию для себя так: в этом человеческом обрубке бьется, силясь встать на дыбы, жеребенок, вернее, молодой конь. Вроде тех, что объезжал ее дядя в Камарге: копыта бьют в воздухе, на удилах пенится слюна, шкура блестит от пота.

– Он уже окончил курс лечения. Так что достаточно лишь увлажнять кожу. Кроме того, необходимы ежедневные гигиенические процедуры, ванна, одевание… Ну, вы меня понимаете.

Да, она понимает. Как и со стариками. Только внутри – резвый жеребенок.

Мадам Дюмон рекомендовал Ма аптекарь, которому она сказала, что ищет «третье лицо». Эту официальную формулировку она услышала в Фонде социального страхования. Ей сказали, что люди с серьезной степенью инвалидности имеют право на пособие для оплаты услуг по ежедневному уходу и лишь фонд может оказать содействие в его получении. Она получила пособие… или же рассчитывала на скорое получение. «Третьим лицом» будет мадам Дюмон, которой предстоит избавить семью от неприятных обязанностей, неизбежных при тяжелой болезни родного человека; у нее есть опыт, она знает, что такое больной и его супруг, что такое ребенок и его родитель; она всегда была в таких случаях «третьим лицом».

– Серьезно, поначалу я старалась справиться сама… Ну, в плане мытья, понимаете? У нас есть небольшая ванна, и я обложила ее ковриками. Я работаю здесь же, в ателье на первом этаже. Поэтому мне показалось, что будет нетрудно. Уж не хотелось, чтобы он подумал, что мне страшно.

Да, конечно, она понимает. Как принято считать, не боится лишь сиделка.

Мать рассказала, что в первый же вечер, приехав домой, она приготовила для сына ванну. И попыталась его раздеть. У него бегали глаза. Он позволил снять с себя рубашку и штаны. Она заметила, как он весь напрягся. Она впервые увидела его раны, шрамы, тело без рук. Осталось лишь снять с него трусы, но тут он сказал прекратить.

– Он не захотел, чтобы я видела его голым.

Вот же дура, произносит про себя мадам Дюмон, чтобы мать раздевала взрослого сына, прикасалась к его члену, яичкам! Она вообразила, что перед ней младенец, которого можно просто потереть мочалкой и намылить голову.

– Тогда я сказала, что закрою глаза. Но он не согласился. Я предложила позвать отца, мужчине ведь проще, но он ответил, что дело не в том, что он мужчина, а в том, что он его отец. А потом вообще прогнал: уходи, Ма, уходи сейчас же!

Но идея позвать Робера оказалась еще хуже. Двадцатидвухлетний мальчик вынужден предаться в руки отца лишь на том основании, что у того тоже есть пенис, яйца и волосы на лобке. Но отец никогда не дотрагивался до гениталий сына, не гладил его; отцы никогда не ласкают сыновей, не массируют, не купают их. И в двадцать два года оказаться совершенно беспомощным в руках собственного отца… Да отец тут еще бесполезнее, чем мать.

– Я пробовала снова и снова, но все напрасно. Четыре дня подряд. Один только раз мне удалось почистить ему зубы. Он почти не выходит из своей комнаты и почти не ест. Я не знаю, умывается ли он вообще.

Да, это жеребенок… Она не ошиблась.

– А что, если он и со мной не пожелает разговаривать?

Мать грустно улыбается. Не надо так, не нужно говорить как Фернандель, когда любое слово воспринимается как шутка; Ма всерьез надеялась, что женщина просто шутит. Мадам Дюмон согласилась, но только на мытье, и то по утрам. У нее и так на руках пятеро совершенно беспомощных стариков, которым некому даже ложку поднести. Да и в хоспис их тоже не примут. Помирать по своей воле они, кажется, тоже не намерены, так что работы у нее хватает. Поэтому только по утрам, напомнила она, но пораньше, до стариков, часов в восемь. Пойдет?

Она прекрасно знала, как мыть чужое тело, ее не пугали ни вид, ни грязь, ни вонь, ни туалетные процедуры. Ее пугало другое – она боялась не столько даже самого вида изувеченного тела, сколько той боли, которую он мог вызвать в ее душе. Она никогда не была матерью, но перед лицом такого несчастья любой испытает что-то похожее на материнские чувства. Ей пришла на память Венера Милосская, которая выглядела пострашнее, чем многие инвалиды Великой войны, затем вереницей прошли изображения античных статуй, что наводняют музейные залы и страницы школьных учебников. Но мадам Сандр ее предупредила – рук нет совсем. Образ, что рисовался перед ее взором, не мог быть создан ни знакомой ей реальностью, ни известными ей образчиками искусства. Так что мадам Дюмон просто представляла себе жеребенка. Она понимала толк в жеребятах. В первую очередь, говорила она себе, его надо приручить. Вызвать к себе доверие. Она вспоминала своего дядю из Камарга, как он осторожно подходил к лошадкам-двухлеткам, которые выросли в табунах среди камышей и болот: грива всклокочена, быстрые, словно текучая вода, дикие – не подпускают к себе ни на шаг. Дядя медленно приближался к ним с лассо в руках, говорил тихо, постепенно сокращал дистанцию; на это уходили месяцы, но он не отступал и наконец добивался своего: прикоснуться к теплой серой шкуре, накинуть на шею петлю лассо, надеть уздечку, в три приема вскочить в седло; животное уже не боялось его голоса, подчинялось шенкелям, командам чужого тела. Но при всем этом, насколько было возможным, чувствовало себя свободным.

И вот она села на стул напротив юноши. Представилась: «Меня зовут мадам Дюмон, я родом из Камарга»; он различил ее певучий акцент, растянутые гласные в последних слогах; она продолжила: «Вдова, работаю сиделкой лет уже тридцать, увлекаюсь лошадьми, скачками…» Он поднял взгляд и удивленно воззрился на ее круглое ясноглазое лицо. «Лошади?» – «Ну да». Она объяснила ему, что прекрасно понимает его отказ, нежелание принимать чужую помощь. Да, это совершенно нормально. И она пообещала не делать ничего такого, что ему не нравится. «Лошади?» – повторил он. «Да, мне нравятся лошади, особенно дикие», – прибавила мадам Дюмон. «Начинайте», – сказал он. Мадам Дюмон включила воду, чуть теплую, чтобы не повредить пересаженную кожу, как велела мадам Сандр. Раздела его. Увидела, что и должна была увидеть, проглотила комок в горле. Потом он попросил ее закрыть глаза, и она так и сделала. Затем сняла с него трусы и вслепую, честно исполняя обещание не подсматривать, обмотала его бедра полотенцем.

– Мсье Сандр, теперь я все-таки должна открыть глаза. Иначе может быть нехорошо.

– Давайте быстрее.

И она сделала все быстро, потом, ничего не разглядывая, отвела его в ванну, заполненную водой с марсельским мылом. Помыла, осторожно обтерев губкой. Потом понадобилось подмыть низ живота и еще немного пониже. Он потребовал закрыть глаза, ему, конечно, было не по себе. Она не настаивала. Ничего, в следующий раз будет проще. Он молчал. Мадам Дюмон просто стала задавать ему вопросы: «Больше мыла? Потеплее воду?» Затем вытерла его полотенцем, со спины, как он потребовал; почистила ему зубы, расчесала волосы, смазала кремом рубцы – их поверхность оказалась нежной и бугристой на ощупь: «Вам не больно?» Мадам Дюмон предложила побрить его, но он отказался. Борода, подумала мадам Дюмон, это последний рубеж для него.

Она будет здесь ежедневно, кроме воскресенья. По воскресеньям ему придется как-то обходиться самому. Он может мочиться без посторонней помощи: пальцами ног он снимает штаны (у них эластичный пояс) и стаскивает до колен. Мать подшила ему трусы изнутри брюк, и он подтягивает все это обратно, от худых голеней к бедрам; она не видела, как это происходит, но может представить себе затейливый танец, выкручивание суставов – своего рода твист, танец, хоть и устаревший. Он подтягивает одежду сантиметр за сантиметром, пока пояс не дойдет до тазовых суставов. Чтобы поднять штаны выше, нужны руки; ширинка болтается где-то на середине бедер, пояс сидит очень низко. Все это выматывает, он чувствует себя вконец обессилевшим. Чтобы сходить по-большому, ему приходится терпеть до утра. Мадам Дюмон видит, как он лежит на постели, свернувшись калачиком, сцепив зубы, сжав сфинктер, не сводя глаз с циферблата будильника. А иногда он целый час дожидается ее, сидя на унитазе. Во время подобных процедур они не разговаривают, она честно держит веки опущенными, но все равно рукой ощущает, как он постепенно расслабляется, чувствует, как выходит наружу мягкий столбик кала; юноша упорно молчит, но процесс неизбежен. Но как же он отдалился от самого себя… словно замкнулся где-то в самых глубоких уголках души. Она ничего не знает про персиковую скорлупку. Да, внутри скорее персиковая скорлупка, нежели жеребенок.

Существуют специалисты, которые определяют степень инвалидности и рассчитывают размер государственной пенсии.

Врач Фонда социального страхования читает медицинскую карту, постукивая карандашом по столу: Франсуа Сандр, двадцать два года, ампутация обеих рук. Ясно… По правилам от тридцать седьмого года, надлежит провести обследование и определить способность пациента к трудовой деятельности. Главное – не компенсация физической неполноценности больного, не выплаты за отсутствие стольких-то конечностей, за степень зарубцованности ран, за потерю эстетического облика (последнее не регулируется законодательством) – вообще, как правильно определить, сколько может стоить нога, глаз, сустав, позвоночник, двадцать квадратных сантиметров кожного покрова? Нет, главной задачей является определение «потери возможного заработка». Эксперты рассматривают вероятность возвращения больного к прежней работе, возможность получать прежнюю зарплату, здесь нет места для эмоций – только расчет. Инвалидом может быть признан тот, кто утратил трудоспособность, возможность зарабатывать себе на жизнь как минимум на две трети. Иными словами, стал экономически невыгоден. Из чего следует: категория номер один – инвалид, способный к выполнению рабочих обязанностей; категория номер два – инвалид, непригодный к работе; категория номер три – то же, но нуждающийся в ежедневном постороннем уходе. Категория определяет размер пенсионного пособия: номер один – тридцать процентов от размера предыдущего заработка, номер два – сорок процентов, номер три – еще сорок процентов от сорока процентов по предыдущей категории. Не густо, думает чиновник, выгоднее получить увечье на войне, чем на гражданке. Тем, кто догадался оформить страховку, все же лучше, ведь незастрахованные граждане в лучшем случае могут надеяться лишь на пособие, а это – он хорошо знает, он работал членом комиссии – пять тысяч франков в месяц. Это цена десяти кило говядины или двадцати дюжин куриных яиц. И не более того. Но врач не определяет размер пенсии, за основу для расчета берутся последние десять лет и максимальный размер заработка; Франсуа Сандру двадцать два года, расчет будет простой.

В кабинет входит юноша. Рукава его рубашки завязаны узлами – у самых ключиц. Врач роняет карандаш. Какой тут протокол, какие правила? Третья категория, тут и думать нечего! Нет ни культей, ни суставов, и ни один протез здесь не поможет. Ни о какой работе не может быть и речи. Тут нечего обследовать, все понятно с первого взгляда, даже раздевать его не надо. Инспектор осознает, что дело здесь совершенно ясное. Но все же он расспрашивает Франсуа о том, что с ним случилось, ходит вокруг него, слушает сбивчивый рассказ о происшествии, о контактном проводе, вагоне, о напряжении в двадцать пять тысяч вольт; голос юноши звучит неуверенно, он говорит: мне сказали… мне кажется…

Врач слушает его внимательно, ведь поспешно поставленный диагноз прозвучит как приговор, категория номер три – мальчик просто останется замурованным в четырех стенах вместе со своей матерью, которая расстегивает его рубашку. Доктор продолжает слушать, юноша имеет право быть выслушанным, его история вот-вот закончится, его будущее зайдет в тупик.

Врач садится за стол.

Никогда ему еще не доводилось видеть подобные травмы. Так или иначе, люди, получившие увечья, через некоторое время могут вернуться к работе: слепые, глухие, туберкулезники становятся портными, телефонистами, машинистками, печатниками, корзинщиками; инвалиды-колясочники имеют возможность работать на заводе на специально оборудованных рабочих местах или служить в конторе. Те, кто потерял руку, в случае, если остается здоровый сустав, могут приобрести протез, научиться им пользоваться и вернуться к своей деятельности: работать чертежниками, операторами механизмов, сварщиками, токарями, фрезеровщиками. Однако в данном случае отсутствие обоих плеч исключает все варианты. Да, бывает, что человек рождается без рук и учится работать ногами, ноги заменяют ему руки, но это исключение, это что-то фантастическое. Тысячелетия вся полезная работа выполнялась руками или тем, что их заменяло, будь оно из дерева, металла или пластика. Главное, чтобы осталось хотя бы плечо…

Врач пока ничего не говорит о постороннем уходе; юноша, как он понимает, может самостоятельно ложиться и вставать с кровати, передвигаться по дому, однако во всем остальном ничего хорошего не предвидится. Третья категория. Он так и напишет, да и инспектор труда даст точно такое же заключение. Врачу как-то неудобно сообщать юноше о том, что, как бы абсурдно это ни звучало, пенсия по инвалидности назначается на временной основе. Да, степень нетрудоспособности может меняться… Идиотизм, конечно. Да, добавляет врач, это, разумеется, не мое дело, но вам следовало бы предъявить иск Управлению железных дорог.

Но Франсуа качает головой. Мать, досконально разобравшись в произошедшем, объяснила ему, что железная дорога здесь ни при чем. Там на путях стоял предупреждающий знак, правда, его замело снегом. Но дело в том, что железнодорожное управление не может руководить стихиями. Не будут же они судиться со снегопадом…

– Я теперь его кормлю. Дай-ка мне шпильку…

Сильвия втыкает шпильку в волосы Мари.

– Сначала он вообще хотел есть в своей комнате. Отрежьте мне мяса, говорит, а дальше я сам разберусь.

– Как это так: сам разберусь?

– Не шевелись… Еще шпильку… Мы сидели за столом, надо было поменяться местами, обычно я сижу рядом с мамой. Она поставила тарелки перед папой, мной и Франсуа. Положила ему нарезанную курицу и картошку. Мы все смотрели на ножи и вилки, словно под гипнозом. А Франсуа смотрел на маму.

Сильвия встречается с отраженным в зеркале взглядом Мари, у нее слегка расширены зрачки.

– И вот в гробовой тишине мы стали есть… Так, еще шпильку, Мари. Отец принялся жевать, он буквально не отрывался от курицы, и тишина стояла такая… Мама подцепила вилкой кусочек курицы, и я тоже уткнулась в свою тарелку. Еще шпильку…

Сильвия смотрит на отражение Мари в зеркале – бледно-розовая балетная пачка, колготки, балетные туфли; она разглаживает ей вьющиеся на висках волосы. Мари продолжает свое повествование, ничего не придумывая, но при этом наполняя его новыми и новыми подробностями; она рассказывает интересно, умело манипулируя любопытством слушательницы, чтобы ей не наскучило. У нее несомненный талант рассказывать истории, и она знает об этом.

– А дальше лучше бы я не видела – мама протянула вилку Франсуа, а брат послушно открыл рот… Это было ужасно. Словно смотришь на голого мужчину.

– Или как моя мама плачет.

– Ну да.

– Или как кот на кошку лезет…

– Вот так. Дай-ка сеточку для волос.

Сильвия оборачивает волосы Мари белой сеточкой и закалывает шпильками.

Мой брат, думает Сильвия, был непоседой. Он мог есть круглые сутки, хоть днем, хоть ночью; он всегда говорил с набитым ртом, постоянно травил анекдоты, не переставая шутил, каждые полминуты вскакивал со стула, чтобы посолить еду или отрезать ломоть хлеба, или лез в банку с горчицей, или наливал вина из графина, или накладывал в тарелку корнишоны, попутно щипая меня за щеку; щурился, поднимал бровь, изображая Элвиса, проглатывал в два приема багет; мы едва успевали заметить, что он ест, тут же в раковине звенела пустая тарелка, в корзину летела завязанная узлом салфетка; выходя из-за стола, Франсуа кланялся, хрустя напоследок печеньем, яблоком или шоколадкой; он постоянно с кем-то встречался, всегда был занят, и отец кричал: эй, тут тебе не частный пансион! Но Франсуа бросал ему воздушный поцелуй, неподражаемо хлопал ресницами в стиле Лорен Бэколл, и ему все сходило с рук. Да, мой брат был забавным, стремительным, он прямо-таки лучился солнечным светом, радостью, он был буквально наполнен ею… Но Сильвия ничего такого не сказала Мари, она взялась за банку с брильянтином, прошло три секунды и интуиция артистки подсказала, что не нужно говорить об этом.

– Так и что?

– Так вот, он заявил, что будет есть у себя в комнате. Передай-ка мне расческу. И я подумала, что он не хочет есть из тарелки, словно собака.

Сильвия намазывает расческу брильянтином, пока в мозгу Мари формируется облик Франсуа, склонившегося над тарелкой.

– Ну и что?

– Да то. Я не видела.

– Здорово!

Сильвия проводит расческой, усмиряя непокорные кудри Мари.

– Я подумала, что лучше, если вместо матери его кормить буду я. Это не так унизительно.

– Но ты… Ты тоже в некотором смысле инвалид.

– Да, поэтому ему нечего особо меня стесняться.

Сильвия приставляет зеркало к затылку Мари:

– Ну как, нормально? Теперь давай ты.

Сильвия садится на стул. Мари принимается расчесывать ей волосы.

– Так и что он сказал?

– Погоди, я еще не закончила. Ведь с вилкой-то как вышло – я же не из пустой вежливости предложила кормить его. Тут вот в чем дело: с самого моего рождения Франсуа решил, что я имею право абсолютно на все, что мне запрещают взрослые из-за слабого сердца. Он постоянно занимался мной; мы лазали по лестницам, по холмам и горам, залезали на башни собора Парижской Богоматери и Сакре-Кёр, на самый верх саночных трасс в Савойе – все в снегу, ужас! – а еще он сажал меня на багажник велосипеда, и мы скатывались по склону Бют-Шомона, а еще он возил меня в Булонский лес: Франсуа садился на весла, я даже ног не мочила; там на озере есть остров, где живут лебеди, и я гладила маленьких лебедят. А потом он еще убедил родителей разрешить мне пойти в танцевальную школу; они боялись, что будут проблемы с сердцем, но он – ты представляешь? – уломал их, он клялся, что все будет в порядке. Он научил меня вырезать по дереву, смазывать велосипедную цепь, менять шины. Ну да, я оглохла на одно ухо. Ну и что? А сколько он дал мне!

Мари кивает и легонько оттягивает волосы Сильвии назад.

– Так что я сама ему и предложила. Говорю: давай хотя бы попробуем, а то есть одному в комнате как-то грустно… Ну, во всяком случае, мне так кажется… Эй, Мари, не спи там, мы же опоздаем!.. И я еще подумала: прежде всего, здесь нет ничего особенного – я ем, и он ест, я подношу вилку к своему рту и подношу его вилку к его рту; главное – не зацикливаться, а то раньше все аж замирали и сидели, словно аршин проглотив… Ну вот, я и подумала, что если делать, как будто все так и должно быть, ну, с шуточками, смешочками – как раньше, – то скоро все будут обращать на это внимания не более, чем на муху на потолке.

– На муху?

– Ну да, не более того.

– А…

Сильвия изображает:

– Вот я режу мясо, ем, отрезаю для него кусок – он тоже ест; я рассказываю, как мы вместе с Сесиль готовились к ярмарке – ну там цветы делали из крепона, звездочки отливали в формочках, а потом вырядили ее брата в фею, потому что он единственный ростом метр тридцать и лучше всех подходил для подгонки костюмов; ну, мы посмеялись, навязали на него ленточек, понавешали всяких ожерелий, а бедный Пьер как увидел себя в зеркале, так и разревелся… Еще потуже затяни… Вот. Я быстро вытерла ему рот, нормально, а не так, как делает мама, словно хочет стереть ему губы. Услышав про Пьера, мама очень смеялась, а я собрала с тарелки Франсуа соус; а папа стал спрашивать, можно ли будет разместить на ярмарке выставочный стенд; и все получилось, Франсуа смотрел то на одного, то на другого, и глазами вот так… – Сильвия вертит головой направо и налево, изображая брата.

– Не вертись, я тебя так никогда не причешу!

– …ему тоже было интересно; и он еще сказал, что мясо получилось очень даже вкусным. Короче, моя идея сработала… Так, теперь давай шпильки…

Она не рассказывает о вчерашнем неприятном эпизоде, когда Франсуа отказался поехать на пикник в Венсенский лес, на озеро. В ателье стояла адская духота, было очень жарко, а наверху еще хуже, а над асфальтом стояло марево. Так что они приготовили корзинку, взяли бутылки с водой, скатерть, купили черешню, сосиски и даже прихватили остатки засохшего хлеба, чтобы покормить уток. Сильвия была уверена, что брат не захочет поехать, и он действительно отказался. Он стоял у себя в комнате перед окном, курил при помощи штатива, что смастерил ему Виктор, и сказал: «Нет, не хочу, не поеду». Тогда отец предложил вызвать такси, если Франсуа стесняется ехать в метро или на автобусе. Но Франсуа, не оборачиваясь, повторил: «Нет!» Ма сказала, что она в таком случае тоже не поедет. Отец спросил: «Почему?» – «А как я могу оставить его одного? – отрезала мама. – Ведь должен же кто-то покормить его! Так что отправляйся вместе с Сильвией, а я остаюсь». Но Робер сказал, что они поедут втроем, и взял Ма за руку. Ма высвободилась: «Нет, Робер, – сказала она, – ты поедешь без нас». Сильвия смотрела в спину брату, а тот все так же стоял, курил и был совершенно безучастен.

– Джейн, я жду тебя внизу, – произнес отец, и на лестнице послышались его удаляющиеся шаги.

– Франсуа, ты уверен? – тихо произнесла мама. – Мы ненадолго, скоро вернемся…

– Нет.

Ма пошла вниз, и Сильвия за ней. Отец сказал: «Ну что, поехали?» Но Ма снова повторила, что остается дома. Тогда отец приблизился, почти касаясь ее лбом, носом, губами, ледяной россыпью звякнули слова (Сильвия никак не могла понять, что хочет сделать папа: поцеловать или укусить Ма), и придушенным шепотом сказал: «Франсуа имеет полное право не ездить на пикники, вправе оставаться один, возможно, именно это ему сейчас как раз и нужно, понимаешь, Джейн? Это не означает, что он казнит себя; ты тоже имеешь право быть чем-то большим, кем-то другим, а не только лишь его матерью, кстати, для Сильвии ты тоже мать – смотри, она сейчас в обморок от этой жары свалится! Кроме того, ты жена – для меня». «Черт! – думает Сильвия. Я все же не совсем глухая!» – и идет на кухню, отрезает несколько кусков эмменталя, кладет на тарелку пирожное, яблоко, поднимается в комнату к брату и говорит, надеясь, что все будет хорошо:

– Вот, держи. Перекинемся вечером в картишки?

Я та, кто тайно ступает впереди него, раздвигает перед ним преграды, расчищает путь от камней и терний; кто иссушает промоины, засыпает колеи, сглаживает неровности, мостит для него дорогу, чтобы он уверенно ступал по ней; я та, кто незаметно опережает каждый его шаг, чтобы он не оступился, чтобы спокойно двигался дальше, не чувствуя тяжести жизни – а как же иначе? – увидев воочию, чего это стоит, он может отказаться от следующего шага… Мой малыш… Я – невидимая рука, которая каждый вечер заводит его будильник, а утром ставит на блюдечко свечу, и та будет гореть до вечера, растекаясь в вязкой лужице парафина, а на следующий день волшебным образом загорится снова – а как же иначе он будет прикуривать свои сигареты? У него всегда чистая пепельница, всегда полная коробка «Голуаз», и фильтрами обязательно кверху, так что ему остается лишь ухватить их губами. Я застелила ванную ковриками, я устлала ими пол у его постели, чтобы он не поскользнулся на отполированных половицах или на мокром кафеле. Повсюду в доме, в каждой комнате, я расставила для него стаканы с водой и с соломинками, чтобы он всегда мог попить; я готовлю только его любимые блюда, а иначе он и вовсе откажется от еды… Мой маленький! Я пришиваю трусы к брюкам, и приходящая сиделка, которая подмывает его, всегда находит их в ванной выглаженными, сложенными аккуратной стопкой. Я слежу, чтобы банка с кольдкремом была всегда полна, она наносит его на плечи Франсуа перед тем, как надеть рубашку, и я снова отхожу в тень, как незримая добрая фея. Он не видит меня, но как только покидает комнату, я перестилаю его постель, разглаживаю простыни, взбиваю подушку, чтобы ему было удобно, чтобы не болел его затылок и не ныли раны. Я смахиваю пыль с его радиоприемника, каждый день ставлю в вазу тюльпаны, меняю воду. Я та, кто дежурил в коридоре больницы города V., ждал приговора – будет он жить или нет; я писала ему несколько слов на родном языке; я – Гипнос, я охраняю его ночной сон… Я все еще жду разрешения по другую сторону непроницаемой стены, но оно так и не приходит, я невидима для его взора, но я здесь, я действую…

Я шагаю рядом с ним, ему нужно предстать перед комиссией Фонда социального страхования и ответить на ряд вопросов; я буду раздевать его, а затем одевать под взглядами экспертов; я протяну его билет на автобус, понесу его сумку, я буду ограждать его от других людей, потому что он не имеет возможности сопротивляться толчкам, он опирается на двери, и его тело качает из стороны в сторону, мой Стокман, малыш; я же истончаюсь, становлюсь невидимой для него, и он забывает о моем существовании, но я тверда как алмаз.

На прошлой неделе мы впервые вышли вместе из дома. В автобусе я кладу руку ему на поясницу, чтобы он не упал. Какой-то мужчина встает и направляется к дверям; я вижу свободное сиденье, и Франсуа тоже видит – он направляется туда, я поддерживаю его, он сталкивается с другим пассажиром, тот тоже хочет занять освободившееся место. Мужчине лет пятьдесят, одна штанина у него подвернута и заколота булавкой где-то на уровне колена, он постукивает костылями и загораживает проход. И мне не удается раздвинуть тернии, расчистить дорогу моему мальчику, шипы впиваются в меня; мужчина определенно видит завязанные рукава рубашки Франсуа, он видит, что у него нет даже плечевых костей, видит осиротевшее туловище, но, ни говоря ни слова, вынимает карточку, на которой я читаю: «инвалид войны».

– Мою ногу ни во что не оценили, – говорит он, – выходит, я ее просто подарил! – И занимает свободное сиденье. – Я солдат, воевал за Республику. У меня боевое ранение.

Я сглатываю обиду, успокаиваюсь и ищу другое место в салоне. Замечаю женщину, что сидит рядом с мужчиной; она видит меня и моего сына, видит мою руку на его пояснице, она понимает, что я не буду просить уступить место, потому что мой сын выйдет из автобуса, но вряд ли сможет зайти обратно.

– Мсье! – Женщина встает с сиденья, я молчу, моя благодарность безмолвна.

Хотя бы ночью я смогу спать.

И вот еще эта девушка, гостья из прошлого.

Нина попросила хоть раз встретиться с Франсуа. Если он решит больше не встречаться со мной, сказала она, я не буду настаивать. Хотя бы раз… Мать ничего не обещала, она объяснила, что Франсуа никого не желает видеть, даже своего друга Жоао, а ведь вы должны знать, как они были близки… Девушка сказала, что не знакома с Жоао. Тень сомнения пробежала по лицу матери – Нина видела такое же выражение у его отца в феврале, когда тот услышал, как она называет себя девушкой Франсуа. Невеста, не знакома с его лучшим другом? Это наводит на подозрения, уж нет ли тут какого подвоха? – думает Ма. Тем более что никто об этой девушке слыхом не слыхивал, пока с Франсуа не произошло несчастье. Никто даже понятия не имел, как ее зовут; она клялась, брызжа слюной, стоя на пороге ателье: «Поставьте себя на мое место, мадам Сандр! – говорила она. – Позвольте мне увидеться с Франсуа!»

Ма сказала, что попробует его уговорить.

Нина пришла в назначенный день; она сделала новую прическу, надела новое платье, накрасилась – и все только лишь с одной целью: вызвать в его памяти свой образ. Тогда, в самой середине февраля, она постриглась, и теперь ярко-красная помада, черная заколка в рыжих волосах, шерстяное фиолетовое платье в разгар июльской жары должны воскресить его воспоминания. Она входит в его комнату. Она узнает Франсуа, несмотря на отросшую бороду, на странный, неестественный силуэт; он сидит у окна. «Привет», – говорит перепуганная Нина. «Привет», – эхом откликается он. Она подходит ближе, она поражена новыми очертаниями его тела, его худобой, но все это должно пробудить прежние чувства; она прекрасно знает его скрытое под рубашкой тело, помнит его кончиками пальцев, помнит тепло его паха, тепло его шеи, тепло подмышек.

– Присаживайтесь, пожалуйста.

О да, это же ты! Это ты! Она помнит прикосновения к его коже, к его члену, она помнит касания их языков при поцелуях, вкус его слюны, запах его пота…

– Извините, но я ни разу не написал.

Франсуа, ты же так меня любил!

– Ничего, если я закурю?

– Да, разумеется.

Она закуривает. Ей нечего сказать. Он разглядывает ее аккуратно остриженные ногти.

– Ну, помнишь же, ты все время целовал мне пальцы и говорил, что мои ногти выглядят как маски скафандров? – Нина смеется и затягивается сигаретой. – Ты что, совсем ничего не помнишь?

Он мотает головой.

– Что, ни моего лица, ни как меня звать?

– Нет.

Она – словно его нечистая совесть. У него не осталось о ней никаких воспоминаний, даже самых глубинных, подкожных… Словно в «Ундине» Жироду, где героиня забывает о своем возлюбленном Гансе, а потом, спустя время, увидев его труп, восклицает: «Ах, как он красив! Я могла бы его полюбить!»

– А я помню все: лед под мостом в Мелене, и как мы скользили по замерзшей реке – разве ты не помнишь? А бистро «Ле Клемансо» в Восемнадцатом округе, где мы танцевали всю ночь напролет, и на мне было это самое платье; а потом мы ели омлет в пять утра на площади Тертр…