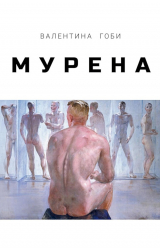

Текст книги "Мурена"

Автор книги: Валентина Гоби

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)

На Франсуа возлагают большие надежды. На тридцать пятый день врачи решают, что он уже может сидеть. Его хотят приподнять на сорок пять градусов; говорят ему об этом, и хирург даже рисует схему: вот видите, говорит он, но это всего лишь начало. Да, это будет нелегкое предприятие, но Франсуа это не волнует. Здесь все происходит помимо его желания: лечение, массаж, разминка суставов, богатая белками пища, фантомные боли, мочеиспускание в трубочку – здесь все решают за него. Он – порождение чужой воли. Кроватную сетку приподнимают, очень осторожно, сантиметр за сантиметром, по краям постели стоят медики. Каждые десять секунд его вопрошают: как вы себя чувствуете, мсье Сандр? Он на грани сознания, они боятся потерять его, но для него это единственный путь к спасению. Его продолжают поднимать, все переворачивается пред его взором, потолок уходит куда-то за затылок, Франсуа видит лица, осознает трехмерное пространство больничной палаты. У него кружится голова. Его укладывают обратно – и опять приступ. Но врачи не сдаются. У них достаточно времени. Они полны решимости. Секунда за секундой, мгновение за мгновением его тело переламывается в талии, и он может вновь осознать понятие вертикали. У медсестры, оказывается, есть ноги. У доктора тоже есть ноги. Пол лежит в параллельной плоскости относительно потолка. Стены перпендикулярны потолку. Прямо за окном покачивается дерево. Эта нормальность бытия ошеломляет Франсуа. Его тело, судя по всему, все же принадлежит этому миру, и отмежеваться от него, видимо, уже не получится. Лежа, он мыслил для себя иную реальность, его тело и восприятие мира были искажены, между этими ощущениями имелась какая-то связь, но он не являлся их частью. Он просто лежал, распластанный, словно ковер, он находился на самом краю реальности. Теперь же всё… Реальность бросается ему в глаза, он ощущает ее, он подобен затравленному оленю, которого собаки выгнали на лесную поляну. Ему хочется бежать от них, они спугнули его, заставили выйти из укрытия, он закрывает глаза, он прячется под собственными веками.

– Франсуа, вот вам стакан, а вот и соломинка. Теперь вы можете сидеть, и пить будете самостоятельно. Что хотите? Яблочный сок? Апельсиновый?

Сорок второй день. Франсуа сидит почти прямо, и голова больше не кружится. Ему дают мясную запеканку, перетертый банан с сахаром – крупинки хрустят у него на зубах. Это уже настоящая, нормальная еда. Он ее глотает в нормальном, вертикальном мире. Он жует, как нормальный человек. Испражняется, как нормальный человек.

Он заново учится нормально дышать. Грудная клетка работает как надо, но из-за пересаженной кожи плечи тянет вперед. Кожа сжимается, и ему кажется, что его слишком плотно закутали. Массажист учит его правильно дышать, расслаблять мускулы. Он должен этому научиться, никто за него этого не сделает. Да, суставы – это дело врача, но дыхание – задача самого Франсуа. Можно подумать, что у него нет выбора, но дыхание – это главное, без него совсем никак. Отсутствие выбора, закукливание в ядре персиковой косточки есть смерть, гибель всего. Удивительно, но Франсуа не оставляет попыток, он раз за разом наполняет легкие воздухом, оттягивает назад лопатки. Он не видит результата, но все равно продолжает упражнения. Нужно работать, это как тогда, когда он стал мочиться в трубочку. Нужно работать, и вдруг ноги становятся послушными под руками массажиста; они плотно прижимаются к его ладоням, мышцы восстанавливаются, он скоро сможет ходить. Это весьма вероятно, о нем очень заботятся. Наверное, в этом есть и заслуга Надин, которая читает ему, поит фруктовым соком через трубочку, она незаменима для него. У Франсуа появляется странное ощущение, будто окружающие хотят его выздоровления больше, чем он сам. «Май бой. Доктор сказал, что ты уже можешь сидеть! Мы скоро увидимся, тебя должны перевести в другую палату. Я все эти дни просидела рядом с тобой, в этом коридоре. Спринг из зеа. Си зе бёрдз он зе три? Лав[12]12

На английском: «My boy… Spring is there. See the birds on the tree? Love» («Мой мальчик… Наступила весна. Видишь птиц на дереве? Люблю»).

[Закрыть]. Ма».

– Франсуа, о чем она пишет? Если, конечно, это не личное…

– Надеюсь, что медсестра, читающая тебе мое письмо, красивая.

От удивления Надин широко распахивает глаза. Франсуа улыбается:

– Да шучу я. Она пишет, что пришла весна, что распускаются листья, целую и все такое…

Сорок второй день. Франсуа лежит обнаженный, повязки сняты, ему уже не требуется подгузник, нет больше бинтов, разве что на спине, которая пока еще окончательно не зажила, под нее подложили два валика. Это и впрямь удивительно – он выжил. Кожа местами очень тонка, ее можно рассечь даже ногтем. Пока остаются багровые отеки на ампутационных шрамах, и сегодня начнут делать дренирующий массаж. Чтобы сгладить пересаженную кожу, будут ставить компрессы. Это очень знаменательный день, говорит ему хирург, на вашем теле не осталось открытых ран. Франсуа буквально опоясан разноцветными лоскутами пересаженной кожи – багровыми, красными – и все это дико зудит, словно надел шерстяной свитер на голое тело. Он напрягает шею и смотрит строго в сторону двери, чтобы не видеть себя в зеркале. Надин приспускает свою маску. Он замечает медсестру краем глаза. Видит ее губы. Он помнит, как они произносили ответ на его вопрос о руках. Губы тонкие, розовые, он воскрешает в памяти блеск ее зубов. Сейчас он видит ее подбородок, отмечает округлость нижней челюсти. Врачи – хирург, массажист, медсестры – один за другим тоже снимают маски. Его взору открываются их рты; он видит, как сверкают их зубы, он видит родинки на лицах. Морщинки на краях губ. Ямочки, зажившие порезы, щетину, пух, веснушки на носах и скулах. Обнаженные лица волнуют его, пугают своей мимикой. Теперь он понимает, что эти люди сделали для него больше, чем его мать.

Надин сказала Ма, что, когда читала ее письмо, Франсуа улыбался. Ма понимает, сколько пришлось пережить ее сыну, раз даже такое простое выражение эмоций становится целым событием. Но у него уже затянулись хирургические раны, прижилась трансплантированная кожа; он набрал нормальный вес, он может сидеть, он снова обрел голос, он в состоянии улыбаться, и медики полагают, что он готов увидеть своих близких.

– Как, Франсуа, может, уже пора?

Ничего не пора. Он не готов. Он не может вот так показаться на глаза Ма после всего, что было: он же жил сначала в ее матке, его питала ее кровь; он получал необходимые для жизни элементы, железо, кальций, белки; она ела только то, что не могло ему навредить, следила за минералами и витаминами; она растила его в себе, она представляла, как он лежит внутри нее, свернувшись калачиком; потом она держала его, новорожденного, на руках, она видела его – два глаза, два уха, две руки, две ноги, кормила его грудью, пеленала, укладывала в колыбель, подмывала, защищала от холода, давала масло из печени трески с медом, чтобы он не болел, и камфару, водила к врачу на прививку против оспы, купала в ванночке, кормила, одевала, обнимала, утешала, если он плакал, и все это в течение семнадцати лет… Его тело двигалось, становилось крепче, ловчее; день за днем делалось все более и более совершенным, пока не достигло нормальных пропорций; не хватало лишь зубов мудрости, и Ма смеялась: мудрость – это уже твое дело, я свое выполнила – и действительно, выполнила на отлично.

– Да не готов я, – говорит он врачам. – Сначала мне нужно встать на ноги.

Но вставать на ноги ему пока рано, и это понятно всем. Но так действительно будет лучше. Да, теперь он хуже четырехлетнего ребенка – не может самостоятельно есть, причесываться, надевать трусы, следить за собой, ловить мяч, открывать дверь, чистить зубы, подтираться в туалете. Как минимум ему нужно научиться стоять на ногах, его метр восемьдесят пока закопаны в землю, словно тот фикус, думает он, вспоминая Сильвию, представляя Ма – как та обнимет его долговязую фигуру… Но он хотя бы будет стоять на ногах.

Пятьдесят второй день. Франсуа сидит на краю своей койки. Физиотерапевт тихонько толкает его назад. Франсуа покачивается, ведь у него теперь нет рук, брюшной пресс не работает, но он не сдается. Он борется.

– Как по-английски будет «браво»? – спрашивает его Надин.

– Well done.

– Вель. Дан. Да, действительно.

Пятьдесят седьмой день. Он старается удержаться на ногах. Врач не сводит с него взгляда, как будто это может помочь пациенту стоять прямо. Франсуа пошатывается. Он на голову выше всех присутствующих. Ноги словно вата. Немного кружится голова. Голени все еще слабы, ноги подгибаются, он садится, опираясь на матрас несуществующей рукой; ему дурно, но доктор придерживает его за бедра. И говорит: вам уже почти удалось, мсье Сандр!

Франсуа просит принести ему зеркало. Раньше даже одна эта мысль вызывала у него ужас, он прятался в персиковой косточке. Но скоро придет Ма, он не может предстать перед ней в неважном виде. Надин выполняет его просьбу. Как же я похудел! – думает Франсуа. Да, хоть он и начал набирать вес, но этого явно недостаточно. Надин медленно перемещает зеркало от его глаз к губам, далее от губ к подбородку. Внезапно его пробирает нервный смех – он узнает свое отражение. Надин опускает зеркало на уровень груди, где красуется неправильной формы лоскут пересаженной кожи. Франсуа просит ее немного отойти назад, чтобы он мог полностью обозреть свой торс. Он недоверчиво вглядывается в отражение. Это поистине ужасно! Он беззвучно плачет…

– Теперь я могу вам сказать, Франсуа… Сразу после того, как вас сюда доставили, в ординаторской бились об заклад, что вы не протянете и десяти дней. Причем большинство склонялось к тому, что вы не переживете и ночи. Но вы живы. Уже пятьдесят восьмой день. Это многое значит…

Весна в этом году запоздала. Наступило время крестин, свадеб, первых причастий. В ателье столпотворение: дети, юные барышни, их мамаши. Шьются стихари для конфирмации, перелицовываются старые платья, подгоняются свадебные убранства. Отрезы ткани шуршат, вздымаются, словно ручьи во время дождя; тюль, креп, органди, муслин, атлас, шелк, кружево – все пахнет свежестью, все мягкое на ощупь. Робер смотрит на стенные часы: Сильвия должна скоро вернуться с занятий. Чемодан уже готов, через два часа надо ехать. Они отправляются в Арденны, в город V., чтобы наконец увидеть Джейн. Робер подшивает кружавчики к талии свадебного платья – оно поистине великолепно: кружева из Кале, шелк из Китая, длинный шлейф, всего двенадцать метров ткани, считая лиф. Робер хочет закончить работу, чтобы потом передать ключи от ателье Эмме; он поручает ей мужскую одежду, несложные выкройки, подолы, застежки-молнии, а себе оставляет вещи потруднее, потоньше, где нужно быть предельно внимательным, где требуется максимальная сосредоточенность, где приходится буквально утыкаться носом, словно слепой крот; все эти складочки, шнурочки, ленточки, бахрома, канитель… После Дня Бейля ему надо стараться куда больше, чем просто демонстрировать свой вкус.

Арденны, больница города V., Жорж… Эти слова звучат для Робера одновременно враждебно и дружественно. Каждый вечер в его квартире звонит телефон, он разговаривает с Джейн, через нее общается с сыном, хотя и не может представить себе, как тот выглядит теперь. Он отчетливо представляет себе каталки, медсестер, металлические койки, кюветы, шприцы, белые стены коридоров, шрамы, наложенные швы, запах жавелевой воды и лекарств; он может представить себе раненных на войне солдат, но то, что случилось с Франсуа, не укладывается в голове. Это же его сын. Его мучает какое-то предчувствие; слова медиков, которые Джейн передает по телефону, никак не могут отчетливо оформиться в его сознании. Джейн говорит, что Франсуа теперь похож на манекен «Стокман». Робера душит гнев, и это спасает его от приступов жалости: да какого же черта этот болван забыл на крыше вагона? Крыша вагона в Арденнах, крыша дома Даниэля на Монмартре ассоциируются у него с опасностью, с такими местами, где нужно карабкаться, висеть вниз головой, ходить по натянутым канатам, отрицая законы гравитации… И вот: Сильвия оглохла на одно ухо, а сам Франсуа и вовсе потерял человеческий облик. Робер пытается представить, как тот теперь выглядит, он хочет снова дополнить это тело, придать ему нормальные очертания; можно будет поставить протезы, которые заполнят пустые рукава куртки или рубашки: он уверен в этом, он помнит первоначальные формы. Это дело вполне решаемое, ведь создавать силуэты – его профессия. Именно для этого Робер и открыл ателье, он работает для клиентов, как и Эмма, которую он нанял шесть недель назад, и теперь она напоминает ему об ужасной трагедии; он думает о тех, у кого есть обе руки: обо всех соседях, дядюшках, тетушках, друзьях, дальних родственниках – о тех, у кого нормальные силуэты. Он верит в медицину, он верит в технику; он переставляет местами то, что было до и стало после: пусть сейчас рук нет, но они опять будут!

В тот день, когда Джейн увидела Франсуа, она точно определила: «Стокман»! Она пыталась представить себе его раньше, чтобы, так сказать, заранее привыкнуть к этому зрелищу. Франсуа ждал ее в палате, стоя в лучах льющегося в окно солнечного света. Он стоял – это было для нее приятной неожиданностью. Свет играл на его волосах, освещая правую сторону и скрывая в тени левую; перепад света и тени скрыл очертания его тела, отсрочил ключевой момент… Мертвенно-бледный, исхудавший, заросший густой бородой, он улыбнулся и сразу же стал расспрашивать: как ты? как дела? how are you today, Mа? – они словно поменялись ролями. Она шагнула к нему, словно в забытьи, поцеловала, обняла – легонько, чтобы не причинить боль:

– Словно тополек или березку обнимаешь…

Объятия без ответа…

Продолжая прижимать к себе, обхватив это хрупкое долговязое тело, она смотрела на зеленую равнину, что расстилалась за окном; нужно было немного подождать, чтобы отпустил спазм, сжавший ей горло. Франсуа присел на край своей койки, Ма – на стул. Теперь она могла разглядеть его: серая рубаха, рукава завязаны в узел, верхняя пуговица застегнута, чтобы не было видно кожи на шее.

– Я все думала о его руках… Эти узлы на рукавах словно конфетные обертки, развязываешь – и появляются руки.

Чтобы прервать тягостную сцену, он знакомит Ма со своими соседями по палате, Тома и Виктором. У одного паралич ног после того, как он выпал из автобуса; другого же переехала угольная тележка в шахте. К ним как раз пришли жены.

– Мне было так больно видеть его… Потом немного полегчало.

Здесь все наполнено жизнью, никто не собирается угрюмиться или плакать. Едва Ма вошла, Тома, Виктор и их супруги понизили голос. Они не смогли побороть искушение ее рассмотреть. Про безрукого пациента уже знали все: и медики, и больные, и сестры милосердия; передавали друг другу свежие известия о нем, слухи; после начала официального расследования огромные заголовки не сходили с первых страниц «Арденнского вестника». О нем упоминали даже в статьях, посвященных другим темам: так, например, в статье о битве при Вердене было сказано: «Трагическое происшествие в Бейле: пострадавший находится между жизнью и смертью в больнице города V.»; четыре дня спустя в статье о начавшейся оттепели можно было прочитать: «Пациент больницы в V. выжил, но лишился обеих рук». Романтически настроенные авторы упоминали о его матери, которая дни и ночи проводит в больничном коридоре у дверей его палаты – дело было даже не столько в любопытстве, сколько в ее благочестивом образе. Еще бы, красавица-англичанка, напоминающая какую-то актрису, с непроницаемым лицом пишет своему сыну, который вот-вот может умереть, письма! Ма знала об этих статьях. Их перечитывала ей Надин; она превратилась в Гипноса, бога, стерегущего погруженный в сон мир.

Ма принесла ему грушевое пюре и шоколад. Зачерпнув ложкой пюре, она поднесла ее ко рту Франсуа. Мать сделала это совершенно свободно, в ней проснулся инстинкт, и она даже приоткрыла собственный рот, как делала это, когда Франсуа был маленьким; она открывала рот, чтобы он округлял свои губки и хватал ими ложечку, и сама делала вид, что глотает. Глядя на ее открытый рот, Франсуа вспомнил далекое детство; эти образы, увиденные в больничной палате, резанули его душу; он вспомнил, как Ма говорила «чух-чух», изображая звук паровоза, или «р-р-р!», подражая шуму автомобиля, занося ложечку ему в рот… Нет, не могу! Не могу…

– У него efficient сиделка!

– В смысле, замечательная?

– Ну, замечательная. Исключительно.

– Ему лучше?

– Даже лучше, чем надеялся хирург.

Хирург сообщил: видите ли, мадам, я не хочу вас расстраивать, но он очень страдает.

Но Джейн ничего не сказала об этом Роберу, она понимала, что ему станет плохо.

Они сходят на перрон; Робер несет чемодан, Сильвия прижимает к себе горшок с фикусом; у Робера такое ощущение, будто он опоздал, будто мир совершил свой оборот без него. Он целует Джейн, крепко жмет руку Жоржу; он держится, у него вид человека, который готов встретиться с любой реальностью; его голос тверд, глаза сухи.

Они идут по больничному коридору, Робер несет сумку. Он ощущает ее тяжесть, она набита одеждой Франсуа, он старается думать только о сумке. Он терпеть не может больничную атмосферу. Лучше бы он увидел сына позже, когда тот совсем поправится. Он уверен, что Франсуа тоже не нужны эти преждевременные встречи, что еще рано, тело не восстановилось; вряд ли его обрадует неприкрытая жалость в отцовских глазах. Он приехал сюда, в V., ради Джейн и Сильвии, которые убеждены, что Франсуа нуждается в его любви; он задается вопросом: уж не сговорились ли они, не заставили ли его приехать лишь для того, чтобы, увидев своего блудного сына здесь, в затерянном уголке Арденн, он утишил их тревоги. Джейн идет очень быстро, она провела в больнице уже два месяца и знает каждый закоулок. Вдруг Джейн останавливается, поворачивается к Роберу и Сильвии и тихо произносит: «Мы пришли». Робер крепче сжимает ручку сумки, входит в палату, за ним следует и Сильвия, обнимая горшок с фикусом. Он сразу замечает кровати слева, мужские и женские фигуры, шагает дальше. Ищет, куда поставить сумку.

– Здравствуйте, Тома, – говорит Джейн, – добрый день, Виктор!

Сильвия повторяет за ней приветствия.

– Дамы, господа, – произносит Робер, поворачиваясь спиной к койкам.

Он ставит сумку на небольшой столик, расстегивает молнию и вынимает рубашки, штаны, носки, трусы, кофты, стопку газет и миниатюрный столик (шесть на двадцать сантиметров – Робер сделал его сам). Он видит сына, видит его обрезанное тело, но не отворачивается. Лишь стискивает зубы, смотрит на него и протягивает свой подарок:

– Ну вот, теперь можете и в карты перекинуться.

И тут Франсуа поднимается с постели, он на голову выше отца. Рукава его рубахи, как и предупреждала Джейн, завязаны узлом. Франсуа похож на пингвина. Он пробует улыбнуться, но на его впалых щеках прорезываются лишь глубокие морщины. Робер не понимает, как поздороваться с сыном. Он треплет его по затылку, причем не вынимая из кармана вторую руку – он растерян.

– Рад видеть тебя…

Джейн разглаживает одеяло, поправляет подушку. Робер смотрит в окно на зеленую равнину, что простирается вдаль, насколько хватает глаз. В стекле он замечает отражение Сильвии, которая так и стоит в дверях. Она даже не сняла куртку и все еще прижимает к животу свой горшок с фикусом. Робер оборачивается:

– Сильвия, да поставь ты его на пол! Франсуа, это же твое растение. Сильвия позаботилась о нем.

Сильвия осторожно ставит горшок на пол:

– Ты видишь? Это же Маленький Клод, я люблю его так же, как и тебя!

Она становится на цыпочки, прижимается щекой к его щеке и осторожно целует.

– Я так тебя и представляла.

Франсуа сводит лопатки, кожа на груди до конца не прижилась, ему больно. Он поворачивается к Роберу, просит его рассказать о том, как идут дела в ателье, как успехи у Сильвии. Ему интересно, как поживает Жорж, как его маленький сынок. Ему все интересно, он хочет снова воссоединиться с внешним миром. А они не понимают, чего стоит для него этот маскарад; им трудно почувствовать то, что чувствует он. Их слова отзываются в его теле, их бессмысленные вопросы изматывают Франсуа: как ты, хорошо ли спишь? хорошо ли здесь кормят? хорошо ли ухаживают за тобой?

Они забрасывают его вопросами, боясь перейти к главному. Но тут Сильвия спрашивает:

– Франсуа, скажи, тебе больно?

– Уже лучше.

– Но все-таки больно?

– Иногда.

– А где болит?

– Там, где руки отрезали. Да и фантомные боли.

– Что, сильно?

– Да вообще!

Робер прочищает горло. Ему явно не нравится этот разговор.

– А когда тебя выпишут?

– Да и не знаю. Через месяц-полтора… Если, конечно, все будет нормально.

– То есть в июне.

– Да, может быть.

– А до этого ты что будешь делать?

– А что скажут.

– Долго еще до июня, – вздыхает Сильвия.

Но она не спрашивает, что он собирается делать потом, после выписки. Да и ему нечего ответить.

Франсуа знакомит отца и Сильвию со своими соседями по палате, чтобы те не скучали. Виктор предлагает перекинуться в карты, приглашает Тома и его жену, чтобы играть вчетвером, по парам. Робер сдвигает кровати и расставляет стулья. Ставит игорный столик. Он даже придумал сделать на нем выемку, чтобы карты не сдувало сквозняком. Франсуа прислушивается, как они болтают, Тома и Виктор рисуются перед женами, они шутят, треплются о всякой ерунде, о погоде, о делах, о детях. Кстати, дети придут их проведать в ближайшее воскресенье, в приемные часы. Тома собирается показать им двадцать фокусов, у него ведь золотые руки, карты буквально исчезают в его рукавах, потом из колоды чудесным образом возникнет дама червей, а еще он угадывает заказанные карты.

Робера его представление восхитит, ему не по себе, но он хотя бы отвлечется от вида выкрашенных желтой краской стен, лязганья кресел-каталок, стука костылей в коридоре, стонов, запаха жавелевой воды и разогретого пюре. А Франсуа будет молить Бога, чтобы они все ушли – дети, родители… В конце дня Робер, довольный, что избежал ненужных эмоций, выйдет из больницы с пустой сумкой в руке, выполнив отцовский долг, оставив за спиной мрачные образы; он послушно последует указаниям Сильвии и доберется до вокзала, а затем приедет в Париж, в ателье, где будет неустанно дожидаться возвращения жены и здорового сына.

Уже прощаясь, Франсуа спросит:

– А как там дела у Жоао?

– Неважно, – скажет Робер. – Насколько мне известно, ему не полегчало.

Тогда Франсуа удивленно посмотрит на отца.

– Да что же такое? Ты что, забыл: стройплощадка в девятнадцатом районе; вы тогда еще предупредили хозяина, что доски на лесах ненадежны, а он и палец о палец не ударил, чтобы что-то исправить!

– И когда это случилось?

– Ты что, смеешься?

– Разве похоже на это?

– Да в январе! Вы тогда еще забастовку устроили.

Франсуа нахмурится:

– Так что с Жоао?

– У него множественные переломы, он не может ходить… Ты что, ничего не помнишь?

Немного поколебавшись, Франсуа спросит, коли уж тема затронута:

– А девушка? Нина… Ее зовут Нина. Вы что-нибудь знаете о ней?

– Это твоя невеста, – негромко заметит Сильвия.

– Она заходила, справлялась о тебе, – скажет Робер.

– Она действительно написала мне. Но я почти ее не помню.

– Что, даже лицо вспомнить не можешь?

– Не-а.

– Ничего, вспомнишь. Это все последствия шока, определенно.

Для Робера это уже чересчур. Теперь еще и с головой проблемы, мало было рук. Он хочет, чтобы его сын снова обрел способность нормально мыслить. Он хочет видеть Франсуа с протезами и работающей головой. Да, он вернется к своим свадебным платьям, кружевам, позументам, к праздничному сезону, к цветам, жизни, новой листве… Он будет стараться победить отравляющий его яд. Стокман, назвала его Джейн, она была права, но, может, все еще хуже. Но завтра он всем соседям расскажет о том, что хотел бы видеть сам: о своем мальчике, что твердо стоит на ногах и играет в карты, о прекрасном виде из окна на равнину. Одним словом, поправляется сынок.

Робер некогда написал ему, что худшее позади. Тогда он полагал, что главное – выжить любой ценой. Жизнь требует колоссальных усилий.

Как и Сильвия, Джейн, да и, впрочем, все остальные, Робер даже не замечает этих обычных ежедневных, ежеминутных докук: зуда, покалывания, щекотки. Невозможность вовремя почесаться превращает такие мелочи в настоящую пытку; Робер просто не понимает этого, он сотни раз на дню бессознательно поскребывает себя то там, то сям кончиками ногтей: когда разговаривает, когда идет по улице, шьет, ест, спит; он может дотронуться до уголков губ, до виска; случается и почесать затылок, поскрести щеку, голову, веко; зуд может появиться везде: в складках кожи, во всяких укромных местах; кожа – это часть живого организма, она пропускает через себя выделения, она чувствительна к дуновению ветра, к клещам, трению; у Франсуа, кроме всего этого, добавляется зуд на пересаженных участках кожи, взрывной рост нейронов в местах ожогов, сильнейший зуд на трех зашитых ранах. Пальцами ног он может почесать лодыжки, икры, а вот бедра, спину и грудь – вынужден просить сиделок, но те ограничиваются лишь поглаживанием, они боятся воспаления, но от этих поглаживаний только хуже – остается ощущение незавершенности… Чтобы помочь преодолеть дискомфорт, ему дают антигистаминные препараты, увлажняют кожу кольдкремом, смазывают пересаженные участки. Все эти умащивания вызывают смех соседей по палате, его называют восточной принцессой; Виктор говорит, что ждет не дождется, когда Франсуа покажет танец живота: «Браслеты на лодыжках, бой тамбуринов», – смеется он. Франсуа же вспоминает детство, воспоминания стали гораздо ярче; ему кажется, что под рубашку напихали кучу плодов шиповника, от которых образуются зудящие волдыри, и унять этот зуд может лишь вода из замерзшего озера. Он испытывает искушение чесаться о стену, о дверной косяк, поворачивается спиной к Тома, но тот говорит: слушай, давай, заканчивай, правда, у тебя уже кровь пошла! И он потирает своей короткой бородой покрасневшую грудь. Ему хочется льда – льда, который убьет все ощущения. Общаясь с Сильвией и родителями, он терпит, думая лишь о том, чтобы почесаться и помочиться. Его призрачные руки ничем не могут помочь ему, у него слишком много тела… Или слишком мало. Он избегает беспокоить сиделок: ой, почешите мне тут; ой, хочу отлить! Он не делает этого из уважения к ним, считающим смерть худшим, что может случиться с человеком, к тем, кого трясет от одной этой мысли; ему стыдно… За два часа до прихода гостей он перестает пить. Глотает прометазин, от которого его клонит в сон. Борется с вялостью. Это спасительный фарс, это представление было вполне убедительным – актер выкладывался по полной.

Робер не знает о том, как выглядит пересаженная кожа, сморщенная, словно шагреневая. Франсуа делают массаж, кожа становится мягче. Он думает о Клоде, представляет себе мясника, который на мраморной доске старательно разделывает мясо – говядину или свиную рульку. Под его руками мясо становится податливым. У массажиста глаза находятся на концах рук, думает Франсуа, его пальцы напоминают зрачки. Да, ему хорошо, он может видеть руками. Но он не чувствует прикосновений глаз… Вот Надин, ее волосы уложены в прическу, вот шерстяной свитер Виктора, вот атласная ткань платья, игла шприца, клочок бумаги, шарики ваты, хлебный мякиш – все это можно было потрогать, но теперь это недостижимо. Мир стал чужим, он в сантиметре от него, отчетливо видна каждая вещь, но ни одна из них не имеет ни веса, ни текстуры, ни плотности, ни температуры. Все превратилось в кино. Ему так хочется ощутить на ладони, сжать четвертинку апельсина, которую Тома кладет себе в рот, она мягкая и твердая одновременно; Франсуа смотрит с вожделением… Он вспоминает, как ногти вонзаются в кожуру, как одна половинка отрывается от другой при помощи больших пальцев, как отделяются друг от друга волокна; их нежная поверхность подобна коже на груди юной девушки; но вот апельсина больше нет, он исчез, раздавленный зубами. Франсуа продолжает испытывать то ощущение, когда долго прижимаешься губами к этой плоти – плоть человеческая против плоти растительной, – он закрывает глаза, чтобы вновь почувствовать эту мягкость.

Ма целует его, он просит: подожди, распусти волосы; он погружает в них лицо, чтобы почувствовать густоту.

Ни Робер, ни кто-либо другой не в состоянии понять всю степень его разочарования. Ему приходится все начинать заново. Он опять учится ходить, словно ребенок, ангел наложил на Франсуа печать в день его появления на свет и стер всю его память. Он снова, как младенец, учится переворачиваться со спины на живот и с живота на спину, удерживаясь на боку в позе эмбриона. Его учат следить за обеими половинами тела, чтобы заставить держаться прямо это тело-тростинку, укрепляют мышцы спины и живота, разрабатывают суставы от таза до лодыжек, все мышцы от ягодиц до икр, четырехглавые мышцы, подколенные сухожилия, передние большеберцовые мышцы, трехглавые мышцы голени; эти слова ничего не значили для него, пока тело было здоровым и целым. Он снова начинает ходить в специальной обуви, которая помогает расслабить ахилловы сухожилия, затвердевшие, пока он лежал; одна рука невропатолога у него под пупком, вторая на спине; вот он идет по палате, задевая стены, борясь с гравитацией – у него больше нет рук, чтобы поддерживать вертикаль тела. Через полторы недели Франсуа уже ходит самостоятельно, нетвердой, как у алкоголика, походкой, он сам себе напоминает корабельную мачту, которая сейчас рухнет за борт; врач страхует его обеими руками. Вот он уже может дойти до туалета. Вот доходит до душевой. Теперь его не только обтирают в постели – два раза в неделю он сидит на табурете в душевой, и теплая вода приносит временное облегчение его зудящей коже, которая размякает, словно чаинка в заварочном чайнике. Но эти семь метров от койки до душевой, сидение без движения, пока его минут пять обтирают губкой, не приносят ему особой радости. Врачи говорят, что он молодец, что он справляется. Пальцами ног ему с трудом удается зацепить и спустить с себя штаны, но все равно он вынужден мочиться сидя, по-женски. Он не может самостоятельно одеваться. Он понимает, что каждый его успех – на самом деле ловушка, замаскированная деградация. Его победы ничтожны: надеть носок (при помощи пальцев ноги), открыть дверь (нажав на ручку подбородком), застегнуть застежку-молнию (зубами). Его тело непоправимо испорчено, так что гордиться тут особо нечем. По ночам его снова и снова одолевают старые кошмары, призраки рук вылезают из его грудной клетки и мечутся под простынями; ночная сиделка пытается облегчить боль холодными компрессами, анальгетиками, но все безуспешно. Однажды в ночную смену дежурит Надин, она подменяет сиделку; Надин прижимается грудью к спине Франсуа, который сидит поперек кровати, и протягивает вперед руки, чтобы избавить его от призраков. Они долго сидят, прижавшись друг к другу, и она тихонечко убаюкивает его. Все будет хорошо, Франсуа!