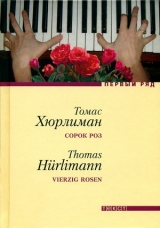

Текст книги "Сорок роз"

Автор книги: Томас Хюрлиман

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)

Она вскрикнула.

Макс вздрогнул.

Старый Кац тянулся рукой к своей дочери, бормоча:

– Как… как ты могла!

Она поспешно застегнула блузку, рукой пригладила волосы. Вновь светило солнце, но при каждом дуновении ветерка вокруг беседки шел дождь, сыпался с деревьев – сверкающая капель, заключавшая их как бы в клетку.

Папá обернулся к Майеру:

– Вы ее любите?

– Так точно! Кац… господин Кац, – поправился Майер. – Прошу прошения.

Папá придвинул ржавый садовый стул, сел посреди беседки, восстанавливая давний порядок вещей. Нацепил на нос пенсне, спросил:

– Вы знаете великого Фадеева, господин лейтенант?

– Фадеева? К сожалению, нет, не знаю.

– В энциклопедии, – пояснил папá с лукавой улыбкой, – в энциклопедии этому Фадееву, Федору Даниловичу, отведено целых полстолбца. Родился он в Санкт-Петербурге. Мать – знаменитая актриса. В восемнадцатом году эмигрировал. Славится своим бархатным туше. С триумфом выступал в Лондоне, Париже и Каире. Директор консерватории у нас в столице. Педагог милостью Божией. Гений! Человек старой школы, сколь образованный, столь и скромный. Нет только даты кончины.

– В энциклопедии, – вырвалось у Майера.

– Да, господин лейтенант, в энциклопедии.

Господи, неужели папá знает, что Майер был коммивояжером? Он что же, наводил справки? Мария поежилась. Это не сулило ничего хорошего. Майеровские статьи печатались в журнале д-ра Фокса, известном на всю страну своим антисемитизмом, и, если папá это разузнал, жди неприятностей.

Фадеев, продолжал папá, недавно приглашал его на аудиенцию. В столицу. В консерваторию. Признаться, у него коленки дрожали, но, когда входишь в святилище и поднимаешь взгляд, то, к собственному удивлению, обнаруживаешь, что Федор Данилович в слишком тесном жилете восседает за письменным столом, безнадежно заваленным бумагами, и окунает в стакан с чаем намазанный медом рогалик. Типичный русский. Гостеприимный, сердечный, душа-человек. Шумная душа. Сразу же громогласно предложил ему, просителю, рюмку водки. Сперва выпили за матушку-Россию, потом за великих музыкантов и, наконец, за скорую погибель фюрера. Полграфина водки осушили, отличная водочка, и это, разумеется, облегчило ему, Кацу, задачу. Господин лейтенант, наверно, догадывается, чего ради он отправился к Фадееву? Верно, ради дочери. Просил великого Федора Даниловича оценить ее дарование и благосклонно-критически взвесить, возможно ли продолжить развитие оного.

– Не забывайте, – вскричал папá, – руки у этого человека единственные в своем роде! И что же произошло? Вы не поверите, мой юный друг, прославленная правая рука великого Фадеева тотчас принялась искать бланк заявки на официальное прослушивание в консерватории. Я говорю: принялась искать, но вместо бланка извлекала из бумажных кип на столе разные разности – кусок колбасы, открытку от Лео Слезака, [43]43

Слезак Лео (1873–1946) – австрийский певец; после 1932 г. – киноактер.

[Закрыть]присланную много лет назад, партитуру Малера, [44]44

Малер Густав (1860–1911) – австрийский композитор и дирижер.

[Закрыть]подписанную автором. Малера, – повторил папá, – Густава Малера, и знаете, дорогие мои, что было самое невероятное? Мы так увлеклись, обсуждая ликующий оргáн воскресения в финале Второй симфонии Малера, что Федор Данилович напрочь забыл о назначенном совещании с преподавательским составом консерватории. Дверь внезапно распахнулась, и его секретарша, плоскогрудая, весьма решительная особа, впустила в кабинет весь означенный синклит. Сплошь Бетховены! Да-да, консерваторские преподаватели все до одного смахивают на Бетховена. Головы титанов, львиные гривы, отложные воротники, фуляровые шейные платки, и, если нам повезет, моя дорогая, они будут столь же глухи, как их великий образец, и на вступительном экзамене не услышат самых скверных твоих ошибок.

Мария закрыла лицо руками и тихонько пробормотала:

– О Господи!

Папá разглядывал свои ногти. Потом устремил взгляд на Майера и произнес:

– Если вы действительно любите мою дочь, то откажетесь от своих намерений, господин лейтенант. Знаю, это нелегко. Сам пережил такое. В Генуе, перед самой войной. Это был единственный шанс обеспечить девочке безопасность. Удар в сердце, собственной рукой. От любви! Понимаете? От любви!

– Отец, мы только что обручились.

– Да, – подтвердил Майер, – четыре минуты тридцать секунд назад.

– Вы молоды. И не можете знать, что в иных обстоятельствах любовь требует своей смерти. Так-то вот! А теперь марш домой! Ты же насквозь промокла. Моя дочь, – он опять обратился к Майеру, – не должна простудиться, ни в коем случае! Тем паче теперь, когда цель так близка. Она будет играть Шуберта перед Федором Даниловичем и Бетховенами, сонату Шуберта ля минор, номер семьсот восемьдесят четыре по Немецкому каталогу. Чертовски заковыристая штука, особенно Анданте! Но моя дочь справится. Ей хватит дарования. Когда-нибудь, – с пафосом провозгласил он, – Мария будет собирать полные концертные залы.

Мария… он сказал Мария… как в Генуе… когда оставил меня.

Ей казалось, она вот-вот потеряет сознание, однако она изобразила свою самую прелестную улыбку, благожелательно-ироническую улыбку Мадонны из монастыря Посещения Елисаветы Девой Марией, и сказала:

– Увидимся в ателье. Как обычно, в шесть. Ладно? Ступай вперед!

– Спасибо, дитя мое.

Молча они смотрели, как старый Кац бредет меж деревьев. Затем Макс попытался снова взять Марию за руку, но она не позволила.

– Мне очень жаль, я понятия не имела, что папá ходил к Фадееву. И можешь себе представить, я до сих пор не знаю, был ли он тогда на «Батавии». – Она засмеялась. Чуточку слишком звонко. – Знаешь, зачем он потащил меня в Геную? Чтобы тетушки, возвращаясь на родину, определили меня в монастырский пансион.

– Хитро закрутил!

– Никто ведь не знал, как будут развиваться события. А потом Гитлер начал войну с Россией, и уже в самом ее начале папá определенно почуял, что там нибелунги завязнут. В один прекрасный день он через брата сообщил мне, что вернулся домой. И я поняла: он хочет меня видеть. Вспомнила твою статью, послала billet,рассчитывая, что Губендорф на меня донесет. Как видишь, так и вышло. Твой ответ мать-настоятельница выудила из почты. Тем самым у нее появился предлог отделаться от меня. Дело в том, что старушенция завидовала моим хорошим отношениям с Губендорф.

Макс побледнел.

– Каким таким отношениям? – пролепетал он.

– Было замечательно познакомиться с тобой, – улыбнулась Мария. – Я никогда тебя не забуду. А теперь прошу прощения.

– И это всё?

– Да, всё.

Лейтенант коротко поклонился, весьма по-офицерски, забросил за спину планшет и ринулся прочь по вязовой аллее.

* * *

На уроках она сидела с отсутствующим видом, на переменках пряталась в нишах. Как обычно, к ней подсаживались поклонники, но Мария приглашений не принимала, от помощи с уроками отказывалась и наплевала на все экзамены. Едва зазвонил звонок, помчалась домой – и немедля устроила себе горяченную ванну! Можно ошпариться? И ладно, пусть, ведь только боль помогает выдержать горе. Горе? О нет, волнение. Ожидание! Она выскочила из ванной, побежала к телефону, попросила соединить ее с городской комендатурой и раздетая, мокрая, дрожащая объявила, что хочет служить медсестрой в Красном Кресте, ведь эшелоны привозят в страну детей, которых нужно дезинсектировать, а потом опекать в лагерях. Она чувствовала себя избранницей. Какое ей дело до школы? Да никакого! Все ее мысли были о детях, об их голодных глазах, стриженных наголо головах, подбитых гвоздями башмаках. Ей страстно хотелось кормить бедных детишек, ласкать, целовать, утешать, и она конечно же знала, кто пробудил этот порыв: возлюбленный! Лейтенант Майер приедет в лагерь с проверкой. Она видела себя сестрой Красного Креста среди стайки малышей, один на руках, шестеро держатся за юбку, – и в мгновение ока уже концерт, заставивший слушателей вскочить с мест, папá в первом ряду, разумеется во фраке собственного пошива, артистическая уборная полна цветов, а у входа лимузин с кожаными сиденьями, с шелковыми шторками и с шофером в ливрее, который держал поклонников на расстоянии. Отвезите нас в «Гранд», дорогой Жак! Мария уже не понимала, что чувствует, чего хочет. Всего! В том числе противоположного! Сдать экзамены, стать пианисткой, быть возлюбленной Майера, супругой, матерью, госпожой Майер. Его женой. Хуже всего обстояло за роялем. После встречи в парке папá крайне редко бывал доволен ее игрой, придирался к каждому такту, дрессировал и пилил:

– Мадемуазель, ты невнимательна!

Мадемуазель. Она заткнула уши. С недавних пор он все время называл ее мадемуазель.

– Ты поняла, мадемуазель?

– Да, папá.

– Тогда убери педаль. Пусть музыка дышит!

Пусть дышит.

– Да, вот так. Хорошо. Очень хорошо. Я понимаю, ты нервничаешь. – Он улыбнулся. – Я тоже. У нас большая цель, у нас двоих, и мы ее достигнем, достанем звезду. Согласна?

– Согласна.

– С семнадцатого такта еще раз, мадемуазель!

В счастье влюбленности она становится женой Майера, шепчет свое «да» и принимает благословение брата… мой самый прекрасный день… чистое счастье… чистый ужас. Да, только ужас и смерть! Пилот бомбардировщика, которому она обязана свадебным платьем, лежит обугленный у подножия одной из парковых елей, а папá, который отдал все, чтобы подготовить ее к вступительному прослушиванию, покоится в гробу, в передней. Не пережил ее предательства. Она хочет стать женой Майера, а не пианисткой! Это разбило старику сердце. Как ты меня огорчаешь! – пролепетал он и упал, с широко открытыми глазами… Марихен, говорит Луиза, тебе только и остается что в омут с головой. Вот именно! Это единственное решение. Она конченый человек. Ни экзамены на аттестат не сдаст, ни прослушивание в консерватории не выдержит – ей предстоит другое испытание. Но она не уйдет, не попрощавшись с Губендорф. Было восемь вечера, пансионерки готовились к вечернему молебну, и конечно же прошла целая вечность, пока наконец сняли трубку.

– Губендорф! По семейному делу! Срочно!

Снова долгое ожидание. Потом послышалось шарканье сандалий.

– Это я. Кац. Можешь говорить?

– Ты помолвлена?

– Почти.

– Счастливая!

– Да уж.

– Да уж?

– Папá прогнал его из парка.

– Майер тебя умыкнет.

– Может быть.

– Вы поженитесь?

– Конечно. Вы все приглашены.

– Слушай, я так рада, – всхлипнула Губендорф, – ужасно рада! Ты такая счастливая, такая красивая, а я… самая уродливая, самая толстая, самая несчастная на свете.

– Голубушка, придет и твое время.

– Ты уверена?

– Ну разумеется. Поверь, мы ждем от любви чересчур многого. На самом деле от нее только проблемы.

– Как мило!

– Я утоплюсь!

– Утопишься?

– Глупышка! Я не могу ре-шитт-ся!Играю на рояле, а думаю о Максе. Хочу ему написать, а пальцы цепенеют.

– Позвони ему!

– Ты что, не понимаешь?! Пальцы цепенеют! С оцепенелыми пальцами я провалюсь! И тогда все мучения, выходит, были напрасны. Представляешь, – хихикнула Мария, обхватив ладонью черный микрофон трубки, – когда я думаю о нем…

– Да?

– Электричество, голубушка! Этот человек – сплошное электричество! Придется письменно просить его оставить меня в покое.

– Ты сошла с ума?

– Я не хочу отказываться от фортепиано.

– Так играй!

– А Макс? Что мне делать с электричеством?! Только в омут, другого выхода нет.

– Ты такая сильная, Кац, дорогая. Мне до тебя далеко.

– Рано или поздно это произойдет с каждой.

– Не со мной. Я попросту слишком толстая.

– Скоро будешь так же несчастна, как я.

– Правда?

– Правда.

– Спасибо тебе.

– Целую. Adieu! – Преисполненная гордости, Мария упорхнула к себе в комнату и навзничь упала на кровать. Губендорф всем расскажет, все будут ей завидовать, все будут приглашены, а когда они с Майером будут танцевать свадебный вальс – трам-там-там! трам-там-там! – собравшихся захлестнет ликование, Луиза от избытка чувств зарыдает, уткнувшись лицом в фартук, а сияющий папá, разумеется во фраке, с горящей сигарой в руке, будет дирижировать оркестром, который пригласит в честь жениха и невесты.

* * *

Половой акт! В выложенной кафелем холодильной камере! Женщина стоит на четвереньках, как течная кошка; глаза у нее пустые, слепые от похоти, а парень, который берет ее сзади, так далеко запрокинул голову, что над грудью виднеется только шея, жилистая шея до подбородка. Свиные туши висят на крючьях мордами вниз, тянутся наискось через все помещение как дымящаяся завеса, за которой прячутся любовники. И все же мясничиха, стоя на коленях, должна бы заметить, что ей и парню грозит опасность, смертельная опасность, потому что справа, на переднем плане, втиснувшись в нишу, караулит великан, с блестящим топором в руке, – мясник! Мария сглотнула. Потом с видом знатока отступила на шаг-другой от мольберта и сказала:

– В самом деле, весьма впечатляет.

– Вы не дочка того еврея из особняка?

– Верно, – сказала она. – Мария Кац.

– Чему обязан такой честью?

– Вчера вечером я рассказала папá, сколько разговоров у нас в гимназии об этой картине.

– Сигарету?

– Я не курю, спасибо. И папá объяснил мне, что такое искусство. А впрочем, дайте-ка сигаретку.

Художник чиркнул спичкой.

– Первая?

Она покачала головой. Господи, первую она выкурила за молочным стеклом «Модерна», вместе со стюардом, но художника это не касается. Она выпустила дым в потолок.

– Недурно. – Приступ кашля. – Я играю. – Новый приступ кашля. – На рояле. Скоро у меня встреча с великим Фадеевым.

– В таком случае мы коллеги.

– И папá тоже. Он мой учитель. Когда я фальшивлю, все уши мне просвистит. Ради искусства, твердит он, надо жертвовать всем. До последнего. Собою. Своей любовью.

Художник кивнул. Интересно, Перси – настоящее его имя? Вряд ли. Этот человек сам себя окрестил, а теперь вознамерился под своим артистическим именем объявить войну мяснику. На нем был закапанный краской, правда элегантно приталенный тиковый костюм, по возрасту он, пожалуй, чуть старше Макса. Оглядев ее с головы до ног, он вытащил из-за какого-то матраса блокнот, а из ниши – пастельные мелки, нашлись у него и бутылка скверной водки, и чашка без ручки, пахнущая скипидаром, но ей необходимо выпить глоточек – Перси сидел сейчас в обшарпанном кожаном кресле, с сигаретой в зубах, и набрасывал ее портрет. Что-что? Чегоон требует? Чтобы я расстегнула ворот?!

– Только три верхние пуговки, – мягко сказал Перси.

Ей стало плохо. Все бешено кружилось перед глазами. Художник, делающий набросок, горшочки, мольберт, холодильная камера, мясничиха, парень. Он берет ее а tergo, [45]45

Сзади, со спины (ит.).

[Закрыть]думала Мария (это выражение она знала от Губендорф), а женщина, охваченная сладострастием, похоже, не видит, кто в перемазанном кровью фартуке, с топором в сизом кулаке, подсматривает за ними. Следующие глотки пили прямо из горлышка, Перси завел пластинку, и Мария не постеснялась, простоволосая, вскинув вверх руки, танцевать как Серафина. Потом она легла на матрас, принимая разные позы, чтобы предложить художнику желаемый сюжет, юная пианистка, левая рука которой сладострастно акцентирует округлость бедра. Звучала музыка, непристойный вой саксофонов, вполне под стать духоте непроветренной студии. Она выкурила еще одну сигарету и допила остатки водки. Омерзительно! Чудесно! Стук в дверь – патруль контролировал затемнение. Солдаты осклабились, приложили руки к шапкам, исчезли в ночи. Чем дольше портретист рисовал, штриховал, растушевывал, тем благостнее она себя чувствовала, как же расчудесно скользить на летучем матрасе над городскими замками из горшочков с засохшей краской.

Далеко после полуночи Перси прислонил набросок к картине на мольберте.

– Ну, – спросил он, – как вы себе нравитесь?

Она обомлела. Какая улыбка! Так ново… слегка бесстыдно… но довольно волнующе: Мария Кац, артистка!

* * *

В ателье вдруг опять закипела работа: папá сочинял ей костюм для большого выступления в консерватории. Он сосредоточенно сидел за чертежной доской, потом переносил фасон на ткань, вырезал детали и сшивал на живую нитку. Когда оставался доволен, Луизу отсылали в подвал, и вновь, как перед отъездом в эмиграцию, оттуда доносился стрекот «зингера». Накануне поездки в столицу абитуриентка впервые примерила новый гардероб. Зеркало в передней как будто бы осталось довольно: черные туфельки, черные чулки, черная юбка и белая блузка, но главный штрих – черный берет, надетый набекрень на локоны. Très chic, [46]46

Весьма шикарно (фр.).

[Закрыть]одобрило зеркало, в этом наряде ты выглядишь как прославленная пианистка.

Генеральная репетиция – поднять занавес!

Папá тоже был ею доволен, как и зеркало, точнее говоря, папá был доволен собой – ее костюм великолепно ему удался. Она вошла в ателье словно в святая святых консерватории, сделала легкий книксен и хотела представиться: Мария Кац. Соната Шуберта ля минор…

С ужасом она посмотрела на левую руку. Безымянный палец! Не хочет! Оттопыривается! Господи, какой кошмар! В раздражении она винила мировую войну, и недостаток кальция, и женское уничижение,и даже муху, которая не переставая моталась меж креслом и роялем.

– Завтра, – сказала она, – все вернется в норму, провал на генеральной, удача на премьере.

Но от папá общими фразами не отделаешься.

– Играй, – велел он.

Играть.

– Начинай!

Начинать.

– Расслабься!

Ох! Больно! Палец опух, становился все толще, полено, дубина, чурбак, да какой сильный, растет, набухает, за считанные секунды превосходит размерами все остальное тело. Она холодно произнесла:

– Наверно, у меня воспаление сухожильного влагалища. Надо сделать ромашковую ванночку. Но, честно говоря, дорогой папá, я не думаю, что имеет смысл завтра ехать в столицу. Прослушивание перед Фадеевым и Бетховенами не состоится.

– Не состоится, – повторил папá.

– Н-да, ничего не попишешь, верно?

Он направился к ней, точно разъяренный лев.

– Думаешь, я получил удовольствие, оставив тебя в Генуе?! Ради тебя я уехал в Африку. Чтобы не навредить тебе. Чтобы твой талант мог развиваться! Из любви!

– Ха-ха! – воскликнула она. – Ты же сам в это не веришь, старый обманщик!

– Ты сказала «обманщик»?

– Ты вообще не садился на пароход.

Он аж задохнулся.

– Не был ты в Африке, ни дня!

– Не был в Африке? – Папá недоуменно воззрился на нее. – С чего ты взяла? В Сахаре я был тренером по водному поло.

– Что-что? Тренером по водному поло?! В Сахаре?!!

– В британском пехотном полку, – гордо и вместе с тем обиженно проговорил папá. – Арчи Бёрнс, их командир, хотел затолкать меня на кухню. И тогда я предложил старому вояке тренировать его и его парней. Чертовски тяжелая работенка. Роммель [47]47

Роммель Эрвин (1891–1944) – германский военачальник, генерал-фельдмаршал; с февраля 1941 г. командующий Африканским корпусом.

[Закрыть]все время мешал.

– Ну-ну, Роммель…

– Однако, несмотря на все препятствия, я продолжал тренировки. Кстати, успешно. Арчи со своими парнями выиграл чемпионат корпуса.

– Неужто правда?!

– А то! Чистая правда. Даже Монти с похвалой отозвался о моей тренерской работе.

– Кто?!

– Ну, этот, с тростью под мышкой. Всегда на бегу. Монтгомери. [48]48

Монтгомери Бернард Лоу Аламейнский (1887–1976) – английский фельдмаршал; во Второй мировой войне командовал английскими войсками в Северной Африке.

[Закрыть]Дальше-то еще пуще было! По давнему полковому обычаю после победы в чемпионате ребята бросили меня в воду – гип-гип-ура! Небезопасная затея. Я едва не утонул.

– Вполне возможно, – заметила Луиза. Скрестив руки на груди, экономка стояла в дверях и с усмешкой прислушивалась к перепалке. – Он же еврей, – добавила она, – а евреи плавать не умеют. Боятся, вдруг воду благословили, и она подействует как крещение. Марихен, ну-ка, соберись и сыграй как следует!

Она повиновалась. Кошмар. Тренер у окна вцепился зубами в тапок, а посреди Анданте свистел так долго, что в итоге, посинев лицом, с трудом переводя дух, обвис в кресле.

– Прекрати, – прохрипел он, – прекрати, это бессмысленно…

Наутро она поездом отправилась в столицу, где на перроне ее ждал Майер. Они холодно поздоровались.

– Я провожу тебя в пансион, – сказал Макс.

– Очень мило с твоей стороны.

– Когда экзамен?

– Завтра утром.

– Утром – понятие растяжимое.

– В восемь, – уточнила она.

– Как насчет пивка?

– На прощание?

– Да.

– Ладно.

Они пошли в пансион.

Выпили пива.

– Как ты узнал, когда я приеду?

– Луиза прислала мне телеграмму.

– Ах вот как.

– Да.

– Прощай, Макс.

– Прощай, Мария.

– Это всё?

* * *

Минувшей весной, гуляя в лугах, они обнаружили в своих биографиях множество параллелей, подспудных связей, пересечений, аналогий. Сейчас оба находились в комнате столичного пансиона, время шло к полуночи, завтра вступительный экзамен, а они, не в силах оторваться друг от друга, называли свои отличия. Макс – блондин, Мария – брюнетка. Она из обеспеченной семьи, он – выходец из простого народа. Он вырос в горах, она – на равнине. Он признался, что в поезде всегда сидит лицом по направлению движения, устремив взгляд вперед, то бишь в будущее, она же как раз наоборот, предпочитала сидеть спиной к движению, глядя, как пейзаж скользит в прошлое.

– В поезде нам не придется спорить из-за места, – заметил Макс.

– Да, – кивнула она. – Мы можем без помех путешествовать сообща.

Он стоял, прислонясь к дверному косяку, она сидела на кровати. Она улыбалась, он нет.

– Мне пора идти, – сказал он.

– Не уходи! – воскликнула она.

– Ты обратила внимание на впадину в подушке? – спросил он. – Когда постель застилают, во взбитой подушке ребром ладони делают вмятину.

– Получается вроде как открытая книга!

– Эта впадина, – пояснил Макс, – символизирует женское лоно. Такой знак встречается повсюду, в том числе на хлебе, поэтому возникает вопрос, как лишенный впадин хлеб для тостов, который приобрел всемирную популярность благодаря маршу союзников, влияет на плодовитость.

– Макс, – воскликнула она, – чего ты только не знаешь! Отвернись, я хочу раздеться.

Он послушно отвернулся к двери.

– Мог бы хоть словечко сказать о моем костюме, – укорила она. – Черно-белый, под стать клавишам рояля.

– Юбка могла бы быть подлиннее.

– Иди сюда, сядь на кровать!

– Ладно, – отозвался Майер, – еще три минуты.

Он взглянул на часы, она положила голову в ложбинку. Ей по душе рассказы и романы, он предпочитает анализы и интерпретации. Она всегда чуточку опаздывала, он был сама пунктуальность.

– На хозяина пансиона положиться нельзя, – заметил Макс. – Завтра утром, ровно в шесть, я сам постучу в дверь.

– Ты готов это сделать ради меня?

– Да. На экзамен опаздывать нельзя.

В пансионе проживали главным образом коммивояжеры. На лестнице сумрачно, в коридорах, где у дверей стояли башмаки, висел тяжелый запах пота и дорожной пыли. Макс сидел на краю кровати, а у Марии то и дело закрывались глаза. Но оба все говорили, говорили и никак не могли расстаться. Отличия, как они решили, связывали их крепче общностей. Макс дал себе клятву никогда впредь не останавливаться в убогих, пропахших фенхелем и бедностью номерах, для Марии пансион был романтическим напоминанием о генуэзской гостинице «Модерн» – такой же столик с подсвечником, такой же фарфоровый тазик, в кувшине такая же, отдающая хлоркой вода. Снимая с него очки, она сказала:

– Макс, было очень приятно повидать тебя в последний раз.

Он встал, правда без очков.

– Ты справишься, Мария. Выдержишь экзамен. Думаю, для твоего старика это весьма важно – в отличие от многих из нас он пережил тяжкую войну.

– Как тренер по водному поло.

Макс недоверчиво воззрился на нее.

– В Сахаре. В британском пехотном полку. Арчи Бёрнс, его командир, прицепил ему орден.

– К плавкам? Н-да, у британцев все возможно. Не забудь, передай от меня привет Луизе. А если зимой закончится картошка, дай знать.

– Спасибо, Макс.

– Мария…

– Да?

Он молчал.

– Ну, говори же!

Он помотал головой.

– Смелости не хватает?

Он кивнул.

– Макс, наш роман закончен. Можешь говорить откровенно. Теперь это ничего не значит.

– Верно, – задумчиво пробормотал он.

– Грибок на ногах или что-нибудь в таком роде?

Он уставился на нее, потом отошел к изножию кровати, обхватил ладонями латунную штангу, вскинул подбородок и сказал:

– Мария, твой отец тебя не отпустит. Я должен это принять. И принимаю. Мы расстались. Теперь это не имеет значения. И все же… чтоб ты знала… я хочу сказать…

– Говори!

– Не могу.

– Ты же офицер, Макс.

– На службе я умею за себя постоять. У меня прекрасная аттестация. Скоро получу обер-лейтенанта.

– Руководить, приказывать – у тебя это в крови.

– Именно ты так говоришь, Мария?!

– Ну! Смелее!

– Вдруг ты испугаешься.

– Правда? Ужас какой. Я что, неправильно себя вела? Говори, что тебя мучает! Дочка еврея?

Он опять помотал головой, выпрямился и с пафосом произнес:

– Ты замечательная, Мария. Недавно в пивной я прямо-таки восхищался тобой – свободная, уверенная, даже чуточку небрежная. Никогда себя не роняешь. Всегда сознаешь свое достоинство, свое положение. Как ты одной улыбкой отвадила от столика аптечного коммивояжера, который норовил всучить нам таблетки сульфамида, – высший класс.

– Таблетки от гонококков… неужто у тебя?..

– У меня? Гонококки? Боже мой, конечно же нет! – по-ораторски вскричал он, перекрывая многоголосый храп коммивояжеров, доносившийся из-за стен. – Мария, мы расстались, и это правильно. Но расставание показывает, что мы должны быть вместе. Что мы созданы друг для друга. Как ты обошлась с хозяином – просто верх совершенства! Посмотрела мужику на перепачканный жевательным табаком жилет и объявила, что я поднимусь с тобой в комнату – проверю затемнение.

– Не забудь, идея была моя!

– Затемнение? Конечно, твоя.

– Здорово, да?

– Еще бы. Он мигом отвесил поклон. Да, Мария, очень многое нас соединяет, и во многом мы дополняем друг друга. Но самого главного я тебе пока не сказал…

– Выкладывай!

– Ты прирожденная First Lady. [49]49

Первая леди (англ.).

[Закрыть]

– Кто-кто?

– Самая подходящая жена для мужчины, стремящегося наверх.

– Ты стремишься наверх?

– Да, дорогая. На самый верх. В правительство.

– Оп-ля! – вырвалось у нее. – И как же это произойдет?

– С твоей помощью. В вопросах стиля слово за тобой. Ты чутьем угадываешь, как надо держать себя в обществе. Мы станем приглашать нужных людей и добиваться, чтобы важные персоны относились к нам с почтением. Майер, будут говорить все, это имя стоит взять на заметку. Есть в нем что-то такое. А главное, жена у него просто клад.

– Как это понимать?

– Как объяснение в любви, – сказал он, а затем приглушенным голосом добавил, что партия вышла из недавнего прошлого не совсем уж без порока. Кое-кто, например д-р Фокс, даже позволял себе дудеть не в ту дуду. И эту ошибку необходимо исправить. Не за горами новое время, эстафету подхватит молодежь, и такой, как он, Майер, который ничем себя не запятнал и у которого прелестная молодая жена…

– С черными волосами, – вставила она.

…призван прицельным броском выбить из правления типов вроде мясника, донимавшего ее и весь городок. Когда война кончится, он, Майер, подыщет себе место, возможно в адвокатской конторе, но это не главное, главным его делом будет политика, завоевание места в комитетах, борьба за влияние, уважение и власть.

– Словом, дорогая Мария, как только мы поженимся, я расчищу эту лавочку.

– Мы поженимся?!

Поцелуй.

– Правда?

Поцелуй.

– Тогда я свалю мясника! – Поцелуй. – Все правление! – Поцелуи в грудь, в губы, в лоб, в волосы, в лоно, а поскольку он при этом не переставал твердить о подъеме своей карьеры, ей чудилось, будто Майер прямо в ораторской позе повалился в ее жадные объятия. – Послушай, Мария…

– Да, – простонала она, – я тебя тоже, я тоже!

Его признание и легкий стыд, который он в своих неловких ласках скорее выставлял напоказ, нежели прятал, придавали ему что-то мальчишеское, и странным образом эта бурная беспомощность возбуждала ее. Он наверняка успел нажить кой-какой опыт, крутил романы не с одним десятком медсестер и подавальщиц, но следа от них не осталось, он любил их мимоходом, ища взглядом ту, что ждет в грядущем, одну-единственную: такую, как она. Он искал меня. Я – любовь его жизни. Он уверен, что я приведу его наверх, на самый верх. Возьми меня и забери к себе. Сделай меня тем, что я есть: женщиной. Твоей женой. Пока смерть не разлучит нас. Она обхватила его руками и ногами, он грубо вошел в нее, она принудила его к этому, хотела, чтобы он взял ее, распорол, разорвал. Она вскрикнула, укусила его в плечо, канула во тьму, в бездонную пропасть, а когда снова открыла глаза, увидела, что Майер с ужасом смотрит на ее кровь.

– Мария, – пробормотал он, – ради Бога!

Теплая струйка текла по бедрам, и Макс, разом оробевший, положил ладонь на ее лоно, словно защищая.

– Мне очень жаль, любимая, бедняжка, красавица моя, мне очень жаль… – бормотал он, смотрел на свою руку, будто она была поранена, а она смотрела на его член, будто он был поранен. Это звезда? Он ударил пылающим хвостом?

– Мы горим, Макс, горим! – И чтобы его страсть вдавила ее в матрас, она уперлась руками ему в грудь. Тяжелое дыхание, лепет. Раздутые ноздри! зубы! лапищи! – Зверюга!

– Зверюга? – Макс рассмеялся и прошептал: – Мария, ты никогда не спрашивала, какое у меня прозвище, в студенческой среде.

– Ну так скажи!

– Кот.

– А я Кац, то бишь кошка, мой кот.

Она зашипела, зафыркала:

– Мой котик!

– Моя кошечка…

– Любимый…

– Любимая…

– Иди ко мне, держи мои бедра…

– Покажи свои коготки…

Поцелуй, поцелуй, поцелуй.

– Иди же ко мне, иди…

И он пришел, застонал, отодвинулся, повернулся к ней спиной, и еще долго, когда он уже крепко спал, ее вожделение, точно прибой, накатывало на крутой берег его спины, этой обрызганной пеной скалы, с которой она кончиком языка слизывала соленые капли, чтобы затем без сил, расслабленно, блаженно уйти в себя. Жизнь моя, молилась она, он знает, кто я: будущая First Lady.Мы поженимся. И посмотри, жизнь моя, я исцелилась! Опухоль исчезла. Хоть завтра надевай обручальное кольцо. Она переняла ритм моря, сделалась тяжелой, ленивой, а потом целиком уступила течению, которое увлекало ее в глубину, в сон, в грезы. Проснувшись вместе, они будут вместе грезить дальше. Скоро ей исполнится восемнадцать. День рождения они отпразднуют на широкую ногу – как официальную помолвку. Доброй ночи, мой котик!

* * *

В коридоре перед экзаменационным залом слабо пахло туалетом. Воздух вязкий, липкий, душный, и, хотя комки нервов на длинной скамейке ожидания беспрестанно качали ногами, хрустели суставами пальцев, шмыгали носом и гримасничали, от усталости подбородок у Марии упал на грудь. Она испуганно подскочила. Чья-то рука встряхнула ее за плечо.

– Эй, барышня, будете играть или еще вздремнете?

Действительно, все как один похожи на Бетховена! Пятеро в ряд за столом, отложные воротники, фуляровые платки на шее, величавые львиные гривы музыкального титана. Бородатый Фадеев, стоя у окна, протирал пенсне, плоскогрудая особа, предположительно секретарша, намазывала ему бутерброд. Ой! Мария чуть было не села мимо табурета. Тыльной стороной руки прикрыла сладкий зевок. Теперь надо назвать свое имя, композитора, пьесу, и дай-то Бог доиграть до конца, не заснув посреди Анданте. Издали донесся гудок «Батавии», она слышала крики ослов, стук копыт, громкий рыночный торг, видела, как рыбы в вялом отчаянии разевают рты, а сборище калек задает ей вопросы, на которые у нее нет ответа. Когда она добренчала Финал, Бетховены оцепенели за столом, точно каменные львы, их карандаши бездействовали, Фадеев с хрустом вонзил зубы в яблоко. Что ж, другого она не ждала. Слишком устала, чтобы мало-мальски пристойно одолеть свою сонату, только и всего. Улыбаясь, засунула ноты в папку, сделала книксен, собралась уйти. Стоп, да тут еще один! Видимо, подошел позднее, когда она уже играла. Не Бетховен, совсем наоборот, волосы ежиком, очки в стальной оправе, сорочка без воротника.