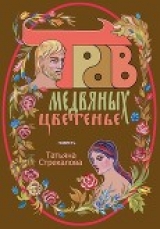

Текст книги "Трав медвяных цветенье (СИ)"

Автор книги: Татьяна Стрекалова

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)

Гназды вняли, головы повесили, смирились, брат Иван факел в землю ткнул – и пошли ко кресту приложиться. И весь народ, что свидетелем оказался, ко кресту потянулся. И невестины братья из лопухов повылезли. И Дормедонт под конец, за чужие спины прячась, притащился. Только батюшка Дормедонта до креста не допустил.

– Тебе, – сказал, – покаяние ещё предстоит, а покуда отлучаю!

Тут Стах подошёл к Дормедонту. При виде зятька тесть испуганно вздрогнул – по старой памяти… Но зять зубов не скалил, кулаков не сжимал. Только хмуро спросил:

– Зачем ты обманул меня?

Прямо по Библейскому писанию слова получились. Да и спрашивать-то – что толку? Горечь излить? И так ясно, зачем. Но ответил Дормедонт, конечно, лукаво, а вовсе не по существу… Моментально перейдя от страха в наглость – потому как понял: бить его уже не будут – ответил, как Лаван Иакову. Как в Книге Бытия писано: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей…»

Тогда-то вспомнил Стах писание. И поразился. Надо же! Тысячи лет прошли – а ничего не изменилось на земле. Человек всё тот же. И слова всё те же…

Иерей сочувственно кивнул Стаху. Вздохнул:

– Смиряйся, вьюноша. Бог терпел – и нам велел.

И сердобольно добавил:

– Что ж делать? Паси стада Лавановы….

Тоже, видно, заметил, как совпало Бытиё с нынешним.

Стах помолчал – а потом так сказал:

– Да не ропщу я. Что вышло – то вышло. Сам виноват: с кем связался… Что Бог сочетал – не разлучу. А только не стану я пасти Лавану стада.

С тем и отошёл к своим.

Дальше – что ж? Не вернёшь веселья. Да и поломали свояки всё свадебное устроение. Да и смотреть-то на эту новую родню – с души воротит. И самим-то стыдно… Как же их, Гназдов славных, обвели вокруг пальца?

Крякнули, плюнули – стали коней запрягать. Печальную тётку Яздундокту, что всё набегающие слёзы роняла и в ситцевый платочек собирала, то и дело голосить принимаясь – в телегу усадили. Подарки недодаренные – назад забрали. Нарядное платье поснимали да в узлы попрятали. С тоской думали, что скажут дома. Срам!

На прощанье обернулся батюшка Трофим Иваныч к свояку Дормедонту Пафнутьичу. Постоял, головой покачал. Неохотно уста отверз. Произнёс насмешливо, изумлённо… даже восхищённо:

– Ну, Дормедонт Пафнутьич… далеко пойдёшь, кончишь каторгой. От нас ни поддержки, ни помощи не жди. И дела у нас с тобой никогда не будет. Где смогу – всячески тебя обломаю… это ты знай.

Тут Дормедонт применил и вовсе цыганский подход. Восплакался слёзно, и сокрушённо в грудь себя ударил:

– Каюсь! – кричит с надрывом, – кругом грешен, прости Господи! Только что ж делать-то мне, убогому! Ну, сами, люди, посудите! Не могу ж я, старшую дочку не пристроив, меньшую вперёд выдать! Неужто сердца каменны не дрогнут от жалости! Ну, не вина девичья, что красавицей не уродилась!

Трофим Иваныч только хмыкнул. Помедлил, подумал… де, что с этаким говорить… Но всё ж проговорил… не для Дормедонта ушлого, а для люда вокруг:

– Каждому своя судьба. Не всем девкам замуж идти. И не в красе дело. За светлую душу можно приветить. А вот за обман – нельзя!

И пошёл к ожидавшим его в телегах Гназдам.

– Э-э! – спохватился, засуетился Дормедонт, – а молодую-то забыли! Венчались же! Человек… того… да не разлучит! Забирайте!

Гаафа, переодетая в сарафан попроще, прикрывая платком лицо, стояла недалеко от отца вместе со своим сундуком и всхлипывала. Дормедонт в тон ей жалостно заскулил:

– Помилосердствуйте, родненькие! Виноват! Уж так виноват – да пожалейте девку! И так вы её обидели… вишь как плачет…

Дочка тут же усилила слёзы, заревела громко, с подвыванием, утираясь концом головного платка.

Гназды покряхтели, поморщились. Вопросительно глянули на Стаха. Даже Трофим Иваныч, чьё слово было законом, выжидательно кивнул сыну:

– Решай!

Стах неприязненно плечами передёрнул. Обернулся к молодой с тестем. Чуть помедлил, переводя глаза с одного на другую. Потом мрачно объявил:

– А пусть-ка девка тут, у отца поживёт. Соломенной вдовой. Для вразумления и осмысления. Больно прыткая

Гназды вздохнули с облегчением и коней стегнули. И слушать не стали кричавшего вслед им свата и голосящей девки.

Впрочем, печалилось Дормедонтово семейство недолго. Вскоре новую свадьбу играло. В наспех поправленном после разорения дворе. И новая свадьба была не в пример прежней веселее, надёжнее, без подвохов и подводных камней, без старательно удерживаемой трёхрядной кисеи, без погромов и поджогов – и гулялась сыто-пьяно три дня. Наконец-то красавица Агафья выходила замуж за своего долгожданного жениха, богатого, собой видного, за которого всё не могла выйти по причине никак не наступающего черёда: батюшка не благословлял – Гаафу никак пристроить не удавалось, и никакое приданное не спасало.

А Гаафе родные так объяснили:

– Не плачь. Отбесится. Никуда не денется. Другой жены ему не видать – значит, рано-поздно к тебе придёт. Тогда и заживёте. А что в отчем доме осталась – тебе ж и лучше. Лишний раз не ударят.

И когда Гаафу спрашивали, где её муж, она горделиво плечиком поводила:

– В поездке дальней. По делам купецким. Скоро вернётся. А пока у батюшки гощу.

И всё гостила. И год, и два, и десять лет.

Может, и смирился бы Стах с некрасивой-нелюбимой супругой, может даже, и пожалел бы её: понимал же: и так девке судьба не задалась, грех обижать беднягу. Но – обмана и коварства, и сердца своего разбитого – простить не мог. Так ни разу и не навестил свою половину. Село обходил, как чумное. Справлялся только через других: как? жива? Ну, жива – и жива. Пусть живёт, как знает. У Стаха своя жизнь. Не то, чтобы счастливая – обыкновенная. Дела. Он в делах поднаторел, приладился. Будучи свободным человеком – в разъездах пребывал. Дома почти не жил, разве что малое время. Дормедонт его никогда и не застал бы.

А приезжал. Два раза – точно. Подождал, подождал – и с дочкой, сундуком приданым и с двумя сыновьями для подмоги – отправился права править. Ну, как же! Что за порядок – муж жену в отчем доме забыл!

Трудный был путь, и дороги Дормедонт не знал толком. Искал-спрашивал, кружил-колесил – но добрался. На Торжской дороге Гназдов разъезд его перехватил. У Гназдов строго: уделы свои берегли и охраняли. Кто едет – держали под надзором. А – чтоб лихие люди не шастали.

Первый раз Дормедонт крепко сплоховал. Хитрость подвела. Порядков гназдовских не знал. Как ребятки остановили его, спрашивают, кто таков и по какой надобности, он возьми да скажи:

– Родственник ваш! Трофима Иваныча сват! Меньшого сына тесть!

Тут его лошадей враз под уздцы ухватили:

– Поворачивай оглобли! Стах пускать не велел! Знаем таких родственников! Пустишь – без порток останешься!

Под ружейными дулами не поспоришь. Убрался Дормедонт восвояси. Но недалеко. Смекнул, что назавтра разъезд будет другой. Переждал в ближней деревне – и на рассвете опять подкатил. И опять его остановили на первых рубежах. Другие, другие ребята. Этим он уже иначе назвался: де, по срочному торговому делу к Трофиму Иванычу, товарищ его… проездом, потому и с дочкой…

Ребятки хмуро его разглядывали. Потом перевели взор на дочку. После минутного молчания старший печально обронил:

– Это такую образину ты нашему молодцу всучил? И ты думал, твою рожу не узнаем? А ну – труси отсюдова, пока не вытрясли!

А третий раз Дормедонт Пафнутьич пытать судьбу не решился.

Он-то думал – разжалобит зятя, убедит, что, де, сколько можно холостяком-то? А тут ему хоть худая, хоть дурная – а всё жена. Думал, по прошествии лет гнев утих, одинокая жизнь постыла, Агафью, небось, позабыл… глядишь, простит… А тут – вишь ты! – к зятьку на ружейный выстрел не подъедешь!

Попытался поквитаться Дормедонт Пафнутьич. Да сгоряча плохо рассчитал. Решил оговорить Гназдов. В ближайшем селе. Мол, он с добром, гостем ко Гназдам явился – а они, злодеи, его ограбили, сундуки с добром отняли, сына, вон, ни за что поколотили… видали синяк под глазом?

Синяк – верно – имелся. Только происхождения иного. Сам в сердцах, из расстроенных чувств, надавал, когда вторая попытка не удалась. С досады. Ну, душу отвёл! А чего под руку лезет!

Однако – народу на площади Дормедонт прямо восплакался. Что ж, мол, за тати эти Гназды?! Где на них управа?!

Народ сельский подивился, призадумался. Не похоже на Гназдов… Ну, да всяко бывает. Тоже люди. Не святые.

– Сколько, говоришь, сундуков?

– Да четыре здоровенных сундучища! И добра там – в век не скопить!

– Ишь как? – перешепнулись мужики сельские, – и Гназды падки на манатки?

А кто-то из близстоящих к возку Дормедонтову возьми да на сена стожок, что возок занимал, и обопрись ненароком. И об угол-то сундучный и стукнись.

– А это что там у тебя?

– А – припрятал! Только этот и удалось сберечь! Прочие все отобрали!

– Да… знатно припрятал! Это – что ж? – не нашли? Плохо искали? Дети малые?

Расхохотались мужики:

– Уж если грабили – переворошили бы всё до донца!

И к досаде Дормедонта пошла встречная слава – о нём самом. Де, мужик один Гназдов охаивал – да вот на чём промахнулся…

Промахивался иногда Дормедонт. Но – как-то так выходило, что промашки его пустяковые были… ну, поговорит народ… ну, слухи погуляют… ну, где-то недоверие выскажется ему, торг не удастся, в лицо узнают… Так ведь – всегда отговориться можно… откреститься… на другого свалить! А вот – самому кого облущить-обставить – это без промашек проходило. Тут Дормедонт Пафнутьич очень даже хорошо соображал.

Потому стада у Лавана множились и тучнели…

Глава 2 «Яблоневый сад»

Крепко сладкая Агафья молодца срубила.

Рдяных-алых ягод россыпь больше не рябила:

Ни рябина, ни малина не зовёт, не манит,

Сгиньте, косы-абрикосы в золотом тумане…

Туман золотой разом с очей спал – как только Стах уразумел, какого гопака с ним девка сплясала. Больше ни видеть её, ни знать не хотел. Красоту её сдобную вспомнить тошно: вместо Гаты – чёрт рогатый. Плюнуть бы – да забыть!

Только одно засело в душе, как заноза: как же это можно так ласково улыбаться да глазами взглядывать – когда такое замыслила?

Ведь ложь – вот она… прёт беззастенчиво, похихикивает себе – а ни в глазах, ни в устах – не читается! Сколько ни гляди – не заметишь! Ведь смотрела – будто беспрестанно, день и ночь, только о нём, о Стахе, помышляла, о нём лишь и мечтала… как же это можно-то?

Недоверчиво стал молодец на девок, на баб поглядывать…. Как нарывался на улыбку – сразу внутри вспыхивало: шалишь, голубушка! это чего ж ты замышляешь-то? какие подкопы да козни?

Потому Стах – на женскую улыбку не покупался. И вообще – правило себе вывел. От баб – держись подальше. Так и от греха убережёшься, да и не обманут…

И держался. Когда мысли в кулак хватаешь, жар в себе не распаляешь, в душе препоны ставишь – ничего, можно держаться…

И год. И другой.

А был – взрослый человек. Семейным мужиком считался. Родные вздыхали: жалели. Особенно бабы – осторожно шуршали в уши:

– Принял бы жену-то… уж, какая есть, раз так вышло… что ж? – с младых лет в бобыли…

И тетка Яздундокта, не в силах унять еще тот в душе клокочущий гнев – сузив холодные сухие глаза – мстительно советовала:

– Привози! Пусть хоть потрудится на Гназдов. И пусть фату свою тройную – до самой смерти теперь не снимает. Она в фате-то – ничего смотрится. А на ночь можно – мешок на голову…

И все теткины товарки – озабоченно, тревожно, тайным шёпотом – бухтели: «А то и до греха недалеко…»

Пресекал шёпоты батюшка Гназдовой церкви, сухой и тонкий, как жердь, с тёмным, сеченным морщинами ликом:

– Каждому – своя жизнь. Вон… Алексий, человек Божий… от венца жену покинул…

– Так то́ – подвижник святой!

– Всяк сам о своей душе печётся. Попусту нечего болтать!

Пёкся Стах о душе?

Пёкся…

Но жарче пекла обида кипучая… да ещё в тяжёлые минуты отец родной горестно попрекал:

– Это за такое-то счастье – лоб отбил, коленки измозолил! Приспичило! Клал бы Богу поклоны покаянные – дурь, глядишь бы, не окорячила!

Но тут же угрюмо смолкал: ведь и сам не доглядел…

Обижался Стах на женский пол – а всё ж ненароком – да заглядывался.

Однажды взял да загляделся на соседскую жену. Стоит баба, юбку подоткнув, по колено в воде – в малом притоке бельё полощет. Вся плотная, сбитая, движенья сильные, складные, под белой рубахой двумя валунами грудь перекатывается. Совсем на Гату не похожа: не улыбается. Зыркнула глазом сердито, подол оправила, плечом дёрнула:

– Чего вытаращился!

Стах спохватился, старательно глаза отвёл, чинно-солидно зашагал себе – и всю дорогу вдоль реки зубы стискивал, чтоб не оглянуться. А с другого бережка напротив хмуро посматривал на него некстати там оказавшийся муж, сосед через двор…

Тем же вечером, присев на брёвнышко на улице с мужиками, соседушка трубочку покуривал. И, попыхивая сердито, озабоченно затягиваясь, брату Ивану глухо бурчал:

– Не дело это – бирюком жить. Чай, не монах. От него, вон – аж искрой сыплет! Надо что-то делать…

Иван, выпустив изящное колечко дыма, насмешливо глянул, неторопливо проронил:

– Что? Так заботит?

Сосед вскинулся:

– Заботит! И не один я такой заботливый! Кому охота на порохе сидеть, на углях плясать? Верно, мужики? – тут же обратился он к остальным. Те покряхтели, рассеянно поплевали в уличную пыль, постучали о бревно, трубки выколачивая… но, в конце концов – нехотя согласились:

– Это есть… На всё Гназды горазды – а тоже ведь люди… Чего искушения сеять? Парень ладный, живой… Подтолкнуть бы его к какой… есть же! Может, братцы, на примете кто держит?

Иван крепкой ладонью по коленке хлопнул:

– Я́ вам! Подтолкнуть! Без вас разберётся.

И Стах разобрался.

И очень быстро.

Было обыкновение у молодца – как в дальнюю поездку отправляется – в привычных местах останавливаться на ночлег. Ещё отцом так завелось – притёрто и скреплено. Семьи известные, люди надёжные, приятельства давние.

Было в Гназдовой крепости четверо ворот. Вели от ворот восемь дорог. На запад, вдоль крутого берега широкой полноводной реки… На юг, по берегу малого притока… Да две дороги промеж ними, да две расходились за северным мостом, да две – за восточным…

И на каждой дороге были у Стахия добрые знакомцы. Без этого нельзя. Пропадёшь.

На расстоянии конного хода с восхода до заката, в Балге, Кроче, Лахте, Здаге, Пеше, Хвале, Винце и Чехте – знал молодец, кому в ворота стукнуть. Дальше – тоже вехи стояли. Да и третий переход большей частью налажен был.

Когда всё гладко, всё в порядке – знай себе скачи да в ворота стучи. А только – всякое случается… Не доглядишь… подкова слетит… – вот тебе и задержка! Или, там, договора не ладятся, в делах просчёты… – заминка, стало быть. А однажды – просто заплутал…

Зимой случилось.

Поторопился тогда Стах. Махнул рукой на сизую хмарь над лесом. Хозяин советовал поостеречься, только скучно показалось молодцу при старике целый день провести. Хотелось дело завершить. Да и дорога – такая привычная, столько езженная – родной матерью мнилась.

И как же она – матушка – вдруг лик свой изменила да почище Гаты той оборотнем явилась – когда пополудни настиг всадника колючий ветер. Пронизал иглами, ухватил крючьями, завертел в снежном колесе… Враз отвёл очи, задурил голову, застонал в уши плачем похоронным…

Не успел Стахий толком уразуметь захватившую его кутерьму, как дёрнулся конь, хоронясь от хлёстких порывов ветра, невесть куда сквозь белые стремительные росчерки, заполнившие внезапно свинцовый тяжкий воздух вокруг. Божий мир встал на дыбы и перевернулся. Где земля… где небо?! Что впереди… что позади?! Исчезла дорога… Да что дорога?! Мир исчез! Словно не было дня творения! Злая бездна открылась! Гуляет сила тёмная, бьёт в лицо ледяной крупой, студит сердце человечье робкое, живую плоть мертвит…

Стах поводья бросил, на коня понадеялся. Похлопал по шее ласково – вывози, лошадушка!

Крутится на месте конь, вихря пугается, спасенья ищет, не поймёт ничего глупой звериной головой… Заморочила чуткую тварь круговерть бесовская… Визжит истошно, хохочет-надрывается, лупит остервенело – помрачает разум…

Понесла нелёгкая конягу – по прихоти метели, по вьюжной указке – а куда – не разберёшь! Заполошно! Не по пути! И мотало кольцами-петлями… и роздыху не давало… и толкало всё… и гнало…

И не видать бы Стаху порога родного, отца-матери… И лежать бы до весны ему в снеговой домовине – кабы где-то вдали не мелькнул огонь… не залаяли собаки… И прибило Стаха к незнакомому частоколу.

В частоколе том приоткрыты ворота… В воротах кто-то стоит, фонарём светит. Свет неверный, дёрганый. Бьётся в стекле, точно пугается. Вокруг собаки носятся, прыгают, бешеным лаем заливаются… Деревня ли… хутор…

Хозяин с фонарём посветил ещё на гостя, поразглядывал, глуховатым, с морозу, голосом произнёс невнятно:

– Мил человек… как же тебя замаяло…

Потом палкой на собак замахнулся, прикрикнул – и Стаху кивнул:

– Иди, обогрейся…

Еле жив – сполз молодец с коня. Отвёл его в стойло, куда фонарём ему было указано, и откуда клубился пар, надышанный скотиной. Присмотрелся к хозяину. В тулупе, платком крест-накрест повязан. Бабёнка…

Стах ей низко в ноги поклонился:

– Кабы не ты, хозяюшка…

– Ступай, ступай в избу! – поторопила баба, пропустила в сени и нешироко, бережно низкую дверь отворила. Стах протиснулся в натопленное жильё.

– Скидава́й сапоги да лезь на печь, – деловито посоветовала спасительница, – не обморозился? Дай, гляну!

И обронила жалостно:

– Ох, сердешный! Кто ж в такую пургу…

Долго и мучительно растирал Стах окоченевшие ступни.

– На-кось… – прибилась сбоку хозяйка с плошкой горячего молока, – пей потихоньку… щас отойдёт…

О тёплые глиняные бока посудины грея ладони, Стах медленно цедил томлённое в печке, душистое, уютное до одури, наполняющее тело жизнью и покоем молоко. И – как согрелся – усталая голова сама собой на грудь свесилась…

Баба добродушно усмехнулась:

– А и поспи, мил-сокол… вон как натерпелся…

Прохрапел Стах, пока в окно не забрезжило. Привычно на первый свет глаза приоткрыл, шевельнулся – и ткнулся локтем в лежащее рядом сонное мягкое тело. Испуганно голову приподнял. Хозяйка, привалившись к нему, сладко посапывала. Стах подскочил, как ужаленный:

– Ты чего, баба?!

Та сквозь сон почмокала припухшими губами – и опять замерла.

Минуту обескураженный Стах рассматривал её. Вчера с морозу толком не разглядел… Светлые, выбившиеся из-под платка пряди волос со слабой проседью… Широкое спокойное лицо, всё в россыпи веснушек, а нос короткий, вздёрнутый, смешной… как у девчонки…. Вот только – лёгкие морщинки кое-где. Немолодая бабёнка-то. Годам к сорока тянется. А лицо – доброе, славное. Глаз вот только не видать. К такому бы лицу – небольшие озорные глаза серые… А можно – наоборот – большие, зеленоватые, туманные и неподвижные, как вода…

Глаза оказались карими и весёлыми – раскрылись, наконец, после очередного толчка гостя.

– Ты чего притулилась-то? – осторожно, понизив голос, спросил Стахий, – под бок-то чего легла?

Баба ещё сонно – умиротворённо и широко – улыбнулась, не заботясь скрыть отсутствие одного из зубов – впрочем, белых и ровных. Пробормотала тихо:

– А куда ж ещё-то лечь? Печь одна…

Отряхивая дремоту, колыхнулась, пытаясь подняться. Села на печи, поправляя платок на голове и подтянув съехавшую овчину, какой укрывалась. Зевнув, глянула в маленькое оконце:

– Ишь! Забирает! Видно, на весь день…

За окном бешено крутилась вьюжная карусель.

Медленно сползая с лежанки, баба неторопливо пробормотала:

– Я уж вставала пару раз… к корове… да на лошадку твою глянула… да полешка подкинула… А ты всё спишь…

И шутливо обернулась к Стаху:

– Здоров спать-то, а? – и тут же рассудительно добавила, – а и верно… Чего ещё делать в метель? Ишь! Как в трубе завывает!

Стахий прислушался. Тонко-тонко постанывало где-то вверху и разражалось сложными руладами, переходящими в душевыворачивающий визг… Мимо оконного стекла неслись неистовые снежные полосы…

Нечего было и думать соваться за ворота.

– Видно, дневать тебе у меня, – проводив глазами его взгляд на окно, задумчиво молвила хозяйка, – за порогом валит с ног…

Ноги в валенки сунув, облекшись в короткую шубейку, она завозилась у печки.

– Слышь… парень… тебя как звать-то?

– Стахом.

– Слышь… Стаху… спускайся кашу рубать… небось, оголодал? – с этими словами хозяйка энергично задвинула ухват в печь и выволокла оттуда дымящийся горшок.

Стах не возражал. А потому свесил ноги с лежанки, нащупывая ступнями сапоги. Обувшись, сунул руки в рукава тулупа – на двор смотался… Помочиться, снежком умыться, лошадку проведать…

Буран точно обрадовался ему. Взвизгнул торжествующе. Вчера, де, скрылся от меня, забрался в убежище – теперь не уйдёшь! Заверчу! Подхвачу! Заморожу!

Прикрывая лицо от ледяной сечки, пробрался Стах к лошади… Пригибаясь и уворачиваясь, проваливаясь в снег по пояс – добежал обратно. Ввалился в избу с мёрзлой коркой на бороде, весь покрытый хрустким, точно стеклянным панцирем…

А возле печки на столе густой вкусный пар стоит над миской каши, и молоко в кружке ждёт горячее… И хозяйка, понимающе улыбаясь, уж ложкой черпнула и рукой приглашающее на скамейку рядом указывает:

– Садись, милый! Хлеб да соль!

А про молитву-то забыла. Да и Стах забыл… С того, видать, и началось…

Ел Стах, ложкой загребал да похваливал. Смотрел на хозяйку и всё гадал: кто такая? как живёт?

По всему выходит – одна, и привыкла уже. Мужской руки не видать. Вдова? Или старая девка? На девку не похоже: с мужиком держится запросто, не боится… Значит, вдова.

Наевшись, отвалился Стах от стола, умильно провёл ладонью по животу, проурчал сыто и шутливо:

– Ну, хозяюшка! Накормила! Дай Бог тебе всяческого блага! Смачная у тебя каша, и молоко густое-пахучее… и дома у тебя славно-уютно. Тебя звать-то как?

– Зови Токлой, парень… – легко отозвалась баба.

– Да я не парень. Я женат, – брякнул Стах. И зачем сказал?

– Женат? – Токла прищурилась, – а не похоже…

– Может, и не похоже… – досадливо поморщившись, согласился Стах, – а только женат я, в церкви венчан, и ничего с этим не поделаешь…

– Ишь как… – сочувственно вздохнула хозяйка, – тяжёл, видать, пришёлся венец… Жаль… молодой ты… Видный, ладный, здоровый… Как же это?

Отмолчаться сперва Стахий собрался – а потом вдруг взял да выговорился. Всё, как есть, про себя изложил. Пожаловался.

Прочёл сочувствие в глазах – и пожаловался.

И – как пожаловался – сразу как будто дышать легче стало. Даже сам удивился. И обиды все забылись. И женщины перестали казаться враждебными. Потому как – вот Токла… – какая ж она враждебная? Так и тянет к ней – ясно же, что добрая! А что немолода и не красавица, как Гата – так это слава Богу! Да и… чем не красавица? Хорошее же лицо! Так и смотрел бы, глаз не отводя…

– А знаешь, Токлу, – помолчав, вдруг выронил Стах, – я б от тебя век не уезжал!

Токла с любопытством глянула Стаху в глаза, уловила тайный пламень – и тихо рассмеялась, легонько потрепав его по светлым вихрам:

– Дурашка! Это сейчас так кажется. За ворота выйдешь – там другая жизнь. День пройдёт – и всё забудешь.

Стах жадно поймал её широкую мягкую руку и, быстро наклонившись, припал губами.

– Мальчонка ты ещё, – задумчиво разглядывая его, вздохнула Токла и, помедлив, добавила, – у меня осьмнадцати лет сынок родился… два годка пожил… сейчас бы – такой был…

«Сынок… – растерянно подумал Стах, – такой был бы… Так ведь нет! Чего давнее поминать? Чего ж она и нынче с тоской такой? Так, что даже пожалеть хочется…»

Стах не нашёлся, что ответить – только, предано глядя, потянул за руку. Токла почувствовала – и вспыхнула улыбкой:

– Дурашка!

Стах спохватился, заторопился:

– Ты, Токлу, не думай… Давай я тебе дров поколю… по дому чего сделаю… ты сама-то – кто? Как живёшь? Давно без мужа?

– Да семь лет уж… – всё так же, задумчиво тлея улыбкой, промолвила женщина, – тут два двора на выселках… наш да брата мужнина… ничего… помогают, дай Бог здоровья… дров привозят…

– А что это за место-то? Далеко ль село?

– Ну… как – далеко… От рассвета до полудня при наших лошадях… А село Полоча… не слыхал?

– Нет… не слыхал… – признался Стах, – ан, теперь услышал… Это что ж за село-то? Где оно? Какие тут дороги?

– Дороги… – засмеялась Токла, – да какие ж тут дороги? Пу́стынь. Глушь неоглядная!

Два дня Стах у Токлы провёл. Хлев разгрёб, в сарае дрова поколол, засов у двери отладил… Первый день остался – из-за метели. А второй – из-за хозяйки.

Баньку Токла ему протопила… Сухой мяты на горячий камень сыпанула. Утиральник чистый положила, рубашку мужнину из сундука вынула… Подержала её, рассматривая, перед собой… Повертела так и сяк – головой покачала:

– Ношеная, но из новых была… Самые-то новые я деверю отдала, а эту…

Она примолкла на миг, потом проронила чуть слышно:

– Первые-то годы всё доставала её… всё к щекам прижимала да ревела… А сейчас вот – время прошло – уже и не плачется… Надевай-ка, милок… Может, добром когда меня вспомнишь…

– Да ты что, Токлу?! – жарко прервал её Стахий, сильным порывистым движением за плечо к себе повернув, – что ты городишь?! Как я могу тебя забыть?!

Банька-то у них на второй день была. Уже после печки.

Печка та много лет потом в душе Стаха откликалася. С тех самых минут, как, блаженно растянувшись на ней, разомлевший, довольный – он украдкой наблюдал за хлопочущей внизу хозяйкой – а потом осторожно позвал. Тихо так:

– Токлу… ну, иди.

Женщина подняла голову и рассмеялась – озадаченно и растеряно… А потом – словно рукой махнув… словно с обрыва вниз… в речку прыжком – звонко и отчаянно:

– Приду! Куда денусь?! Печка-то одна!

И пришла. Забралась на лежанку торопливо да ловко. Мягко бухнулась рядом с парнем, притиснулась к нему и рукой шею обвила. И Стах тут же накрыл всей грудью и обхватил обеими руками – ласковое сладостное и пушистое облако. Ощутил его безбрежность, бездонность и полноту – и потонул в нём весь без остатка…

Ничего не видно было в тёмной избе на печке… Только вспыхивало пламя сквозь щели заслонки… Только тускло лампадка где-то тлела… Только глаза поблёскивали… И казалась Стаху лежащая Токла немыслимой завораживающей красавицей. И ни о чём другом сейчас и помыслить парень не мог. Только она, Токла – и существовала для него…

За окном ревела буря и билась в стекло. А на печке бешено колотились и содрогались два сплетённых тела, и хрипло вскрикивали, и распадались, обессилев, и затихали, как мёртвые… И снова оживали, и снова сбивались воедино, как грозовые тучи, пронизанные молниями, громы исторгающие…

Дорвался молодец…

Поутру, как всё утихло: и буря на дворе, и буря на печи – озабочено пощупала хозяйка шершавый её кирпич:

– Вроде, цело…. Я боялась, развалится…

Неподвижный, как рухнувшая колонна, Стах одной рукой собственнически обнял крепкое тело женщины. Через силу выдавил:

– Корми… а то помру…

И не сразу, слабо шевельнувшись, добавил едва слышно:

– А потом… ещё приходи…

После второй такой же сумасшедшей ночи Стахий всё ж покинул хозяйку. А хотелось побыть ещё. Задержаться надолго. Бесконечно глотать вожделенную сладость, пить и пить из бездонного сосуда…

Но дела не ждали. Стах и так потратил день. Не скрывая досады, с мрачным лицом – Стах прощался с хозяйкой у ворот, держа коня в поводу.

Токла молчала – только тоскливо смотрела на него, не сводя глаз. Стах понял: навек прощается. Потому – наглядеться хочет…

За эти два дня – как подменили бабу. Каждая жилка, каждая чёрточка в ней – вдруг расцвела и запела. И сама-то вся сдобная, пышная. И глаза – как орехи блестящие. И походка-то павья. Откуда что берётся в бабах? Где это хранится-то?! Каким-таким образом в один миг баба из тусклой-неказистой в прекрасную и царственную превращается?!

Стах Токлой искренне любовался. У ворот ей так сказал:

– Ты жди меня, Токлу – ладно? Я – как обернусь с делами, как сумею близко оказаться – тут же к тебе прилечу.

Токла печально глянула и улыбнулась.

Стах для убедительности так весь и склонился к ней, руку к сердцу прижал:

– Ты чего? Не веришь?

Токла всё улыбалась покорно и кротко. Только вымолвила:

– Словам твоим верю. А что прилетишь – нет…

Стах озадачено поморгал и шапку набок сдвинул, затылок почесав:

– Это как же так?

– Верю, – пояснила Токла, – что говоришь, не лукавя. А только – завтра же ты иначе на это всё взглянешь… Стара я для тебя… Да и кто я тебе…

– Никогда так больше не говори! – загорячился Стах, – ты молодая и красивая! Ты моя любимая! Ты лучше всех!

Ничего не отвечала Токла – только всё улыбалась грустно. И ведь права была. Назавтра уж не вспоминал о ней Стахий, другими заботами заверченный… Разве только так… дымку зыбкую, что окутывала её лицо при прощании или поутру, на лежанке, в жарко натопленной избе с холодным и тусклым светом в оконце…

А – с хутора уезжая – старательно места запоминал, мысленно вешки ставил. Всё позабылось, стёрлось в памяти за два месяца, что отвлёкся молодец.

Потому – когда случилось вдруг рядом очутиться – едва нащупал Стах нужный путь.

А нащупывал старательно, кляня себя за легкомыслие… – оттого, что по приближению к Плоче вновь внезапно окатила его жаркая волна… И сразу захотелось броситься к ней, к Токле… И доказать, что зря она не верила ему… Вот – вернулся же!

Вернулся Стах. И потом – ещё не раз возвращался. Порой дороги выбирал – чтоб ближе к Плоче проехать… хотя уж ка́к не по пути приходился Стаху её двор… И каждый раз удивлялась и радовалась Токла – и каждый раз потом прощалась – точно навеки. Знала – что рано-поздно это наступит.

Это всегда наступает. Но не знает человек того дня…

Когда тебе двадцать с лишком – чудно́ говорить о последнем дне… Впереди у тебя – светлое-бесконечное! Когда ещё кончится!

Когда тебе без лишка сорок – за плечами вехи потерь. Ты уже знаешь – всё когда-то бывает в последний раз…

Однажды повстречались на тропке луговой два друга-приятеля… Поздоровались, погуторили, как всегда… С детства знались, каждый день видались… И один другому и говорит, де, вечером загляну в гости… А другому и сомненья не пришло… Разумеется, зайдёт! А как же иначе? Частенько заходил. И невдомёк ему – не быть больше встречи. Всмотрись, беспечная душа! Вот этого – как рукой товарищ на прощанье махнул, как улыбнулся – больше никогда не увидишь! Никогда не встретитесь!

А то – сын с матушкой прощался. И тоже не навсегда. Толком и не оглянулся, о делах раздумывая. Легонько, небрежно ладонью покачал – да коня тронул. Всего ненадолго… Всего недалёко… Краем глаза глянул – привычно всё: матушка на крыльце, каждый раз так при отъезде… Ничего не запомнил. Ни лица её в тот час, ни платочка цвета, ни слов напутственных… Одно и тоже всегда… А больше сын матери – никогда не видал.

Влюблённые расставались после нежного свидания. И клялся юноша, что завтра ж, в это же время – умрёт, но будет под этим же окном! И ничто ему не помешает! И ничто его не остановит! А и в самом деле – что может ему помешать? Что пылкой младости во препятствие? Разве – потоп или конец света! Не было ни потопа, ни света конца. Но ни разу в жизни, до самой смерти, они больше не увиделись.