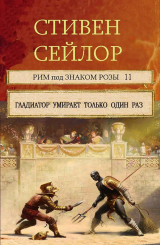

Текст книги "Гладиатор умирает только один раз. (Сборник рассказов) (ЛП)"

Автор книги: Стивен Сейлор

Жанр:

Исторические приключения

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)

Дверь философского дома, как и дверь Сосистридеса, была украшена черным венком. После моего стука пожилой раб открыл ее, чтобы пропустить нас в маленькую прихожую, где на носилках было положено тело, гораздо менее привлекательное, чем Клеона. Я сразу понял, почему Ипполит был уверен, что невысокий темноволосый незнакомец в гимназии не был александрийским наставником, поскольку Малсибер был довольно высоким и светловолосым. Это был довольно красивый мужчина лет тридцати пяти или около того, примерно моего возраста. Экон указал на шарф, который был неуклюже обернут вокруг горла мертвеца, а затем схватился за собственную шею удушающей хваткой: «Чтобы скрыть следы веревки», – говорил его жест.

– Вы знали моего хозяина? – спросил встретивший нас раб.

– Только по его репутации, – сказал я. – Мы – гости Неаполя, но я наслышан о преданности вашего учителя поэзии и философии. Я был потрясен, узнав о его внезапной смерти, – в конце концов, я говорил правду.

Раб кивнул.

– Он был человеком образованным и талантливым. Тем не менее, немногие пришли засвидетельствовать свое почтение. У него здесь не было семьи. И, конечно же, многие, не придут в дом самоубийцы из страха неудач.

– Значит, он точно покончил с собой?

– Это я нашел его висевшим на веревке. Он привязал ее к балке, прямо вот тут, над головой мальчика, – Экон закатил глаза. – Затем он встал на стул, надел петлю на шею и оттолкнул стул в сторону. У него сразу же сломалась шея. Мне хочется думать, что он умер быстро, – раб нежно посмотрел на лицо своего хозяина. – Какая утрата! И все из любви к этому никчемному мальчишке!

– Ты уверен, что именно из-за него он покончил с собой?

– А из-за чего же еще? Он хорошо зарабатывал здесь, в Неаполе, достаточно, чтобы время от времени посылать немного денег своему брату в Александрию, и даже подумывал о покупке второго раба. Я не знаю, как я смогу это пережить. Я ведь был с ним с детства. Я носил за ним его восковые таблички и свитки, когда он был маленьким, и у него был собственный наставник. Нет, его жизнь протекала хорошо во всех отношениях, кроме этого ужасного мальчишки!

– Ты знаешь, что Клеон вчера умер.

– О да. Вот почему хозяин и покончил с собой.

– Он повесился, узнав о смерти Клеона?

– Конечно! Только… – старик выглядел озадаченным, как будто прежде не задумывался об этом. – А теперь дайте мне подумать. Вчера все разворачивалось как-то странно, понимаете. Хозяин отправил меня рано утром с конкретным поручением и велел не возвращаться до вечера. Это было уже как-то странно, потому что обычно я провожу здесь весь день, впускаю его учеников и готовлю хозяину еду. Но вчера он отослал меня, и до сумерек меня не было. Я услышал о смерти Клеона по дороге домой. Когда я вошел, то увидел своего господина, уже висевшего на этой веревке.

– Тогда ты не знаешь наверняка, когда он умер – только то, что это случилось между рассветом и наступлением темноты.

– Я полагаю, вы правы.

– Кто мог бы видеть его днем?

– Обычно его ученики приходят и уходят целый день, но вчера никого не было, из-за игр в гимнасии. Видите ли, все его обычные ученики принимали в них участие или пошли смотреть игры. Учитель сам собирался сходить посмотреть на них. Видите ли, он отменил все свои обычные занятия, кроме самого раннего – он, конечно же, не мог отказаться от них, потому что на них приходил этот несчастный мальчик!

– Ты имеешь в виду с Клеоном?

– Да, он занимался с Клеоном и его сестрой Клеей. Они всегда приходили по утрам. В этом месяце он читал им Платона о смерти Сократа.

– Значит, Малсибер уже задумывался о самоубийстве. А вчера Клеон и его сестра приходили на занятия?

– Я не могу сказать. К тому времени меня уже не было дома.

– Мне придется спросить Клею, но пока мы предположим, что они приходили. Возможно, Малсибер надеялся уладить отношения с Клеоном, – раб с любопытством взглянул на меня. – Я знаю об унизительном эпизоде с возвращением его стихов накануне, – пояснил я.

Раб насторожено посмотрел на меня.

– Вы, кажется, много знаешь для человека, который не из Неаполя. Что вы здесь делаете?

– Только пытаюсь узнать правду. А теперь: предположим, что Клеон и Клея пришли на занятия рано утром. Возможно, Малсибер готовился к новому унижению, и даже уже планировал самоубийство – или дико надеялся со слепой верой любовника, о каком-то невозможном примирении? Возможно, поэтому он и отпустил тебя на целый день, потому что не хотел, чтобы его старый раб стал свидетелем всего этого. Но скорее всего, все прошло достаточно скверно, или, по крайней мере, не так, как надеялся Малсибер , потому что он не приходил посмотреть на игры в гимнасии в тот день. Кажется, все полагают, что именно известие о смерти Клеона довело его до самоубийства, но мне кажется столь же вероятным, что Малсибер повесился сразу после ухода Клеона и Клеи, не в силах перенести еще один позор.

Экон, сильно взволнованный, изобразил атлета, бросающего диск, затем человека, надевающего петлю на шею, а затем лучника, запускающего стрелу из лука.

Я кивнул.

– Да, по горькой иронии, когда Клеон наслаждался своим величайшим триумфом в гимнасии, бедняга Малсибер, возможно, прощался с жизнью. А потом смерть Клеона в бассейне. Неудивительно, что все думают, что Эрос сам сбил Клеона, – я взглянул на лицо покойника. – Твой хозяин был поэтом, так ведь?

– Да, – сказал раб. – Он писал по несколько строк каждый день.

– Он оставил прощальное стихотворение?

Раб покачал головой.

– А ведь он мог, хотя бы попрощаться со мной после стольких вместе прожитых лет.

– И ничего не оставил? Даже записки?

– Ни строчки. И это еще одна странность, потому что накануне вечером он лег спать намного позже... все писал и писал. Я подумал, что, возможно, он решил забыть этого мальчика и бросился сочинять какое-нибудь эпическое стихотворение, плененный музой! Но я не смог найти никаких следов его записей. Все, что он писал так неистово, кажется, исчезло. Возможно, когда он решил повеситься, он передумал, и сжег все что написал. Кажется, он избавился и от некоторых других бумаг.

– Каких бумаг?

– Любовных стихов, которые он писал Клеону, тех, которые Клеон вернул ему, – они исчезли. Я полагаю, что мастер был смущен мыслью о том, что кто-то прочитает их после его ухода, и поэтому он избавился от них. Возможно, в этом нет ничего странного, что он не оставил прощальной записки.

Я неопределенно кивнул, но мне все равно это показалось подозрительным. Судя по тому, что я знал о поэтах, самоубийцах и неразделенных любовниках, Малсибер почти наверняка оставил бы несколько слов, чтобы наказать Клеона, вызвать жалость, оправдать себя. Но безмолвный труп наставника уже ничего не мог объяснить.

К концу дня я наконец вернулся в дом Сосистридеса с гудящими ногами и измученный душой. Раб впустил нас. Я остановился, чтобы внимательно посмотреть на безжизненное лицо Клеона. Ничего не изменилось, и все же он показался мне уже не таким красивым, как раньше.

Сосистридес позвал нас в свой кабинет.

– Как все прошло, Искатель?

– У меня был продуктивный день, хотя не очень приятный. Я поговорил со всеми, кого смог найти в гимнасии. Я также был в доме наставника твоих детей. Ты знаешь, что Малсибер вчера повесился?

– Да. Я узнал об этом только сегодня, после разговора с тобой. Я знал, что он был немного увлечен Клеоном, писал ему стихи и тому подобное, но я понятия не имел, что он был так страстно влюблен в него. Еще одна трагедия, вроде ряби в пруду, – Сосистридес тоже, казалось, без сомнений полагал, что самоубийство наставника последовало за новостью о смерти Клеона. – И что ты нашел? Ты обнаружил что-нибудь… значительное?

Я кивнул.

– Думаю, я знаю, кто убил твоего сына.

На его лице появилось выражение странно смешанного облегчения и тревоги.

– Тогда расскажи мне все.

– Не мог бы ты сначала послать за своей дочерью? Прежде чем я буду уверен, мне нужно задать ей несколько вопросов. И когда я задумываюсь о глубине ее горя, мне кажется, что она тоже должна услышать то, что я должен сказать.

Он позвал раба, чтобы тот позвал девушку из ее комнаты.

– Ты, конечно, прав, Клея должна сюда прийти, несмотря на ее… неприглядный вид. В конце концов, ее горе – это горе женщины, но, знаешь ли, я вырастил ее почти как сына. Так что, она научилась даже читать и писать. Я отправил ее к тому же наставнику, что и Клеона. В последнее время она читала с ним Платона, они оба учились у Малсибера…

– Да, я знаю.

Клея вошла в комнату, ее накидка демонстративно откинулась с остриженной головы. Ее щеки были покрыты свежими синеватыми царапинами – признаками того, что ее горе не утихало весь день.

– Искатель думает, что знает, кто убил Клеона, – объяснил Сосистридес.

– Да, но сначала мне нужно задать тебе несколько вопросов, – сказал я. – Ты в состоянии говорить?

Она кивнула.

– Это правда, что ты с братом вчера посетили ежедневное утреннее занятие с Малсибером?

– Да, – она отвела глаза, покрасневшие от слез, и заговорила хриплым шепотом.

– Когда вы пришли в его дом, Малсибер был там?

Она замерла.

– Да.

– Это он открыл вам дверь?

Опять пауза.

– Нет.

– Но его раба не было дома, он ушел на целый день. Кто вас впустил?

– Дверь была открыта… то есть приоткрыта…

– Значит, вы с Клеоном просто вошли внутрь?

– Да.

– Твой брат обменивался резкими словами с Малсибером?

Ее дыхание стало прерывистым.

– Нет.

– Ты уверена? Только накануне твой брат публично отверг и унизил Малсибера. Он вернул его любовные стихи и высмеял их перед другими. Это, должно быть, было ужасным ударом для Малсибера. Правда ведь, что когда вы оба вчера утром явились к нему в дом, Малсибер вышел из себя в разговоре с Клеоном?

Она покачала головой.

– А, что, если я предположу, что Малсибер впал в истерику? Что он выступал против твоего брата? Что он угрожал его убить?

– Нет! Ничего подобного не было. Малсибер был не таким – он никогда бы и не подумал о таком!

– Но я предполагаю, что он это сделал. Я предполагаю, что вчера, после того, как Малсибер пострадал от обмана и издевательств твоего брата, его отношение переменилось. В нем что-то оборвалось и его страсть пропала. К тому времени, когда ты с братом покинули его дом, Малсибер, должно быть, бредил как сумасшедший…

– Нет! Он не мог! Он был…

– А после того, как вы ушли, он задумался. Он взял любовные стихи, в которые он вложил свое сердце и душу, те самые стихи, которые Клеон так презрительно вернул ему накануне. Когда-то они были для него прекрасными, но теперь показались ему гнусными, и поэтому он их сжег.

– Ничего подобного!

– Он планировал посетить игры в гимнасии, чтобы подбодрить Клеона, но вместо этого он дождался окончания соревнований, а затем пробрался в коридор, украдкой, как вор. Он наткнулся на Клеона, плававшего в одиночестве в бассейне. Он увидел статую Эроса – горькое напоминание о его собственной отвергнутой любви. Больше никого не было рядом, а был только Клеон, плывший лицом вниз, и даже не подозревающий, что кто-то еще находится во дворе, ничего не подозревающий и беспомощный. Малсибер не мог сопротивляться собственным страстям – он подождал того самого момента, когда Клеон проплывал под статуей, а затем столкнул ее с пьедестала. Статуя ударила Клеона по голове и тот потеряв сознание, упал на дно и утонул.

Клейо заплакала и покачала головой.

– Нет, нет! Это был не Малсибер!

– О да! А потом, охваченный отчаянием из-за того, что убил мальчика, которого он любил, Малсибер бросился домой и повесился. Он даже не потрудился написать записку, чтобы оправдаться или попросить прощения за убийство. Считавший себя поэтом, но что может быть для поэта большей неудачей, чем отказ от его любовных стихов? И поэтому он повесился, не написав ни строчки, и молча отправившись на свой погребальный костер, как обычный убийца ...

– Нет, нет, нет! – Клея схватилась за щеки, стала рвать на себе волосы и запричитала. Экон, которому я велел подготовиться к такой вспышке, тем не менее отступил назад. Сосистридес в ужасе посмотрел на меня. Я отвел глаза. Как я мог запросто сказать ему правду и заставить его поверить в нее? Ему должна была рассказать ее сама Клея! И Клея ее рассказала.

– На самом деле он оставил прощальное письмо, – воскликнула Клея. – Это было самое красивое стихотворение, которое он когда-либо написал!

– Но его раб ничего не нашел. Стихи Малсибера Клеону исчезли, и не было ничего …

– Потому что их забрала я! – перебила меня Клея

– Тогда где они?

Она полезла за пазуху своего черного платья и вытащила два свертка мятого папируса.

– Это были его стихи Клеону! Никто никогда не видел таких прекрасных стихов, такой чистой, сладкой любви, выраженной в словах! Клеон высмеивал их, но они разбили мне сердце! А вот его прощальное стихотворение, которое он оставил лежащим перед собой, чтобы Клеон обязательно увидел его и прочел, когда вчера утром мы пришли к нему домой и нашли его висящим в зале со сломанной шеей… мертвым… ушедшим от меня навсегда!

Она сунула мне в руки обрывок папируса. Стихотворение было написано по-гречески, яркими буквами, красивым почерком. Мое внимание привлекла фраза посередине:

Когда-нибудь и твоя красота поблекнет;

И ты полюбишь кого-нибудь безответно!

А сейчас пожалей и почти мой жалкий труп

Послелним и единственным, прощальным поцелуем ...

Она схватила папирус и прижала его к груди. Мой голос глухо прозвучал в моих ушах.

– Когда вы вчера пришли в дом Малсибера, то нашли его уже мертвым.

– Да!

– И ты плакала.

– Потому что я его любила!

– Даже, зная, что он не любил тебя?

– Малсибер любил Клеона. Он ничего не мог с собой поделать.

– Клеон тоже плакал.

Ее лицо настолько исказилось от ненависти, что я услышал, как Сосистридес задохнулся от ужаса.

– О нет, – сказала она, – он не плакал. Клеон засмеялся! Он засмеялся! Он покачал головой и сказал: «Какой же он дурак», – и вышел за дверь. Я крикнула ему, чтобы он вернулся, чтобы помог мне снять Малсибера, а он только сказал: «Я опаздываю на игры!» – Клея рухнула на пол, плача, листки со стихами рассыпались вокруг нее. – «Опаздываю на игры!» – повторила она, как если бы это была эпитафия ее брату.

Во время долгой поездки обратно в Рим через Кампанию руки Экона утомились, а я охрип, споря, правильно ли я поступил. Экон утверждал, что мне следовало держать свои подозрения о Клеи при себе. Я утверждал, что Сосистридес заслуживает того, чтобы знать, что сделала его дочь, и как и почему умер его сын, а также нужно было показать, насколько глубоко и жестоко его прекрасный любимый им Клеон причинял страдания другим.

– Кроме того, – сказал я, – когда мы вернулись в дом Сосистридеса, я сам не был уверен, что это Клея убила Клеона. Обвинение мертвого наставника было способом вызвать ее признание. То, что она завладела пропавшими стихами Малсибера, было единственным вещественным доказательством. Последовавшие события развернулись, как я и подозревал. Я тщетно пытался придумать какой-нибудь способ, кроме взлома дома, обыска ее комнаты без ведома Клеи или ее отца, но, как оказалось, такой поиск ничего бы не дал. Я должен был знать, что она будет хранить стихи при себе, рядом с сердцем! Она была так же безумно и безнадежно влюблена в Малсибера, как тот был влюблен в Клеона. Эрос может быть ужасно беспечным, когда разбрасывает свои стрелы!

Мы также обсуждали степень и характер вероломства Клеона. Возможно, увидев мертвое тело Малсибера, Клеон был так ошеломлен масштабами того, что наделал – довел влюбленного человека до самоубийства – что дальше уже находился в своего рода каком-то ступоре, участвуя в играх и выполняя свои атлетические упражнения, как автомат? Или он был так холоден, потому что ничего не чувствовал? Или, как доказывал Экон чрезвычайно запутанной серией жестов, фатальная демонстрация Малсибером любовной слабости на самом деле стимулировала Клеона каким-то извращенным образом, раздувая его эго и вдохновляя его как никогда раньше на успехи в играх?

Какими бы ни были его личные мысли, вместо того, чтобы горевать, Клеон беспечно ушел и выиграл свой лавровый венок, оставив Малсибера болтаться на веревке, а Клею замышлять свою месть. В припадке горя она остригла волосы. Вид ее отражения в бассейне атриума Малсибера натолкнул ее на мысль сойти за мальчика; плохо сидящая туника из гардероба наставника завершила ее маскировку. Она принесла с собой в гимнасию нож, тот самый, которым она отстригла волосы, и была готова зарезать своего брата на глазах у его друзей. Но оказалось, что нож ей не понадобился. По воле случая – или ведомая Эросом – она оказалась во дворе, где статуя представляла собой идеальное орудие убийства.

Что касается Клеи, то роль статуи в преступлении являлась доказательством того, что она действовала не только с одобрения бога, но и как инструмент его воли. Этот благочестивый аргумент, по крайней мере, после нашего отъезда из Неаполя, удерживал Сосистридеса от того чтобы ее наказывать. Я не завидовал бедному купцу. Сможет ли он вынести такое? Сможет ли он, когда его жена и сын мертвы, лишить жизни единственную оставшеюся у него дочь, даже за столь тяжкое преступление? И все же, как он мог позволить ей жить, зная, что она убила его любимого сына? Такую головоломку могла бы решить только мудрая Афина!

Мы с Эконом обсудили также достоинства поэзии Малсибера. Я попросил у Сосистридеса копию прощального письма наставника, чтобы мог обдумать его на досуге:

Дикий, угрюмый мальчишка, детеныш львицы,

Упрямый и пренебрежительный к любви,

Прими в подарок свадебное кольцо – мою петлю!

Я больше не стану тебе надоедать;

Так как ухожу в единственное место утешения разбитых сердец: забвение!

Но разве ты не вспомнишь и не заплачешь обо мне,

Хотя бы на мгновение…

Стихотворение продолжалась еще множеством строк, варьируя между повторным обвинением, жалостью к себе и покорностью уничтожающей силе любви.

«Безнадежно сентиментальные стихи! Приторно слащавые! Самая ужасная дрянь», – утверждал Экон серией жестов, столь стремительных, что чуть не упал с лошади.

Я просто кивнул и подумал, почувствует ли мой сын то же самое через год или около того, после того как Эрос ранит его шальной стрелой или двумя и даст ему более ясное представление на личном опыте о том, насколько глубоко может бог любви пронзить сердца беспомощных смертных.

7-й рассказ Гладиатор умирает только раз

– Прекрасный день для всего этого, – неохотно сказал я. Цицерон кивнул и прищурился, глядя на просачивающийся красный солнечный свет, проникающий через навес над нашей скамьей. Внизу, на арене, первая пара гладиаторов шагала по песку, чтобы встретиться в бою.

Месяц был Юний, начало долгого жаркого лета. Голубое небо и зеленые холмы были особенно красивы здесь, в сельской местности Этрурии, недалеко от города Сатурния, куда мы с Цицероном, путешествуя отдельно, прибыли из Рима накануне на похороны местного магистрата. Секст Торий был в расцвете сил, но упал с лошади, когда ехал по Клодианской дороге, чтобы проверить, как работает команда рабов, ремонтирующая дорогу. На следующий день весть о его кончине достигла Рима, где немало знатных людей сочли себя обязанными присутствовать на его похоронах.

Ранее этим утром немало сенаторов и банкиров, собравшихся на похоронную процессию, подняли бровь, увидев среди этой знатной публики Гордиана Искателя. Чувствуя на себе пристальный взгляд темнолицей надзирательницы, я отчетливо услышал ее шепот своему мужу:

– Что он здесь делает?

Но Цицерон, увидев меня, мрачно улыбнулся и подошел ко мне, не задавая вопросов. Он знал, зачем я приехал. Несколько лет назад, столкнувшись с перспективой разрушительного делового скандала, Торий обратился к Цицерону за юридическим советом, и Цицерон послал Тория ко мне, чтобы разобраться со всем этим. В конце концов, и скандал, и тяжбу удалось предотвратить. Торий щедро вознаградил меня и впоследствии поручал мне довольно много дел.

Мы проследовали за процессией музыкантов, нанятых скорбящих и членов семьи в небольшой некрополь за пределами Сатурнии, где после нескольких поминальных речей останки Тория были сожжены на погребальном костре. При первой же возможности, стараясь не показаться невежливым, я повернулся, чтобы уйти, желая вернуться в Рим, когда Цицерон схватил меня за руку.

– Куда ты собрался, Гордиан. Мы должны еще остаться на похоронные Игры.

– Игры? – я намеревался наполнить это слово иронией, но Цицерон буквально понял вопрос в моем голосе.

– Конечно, Игры! Должны состояться представления гладиаторов. Это должно показать, что Торий был важной фигурой. Его семья не богата, но я уверен, что они потратят все, что могут себе позволить.

– Терпеть не могу смотреть на гладиаторов.

– Я тоже. Но они – часть похорон, не менее важная, чем процессия и панегирики. Надо остаться.

– Я не в настроении смотреть на проливающуюся кровь.

– Но если ты уйдешь сейчас, люди это заметят, – сказал он, понижая голос. – Ты не можешь позволить, чтобы они подумали, что ты брезглив, Гордиан. Не позорь свою область деятельности.

Я взглянул на лица вокруг нас, освещенные погребальным костром. Среди них была матрона с темным лицом, ее муж и многие другие люди из той же социальной среды в Риме. Как бы мне не хотелось это признавать, я зависел от доверия и доброй воли этих людей, которые имели возможности обращаться к моим услугам и могли за них платить. Я узнавал правду, а взамен они оплачивали мой хлеб.

– Но я должен вернуться в Рим, – возразил я. – Я не выдержу еще одну ночь в этом свинарнике, который называется гостиницей.

– Ты можешь остаться ночевать у меня, – сказал Цицерон. – Я остановился у местного банкира. Хорошая еда. Удобные кровати, – он приподнял бровь.

Почему Цицерону так сильно хотелось, чтобы я остался? Мне пришло в голову, что он сам был брезгливым. Он предпочитал смотреть на бои гладиаторов в компании кого-то, кто не станет осуждать его брезгливость, как это, вероятно, сделали бы многие из его коллег – сенаторов.

Я неохотно согласился и вот уже в прекрасный полдень Юния, сидел в деревянном амфитеатре, построенном специально для погребальных игр в честь кончины Секста Тория из Сатурнии. Так как я был с Цицероном, меня допустили в отдельную секцию под тенью кроваво-красного навеса вместе с семьей покойного, различными местными сановниками и важными гостями из Рима. Местные сельские жители и фермеры сидели на залитых солнцем сиденьях напротив наших. Они надели широкие шляпы и размахивали яркими веерами. На какое-то мгновение, от вида множества трепещущих вееров, у меня возникла иллюзия, что толпу накрывает рой огромных бабочек, хлопающих крыльями.

Предстояли три поединка, все должны были сражаться насмерть. Менее трех показалось бы скупостью со стороны семьи. Любое другое количество выглядело бы показным и более дорогим удовольствием. Как сказал Цицерон, семья Секста Тория, хотя и была в высшей степени респектабельной, но не такой богатой.

Перед нами прошли три пары гладиаторов. Шлемы скрывали их лица, но их было легко отличить по разной броне и контрастному телосложению. Один гладиатор выделялся среди всего остального цвета своей кожи, это был нубиец, чьи мускулистые руки и ноги сияли под жарким солнцем, как полированное черное дерево. Когда бойцы проходили перед нами, каждый поднял свое оружие. Толпа ответила вежливыми аплодисментами, но я услышал, как двое мужчин позади нас ворчали:

– Довольно непонятная команда. Мне сказали, что она принадлежит некоему вольноотпущеннику из Равенны; человеку по имени Ахала. Никогда о нем не слышал!

– Я тоже. Как семья наняла эту команду? Вероятно, задешево. Тем не менее, я полагаю, что нубиец – это уже что-то новенькое …

Затем последовал ритуальный осмотр оружия на остроту и доспехов на прочность, который проводил местный судья, отвечающий за Игры, после чего гладиаторы покинули арену. Судья призвал богов и произнес еще один панегирик Сексту Торию. Несколько мгновений спустя, под трубный рев, вновь появилась пара гладиаторов, и начался первый бой. Более низкорослый и коренастый боец представлял фракийца с небольшим круглым щитом и коротким мечом. Его высокий, неповоротливый противник был в более тяжелых самнитских доспехах и с продолговатым щитом.

– Самнит против фракийца – типичный поединок, – отметил Цицерон, который часто начинал болтать, когда был обеспокоен или нервничал. – Знаешь ли ты, что самые первые гладиаторские бои проходили прямо здесь, в Этрурии? О, да, мы, римляне, унаследовали этот обычай от этрусков. Они начинали с принесения в жертву пленных воинов перед погребальными кострами их вождей… – начал Цицерон, но тут меч самнита с громким лязгом оставил отметину на щите фракийца, затем он прочистил горло и продолжил. – В конце концов, вместо того, чтобы просто душить пленников, этруски решили заставить их сражаться друг с другом, позволяя победителям остаться живыми.

Мы, римляне, переняли этот обычай и таким образом развили традицию проведения смертельных схваток на похоронах наших великих людей. Конечно, в наши дни любой, кто что-то из себя представляет, должен удостаиваться чести на своих похоронах гладиаторскими играми. Я даже слышал о них на похоронах знаменитых женщин! Результат – огромный спрос на свежих гладиаторов. Ты по-прежнему видишь среди них пленных воинов, но все чаще это просто рабы, обученные сражаться, или иногда обычные преступники-убийцы, которых иначе бы казнили, или воры, которые предпочли рискнуть на арене, чем лишиться руки.

Под нами фракиец пробил щит самнита и нанес скользящий удар по его руке с мечом. Кровь окрасила песок. Цицерон вздрогнул.

– В конечном счете, следует помнить, что это религиозное событие, – чопорно отметил он, – а люди должны иметь свою веру. И скажу тебе откровенно, я не против смотреть смертельный поединок, если сражаются два осужденных преступника. В таком случае, по крайней мере, есть что-то поучительное в пролитии крови. Или даже если бойцы – захваченные в плен наши противники. Это тоже может быть поучительно, чтобы хорошенько присмотреться к нашим врагам и увидеть, как они сражаются, и отпраздновать покровительство богов, которые посадили нас на трибуны, а их – на арену. Но все больше и больше наблюдается тенденция к тому, чтобы сражались обученные рабы …

Высокий самнит после ошеломляющего отступления под безжалостной атакой фракийца внезапно собрался и сумел нанести резкий удар в бок противника. Кровь брызнула на песок. Из-под шлема фракийца раздался вскрик, и он попятился.

Позади нас двое мужчин, которые раньше ворчали, теперь оба взволнованно взревели:

– Вот как оно бывает! Теперь он твой, самнит!

– Заставь коротышку снова завизжать!

Цицерон заерзал на стуле и неодобрительно осмотрелся вокруг, а затем искоса взглянул на сидевшую рядом с ним молодую женщину. Она наблюдала за схваткой, прищурившись, одной рукой касаясь приоткрытых губ, а другой поглаживая вздымающуюся грудь. Цицерон посмотрел на меня и приподнял бровь.

– В этом есть что-то нездоровое – какое-то воздействие, которое эти гладиаторы оказывают на некоторых женщин – и, к сожалению, на некоторых мужчин, даже больше на мужчин. Вся наша культура сошла с ума от этих гладиаторов! Римские мальчики играют в гладиаторов. вместо полководцев, римские дамы падают в обморок всякий раз, когда видят их, и знаешь ли, я даже слышал о римских гражданах, которые сами вызвались сражаться в качестве гладиаторов. И не только из-за денег – хотя я понимаю, что даже некоторым рабам хорошо заплатят, если они смогут выжить и сделать себе имя, – но это какой-то извращенный азарт. Я не могу представить ...

Его возмущение внезапно заглушил рев толпы. Коренастый фракиец собрался и вновь безжалостно стал теснить более высокого самнита. Меч звенел о меч, пока самнит, споткнувшись, не упал назад. Фракиец наступил на щит, который лежал на груди самнита, и прижал противника к земле. Он прижал кончик своего меча к горлу самнита. Самнит выпустил свой меч и инстинктивно схватился за лезвие, затем отдернул руку, заливаясь кровью из порезанных пальцев.

Самнит был повержен. Торжествующий фракиец осматривал трибуны из-под козырька своего шлема, ожидая решения толпы. Следуя древнему обычаю, те, кто считали, что Самнит должен быть спасен, доставали платки и махали ими, в то время как те, кто хотел видеть его заколят, поднимали кулаки в воздух. То тут, то там я видел несколько трепыхающихся носовых платков, почти погруженных в море сжатых кулаков.

– Я не согласен с решением, – сказал один из мужчин позади нас. – Мне больше понравился самнит. Он хорошо сражался.

– Ба! – сказал его друг, качая кулаком в воздухе. – Они оба слабаки! Поединок был едва ли интересным и мне совсем не хочется увидеть еще один поединок между этими двумя. Я считаю, пусть проигравшего отправляют прямо в Аид! Меньшее будет позора памяти Секста Тория.

– Полагаю, ты прав, – сказал другой, и краем глаза я увидел, как он убрал носовой платок и поднял кулак.

Фракиец повернулся к магистрату, ведавшему Играми, за окончательным решением. Мужчина поднял кулак и коротко кивнул, и фракиец вонзил меч самниту в горло. Огромный фонтан крови хлынул из раны, залив шлем, грудь самнита и песок вокруг. Тот бился и бился в конвульсиях, почти выведя фракийца из равновесия. Но фракиец устоял, перенеся вес тела на щит, лежащий на груди самнита, и надавил на меч, пока тот не пронзил шею самнита насквозь и не воткнулся в утрамбованный песок под ним.

С торжествующим ревом фракиец отступил и взмахнул кулаками. Самнит бил бедрами и ногами, пригвожденный к земле мечом в шею. Фракиец совершил победный круг, обойдя побежденного.

– Отвратительно! – пробормотал Цицерон, прижимая сжатый кулак к губам, и вид у него был болезненный.

– Восхитительно! – сказал один из мужчин позади нас. – Теперь это больше похоже на поминание достойного гражданина! Какой финал!

Затем толпа, как единое целое, в том числе и я, ахнула. Одной из своих бьющихся рук самнит сумел схватить фракийца за лодыжку, а другой рукой каким-то образом схватил свой меч. Он держал его вертикально и стучал рукоятью по песку в предсмертной агонии. Фракиец потерял равновесие и, взмахнув руками в воздухе, начал опрокидываться назад.

В течение долгого, затаившего дыхание, мгновения казалось, что никакая сила на небесах или на земле не могла остановить фракийца от падения назад прямо на вертикально стоящий клинок самнитского меча, и пронзить себя.

Даже Цицерон напряженно рванулся вперед. Женщина рядом с ним потеряла сознание. Мужчины позади нас взволнованно заблеяли.

Фракиец качнулся назад – восстановил равновесие – но снова качнулся. Меч самнита ярко блестел на солнце.