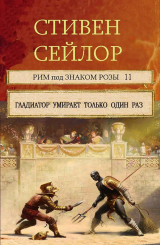

Текст книги "Гладиатор умирает только один раз. (Сборник рассказов) (ЛП)"

Автор книги: Стивен Сейлор

Жанр:

Исторические приключения

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)

– Что ты имеешь в виду под «большой степенью осознания»?

– Царство восприятия за пределами того, чем мы обладаем сейчас.

Марк усмехнулся.

– Почему ты предполагаешь, что такое состояние существует, если ни один смертный еще не достиг его? Это предположение, не имеющее никакой основы ни в опыте, ни в логике; это идея, вырванная из воздуха.

– Я согласен, – сказал Катон. – Антиох исповедует мистицизм, а не философию, или, по крайней мере, не тот вид философии, подходящий для упрямого римлянина. Грекам хорошо проводить время в размышлениях о непредсказуемом, но у нас, римлян, есть мир, которым нужно управлять.

Антиох улыбнулся, чтобы показать, что не обиделся на слова Катона. Он открыл было рот, чтобы ответить, но наш хозяин остановил его и резко перевел взгляд на меня.

– А что думаешь ты, Гордиан? – спросил Лукулл.

Я чувствовал, что все взгляды повернулись ко мне.

– Я думаю, что …

Я посмотрел на Цицерона, который улыбнулся, забавляясь моим колебанием. Я почувствовал, что слегка покраснел, и откашлялся.

– Я думаю, что большинство мужчин похожи на меня, и не задумываются над такими вопросами. Если я вижу чашу и хочу выпить то, что в нее налито, я просто беру ее и пью, и все. Вот, если бы я потянулся за чашей и взял вместо нее ежа, это заставило бы меня задуматься. Но пока чаша остается чашей, и вверх – это верх, а низ – это низ, а солнце встает утром – я не думаю, что большинство людей когда-либо задумывается об эпистемологии.

Антиох снисходительно приподнял бровь. Одно дело – оспаривать его идеи другими идеями, но совсем другое – отвергать важность поднятой им темы. В его глазах я показал себя едва ли лучше варвара.

Мой хозяин был более снисходительным.

– Твоя точка зрения понятна, Гордиан, но я думаю, что ты немного лукавишь, так ведь? – сказал Лукулл.

– Я не понимаю, что вы имеете в виду.

– Что ж, в своей работе – поскольку Цицерон объяснил это мне – я думаю, ты в значительной степени полагаешься на разум или инстинкт, или на некоторые способности, подобные тем, о которых говорит Антиох, чтобы определить истину. Совершено убийство, к тебе приходит родственник и просит найти убийцу. Если человек перестал дышать, не требуется Аристотель, чтобы определить, что он мертв; но как ты дальше будешь делать все остальное – искать, кто сделал это, и как, и когда, и почему? Некоторые доказательства, я полагаю, являются конкретными и неоспоримыми, вроде тех, что ты можешь держать в руке – например, окровавленный кинжал или упавшую серьгу, но имеется обширная серая зона, где индикаторы не столь однозначны. Свидетели преступления иногда рассказывают разные версии событий…

– Они неизбежно так и поступают! – со смехом заявил Цицерон.

– Или подсказка может указать неверное направление, – продолжал Лукулл, – или невиновный человек может намеренно оболгать себя, чтобы защитить другого. Ложь как-то надо отделить от правды, важные факты должны быть поставлены выше мелочей. Реальности необходимо тщательно исследовать на предмет значимых закономерностей и несоответствий, которые могли бы ускользнуть от исследования менее сознательного ... «сыскаря или Искателя», как я полагаю, Цицерон тебя называет. В самом деле, Гордиан, я думаю, что у тебя, должно быть, часто бывает возможность применять принципы эпистемологии более строго, чем у кого-либо другого в этой комнате. Я подозреваю, что это стало твоей второй натурой: ты плаваешь в море практической философии и никогда не думаете об этом, как дельфин никогда не задумается о том, что такое быть мокрым.

– Возможно, – признал я, сомневаясь в его словах, но благодарный за то, что после его слов я уже не выглядел полным кретином.

– Так как ты это делаешь? – спросил Лукулл. – Я имею в виду установление истины? Ты применяешь определенную систему? Или ты полагаешься на интуицию? Можешь ли ты определить, лжет ли человек, просто взглянув ему в глаза? И если да, то не будет ли это признаком того, что некоторые врожденные способности, подобные предложенным Антиохом, действительно должны существовать и, возможно, более развиты у одних людей, таких как ты, чем у других?

Гости теперь пристально смотрели на меня, серьезно заинтересованные в том, что я скажу. Я сделал глубокий вдох.

– На самом деле, Лукулл, я размышлял над такими вопросами на протяжении многих лет. Если мы согласимся с тем, что что-то должно быть либо истинным, либо ложным – либо тем, либо другим, – то даже к самым сложным вопросам можно подойти, поделив их на все меньшие и меньшие вопросы и в каждом случае определяя, какое утверждение истинно, а какое ложно. Меньшие единицы истины объединяются в большие единицы, пока в конечном итоге не выявляется большая правда. Иногда, исследуя обстоятельства преступления, я воображаю, что я строю стену из кирпичей. Каждый кирпич должен быть прочным, иначе вся стена рухнет. Так что это просто вопрос проверки каждого кирпича, прежде чем он будет установлен на место. Этот кирпич правдив – он уходит в стену; ложный, и он отбрасывается. Конечно, иногда можно сделать ошибку и понять ее только после того, как было уложено несколько рядов кирпичей, и тогда приходится возвращаться и ремонтировать всю стену, а это может быть грязным делом.

– Ах, но как вообще возникает такая ошибка? – спросил Антиох тоном, который показывал, что я немного ему понравился.

– Невнимательность, растерянность, потеря концентрации.

– А как распознать ошибку?

Я пожал плечами.

– Рано или поздно ты отойдешь и посмотришь на стену, и увидишь, что что-то не так. Что один из кирпичей не совсем соответствует другим.

– А, но вот еще одно указание на существование той способности, о которой я говорю! – сказал Антиох. – Человек знает что-то, когда это видит, – звучит банально. Но как? Из-за врожденной способности отличать правду от лжи.

– Врожденное чутье, которое, по-видимому, не всегда работает, – сказал Марк.

– То, что эта способность не безупречна, вряд ли свидетельствует против нее, – гнул свое Антиох. – Напротив, это еще один признак ее существования. Никакая другая человеческая способность не является непогрешимой, так почему она должна быть такой? Совершенство существует только в том идеальном мире, который постулировал Платон ...

Здесь разговор перешел на другие философские темы, о чем Лукулл меня не спрашивал, а я, с благодарностью, отказался от разговора. Но мне казалось, что мое краткое включение в дебаты было намеренно спланировано Лукуллом, чтобы он мог понаблюдать за мной и вынести обо мне суждение. С какой целью? Я не знал. Я также не знал, оправдал ли я его ожидания.

Я провел остаток застолья, наблюдая за остальными. Тучный Антиох был самым громким и самоуверенным, и в такой компании это говорило о многом. Катон имел тенденцию вступать в дебаты только в ответ на тезисы других, обычно для того, чтобы упрекнуть их или понасмехаться над ними. Его сестра Сервилия говорила только тогда, когда речь шла о сплетнях или деньгах, и молчала о политике и философии. Поэт Архиас время от времени озвучивал эпиграммы, некоторые из которых были более подходящими для канвы разговора, чем другие. Марк Лициний казался довольным человеком, которому нравилось каждое блюдо и каждый поворот беседы. Цицерон был разговорчивым и резвым, но иногда я видел, как он трогал свой живот и вздрагивал. Как он и опасался, его желудок не мог справиться с таким изобилием еды

Меньше всех, почти совсем ничего не говорил, скульптор Аркесислав. Как и я, он казался довольным просто наслаждаясь едой и вином и наблюдая за остальными. Но у него было слегка пренебрежительное выражение лица; даже когда Архиас выступил с эпиграммой, заставившей всех нас хохотать, он почти не улыбнулся. Был ли он застенчивым и отстраненным, как многие художники, или был высокомерен, какими часто бывают красивые молодые люди большого таланта? Или он о чем-то задумался? Я не мог его понять.

Общее приподнятое настроение угасло только однажды, когда разговор зашел об отце Лукулла и его печальном конце. Цицерон говорил, фактически хвастался, своим первым важным выступлением в качестве адвоката перед Рострой, защищая гражданина, обвиненного в отцеубийстве. Цицерон воспользовался моими услугами для расследования этого дела, и именно так мы впервые встретились. Результат судебного разбирательства сделал Цицерона известным человеком в Риме и направил его на путь к нынешней вершине успеха. Он никогда не уставал рассказывать эту историю, даже тем, кто ее уже знал, и продолжил бы рассказывать ее, если бы Катон не перебил его.

– То же было и с тобой, не так ли, Лукулл? – сказал Катон. – Твое первое появление в суде создало тебе репутацию, даже когда ты проиграл дело.

– Я полагаю, что так, – согласился Лукулл.

, – На самом деле, я хорошо это помню, хотя кажется, что это было целую жизнь назад, – сказал Катон. – Твоего отца послали подавить большое восстание рабов на Сицилии. Дела у него сначала пошли хорошо, потом хуже, и его отозвали. Как только он вернулся в Рим, один из его врагов обвинил его в официальном проступке и довел дело до суда. Его признали виновным и отправили в ссылку, беднягу. Но сыновья его не забыли! Как только достаточно повзрослев, чтобы спорить с Рострой, наш Лукулл откопал немного компромата на обвинителя отца и привлек того к суду. Все в Риме встали на чью-то сторону, на Форуме происходили беспорядки и даже кровопролитие. Когда все закончилось, Лукулл проиграл дело, и его противник ушел, но настоящим победителем был наш Лукулл, чье имя было у всех на устах.

– С таким человеком лучше не связываться, – добавил Марк, восхищенно глядя на брата.

Я лишь смутно знал эту историю об отце Лукулла и его молодости, и хотел бы услышать побольше, но наш хозяин явно был не в настроении обсуждать ее. Он опустил глаза и снисходительно поднял руку. Внезапная тишина заполнила комнату и неловко растянулась до тех пор, пока Архиас, прочистив горло, не произнес одну из своих эпиграмм:

Правы фракийцы, оплакивающие

Младенца в день его рождения.

И верно то, что они радуются, когда

Смерть уносит с земли престарелых смертных.

Почему бы и нет? Чаша жизни полна печали;

А смерть – лекарство от безумия.

Он поднял чашу с вином. Остальные, включая Лукулла, поступили так же, и вино, которое мы разделили, развеяло холод, охвативший комнату.

Ужин длился не менее трех часов, но начался так рано, что солнце все еще высоко висело над горизонтом, когда Лукулл объявил, что пришло время для последнего блюда.

– Надеюсь, что-нибудь сладкое, – сказал Антиох.

– Действительно, сладкое, – сказал Лукулл. – Фактически, последние блюдо – это основная причина пригласить сегодня всех вас сюда, чтобы вы могли разделить мой успех, – он встал с ложа и жестом показал, что мы должны поступить так же. – Вставайте все! Вставайте, вставайте и следуйте за мной! Первые вишни созрели, и сегодня мы их съедим!

От остальных, когда они зашевелились, я услышал шепот приятного удивления. Я подошел к Цицерону и спросил у него на ухо.

– Что это за «вишни», о которых говорит Лукулл?

– Восхитительные плоды, которые он привез из Понтийского Царства на Эвксинском море. Они растут на небольших деревьях и бывают разных сортов, все с блестящей кожурой разных оттенков красного. Все сладкие, и все великолепно вкусные! Я был здесь в прошлом году в это же время и мне тогда выпала честь отведать вишню Лукулла. Какое удовольствие, что он пригласил меня еще раз попробовать урожай этого года! – Цицерон улыбнулся. – Его брат Марк говорит, что, если бы войны Лукулла против Митридата не принесли ничего другого, они все равно стоили бы усилий по возвращению вишни в Рим!

Лукулл направился на террасу, а затем по каменной дорожке, петляющей через небольшой фруктовый сад с низкими лиственными деревьями. На ветвях были тяжелые плоды, которых я никогда раньше не видел. Вишни, как их называли, свисали большими гроздьями. Тип варьировался от дерева к дереву; некоторые были кроваво-красными, некоторые были розовыми, а другие почти черными. Лукулл продемонстрировал легкость, с которой их можно было сорвать, протянув руку и оторвав сразу целую горсть.

– Будьте осторожны: сок может испачкать вашу одежду. И будьте осторожны с косточками, – чтобы продемонстрировать это, он сунул вишню в рот, а затем выплюнул косточку на ладонь. Его лицо приобрело возвышенное выражение. Он сглотнул и улыбнулся. – Все эти разговоры о философии и политике – насколько все это кажется неуместным, когда можно познать простую, неподдельную радость поедания вишни. А потом еще и еще!

С большим смехом все остальные присоединились к нему, срывая вишни с веток и засовывая их себе в рот. Некоторые из самых искушенных людей в Риме были доведены до детской эйфории безудержной радостью поедания вишни.

– Сенсационно! – сказал Архиас, по подбородку которого стекал вишневый сок. – Я должен написать стихотворение, чтобы прославить этот урожай вишни.

Цицерон вздохнул.

– Это даже более чудесно, чем я тогда запомнил.

Даже суровый Аркесислав улыбался, разделяя радость от поедания вишен.

Я почувствовал руку на своем плече и повернулся, чтобы убедиться, что она принадлежит хозяину.

– Пойдем со мной, Гордиан, – сказал он тихим голосом. – Я хочу, чтобы ты кое на что ызглянул.

Отойдя от остальных, Лукулл повел меня к дереву в самом дальнем углу вишневого сада. Его ветви были более узловатыми, а листья более блестящими, чем у других деревьев, а его вишни были самыми большими и пышными, что я видел раньше, почти пурпурного оттенка.

– Из всех вишневых деревьев, которые я привез из Понта, это сорт является самым необычным. Греко-язычные жители Понта сохранили древнее название, которое варвары – аборигены дали этой вишне. Я считаю, что это слово невозможно произнести, но они говорят мне, что это переводится как «самая драгоценная из всех», что и есть эти вишни. Их вкус сладкий и очень сложный – сначала тонкий, затем почти подавляющий. И их кожура очень, очень нежная. Большинство других вишен можно перевозить, ну, ты можешь упаковать их в корзину и перевезти через всю Италию, чтобы поделиться с другом, например. Но эти настолько нежные, что едва ли выдерживают падение с дерева. Чтобы оценить их по достоинству, их надо поедать буквально с дерева – и даже в этом случае они могут лопнуть, как бы осторожно ты бы их не срывал.

Лукулл потянулся к одной из темных пухлых вишен. Казалось, он совсем до нее не дотронулся; скорее, тяжелый фрукт, как будто, упал ему на ладонь по собственной воле.

– В этом и есть что-то мимолетное, – пробормотал он, – ощущение слишком уникальное, чтобы его можно было описать, которое можно только пережить: вишня, которую можно есть только под деревом, такая хрупкая. В этом качестве она имеет еще одно практическое преимущество: ее нельзя отравить.

Я приподнял бровь.

– А что, в этом проблема?

Лукулл безрадостно улыбнулся.

– У такого человека, как я, никогда не бывает недостатка во врагах.

– Тем не менее, я не видел дегустаторов на застолье.

– Это потому, что ты не должен был видеть дегустаторов.

Он протянул руку и подал мне вишню.

– Это тебе, Гордиан, самая первая в этом сезоне и самая драгоценная из всех.

– Вы оказываете мне большую честь, Лукулл. «За что ты, несомненно, попросишь что-нибудь взамен», – подумал я. Тем не менее, я взял вишню и сунул ее между губ.

Кожица была гладкой, теплой и такой тонкой, что казалось, что она растворяется при малейшем прикосновении к моим зубам. Мякоть вишни чувственно прижалось к моему языку. Сладкий сок заполнил мой рот. Сначала я был разочарован, потому что вкус казался менее ярким, чем у вишни, которую я только что попробовал. Затем, когда я нащупал косточку языком и приложил ее к губам, полный аромат вишни наполнил мои чувства богатой и сильной интенсивностью, вызывающей опьянение Лукулл заметил мою реакцию и улыбнулся.

Я сглотнул. Постепенно приоритет, на который претендовало мое чувство вкуса, отступил, и мои другие чувства вернулись на первый план. Я заметил, что свет изменился, когда закатное солнце пролило лучи темного золота через лиственный сад. Я слышал далекий смех остальных, которые еще не пошли за нами.

– Почему вы пригласили меня сегодня, Лукулл? – тихо спросил я. – Что вам нужно от меня?

Он вздохнул. Он сорвал еще одну вишню, но не стал ее есть; вместо этого он держал ее на ладони и смотрел на нее.

– Как быстротечны и неуловимы радости жизни; как долговечны боль и горечь, разочарования и потери. Когда я стал командующим, я был полон решимости быть лучшим полководцем из возможных и не повторять неудач моего отца; но я был намерен также никогда не прибегать к разрушению, когда уничтожение не было необходимо. Многие поколения людей тяжело трудились, построив несколько больших хранилищ красоты и знаний в этом мире, но огнем и мечом их достижения могут быть уничтожены в течение нескольких минут, и превращены в пепел. Сила римских легионов – это большая ответственность, я поклялся, что Сулла будет моим образцом, как он был моим наставником в других вопросах. Когда у него была возможность разграбить Афины и сравнять их с землей, Сулла спас их и сделал тем самым будущим поколениям великий подарок. Чего я меньше всего хотел, так это когда-либо получить репутацию, подобную репутации Муммия времен наших дедов… Муммия, который безжалостно разрушил город Коринф и никогда не проходил мимо любого греческого храма, не разграбив его. И все же …

Лукулл задумался, глядя на вишенку на ладони, словно бы в ней была какая-то тайна.

– Это дерево было выращено в саду недалеко от города Амис в Понте. Ты когда-нибудь слышал об Амисе?

Я покачал головой.

– Я отдал приказ потушить пожары и аккуратно занять город. Но вышло иначе.

– Легионеры были раздражены долгой осадой; они были полны сдерживаемой ярости, разочарованы тем, что город взят без боя, и жаждали грабежа. Мои командиры не смогли их удержать. Они хлынули в беззащитный город, насиловали мальчиков и женщин, убивали стариков, чтобы утолить свою жажду крови, опрокидывали статуи, ломали мебель, крушили все, что можно было разрушить, ради чистой радости разрушения. Они не обращали внимания на огонь; они даже помогли его увеличить, потому что наступила ночь и им был нужен свет, чтобы продолжать свое неистовство, поэтому они зажгли факелы и бросали их где попало, или даже намеренно поджигали дома и даже людей. Разрушение Амиса было долгой кровавой ночью огня и хаоса. Я стоял и смотрел, будучи не в силах остановить их.

Он еще секунду смотрел на вишню, затем уронил ее. Она ударилась о брусчатку и взорвалась брызгами кроваво-красной мякоти.

– Видишь, Гордиан? Я хотел быть Суллой; вместо этого я был Муммием.

– Даже имея самые лучшие намерения, каждый из нас беспомощен перед Судьбой, – сказал я.

Он кивнул.

– Но что-то хорошее вышло и из осады Амиса. Я привез в Рим это дерево, на котором растет вишня, которую они называют самой драгоценной из всех.

Я услышал взрыв смеха от остальных гостей. Объедая по пути дерево за деревом, они приближались.

– Остальные гости скоро присоединятся к нам, – сказал я. – Если бы вы хотели сказать мне что-то еще, то говорите…

Он кивнул, возвращаясь к разговору.

– Да-да, я хочу обсудить кое-что. Посмотри вон туда, Гордиан. Ты видишь садовника, что работает через дорогу, ухаживая за розовым кустом?

Я пригляделся сквозь листья и ветки. Мужчина стоял, наклонившись, подрезая стебель розового куста. Последние лучи дневного света блестели на остром лезвии его ножниц.

– Да, я его вижу, – сказал я, хотя из-за широкополой шляпы, которую он носил, я почти не видел лица этого человека, кроме его седой бороды.

– Ты помнишь, Гордиан, раньше, когда Архиас читал стихотворение, которое он сочиняет для моего триумфа, – то место о мятежном генерале Варие?

– Конечно: «Никому не поднимать меч на одноглазого»

– Точно. Когда Архиас произнес эти строки, на моем лице промелькнула тень; ты это заметил?

– Возможно.

– Не скромничай, Гордиан! Я почувствовал на себе твой взгляд. Ты замечаешь то, чего не видят другие.

– Да, Лукулл, я видел вашу реакцию, и она меня удивила.

– Поэма точна, до определенной степени. Я хотел, чтобы Марк Варий был схвачен живым, и его схватили. Мои люди привели его ко мне в цепях.

– Вы проявили к нему милосердие.

Он безрадостно улыбнулся.

– Не совсем. Я сохранил ему жизнь, чтобы в конце концов его можно было провести по улицам Рима во время моего триумфа. Ты знаешь, что происходит с захваченным врагом в такой процессии: люди плюют на него, проклинают его, швыряют в него отбросами. А потом, как предатель, Марк Варий был бы сброшен с Тарпейской скалы и встретил бы свою смерть.

– Вы говорите так, будто ничего этого уже не произойдет…

– Нет, потому что Варий сбежал. Во время моего возвращения домой, прямо в поле зрения Сицилии, он каким-то образом выскользнул из кандалов, вылез на палубу и прыгнул за борт. Мы развернулись и поплыли за ним, но солнце светило нам в глаза, и мы потеряли его из виду. Течение было сильным. До берега было далеко, и, возможно, , что и сильному пловцу добраться до него было бы невозможно, но Варий ослаб из-за заточения, а один из моих солдат был уверен, что ранил его; казалось почти наверняка, что Варий сгинул в море и утонул.

– Вы получили информацию что это не так?

– Ни малейших слухов. Я знаю, о чем ты думаешь: Варий был человеком известным, за его голову назначена награда и у него имеется особая примета – нет одного глаза. Если он выжил, он либо сбежал за пределы Рима, либо похоронил себя так глубоко, что можно считать его мертвым.

– Кажется, ни живой, ни мертвый Варий вам сейчас ни к чему. Ваш триумф пройдет великолепно и без этого украшения.

Лукулл приподнял бровь.

– Цицерон предупреждал меня о твоей склонности к сарказму. Но ты затронул самую суть дела. Я сохранил жизнь Вария с конкретной целью вернуть его в Рим живым. Он ускользнул от меня и сорвал мои планы. В конце концов, я ведь мог просто сказать солдатам, чтобы они принесли мне его голову на копье. И все же… – он снова повернулся к рабу, который подрезал кусты роз. – Эй, ты, там! Садовник!

Мужчина бросил работу и поднял глаза. Увидев, кто его окликнул, он быстро опустил голову, так что его глаза были закрыты полями шляпы. Я никак не смог разглядеть его лицо.

– Да, хозяин? – отозвался он.

– Иди сюда.

Садовник двинулся к нам, склонив голову.

– Достаточно, стой, – сказал Лукулл. До мужчины оставалось еще несколько шагов. – Как долго ты здесь работаешь в моем саду?

– С начала весны, хозяин. Меня купил в Афинах один из ваших агентов и привез сюда, чтобы ухаживать за розами. Это то, что я делал всю жизнь, хозяин, ухаживал за розами. – раб сносно говорил на латыни с греческим акцентом. Он продолжал отводить взгляд, словно испытывая трепет перед своим хозяином.

– Как тебя зовут? – задал вопрос Лукулл. – Да, да, я знаю, что спрашивал тебя раньше, но скажи мне еще раз.

– Мото, хозяин, – мужчина нервно вертел садовые ножницы в руке.

– Покажи свое лицо.

Мото приподнял подбородок. Он моргнул и прищурился, когда последний луч солнца упал на его единственный глаз; другой глаз отсутствовал. Травма давно зажила. Место, где должен был быть глаз, покрывала покрытая рубцами кожа.

– Как ты потерял свой глаз, Мото? – спросил Лукулл на удивление ровным голосом.

Мужчина вздохнул. Он уже рассказывал эту историю раньше.

– Это случилось очень давно, хозяин. Укололся шипом розы. Сначала казалось, что это небольшая ранка, но потом она загноилась. Несколько дней у меня была лихорадка, я чуть не умер. В конце концов, мне стало лучше – но я остался без глаза.

Лукулл кивнул.

– Возвращайся к работе… Мото.

С облегчением оттого, что его отпустили, раб поплелся обратно к розовому кусту.

Лукулл схватил меня за локоть сильнее, чем это было необходимо, и затащил в глубокую тень под вишневым деревом.

– Ты видел, Гордиан?

– Видел, что?

– У него только один глаз!

– Да, я заметил. Что из этого?

Лукулл понизил голос до шепота.

– Его лицо – оно какое-то не такое. Оно в чем-то другое – более худое, более морщинистое ... но человек может изменить свое лицо, если ему это будет нужно. И его голос другой, я должен это признать, но любой может сделать вид, что говорит с акцентом…

– Что вы хотите сказать, Лукулл?

– Этот раб, этот садовник, который называет себя Мото – я почти уверен, что этот человек на самом деле… Марк Варий.

– Что? Конечно, нет! Разве вы не можете сказать это наверняка, просто посмотрев на него?

– Глаза ненадежны; глаза обманывают человека. Есть еще одна способность, которую декларирует Антиох, – чувство знания…

– Едва ли можно поверить, что Варий вырвался из ваших лап только для того, чтобы появиться в вашем саду и ухаживать за цветами, Лукулл, – я чуть не рассмеялся, но выражение его лица остановило меня. Он был очень серьезен. – Несомненно, в Риме должны быть люди, которые знали его прежде, чем он стал предателем и присоединился к Серторию, люди, которые могли бы опознать его без всяких сомнений. Соберите несколько таких людей и попроси их взглянуть на этого Мото.

– Я уже сделал это, Гордиан.

– И каков результат?

– Все они отрицают, что этотчеловек – Марк Варий.

– Ну, тогда…

– Они врут!

Я покачал головой.

– Я не понимаю. Почему вы думаете, что он – Варий?

– Я так не думаю. Я наверняка знаю это. Знание пришло ко мне сразу же, как только я увидел этого человека. Должно быть, это так, как говорит Антиох: у нас есть способность отличать правду от лжи, которая не ограничивается пятью чувствами или тем, что мы называем разумом. Этот человек – Марк Варий. Я просто чувствую это!

Я посмотрел на садовника через дорогу. Он наклонился, все еще подрезая куст роз, несмотря на тусклый свет. Я почувствовал укол страха, представив конец, к которому может привести безумная идея Лукулла, если он решится последовать ей.

– Лукулл, поэтому вы пригласили меня сюда сегодня – чтобы спросить меня об этом человеке и о любом… сомнении… относительно его личности?

– Я понимаю, что обстоятельства странные, Гордиан, очень странные. Но я еще не сказал тебе самой странной вещи, которую даже я не могу объяснить.

Мое чувство страха усилилось. Я слышал, как стучало мое сердце, смех других гостей, которые теперь быстро двигались, чтобы присоединиться к нам; Я видел их как и тени, приближающиеся к нам в сумерках.

– Что случилось, Лукулл? – прошептал я.

– Этот человек, который называет себя Мото, ты помнишь, какой у него глаз отсутствует? Подумай внимательно!

– Мне не нужно думать, – сказал я. – Я только что видел его. У него отсутствует правый глаз.

– Ты уверен в этом, Гордиан?

Я сузил глаза. Я вспомнил лицо этого человека.

– Абсолютно уверен. У него нет правого глаза.

Выражение лица Лукулла выглядело ужасно.

– И все же, раньше, у Вария не было левого глаза. Теперь он здесь, притворяется этим рабом Мото, и, как ты сам видишь, у него не хватает правого глаза. Как такое может быть, Гордиан?

– Как бы мне хотелось оказаться там, Гордиан! Расскажи мне еще раз об этих вишенках. – мой хороший друг Луций Клавдий слабо улыбнулся и жестом показал рабу позади него, чтобы тот возобновил взмахи длинным шестом, увенчанным веером из павлиньих перьев, чтобы расшевелить вялый воздух. Мы откинулись на кушетках в тени фигового дерева в саду Луция Клавдия в его доме на Палатинском холме. Погода была намного теплее, чем накануне.

Мой дорогой друг, всегда дородный, стал тяжелее, чем я когда-либо е видел егораньш; его лицо, всегда румяное, стало угрожающе ярким. Его оранжевые кудри вяло свисали на лоб, а дыхание, даже в состоянии покоя, было слегка затрудненным. Прошло около четырнадцати лет с тех пор, как я впервые встретил его; время начало сказываться на нем. Меня поразило, что обильный обед, подобный тому, который накануне накрыл Лукулл, уже не так произвел впечатление на Луция Клавдия

– Ты не пробовал вишни Лукулла? – удивился я.

– Ни разу! Я слышал о них, конечно, и о том, насколько прекрасны его дом и сад; но меня туда еще не приглашали. Представь себе! Гордиан сыскарь превзошел меня в социальном статусе! На самом деле я весьма завистлив. Но с другой стороны, я никогда не чувствовал себя по-домашнему в разрозненном интеллектуальном кругу братьев Лукуллов; вся эта художественно-философская болтовня скорее отталкивала меня от блюд ивина. И все равно последние дни я редко покидаю дом. Носильщики жалуются, что я стал слишком тяжелым для них, чтобы носить меня вверх и вниз по Семи Холмам.

– Они так сказали!

– Возможно, не вслух, но я слышу их стоны и ворчание. А теперь, когда наступила теплая погода, уже слишком жарко, чтобы выходить на улицу. Я расположусь в тени этой смоковницы и останусь здесь до осени.

– А как насчет твоего этрусского поместья? Ты же любишь бывать там летом.

Он вздохнул.

– Я собираюсь отдать его тебе, Гордиан. Хочешь заняться фермерством?

– Не будь смешным! Что я знаю о сельском хозяйстве?

– Тем не менее, ты постоянно жалуешься на трудности городской жизни. Возможно, я оставлю ферму тебе в завещании.

– Я тронут, Луций, но ты, вероятно, переживешь меня лет на десять. – хотя я сказал это легко, но почувствовал укол беспокойства, что если Луций заговорил о завещании, он чувствовал себя довольно плохо? – Кроме того, ты поменял тему. Я надеялся, что ты расскажешь мне немного больше о Лукулле.

Луций Клавдий всегда был источником сплетен, особенно когда речь заходила о движущих силах и потрясениях правящего класса.

Его глаза лукаво блеснули.

– О, дай подумать. Ну, во-первых, мне показалось, будто Катон что-то замалчивает в вопросе об отце Лукулла и его скандальном конце.

– Да, меня это тоже заинтересовало, – дважды на банкете я заметил тень на лице Лукулла: сначала, когда Архиас читал свои строки о пленении одноглазого Вария, а затем еще раз, когда Катон рассказывал об отце Лукулла. – Кажется довольно странным, что старший Лукулл был отправлен в ссылку просто потому, что его кампания против восстания рабов на Сицилии застопорилась.

– О, его проступок был гораздо серьезнее, чем просто проигрыш в битве или двух! Когда Сенат отозвал старшего Лукулла от командования, его последующее поведение было непростительным – и совершенно необъяснимым, по крайней мере, для тех, кто знал его, потому что старший Лукулл всегда был образцом честности и уравновешенности. Видишь ли, когда его отозвали то, вместо того, чтобы благородно оставить преемнику свои припасы, карты и информацию о противнике – старший Лукулл вместо этого все уничтожил. Испортил оружие, сбросил запасы еды в море, даже сжег карты и записи о передвижении войск. Это было очень странно, потому что он никогда не был злобным; он скорее был больше похож на своих сыновей, и ты видел, насколько они оба приятны и спокойны. Это одна из причин, по которой его наказание было столь спорным; многие из его друзей и союзников здесь, в Риме, просто отказывались верить, что старший Лукулл поступил настолько опрометчиво. Но доказательства были неопровержимы, и суд единогласно осудил его за злоупотребления и отправил в ссылку.