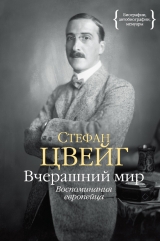

Текст книги "Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Автор книги: Стефан Цвейг

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)

Сталинский репрессивный „паровой каток“, выравнивавший всех людей под единый шаблон, лишал многих из них какой бы то ни было ориентации. Людям полагалось не мыслить, а лишь исполнять. Система не терпела никакой „мягкотелости“, ничего „деморализующего“. Человеку надлежало быть бодрым, свежим и настроенным по-боевому, именно как строителю социализма, – то есть быть маленьким винтиком огромного сталинского государственного механизма. Категория трагического считалась именно предосудительной, подозрительной и достойной презрения, как категория потустороннего, сфера неопределенного. Русского человека с его многовековой тоской по идеалу, по совершенству, по Абсолюту превратили в прагматичного исполнителя, которому не следовало задумываться над такими никчемными понятиями, как грех, совесть, мораль и ответственность чиновника, общества по отношению к государству и, в конце концов, к себе самому. Религиозный импульс, метафизическая тоска (страстное желание человеческого сердца), как и всякое сочувствие, всякое милосердие, всякое благоговение перед тайной смерти, высмеивались и подвергались издевке. И тайна любви была в определенном смысле обобществлена.

И было совсем не случайно, что книги Стефана Цвейга – именно его произведения – воскрешали в памяти столь знакомые по русской классической литературе (а в советское время почти забытые) представления о гуманности, милосердии и сострадании. В его книгах есть настойчивая солидарность с униженными и оскорбленными, то есть с жертвами. А в сталинском государстве жертвой мог стать каждый без всякой вины. Книги Стефана Цвейга показывали советскому читателю, как человек мог преодолеть безнадежность обыденной жизни, найдя в себе силы жить не по нормам и законам, которые навязывали ему обстоятельства, а им вопреки.

Русские переводы книг Стефана Цвейга выдержали испытание временем. Семь десятилетий подряд советские люди охотно читали их снова и снова. С наступлением перестройки открылась возможность для публикации произведений Стефана Цвейга, еще не вышедших на русском языке, – прежде всего „Марии Антуанетты“ и „Вчерашнего мира“.

Послушные „бойцы“ литературного фронта начали молниеносно открывать советскому читателю страшные тайны. Так, академик Затонский добавил вдруг в своем вступлении ко второму изданию моего перевода „Вчерашнего мира“ (1991 год) по сравнению с первым, 1987 года, целый абзац (двадцать полновесных строк!), в котором он с прямо-таки невероятной отвагой сообщает посткоммунистическому читателю, что в книге „Вчерашний мир“ – эпитет там воистину начертан черным по белому – содержатся „еврейские“ (sic!) судьбы, и он даже упоминает – просто невозможно поверить! – такие безобразные имена, как Герцль и Дрейфус, не говоря уже о слове „сионизм“. К сожалению, столь отчаянно смелый академик заканчивает свою статью выдумкой, чтобы не сказать чистым враньем: якобы Цвейгу недостало душевных сил и по этой причине он покончил жизнь самоубийством. И хотя академик-сорвиголова говорит о еврейских судьбах в книге, но самую страшную тайну он не осмеливается открыть, а именно тот факт, что Стефан Цвейг сам был евреем.

Однако голова закружилась от доселе в этой стране еще невиданной свободы не только у некоторых авторов предисловий. Некоторые издатели оказались еще более смелыми. Так, в 1993 году и в 1996 году в восьмом томе десятитомного собрания сочинений Стефана Цвейга московского издательства „Терра“ появился и мой перевод „Вчерашнего мира“. Но радость моя была омрачена: перепечатка происходила по первому, еще доперестроечному (1987 год) изданию, на титуле которого написано: „Книга печатается с сокращениями“!

Австрийский писатель Стефан Цвейг принадлежит сегодня к наиболее читаемым иностранным авторам в России, и до сего дня имя Стефан Цвейг сохранило для читателя свое чарующее звучание. В то время как я пишу эти строки, я вспоминаю о встрече с читателями в феврале 1992 года (пятидесятилетие смерти Стефана Цвейга), на которой я читал отрывки из своего перевода „Вчерашнего мира“. Словно околдованные, сидели слушатели, когда я читал тот эпизод, который столь блестяще подтверждает знание Стефаном Цвейгом русской души:

„Ибо я не видел в России ничего более прекрасного, более волнующего, чем могила Толстого. Эта величайшая святыня расположена в лесу, в отдалении. Узкая тропинка ведет к холму – это всего-навсего прямоугольник насыпанной земли, не защищенный, не охраняемый никем, кроме нескольких больших тенистых деревьев. Высокие эти деревья Лев Толстой посадил сам – так сказала мне его внучка, когда мы стояли у его могилы. В детстве они с братом Николаем услышали от какой-то крестьянки поверье, будто место, где посадишь дерево, становится счастливым. И они посадили несколько саженцев – скорее для забавы. Лишь много лет спустя, уже стариком, он вспомнил это удивительное предсказание и завещал похоронить себя под теми деревьями, которые сам посадил. Воля его была исполнена в точности, и могила эта – самая волнующая в мире благодаря хватающей за душу скромности. Прямоугольный холмик в лесу, тонущий в листве, – nulla crux, nulla corona – ни креста, ни плиты, ни надписи. Великий человек, больше всех на свете страдавший от своего имени и славы, похоронен безымянным, так же как случайный бродяга, как неизвестный солдат. Никому не возбраняется приблизиться к его последнему пристанищу, легкая деревянная оградка не заперта. Никто не сторожит вечный покой того, кто не знал покоя, – он под охраной одного лишь людского благоговения. Обычно взоры привлечены к пышному убранству могилы, а здесь эта простота властно налагает запрет на всякое суетное любопытство. Над безымянной могилой шумит ветер, точно молитву читает, а вокруг – безмолвие, и можно пройти мимо, увидев лишь то, что здесь кто-то похоронен – русский человек в русской земле. Ни саркофаг Наполеона под мраморными сводами Дома инвалидов, ни гроб Гёте в герцогском склепе, ни памятники Вестминстерского аббатства не производят такого потрясающего впечатления, как эта затерянная в лесу, удивительно молчаливая, трогательно безымянная могила: только ветер шелестит над ней – ни слов, ни славы“.

Творчеству Стефана Цвейга и сегодня, в новой России, суждена долгая жизнь: истинный талант всегда современен – во все времена. И таким образом, произведения Стефана Цвейга и в посткоммунистической России всегда актуальны, они востребованы, и их снова и снова издают и читают».

Это был мой доклад на конгрессе, прочитанный в 1995 году в Зальцбурге. А теперь возвращусь к истории появления на русском языке «Вчерашнего мира».

«Для переводчика в той же степени, как и для автора, мучительно и больно, когда из его произведения изымают какие-то фрагменты, и, как правило, самые меткие. В случае со „Вчерашним миром“ – после того, как книга наконец-то впервые появилась на русском языке, – это прежде всего касалось посещения Стефаном Цвейгом Советского Союза в 1928 году, его высказываний о Зигмунде Фрейде, Теодоре Герцле и о Муссолини; но в первую очередь – любых упоминаний евреев и еврейства. Да к тому же и сам переводчик вырос в Советском Союзе – а стало быть, и я – со своего рода внутренним цензором в голове и, работая над переводом, был постоянно настороже и держал ухо востро, выверяя и перепроверяя каждое слово на предмет возможных еретических толкований. Впрочем, это касалось не только советской, но и многовековой российской традиции.

И тем не менее в России снова и снова появлялись великолепные переводы иностранной литературы. Замечательными переводчиками были и Жуковский, и Пушкин, и многие выдающиеся русские классики, говорившие об универсальном, всечеловеческом характере русской литературы, подчеркивая в этом характере именно способность угадывать в чужедальнем общее и близкое по духу. И в самом деле, разве можно себе представить, чтобы английский, американский, французский или немецкий писатель за границей был известнее, чем у себя дома? Для шотландца Бёрнса, для англичан Байрона и Диккенса, для американца Джека Лондона все было именно так. Все они в России были гораздо популярнее, чем у себя дома. Это относится и к австрийцу Стефану Цвейгу. С двадцатых годов прошлого столетия он обрел в России необычайную популярность, и до сих пор его имя широко известно русскому читателю.

Выдержит ли испытание временем и русский перевод его последней книги? Я глубоко в этом убежден. Пророческое слово Стефана Цвейга обрело сегодня для России и народов бывшего Советского Союза особое значение и актуальность. „Нет ничего более мистического, чем когда то, что ты считал давно отжившим и погребенным, вдруг наяву предстает перед тобой – и в том же самом обличье“ – так писал Стефан Цвейг. Какие роковые совпадения! Распад империи, экономический хаос, галопирующая инфляция и патологическая подозрительность всех по отношению ко всем, карликовый патриотизм, чувство страха и грозящей опасности, ксенофобия (ненависть к инородцам или в лучшем случае страх перед всем чужим), террористические акции националистических и фашистских группировок и весьма слабые, бессильные протесты демократических и пацифистских сил. Через пятьдесят лет после всех запретов, всех чиновничьих уверток и цензурных махинаций русский читатель слышит наконец голос замечательного гуманиста Стефана Цвейга.

Цвейг рассказывает, вспоминает, размышляет. Иногда прошлое видится ему в ничем не омраченной дымке. Но с каждой главой небо над предвоенной Европой становится все более мрачным, все более громким – полет валькирий, все острее переломные моменты в жизни писателя. Но ни на один миг не ослабевает его преклонение перед искусством, его любовь к людям, к жизни, к творчеству, к культуре; не остывает его ненависть к насилию, жестокости, угнетению. Обращаясь к читателю немецкому, он – ровесник Александра Блока – говорит и с читателем русским, и нет сомнения в том, что его последней книге, изданной теперь и на русском языке, суждена такая же долгая жизнь, как и его предшествующим книгам».

Так я писал тогда, и по сей день в этом для меня ничего не изменилось, как незабываемым остается мое первое посещение Зальцбурга в 1993 году. Обуреваемый противоречивыми чувствами, я по крутому подъему, который сегодня называется «стезя Стефана Цвейга», добрался до горы Капуцинерберг, почти до Пашингершлёссель – до дома, в котором с 1919 по 1935 год жил Стефан Цвейг и в котором этот чародей слова написал немало своих замечательных произведений. «Почти» – потому что запрещающая табличка сегодняшних владельцев не позволила мне посмотреть на дом c близкого расстояния.

И я восстановил в памяти сцену из «Вчерашнего мира», в которой Цвейг описывает, как в 1934 году, когда в венском районе Флоридсдорф социал-демократы выступили против австрофашизма, к нему явились четверо полицейских, чтобы обыскать дом и найти якобы укрываемое оружие, а на самом деле – чтобы принудить писателя покинуть Зальцбург и Австрию, что, по сути дела, менее чем через год и произошло. Незадолго до аншлюса Австрии и Германии дом по рыночной цене перешел во владение зальцбургского торговца текстилем, противящегося и поныне установлению хотя бы мемориальной доски.

С разочарованием я отмечаю, что Зальцбург хотя и решился в 1992 году на большую выставку, посвященную Стефану Цвейгу, тем не менее продолжает испытывать сложности с памятью о своем великом гражданине. В разнообразных путеводителях по городу, в которых многие страницы посвящены Моцарту, Караяну и Зальцбургским фестивалям, тщетно искать хотя бы один приемлемый абзац о Стефане Цвейге. Что от него осталось в Зальцбурге, так это ни к чему не обязывающие доклады по тому или иному юбилейному поводу. И это в том прекрасном городе, который он некогда так любил, в котором жил и работал и о котором однажды написал: «Зальцбург из всех австрийских небольших городов казался мне наиболее подходящим не только благодаря своей живописности, но и географическому положению, потому что он, находясь на краю Австрии, в двух с половиной часах по железной дороге от Мюнхена, в пяти часах от Вены, в десяти – от Цюриха или Венеции и в двадцати – от Парижа, был отправным пунктом в Европу». Снова и снова он возвращался в этот город, пока его не выставили за дверь и не сделали эмигрантом.

С горечью пишу я эти строки, думая о собственной судьбе, о своей скромной надежде однажды вернуться в Россию, разумеется прекрасно понимая, что никакие сравнения здесь невозможны. Разве только действие налаженного механизма, безжалостного и свирепого, жертвами которого становились как великие, так и менее выдающиеся и совсем простые люди.

Тогда – летом на даче во Всеволожске, недалеко от Ладоги, – я сидел не только над цвейговской главой о Париже. В своего рода упоении я одолел еще три следующих главы. Для этого понадобилось мне три месяца (с июня по август) – ровно столько, сколько Стефан Цвейг в своем затворничестве в бразильском Петрополисе потратил на всю книгу. Но за три месяца он сделал первые наброски, затем книгу написал, отредактировал ее, в то время как я за тот же период попытался лишь воссоздать фрагменты его книги на русском языке, и это было достаточно трудно.

Однако главные трудности, далекие от всяких переводческих проблем, мне еще только предстояли. Я прекрасно понимал, что ни о какой публикации «Вчерашнего мира» отдельной книгой пока и речи не могло быть, и вспомнил о старой русской традиции (со времен Пушкина) публиковать отрывки книги в журналах. В «Неве» я мог рассчитывать на поддержку Саши Лурье и Владимира Николаевича Кривцова. Но первая публикация состоялась в «Литературной газете», которая в ту пору была очень популярна. Владимир Николаевич Кривцов, будучи в Москве, рассказал сотрудникам «Литгазеты», что «Нева» намеревается издать всю книгу, и в качестве своего рода оповещения предложил им опубликовать в их газете небольшой отрывок из книги. И вот в одном из январских номеров газеты за 1972 год в рубрике «Города, годы, люди» «Литературная газета» опубликовала отрывок из главы о Париже с небольшим моим предисловием.

В первый раз я увидел в печати крохотный отрывок своей переводческой работы. Теперь, думал я, это вопрос техники, когда «Нева» начнет публиковать всю книгу. Конечно, в за и против внутри редакции едва ли что-нибудь изменилось, и та же неуверенность оставалась и у главного редактора. И все же, все же ответственный секретарь с его неотъемлемым красным карандашом в руке внимательно просмотрел предоставленные ему четыре главы и отправился с ними в обком. Он вернулся оттуда с разрешением напечатать две главы. Не хватало лишь визы главного редактора, но тот именно в это время находился в командировке в Японии, и его, на мое счастье, замещал Владимир Николаевич Кривцов. Так в январском номере 1972 года появились две главы «Вчерашнего мира».

Читательский отклик на эту публикацию оказался для меня поразительным, если не сказать сенсационным. В редакцию шел вал писем из всех уголков Советского Союза. Разумеется, я знал, что Цвейга читают охотно и много; но такой популярности я просто представить себе не мог, как не мог предположить, что всего две главы из книги вызовут такой жгучий интерес к ней. Шахтер из Воркуты спрашивал, когда публикация будет продолжена. С Дальнего Востока объявилась пожилая дама, бывшая ленинградка. Из Ялты, Вологды, Москвы приходили запросы: где и когда можно будет эту книгу купить и каким тиражом она выйдет. Я испытал чувство невероятного удовлетворения, узнав, что книга, над переводом которой я так долго работал, и в самом деле нужна людям в стране; что им было важно ее иметь. Тем большее разочарование я испытал, когда в редакции, в которую тем временем из командировки возвратился главный редактор, узнал, что о продолжении публикации книги не может быть и речи.

И таким образом, следующий номер «Невы» вышел без Стефана Цвейга, но случай, который один раз мне уже помог (с командировкой главного редактора в Японию), благоприятствовал мне и на этот раз. Едва вернувшись из командировки в Японию, главный редактор не на шутку разболелся и был вынужден лечь в Свердловку. А тем временем усилиями Саши Лурье и Владимира Николаевича Кривцова в третьем номере «Невы» за 1972 год смогли появиться следующие две главы, которые в обкоме – кто может знать, по каким соображениям? – вызвали определенные сомнения.

И снова в редакцию пришло множество писем, на этот раз – не только от читателей и почитателей Стефана Цвейга, но и от некоторых литераторов. Московская писательница Кальма, которая в 1928 году, будучи юной журналисткой, сопровождала Стефана Цвейга во время его визита в Советский Союз, в газете «Советская Россия» справедливо полагала, что публикация первых глав в «Неве» – залог того, что книга вот-вот выйдет на русском языке. Этот факт она называла счастьем для русского читателя. Но время проходило, а ее пророчество не сбывалось.

После того как я понял, что, несмотря на поддержку Кривцова, Лурье и некоторых других членов редколлегии, публикация в «Неве» всей книги (во всяком случае, в ближайшее время) невозможна, я стал обращаться в другие журналы и издательства. Длительную переписку я вел с журналом «Север», журналами в Вильнюсе, Риге и Таллине, где время от времени печатали тексты, которые в Москве и Ленинграде не пропускались цензурой. В Риге уже готовы были выпустить книгу, однако неожиданно отрицательный ответ пришел и оттуда: кто-то в самом издательстве или тамошнем обкоме задействовал все еще хорошо функционирующий тормоз.

Вскоре у меня появился, как мне казалось, многообещающий контакт с умной, чистосердечной дамой в Москве – Евгенией Александровной Кацевой. Она была известным переводчиком немецкоязычной литературы и редактором журнала «Вопросы литературы». Чтобы избежать каких бы то ни было осложнений, я выбрал три главы, посвященные творческой и литературной работе Стефана Цвейга и его анализу произведений других литераторов, и со всем этим отправился в Москву. Весьма обстоятельный разговор в редакции «Вопросов литературы» с Евгенией Александровной настроил меня на очень оптимистический лад. Она заверила меня, что сделает все от нее зависящее, чтобы эти три главы опубликовать. Но и на этот раз ничего не произошло. Проходили недели и месяцы напрасных ожиданий. Долгие годы я подписывался на «Вопросы литературы» и неожиданно обнаружил, что последние номера стали приходить с многомесячной задержкой – а это свидетельствовало об ужесточившейся цензуре. Это означало, что с ожиданиями можно было покончить. Обманутая в своих надеждах, Евгения Александровна прислала мне трогательное письмо, в котором сообщала, что главного редактора уволили.

Но я не бил отбоя: в конце концов, имелся еще журнал «Иностранная литература», который печатал именно не советскую, а иностранную литературу. Туда я отправил пять глав, обратив внимание журнала на то, что отрывки из книги Цвейга уже печатались в «Неве» и «Литературной газете». Я еще приписал, что всю книгу перевел без какого бы то ни было договора, а стало быть, и гонорара и что давно пришло время через их респектабельный журнал сделать эту книгу доступной русскому читателю. Как всегда (и к этому я уже привык), началась длительная переписка, закончившаяся рекомендацией возвратиться к первому публикатору – журналу «Нева». Мне стало ясно, что со всеми моими попытками опубликовать последнюю книгу Стефана Цвейга я топчусь в circulus vitiosus, который теперь замкнулся и возвратил меня к средству, все же успех обещающему, – предлагать моего Цвейга ломтиками.

Тем временем приближался столетний юбилей Стефана Цвейга. Однако нигде в моей стране, столь много сделавшей для распространения произведений Стефана Цвейга, судя по всему, никто к этому событию особо не готовился ни в издательствах, ни в редакциях журналов. Предстоящий юбилей казался мне серьезным поводом, чтобы предложить московскому журналу «Советская музыка» несомненно интересную именно для этого журнала главу о совместной работе Цвейга и Рихарда Штрауса. К моему удивлению, ответили мне довольно быстро и проявили живой интерес. И даже попросили, сообразовываясь с родным городом Стефана Цвейга – Веной – и его богатыми музыкальными традициями, написать небольшое предисловие к этой главе. Врезку я писал с необычайным облегчением, полагая, что наконец-то появился просвет на горизонте. Я подчеркнул органическую взаимосвязь между литературной деятельностью Цвейга и его музыкальными интересами, указал на многие стихи Цвейга, положенные на музыку, и на его более позднюю привязанность к музыке и дружбу с выдающимися современниками – музыкантами и композиторами. И все это с готовой главой из книги Цвейга я послал в Москву. И вновь произошло то, что случалось уже не раз: то по телефону, то письменно редакция сообщала мне (в который раз, все снова и снова), что публикация задерживается. И, как всегда, ни слова о причинах задержки. Так проходило время, и наступило столетие со дня рождения Стефана Цвейга, но на страницах «Советской музыки» не появилось ни моего вступления к главе из книги Стефана Цвейга, ни самой главы. Вместо этого в июле того же года, когда я со своей семьей находился на юге в отпуске, по московскому радио мы прослушали передачу «Стефан Цвейг и музыка». Я не поверил своим ушам: слово в слово я прослушал свою врезку и отрывки из собственного перевода без всякого упоминания автора предисловия и переводчика. Я так и не знаю, как моя рукопись попала на радио. Выяснять все это и требовать гонорар (который, несомненно, достался кому-то из сотрудников «Советской музыки») я просто отказался.

Мои усилия опубликовать книгу достигли, по всей видимости, новой фазы; и она началась с того, что я вновь обратился в «Литературную газету», напомнив там о состоявшейся несколько лет тому назад в их газете публикации фрагментов из парижской главы. В руководстве газеты кое-кого сменили, и, я надеялся, к лучшему. Новый заведующий иностранным отделом, известный московский писатель, оказался страстным поклонником Цвейга и, перечитав напечатанный в их газете в 1972 году отрывок, заявил: «Разумеется, напечатаем. Вне всяких сомнений. Но напишите небольшое вступление к этой публикации». Весь мой прежний опыт сделал меня плутоватым, и я тут же достал из кармана уже готовое вступление – и вовсе не обязательно было знать этому редактору, что врезку эту я писал к совсем другой главе, – в итоге еще раз получил от него заверение, что материал будет «всенепременно», как он сказал, опубликован в ближайшее время. И я, вполне довольный, отправился в Ленинград.

Точно: в столетие со дня рождения Цвейга, в ноябре 1981 года, через девять лет после первой публикации в газете, советские читатели «Литературной газеты» смогли прочитать о том, как в ноябре 1931 года в своих зальцбургских пенатах Стефан Цвейг отметил пятидесятилетие. Заголовок, предложенный мной, был, правда, заменен другим, а под текстом стояло: «Перевод с немецкого». Указание на переводчика опять отсутствовало; да и предисловие – хотя и на основе моей врезки – было полностью переписано. И подписался под ним известный московский переводчик и литературный критик, на которого я из-за этого зла не держал, потому что знал его и ценил как великого знатока австрийской литературы.

Но в его вступлении среди прочего речь шла о том, что Стефан Цвейг был особенно близок русским, обладал в известной мере особой русскостью. Об этом я написал бы, разумеется, совсем по-другому, потому что именно я соприкоснулся и все еще продолжал соприкасаться с тем, что не кто иной, как эти люди, говорившие об особой русскости Цвейга, препятствовали опубликованию в Советском Союзе его «Вчерашнего мира» именно из-за его еврейскости. Требованиям этих людей не отвечало то, что Цвейг уже на первой странице своих воспоминаний говорил о себе, не переводя дыхания, как о европейце, австрийце, пацифисте, гуманисте и еврее; и о том, как повсюду – все снова и снова – сталкивается лицом к лицу со своим еврейством и как его принимает (если судить по таким произведениям, как новелла «Мендель-книгоноша»). И их не устраивало, что он ощущал себя космополитом – космополитом в истинном и лучшем смысле. Этого советский читатель (если ему не довелось случайно выяснить из других источников) ни в коем случае узнать не должен был.

Эта публикация в «Литературной газете», несмотря на определенные минусы, была очередным проблеском. Да ничем иным она и не могла быть, потому что потребовалось еще шесть лет, прежде чем в 1987 году наметилась первая возможность издать книгу целиком в том самом московском издательстве «Прогресс», в которое я обращался именно в связи с этим добрых двадцать пять лет тому назад. За это время в издательстве появился новый отдел – редакция литературы, искусства, кино и науки (или что-то в этом роде) и, как мне стало известно, там наметились первые признаки перестройки. Кое-что, что прежде считалось абсолютно непозволительным, стало возможным.

И я отправился снова в Москву, в издательство «Прогресс». Прошел в указанный отдел и, сославшись на предшествующие публикации в журналах, оставил там заявку и одну главу как образец перевода. Примерно через полтора месяца я получил восторженный отзыв заведующей этим отделом Галины Александровны Бажановой. Она просила прислать оригинал «Вчерашнего мира» и – незамедлительно – мой перевод книги. Я спешно принялся за окончательную шлифовку текста и подготовку его к изданию. Но роковые случайности, подстерегавшие меня во все время моей борьбы за опубликование книги, сопровождали меня и далее. На этот раз директор, выказавший мне и книге свою симпатию, уволен не был – он внезапно умер, а его место занял типичный аппаратчик – партийный работник, один из тех, кого партия посылала на различные фронты, в том числе и на литературный. Тем самым обстановка в издательстве молниеносно изменилась и издание уже объявленных книг оказалось под большим вопросом.

Я снова поехал в Москву. В издательстве долго разговаривал с Бажановой, которая совсем не скрывала своего разочарования по поводу перемен в издательстве; да и я не набрасывал покрова на огорчение и даже отчаяние, которые испытывал из-за все повторяющихся роковых обстоятельств, препятствующих изданию последней книги Стефана Цвейга. Я чувствовал, что она приняла мою сторону. Но что она могла предпринять? Разве что посоветовала мне на прощание обратиться к главному редактору издательства, англисту, известному литературному критику и переводчику, вскоре ставшему директором издательства «Художественная литература», Георгию Андреевичу Анджапаридзе.

Не льстя себя надеждой, я тут же направился к главному редактору – и пережил нечаянную радость! Причина сюрприза, возможно, объяснялась тем, что главный редактор не был русским. Он был грузин и, как многие люди его формата, прекрасно был знаком со всеми тонкостями, ухищрениями и хитросплетениями сталинской национальной политики; и быть может, еще и потому о нем курсировали разные сомнительные слухи. Он терпеливо выслушал все, что я рассказал ему о судьбе своего перевода и о забавных – если не сказать смехотворных – отговорках чиновников, препятствовавших изданию книги. Меня поразило, что он мгновенно оценил значение книги и важность ее издания, что на месте принял решение и дал указания секретарше снабдить меня так называемым гарантийным письмом, в котором издательство подтверждало, что издаст книгу в конце года. Таким образом, я, долгие годы работавший над переводом на авось, впервые держал в руках что-то вроде издательского договора – как минимум подлежавшего обжалованию документа, в котором подтверждались мои переводческие права. А на прощание, которое оказалось необычайно сердечным, главный редактор добавил: «Работайте, ни в чем не сомневаясь. Книга обязательно выйдет. Я вот только не уверен, удастся ли нам издать ее без купюр».

В Ленинград я уехал в приподнятом настроении, и, хотя рукопись перевода книги давно была готова, я все еще то в одном, то в другом месте отделывал, шлифовал и улучшал. И пару раз в месяц наведывался в Москву, в издательство, чтобы обсудить с Бажановой и главным редактором отдельные главы и всю книгу на предмет проблематичных мест, которые следовало убрать. Разумеется, я мог отказаться это делать, но тем самым застопорил бы уже начавшийся процесс подготовки книги к изданию. Лучше уж в таком оскопленном виде, чем вообще не увидеть готовой книги.

И действительно, вскоре наступил тот давно ожидаемый день (1987 года), когда в советских магазинах наконец-то – пусть и с сокращениями – появилась на русском языке последняя книга Стефана Цвейга. Если открыть это первое издание сегодня, то сразу можно понять, чем была омрачена моя радость по поводу выхода книги. За вступлением, написанным не мной, следовала статья Константина Федина о смерти Цвейга в бразильской эмиграции. Затем шли эссе самого Цвейга и фрагменты его работ о Данте, Диккенсе, Роллане, Достоевском, Толстом, которые однажды уже выходили в Советском Союзе – в тридцатые годы. И только после всего этого (целых сто пятьдесят страниц!) шли сами воспоминания Цвейга с характерным примечанием: «Книга печатается с сокращениями». То, что все эти сокращения в первую очередь коснулись тех мест, в которых еврейская тематика играла какую-то роль, едва ли стоит упоминать специально. Просто мне хочется сказать, что здесь речь шла о грубых вмешательствах в произведения иностранного писателя, который к тому же не имел возможности себя защитить.

С мемуарной литературой советских авторов обходились, как это показывают, например, воспоминания Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», гораздо бесцеремоннее. В 1960 году они вышли в журнале «Новый мир» с многочисленными сокращениями, и шесть лет спустя те же сокращения мы находим в издании мемуаров отдельной книгой. Наконец журнал «Наука и жизнь» опубликовал сокращенные места. Читая эту публикацию, я понимал, почему именно эти места так долго не печатали: нежданно-негаданно читатель мог узнать о мучительных вопросах, волновавших Эренбурга сразу же после войны, в 1946 году, после возрождения в Советском Союзе государственного антисемитизма, первые признаки которого он отмечал уже в 1939 году, после заключения пакта Гитлер – Сталин.

Но вернемся еще раз к книге Стефана Цвейга «Вчерашний мир». Прошло два года с момента выхода книги с сокращениями. И вот в 1990 году мне звонят из того же издательства «Прогресс» и просят срочно подготовить к печати все вымаранные места, поскольку совсем скоро издательство намерено выпустить второе – на этот раз без купюр – издание книги. С понятным удовлетворением я принялся за работу. Гранки посылать мне никто не собирался, ссылаясь на то, что времени на правку у меня было предостаточно; но я настоял, потому что хотел еще раз все перепроверить. И вот наконец в 1991 году книга вышла впервые в полном объеме, однако снова с дополнением различными статьями Цвейга, и на этот раз (что за нежданная смелость!) – эссе Стефана Цвейга о Зигмунде Фрейде. Конечно же, я все еще надеялся, что однажды книга выйдет в России такой, какой ее написал Стефан Цвейг: без всяких добавок, без комментариев и чужих предисловий; и прошло еще десять лет, прежде чем моя надежда сбылась. В 2002 году московское издательство «Вагриус» в серии «Мой 20 век» напечатало подлинное издание цвейговского «Вчерашнего мира».