Пленная Воля

Текст книги "Пленная Воля"

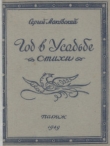

Автор книги: Сергей Рафалович

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)

Нищенка

Холоп иль царь, певец иль воин,

на склоне лет, в расцвете сил,

Господней милости достоин,

кто недостойную любил,

кто тем, чья прихоть жаждет чуда,

с землею предал небеса,

и путь от святости до блуда

прошел, не веря в чудеса,

кто сотворил земные были

и красоту не бывших стран,

кто ринул в даль автомобили

и в высоту – аэроплан,

и над мирами лик Мадонны

зажег во мгле пустых зеркал,

где легковерно соблазненный

свое горенье отражал.

«В окно бегущего вагона…»

Какая б ни была погода,

во мгле ночей иль в блеске дня,

все та же нищенка у входа

в мой дом безмолвно ждет меня.

В лохмотья смрадные одета

и в грязный кутаясь платок,

она бесчисленные лета

блюдет таинственный зарок.

И чуть касаясь шерсти клейкой,

в ее протянутую длань

кладу я медную копейку,

как данник, приносящий дань.

Того ли ждет она, таяся?

иль жаждой злою дух объят,

как зверь, что чует запах мяса

и крови пьяный аромат?

Но в час урочный и зловещий

она проникнет за порог,

раскрыв глаза, где сонно блещет

обет бессолнечных дорог.

Как вор уверенный и дерзкий,

во мгле ночной иль в блеске дня,

склонит ко мне свой облик мерзкий

и жизнь отымет у меня.

И не поймет в тот час последний,

добычу легкую тая,

что никогда копейки медной

не стоила вся жизнь моя.

«Хочу я знать, свободна ль ты, родная…»

В окно бегущего вагона

гляжу на встречный бег земли.

В ее разрыхленное лоно

еще посевы не легли.

Омыта вешними ручьями

и от стыда потупив взор,

она, как жены пред мужьями,

свой белый сбросила убор.

И обнажаясь не впервые,

уже предчувствует, что тут,

где пали стрелы золотые,

колосья желтые взойдут.

Пред голубой опочивальней

весь мир восторженно склонен.

И лишь меня на пир венчальный

не мчит грохочущий вагон.

«Свои мечты я перерос…»

Хочу я знать, свободна ль ты, родная,

безбрежная, бездонная земля,

простершая от края и до края

необозримые поля?

И если ты от смерти к воскресенью

единый путь проходишь каждый год, —

покорна ль ты свободному влеченью,

иль темный рок стремит тебя вперед?

Когда весной, пушистый мех стряхая

и тело жаркое бесстыдно обнажив,

ты страсти ждешь, вакханка молодая,

чужой ли прихотью подсказан твой порыв?

Тебя молю, тебе одной поверю:

раскрой мне тайну жизни и любви.

Мы подошли к незримому преддверью:

отдай мне ключ… иль имя назови.

Чтоб верным быть решению простому,

я должен знать, чьей правдой мы живем?

гореть ли мне, как солнцу золотому,

иль, как звезде, мерцать чужим огнем?

«Я не знаю, люблю ли действительность…»

Свои мечты я перерос,

свои надежды предвосхитил.

И тихий ждет меня погост,

моя последняя обитель.

Над нею прежняя звезда

то светит с лаской равнодушной,

то угасает без следа

все в том же тереме воздушном.

И та же нежная лазурь

над ней заботливо простерта,

и в завыванье прежних бурь

звучат, как прежде, вопли черта.

Но неиспытанный покой

я там изведаю впервые,

когда с предсмертною тоской

оставлю радости живые,

когда любовь прозрачней льда

в душе нетающей застынет,

и мне изменит навсегда подруга,

верная доныне.

«Когда-нибудь над северной равниной…»

Я не знаю, люблю ли действительность,

и на что с вожделеньем гляжу?

Неусыпная, чуткая бдительность

ждет ли зорь? сторожит ли межу?

Все ль исчерпаны в жизни возможности?

всю ли правду объемлют тела?

иль мятежная жуть безнадежности

не вотще мою душу сожгла?

Но возок с изможденными клячами

не мечта ль моя мчит за собой?

Может быть, я слепец между зрячими?

Может быть, только я не слепой?

Ночная стража

Когда-нибудь над северной равниной,

где сосны хмурые и чахлый чернозем,

с улыбкой нежною и ласковой, как ныне,

весна дохнет и светом и теплом.

И лед от Ладоги до Финского залива,

и бурый снег, таящийся во рву,

в последний раз, враждебно и пугливо,

блеснут и – обнажат и землю и Неву.

Тогда впервые на моей могиле

весенним солнцем озарится крест.

Но не воскреснут изжитые были,

ни голоса заласканных невест.

Не вспомню я доигранного вальса.

Но скорбь о том унес бы за порог,

что не на все я в жизни отозвался,

что много сил бессмысленно сберег.

И каждый день молюсь все исступленней,

чтоб за чертой исполненных времен

я встретил смерть мечтой опустошенной,

душою наг и телом изможден.

«Тщетно на землю легла паутина…»

Я не пророк и не учитель,

не венценосный властелин.

Вселенная – моя обитель,

и во вселенной я – один.

Я трупом не лежал в пустыне,

и под крестом не изнемог.

И никогда о блудном сыне

не вспомнил и не вспомнит Бог.

Он не раскрыл моим исканьям

путей, неведомых земле,

не выжег огненным лобзаньем

морщин кровавых на челе.

И не воззвал гремящим гласом

к насторожившейся душе.

И все тревожней с каждым часом

я жду Его, но жду вотще.

Не светоч истины поручен,

не пламень подвига вручен

тому, кто жизнью был измучен

и навсегда в нее влюблен.

И оттого, как сторож кроткий,

брожу, склонен к чужому сну,

и четким рокотом трещотки

ночные призраки спугну.

«Я знаю путь томительный…»

Тщетно на землю легла паутина

гладко укатанных рельс.

Знал ли тебя, паровая машина,

мудрый мой брат Парацельс?

Тщетно в пучине мятежной и жадной

ожил стремительный винт.

Брат мой Тезей, без клубка Ариадны

страшно войти в лабиринт.

Тщетно пропеллер возносит до неба

суетность быстрых затей.

Ты ли огня не похитил у Феба,

дерзкий мой брат Прометей?

Сблизились дали и в безднах бездонных

с глубью сравнялася высь.

Распятый брат мой, о вечно плененных

тщетно, но жарко молись.

«Как хорошо, что с сердцем не согласно…»

Я знаю путь томительный,

мучительный полон

безвыходный и длительный,

пленительный, как сон.

Я знаю незабвенную,

блаженную тоску,

когда за волей пленною

вселенную влеку,

когда душа измаяна,

распаяна как плоть,

и в радости нечаянной

Ты сходишь к ним, Господь.

Вера

Как хорошо, что с сердцем не согласно,

живое тело вечности не чтит,

но жаждет вечно, жаждет ежечасно

то робких Ев, то дерзостных Лилит.

Прекрасно ровное и мощное теченье

реки, струящейся меж тихих берегов,

хранящей ласково немое отраженье

небес лазурных, звезд иль облаков.

Но мне милей нежданные преграды,

где, закипая, пенится волна

и с диким ревом мчатся водопады,

свергаясь в бездну и не видя дна.

И если сердце жаждет постоянства

и горестно страшится перемен, —

в любовном подвиге не может быть мещанства

и рабства нет, где добровольный плен.

Но скорби благостной и жертве благодатной

я краткий миг блаженства предпочту:

за хмель недлящийся, но многократный

отдам единую и долгую мечту.

Я мир люблю изменчивый и пестрый,

где столько встреч и столько красоты,

где каждой женщине с такою негой острой

шептать о страсти я могу на «ты».

Мой кинжал

На празднике людном не место

тому, кто навек нелюдим.

И вот, не моя ли невеста

венчается ныне с другим?

Так было, увы! не однажды;

не знаю, со всеми ли так!

Чарует лишь издали каждый

еще не погасший очаг.

И хочется телу уюта,

озябшему сердцу тепла.

Но видно, мне нет здесь приюта,

коль ты приютить не могла.

Измерен неведомой мерой

с твоим разошедшийся путь…

Я помню: зовут тебя верой…

Как имя мое – позабудь.

Гостья

Благословен сжигающий сердца

и мрак ночей пронзающий мгновенно

огонь бестрепетный и щедрый до конца,

и жадный, и самозабвенный.

Его сияньем душу озари,

его теплом согрей свое дыханье,

и с ним живи и вместе с ним умри

в последнем пламенном лобзанье.

Но если ты постиг свою судьбу

и жизнь познал как страстное томленье,

на долгую, на тяжкую борьбу

вооружи и силы и терпенье.

Как сталь клинка, пылающим огнем

спеши обжечь отточенную волю,

чтоб отразить на лезвии своем

и лик небесный, и земную долю,

чтоб гибкий стих – двуострый твой кинжал —

был тверд и чист, как лед, сковавший воды,

чтоб он для всех – и для тебя – сверкал

обетом мудрости и действенной свободы.

Бессонница

Ты опять со мной, усталая

от неведомых затей,

гостья странная, бывалая,

всех нежнее, всех страшней.

И опять на губы алые,

и на белое лицо,

и на плечи исхудалые

я гляжу, гляжу еще.

Загорится искра малая

в сером пепле тусклых глаз.

Промелькнет, как льдина талая,

хмуро тающий рассказ.

И расщепленное жало я

вдруг увижу между губ…

Вновь я твой, мечта усталая,

ненасытный мой суккуб.

«Опять несбыточных мечтаний…»

Мне мила бессонница:

ночью я – один.

Солнце не дотронется

до прозрачных льдин.

Только звезды малые

блещут в холодке.

Стынут запоздалые

слезы на щеке.

И во мгле затерянный,

как бездомный пес,

слышу бег размеренный

сорока колес.

Прикатили бойкие

в пятьдесят часов.

И лежал на койке я

и мечтал без слов:

будто я – твой суженый,

ждешь ты день и ночь;

паровоз нагруженный

мчится во всю мочь.

А на Пятой линии

есть знакомый дом,

где увижу синее

платье за окном,

где стоишь, высокая,

грезишь наяву,

смотришь, темноокая,

за реку Неву.

Помню тело гибкое,

беспокойный дух,

настроенья зыбкие

и мечтанья вслух.

Но влеченью следуя

так же, как всегда,

позабыл, что еду

я вовсе не туда.

И пленен чужбиною,

и в толпе – ничей,

я – один с единою

лишь во мгле ночей.

Обелиск

Опять несбыточных мечтаний

ненадоевшая игра

полна былых очарований

таких же властных, как вчера.

И мир доступный и знакомый,

такой обычный и простой,

как хата – в пышные хоромы,

преображен моей мечтой.

Непредугадан, неслучаен

в нем каждый миг и каждый лик.

И я, неведомый хозяин,

взрастил невиданный цветник.

Там веют ваши ароматы,

шуршит ваш шелковый наряд,

и сквозь волшебные палаты

слова желанные звенят.

Там все цветы на вас похожи,

мерцает в звездах ваш привет,

и вами, как на мягком ложе,

в траве оставлен нежный след.

Ко всякой женщине влекомый,

я в них люблю, что знаю в вас:

уста с улыбкою знакомой,

разрез знакомых темных глаз,

то профиль тонкий, то походку,

то жест привычный узких рук.

Влюбленный в каждую находку,

все новых жду и сладких мук.

От бледных искр воспоминаний

зажглись волшебные огни.

И вновь полны очарований мои

непраздничные дни.

Две сестры

«Братья – звери, птички – сестры»,

говорю я, как Франциск.

Предо мною вечно острый

шип возносит обелиск.

Я люблю змею и рыбу,

и цветы, и мотылька.

Но тесала эту глыбу

чья влюбленная рука?

Всё мне мило, все мне близки,

человек и камыши.

Но в безмолвном обелиске

вопль немолчный чьей души?

Но в гранитном обелиске

острый пламень чьей любви?

И за мной, Франциск Ассизский,

страсть сестрою назови.

В дороге

Меж двух сестер стою, смущен:

кого мне предпочесть?

В обеих я равно влюблен

и чту их девью честь.

Одна из них влечет меня

на шумный пир земной.

Другая, тайною маня,

сулит мне пир иной.

Чаруют – праздничный убор,

лукавый смех и взгляд.

Но странно-властны строгий взор

и траурный обряд.

С одной – веселья не избыть

и горьких слез не счесть.

С другой – навеки все забыть:

восторг, и скорбь, и месть.

Но счастья нет в любви двойной,

и должен я решить:

как жить с неверною женой,

как с верною – не жить.

Смерть

Дальний край сулит все то же,

дальний путь, как все пути.

И опять – всего дороже,

что осталось позади.

Будней цепкими тисками

сжата легкая мечта.

Пусть за синими горами

сказка ждет – она не та.

Если там прозрачней воды

и роскошнее цветы, —

что до чуждой нам свободы?

что до чуждой красоты?

Злая ложь в соблазнах хитрых,

в светлых маревах пустынь,

в пестроте чужой палитры

и в огнях чужих святынь.

Есть один лишь край родимый,

обойди хоть целый свет.

И для сердца двух любимых,

двух желанных женщин нет.

Гибнет роза на морозе

и на солнце – крепкий лед.

От любви судьба увозит,

от тоски не увезет.

«Сосновый бор повырублен под дачи…»

Ты подошла и стала рядом,

для нас незрима как вчера.

На властный взгляд просящим взглядом

тебе ответила сестра.

Она пощады ждет напрасно,

но опыт многовековой

не развенчал надежды властной,

надежды радостно-живой.

И каждый раз, не унывая,

стоит она перед тобой,

и схватка длится роковая

и предрешенная судьбой.

Кто прав из вас – решать не буду,

и знаю я, что быть должно:

но если б даже верил чуду,

тебя бы проклял все равно.

Весенняя гроза

Сосновый бор повырублен под дачи

и дебри жуткие расчищены давно.

И все же тут мечтается иначе

и легче дышится, хотя на каждой даче,

соседи хмурые весь день глядят в окно.

Чарует ли простор иль тишина утешна?

ласкает зелень? нежен плеск воды?

иль мило то, что жизнь течет неспешно,

и все, что в будничных заботах безутешно,

растаяло, как туч далекие ряды?

Есть прелесть тайная и в призрачной свободе,

освобождение для тех, кто мог уйти

от повседневности к бессуетной природе,

невольнице, забывшей о свободе,

не знающей, что к далям есть пути.

И все же каждый день, когда дорогой черной,

гудя, проносится дымящий паровоз,

с вагонами, бегущими проворно

туда, где в бездне стонущей и черной

замрет испуганно веселый бег колес,

влечется сердце сладостным позывом, —

как будто жизнь в томительном плену, —

за мощным гулом, вставшим над обрывом,

и соблазняется неведомым позывом,

презрев покой, простор и тишину.

В поезде

Ливень льет как из ведра,

в небе огненные змеи.

Воды плещут, где вчера

мы бродили по алле.

Гром над самой головой,

за раскатами раскаты.

Спрятал зонтик дождевой

в рясу дьякон бородатый.

Забралась на сеновал

в радостной истоме девка.

А ручей забушевал,

точно он Большая Невка.

Но не веришь ничему,

не боишься даже страха,

и смеешься потому,

что промокла вся рубаха.

Мир бушующий так мил,

тепел дождь и ветер весел:

от избытка вешних сил

он шутя накуралесил.

«Рожденный Девой Непорочной…»

Мимо окон в быстром беге

мчатся тихие телеги;

быстротой удивлены

нивы, рощи, реки, села,

церковь, фабрика и школа,

и недвижный серп луны.

Солнце низкое над пашней,

ниже колокольной башни,

ниже леса и домов,

медно-красным блещет оком,

проплывая боком, боком

мимо хат и кабаков.

Всюду зелень, листья, травы,

сень манящая дубравы

и полей вечерний пир.

Но дымя, свистя и воя,

мчится поезд, версты кроя, —

и навстречу мчится мир.

Тут и там, вблизи, вдалёке,

об ином вещают роке

незнакомые места.

И не знавшая приюта,

негой мирного уюта

соблазняется мечта.

Но как жизнь, неудержима,

мимо окон, мимо, мимо

мчится милая земля,

люди чуждые и веси,

и деревья в чуждом лесе,

и озера, и поля.

Все, что кажется утешным,

светлым, радостным и здешним,

в жизнь вовеки не включу.

Но в пыли и в клубах дыма,

вдаль влеком неудержимо,

мимо счастья пролечу.

Две грани

Рожденный Девой Непорочной,

земной не ведавшей любви,

не Ты ль связуешь в час урочный

два сердца радостью непрочной

и крепкой мукою любви?

Не Ты ли истиной и ложью,

не зная клятв, не зная лжи,

являешь грешным милость Божью

и Сам склоняешь к бездорожью

пути, ведущие ко лжи?

И если право осужденье,

и строг и праведен закон,

зачем же Ты даришь прощенье,

зачем Твое благословенье

на преступающих закон?

Иль меря страсть иною мерой,

иной Ты ведаешь завет,

и не покроет пепел серый

сердца, где неугасной верой

зажжен непознанный завет?

Но Ты один, рожденный Девой,

и девственный свершивший путь,

с креста на тех глядишь без гнева,

кто соблазненный вместе с Евой,

ушел из Рая в страстный путь.

«В небе тянут журавли…»

Нам два удела

даны заране

от грани белой

до черной грани.

Железным плугом,

клинком из стали

мы друг за другом

и глубь и дали

захватим властно,

отдав без счета,

с рудою красной

кровавость пота.

Но к выси белой

над черной пашней

возводим смело

святые башни,

где той же кровью

мы истекаем,

над здешней новью

нездешней чаем.

И будет лето,

и будут зимы:

дождется ль света

мой край родимый?

Иль тщетно спорим

с двойным уделом

меж Черным морем

и морем Белым?

«Не вчера ли было ново…»

В небе тянут журавли

острым треугольником.

Плод незримый, плоди земли

не они ли принесли

всем земным невольникам?

Спеет-зреет сочный злак,

пухнут почки жадные.

У коров, кобыл, собак,

плодородья вещий знак,

животы громадные.

Ходят бабы не спеша,

тяжкие, усталые,

чревом бережно дыша,

и вовнутрь, где бдит душа,

смотрят очи впалые.

Сладко сеять и зачать,

вынести не весело.

Чтоб пригреть и приласкать,

над земными – Божья мать

солнышко повесила.

«И если ты уйдешь к нему…»

Не вчера ли было ново

слово страсти между нами?

И вверху за облаками

ухмылялася луна?

А сегодня ты в другого

так же страстно влюблена.

День приходит, день уходит,

сердце ль жаждет перемены?

иль желанье только пена

докатившейся волны?

или, может быть, свободе

даже в страсти мы верны?

Было, снилось, примечталось?

все равно и все едино.

Не нашла ты господина,

я не стал рабом твоим.

Сладко нам вчера лобзалось:

сладко нам лобзаться ныне,

мне – с другой и вам – с другим.

Радость

И если ты уйдешь к нему,

чтоб больше не вернуться,

замкну я сердце, как тюрьму,

но очи не сомкнутся.

И если ты шепнешь: прощай!

смущаясь и бледнея, —

отвечу: светел древний рай, —

и промолчу про змея.

И если скорбь узнаешь ты,

какой еще не знала,

на неувядшие цветы

наброшу покрывало.

Но если радость – луч небес

блеснет тебе, как чудо,

о том, чтоб я лишь не воскрес,

Творцу молиться буду.

«Глупой и милой…»

Кружится, вертится, вот улетит,

скачет и пляшет, жужжит и гудит,

блещет на солнце, блестит под луной,

пламенем пышет и в холод и в зной.

Тут без дороги и там без пути

вьется, не ищет пройти и найти,

вдаль не стремится, домой не спешит,

кружится, вертится, вот улетит.

Радость – избыток и соков и сил,

я ли тебя не в конец износил?

разумом острым пытал и пронзил?

скорбью любовной до дна отравил?

Как же тебя ничего не берет,

пламень не сжег и не сковывал лед?

даже веселью тебя не сломить?

даже любовь ты могла пережить?

России

Глупой и милой

в глаза погляди.

В светлые были

ее не ряди.

Слушай покорно

ненужную речь.

Сказке узорной

в себе не перечь.

Уст не лукавых

устами ищи.

Нет в них отравы

для мудрой души.

Радуйся тайно

и тайно скорби:

любишь случайно,

но все же люби.

Мило, что было,

и страсть, и мечты.

Глупой и милой

достоин ли ты?

«Как в первый день, когда от светлой дремы…»

Как в весеннем полусне,

не забыться, не очнуться.

Здесь и в дальней стороне

два созвучных сердца бьются.

Слышу топот многих ног,

многогрудое дыханье.

Вижу: светлый наш чертог

потрясен до основанья.

И колебля города,

как исчадие былого,

миллионная орда

край родимый топчет снова.

Но готовил нам удар

дерзкий Запад не за то ли,

что сумели мы татар

задержать на русском поле?

что, свободы не вкусив

и довольства не изведав,

на защиту чуждых нив

мы спешим не хуже дедов?

Много отдали мы сил

за униженного брата,

много вырыто могил

от востока до заката.

Сгнили ветхие кресты,

и осыпались курганы,

но не прежние ль мечты

в нас опять благоуханны?

Сказка, быль иль вещий сказ?

Чем несбыточней, тем краше.

Но теперь, как в первый раз,

мы достойны веры нашей.

В сердце вечная весна

и весенняя тревога.

Вновь родимая страна

у заветного порога.

И вперяя очи вдаль,

слух мой чуткий напрягая,

я на радость и печаль

твой вовек, страна родная.

«Ты ль меня забыла…»

Как в первый день, когда от светлой дремы

проснулся я, не отрок и не муж,

и мир увидел, миру незнакомый,

и в блеске солнечном, в дыханье бурь и стуж,

средь толп мне чуждых женщину заметил,

и образ нежный тайно полюбил, —

как в первый день, пока живу на свете,

тоской призывной он мне будет мил.

Что в нем люблю – не ведаю доныне.

Пришла ли та, кому твердил: приди?

Но знаю я: до смерти не остынет

мой юный пыл и в старческой груди.

Все тише я иду от встречи к встрече,

все зорче мысль, внимательнее взгляд.

Хоть бремя лет отягощает плечи,

как первый день, все дни любовь сулят.

И не жалей о том, любимая подруга,

что бубенцам в ответ гудят колокола,

что на заре своей седеющего друга

нежданно ты в объятья приняла.

Ты круг смыкаешь ласковой рукою,

и если б знала ты, была б удивлена,

как схожи могут быть: с рассветною тоскою

тоска закатная, и с осенью – весна.

Ничтожна ложь несбыточных желаний;

а что доступно – стоит ли мечты?

Но будет смерть полна очарований

в последний день, когда разлюбишь ты.

«Жизнь я прожил, но не тщетно мыслил…»

Ты ль меня забыла

И не вспомнишь вновь?

Но тому, что было,

имя – не любовь.

Что ж предать забвенью?

что же помнить нам?

Робкому влеченью

мыслей не отдам.

Те часы – далёко,

ждет иная новь.

Смутного намека

не уловим вновь.

Сердце не забьется,

чутко замерев,

в речи не прольется

трепетный напев.

И ко лжи готовы,

милой неспроста,

не сольются зовы,

руки и уста,

на одно мгновенье

и без лишних фраз,

даже разрешенья

не спросив у нас.

Миг неповторимый,

тающий вдали.

Иль не видя, мимо

счастья мы прошли?

Иль светлей и краше

счастью не бывать,

и на встрече нашей

Божья благодать?

«Радостно истрачу все, что я припас…»

Жизнь я прожил, но не тщетно мыслил,

и любил недаром пашню и покос.

Дни грядущие по звездам я исчислил,

а былые в летопись занес.

Есть предел и опыту и знанью,

есть предел для воли и для сил.

Слава тем, кого пред темной гранью

не напрасно дьявол искусил.

Знанье, мудрость, ценные уроки

дней былых, и новых дней обет, —

вы ль продлите пламенные сроки,

если в сердце больше сроков нет?

Счастлив тот, кого не свяжет разум

там, где мудрость шаткий строит путь,

кто за сказкой иль за вещим сказом

не боится в пропасти шагнуть.

Но когда исчерпаны желанья,

раньше знанья, мудрости и сил,

счастлив, кто без слез и содроганья

сам себя до срока погасил.

Радостно истрачу все, что я припас:

чувств моих избыток, сил моих запас,

опыта и знанья небогатый клад.

А когда истрачу – не вернусь назад.

Сладкий мед по травам и по всем цветам

собирал я жадно – в улей не отдам

и во благо роду в сотах не скоплю,

но раздам без счета всем, кого люблю.

Что пришло случайно, так же и уйдет.

И пока кружится вечный хоровод,

чем себя я тешил, радуясь игре,

проходя оставлю полдню и заре.

А на склоне лета и на склоне дня

сохраню лишь отблеск яркого огня

для последней встречи, для одной из вас,

на кого истрачу все, что я припас.