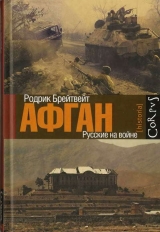

Текст книги "Афган: русские на войне"

Автор книги: Родрик Брейтвейт

Жанр:

Военная история

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)

В СССР протесты зазвучали практически сразу. Горстка диссидентов – жена Андрея Сахарова Елена Боннэр и другие – 29 января 1980 года распространила заявление, в котором отвергала официальную версию событий и утверждение властей, что советские люди всецело поддерживают их действия: «В Афганистане идет война, гибнут афганцы, гибнут и наши ребята – сыновья и внуки тех, кто прошел Вторую мировую, и тех, кто с нее не вернулся». Они призывали всех, кто помнил предыдущую войну, всех, кто воевал во Вьетнаме, всех людей доброй воли добиваться вывода советских войск в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, которую только что поддержало подавляющее большинство стран на чрезвычайном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров, участвовавший в создании советской водородной бомбы, также потребовал вывода советских войск и их замены на силы ООН или на нейтральные мусульманские силы. Он призвал к максимально широкому бойкоту Олимпийских игр, которые вскоре должны были состояться в Москве, и обрушился с критикой на милитаристское мышление, которое сперва привело к вторжению в Чехословакию, а теперь – в Афганистан{139}. Сахарова отправили в ссылку в Горький (ныне Нижний Новгород). Летом из Советского Союза выслали Татьяну Горичеву и Наталью Малаховскую: они призывали военнообязанных ни за что не служить в Афганистане, даже если за это придется пойти в тюрьму{140}.

Даже те, кто был частью государственной машины, с самого начала питали мрачные предчувствия не только относительно вторжения в Афганистан, но и относительно судьбы самого Советского Союза. Двадцатого января академик Олег Богомолов, директор Института экономики мировой социалистической системы, направил ЦК и председателю КГБ Андропову резкую докладную записку. Она называлась «Некоторые соображения о внешнеполитических итогах 70-х годов (Тезисы)» и включала внушительный раздел о последствиях афганской авантюры. В докладе отмечалось, что теперь мятежники могут призвать афганский народ сражаться не только с безбожниками-коммунистами из Кабула, но и с неверными-иностранцами. Советский Союз позволил втянуть себя еще в одну конфронтацию, теперь на уязвимой южной границе. Американцы, арабы и китайцы наращивают помощь мятежникам. Авторитет СССР в Движении неприсоединения уже пострадал. Разрядка и переговоры о контроле над вооружениями остановились. Недовольны были даже некоторые страны Варшавского договора. Более того, вторжение могло стать толчком к примирению США и Ирана{141}.

Все эти негативные последствия, естественно, уже упоминались при обсуждении решения о вторжении. Записка была представлена слишком поздно, чтобы повлиять на события, и не вызвала никакой реакции со стороны адресатов. Но, во всяком случае, ее авторы не были наказаны.

В Институте востоковедения в Москве, в отделе, занимавшемся Афганистаном, работало довольно много исследователей, изучавших политическую, экономическую и социальную жизнь этой страны во всех ее аспектах. Многих лингвистов в начале войны отправили в Афганистан в качестве переводчиков и советников. От сотрудников института невозможно было скрыть происходящее, и почти все они были против войны. Но политики к ним не прислушались{142}.

Британский МИД передал замминистра иностранных дел СССР, приехавшему с визитом в январе 1980 года, исторический доклад о провалах англичан в Афганистане. Тот ответил: «На этот раз все будет иначе». Так обычно и говорят, когда намереваются повторить чужие ошибки[25]25

Информация Кристофера Маллаби, служившего в то время в британском Министерстве иностранных дел.

[Закрыть].

Многие хорошо осведомленные советские чиновники пришли в смятение. Сотрудник Международного отдела ЦК КПСС Анатолий Черняев 30 декабря заметил в своем дневнике, что мир единогласно осудил советские действия. Утверждения, что Советский Союз выступает за разрядку, превратились в труху. «Кому это было нужно? Афганскому народу? Возможно. Амин, пожалуй, довел бы страну до второй Кампучии. Но неужели мы только ради революционной филантропии и человеколюбия учинили акцию, которая встанет в ряд с Финляндией 1939 года, с Чехословакией 1968 года в общественном сознании. Аргумент – мол, нам надо было обезопасить границу, просто смешон… Думаю, что в истории России, даже при Сталине, не было еще такого периода, когда столь важные акции предпринимались без намека на малейшее согласование с кем-нибудь, совета, обсуждения, взвешивания – пусть в очень узком кругу».

Несколько недель спустя, пытаясь разобраться, как и почему было принято это решение, Черняев записал в дневнике: «Словом, маразм всей структуры, механизма верхотуры власти, в связи с маразмом ее верхушки и почти 75»летним средним возрастом всех остальных элементов верхотуры – становится опасным уже для существования государства, а не только для его престижа. А выхода нет никакого». Чиновники в Москве продолжали дискутировать о том, кто стоял за решением о вторжении. Черняев пришел, как ему казалось, к очевидному ответу: это КГБ воспользовался неспособностью Брежнева к действию и организовал это «преступление»{143}.

В начале нового года Анатолий Адамишин, подающий надежды чиновник МИДа, сделал в дневнике еще более резкую запись: «Не о Новом годе буду писать. За пару дней до него ввели мы войска в Афганистан. На редкость неудачное решение! О чем они думают? Видимо, друг перед другом упражняются в твердости. Мол, мускулы показываем. На деле же это – акт слабости, отчаяния. Гори он синим огнем, Афганистан, на кой хрен ввязываться в совершенно проигрышную ситуацию? Растрачиваем свой моральный капитал, перестанут нам верить совсем. Со времен Крымской войны прошлого века не были мы в такой замазке: все враги, союзники слабые и малонадежные. Если уж они сами не могут управлять своей страной, то не научим мы их ничему, с нашей дырявой экономикой, неумением вести политические дела, организовывать и т. д. Тем более, что ввязываемся, судя по всему, в гражданскую войну, хотя и питаемую извне. Неужели урок Вьетнама ничему не научил? Ну куда нам играть роль мирового спасителя, определиться бы как следует, что мы все-таки хотим во внешних (как и внутренних) делах. Но страшно то, что вроде не этим заняты руководители. Их забота – удержаться у власти, внутренние комбинации, демонстрация идеологической принципиальности, в которой мы, кстати, тоже запутались… Акция с Афганистаном – квинтэссенция наших внутренних порядков. Экономические неурядицы, боязнь среднеазиатских республик, приближающийся съезд, привычка решать проблемы силой, догматизм в идеологии – какая там социалистическая революция, какие революционеры, темень та же, что и все. Какая им помощь! С королем-то было лучше всего, слушался»{144}.

Реакция мирового сообществаАмериканцы, конечно, пристально следили за тем, что затеяли русские в Афганистане. Самым надежным их источником была спутниковая разведка, позволявшая отслеживать изменения дислокации советских войск. Однако американцы осознавали, что очень слабо представляют себе причины этих перемещений. Семнадцатого сентября 1978 года помощник президента по вопросам национальной безопасности Томас Томсон направил своему шефу Збигневу Бжезинскому меморандум «Что Советский Союз делает в Афганистане». Отвечал он на этот вопрос так: «Мы не знаем»{145}.

После восстания в Герате американцы верно заключили, что русские едва ли пошлют армию на помощь непопулярному правительству{146}. К осени, по их оценке, советских сил в Афганистане по-прежнему хватало только для защиты советских граждан, но не для покорения страны. Тем не менее американцы начали готовить резервные планы на случай, если русские все же вторгнутся в Афганистан{147}. Позднее аналитиков обвиняли в некомпетентности: они якобы не смогли предсказать вторжение. Анализ развединформации, проведенный позднее ЦРУ, показал, что у этого провала есть простое объяснение: советские власти сами до последней минуты были не уверены, стоит ли вводить войска, когда и в каком количестве, так что для прогноза просто не было надежной основы.

Британцы не располагали такими разведывательными ресурсами, как американцы, но тоже следили за событиями. Убийство Тараки, по их мнению, повышало вероятность ввода войск СССР в Афганистан. Один британский чиновник ближе к концу ноября 1979 года задумался (возможно, он был наделен даром предвидения): «Не лучше ли для нас было бы установление социалистического режима, чем реакционного, основанного на исламе, и так повсюду доставляющего нам неприятности?»{148}

Когда вторжение все-таки произошло, большинство британских и американских аналитиков склонялись к тому, что СССР предпринял его помимо своего желания, чтобы предотвратить ущерб своим интересам в стране, входящей в законную сферу советского влияния. И до, и после вторжения британские аналитики однозначно отвергали идею, популярную в то время в прессе, что русские нацелились на незамерзающий порт в Индийском океане. И действительно, серьезных доказательств этой версии с тех пор не было. Не считать же таковыми пару замечаний в воспоминаниях одного советского военного, что советское вторжение могло стать первым шагом к захвату незамерзающего порта или же – еще одна тема западной пропаганды – к включению Афганистана в состав Советского Союза[26]26

Александр Майоров, служивший главным военным советником в Афганистане в 1980-1981 годах, утверждает, что министр обороны Устинов упоминал обе задачи. Нет доказательств того, что Устинов говорил о конкретных планах, а не о туманных намерениях. См.: Майоров А. Правда об афганской войне. М., 1996. С. 50, 269; Gates, R. From the Shadows. New York, 1996. E 148; FCO File FS 021/6: letter of 28 September from South Asia Department to High Commission in Islamabad.

[Закрыть].

* * *

Обе эти версии, однако, стали существенным элементом масштабной обличительной кампании, которую развязали американцы и британцы. СССР, по их словам, нарушил нормы международного права: предпринял неспровоцированное нападение на своего крохотного соседа. Заявление о том, что советские войска были приглашены афганцами, представляло собой очевидный вымысел, точно так же, как перед вторжением в Чехословакию. Это, по утверждению Запада, был еще один пример ненасытных имперских амбиций СССР и убежденности советских лидеров, что «доктрина Брежнева» дает им право удерживать страны на своей орбите[27]27

Сформулированная западными политиками концепция внешней политики СССР в 60-х – 8о-е годах. Суть доктрины заключалась в том, что Советский Союз может вмешиваться во внутреннюю политику стран социалистического блока при необходимости сохранить их лояльность СССР. – Примечания переводчика выделены звездочками, авторские – цифрами и собраны в конце книги.

[Закрыть].

Возмущение было искренним, но в нем была и доля позерства. Американцы были оскорблены ситуацией в Иране, где дипломатов только что взяли в заложники. Президент Картер рвался в бой. Он заметил своему советнику: «Из-за того, как я повел себя в иранской истории, люди думают, что у меня кишка тонка хоть что-то сделать. Вы удивитесь, когда узнаете, каким жестким я намерен быть»{149}. Двадцать восьмого декабря он публично осудил Советский Союз, заявив на заседании правительства, что вторжение – «величайшая угроза миру во всем мире со времен Второй мировой войны» (забыв про куда более опасные Кубинский и Берлинский кризисы в хрущевскую эпоху), призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве и наложил на СССР экономические санкции. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер с энтузиазмом последовала его примеру{150}. Двадцать третьего января в ежегодном послании Конгрессу президент обвинил Советский Союз в попытке угрожать поставкам нефти на Запад и заявил: «Наша позиция абсолютно ясна… Попытка любой внешней силы установить контроль над регионом Персидского залива будет рассматриваться как угроза насущным интересам Соединенных Штатов Америки, и такая угроза будет отведена любыми средствами, какие потребуются, включая военную силу»{151}. Эти бескомпромиссные заявления, вскоре названные «доктриной Картера», были ничем не лучше вариантов, которые рассматривали советские лидеры, обсуждая вторжение. С надеждой на разрядку можно было проститься.

* * *

Как и предполагали в Москве, в Движении неприсоединения поднялся страшный шум. Четырнадцатого января сто четыре государства поддержали американский проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей вторжение. Подобные резолюции вносились несколько лет подряд, и с каждым годом они приобретали все новую поддержку{152}.

Идея бойкота Олимпийских игр вызвала более прохладную реакцию. Британские атлеты отказались делать то, что велела Тэтчер, и только Китай, Япония, ФРГ и Канада вслед за США пошли на полный бойкот. Картеру пришлось откупаться от американских производителей зерна, чтобы компенсировать им потерю советского рынка. Союзники США тоже не горели желанием поддерживать санкции, если они затрагивали их собственные интересы. Но в любом случае было немыслимо, чтобы СССР отступил перед бойкотом и экономическими санкциями. Советскую политику в Афганистане они никак не затронули.

Американцы и британцы обратились к более практичным мерам. 26 декабря, на следующий день после того, как советские солдаты пересекли границу, Збигнев Бжезинский, советник Картера по национальной безопасности, заявил, что русские вот-вот достигнут своей давней цели – получить доступ к Индийскому океану. Возможно, этот миф родился именно в тот момент. Бжезинский рассудил, что Афганистан вряд ли станет для Советского Союза тем, чем для Америки был Вьетнам, потому что афганские повстанцы, в отличие от вьетнамцев, были плохо организованы, не имели эффективного руководства, регулярной армии, центрального правительства и практически не пользовались внешней поддержкой. Но параллель с Вьетнамом побуждала американцев – как, впрочем, и русских – мыслить пристрастно. Нужно найти способ заставить СССР заплатить, говорил Бжезинский{153}.

Впрочем, нельзя сказать, что американцы сидели сложа руки. Еще до восстания в Герате в марте 1979 года, задолго до того, как встал вопрос о вводе советских войск в Афганистан, ЦРУ выдвинуло предложения о помощи разрастающемуся антикоммунистическому восстанию. В конце марта президент Картер решил, что советскому вмешательству в дела Афганистана следует дать отпор. Американским чиновникам уже виделся новый Вьетнам. Летом Картер разрешил ЦРУ потратить пятьсот тысяч долларов на помощь афганским мятежникам. Позднее Бжезинский утверждал, что ЦРУ не пыталось спровоцировать СССР на введение войск, однако «сознательно увеличивало шансы, что русские это сделают»{154}.

Саудовцы и китайцы вроде бы тоже были готовы помочь, но ключевую роль должен был сыграть Пакистан. Перед американцами возникла проблема. Они требовали, чтобы Пакистан свернул ядерную программу, но в таком случае им не стоило ждать сотрудничества в отношении Афганистана. Бжезинский убедил президента предоставить афганскому проекту приоритет, а нераспространение ядерного оружия отодвинуть на второй план. В считанные недели спецслужбы США организовали встречи со своими коллегами из Британии, Германии и Франции, чтобы обсудить практические способы поддержки моджахедов.

Сначала американская помощь моджахедам была довольно скромной. Рейган, пришедший на смену Картеру, назначил Уильяма Кейси директором ЦРУ. Кейси, человек религиозный, был уверен, что христиане и мусульмане могут объединиться против советских безбожников. Чарли Уилсон – конгрессмен, который выбивал деньги на помощь моджахедам, – говорил: «Во Вьетнаме погибли пятьдесят восемь тысяч, и мы кое-что задолжали русским»{155}. Кейси изменил задачу: нужно не пустить русским кровь, а выдавить их из Афганистана. Американская программа помощи быстро расширялась. С 1985 года поставки американского оружия в Афганистан выросли в десять раз. Пакистанцы направляли основную массу этих запасов более радикальным организациям. К моменту закрытия проекта в конце 1991 года американцы передали повстанцам помощь на сумму до девяти миллиардов долларов. Кроме того, очень крупные суммы вложили саудовцы{156}.

Тема моджахедов вышла за пределы исполнительной власти: у них появились покровители в Конгрессе, в обеих партиях, и их поддержка стала одним из важных вопросов внутренней политики США. Это помешало американскому правительству в свое время более гибко вести переговоры с СССР. Вследствие этого даже самые недостойные лидеры моджахедов превратились в героев. Ситуация ослепила американцев, помешала им понять природу тех сил, которые они выпустили на волю{157}.[28]28

Мысль о политизации американской поддержки моджахедов мне подсказал Артемий Калиновский.

[Закрыть]

Советские власти, конечно, знали, что перемещения войск легко заметить благодаря спутникам-шпионам и другой разведтехнике. Впоследствии советские генералы спрашивали себя, почему американцы никак не прокомментировали это, не высказали протеста, не выступили с выразительными предупреждениями. Они решили, что американцы с самого начала планировали заманить СССР в эту трясину[29]29

Они основывались главным образом на интервью Бжезинского Le Nouvel Observateur (январь 1998 года).

[Закрыть]. Но это неубедительное оправдание. Американцы неоднократно предупреждали русских: они не останутся равнодушными к тому, что СССР задумывает в Афганистане. И если американцы и поставили ловушку, то советским властям должно было хватить ума не попасться в нее.

Для людей, захвативших Тадж-Бек, все это не имело особого значения. Они знали, что совершили удивительный подвиг. Но операция оказалась во многом неясной, и позднее многие из ее участников с трудом вспоминали, что именно произошло. «У меня многое стерлось из памяти, – отмечал Владимир Гришин из “мусульманского” батальона. – Когда сейчас ветераны Отечественной войны рассказывают, я удивляюсь их хорошей памяти. У меня выключены некоторые эпизоды. Что-то из ряда вон выходящее у меня осталось в памяти, например довольно долго – месяц или два – я ощущал запах паленого мяса и крови»{158}. Один из участников операции впоследствии вспоминал, что бой на лестнице казался чем-то вроде штурма Рейхстага. Другой, несколько лет спустя побывав в разрушенном дворце, изумился тому, насколько узкими были ступеньки: они запомнились ему столь же широкими, как одесская лестница из фильма «Броненосец “Потемкин”». Еще один задумывался, не расценят ли обман афганцев – вроде бы товарищей по оружию – как предательство. Он успокаивал себя мыслью, что у русских не оставалось выбора, они были обязаны победить, и победа могла быть достигнута только таким путем.

Спустя годы этих людей стали считать героями, перевернувшими славную страницу русской военной истории. Но почти десять лет Кремль стремился держать подробности штурма в секрете. Солдаты поклялись хранить молчание, их героизм отметили, но с минимумом церемоний, и дисциплина по отношению к ним не была смягчена. Лейтенанта Востротина и его 9-ю роту 345-го десантно-парашютного полка отправили к оставшимся солдатам полка в Баграме лишь после Нового года. Они не тратили времени зря и набрали во дворце всякой всячины: немецкие каски, которые носила гвардия Амина, телевизоры, большой магнитофон, пистолеты, ковры и швейную машинку. Уложив все это в грузовик, они отправили машину в Баграм, надеясь внести некоторое разнообразие в жизнь гарнизона. Увы, командир полка Николай Сердюков счел их действия мародерством. Трофеи у солдат отобрали, Востротину грозил трибунал. Его поступок стоил ему и медали, и повышения, на которое он так надеялся{159}.

Четвертого января бойцов «Грома» и «Зенита» посадили в медленный винтовой самолет, и они полетели в Душанбе, столицу Таджикистана. Полет показался им бесконечным. У них не было ни документов, ни копейки денег. В аэропорту их встретил полковник пограничной службы, которого об их прибытии никто не предупредил. Момент был неприятным, хотя в конце концов солдатам удалось объяснить, кто они такие. Затем раненых отправили в госпиталь в Ташкенте, остальные отправились в Москву. Там их встретили с почестями, но объяснили, что они ни при каких обстоятельствах не должны рассказывать о том, чем занимались, и заставили подписать обязательство о неразглашении. Все происходило в условиях такой секретности, что даже медали – их было меньше, чем бойцы надеялись, – вручали тайком и в суматохе. Полковника Бояринова, погибшего под советскими пулями, посмертно признали Героем Советского Союза. Крючков неофициально приехал в его московскую квартиру и лично вручил медаль его жене и сыну{160}.

После этого солдат отправили на две недели в санаторий и лечили от стресса. Некоторые сбрасывали напряжение традиционным способом: топили кошмары в водке. Леониду Гуменному было трудно вернуться к обычной жизни: «Меня мучила страшная бессонница. Спал не более двух часов. Мне снились цветные сны, а также долго во сне ощущал запах дерьма, порохового дыма и крови – запах смерти. Только спустя полгода, после лечения в сочинском санатории смог как-то восстановиться».

Бойцы «мусульманского» батальона отправились домой 9 января. Перед отлетом у них изъяли все сувениры: кинжалы, пару пистолетов, транзисторный радиоприемник и магнитофон. Потом ходили слухи, что бойцы привезли из дворца драгоценности. На самом деле у них не было с собой ничего, кроме личного оружия – даже документов. Они знали, что добились чего-то выдающегося. Но они также знали, что их правительство намерено сохранить подробности свержения Амина в тайне. Один молодой офицер был даже уверен, что их самолет собьют, чтобы замести следы. Возможно, эта дикая, иррациональная мысль была симптомом стресса. Или свидетельством того, как солдаты относились к государству, которому служили{161}.