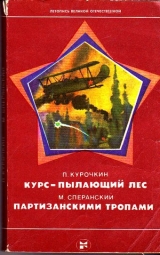

Текст книги "Курс — пылающий лес. Партизанскими тропами"

Автор книги: Петр Курочкин

Соавторы: Михаил Сперанский

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)

Иногда случалось и из ряда вон выходящее. Как-то экипаж Анисимова получил задание доставить груз в район, занятый партизанами. Погода была как по заказу: шел снег, тучи лежали чуть ли не на самой земле.

Взлетели. На бреющем пересекли линию фронта и пошли курсом на Ильмень. Слева – Старая Русса, справа – Новгород. До Чудского озера дошли благополучно. В заданном месте сделали круг. Условных костров не было. Выполнили второй круг – на земле по-прежнему темно. Пошли на запасную цель. Вскоре под крылом вспыхнули костры. Значит, все здесь в порядке. Сбросили груз, получили кодовый сигнал, что он принят, или «квитанцию», как это называлось у нас. [97]

На обратном пути Анисимов должен был пересекать железную дорогу Ленинград – Псков. Когда самолет оказался над ней, бортстрелок, который находился в башне с хорошим обзором, что-то закричал. Командир послал бортмеханика узнать, в чем дело. Оказалось, стрелок обнаружил поезд. Анисимов посмотрел вниз – точно! Он дал команду стрелку – зарядить пулемет зажигательными патронами, а сам стал пристраиваться к поезду. Зашел с правой стороны. Ночь темная, но поезд видно – светятся какие-то огоньки. Этот заход Анисимов выполнил как бы примериваясь. Потом он обогнал поезд, развернулся и сделал второй заход, уже боевой. Снизился до минимальной высоты – метров десять, – прижался поближе к поезду, как мог погасил скорость. Стрелок открыл огонь. Пулеметные трассы ударили по паровозу. На нем загорелось что-то, рассмотреть не удалось – поезд уплыл назад.

После третьего захода вспыхнул один из вагонов, и огонь разметал темноту. Взрыва экипаж не услышал, но самолет сильно тряхнуло и чуть не положило на крыло. Анисимов выправил машину, посмотрел вниз: поезд пылал! В свете зарева было видно, как вокруг него метались фашисты.

А через три дня от партизан пришло донесение, что советский самолет взорвал немецкий эшелон с военным грузом. Партизаны захватили поезд, взяли богатые трофеи. Гитлеровцы несколько дней не могли восстановить движение на этом участке дороги.

А через несколько дней зенитный снаряд попал в мотор самолета Ивана Ивановича Анисимова. Машину бросило в сторону. И тут же мотор смолк. Назад до партизанской базы тяжело груженную детьми машину не довести. Анисимов решил хотя бы перетянуть через пинию фронта, добраться до своей территории.

Тяжело, с надрывом, гудел правый мотор. Весь экипаж напряженно вглядывался в ночь. Вариометр неумолимо показывал снижение, приближалась земля. На пределе температура и давление масла. А внизу – черный лес. Деревья, деревья – ни одного светлого пятна! И когда уже казалось, что посадка на деревья неизбежна, впереди прямо по курсу что-то неясно засветлело – поляна, озеро или болото. Но выбора уже не было. Зажигание выключено. Не выпуская шасси, Анисимов сажает самолет на вынужденную... В стекла полетели комья снега. Затрещал фюзеляж. Потом наступила [98] тишина. Машина основательно пострадала, но все уцелели.

Четыре дня летчики с детьми добирались до железной дороги. Четыре дня и четыре ночи шли они через густой лес, по пояс проваливаясь то в сугробы мокрого весеннего снега, то в болота и ямы с водой.

На пятые сутки «робинзоны» добрались до деревушки вблизи железной дороги. Здесь всех накормили картошкой. Правда, не было хлеба, да и соли в обрез, но все равно еда показалась самой вкусной на свете.

Спустя несколько дней подбитый самолет отремонтировали, поставили «на ноги» и он снова встал в строй.

...Так дрались мои товарищи по оружию, однокашники и коллеги-аэрофлотовцы, одетые в армейскую форму.

Пока руки держат штурвал

В зимние месяцы мы летали в основном ночью, успевая выспаться за короткий день. Поскольку самолеты были поставлены на лыжи, можно было безбоязненно садиться на замерзшие озера – их немало встречалось по маршруту. Как всегда, партизанам мы возили гранаты, патроны для бронебоек, автоматов и винтовок, мины разного назначения, медикаменты, газеты, письма. В каждый тюк старались вложить записку и от себя, вроде: «Боевой привет партизанам глубокого тыла от летчиков! Бейте гадов метко и крепко!»

Когда у нас наладилось регулярное воздушное сообщение со многими бригадами, от партизан стали назначаться специальные люди, которые принимали самолеты и руководили посадкой детей. От своего начальника штаба они узнавали сигналы и точно раскладывали их на земле. Например, по таблице кодов сегодня был «конверт». Этот опознавательный знак устраивался так: четыре костра по бокам, пятый – «печать» называется, самый большой – посредине. Или «стрела»: пять-шесть костров в цепочку, а два по бокам – «перья стрелы».

Конечно, сигналы постоянно менялись и держались в строжайшей тайне от противника. Тем не менее гитлеровцы зажигали на земле массу своих костров и, случалось, сбивали нас с толку.

Партизаны понимали, какой ценой доставался нам каждый полет, и старались как могли угодить нам. Любимым [99] партизанским подарком для летчиков был трофейный пистолет. Тонкие психологи были партизаны. Хорошо понимали, что как бы здорово ни воевал летчик, какие бы подвиги ни совершал, все равно он был лишен одной радости – сам никогда трофеев не добудет. Вот и дарили они нам или «вальтер», или парабеллум, а то и бельгийский браунинг.

Ну а вообще-то у каждого, как у всех солдат на войне, по-разному проходила жизнь.

Нелегкая судьба сложилась у самого молодого в звене летчика Рустема Лобженидзе. Много раз он летал к партизанам, много раз попадал в тяжелейшие положения и всегда выходил из них с честью. Но вот уже почти в самом конце войны Рустем вместе с Леонидом Садовниковым полетел сбрасывать листовки в район курляндской группировки врага. Задание вроде бы и не из самых сложных... Но... их сбили над Либавой. И оба попали в плен. Леня Садовников умер в немецкой неволе, Рустему удалось дожить до победы в плену. После войны он еще долго летал на гражданских самолетах и обучал молодых пилотов.

В ночь с 29 на 30 марта 1944 года два вылета совершил Иван Тутаков. Первый рейс к партизанам в район Идрицы прошел у него удачно.

Вторично прилетев на площадку, Тутаков сдал привезенный груз, посадил в самолет двух тяжелораненых партизан и взял курс на Большую землю. Но на этот раз противник подкараулил его самолет. Пробив мотор, зенитный снаряд, не разорвавшись, вылетел наружу. Поврежденный мотор стал работать с перебоями, терял обороты и сильно чихал. Мотор охватило дымом. В эти секунды каждый метр высоты стал особенно дорог, а при скольжении пришлось бы ее потерять. Склонившись на правую сторону, Иван ждал, вспыхнет или не вспыхнет его самолет.

До линии фронта оставалось лететь минут пятнадцать, но в такой обстановке даже секунда кажется часом.

Расстегнув кобуру пистолета, Тутаков приготовился к бою в случае посадки на территории противника. Он решил драться до последнего патрона, но живым не сдаваться. Но вот в воздухе все чаще стали взрываться ракеты. Это немцы по своему обычаю освещали передний край своей обороны. Теперь Тутаков примерно знал, сколько еще осталось до передовой линии фронта и в [100] каком месте произойдет приземление его самолета.

Мотор стал выбрасывать искры, а до земли оставалось всего триста метров! По самолету начали бить трассирующими пулями. Иван упорно стремился вперед и не сворачивал с прямой. Он хорошо знал, что если будет уклоняться от выстрелов в стороны, то потеряет и эту высоту и не сможет перетянуть через линию фронта.

И вот быть же такому счастью: в этот миг наши «катюши» открыли сильный огонь, под крылом самолета загорелась земля. Обстрел с немецкой стороны прекратился, и на высоте сто метров Тутаков пересек огненный рубеж. Последнее, что успел сделать Иван, – дать в воздух ракету и сразу же произвел посадку куда пришлось – на маленькое озеро. Как выяснилось потом, приземлился он в километре от передовой, а до своего аэродрома оставалось километров пятнадцать.

Тутаков не успел вылезти из самолета, как был окружен автоматчиками. Они закричали: «Руки вверх!», но вскоре поняли, что перед ними наш, советский летчик.

Подъехала санитарная машина, увезла раненых партизан. Перед расставанием один из них сказал Ивану:

– Знаете, товарищ летчик, мы сегодня написали письма и отправили их первым рейсом. В них сообщили своим родным, что сегодня сами вылетим на Большую землю и скоро увидимся с ними. А когда нас подбили, то мы уже и не рады были, что написали такие письма. Ведь похоже, что наша встреча с родными могла и не состояться...

После отдыха, когда рассвело, Тутаков осмотрел самолет. Весь он был в масле и имел множество осколочных пробоин. Просто удивительно, что не задело ни его, летчика, ни партизан.

В полку посчитали Тутакова погибшим. Но авиатехник Григорий Конев уверенно сказал: «Он пешком придет». И действительно, утром Тутаков пришел пешком в свою эскадрилью.

На другой день к месту вынужденной посадки прибыли авиатехники Александр Смирнов и Григорий Конев. Они привезли с собой другой мотор, установили его взамен разбитого, и Иван Васильевич Тутаков смог сам привести самолет на свою базу.

Когда наши войска продвинулись вперед, пилот летал к тому месту, где его подбили, и узнал, что здесь [101] располагались танковые ремонтные мастерские противника. И только теперь ему стало как-то не по себе.

– Жаль, что я раньше не знал этого злого места. Ведь можно было бы обойти его стороной, – говорил нам Тутаков.

Но таких «злых» мест было много.

...Другой наш летчик, старший лейтенант Колобков, возвращаясь с задания, встретился над линией фронта с ночным истребителем противника. Колобков уклонился от атаки и перешел на бреющий полет, намереваясь незаметно уйти на свою территорию. Противник продолжал преследовать его самолет. Ночь была светлая, положение казалось безнадежным. Но Колобков нашел выход. Он резко развернул самолет на 180 градусов и, маскируясь лесом, пошел в обратном направлении. Истребитель противника не ожидал такого маневра и потерял Колобкова из виду. А он тем временем снова вернулся на партизанскую площадку и, пробыв там весь следующий день, ночью благополучно прибыл на свой аэродром.

Но не всем это удавалось. Особенно много неприятностей доставляла нам Идрица – сильно укрепленный пункт гитлеровцев. Возвращаясь из партизанского края, пилот Василий Калмыков над этим районом был схвачен прожекторами. Его самолет от прямого попадания зенитного снаряда загорелся. Летчика ранило осколком. Биплан вошел в скольжение... Превозмогая боль, Василий выполнил несколько сложных фигур высшего пилотажа, но пламя сбить не сумел. Бензином залило одежду летчика. С обгорелым лицом и руками Калмыков выбросился на парашюте. Как чувствовал, взял его с собой в этот полет. Попутный ветер относил Калмыкова в сторону линии фронта. Спускаясь на парашюте, летчик с тревогой ожидал момента приземления – куда его занесет: на свою или вражескую территорию?.. Неожиданно у самой земли по нему открыли огонь, и он упал на землю... Пулеметная трескотня продолжалась долго. Василий освободился от лямок, отполз в сторону.

Вдруг он услышал невдалеке русскую речь.

«Здесь я!» – крикнул он.

Но никто не подходил.

«Что же вы, братцы?» – летчик едва не терял сознание от боли. [102]

«Подойти не можем, заминировано», – сдавленно проговорил кто-то.

«Все равно умирать», – подумал Калмыков и пополз на голос. Цепляясь за землю, он потихоньку двигался вперед, останавливался, собираясь с силами, и снова делал крохотный рывок. Истекая кровью, летчик все же дополз до траншеи. Тут его подхватили наши пехотинцы и отправили в госпиталь.

«Случайность в кубе», как потом говорили у нас в полку, трижды уберегала судьба Василия от смерти: обычно летал без парашюта, на этот раз взял его, парашют не сгорел и перенес его за линию фронта всего лишь на несколько сот метров, а когда он полз по заминированному полю, то ни одна мина не взорвалась, словно жалея израненного летчика.

Мастерство высшего пилотажа показал и летчик Владимир Кореневский. В сырую мартовскую ночь у озера Лида снаряд повредил элероны плоскостей и консольную часть верхнего правого крыла. Кореневский вложил всю душу и сердце в этот почти безнадежный полет и привел на базу сильно поврежденный самолет, на борту которого были дети.

...Однажды фашисты сбили и мой самолет. Я еле-еле дотянул до партизанской базы и вынужден был остаться у них. Время было тревожное – каратели сжимали кольцо блокады, и партизанам приходилось туго. Весь день шел ожесточенный бой на подступах к аэродрому.

Только к ночи понемногу все затихло...

И тут мы услышали знакомый рокот самолета. Летел По-2. Быстро разожгли несколько костров. Вижу – из темноты вынырнула «семерка». На «семерке» летал мой друг Сергей Борисенко! Мастерски посадив самолет, Сергей выскочил из кабины и направился прямо к кострам. Тут он увидел меня.

– Петя! Курочкин! – закричал Сергей, обхватывая меня сильными руками. – Что случилось?

– Зенитчики перебили левую лыжу...

– Я слетаю еще раз и привезу механика с лыжей. А пока почитай вот это, – Сережа достал из планшета письмо... от мамы.

– Вот и письма уже получаю с Большой земли, – засмеялся я, торопливо вскрывая конверт.

Сергей забрал двух партизан и троих детей, которых нашли в одной из брошенных деревень. Я же решил дождаться [103] механика, чтобы заменить лыжу и вернуться домой на своем самолете.

На рассвете гитлеровцы возобновили бой. В воздухе появился Ю-87 – «лаптежник». Он начал бомбить партизан. К счастью, немец-летчик не увидел мою машину. Она стояла в густом ельнике и сверху была забросана свежим хворостом.

Еще одни сутки провел я на партизанской стоянке. А в следующую ночь снова вернулся Борисенко, на этот раз с техником. Отремонтировали самолет, и я благополучно вернулся на родную базу.

У озера Полисто

Партизанское соединение Алексея Егоровича Сидоренко вело тяжелые многодневные бои. Оттуда пришел связной и сообщил координаты. Партизаны просили оказать им помощь. Гитлеровцы решили во что бы то ни стало разделаться с партизанами и все время наращивали удары, отрезая дороги и тропы, по которым еще могли бы просочиться бойцы. Захватив деревню, они сжигали дома, расстреливали всех без разбору. Многие жители перед тем, как прийти карателям, убегали к партизанам. В соединении собралось много женщин и детей. Они сковывали силы партизанской бригады, замедляли ее движение. Уменьшался и без того жалкий паек у бойцов. А оставить их на произвол судьбы Сидоренко не мог: всех фашисты непременно расстреляли бы. К несчастью, из строя вышла рация, поэтому пришлось посылать через линию фронта связного.

Мы понимали отчаянное положение партизан, но ничем помочь не могли. Стояла на редкость плохая погода – дождь, туман, густой снег, облачность от самой земли и до практического потолка наших По-2 – тысячи на четыре метров.

Связной сказал, что Сидоренко будет ждать самолеты около озера Полисто. Если партизаны услышат знакомый гул самолетов, то постараются разжечь как можно больше огня, чтобы площадку можно было разглядеть сквозь какой угодно туман.

Поразмыслив, командир ночной эскадрильи Иван Алексеевич Ковалев все же решился назначить разведывательный полет. Он послал к партизанам в разведку Сергея Борисенко.

Вместе с Сергеем должен был лететь штурман эскадрильи [104] Коля Черников – парень шумноватый, но грамотный и организованный. У него было прямо-таки штурманское призвание и талант. А дело это далеко не простое.

Несведущему человеку обыкновенная карта ничего не скажет. Разве что сообщит, что здесь – равнина, здесь – горы, здесь – море. Она воспримется как черное и белое, без полутонов. Но стоит вспомнить уроки географии в школе, курс военной топографии в училище, и карта сможет рассказать об очень многих вещах. Черные линии меридианов и широт укажут квадрат, где находится тот или иной населенный пункт. Другие условные знаки подскажут, на берегу какой реки, у какой железной дороги он стоит, что его окружает.

Летящий человек прежде всего обратит внимание на масштаб. Мы пользовались «миллионкой», то есть картой, где местность была уменьшена в миллион раз, в одном сантиметре карты укладывалось десять километров земли.

Масштаб позволял точно ориентироваться в расстояниях. Если приложить линейку одним концом к нашему аэродрому и измерить расстояние до озера Полисто, то получалось двадцать четыре сантиметра, двести сорок километров по земле.

Кроме того, карта сообщала о том, что окружающая местность возвышалась над уровнем моря на сто шестьдесят метров. Эти данные требовались для определения безопасной высоты полета. Ведь высотомер, основанный на перепадах барометрического давления, ведет отсчет от нулевой высоты своего аэродрома. Если аэродром лежит в местности, расположенной на высоте сто метров над уровнем моря, то над Полисто самолет, низко летящий в непроглядной ночи, неминуемо столкнется с землей, так как прибор не в состоянии учесть разницу в высотах аэродрома и конечного пункта маршрута.

Разумеется, перед тем как вылететь, летчик и штурман изучают район полета. На прочерченном цветным карандашом маршруте они определяют сначала курс по карте. Затем, пользуясь данными синоптиков, учитывая скорость и направление ветра, а также девиацию, то есть разницу между географическим и магнитным меридианами, высчитывают истинный курс и его наносят на карту. Потом приглядываются к местности, которую должны пересечь, проводят, так сказать, общую и детальную ориентировку – запоминают очертания рек, [105] расположение заметных деревень, изгибы шоссейных и железных дорог, отмечают наиболее характерные ориентиры. Скажем, если они полетят со скоростью сто десять километров в час, то через двадцать восемь минут полета пересекут реку, которая должна протекать с северо-запада на юго-восток. Справа они увидят характерный излом леса, а слева – поле... Эти важные ориентиры подскажут, что полет выполняется правильно. Когда же Черников раскрыл карту, по которой был прочерчен маршрут полета в район озера Полисто, он не увидел вообще никаких ориентиров: на всем протяжении полета лежали сплошные болотистые леса.

– Попробуй найти здесь партизанский лагерь! – встревоженно воскликнул штурман.

– Для того ты и летишь, Коля, – сказал Борисенко. – Если бы я эти ориентиры видел, то вместо тебя положил бы пару лишних ящиков с патронами.

Поджав губы, Черников достал из полевой сумки карандаш, масштабную линейку, транспортир, ветрочет, блокнот. Сначала он в стороне от аэродрома обвел кружок – точку якобы своего взлета. Так полагалось делать для того, чтобы гитлеровцы не могли узнать, где точно расположен наш аэродром в случае, если собьют самолет и карта попадет им в руки. Затем красными кружочками штурман обвел поворотные и конечный пункт маршрута, соединил их прямыми линиями. По масштабной линейке определил расстояние между пунктами вылета, контрольными и поворотными ориентирами, если можно таковыми назвать бесконечные леса. Потом стал рассчитывать график движения по маршруту, чтобы дать летчику верный курс по компасу, расчетную скорость и строгое время полета. Иначе можно заблудиться в слепом полете.

Это сейчас летчики водят самолеты в облаках и ночном небе, в снегопады и туманы, но в наше военное и далекое время искусством слепого вождения владели немногие пилоты. Звание мастера ночного пилотирования встречалось не чаще, чем звание Героя Советского Союза.

Сережа Борисенко был одним из таких летчиков. Но в первый разведывательный полет к партизанам даже он вынужден был взять с собой штурмана, который помог бы в быстро меняющейся ночной обстановке определить правильный курс. [106]

Летчик и штурман облачились в теплые комбинезоны, взяли с собой автоматы и пошли к самолету.

Снег сыпал с неба. Поддувал сырой ветер. Вдруг кто-то из техников увидел в просвете звезды! Неужели скоро развиднеется?

Помигав навигационными огоньками, По-2 пошел на взлет и сразу скрылся из глаз.

Борисенко нужно было преодолеть 240 километров. Столько же – обратно да затратить какое-то время на поиски озера. Ждать надо было его не меньше пяти часов. Но никто не сомкнул за это время глаз. Слишком долго тянулась эта ночь.

С собой Сергей взял патроны и рацию для партизан. Он должен сразу после приземления дать знать о себе.

Однако эфир безмолвствовал.

Лишь перед самым рассветом рация заработала. Кодом Борисенко сообщил, что в пути несколько раз попадал под прожектора и огонь зениток, пришлось уклониться от курса и долго блуждать. Озеро и партизан он нашел, однако горючего на обратный путь не хватило.

– Придется друга выручать вам, Курочкин, – сказал комэск Ковалев.

– Когда прикажете вылетать, Иван Алексеевич? – спросил я, надеясь, что командир пошлет меня немедленно.

– Следующей ночью. А днем тщательно разработайте маршрут, постарайтесь обойти все зенитные установки, о которых сообщил Борисенко.

Я засел за расчеты, а Григорий Дебелергов стал приспосабливать к самолету дополнительную емкость для бензина, который требовалось перекачать в машину Сергея.

Высчитал я курс самым тщательным образом. Надо ли говорить, что летчик должен знать арифметику на «пять с плюсом». Но ведь бывало, из-за небрежности или торопливости при подсчете остатка горючего неправильно помножит он «семь на восемь» и садится на вынужденную где-нибудь на вражеской территории с пустыми баками. Или знает, что без полетной карты лететь нельзя, и должна она быть в планшете, а он засунет ее в голенище сапога, бытовал такой фронтовой шик, а карта в полете вывалится на пол, ее не достать, так как руки заняты управлением. Станет тянуться, потеряет пространственное [107] положение, сорвутся с мест знакомые ориентиры – и заблудишься.

Конечно, ошибку можно исправить, но до тех пор, пока не переступишь известной границы. Тот, кто помнит о ее существовании, не впадет в панику, сумеет удержать себя в руках. Самая страшная ошибка в полете – растерянность. Поэтому, что бы ни случилось, надо знать – пока ты хозяин положения и диктуешь свою волю машине, бояться тебе нечего. А растеряешься – тогда тебе конец.

С училища я запомнил такой «урок». Однажды при полетах зимой пошел я на посадку, убрал газ до минимальных оборотов и планировал. Мотор на морозе остыл. Когда я почувствовал, что до знаков не дотяну, дал газ, чтобы оборотами подработать точное приземление, а мотор чихнул и заглох. Вместо того чтобы спокойно оценить обстановку и попытаться все же дотянуть до аэродрома, я принял суматошное решение идти на вынужденную. Взгляд зацепился за лужок, туда я и плюхнулся. Лужок же оказался болотом... Не разведи паники, спокойно бы сидел я на аэродроме, а вот растерялся, и слава богу, что машину не поломал, но вымок и продрог основательно...

Закончив работу с картой, пошел докладывать Ковалеву о готовности к полету.

Комэск стал придирчиво рассматривать разработанный мною маршрут. Однако ни одной ошибки он не нашел.

Я взлетел с таким расчетом, чтобы над линией фронта пройти уже в темноте. Набирая высоту, подошел к линии боевого соприкосновения с врагом. По-прежнему она хорошо определялась перестрелкой с обеих сторон и множеством осветительных ракет, которые немцы пускали почти непрерывно, чтобы помешать нашим пехотинцам-разведчикам.

Вдали, чуть левее продольной оси самолета, вспыхивали длинные ярко-голубые лучи вражеских прожекторов. По ним можно было определять крупные опорные пункты противника. Лучи, периодически устремляясь в небо, отыскивали самолеты.

Подлетая к месту посадки, я помигал бортовыми огнями. На земле вдоль посадочной площадки выпустили зеленую ракету... Направление и цвет выпущенной ракеты совпадали с паролем. Теперь можно заходить на посадку. И тут же запылали ярче посадочные костры. [108]

На партизанской стоянке меня ждали Сережа Борисенко и Коля Черников. Добровольные помощники помогли заправить их самолет горючим из бака, приготовленного моим техником.

Мы торопились до рассвета вернуться на свой базовый аэродром. Но партизанам было жаль нас отпускать.

– Завтра прилетим обязательно!

– Прилетайте! Прилетайте! Будем ждать вас всю ночь! – кричали партизаны.

Нам дали наказ привезти побольше табаку, свежих газет.

Простившись, мы с детьми на борту вылетели в обратный путь.

Возвращаться было легче. Правда, ориентировка по-прежнему была сложной, но летели увереннее. Особенно хорошо почувствовали себя, когда линия фронта осталась позади.

Срулив самолет в сторону от посадочной полосы, выключаю мотор и быстро вылезаю из кабины.

Катит «санитарка», бегут механики, подходят летчики...

На следующую ночь с Сергеем Борисенко до отказа нагрузились боеприпасами, газетами, достали конвертов, бумаги и, конечно, несколько пачек табаку... От себя лично Сергей собирался подарить партизанам свою любимую книгу «Заветное слово Фомы Смыслова» и сделал такую надпись: «Народным мстителям от летчика старшего лейтенанта Борисенко С. Беспощадно истребляйте немецких захватчиков!»

В обратном рейсе, обойдя стороной Идрицу, мы, посчитав себя в безопасности, вдруг попали в клещи трех прожекторов. Оказывается, это был незнакомый нам укрепленный немцами район, где железная дорога скрещивалась с четырьмя шоссейными. Глаза слепило. Зенитки открыли бешеный огонь. Прожектора находились прямо под самолетом.

Убрав газ, крепче сжимая рычаги управления, мы начали пикирование с высоты тысяча семьсот метров среди разноцветного фейерверка зенитно-пулеметных огней, щедро посылавшихся снизу вдоль лучей прожекторов. Я оторвался от огней, но самолет Сергея продолжал оставаться освещенным. Тогда он резко ввел машину в левый вираж и выскользнул из огня, продолжая пикировать с новым курсом. Потеряв самолет, прожектора зарыскали по сторонам. Снаряды и пули по-прежнему [109] летели в пространство в надежде настичь цель. На высоте шестисот метров, взяв первоначальный курс, самолет устремился к линии фронта. Но не прошло и полминуты, как снова самолет Сергея был схвачен прожекторами. Ну как после этого не рассердиться на небесный тихоход, который не успевал отлететь подальше от преследовавших прожекторов?!

Сергей впервые обозвал свой самолет черепахой.

Маневрируя, он все же выскользнул из лучей и на бреющем пришел на свою базу...

Вскоре наш командир эскадрильи получил от комбрига письмо:

«Дорогие летчики! Ваша помощь неоценима! Вам благодарны сотни бойцов-партизан, тысячи советских граждан, матерей и детей наших, живущих теперь под надежной охраной партизан.

Вас благодарят, вами восхищаются раненые бойцы-партизаны, перевезенные вами в советский тыл и спокойно выздоравливающие в госпиталях.

Вас не забудут матери, чьи дети доставлены вашими самолетами на советскую территорию, где они нашли ласку и приют».

Поединок с «мессершмиттом»

Май 1944 года в наши края пришел жарким. По маленьким, едва заметным признакам мы догадывались, что в это лето наступление начнется где-то невдалеке от нас, по-видимому, в Белоруссии.

К нам пришла новая материальная часть, моторы, запасные части. Все чаще мы стали возить не оружие, не боеприпасы, а взрывчатку, которая понадобится партизанам для разрушения железнодорожных и шоссейных дорог, для уничтожения мостов, чтобы парализовать вражеский тыл в момент наступления.

Но обратно мы по-прежнему брали на борт тех же детей. Словно чуя неминуемую расплату, гитлеровцы стали более бешеными темпами вывозить в Германию молодежь, подростков, попадавших в участившиеся облавы.

...Я приземлился на лугу. Когда-то здесь была пашня, но с приходом немцев ее забросили, она заросла сначала пыреем, полынью, а потом луговой травой.

От деревни ничего не осталось. Ее сожгли каратели. [110]

Только черные печные трубы угадывались на блеклом фоне ночного неба. Население жило в подвалах и землянках. Женщины, старики, дети таскали на себе плуги, пахали, сколько могли обработать земли. Они сами едва сводили концы с концами, да еще кормили партизан.

Отряд стоял километрах в тридцати в лесу за большим топким озером, заросшим осокой и камышами. В деревню нет-нет да и наезжали каратели, и чтобы не навлекать на мирных жителей беды, партизаны старались появляться здесь как можно реже.

Когда стало известно, что за детьми прилетит самолет, посадочную площадку пришлось выбрать все же на лугу у деревни – других подходящих ровных мест в округе не было. Ребятишки приехали на подводах. Сопровождающий – пожилой бородатый мужчина, бывший колхозный конюх, – заранее выложил костры ромбом, как и было условлено. На вопрос, сколько он привез детей, партизан ответил:

– Да забрал сколько было. Пятнадцать душ!

Я поглядел на столпившихся ребятишек. Им было от семи до двенадцати лет. Если учесть, что в среднем каждый потянет килограммов двадцать пять, то мне надо было поднять триста семьдесят пять килограммов. Конечно, я и мои техники рассчитывали на девять-десять человек, но не на пятнадцать же!

– Они такого навидались, не дай бог каждому, – проговорил партизан, почувствовав мою растерянность.

Он потоптался еще минуту и, наклонившись, прошептал, будто передавая военную тайну:

– Каратели, слышь, обложили и с Пудовки, и с Жадова... так что кровушка прольется немалая, язви их в душу!

– Ну ладно, сажайте, – разрешил я. – Только по росту. Сначала кто постарше, а маленьких им на колени.

Дети быстро забрались в кабину. Закрыл крышку с окошечками из плексигласа, защелкнул замки. «Ну, милый, не подкачай», – хлопаю самолет по фюзеляжу.

Я оторвал самолет буквально на последних метрах луга. Дальше текла речка. Мотор на полных оборотах, а самолет никак не хочет подниматься выше. Или мне это показалось? Конечно, показалось. Вот уже лес, а я выше сосен. Значит, кое-какую, но высоту набрал.

Решил подниматься еще выше. Если случится что, у меня, будет запас высоты и, следовательно, времени. Можно как-то выкрутиться. В противном же случае я [111] буду обречен. Да не я! Я на то и послан, чтобы воевать. А вот если ребятишек погублю – никогда никто мне этого не простит.

Секундная стрелка, подрагивая, описывает круги по циферблату. Трещит мотор, на крыле изредка сверкают всполохи – отблески от пламени выхлопной трубы.

Чуть-чуть сбавляю обороты. Самолет не проваливается вниз. Это уже хорошо. С полукружья козырька в лицо бьют мелкие капли мороси. Я попал в тучу и скоро, по-видимому, окажусь выше облачности. Облачность буду держать про запас, при малейшей опасности спрячусь в ней, как пехотинец за бруствер.

Наконец вижу звезды. Такое множество звезд бывает только на юге. Они горят так близко, так ярко, что кажется, протяни руку – и снимай одну за другой.

Стрелка высотомера доползла до двух тысяч метров. Хватит. Устанавливаю режим горизонтального полета. Смотрю на часы. Прошло пятьдесят минут, как я в воздухе. Бензин из запасного бака выработан, теперь мотор работает на основном.