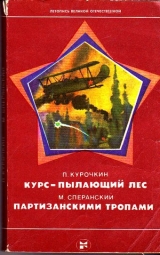

Текст книги "Курс — пылающий лес. Партизанскими тропами"

Автор книги: Петр Курочкин

Соавторы: Михаил Сперанский

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)

Инженером нашей эскадрильи был Григорий Ефимович Сербин. Нам он казался уже пожилым. Ему было лет тридцать пять. Не помню, чтобы он говорил о чем-либо другом, кроме моторов, запчастей, ресурсов двигателей. Вечно озабоченный, поджарый, как гончая, он бегал по аэродрому, подгонял механиков и техников, иногда сам лез в мотор, проверял самолеты, которые должны были вылетать.

Мы не знали, когда Сербин спал, когда умывался и брился. На аэродроме он был всегда – и днем и ночью. Когда обычно под утро мы возвращались из ночного рейса, первой среди встречающих маячила длинная фигура Григория Ефимовича.

Роль Сербина в обеспечении наших полетов была настолько велика, что я не могу не рассказать о нем поподробнее.

Сербин родился в Крыму в семье пастуха-батрака, которого гоняла нужда по Сибири и Дону. В 1928 году отец вступил в коннозаводскую коммуну имени РВС. [51]

Григорий окончил курсы трактористов и работал на машинах, о которых теперь и не вспоминают, – «интер», «фордзон», «джандир». Потом его призвали в армию. Сначала служил в конном взводе разведчиков, позднее учился в военной школе младших авиаспециалистов.

После демобилизации работал в Краснодарском отряде сельскохозяйственной авиации. Когда началась война, его отряд стал работать на нужды фронта. Сербин воевал на Кубани, в Крыму, участвовал в легендарной Керченской операции.

Потом авиаэскадрилью, в которой служил Сербин, перебазировали в Сочи, и попала она в состав Кавказского фронта. Гитлеровцы были уже рядом с Туапсе. Шли бои на Главном Кавказском хребте. Самолеты летали в те места, где другой вид транспорта было невозможно применить. Они перебрасывали туда оружие и продовольствие, а обратно вывозили раненых бойцов и командиров. Отдельные экипажи летали к партизанам в Крым, в районы Симферополя, Керчи, Феодосии. Всю сложность и трудность таких полетов может оценить только летчик, сам летавший в глубокий тыл врага. Без связи, без ориентиров безоружный самолет летит морем, и только морем. И в любой момент он мог стать легкой добычей вражеских истребителей, которые барражировали в воздухе от зари до зари. Но и малейшая неисправность в моторе, отказ рулей управления грозили верной смертью. На море на вынужденную не сядешь...

Наверное, здесь Сербин приучился готовить мотор к полету так, чтобы он работал как часы.

После наступления на южном участке фронта эскадрилья перелетела в Елец. Здесь Сербин попал в состав нашего авиаполка.

Благодаря таким авиационным специалистам, как Григорий Ефимович, мы не знали тревог за свои самолеты – они всегда были готовы к полету.

«Если бы вы, летчики, знали, – напишет впоследствии инженер Сербин, – как мы вас ждали с задания... Это нельзя рассказать, это можно только душой прочувствовать. Каждый из полетов, особенно в тыл врага, к партизанам, был равен подвигу...»

Почти такого же двухметрового роста, любовью к самолетам похожий на Сербина, был курянин Павел Павлович Шокун – старший авиатехник звена. Во многие полеты я брал его с собой. Хотя в штурманском деле он разбирался слабо, но у него была превосходная зрительная [52] память. Стоит пролететь раз, и он запомнит все ориентиры, все речки и ручейки, канавы и кочки этой местности, будто здесь родился. Часто Пал Палыч, как мы звали его, служил вместо тормоза. На По-2, как известно, тормоза шасси не было, а посадочная площадка обычно чудовищно мала. И надо, например, доставить в штаб срочный пакет. Тогда мы садились на обыкновенные более или менее прямые дороги-проселки. Делали так: парашютируя, я нацеливал самолет на посадку. Пал Палыч вылезал из задней кабины и садился верхом на фюзеляж. Как только шасси касались земли, техник скатывался вниз, к стабилизатору, и резко осаживал хвост. Таким образом, на посадке сразу увеличивалось лобовое сопротивление, самолет тормозил, мы останавливались в самой близости к штабу. Площадку же для взлета подбирали уже в другом месте.

Однажды, как в песне поется, «на честном слове м на одном крыле» из полета вернулся самолет Коли Загребнюка. Казалось, фашисты не оставили на нем ни одного живого места. Мотор коптил, чихал, с грохотом выл. Крылья были все в лохмотьях, из лонжеронов и нервюр торчали щепки. «Мессера» били наверняка, и только чудо спасло летчика. Горестно качая головами, Сербин и Шокун осматривали машину.

– Придется списывать, – проговорил, наконец, Григорий Ефимович и вдруг начал оправдываться перед Пал Палычем: – А где ее отремонтируешь? Моторама перебита, один цилиндр тоже, фюзеляж – чихни – сам развалится...

– Да я что? Я ничего, – забубнил Шокун. – Оно, конечно... Только если...

– Что «если»? – насторожился Сербин.

– Раму-то сварим, цилиндр на складе найдем, а но мелочи кой-что у меня найдется.

Сербину и самому не хотелось списывать разбитый самолет, но возможности ремонтировать его во фронтовых условиях он не видел.

Техники, мотористы, инженеры и так были загружены до предела – где найдешь лишнее время?

Из полевой сумки инженер эскадрильи вытащил бланк дефектной ведомости:

– Давай лучше писать. Диктуй.

Пал Палыч начал с легкого:

– Лонжерон правый нижний... Его тут можно хомутиком [53] стянуть. Две нервюры... А это вообще раз плюнуть. Столяр запросто сварганит.

– Ты, Палыч, не крути, – рассердился Сербин. – Говори только повреждения – то и то, и молчи о том, как исправить.

– Ну, перкаль на верхней плоскости два метра, фюзеляж у пилотской кабины – фанера клееная, – набычившись, начал диктовать Шокун. – Растяжка левой плоскости. Элероны... Тяга руля высоты... Так это же проволока!

Переругиваясь, Сербин и Шокун все же составили ведомость, записали сорок шесть серьезных повреждений. Старший инженер полка по ремонту Кузнецов находился на базовом аэродроме тяжелых кораблей. Когда Сербин показал ведомость командиру полка, Седляревич без разговора вытащил авторучку и хотел уже ставить подпись под приговором «списать». Но в этот момент взбунтовалось сердце старого механика. Сербин даже обиделся на промолчавшего командира полка. Он думал, тот будет просить, убеждать, что каждая машина на счету, что летать скоро вообще будет не на чем.

– Списать-то легче легкого, Владимир Алексеевич, а может, помараковать еще? – И выжидательно уставился на Седляревича.

– Да что тебя убеждать, Григорий Ефимович? Сам знаешь...

– Считайте, убедили. Сделают ребята, сделают.

Обрадованный Сербин схватил дефектную ведомость и помчался к техникам.

Действительно, глаза страшатся, а руки делают. Через несколько дней самолет Коли Загребнюка, блистая новыми заплатами, был полностью отремонтирован и мог бы летать долго, если бы не злая судьба, сократившая ему жизнь.

Он возвращался из партизанского отряда. На борту было двое тяжело раненных бойцов. До линии фронта оставалось минут пять лета. Вдруг небо озарило светом двух мощных прожекторов. И как раз нигде ни облачка, чтобы укрыться! Заговорили орудия и пулеметы. Десятки снарядов, тысячи пуль потянулись к самолету. В воздухе, показалось, нет и метра, где бы не рвался снаряд! Он бросил машину в пике, чтобы быстрее снизиться, прижаться к земле и на бреющем проскочить опасную зону, хотя и боялся трясти своих раненых, которые [54] и так с трудом переносили болтанку самолета и глубокие виражи. Он уже попадал в такие переделки, думал и на этот раз выскочить целым.

Снаряд ударил в бензобак. Взрыв окатил бензином всю машину. Она вспыхнула как смоляной факел. Еще несколько секунд держался огонь, долго ли гореть перкалю и клееному дереву!

Так погиб Коля Загребнюк и с ним два партизана.

Сербин и Шокун не могли взять вину на себя. Их самолет работал хорошо и мог бы еще долго летать, но он пал смертью храбрых, как боец в атаке, который бросился навстречу вражескому огню, и злая пуля нашла его сердце.

Немало самолетов вернул в строй и инженер Константин Александрович Белокопытов. Это был человек весьма одаренный, смелый, склонный к технической выдумке. Он и в авиацию пришел, когда только создавалось Общество друзей воздушного флота (ОДВФ). Он конструировал авиационные аппараты, создал легкий самолет, на котором совершил свой первый полет, построил несколько типов планеров. В 1928 году Белокопытов организовал планерную школу, позднее преобразованную в школу гражданской авиации. Его аэросани Б-2 на шесть мест развивали скорость до 120 километров в час. Решением краевого совета Осоавиахима и комиссии ВВС Приволжского военного округа, где работал инженер и конструктор, они были допущены к эксплуатации. На них обучались пилоты, проводились также агитационные пробеги. Успехов добился Белокопытов и в конструировании глиссеров. Для военно-учебных целей он построил мощный глиссер с мотором в триста лошадиных сил.

В середине тридцатых годов Белокопытов перешел на работу в Московский научно-исследовательский институт Гражданского воздушного флота. На заводе № 1 имени Осоавиахима при его участии строятся усовершенствованные глиссеры для районов, где они были незаменимым видом транспорта. Константин Александрович участвовал в проектировании и строительстве первого в мире быстроходного двухкорпусного глиссера-экспресса типа «Катамаран» на сто мест. На этом судне было установлено четыре авиамотора общей мощностью в три тысячи лошадиных сил. Несколько лет «Катамаран» работал на Черном море.

В войну Белокопытов попал в наш полк и много сделал [55] в совершенствовании летных качеств самолета. Самолетно-моторный парк состоял из машин однотипной конструкции. В какой-то мере это облегчало работу по эксплуатации материальной части. Хотя санитарные самолеты СП и С-2 являлись модификацией По-2, но имели отличие по внешнему виду и внутреннему устройству. Они были тяжелее своего собрата, поэтому на них устанавливались моторы большей мощности. Безупречное состояние двигателя всегда помогало нам, летчикам. В авиации говорят, что двигатель – сердце самолета. Оно находилось в надежных руках техсостава. Для летчиков мотор был вторым сердцем. Техники, инженеры делали все от них зависящее, чтобы обеспечить боеспособность самолета, создать условия для выполнения максимального количества вылетов, гарантировать победу в поединке с зенитчиками и фашистскими истребителями.

С отвагой и стойкостью, в любую погоду, часто под огнем противника наши технари готовили машины к полетам, быстро вводили в строй поврежденные самолеты.

Однажды, возвращаясь с боевого задания, самолет По-2 с двумя ранеными попал в туман и врезался в лес. Он повис на деревьях. Правда, летчик и раненые остались живы, но самолет получил большие повреждения. Были поломаны плоскости, разорвана нижняя часть фюзеляжа, перебито хвостовое оперение. Казалось бы, дорога этому самолету одна – на свалку. Но Белокопытов разработал свой план. Под его руководством техники изготовили большие лестницы, поставили лебедки и осторожно сняли полуразбитый самолет с высоких деревьев. Через несколько дней машина была восстановлена и продолжала летать на боевые задания.

Вообще техники, механики, мотористы, ремонтники, шоферы под командованием Белокопытова творили, что называется, чудеса. Они изготовляли в полевых условиях сложные детали, латали плоскости, клеили камеры шасси, смело осуществляли разные эксперименты, которые давали возможность вдвое увеличивать дальность полета и не меньше чем втрое повышать грузоподъемность машин. Подобно врачам-исцелителям, они проделывали сложнейшие операции и возвращали самолеты к боевой деятельности. У них почти не было случаев, чтобы подбитые машины списывались.

На плечи технического состава ложились и другие [56] заботы. Наши технари катками выравнивали взлетные полосы, засыпали воронки после бомбежек, строили землянки, маскировали самолеты, вели круглосуточную охрану, поскольку у нас не было ни штатного батальона аэродромного обслуживания, ни ремонтных мастерских, ни маскировщиков, ни вообще лишних бойцов.

Рожденный в воздухе

Синоптик на разборе полетов уныло сообщил:

– В районе Агурьянова грозовой фронт, облачность сто метров. Видимость... да что говорить? Нету видимости.

– Значит, надежд на улучшение погоды нет? – сердито переспросил командир полка, как будто этот белесый курчавенький лейтенант был виноват в том, что низкие тучи с дождями и ветром обложили весь огромный район наших действий.

– Так фронт же! – воскликнул синоптик, объясняя этим словом всю погодную обстановку.

– А лететь, товарищи, надо. – Седляревич поднялся с чурбака и обвел взглядом летчиков. – В Агурьянове ждут дети, туда же приказано перебросить представителя штаба партизанского движения.

– А много детей? – спросил кто-то.

– Четырнадцать.

– Тогда пусть Курочкин летит. У него мотор с форсажем, вытянет.

Все поглядели в мою сторону. Лететь, по правде говоря, не хотелось. От постоянного недосыпания у меня стала побаливать голова. Сегодня же поламывали кости – погода обостряла ревматизм, приобретенный в сырых землянках, в сквозняках полетов. Но и отказываться было неудобно. Обычно мы расценивали землю как посадочную площадку, с которой можно взлетать. Каждый из нас стремился больше быть в воздухе, чем на земле.

– Что молчишь, Курочкин? – спросил Седляревич.

– К полету готов! – ответил я.

Владимир Алексеевич внимательно посмотрел мне в глаза, но ничего не сказал и перешел на другое:

– Наша машина как бы нарочно создана для трудных [57] метеорологических условий. Облачность сто метров для нее – лучше не надо. Другое дело – гроза. Но и ее можно обойти. Давайте, пока этот грозовой фронт висит над нами, поработаем.

Все дружно загомонили: летать так летать! Когда пилоты стали расходиться, Седляревич задержал меня.

– Как вы себя чувствуете? – спросил он. Я пожал плечами.

– Вылет, как обычно, вечером. А пока отдыхайте. Возьмите у врача люминал, выспитесь хорошенько.

– Есть выспаться, – подтянулся я.

Снотворное подействовало. Ребята накрыли меня меховыми куртками, поспал я хорошо, и, когда проснулся, хворь будто рукой сняло.

Стал готовиться к полету. Развернул карту, начертил кривую маршрута с учетом конспирации трассы полета и КПМ – конечного пункта маршрута. Красным карандашом округлил зенитные установки врага. Предполагаемая посадочная площадка была рядом с лесным массивом и озером, в стороне от железной и шоссейной дорог. Это уже радовало. Фашисты не скоро смогут добраться до нее, если и увидят, куда я нацелился на посадку.

Пришел невысокий бородатый мужчина в стареньком кожушке, порыжевших от старости сапогах. Поискав место, поставил в угол автомат, прошел к столу:

– Вы Курочкин?

– Да.

– Значит, с вами лечу. – Мужчина присел рядом, достал кисет и стал медленно закручивать цигарку. Он походил на обыкновенного крестьянина. Ни за что и не подумаешь, что этот человек мог представлять штаб партизанского движения и был, видно, не в малом звании. Молча он посмотрел на мои вычисления. Я столбиком выписывал курсы и время на тот или иной отрезок. Поскольку видимости синоптик не обещал, полет придется выполнять вслепую по приборам, мало полагаясь на ориентиры.

– Вы когда-нибудь бывали в Агурьянове? – спросил я своего пассажира.

– Бывал. А что?

– Найдем ли мы село в такую погоду?

– Видите ли, я никогда не видел его с воздуха, но, думаю, узнать – узнаю. [58]

– И то ладно. – Я сложил карту и расчеты в планшет.

Полуторка подвезла к самолету три ящика с гречкой-концентратом и два цинка патронов. Григорий Дебелергов по привычке коротко доложил о готовности самолета. Загрузившись, я пригласил представителя партизанского штаба в пассажирскую кабину.

Быстро сгущались сумерки. Моросило. Холодный ветер шумел в кустах, предвещая близкую осень. Придерживая одной рукой шапку, другой вцепившись в консоль плоскости, Дебелергов помог вырулить на старт.

С командного пункта взлетела зеленая ракета.

При наборе высоты дождь залил стекло козырька кабины, посыпал на очки, на лицо. В кабине стало сыро, неуютно. Я летел почти с закрытыми глазами, но чувствовал самолет как самого себя, точно улавливая малейшее изменение в полете. Самолет в тучах стало беспощадно болтать, словно я попал в какую-то круговерть. Приходилось все время парировать толчки, работать ручкой управления, педалями, чтобы держать летящую машину в определенном положении и на точном курсе. Вскоре у меня от напряжения заныла спина. Подниматься вверх было бесполезно, тучи, наверное, забрались до самой луны, а снижаться – опасно. Высотомер показывал каких-то пятьдесят метров. Попадись горка с соснами, я мгновенно состригу у них верхушки.

Облака были заряжены электричеством высокого напряжения. Я с тревогой ожидал разряда, но, к счастью, гроза еще не набрала силы.

Тридцать минут я шел одним курсом, потом еще тридцать – другим. Над линией фронта проделал «змейку», впрочем ненужную. Гитлеровцы, видимо, полагали, что только сумасшедший мог лететь в такую погоду. Правда, они зажгли несколько прожекторов, однако сразу же их свет запутался в низких непроглядных тучах, и их пришлось погасить.

Еще через час я вышел на прямую КПМ – конечного пункта маршрута. Партизаны на посадочной полосе должны были зажечь три костра по прямой. Но как мне их рассмотреть? Поднял на лоб очки, свесил голову над бортиком, всматриваюсь, как в черный омут, и ничего не вижу. Неужели заблудился? Мысленно стал восстанавливать курсы и время полета. Нет, все правильно. А вдруг неправильно, где-то ты недобрал или перебрал несколько минут? Считаю снова. Делаю поправки [59] на ветер и снос. Ошибки не нахожу. А партизанских костров нет! Кладу машину в вираж. По времени мы кружим где-то над Агурьяновом. Пробую спуститься ниже. Всматриваюсь до рези в глазах. Ни черта не видно! Поблескивают какие-то озерки, речка. Стучу в перегородку. Кричу:

– Внизу есть лючок, откройте его, смотрите вниз!

Пассажир, видно, склонился над лючком. Но что увидит он, если я, привычный человек, и то ничего не могу рассмотреть на земле.

– Агурьяниха это – речка! – слышу крик пассажира.

Действительно, не раз промелькнул тонкий ориентир речушки: ее извилистая узкая лента еле-еле мерцает тусклым серебром.

Нахожу на карте место. Само село, оказывается, мы оставили позади, а площадка в десяти километрах северней села. Направляю самолет туда, но костров по-прежнему нет.

Неужели лететь назад, так и не выполнив задания? Бывало, мы возвращались ни с чем. И никто не винил нас. Все понимали, что обстановка была такова, когда задание выполнить не представлялось возможным – будь то погода, сильный заградительный огонь, площадка захвачена врагом или встреча с «мессерами». Но в душе всегда оставался неприятный осадок: даром прожитый день!

Продолжаю носиться над землей, искать огни. Село, конечно, внизу. Сейчас немцы в комендатуре названивают по всем ближайшим гарнизонам, поднимают тревогу, может, уже едут к предполагаемой посадочной площадке.

– Вы точно видите Агурьяниху? – кричу пассажиру в переговорную трубку.

– Не сомневаюсь – она! – отвечает пассажир. Вдруг внизу посветлело. Костер! Но почему один?

Ухожу вверх и строю «коробочку» вокруг костра на земле. Вскоре зажигается еще один. Вижу, люди на земле несут горящие сучья к третьему костру. Наконец-то! Теперь – на посадку. Убираю газ, начинаю парашютировать, то есть сажусь с большим углом атаки крыльев, чтобы уменьшить скорость, а следовательно, пробег на посадке. Не зная необходимых размеров площадки, партизаны обычно выбирали маленькие поляны, [61] где можно было легче замаскировать самолет или лучше его охранять.

Попрыгав на кочках, самолет остановился. Я открыл пассажирскую кабину.

К нам подбежали люди. Командир партизанского отряда, увидев моего пассажира, вытянулся по стойке «смирно», собрался было рапортовать, но представитель штаба партизанского движения решительным жестом остановил его.

– Что же вы запоздали с кострами? – спросил он.

– Да спички отсырели. Хоть плачь!

Пассажир подошел ко мне и пожал руку:

– Спасибо, товарищ Курочкин! Теперь я представляю, как вам приходится летать. Но без вас нашим отрядам было бы совсем плохо.

Партизаны в это время выгрузили патроны и продовольствие, стали сажать детей. К нам подошли мужчина и женщина.

– Товарищ летчик, возьмите еще одну женщину, – сказала партизанка.

– А сколько детей?

– Четырнадцать человек.

– Так я же не поднимусь!

– Понимаете, – женщина наклонилась ко мне и доверительно шепнула, – она беременная.

– Ее обязательно надо доставить на Большую землю, здесь она погибнет, – подал голос партизан, муж этой женщины.

– Тогда рядом с женщиной придется разместить малышей. Желательно девочек.

Партизан и партизанка начали быстро рассаживать детей. Беременную женщину я попросил пододвинуться ближе к переборке. Опустил крышку кабины, но она не прикрывалась полностью.

– Дайте какую-нибудь веревку, – попросил я партизана.

Веревки не оказалось, пришлось с одной из подвод взять вожжи и ими привязать крышку кабины. Под прозрачным колпаком было тесно, несколько девочек стояли в обнимку друг с другом. Хорошо еще, что дети были кем-то подготовлены к полету. Только вот женщина стонала и все время хваталась за живот.

Я вскочил в кабину, партизан помог запустить двигатель.

Но как же взлечу? Решил сделать пробный разбег [62] до середины площадки, до третьего костра. Если почувствую, что самолет оторваться от земли не может, придется кого-то высаживать.

Полный вперед. Ручку от себя. Левую педаль чуть вперед, чтобы предотвратить разворачивание самолета от вращения винта. Машина трогается с места, тяжело катясь по земле, слишком медленно набирая скорость.

В этот момент заговорил внутренний голос: «Подожди, старина, это еще цветочки, ягодки будут потом...»

Судя по напряженным лицам партизан, по озабоченности командира отряда, поведению представителя штаба, обстановка была сложной. Дети явно были лишними для них. Высаживать часть ребят мне не хотелось. У третьего костра сбросил газ, хотя поднять хвост самолета мне еще не удалось...

Будь что будет! Махнул рукой партизану, чтобы он помог мне развернуться и зарулить опять на взлетную полосу.

«Выдержит ли мотор? – подумал я и вспомнил Гришу Дебелергова, моего техника. – Должен выдержать... А теперь трогай!»

Подпрыгивая и стряхивая с себя капли дождя, самолет рванулся вперед. Пронеслись костры, впереди сплошная чернота. Что там – кустарник, лес, овраг? Я уже ничего поделать не мог и мчался навстречу судьбе. Чувствую, шасси оторвались от кочек. Самолет потянулся вверх, но ручкой еще долю секунды удерживаю его у земли, чтобы набрать скорость. Потом чуть приотпускаю ручку управления и начинаю подниматься.

«Пронесло! Но это еще не все, старина», – опять толкнулась тревожная мысль.

Перегруженный, мокрый самолет тащится едва-едва. Даже казалось, что он завис в воздухе и не движется, хотя мотор ревет на полных оборотах. Маневренности у него нет. Машина лениво, с большой задержкой слушается рулей. На ней опасно было скользить, входить в глубокий вираж, резко терять высоту. А если «мессершмитт» встретится в пути?

Как и в прошлые полеты, я стал делать попытки набрать высоту. Но на этот раз самолет упрямо не хотел забираться выше двухсот метров. Он как бы встречался с какой-то преградой, лез на ледяную горку и скользил обратно. Ладно, двести так двести. Местность не особенно холмистая. Может, проскочу.

«Но это еще не все, это цветочки...» [63]

Тут я заметил, что мотор перестал справляться с нагрузкой и самолет стал медленно снижаться. Прибавил обороты, снял перчатку, начал шарить по борту кабины. Обледенение! Напряг зрение. В лиловых отблесках огня, выбрасываемого из патрубков мотора, увидел заиндевевший козырек кабины, плоскости, расчалки.

Значит, холодный северный ветер нагнал еще одно испытание! Никакой обогревательной системы, которая есть сейчас на любом летательном аппарате, у По-2 не было. Все больше и больше обрастая льдом, машина спускалась к земле. А мотор уже работал на полной мощности, работал тяжело, и я почти физически ощущал, что на таком дыхании долго он не протянет. Обледенелые крылья вибрировали, а фюзеляж в моем воображении стал походить на крышку гроба...

Высота полета постепенно падала, стрелка прибора показывала сто пятьдесят метров. Удаление от облачности уменьшало интенсивность обледенения. Надо снижаться еще ниже...

И опять бреющий – наиболее сложный режим полета, но менее опасный... Хорошо, что у нас не растут эвкалипты, а одни ели и сосны – деревья поменьше.... Точно выдерживаю курс, пилотирую самолет так, чтобы не наскочить на встречающиеся земные преграды, не задеть колесами верхушек деревьев. Одновременно самому приходится ориентироваться по быстро ускользающим под крылом самолета дорогам и ручейкам, извилинам и оврагам, населенным пунктам, озерам и характерным конфигурациям лесов. И все это на протяжении двухчасового полета! При таком режиме карту в руки не возьмешь, так как самолет у земли болтает и каждую секунду надо парировать его броски рулями управления.

Бреющий полет тяжел – это знает каждый летчик. Но когда на борту находятся дети или раненые, он становится еще тяжелее. Когда наземные ориентиры стремительно проносятся под шасси, высотки проходят по сторонам выше плоскостей и самолет трясет, будто неведомая сила ухватила его за шиворот, и ты с трудом различаешь какие-то силуэты, тогда полет походит на пытку. Устают глаза, и с каждой минутой все труднее определяется высота. Внимание напряжено до предела. На каждый рывок ветра надо моментально реагировать рулями. Качнет на крыло, швырнет вниз воздушный [64] поток, а высоты нет, не успеешь вовремя спохватиться – и врежешься в лес.

Я знал, на трассе моего полета имелась одна немецкая зенитная батарея. Обойти или попробовать проскочить ее? Обходить далеко, да и запаса бензина уже нет. Пойду прямо! Гитлеровцы в предрассветные часы любят поспать. Кому охота выскакивать из теплых землянок в дождь, слякоть к холодным орудиям, искать по рокоту двигателя одиночный самолет, который идет наверняка в облаках, и палить в белый свет как в копеечку?

Так, уговаривая себя, я подлетел к батарее. Но дежурный, видно, страдал бессонницей и поднял зенитчиков по тревоге. Метрах в пятистах впереди вспыхнул прожектор, и луч света уперся в самолет. Мириады разноцветных огней заметались в глазах. «Все!» – обреченно пронеслось в мозгу.

Как ни хотелось избежать резких движений и перегрузок, я начал усиленно двигать педалями, чтобы вырваться из прожекторного луча. Залаяли «эрликоны», или, как мы их называли, «бобики». Кабина наполнилась дымом разрывов. Осколки ударили по лонжеронам, перебили трос левого элерона. Машина перестала слушаться ручки управления. Теперь можно было управлять только рулем высоты и педалями, соединенными тягой с рулем поворотов.

Машина стала заваливаться в сторону. С большим усилием я вырвал ее из падения.

«И это еще не все!..»

«Бобики» лаяли, будто почуяв медведя. Снаряды проносились мимо и с треском взрывались сзади. Я чувствовал себя, будто сел на раскаленную сковородку.

Самолет из последних сил выбился к тучам и нырнул в молочную жижу, яростно освещенную прожектором. «Теперь вы меня не достанете», – подумал я.

Подбитую, еле державшуюся в воздухе машину, прилагая нечеловеческие усилия, я провел над линией фронта. Миновала угроза упасть на вражескую территорию.

«Это цветочки...» – опять шевельнулась распроклятая мысль.

Да что же может произойти еще? И так ведь волочусь по небу как загнанная лошадь!

До базового аэродрома оставалось минут пятнадцать, когда я услышал в пассажирской кабине крик [65] женщины. Ей было плохо. Испуганные дети тоже ревели на все голоса. Но чем я мог помочь им всем? Мои усилия уходили на то, чтобы держать недобитую машину в воздухе, она уже начинала сдавать. Мотор произвольно то набирался сил, то начинал терять обороты. Стрелка тахометра тряслась как в лихорадке.

«И это не все...»

По курсу на мгновение вспыхнул прожектор. Наш! Он приглашал на посадку. Не делая положенного круга для захода на посадку, я как летел, так и плюхнулся на землю. Через приглушенный рокот мотора теперь, на пробеге, явственно услышал крик женщины:

– Помогите! Ой, умираю!

Ей вторил звонкий детский плач.

Так поспешно, что едва не завалился на крыло, сворачиваю с посадочной полосы, спрыгиваю на землю, торопливо пытаюсь развязать вожжи, которыми была притянута крышка пассажирской кабины. Наконец удалось сорвать ремни. Подоспевший Гриша Дебелергов стал выхватывать детей. Тут подъехала санитарная машина с врачом Татьяной Николаевной Башкировой. Дети перестали кричать, но громко стонала женщина.

– Отведите детей! Отойдите все! – приказал врач.

– Что случилось? – спросил меня Григорий.

– Я вез беременную женщину. Может, она рожает?

– Уже родила, – улыбнувшись, сказала Татьяна Николаевна. – Мальчик!

– Как же в самолете мог родиться человек, в нем и развернуться негде? – удивился Григорий.

– А вот родился же!

Григорий Дебелергов почесал затылок и развел руками:

– Все видел, всякое случалось, но такого в полку, ей-богу, не было...

Оказывается, ребенок родился на посадке, в тот момент, когда я услышал крик «помогите!».

Это был шестнадцатый пассажир в санитарной кабине моего По-2. Никогда и никто больше такого количества пассажиров на таком самолете не поднимал. Позже я узнал, что родители решили назвать мальчика Петром. Лестно думать, но, кажется, в мою честь.

Когда я пошел докладывать о полете командиру полка, Владимир Алексеевич Седляревич показал мне радиограмму от партизан. Они видели мой трудный взлет, [66] думали, что самолет в конце разбега упал, поскольку он скрылся за перелеском и рокот его сразу прервался.

– Это когда я вошел в облака...

– Что им ответить? – спросил Седляревич.

– Долетел, мол, благополучно. Поздравляем с сыном.

Провокация

Гитлеровцы, через предателей и полицаев очень скоро узнав об эвакуации детей в советский тыл, стали распространять слухи о гибели русских самолетов с детьми при перелетах через линию фронта.

Провокация пошла гулять по селам и деревням.

Штабу партизанского движения пришлось принимать еще одно специальное решение об эвакуации детей, в котором рекомендовалось провести беседы с жителями, разоблачить лживую фашистскую провокацию. Тогда же был поднят вопрос об одежде для ребят. Дело в том, что в полетах, особенно на больших высотах, дети у нас мерзли, а добротной одеждой партизаны обеспечить их не могли.

Вопрос этот был решен быстро. В один из дней у нас на аэродроме вдруг появились ЗИСы с тюками детской одежды. Вместе с обычным грузом отныне нам вменялось в обязанность возить партизанам и эти тюки.

Вскоре мы узнали, что о детской одежде позаботилась Валентина Степановна Гризодубова. Тяжелые транспортные самолеты ее полка тоже вывозили детей. Используя свои права и обязанности депутата Верховного Совета СССР, она доложила управляющему делами Совнаркома об отсутствии у партизанских детей одежды. Об этом стало известно в Центральном Комитете партии. Совет Народных Комиссаров СССР издал особое распоряжение: при перевозке самолетами партизанских детей обеспечивать их теплой одеждой.