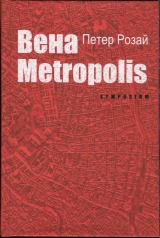

Текст книги "Вена Metropolis"

Автор книги: Петер Розай

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)

Когда мы говорим о семье Баллаков и о вилле Баллаков, то мы, с одной стороны, следуем в этом за Альфредом (он так ее потом называл), однако и согласуемся с тем, как ее называл сам владелец, некий Артур Баллак. Так называемое семейство Баллаков состояло, собственно, всего из одного человека, из Артура Баллака собственной персоной. Все это Альфред выяснит с течением времени и в результате усиленных разысканий.

Хотя в этом доме на Ванзее нередко появлялись дамы, причем известные по кино или по театру, или же по избранному берлинскому обществу, бывали здесь также, как водится в таких домах, многолюдные вечеринки, праздники и приемы в саду, – равно как и рабочие приемы в узком кругу, чаще всего в чисто мужском обществе, наверху, в большой столовой, с продолжением в курительном салоне или в библиотеке, – хозяйки в этом доме, госпожи Баллак или госпожи д-р Баллак, не существовало. Артур Баллак не был женат. Детей у него тоже не было.

Этот самый Артур Баллак не был отпрыском старинного рода или какой-нибудь известной семьи. Он был просто сам по себе, и он обязан был всем этим исключительно самому себе: своим красивым, солидным домом на тихой аллее в Груневальде, своим бюро в городе, в районе Шарлоттенбург, в его наиболее живописном месте, на углу Фазаненштрассе и аллеи Курфюрстендам. Там у входа в дом висела, точнее, была привинчена тяжелыми бронзовыми винтами – и эта деталь напоминала Альфреду о Вольбрюках и о профессорской вилле в Веринге, – массивная доска, слегка тронутая убедительной патиной, с надписью: «Д-р Артур Баллак, адвокат».

Совсем не относится к делу, как и каким образом Баллак стал владельцем такой недвижимости и состоятельным человеком. Упомянем лишь одно: он был, что и составляло основу его адвокатской практики, главным юридическим представителем Немецкого союза промышленников, он консультировал руководство соответствующих предприятий по всем правовым вопросам, выступал как спикер этого союза, представлял интересы промышленности в переговорах с профсоюзами или иными объединениями, которые имели какое-либо влияние на состояние промышленности. Разумеется, то была уже политическая должность, и этот самый Артур Баллак, наряду со своими юридическими навыками, обладал и весьма существенной жилкой политика.

Этот самый Артур Баллак – а как он, кстати, выглядел? Альфреду это должно было быть известно, и он действительно это знал. Он научился вызывать в своем воображении и памяти образ Баллака так, что в любой момент мог описать и представить его, не раздумывая, как будто в глубоком сне. Вообще в связи с этим делом Альфред выучился составлять в своем сознании единый образ вещи, и он сам с удивлением констатировал у себя наличие такой способности – подобно музыканту, который знает, на какую клавишу нажать и каким движением провести по струнам скрипки, чтобы вызвать то или иное звучание, и как соединить этот звук с другими звуками в арабески, фигуры и другие музыкальные формы.

С одной стороны, это была способность к наблюдению, спокойному и хладнокровному; или же надо было просто пошире раскрыть глаза и быть внимательным, в зависимости от ситуации. А затем, во-вторых, и это был следующий шаг, все, что ты пережил и за чем наблюдал, надо было, не пересказывая вслух или про себя, заново воссоздать словно бы из ничего, без всякой цели, – словно всего этого и не происходило на самом деле.

Важнее того, как выглядел Баллак, выражения его лица, его манер было одно обстоятельство, – хотя Альфред никогда не осознавал его до конца, – что он, думая о Баллаке, не мог не завидовать ему. Это не была зависть черная и ядовитая. В представление Альфреда о Баллаке тонко и совершенно незаметно вплетались нити восхищения, которые вскоре начинали отдавать горечью.

Как случилось, что Альфред попал под влияние Баллака и его виллы? Дело было прекрасным летним днем, в ту пору, когда электричка до Ванзее обычно набита семействами, отправляющимися на пляж: дети с надувными резиновыми зверушками, отцы семейств в шортах и рубашках с закатанными рукавами.

Альфред быстро и с раздражением протиснулся сквозь толпу на платформе и двинулся вниз по первой попавшейся улице. Парусники на озере, противоположный берег которого вдали возвышался, словно над морем. Зеленые полосы деревьев и сверкающие островки водной ряби, и огромное белое облако в неподвижном, до звона прозрачном летнем воздухе.

Чем дальше Альфред уходил от станции и человеческой суеты на платформе, тем тише и тише становилось вокруг. Улица, по которой он шел, изгибалась, описывая большую дугу, кроны сосен, растущих с обеих сторон, чуть покачивались высоко в голубом воздухе. Стало совсем тихо, и в глубине садов показались виллы, выходящие фасадами к самой воде.

Вилла Баллака была построена на двух разных уровнях – со стороны сада и со стороны улицы. Это создавало особое приватное пространство, и с улицы не было видно дальней части сада. Возможно, что именно эта тайна и этот способ отгородиться от других и привлекли в первую очередь внимание Альфреда к дому Баллака. Во всем остальном эта вилла не слишком отличалась от других в Груневальде и на Ванзее, которые при всех архитектурных различиях по своим претензиям на значимость, достоинство и значительность весьма были друг на друга похожи.

Вилла Баллака главным фасадом была обращена к улице, она была трехэтажной и окрашена в белый цвет. Светлое и праздничное здание виднелось за деревьями и кронами деревьев. Альфред шел по пустынной улице, песок скрипел под подошвами. Люди из Фракции Красной Армии в эти дни перешли к действиям по ликвидации ведущих деятелей промышленности и политики, представителей системы, как они их называли. Этих людей убивали, потому что надеялись тем самым уязвить и ослабить противника, правящий класс.

«А что было бы, – подумал Альфред, – если бы я, так сказать, выпас этих вот людей, разузнал бы всю подноготную жизни и занятий обитателей такого вот дома, этой, например, виллы?» Едва шевельнувшись в голове, в следующий момент мысль эта поднялась во весь рост. Взгляд Альфреда упал на прикрепленную над почтовым ящиком табличку с фамилией владельца, написанной мелким шрифтом, с расстояния почти неразличимым.

С этого момента наблюдение за виллой Баллака, за адвокатской конторой на Фазаненштрассе и за самим д-ром Баллаком стало средоточием ежедневной программы и занятий Альфреда. По мере продвижения вперед это его предприятие все расширялось и вскоре поглотило все его время, как дневное, так и ночное. Если в самом начале Альфред еще намеревался передать сведения, которые соберет, людям из Фракции, – по каналам, которые, правда, существовали не столько в реальности, сколько в его воображении, – то некоторое время спустя намерения его приобрели самодостаточный характер, и в результате осталась только эта взятая на себя служба, взгляд разведчика, наблюдающего за врагом. С самой первой минуты, – «как странно», – думал иногда и сам Альфред, – он ненавидел Баллака и все, что с ним было связано, и ненависть эта росла день ото дня.

Вилла Баллака, как уже было сказано, фасадом выходила на улицу и располагалась в самой глубине сада. С самого начала, когда он сам еще не видел ту сторону дома, которая была обращена к озеру, и садовую территорию с той стороны, а видел только размытую газетную фотографию виллы, – поводом для этого снимка была одна из летних вечеринок, устроенных Баллаком, – так вот, с самого начала Альфреду стало ясно, что нападающим легче всего проникнуть на виллу с этой стороны, со стороны сада.

Баллак явно не будет сопротивляться и отбиваться. Нет, он попытается спастись бегством. Волосы у него встанут дыбом, а лицо его, все в пятнах от дерматита, вызванного постоянным стрессом и нездоровым образом жизни, моментально покроется мертвенной бледностью. Вот он бежит от нападающих по комнатам виллы, пытается, без серьезной надежды на успех, удержать закрытой то одну, то другую дверь, потом снова бежит, разбрасывая по пути бумаги, оказавшиеся в руках в тот момент, когда на него напали. Нет, он не кричит, не зовет на помощь. В лице его ни кровинки, однако страх не столь силен, чтобы лишить его лицо всяких очертаний. Он умеет держать себя в руках. Возможно, он не представляет себе ясно, что ему в конце концов грозит. Он, возможно, про себя надеется на то, что ему помогут, что его спасут. Подобная публика всегда верит, что для нее есть запасной выход и особые условия.

Вскоре Альфред имел на руках подробный план дома, внутреннего его устройства: слева, рядом с вестибюлем, в который вело несколько ступенек, находилась комната для прислуги, за ней – кухня, далее – с окнами, выходящими на озеро, – столовая. Из столовой открывался прекрасный вид, которым можно было любоваться, выйдя на террасу. Там, у балюстрады, летними вечерами частенько стояли гости, вышедшие глотнуть свежего воздуха после танцулек или побыть в одиночестве, или же, наоборот, с кем-нибудь уединиться.

На этом этаже рядом со столовой располагались также курительная (она же комната для переговоров), игровая комната с бильярдным столом и библиотека.

Парадный зал находился на втором этаже. В него поднимались по лестнице, идущей снизу двумя рукавами, а оттуда, сверху, в сторону озера вниз также вели две лестницы, по левую и по правую сторону, сначала на террасу, а потом далее, в сад. По дорожкам сада бродили группки и парочки гостей, освещаемые светом, падающим из окон и дверей виллы, а также светом двух больших каменных фонарей, установленных на берегу озера. Приемы у Баллака пользовались популярностью, и в газетных разделах светской хроники всегда можно было прочесть, кто там присутствовал.

И Альфред читал светскую хронику. Исходя из этих сведений, он все больше погружался в хитросплетения и взаимосвязи общества, которое было столь же незнакомо ему и чуждо, как коралловый риф в теплом, освещенном луной море. Какие только диковинные вещи ему не встречались!

В ту пору фавориткой Баллака была певица по имени Ванда де Гронгк. Когда-то она была знаменитой оперной дивой. Ее лучшие времена уже миновали, и выступала она теперь лишь на небольших суаре и на песенных вечерах, от участия в которых частенько отказывалась, то ли из-за настроения, то ли оттого, что действительно была не готова. «Ванда!» – кричал Баллак, стоя на открытой лестнице и обращаясь в глубину сада, удаляющегося от дома геометрическими фигурами. Справа и слева от этого французского сада тянулся не тронутый рукой садовника берег, и певица чаще всего прогуливалась по нему босиком, покачивая головой, украшенной толстой косой светлых волос, в развевающихся на ветру одеждах, напевая что-то и время от времени исторгая из себя все новые рулады.

Баллак на самом деле любил эту женщину. Его не смущало, что певица была старше его, Альфред наблюдал однажды в театре, – а он давно уже расширил сферу своих наблюдений за пределы виллы и адвокатской конторы, следя за ним везде и всюду, – как Баллак в полумраке театральной ложи склонил голову и певица, положив руки ему на плечи, запечатлела на его лбу крепкий поцелуй.

Работа, профессия поглощала Баллака максимально. Частенько его секретарша, госпожа Фрезениус, уже в шесть утра поднималась в его спальню, из которой только-только выскользнула певица. Баллак начинал диктовать письмо за письмом, памятные записки и поздравления – все, что стояло на повестке дня. Альфред со своего наблюдательного поста, который часто располагался в лодке, покачивавшейся на волнах озера, видел, как Баллак в полосатой пижаме расхаживает по комнате, в которой уже горел свет, держа бумаги в руке; иногда он останавливался, чтобы обдумать наиболее трудную фразу. Или отпустить одну из своих шуточек по адресу госпожи Фрезениус.

Флигель прислуги находился поодаль от виллы; там по утрам деятельность разгоралась раньше, чем в доме: когда в комнате поварихи зажигался свет, он падал на еще темные дорожки сада.

Чтобы разобраться в запутанном клубке связей и отношений, которые связывали Баллака на разных уровнях с деловыми кругами, видными личностями и обычными людьми, и особенно чтобы отчетливо определить царящие здесь чувства, симпатии и антипатии, Альфред вскоре перешел к тому, что стал делать записи, касающиеся отдельных деталей в поведении этих людей. Эти детали в свою очередь тяготели к соединению друг с другом, поскольку приобретали смысл только из перспективы целого. Так что вскоре к наблюдению за Баллаком у Альфреда прибавились занятия по обработке и анализу результатов.

Уже случалось и так, что он пропускал один или другой день наблюдения, чтобы разобраться в накопленном материале. Он подолгу просиживал за столом и пытался осмыслить ту или иную деталь: был ли руководитель Германского конгресса торгово-промышленных палат, высокий лысый мужчина в пиджаке в облипку, всегда говоривший много и громко и вообще ведущий себя довольно раскованно, однако умевший неусыпно блюсти свои интересы, дружен с доктором Баллаком, как он это сам утверждал и в чем оба они не раз заверяли друг друга? Или это все только расчет? Как переплетались друг с другом человеческие чувства и деловые интересы? Альфред, занятый такими вопросами, вскоре понял, что полной ясности ему не добиться. И он обращался тогда к своей способности вызывать к жизни образы, полуосознанно и полубессознательно, в фантазии, и осмыслять их. Поэтому он часто просиживал ночи напролет за кухонным столом и писал.

По мере продвижения в его усилия добавился словно бы сам по себе и другой, более отвлеченный, но и более точный смысл. Речь шла теперь о том, чтобы выяснить, кем же этот Баллак является на самом деле. Мысли путались, двигались по кругу, раздувались как пузыри: все, что ему удалось увидеть во время своих наблюдений, бесстрастных и бесшумных, как у змеи, быстрых и легких, как у птицы, обрело теперь самодостаточность и зажило собственной жизнью.

Дверная ручка, за которую во второй половине дня, входя в кафе «Кранцлер» на Курфюрстендам, взялась певица де Гронгк, по непонятной причине имела форму папоротника. Баллак помахал певице рукой из автомобиля, который как раз подъезжал к кафе. Деревья, тянувшиеся вдоль улицы, создавали полумрак, словно в лесу. Редкие лучи солнца, отражавшиеся в стеклах витрин, буквально звенели в воздухе, словно звуки флейты. Прохожие шаркали подошвами по брусчатке. Платье певицы там, впереди, в толпе, мелькало перед Альфредом, словно неприметный и поникший парус. Альфред шел за ней. На ходу он прикидывал, как он все это потом зафиксирует на бумаге.

Глава 2

Георг между тем сильно переменился: бесполезно было высматривать в коридорах фирмы молодого человека с гладкой прической и аккуратным пробором – он стал совсем другим.

Начнем с самого важного: у Георга теперь была своя фирма! Еще до окончания университета он – вместе со Штепаником – из тесного помещения бывшей кафешки, в котором они занимались организацией рекламных рассылок, перебрался в офис в престижном квартале: они занимались теперь полным циклом изготовления рекламных материалов, сохранив, впрочем, и функцию их рассылки.

Новая прическа Георга выросла не на пустом месте, он откровенно подражал моде, которая в то время как раз начала распространяться. Изобрел эту прическу один певец-рок-н-рольщик, и теперь она двинулась в массы. Георг превратился в молодого человека, небрежно и самоуверенно идущего по жизни. Усвоив эту манеру, он ее старательно придерживался. Он усвоил, что время поисков себя прошло раз и навсегда. Ты не раздумывая берешь то, что тебе нужно. Если бы его спросили об этом, и если бы у него было время ответить, – ведь времени ему теперь не хватало и становилось все меньше, – то он бы, скорее всего, сказал: «А что вы, собственно, имеете в виду?» – и с улыбкой на губах, с опущенной и погруженной в раздумья головой, немного враскачку, прошествовал бы далее по коридору фирмы.

Мать Георга давно уже не работала официанткой и теперь постоянно жила в Вене. В один прекрасный день, когда она приехала навестить Георга, он обратился к ней с вопросом:

– Мама, почему бы тебе не остаться в Вене?

– Не слишком ли дорого это тебе обойдется?

Она теперь появлялась на террасе не раньше одиннадцати, а то и в половине двенадцатого. Жила она на первом этаже дома, который между тем – основательно залезши в долги – приобрел Георг. Дом стоял на склоне, и перепад высот был здесь весьма существенный: со стороны сада имелся еще один этаж, и фасада у дома было два – со стороны улицы и со стороны сада, и выходов с лестницы было тоже два. Таким образом мать Георга тоже стала вроде как домовладелицей, подобно домовладельцу Георгу, хотя она, если смотреть со стороны улицы, жила в нижней части дома, то есть в подвале.

В то время как Георг полностью погрузился в дела расширяющейся фирмы, распространившей свою деятельность и на ближайшее зарубежье, мать его посвятила свое время искусству. Каждый вечер она проводила в опере, в Бургтеатре или в Концертном доме. Каждый день ее видели то на вернисаже, то на вечере камерной музыки, то еще на каком-нибудь подобном мероприятии. Она с удовольствием отчитывалась перед сыном о своих впечатлениях, либо за совместным ланчем, либо по воскресеньям, когда у них было больше времени, и таким образом занятия ее приобрели дополнительный смысл, дескать, она все это делает, как бы представительствуя за сына: «У него-то ведь времени свободного совсем нет!»

Подобно тому, как Георг превратился в шустрого делового человека, так и она стала настоящей дамой. Удивительно было наблюдать, как они росли и изменялись, подобно вундеркиндам, и как они поддерживали друг с другом отношения. Все выглядело так, словно они в свой старый договор, заключенный еще в Клагенфурте, когда Георг был ребенком, всего-навсего добавили несколько новых пунктов, напечатанных мелким шрифтом, ибо в основном их отношения не переменились.

Когда Георг часов в двенадцать заходил к матери («Спустись ко мне!» – говорила она, или: «Будь так добр и загляни ко мне!»), он шел легкой и одновременно небрежно-шаркающей походкой, едва касаясь рукой перил. Георг заходил к матери только тогда, когда был в отличном настроении. А если и случалось порой, что настроение у него было не из лучших, то сам факт, что он идет к матери, приводил его в отличное настроение.

Мать к тому времени обычно сидела в большой комнате, широкая двустворчатая дверь которой в сторону сада была открыта, отчего комната приобретала уютное сходство с полукруглой бухтой с причалом, она сидела за своим любимым столиком, стоявшим в стороне от диванного гарнитура, и с этой позиции озирала все свои владения. Иногда она листала какой-нибудь каталог или погружалась в журнал мод.

– Посмотри-ка сюда, – говорила она сыну и обращала его внимание на какую-нибудь иллюстрацию или статью в журнале. Он вежливо склонялся к ней, ладонью откидывал прядь своих длинных волос и погружался в созерцание страницы, на которую указывала мать.

Она порой поднимала глаза и смотрела на него. Как она любила своего сына! Как Георг любил этот взгляд матери, свидетельствующий о родстве их душ!

У нее были серые глаза, неброские и не очень красивые. Но когда в них светился огонек и когда они смотрели на него, они были прекраснее всех глаз на свете.

Он подсел к ней за стол, и пока девушка-прислуга в соседней комнатке накрывала обед, – мать считала своим долгом быть экономной и экономно жить, этому она научилась у одной богатой семьи на Вёртерзее, – Георг вкратце рассказывал ей о делах фирмы. Говорил он сжато, касаясь только самого важного. Мать слушала его внимательно и с легким нетерпением, а потом задавала несколько вопросов. Внимание ее концентрировалось только на одном: была ли операция успешной или нет? Ее не проведешь. В этом она была безжалостна.

Однажды мать вбила себе в голову, что в саду надо поставить какую-нибудь красивую вещь, что-нибудь для красоты. Самое верное – какую-нибудь скульптуру! Произведение искусства! У живой изгороди из розовых кустов в конце сада, на расстоянии нескольких шагов от нее, следует установить скульптуру, лицом обращенную к террасе.

– Вот увидишь, как все это будет выглядеть на фоне зеленого газона!

И хотя Георг порой жаловался Штепанику, своему компаньону, по поводу долгов банку, которые были весьма опасны для их фирмы и для них самих, ведь достаточно было одной деловой неудачи, разрыва с одним из крупных клиентов или неуплаты по одному из кредитов, чтобы их платежный баланс затрещал по швам, плакался в моменты душевной слабости, то вот траты, связанные с матерью, были для него милы и дороги.

Чаще всего по ночам, когда они со Штепаником возвращались с какой-нибудь вечеринки или выметались из бара, он жаловался Лукасу на ничтожный запас капитала компании, на шаткость и слабость их положения, а потом, когда друг его в ответ разражался уничижительным смехом, клал ему на плечи руки, обмякшие и обессиленные, и с пьяной настойчивостью говорил ему прямо в лицо: «Вот увидишь! Вот увидишь!»

После обеда Георг вместе с матерью выходил в сад. Когда он рассказывал ей о своих делах, он частенько дивился тому, насколько она в этом разбирается. Она, правда, как уже было сказано, не позволяла себе никаких реплик по поводу его рассказов. То есть он не мог понять, что она обо всем этом про себя думала. Однако по ее обобщающим вопросам, коротким и точным, было ясно, что она его понимает, и это его здорово поддерживало. «Тебе надо руководить фирмой!» – говаривал он иногда, полушутя-полусерьезно, однако она только отмахивалась от его слов, опустив взгляд, расправляла юбку или нервно поглаживала золотые кольца на руке.

– Вот здесь! Вот здесь надо поставить скульптуру! – сказала мать и, стоя в летнем платье и в туфлях на высоких каблуках перед розовой изгородью, ткнула рукой вниз.

– Ты уже знаешь, какая это будет скульптура?

Мать отрицательно покачала головой.

– Я еще раздумываю. Может, изображение блудного сына?

– Блудного сына?

Георг с робостью отметил про себя, что выглядит мать по-прежнему ослепительно. Мысль о том, что она когда-нибудь умрет, приводила его в ужас. С другой стороны, он не без удовлетворения отмечал намечающуюся дряблость ее кожи на руках и ногах. Когда мать поднимала руку, чтобы показать на что-то, или когда она, как это ей было свойственно, быстро поворачивалась на каблуках, то ослабшие мышцы на руках и ногах тряслись и болтались.

Она сторонилась общества. При ее увлеченности искусством – поистине искусный трюк! Ее волосы, тронутые серебром седины и теперь переливающиеся теплыми, рыжеватыми тонами, были роскошными, хотя, если пропустить прядь волос сквозь пальцы, ощущалась их некоторая проволочная жесткость. Картину дополняли ногти, покрытые красным лаком и немного напоминавшие когти птицы.

Иногда, и Георг отдавал себе в этом отчет, ее движения были некрасивыми. Она шаркала при ходьбе, и когда она была уверена, что никто за ней не наблюдает, слегка приволакивала ногу. Возможно, эта привычка осталась с тех пор, когда она работала официанткой. Она тогда испортила себе ноги дешевой обувью.

Подруг у матери не было, не говоря уже о друге. Она не молилась, в церковь не ходила. По залам музеев бродила в одиночестве. В художественных галереях она терпела сопровождение и пояснения персонала исключительно потому, что так было нужно, чтобы не прослыть грубиянкой. На концерты она приходила позже всех и уходила самая первая, не дожидаясь, пока музыканты отложат свои инструменты. Попытки пригласить ее куда-нибудь приватно или вовлечь ее в какое-нибудь совместное мероприятие с самого начала были обречены на неудачу.

– Я люблю быть одна, – говорила она и добавляла: – У меня есть сын!

После десерта она, откинувшись в удобном кресле и слегка утомленная беседой, с улыбкой глядела на Георга. Это была добрая, приветливая, полная приязни улыбка. Она появлялась неожиданно, быстро, – и улетучивалась также мгновенно, стоило матери заметить, что Георг принимал улыбку на свой счет и грелся в ее лучах, так что он никогда не мог быть уверенным в том, что несла ему эта улыбка и вообще ему ли она была адресована.