Текст книги "Сладострастный монах"

Автор книги: Автор Неизвестен

Жанры:

Эротика и секс

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)

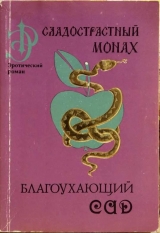

Сладострастный монах

Андрей Куприн. О чем умолчал монах Венд

В прелестном романе Кнута Гамсуна «Виктория» есть стихотворение в прозе, написанное страдающим от неразделенной любви Юханнесом от имени монаха Венда. Оно называется «Любовные странствия», и в нем есть такие строки: «Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах, нет – это пламя, рдеющее в крови. Любовь – это адская музыка, и под звуки её пускаются в пляс даже сердца стариков…

Вот что такое любовь.

О, любовь – это летняя ночь со звездами и ароматом земли. Но почему же она побуждает юношу искать уединенных тропок и лишает покоя старика в его уединенной каморке? Ах, любовь, ты превращаешь человеческое сердце в роскошный и бесстыдный сад, где свалены таинственные и мерзкие отбросы.

Не она ли заставляет монаха красться ночью в запертые ворота сада и через окно глядеть на спящих? Не она ли посылает безумие на послушницу и помрачает разум принцессы? Это она клонит голову короля до земли, так что волосы его метут дорожную пыль, и он бормочет непристойные слова, и смеется, и высовывает язык.

Вот какова любовь» [1]1

Перевод Ю. Яхниной.

[Закрыть].

В предлагаемом читателю томе собраны произведения анонимных авторов XVIII–XIX веков, живописующие такую сторону любви, на которую монах Венд лишь намекнул. Это – эротические романы. Полностью и впервые на русском языке публикуется роман «Сладострастный монах», вышедший впервые под оригинальным названием «Histoire de Dom Bougre, Portier des Chartreux» [2]2

«История Дом-Бугра (похотливого монаха), привратника картезианского монастыря».

[Закрыть]. История его выхода в свет имеет ярко выраженную криминальную окраску и сама по себе могла бы дать сюжет целому роману. Вот она вкратце.

Книга вышла в Париже в 1740 году. Кстати, в этом же году родился знаменитый маркиз де Сад. Власть предержащие, как ни старались, не смогли помешать распространению романа, появившегося фазу в нескольких изданиях, да ещё и с откровенными иллюстрациями. Чтобы сбить с толку преследователей, книгу выпустили под разными названиями (например, «Gouberdom», что является анаграммой «Dom Bougre»).

Это вызывающе непристойное повествование о сексуальном «воспитании» молодого человека под руководством тех, кто согласно общепринятому мнению отрекся от радостей плоти, возбудило огромный интерес у читателей того времени. Но кто написал этот роман? Каким образом была подготовлена его публикация? К счастью, сохранились материалы полицейского расследования из архивов Бастилии. Они проливают свет на эти вопросы.

Генерал-лейтенант полиции Фидо де Марвиль, уполномоченный лицами, находившимися на вершине власти, поручил инспектору Дюбю расследовать обстоятельства, связанные с появлением романа. Выяснилось, что несброшюрованные листы с текстом переправлялись из Парижа в Руан и далее – кораблем в Голландию, где их сшивали, переплетали и отправляли обратно во Францию для распространения.

В Париже Дюбю напал на след мастера гобеленов по имени Жак Бланжи, который был известен тем, что помимо основного занятия держал подпольную типографию. Произведенный у него обыск показал, что там недавно применялся печатный пресс. Дюбю подозревал также гравёра Филиппа Лефевра. Последнему предъявили обвинение в изготовлении оттисков с некоторых иллюстраций к скандальному роману. И Лефевр, и Бланжи с беременной женою были заключены в Бастилию. Вину свою они, тем не менее, категорически отрицали.

Шли месяцы, а в деле не наблюдалось никаких сдвигов. Несмотря на аресты, власти не приблизились к своей главной цели – установлению личности автора и иллюстратора. Наконец один из осведомителей де Марвиля назвал несколько имен. В конце февраля 1741 года расследование сосредоточилось вокруг двух женщин, бывшей актрисы мадемуазель Ольё и её квартирной хозяйки мадам д'Аленвиль. К тому времени несчастная Ольё видела только одним глазом и почти ослепла на второй, тем не менее, она была любовницей родовитого дворянина, Антуана Николя ле Камю, маркиза де Блиньи. Ещё она была известна тем, что приторговывала запрещенной литературой. Обыск, произведенный в двух домах, принадлежавших д'Аленвиль, привел к тому, что нашли несколько экземпляров подрывной книги в комнате, которую занимал брат мадам д'Аленвиль, отец Шарль Нурри.

Теперь Дюбю не сомневался, что он на верном пути. Он окружил плотным кольцом всех подозреваемых, я в их числе эмигрантку из Италии Стеллу, которая владела магазином на ру Дофин и тоже торговала недозволенной литературой. В это время осведомители назвали имена двух юристов: Биллара и Латуша, которые вместе снимали квартиру в доме своего начальника, прокурора Ламбота. Полагают, что эти молодые люди и есть авторы скандального сочинения. Только предостережение де Марвиля, который не хотел ссориться ни с церковью, ни с судом, предотвратило Дюбю от арестов.

14 апреля Дюбю вновь обыскивает владения мадам д'Аленвиль, и на этот раз ему крупно повезло. В комнате незадачливого священника Нурри он находит пять экземпляров пресловутого романа, сорок оттисков с гравюр, а в потайном шкафу – ещё шесть пачек книги, множество вклеек с иллюстрациями и несшитых листов других полупристойных сочинений. Несмотря на уверения в своей невиновности, Нурри препроводили в Бастилию для допроса. Священник отпирался, как мог, но де Марвиль не оставил камня на камне от его построений, и тогда Нурри выдал постепенно всех – от маркиза ле Камю до несчастной Ольё и ткача Бланжи – пока не раскрыл имена авторов.

19 апреля арестовали Биллара, который тут же выдал своего коллегу и соавтора, но Жервез де Латуш к тому времени благоразумно ускользнул из Парижа. Однако он недолго оставался в изгнании. По иронии судьбы дело спустили на тормозах так же быстро, сколь стремительно раздули. 9 мая Биллар, переложив всю вину на бежавшего Латуша, вышел из Бастилии. Бланжи и Лефевр были отпущены на свободу четырьмя месяцами позже. Маркиз ле Камю вовсе не пострадал благодаря своему высокому происхождению.

Жервез де Латуш вскоре вернулся в Париж и возобновил юридическую практику. Больше эротических романов он не писал (хотя и в случае «Монаха» его авторство нельзя считать установленным наверняка). Умер он в нищете в ноябре 1782 года. Ханжи утверждали, что таким образом он получил по заслугам, иначе говоря, судьба восстановила справедливость.

Вот как «Сладострастный монах» стал достоянием печатного слова. Значение книги, безусловно, состоит не только в откровенном описании сексуальных сцен, но и в ярко выраженной антиклерикальной направленности. Сатирическое описание похождений монахов известно с давних времен. Взять хотя: бы «Декамерон», значительная часть новелл которого как раз на эту тему. Видимо, расхождение между словом и делом некоторых служителей культа вызывало протест общества, который выразился, в частности, в такого рода литературе. Даже в наши дни в творчестве уже не писателей, а скорее режиссеров стран с сильными католическими традициями также сквозят эти мотивы. Достаточно вспомнить фильмы Ф. Феллини («Джульета и духи»), П. П. Пазолини («Сало, или 120 дней Содома»), Луиса Бунюэля («Дневная красавица»), в которых мы сталкиваемся с уродливыми гримасами любви, «её таинственными и мерзкими отбросами».

Как всякое новаторское произведение, «Сладострастный монах» породил огромное количество подражаний. Тут и апокрифические «Мемуары Сюзон», и «Приключения Лауры», и многое другое. Фрагменты некоторых из этих книг также публикуются в настоящем томе.

В разделе «Dubia» помещены две вещи, которые можно определить как литературные фальсификации. Полагают, что «Графиня Гамиани», привести которую полностью мы не сочли возможным по причине её крайней непристойности, принадлежит перу Альфреда де Мюссе, однако его авторство более чем сомнительно. «Письма к Евлалии» можно считать остроумной пародией на популярный в XVIII веке жанр эпистолярной литературы. В поздних публикациях «Письма к Евлалии» датируются 1785 годом, однако нам представляется, что они сфабрикованы по меньшей мере лет через сто после указанного года.

Чрезмерное увлечение физиологией в ущерб духовности наложило неизгладимый отпечаток на душу героев этих произведений. Даже в «Приключениях Лауры» и в «Письмах к Евлалии», которые имеют хеппи-энд, молодые женщины не могут освободиться от тяги к неумеренностям в любви. Они откровенно смеются над нравами добропорядочных обывателей. Уехавшую из Парижа куртизанку Фельме сменяет юная Флориваль, ступившая на ту же стезю. Жизнь её, так же как и у ее старших подруг, на исходе молодости станет пуста. Но ведь заставляет что-то некоторых женщин становиться проститутками, и не всегда материальные соображения играют главную роль. Вспомните хотя бы очаровательную героиню Катрин Денёв в «Дневной красавице».

Не находит, и уже никогда не найдет на нашей земле удовлетворения мятущаяся Гамиани, женщина-монстр. После короткой бурной юности больной Сатурнен смиряется с положением монастырского привратника, которое раньше казалось ему унизительным. В его жизни не было ничего, кроме «помышлений плоти»: ни родительской любви, ни настоящей дружбы – и в конце концов он, лишившись возможности заниматься единственно доступным ему делом, остается ни с чем.

В заключение предостережем читателя: в этой книге помимо откровенных описаний есть много ненормативной лексики. Автор этого предисловия не раз обсуждал с переводчиком вопрос об уместности буквального воспроизведения на русском языке этих слов. В конце концов решили отдать дань традиционному у нас мнению о «непечатности» подобных терминов и, насколько возможно, сократить их употребление в переводе, благо, старинный стиль, позволяет заменить их более куртуазными выражениями, которых, кстати, в оригинале тоже немало. В остальных случаях, когда эвфемизмы были неуместны, мы решили обозначить «непечатность» этих слов точками, сохранив, однако, первую и последнюю буквы.

Андрей Куприн

Анонимный автор XVIII века

Сладострастный монах

Часть первая

Какое великое благо – освободиться от бремени суетных желаний, легкомысленных забав и губительных страстей, кои получили столь великое хождение в наши дни. Вновь обретя благоразумие после неисчислимых блудодейств и утвердясь в воздержаний от прежних удовольствий, я до сих пор трепещу при мысли об опасностях, которых я сподобился избежать. Вместе с тем напоминание о них усугубляет во мне осторожность и предусмотрительность.

Не однажды возблагодарил я Всевышнего за то, что Ему благоугодно было удержать меня на краю бездны порока и распущенности, в которую я катился, и дать мне решимость, дабы я описал свои прегрешения в назидание возлюбленным моим братьям во Христе.

Я – дитя похотливых святых отцов славного города Руана. Употребляю множественное число, ибо все они похвалялись тем, что сыграли не последнюю роль при моём зачатии. Боязнь цензурования заставляет тут меня поколебаться: надо ли приоткрывать тайны святой церкви? Однако же – прочь стеснения. Монах ведь тоже человек, и посему он способен плодиться и размножаться. И он облегчает тело свое так же, как все мы, невзирая на запреты.

Знаю, любезный читатель, что ты с нетерпением ожидаешь, когда я начну подробно излагать обстоятельства моего рождения. Прошу, однако, иметь снисхождение и запастись терпением, ибо о том я буду сказывать, когда придет черед.

Воспитывался я в семье доброго крестьянина, которого долгие годы полагал своим настоящим отцом.

Амбруаз, ибо так его звали, был садовником в доме, принадлежавшем местному духовенству. Деревня наша располагалась близ Руана. Жена Амбруаза, Туанетта, произвела на свет мертвое дитя в тот самый день, когда родился я. Ее ребенка тайно похоронили, и его место занял ваш покорный слуга. Ведь, как всем известно, деньги творят чудеса.

По мере того, как я превращался в застенчивого юношу, по-прежнему верившего в то, что он – сын Амбруаза и Туанетты, меня стали посещать смутные сомнения, ибо наклонности мои говорили о том, что я скорее сын монаха, а не крестьянина.

Доказательством тому служила Туанетта, женщина привлекательная и жизнерадостная. В ее влажных черных глазах, фигуре, точно у Юноны, и вздернутом носике было нечто очень соблазнительное. Одевалась она с изяществом, необычным для женщин её положения. Когда по воскресеньям сия кокетка надевала платье, открывавшее ее пышную грудь, у меня вылетало из головы, что я ее сын.

Вне всякого сомнения, вкусы у меня были истинно монашеские. Ведомый единственно лишь внутренним чутьем, я на улице не пропускал ни одной хорошенькой девушки без того, чтобы не попытаться обнять ее и приласкать. И хотя в ту пору я не знал, чем все это завершается, предчувствие говорило мне, что можно пойти дальше, ежели простушка позволит мне делать с ней все, что заблагорассудится.

Однажды жарким августовским днем, когда я дремал у себя в комнате после обеда, меня разбудил шум, доносившийся из соседней комнаты. Не догадываясь, какова причина такой тряски (а шум все возрастал), я приложил ухо к тонкой перегородке, разделявшей комнаты, и услыхал сдавленные стоны, мычание и другие невразумительные звуки.

– Ах, не спеши, дорогая моя Туанетта. Прошу тебя, помедли. Ох, я умираю от блаженства. А теперь быстрее! Так. Бог мой! Чую, настал конец!

Меня озадачило и растревожило услышанное. И, по правде, я немного испугался, однако страх вскоре сменился любопытством, и ухо моё опять прильнуло к стене, за которой слышались те же самые звуки. Туанетта и неизвестный мужчина повторяли друг другу одно и то же, и мне так захотелось узнать, в чем тут дело, что я уж было решил войти к ним в комнату без стука, однако это не потребовалось.

Раздумывая, как лучше всего удовлетворить достигшее предела любопытство, я заметил в перегородке отверстие от выпавшего сучка. Глядя в него, я превосходно различал все, что творилось внутри, и какое зрелище открылось моим глазам! На кровати лежала в чем мать родила Туанетта, и рядом с нею – голый отец Поликарп, управитель местного монастыря. Чем же они занимались? Они занимались тем же, что и наши прародители, когда Господь велел им наполнять землю, только с гораздо большей похотливостью.

Увиденное вызвало во мне странные чувства, в которых смешалось предчувствие дурного и неизведанные прежде желания. Как бы то ни было, я отдал бы всё за то, чтобы оказаться на месте отца Поликарпа. Как я завидовал ему! На лице монаха запечатлелось выражение неземного блаженства, отчего по моим жилам разлился огонь, я весь пылал, а сердце безумно колотилось. В довершение всего жезл Венеры, что я сжимал в руке, стал таким твердым, что с легкостью мог бы продырявить перегородку. По всей видимости, монах закончил свое дело, ибо он слез с Туанетты, открыв ее моим ненасытным взорам.

Глаза ее затуманились, щеки пылали, а руки безжизненно свисали с кровати. Видимо, она очень утомилась. Грудь вздымалась и опускалась. Время от времени Туанетта напрягала бёдра, издавая при этом звериный храп. Глаза мои так и шныряли по всем закоулкам ее обворожительного тела, каждую частичку которого я мысленно покрывал горячими поцелуями. Я сосал розовые завершения больших округлых грудей, вылизывал ее поджарый живот, но одно место более всего завладело моим вниманием – тщетно я старался оторвать от него взгляд. Вы понимаете, о чем я толкую. Как околдовала меня эта дуброва! Этот очаровательный цветок! Окружение черных кудрявых волос с приставшей к ним какой-то беловатой пенкой лишь оттеняло яркую киноварь. Я нутром чуял, что это место – средоточие вожделений. Никогда прежде мне не приходилось видывать женщину в столь непристойной позе.

Но вот монах восстановил свои силы и начал новую атаку. Однако его пыл превосходил его возможности. Когда он вытащил обмякшую пику, Туанетта схватила и, немало раздосадованная, принялась энергично трясти ее. Ее усилия, видимо, оказались не напрасны, ибо святой отец задергался в судорогах, как было до того.

Я не мог взять в толк, что вызвало конвульсии у монаха. Тут рука моя потянулась сами понимаете куда, и я познал новое ощущение, сила которого все возрастала, пока не разразилась столь мощным извержением, что я безжизненно повалился на кровать. На штанах у меня была та же беловатая жидкость, какую я заметил на бахроме вокруг туанеттиной щели. Опомнившись от восторга, я вновь прильнул к дырочке в стене, но было поздно. Разыграв последнюю карту и закончив увеселения, любовники уже натягивали на себя одежду.

После этого я четыре дня не мог очувствоваться, не переставая изумляться тому, что довелось мне увидеть. Это событие стало поворотным пунктом всей моей жизни. Теперь я знал, с чем связывать ощущения, возникавшие при виде хорошенькой девушки, и причина перехода от восторгов к успокоению перестала быть загадкой.

«Ах, – говорил я себе, – какое блаженство они испытали! Оба не помнили себя от радости. Какие наслаждения, должно быть, открылись им! Это и есть вершина счастья».

Такие размышления поглотили всего меня на некоторое время.

«Ну так что же, – продолжал я, – разве я не достаточно взрослый, чтобы проделать с женщиной то же самое? Думаю, я доставил бы Туанетте много больше наслаждений, поскольку во мне этой белой жидкости не в пример отцу Поликарпу. Да вот только мне невдомек, как же надобно поступать. Возможно, все произойдет само собой, стоит только очутиться поверх женщины».

Тогда я решил поделиться этими сомнениями со своей сестрой Сюзон, которая была несколькими годами старше меня. Красивая белокурая девушка с несколько ленивым взглядом, она возбуждала в мужчинах не меньший интерес, что и самая жгучая брюнетка.

Странно, что я, вожделевший каждую попадавшуюся на глаза девицу, ни разу не пытался пристать к Сюзон. Наверно, потому что видел её довольно-таки редко. Ее крестная, одна из самых состоятельных дам в нашем городе, определила Сюзон на год в монастырь, и вот срок обучения подошел к концу. Когда она возвратилась домой, я возгорелся желанием просветить Сюзон и разделить с ней восторги, каким предавались отец Поликарп с Туанеттой.

Теперь Сюзон виделась мне в новом свете. Я открыл в ней очарование, которого раньше не замечал. Ее шея и округлая упругая грудь были белее лилии. Мысленно я приникал губами к земляничкам, что венчали ее грудки, а желания стремились к центру и бездне блаженства.

Движимый неодолимым предвкушением, я решился разыскать Сюзон. Солнце клонилось к закату, сгущался туман. Еще издалека я увидел сестру, собиравшую полевые цветы. Когда и она заметила меня, едва ли ее посетила догадка, что я намереваюсь сорвать тот драгоценнейший цветок, каким она обладала. Торопливо шагая к ней, я обдумывал, каким образом дать ей понять, что мне от нее надобно. От нерешительности походка моя замедлилась.

– Что ты здесь делаешь, Сюзон? – спросил я, пытаясь ее поцеловать.

– Разве не видишь – собираю цветы, – смеясь, ответила она и вырвалась у меня из рук. – Завтра день рождения крестной.

Уверенность в победе поубавилась.

– Лучше помог бы мне собрать букет, – предложила она.

Вместо ответа я кинул ей в лицо несколько цветков, и она отплатила мне тем же самым.

– Сюзон, – предупредил я ее срывающимся голосом, – если ты еще раз сделаешь это, то я… В общем, тебе придется за это заплатить.

Словно желая показать, что ее нимало не испугали мои угрозы, она швырнула в меня еще пригоршню цветов. В этот момент я забыл о своей робости. Кроме того, теперь я не опасался быть замеченным, ибо становилось все темнее. Когда я кинулся на нее, она оттолкнула меня когда я поцеловал ее, она влепила мне пощечину; когда я повалил ее наземь, она извивалась подо мною, точно змея, но я крепко сжимал ее и через корсаж целовал ее грудь; когда я полез рукой к ней под юбку, она завопила и стала царапаться, как дикая кошка. Сюзон защищалась столь успешно, что я был вынужден отказаться от своих поползновений и со смехом отпустил ее, показывая тем самым, что намерения мои не были злостными.

– Сюзон, – примирительно начал я, – у меня и мысли не возникло причинить тебе какой-либо вред. Я просто хотел научить тебя тому, что пришлось бы тебе по душе.

– Могу себе представить, – ответила она дрожащим голосом. – Смотри, сюда идет матушка. Сейчас я…

– Дорогая сестричка, – оборвал я ее, – прошу тебя хранить о сем молчание. Я все на свете сделаю для тебя, коли ты не проговоришься. Легкий поцелуй в щеку явился своеобразным знаком согласия. Когда к нам подошла Туанетта, Сюзон не проронила ни слова, и мы втроем вернулись домой к ужину, на который пригласили отца Поликарпа, принесшего мне в подарок обнову. Временами в нем просыпалась совесть, и тогда он являл очередное свидетельство монашеской щедрости по отношению к приемному сыну Амбруаза. Такая расточительность не могла не породить подозрений относительно доподлинности версии о моем происхождении, но местные крестьяне, наивные и простодушные по преимуществу, не стремились знать больше того, что им было положено, а кто еще мог заподозрить скрытые мотивы, двигавшие благодетельными монахами? В нашей деревне они пользовались неподдельной любовью, были всем и каждому надобны и, вследствие этого, их окружал почет и уважение.

Однако позвольте вернуться к своей персоне.

Я рос проказливым мальчуганом, но это мне всегда сходило с рук. Глаза мои смотрели шаловливо, а длинные, спадавшие на плечи черные волосы подчеркивали белизну лица. В одежде я был весьма опрятен.

Как я уже упомянул, Сюзон составляла букет для мадам Динвиль, своей крестной матери, муж которой заседал в городском совете Руана. Сама же мадам имела привычку наезжать в загородный замок, чтобы попотчеваться парным молочком и вдохнуть свежего воздуху, целительного от недомоганий, вызванных обильным потреблением шампанского и другими неумеренностями.

И вот Сюзон нарядилась в лучшее платье, отчего стала еще желаннее для меня, и спросила, не угодно ли мне будет пойти с ней в замок мадам. Я с восторгом принял ее приглашение. Когда мы добрались до места, обнаружилось, что владелица поместья наслаждается вечерней прохладой в павильоне. А теперь вообразите себе даму среднего росту, с каштановыми волосами, белой кожей и ничем не примечательными чертами, но с живыми, сверкающими очами, излучавшими умный взгляд, и роскошным бюстом. То, что я упомянул последним, бросилось мне в глаза прежде всего, ибо я всегда питал слабость к сим божественным полушариям. Одно из высших наслаждений в этой юдоли слез, которую мы называем жизнью, – это иметь в обеих руках по такому полушарию. Однако, довольно об этом.

Завидев наше приближение, мадам Динвиль приветствовала нас мановением руки, но не изменила своего положения на канапе, в котором полулежала, свесив одну ногу на землю. На ней была такая коротенькая сорочка, что казалось вполне возможным узреть то, к чему стремится всякий истинный мужчина. Более того, корсаж мадам был выполнен из легкой, полупрозрачной материи. Воспоминания о Туанетте и отце Поликарпе оживились с новой силой, покуда я алчно пожирал глазами госпожу Динвиль.

– Добрый вечер, дитя мое, – радостно приветствовала она свою крестницу. – Значит, ты не забыла о моем дне рождения и пришла навестить меня. Спасибо за чудесные цветы. Подойди и поцелуй меня.

Сюзон, как ей было велено, приблизилась к мадам и запечатлела на каждой щеке по поцелую.

– А это, – спросила мадам, глядя на меня, – что за ладный паренек? Молодой девушке вроде тебя рановато гулять с кавалерами. Стыдись.

Я опустил глаза, а Сюзон объяснила, что я довожусь ей братом.

– В таком случае, – промолвила мадам Динвиль, – добро пожаловать. Мне бы хотелось узнать тебя получше. Ты тоже можешь подойти и поцеловать меня.

Едва я оказался рядом с нею, как она первая прильнула к моим губам и выпустила язычок в мой рот, а тем временем пальцами перебирала мои кудри. Прежде я никогда не целовался таким образом и посему весь задрожал от неожиданного ощущения. Робко заглянув ей в глаза, я заметил в них искры страсти, но тут же поспешил отвести взгляд. Второй поцелуй, ни в чем не уступавший первому, укрепил мою уверенность, хотя все это могло оказаться не более чем дружеским приветствием. Однако я был несколько озадачен столь бурным проявлением дружеских чувств.

Достойная дама опять завела беседу с Сюзон, причем то, что она говорила, сводилось по большей части к увещеваниям вновь подойти и поцеловать ее.

Из уважения к родовитой даме я почтительно отступил.

– Вот так дела, – заметила мадам Динвиль не без сарказма, – вижу, что молодой человек не хочет еще раз поцеловать меня.

Тогда я выступил вперед и приложился к ее щеке, не смея повторить то, что так воодушевило меня. Но на сей раз я стал немного смелее, чем вначале. Я смог заметить, что даму одинаково радуют как мои знаки внимания, так и ласки ее протеже, однако вскоре с очевидностью выяснилось, что со мною она получает большее удовольствие.

Мы сидели на диване и непринужденно болтали, ибо мадам Динвиль оказалась любительницей поговорить о том о сем. Когда Сюзон отворачивала глаза в сад, ее крестная заигрывала со мной, накручивая на пальчик мои локоны, щипая меня за щеку и шаловливо похлопывая по разным местам. Все это взволновало меня и придало решимости прикоснуться к ее шее, на что не последовало никаких возражений, и тогда моя ладонь скользнула ниже, где и упокоилась на восхитительно упругой груди. Радость переполняла меня. Наконец-то я обладал одним из благословенных полушарий, о коих столь много мечтал. И внутренний голос говорил мне, что я могу делать с ним все, что пожелаю.

Я был близок к тому, чтобы приложиться к нему губами, как случилась досадная непредвиденность. Слуга объявил о визите деревенского пристава, отталкивающего, изборожденного обезьяньими морщинами мужчины.

Вздрогнув от неожиданной помехи, мадам Динвиль оттолкнула меня со словами:

– Что ты себе позволяешь, маленький негодник?

Я густо покраснел, нисколько не сомневаясь, что все для меня потеряно. Мадам заметила мое смущение и подарила мне улыбку, посредством которой, мнилось мне, дала понять, что она вовсе не сердится и что внезапное появление пристава столь же неприятно ей, сколь и мне.

Зануда стал перед нами и, откашлявшись, отсморкавшись и отхаркавшись, произнес наводившую тоску речь по случаю дня рождения госпожи. В довершение всего он пригласил подойти сюда самых уважаемых, а значит, скучнейших жителей той деревни, которых привел с собою, и они один за другим засвидетельствовали свое почтение перед лицом мадам. Я был в бешенстве.

Принужденная выслушивать тупоумные комплименты, мадам Динвиль улучила минуту, обернулась к нам с Сюзон и сказала:

– Дети мои, я беру с вас обещание прийти сюда и разделить со мною обед, когда нам никто не будет мешать.

Произнеся это, она пристально посмотрела мне в глаза.

Уверен, что я достиг бы своего, коли не эти проклятые посетители. Мои чувства к мадам нельзя было назвать любовью, но скорее ненасытным желанием проделать с женщиной то, что вытворял отец Поликарп с Туанеттой. Мадам Динвиль назначила нам прийти на завтра, и мне казалось, что обеда того ждать целую вечность.

По пути домой я попытался прямо сказать Сюзон о том, какие намерения двигали мною накануне вечером.

– Ты неверно меня поняла, Сюзон, – честно признался я, – и, надеюсь, ты не думаешь, что давеча я замыслил учинить над тобой дурное.

– А что мне еще думать? Скажи мне, Сатурнен, что ты хотел со мною сделать?

– Я хотел, чтобы ты получила удовольствие, – просто ответил я.

– Как? – вскричала в изумлении Сюзон. – Ты думал, что я получу удовольствие, ежели ты запустишь лапу мне под юбку?

– Разумеется. И ты убедишься в этом, когда мы удалимся в такое местечко, где нас никто не увидит.

Произнеся это, я испытующе посмотрел на неё, дабы узнать, какую реакцию вызовет в ней мое предложение. Но, по всей видимости, оно оставило ее равнодушной.

– Молю тебя, дай мне шанс, – взывал я к сестре. – Клянусь, ты не пожалеешь.

– В чем же заключается то блаженство, которое ты столь высоко ценишь? – спросила Сюзон, очевидно, недоумевая.

– В единении мужчины и женщины. Они крепко обнимают друг друга и держатся так, покуда не замирают от восторгов.

На сей раз слова мои возымели некоторое действие, поскольку грудь Сюзон начала часто вздыматься и опускаться.

– Но отец меня обнимал так, как ты описал, – возразила она, – однако я не испытала никаких ощущений.

Ее замечание я счел добрым знаком.

– А это потому, что он не чувствовал к тебе того, что чувствую я.

– А что ты собираешься со мной делать? – спросила Сюзон дрожащим голосом.

– Я хочу уместить кое-что меж твоих ног, – храбро заявил я.

Сюзон покраснела и хранила молчание.

– Видишь ли, у тебя тут есть небольшое отверстие, – продолжал я, указуя на нужное место.

– Кто тебе сказал об этом? – спросила она, потупив взор.

– Кто сказал?.. – переспросил я в смущении. – Ну как же, у всех женщин оно есть.

– А у мужчин? – допытывалась Сюзон.

– У мужчин, – авторитетно заявил я, – есть такая вещь, которая выдается наружу, и она превосходно подогнана под щелку женщин. Когда бы их ни совместили, начинаются восторги. Хочешь, покажу тебе, что есть у меня, но только при условии, что и ты покажешь мне свое? Мы прикоснемся друг к дружке, и тогда ты поймешь, что такое истинное удовольствие.

Сюзон покраснела, как свекла. Слова мои произвели на нее впечатление, я видел это, но она по-прежнему оставалась в нерешительности. На этот раз я не добился желаемого, ибо мы уже подходили к дому, но я нисколько не сомневался, что в другой раз мне повезет больше.

Едва мы вошли в дом, как тут же появился отец Поликарп. Я догадался, что он пришел отобедать с нами, поскольку знал, что Амбруаза в это время не будет дома. Не то чтобы он слишком считался с Амбруазом, но, согласитесь, лучше пусть муж отсутствует, ежели ты положил глаз на его жену.

Предвкушая зрелище, уже виданное мною накануне, я хотел, чтобы Сюзон разделила со мной удовольствие, и решил после обеда пригласить ее к себе в комнату. Если хоть что-нибудь может склонить ее к уступкам, так это как раз самое подходящее.

Монах и Туанетта, полагая нас слишком наивными, ничуть не стеснялись нашего присутствия. Я видел, как рука отца Поликарпа скользнула под стол и там – под юбку Туанетты, которая, что не укрылось от моего взгляда, раздвинула ноги, дабы обеспечить святому отцу легкий доступ к желаемому. Затем и ее рука исчезла под столом. Нетрудно было вообразить, чем они там занимаются. Они пришли в такое волнение, что уже не в силах были оторваться друг от друга, и тогда Туанетта велела нам с Сюзон пойти погулять. Я-то прекрасно понял, что означает это предложение.

Мы немедленно поднялись из-за стола, предоставив отцу Поликарпу и Туанетте полную свободу действий. О, как я завидовал той радости, что им предстояло испытать! Прежде чем дать Сюзон насладиться живой картинкой, я решил поладить с ней, не прибегая к этому крайнему средству, и посему попытался увести ее в рощицу, густая листва которой оградила бы нас от любопытствующих взглядов. Она по-прежнему не торопилась поддаться моим уговорам.