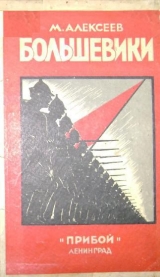

Текст книги "Большевики"

Автор книги: Михаил Алексеев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)

* * *

Оказывается, незаметно для себя Федор уснул. Разбудил его теплый солнечный луч, скользнувший по лицу. Федор сразу вскочил. «Заснул, кляча», – злобно выругал он сам себя. Быстро подбежал к окну на площадь. Посмотрел в щелку. На дворе был яркий летний день. Все сияло, искрилось и горело красками. Вдоль улицы и на площади было полно солдат и казаков. Федор вначале подумал, что это новое подкрепление противника. Но его поразил жалкий вид солдат. Оборванные, грязные, избитые, стояли они вдоль пыльной дороги. Испуганно озирались по сторонам. Ни на одном из них не было оружия.

«Э, да ведь это же пленные красноармейцы – догадался Федор. – Как это я не мог сообразить раньше».

Всего каких-нибудь 30 шагов отделяли его от пленных. Он ясно видел их серые лица.

Со всех сторон обступили пленных вооруженные казаки: низкорослые, бородатые, злобные. Несмотря на полуденную жару, казаки были одеты в теплые шерстяные бешметы, украшенные на плечах разноцветными погонами, и в зимние картузы и папахи. Дула винтовок торчали у них из-за спины. Сабли в поношенных ножнах болтались на боку.

* * *

В воздухе повисли злобная брань и язвительный смех. Казаки злорадно потешались.

– Довоевались, так вашу мать, – сердито шамкает седоусый, дряхлый, худой, как камышинка, казак-старик, серый от седых волос и до пыльных сапог. – Черти поганые, Христа продали. А, проклятые!

Старик трясет черной потрескавшейся шеей.

– Ось погодите, – басит его сосед, дюжий казак. – Ось мы вас, дохлых чертей, зараз порубаем на шашлыки. – И казак до половины обнажает клинок сабли.

– Плохи будут шашлыки, – острит третий гундосый казак. Ясно видит Федор в свою щелку его обезображенное оспою лицо и красный прыщ вместо носа. – Им Троцкий по одному хвосту тухлой селедки давал на день – так что они насквозь протухли селедкой.

– А тебе поди как плохо, – возражает дюжий казак. – Теперь, сам знаешь, пост, хотца солененького, так заместо рыбки и сойдут. – Казак потирает руки. Кругом смеются.

* * *

Пленные молчат и с безысходной тоскою смотрят вокруг.

«Как видно, не кормили уже несколько дней ребят, – думает Федор. Больно сжимается сердце.

У самого конца ряда пленных стоит рослый красноармеец, одетый в одни изорванные засаленные шаровары. Он весь в синяках и кровоподтеках. Особенно избито лицо. Он с завистью смотрел на стоявшего неподалеку молодцоватого казака– щеголя.

«Чего это он так смотрит на него? Уж не завидует ли он его одежде», – думает Федор. Казак одет в синий бешмет» поверх бешмета вьется пояс в серебряных бляхах, во рту у казака дымится большая серебряная трубка.

«Покурить парень хочет… вот чего он смотрит на этого франта, – решил Федор. – Боится попросить».

Вспомнил Федор рассказ одного курильщика-красноармейца. Он попал однажды в плен к казакам и благополучно удрал оттуда. Пробовал этот красноармеец в плену несколько раз попросить у казаков хотя бы маленького окурочка. Но всегда зря. А часто в ответ на свою просьбу он получал колотушку. Это был какой-то каменный народ, лишенный чувства сострадания. Били же казаки по чем придется и непременно с презрительным приговором: «Вот тебе, сучий сын, окурочек! Собачье мясо!! Ишь чего захотел. Может, уж тебе и вина принести, а заодно и бабу привести?! А, стервец! Вот тебе еще! Что, ндравится?»

«Может и тебя, братец, колачивали за такие же просьбы», – думал Федор, глядя на смотревшего с завистью пленного. Но тут внимание его отвлеклось в другую сторону. Из-за угла штабной избы выбежал молодой офицер, одетый с иголочки. Он весь сиял, начиная с новых нестерпимо блестящих лакированных сапог и до новых серебряных погон с двумя золотыми звездочками. Блеск увеличивали напомаженные и прилизанные волосы, до того блестящие, что вся голова офицера казалась Федору покрытой расплавленным стеклом. Покуривая толстую папироску и небрежно посматривая вокруг, он подошел прямо к концу ряда пленных. Гримасничая, посмотрел поверх пенснэ в золотой оправе на рослого красноармейца, одетого в одни засаленные штаны. Красноармеец опустил глаза вниз. «Сволочь», – произнес с присвистом офицер и быстрым движением руки бросил дымящуюся папиросу. Она угодила прямо в лицо полураздетого красноармейца. У красноармейца вырвался громкий крик боли и придушенного гнева. У Федора сжались кулаки. «Мерзавец! – прошептал он по адресу офицера. – О, подлец!»

А офицер, насладившись зрелищем человеческого страдания, не спеша скрылся в раскрытых настежь дверях штаба.

– Гы-гы-гы, – заржали казаки. – Ловко попало их благородие. Г ы-гы.

В другом конце площади казаки устроили игру в чехарду. Внимание всех отвлеклось туда.

* * *

Федор вдруг заметил, как обиженный красноармеец хитро сделал вид, точно у него зачесалась ступня. Он нагнулся, почесал ступню и незаметно поднял брошенный офицером окурок. Этот маневр красноармейца Федор отлично видел из своей щели. Осмотревшись вокруг себя, красноармеец, зажав в кулак окурок, быстро и глубоко затянулся. Потом еще и еще. Но не успел он выдохнуть дыма, как вдруг обеими руками схватился за шею и присел к земле. Предсмертный крик прорезал воздух и замер. Через несколько секунд окаменевший Федор увидел из своей щели этого красноармейца, лежащего в пыли, лицом к земле. Из огромной раны на шее, булькая и поблескивая на солнце, выливались потоки огненно-красной крови. Пленные оцепенели, глядя на внезапно убитого товарища. Федор до боли сжал ладони рук. «Скорее бы вечер, – шептал он. – Нужно отомстить этим палачам».

Убийца стоял позади ряда пленных. Он был хорошо виден Федору. Это был казак из охраны, с диким чернобородым лицом. Он стоял возле трупа, насупив брови, и хладнокровно вытирал окровавленную саблю ветхой солдатской шапчонкой убитого. Даже некоторые казаки отвернули свои лица от зарубленного. Говор и смех замолкли.

Убийца не спеша вытер саблю до стального блеска и вложил ее в ножны. Потом стал, широко раскорячив ноги. Ноги у него были обуты в большие сапоги гармонькой, сильно забрызганные кровью убитого. Он подбоченился и, потрясая кулаками, зычно проревел:

– Я вам задам, как без мово позволения курить! Смотрите же на него и запомните хорошенько, запомните, черти полосатые!

– Запомним. Запомним, – шептал дрожащими губами Федор. – Я всё запомним.

Труп оттащили за ноги в сторону и накрыли рогожей, а лужу крови засыпали песком.

* * *

Из штаба выбежал усатый офицер и скомандовал строиться. На площади поднялась невыразимая суматоха. Крики, брань, беготня. И вдруг – Федор не верил своим глазам: из парадного подъезда больницы вооруженные казаки начали выводить больных санаторцев. Среди них были Стрепетов, Ветров и десятки других знакомых лиц.

«Неужели я запоздал?» Руки у Федора похолодели. Он задрожал. «Не может быть». За санаторцами вышли члены местного Совета и коммунисты здешней ячейки. Их всех отвели к штабу и окружили двойной шпалерой казаков с саблями наголо. Опять выбежал из штаба усатый адъютант и скомандовал: «Смирно, господа офицеры». Площадь затихла. На затихшую площадь вышел, как видно, старший начальник. Он был человеком тощим, развинченным и угловатым. Генеральский мундир висел на нем как на вешалке. По бокам его шли сияющие адъютанты, а позади штабная свита. Видно было по красным лицам и оживленным размашистым движениям, что все офицеры сильно навеселе. Сам генерал мурлыкал довольно громко какой-то игривый марш.

Трата-та! Трата-та!

Трата-та! Трата-та!

– слышал Федор из своего убежища.

Посредине площади генерал остановился, заложил два пальца за отвислый борт своего мундира и отрывистым, дрожащим, петушиным криком произнес:

– Здорово, молодцы этапники!

Вся площадь загремела в ответ:

– Здрав-жлаем, ваш-прев-дит-ство!

Мило улыбнувшись молодцам казакам, генерал, потирая руки, подошел к пленным. Остановился. Выставил вперед правую ногу и снова пропетушил: «Здорово, оборванцы!»

Пленные молчали.

Генерала взбесило молчание. Он сразу затопал ногами, задрожал весь, заставляя свою уродливую тень выплясывать на золотом песке причудливый танец. Уже совсем визгливым, пронзительным голосом стал выкрикивать желчные ругательства:

– А, краснопузые дьяволы, молчите? Не хотите отвечать, подлецы? Вышли из повиновения? Я вас!.. Я вввввам!.. Десятого расстреляю, а спесь сгоню. Пятого расстреляю. Голодом уморю. Я вам покажу Ресефесерию, Совдепию. Я вам, черти, вместе с вашим Троцким своими руками кишки выпущу, а очищу матушку Россию от негодяев. Будете знать у меня, как бунтовать!

– Эх, опоздал я. Опоздал, – шептал пересохшими губами Федор. Эта мысль жгла его голову. Он то бегал по темной клети, то вновь припадал к щели окна.

Генерал, нахмурив седые брови, подошел к пленным ближе на два шага. Вся его свита, поблескивая на солнце, продвинулась за ним.

– Ты кто такой? – вкрадчиво, мягким тоном обратился генерал к белокурому и простолицему парню, стоящему первым в ряду пленных, понурив голову.

– Красноармеец Иван Федоров, – ответил пленный. Не успел красноармеец закончить ответ, как упал спиною на землю от сильного удара в лицо. Все лицо у него залилось кровью, хлынувшей из носа и изо рта. А генерал, быстро бегая вдоль ряда пленных, принялся кричать так дико, точно у него горели внутренности.

– К-рррасноармеец! Я вам, перетак вашу мать, покажу красноармейца! А ну-ка, кто еще кррасноармеец? Что, нет? Молчите? Кто доброволец? Тоже нет! Мобилизованные есть? Небось все, как один мобилизованные? Хе-хе. Нет. Дудки. Вам меня, старого волка, не обмануть. Сию минуту выдавайте коммунистов, добровольцев и жидов. Иначе никому из вас не будет пощады. Всех рррастреляю. Ну, смелей говорите.

Генерал делал усилия, чтобы успокоиться.

Кто первый скажет, того прощу, освобожу и награжу по-царски. Ну… – Генерал замер в ожидании.

И Федор замер в ожидании, впившись в щелку.

Пленные молчали, еще ниже склонив к земле свои взлохмаченные головы.

– Говори ты, – повелительно обратился генерал к правофланговому, худому загорелому южанину.

– Не знаю, – смело ответил пленный и вскинул головою. – Мы разных частей.

– А! Не знаешь? Скрываешь. Расстрелять подлеца, выведите его из строя. Ну, теперь ты скажи, – повернулся генерал к следующему по порядку. Тот тоже не знал.

– Рассс-стрелять, – коротко приказал генерал, и следующего пленного вывели из строя.

* * *

Но через минуту эту затею пришлось отбросить. Генерал опросил больше половины пленных, но результат опроса был один и тот же. Генерал взбесился до последнего предела. Его худощавое, остроконечное, седоусое и сероглазое лицо стало пунцовым – до того оно залилось кровью.

– А-а-а! А-а-а! А-а-а-а-а-а! – Только один звук кричал он долгое время. От этого звериного крика побледнели даже адъютанты. Все офицеры вытянулись по-военному. Со страхом и тревогою смотрели на своего начальника. Наконец горло генерала охрипло от крика, а ноги перестали бешено топтать землю. Он затих. Прошло несколько мучительных минут.

И вдруг среди полного молчания слышит Федор, как весело и громко засмеялся генерал.

– Ага, нашел! Узнаем, – сквозь смех закричал на всю площадь генерал. – Адъютанты, осмотреть у пленных руки. Ха-ха! Кто между ними окажется со свежими мозолями на руках, тех мы всех и расстреляем. В последнее время у них мобилизации не было вовсе – кроме партийных. Следовательно, кто окажется с мозолями, тот или доброволец или коммунист. Не так ли?

Вся свита улыбалась генеральскому хитроумию: «Необычайно. Непостижимо».

– А выборку сделают мои верные казаки. Они это умеют делать запросто. Итак, приступайте. Ну!

* * *

И точно в кошмарном сне видит Федор из своей щели небывалый воинский смотр. Расфранченные адъютанты ходили вдоль ряда пленных и внимательно осматривали у них ладони рук. На выхоленных лицах расплывались пьяные улыбки. Пошлые шуточки и циничные грубости сопровождали этот смотр. Красноармейцев, у которых как видно были свежие мозоли на руках, тотчас же выводили из строя. И видит Федор, как многие пленные падали, как подкошенные, на землю. Они были не в силах выстоять на ногах до своей очереди. А адъютанты били упавших по чем попало ногами. – Эй, сволочь, поднимайся – кричали они при этом. У Федора кружилась голова от гнева и ненависти. «Скорей бы вечер» – шептал он.

* * *

И видел Федор дальше… Смотр окончен. Жатва оказалась тучной. Больше половины пленных было выведено из строя. Доложили генералу. Тот, не прерывая веселого разговора с офицером, небрежно махнул рукою.

– Начинайте, – сказал он и не спеша стал раскуривать толстую сигару.

Обреченных отвели к штабу и присоединили к ним санаторцев.

– Неужто расстрел? – молнией промелькнула мысль у Федора. Он как то весь окаменел. Притих.

Обреченных, на виду остальных пленных, по пять человек начали уводить за угол штабной избы. Скоро оттуда раздались ружейные залпы. Стоны и вой раненых и умирающих. Многие из обреченных стали плакать и молить о пощаде. Но на них никто не обращал внимания.

К очередным жертвам генерал выслал дивизионного священника. Священник, высокий длинноволосый человек в серой рясе, быстро подошел к пленным, сверкая большим золотым крестом, висевшим у него на груди, на массивной цепи. В руках священник держал толстую книгу. Священник что-то стал говорить обреченным, часто показывая на книгу. Ни слов, ни голоса священника Федор не слышал – расстрел шел бурно. Выстрелы и стоны умирающих наполняли воздух. Священник снял крест с груди и протянул его к лицу ближайшего красноармейца. Тот отвернулся. За ним отказались еще несколько. Из середины толпы потянулись руки за крестом, но их священник не заметил. Он с ненавистью уставился на несколько кулаков, грозивших ему из толпы. Потом быстро одел на грудь крест и в свою очередь сразу двумя руками погрозил в сторону осужденных. Изгибая свое худое тело, он два раза сплюнул туда же. Подобрав подол своей рясы и все время отплевываясь, быстрыми шагами пошел к штабу.

* * *

Во время затишья вдруг несколько голосов из толпы осужденных громко запели «Интернационал», но им казаки не дали окончить гимна. Их сразу же вывели из толпы товарищей и быстро повели за штабную избу. Их было шестеро. Между ними Федор увидел Стрепетова и Ветрова. Они как ни в чем ни бывало шли обнявшись и пели:

«Весь мир насилья мы разрушим до основания,

А затем мы наш, мы новый мир построим»…

Вот скрылись они за углом, раздался залп, и отдаленное пение прервалось криками и стонами.

Федор до крови закусил губы. Со страшной силой сжал кисти рук. Закачалась стена – расплылась щелка и последнее, что видел Федор – это был генерал.

Генерал стоял неподалеку от штаба. Фуражка у него откинута на затылок. Он гордо подбоченился. Держал во рту дымящуюся сигару. Лицо его самодовольно улыбалось. Дальнейшего Федор не помнил.

Глава пятая

Благополучно отправив Михеева на чердак; Феня быстро сошла с лестницы. Побежала по темному коридору в свою комнату. С трудом нашла замочную скважину. Открыла дверь и тотчас же закрыла ее на ключ. Быстро разделась и юркнула под одеяло. За дверью в коридоре была слышна беготня. Крики. Шли минуты. Кто-то подбежал к ее дверям и крепко постучался.

– Феня! Феня! – закричал грубый женский голос. – Скорее откройте.

По голосу Феня узнала его обладательницу, больничную фельдшерицу. «Старая ведьма» – прошептала она и продолжала притворяться сонною.

Еще громче раздался стук в двери. Стучали и руками и ногами.

– Сестра Феня! Феня! – уже ревел за дверьми грубый женский голос. Феня точно спросонок сердито спросила: – Кто там стучит, что нужно?

– Ах, милая Феничка! Откройте скорее! У нас такое несчастье!

– Сейчас милая. Вот зажгу свет.

– Нет! Не зажгете! – сказал голос из-за дверей. Электричество испорчено.

– Разве? Давно?

Наконец Феня открыла дверь.

– На самом деле темно, – сказала она, глядя в коридор. – А у меня свечей нет.

– Ах, душенька, – затараторила вошедшая, – просто что-то невообразимое. У нас несчастье.

– Да что же такое? – не пугайте меня, Розалия Алексеевна, – тревожно сказала Феня. – Говорите скорее!

– Понимаете. Провода перерезали. И опять один тяжело больной убежал. Понимаете, голубушка – из политических. Мы все взволнованы. Сам доктор хватается за голову. Но ничего не поделаешь. Ах, как это неприятно, душенька. Как больно! – говорившая тяжело дышала. – Я сейчас бегала, бегала и все напрасно, милая. В дверях торчит отмычка. Искали, все искали и нигде не могли отыскать беглеца. Как тяжело!.. Решила к вам забежать. Ах, ведь это так ужасно!.. Так дерзко… Представьте, Феничка – второй случай на этой неделе. Просто хоть вешайся.

– Да как же так? – искренним тоном недоумевала Феня. – Ведь кругом стоит стража. Ворота закрыты на замок, двери тоже…

– Окно открыли, милая… Окно на улицу. Там, правда, был часовой, но, представьте, говорит ничего не видел. Ничего не слыхал. Конечно, сообщник, врет все.

– Его арестовали?

– Как же!.. Ах, какое несчастье! Это наверное кто-нибудь из своих делает!

– Не иначе, как свои, Розалия Алексеевна!

– Да. Да. – Фельдшерица близко наклонилась к Фене и продолжала шепотом:

– Доктор велел мне наблюдать за санитарами и сиделками. Это, извините за выражение, сволочь… На всякую подлость способны. Они сочувствуют этим…

– Да зачем же им больной! – Казалось, искренно недоумевала Феня. Просто не пойму.

– После поймете, душенька, тут что-то есть. Ох господи! Кстати вот что, милая. У меня есть к вам дело. Думала завтра поговорить, но уж лучше сегодня. Вообще вы мне симпатичны, Феничка. Я видела вашу рекомендацию нашему главврачу. Очень премилая рекомендация. Правда, очень плохо, что вы на этих красных курсах были… Но ведь вы дочь полковника, не так ли? Мне показывали ваши анкеты. А это многое значит, очень многое. Дочь полковника не может сочувствовать этим… душителям всего хорошего, этим вандалам. Для них ведь нет ничего святого. Потом ведь – знаете голубушка, шильце-то в мешке не утаишь. Сразу видно, что вы всей душою ненавидите этих грабителей… Ах, оставьте, не возражайте. Я ведь все тонко подмечаю, милочка. У вас в анкете значится: «до 18 лет жила в своем имении». О, я это понимаю. В своем имении. Ах. Да, очень понимаю. У меня тоже было имение. Ох-ох-ох! – послышались всхлипывания. – Просто прелесть имение. 50 десятин луга и леса. Особняк в 32 комнаты. Картины. Статуэтки. Ковры… Сад с розами… Пруд, знаете, беседка, рояль… и все эти палачи отняли у меня и… вероятно сожгли.

– Почему же сожгли? – полусердито вырвалось у Фени.

– То есть как почему, милая?

– Может быть, вам удастся вернуть все это, – поправилась Феня. – Времена переменчивы, нужно надеяться.

– Я и надеюсь, голубушка… Но все-таки тяжело. Только бы вернуть, а уж там… Моя милая, мы друг друга хорошо понимаем… Так вот, что, Феничка… завтра этих бандитов – она топнула ногою об пол, – в штабе решили расстрелять…

– Завтра, – с болью вырвалось у Фени, – что вы говорите?

– Уж не жалеете ли вы их, Феничка?

– Что вы, что вы, напротив, я завтра дежурная и не сумею посмотреть на казнь. А очень бы хотелось. – Последнее слово Феня произнесла почти шопотом.

– Ах, вот вы о чем. Ну, это пустяки. Да туда, кажется, никого не пустят. Генерал, кажется, очень сердитый. Но вы не жалейте. Мы сходим после посмотреть убитых. Это тоже интересно. Я бы сама, душенька, очень хотела посмотреть, как их будут расстреливать. Очень. Я их хорошо знаю, этих негодяев, по санатории. Все разыгрывают из себя каких-то мучеников, страдальцев, праведников. – Стул под фельдшерицей заскрипел. – Такие висельники. Грабители.

* * *

В комнате загорелась электрическая лампочка под голубым абажуром. При этом свете Феня заметила на жирном и тупом лице фельдшерицы злое выражение. Полуоткрытый рот, расширенные глаза, сжатые брови.

– Ах – загорелось электричество. Это мило. Это прелестно, сказала фельдшерица, меняя выражение лица. – Ну так вот что. Заодно уж, я хотела вам сказать, милочка…

– А у вас, Феничка, я только теперь замечаю – такая прелестная шейка. Просто хочется поцеловать ее! Прелесть.

Феня в ужасе закрыла шею ладонями рук.

– Ну-ну. Не бойтесь, душенька, – сально улыбалась фельдшерица. Не поцелую! Какая вы еще девочка. Но недолго вам быть таким бутончиком. Даже главврач смотрит на вас точно голодная собака на мясо – он у нас большой бабник. О, я это по себе знаю. Не отворачивайтесь. Но я вам помешала спать, я задержусь у вас еще на минутку заодно уж. Я после завтра уезжаю в командировку в штаб Верховного командования. Есть важные поручения, милочка. Нужно нам временно замещать меня.

Самое важное это следить за санитарами, душенька. Я вам укажу завтра персонально – за кем. Согласитесь ли вы на это, золотце мое? А, милочка?

– Я согласна, – быстро сказала Феня. Ей было тошно слушать даже самый звук голоса фельдшерицы. Хотелось избить ее. «Скорей бы ушла ведьма». Только этого желала Феня.

– Это хорошо, что вы согласились, душенька. Я правда так и думала, что вы согласитесь. Превосходно, милочка. Донесения же будете делать устные каждый вечер главврачу, но вы, радость моя, не бойтесь. Он такой милый человек. Ах. Такой ласковый. Но и огненный берегитесь его. Да. – Фельдшерица поежилась. – Так я, милочка, пойду на дежурство, – а завтра скажу о вашем согласии главврачу. Мне же бедненькой придется до утра.

Фельдшерица встала, потягиваясь.

– Простите, что побеспокоила. Такой случай, знаете. Так я пойду. Прощайте, милочка. Покойной ночи, голубушка, спите, спокойно.

Фельдшерица вышла, сильно хлопнув дверью.

– Насилу-то ушла толстая ведьма. Феня облегченно вздохнула, закрыла на ключ дверь, погасила свет, и в потемках забралась под одеяло. Но сон бежал от нее.

В окно засматривала темная, но звездная ночь. Кругом было тихо. Все мысли Фени сосредоточились вокруг завтрашней казни санаторцев. Ей все казалось, что она многое могла бы сделать для них, но не сделала. Правда, она не знала, что завтра казнь, но почему она не испробовала раньше все меры к их освобождению. «А теперь – думала она, – что можно теперь сделать для них – ничего. Уже скоро рассвет. Днем же нечего и помышлять о попытке к бегству. Остается надеяться на случай. Но на случай надеяться никогда нельзя».

Беспокойно ворочалась Феня под одеялом. Было жарко и душно. Проснувшиеся мухи стали биться о стекло окна: з-з-з-з-з-з-з-з-з-з. «Ничего не поделаешь». Феня тяжело вздохнула. Чтобы отогнать эту гнетущую мысль, стала думать о другом. «Ах как хорошо бы было заснуть». Но сна не было. Одеяло и подушка жгли ее тело.

«Дальше здесь находиться мне нельзя. Еще с этой толстой ведьмой я могла вести игру – но с главврачом не могу. Нет, ни за что. Нужно бежать. Довольно».

«3-з-з-з-з-з-з-з» бились о стекло окна мухи.

«Но как быть с Михеевым и Фроловым? Разве, бежать вместе с ними. Иного выхода нет. Иначе они сдадутся и будут казнены или сами убьют себя… Но бегство нужно обдумать как-нибудь поскорее… Вот бы заснуть».

Потянулись обрывки мыслей. «Где теперь наш фронт? Казаки говорили, что он под Москвой». «Скоро будем в Первопрестольной», говорили они. «Эх, туда бы и мне… на фронт».

Понемногу ее охватили ночные настроения. Одна давно знакомая мысль, стала назойливо донимать ее точно комар. «Где он, что с ним?» Она отгоняла эту мысль от себя с большим трудом. Всегда, когда она бывала наедине с собою, эта мысль резала ее сознание. Мучительно сжимала сердце. В минуту человеческой слабости эти мысли убивали ее.

«Она любит его. Любит и желает. Но разве есть хоть намек на возможность быть вместе. Нет. Нет. Она гнала эти мысли прочь. Он и она для революционной работы, и этому должна быть подчинена их личная жизнь. Но где же мера? Где граница, до пределов которой эта желанная мысль возможна? Или этой грани для нее не было». «И не может быть… Не имею права. Не должна. Не могу». Шептала Феня пересохшими губами. Гнала от себя эти мысли, но прогнать их ей не удавалось. И чуяла внутренне, что в чем-то есть ее ошибка, что не совсем права она. Но только не знала, в чем именно Это внутреннее чувство твердило ей в минуты слабости: «Любить товарища по делу не грех, а радость. Зачем ненужный аскетизм. И возле него сумеешь быть столько же полезной для революции. К тому же ты будешь поднимать в нем бодрость, вселять в него силу!»

Раньше ей эти мысли и чувства все-таки удавалось перебарывать в себе. Но теперь они овладели ею. Она негодовала на себя. Если бы он только знал эти ее мысли, он бы хорошенько пожурил ее. Это позор в такой момент но… чувство перебороло в ней рассудок. «Что с ним, жив ли, здоров?» Прерывисто дышала грудь. Горела голова. «Может быть, в эти минуты он где-нибудь лежит раненый или больной, без помощи, а может быть и уже нет его в живых». Эта мысль заставляла ее холодеть. «О-о-о». Феня металась по кровати.

«Где он теперь, родной? Где он любимый – милый?» Целый вихрь мыслей и образов вздымался в ее сознании и рисовал ей то страшные, то сладкие картины. Воображение и темнота помогали ей в этом.

То вот он лежит один в поле. Из большой раны на его лбу потоками льется кровь. Он тянется к ней своими слабыми дрожащими руками. И уж готова вскрикнуть она от пережитого ужаса.

Или видит она его таким, каким он был 8 лет тому назад. Он улыбается. Лицо его светится любовью. Глаза ласкают и манят. Он тянется к ней и уже шепчут ее губы: «Милый – любимый».

Перед утром она беспокойно заснула. Но и во сне не могла успокоиться. Ей снился тяжелый сон.

* * *

Снилась ей Красная площадь в Москве. Она стоит у Кремля ждет чего-то важного. Пасмурный зимний, снежный день. Вдали красуется, точно игрушка, церковь Василия Блаженного. К ней тянется длинная, высокая зубчатая, кирпичная стена Кремля и пропадает вдали. В воздухе кружатся крупные снежинки. На зубцах Кремля, на шапках Василия Блаженного и на земле лежат сугробы снега. Феня стоит неподвижно. Напрягает память. «Зачем она здесь?»

Наконец, вспоминает. Здесь будет митинг. Будет говорить Ильич. Тяжелые вести с фронта. Заняты Тула и Петроград. Революции грозит опасность.

«Но почему же пуста Красная площадь». Спрашивает себя Феня. Кто-то позади отвечает ей. «Разве площадь пуста. Ты всмотрись.

Смотрит пристально Феня и видит, что на самим самом деле вся площадь от края до края полна рабочими. Все они стоят неподвижно. Видит она засаленные куртки, солдатские отрепья вместо одежды, изломанные картузы. Изорванные из мешков фартуки. Шинели. Заплатанные кофты.

Видит она на изнеможденных серых, щетинистых лицах напряженное внимание.

Все безмолвствуют. Не шелохнутся.

«Они ждут также как и я» – решает Феня. – «Что-то нам скажет вождь»?

Неподалеку возвышается трибуна, сколоченная из жидких досок. Трибуну покрывает снег.

«Отсюда он будет говорить».

Вдруг шум и движение в толпе. Слышутся крики:. Идет. Он идет».

Феня тянется вперед, смотрит кругом и видит.

Расступается толпа. В белом снежном промежутке не спеша идет Ильич. Он, как всегда, в темной кепке и осеннем пальто. Руки засунуты в карманы пальто. Идет и смотрит вниз под ноги.

И видит Феня, как вся площадь тянется к нему сотнею тысяч рук. Но он идет вперед. Не смотрит по сторонам. Мерной железной поступью подходит к трибуне. Входит на нее.

«Вот он великий вождь мировой рабочей революции. Вот он возле нее».

Его лицо исполнено непреклонной решимостью. На лбу запала глубокая складка.

Что-то раскаленное, огненное, говорит Ильич. Слова непонятные Фене. Но смысл всей речи ясен без слов. Как всегда он зовет к битвам, к борьбе и победе.

И вот уже не площадь окружает ее со всех сторон, а необъятное глазом поле, усеянное народом. И чувствует Феня, как с каждым звуком его голоса у всех растет и ширится могучий порыв. Закипает безудержная отвага в сердцах.

«Скорей бы в бой!»

* * *

В комнате темно, и жарко и душно. За окном далеко кричат петухи. Тихо. Тихо. Невыносимо жарко под одеялом. Феня сбрасывает его с себя, садится на кровати.

«Нет, лучше я не буду спать до утра» решила она. Оделась. Зажгла настольную электрическую лампу. Комнату наполнили синие отсветы абажура. На столе образовался большой ярко-оранжевый круг. Феня села в раздумьи у стола.

Она мысленно рассуждала с собой, как бы убеждая себя, но обращаясь мысленно к нему, к Пете: раньше мы подпольничали. Замыкались в узком кругу, в узкой работе. Тогда я могла дать волю своему чувству и почти целиком принадлежать ему. Но нынче – кипит революционное пламя. Не хватает сил у партии. Дело освобождения рабочих поставлено на карту и вот теперь я не имею права насколько нибудь уйти от работы. Я не имею права позволить своему чувству завладеть собою. Быть вместе с тобой. Это будет недостойно коммунистки. Ты посуди сам. Что будет, если мы будем вместе. Я буду заботиться о тебе. Буду следить за твоим здоровьем, болеть твоими неудачами. Словом, я буду твоею женою, но я не буду бойцом партии. А задачи так велики – цель так священна – долг так ясен – дорога так светла – что у меня не должно быть сомнений. Если бы ты был со мною, ты сказал бы то же самое и рассмеялся.

Но, милый Петенька, все же у меня сомнения есть. Я думаю, права ли я, рассуждая, что теперь вместе нам быть нельзя. Что прежде дело, а потом личное. Разве нельзя соединить и то, и другое? Разве нельзя и любить, и совместно работать? Но мне кажется, что все же я больше права, чем не права. Ты посуди сам. Если мы будем вместе, то у тебя я отниму много внимания и времени. А этого я не имею права делать, в такой критический момент, когда враг близок к победе. Но я люблю тебя и в этом моя боль. Я хочу видеть тебя, слышать твой голос. Быть возле тебя. Петенька милый. Мне невмоготу не знать, что с тобой. Душат рыдания. Я плачу А вдруг ты болен… В плену… Нет. Не может быть, ты ни за что не сдашься в плен.

Петенька милый, когда я видела тебя в последний раз, мне показался упрек в твоих глазах. Не упрекай меня. Мне больно. Не из каприза я уехала от тебя из губернского центра в эту трущобу. Я и тогда так рассуждала, как теперь. Я сказала себе, что я увидела и должна удовлетвориться этим. Но не подумай, милый Петя, что эти настроения закваска старого. Я уже давно осознала, что в том вопросе был прав ты, а не я. Я уже давно сказала себе, что виновата была я, в разрыве. Чувство оказалось у меня сильнее самолюбия. Ведь пойми, я тогда была взбалмошной девчонкой. Только один год состояла в партии. Играла в полное равноправие во всех отношениях. Но ты тоже был немного неправ, когда ушел от меня и не писал мне долгих пять лет. Тебя поразило мое озорство. Мое упорное нежелание подчиниться какому бы то ни было закону, – даже закону природы. Но ты должен был понять меня и сказать себе: «Это у нее озорство юности». И ты не должен был уходить прочь.

Твоя ошибка, дорогой Петя, была в том, что ты принял меня за взрослую, тогда как я еще была взбалмошной девчонкой. И я знаю, почему у тебя такой взгляд на меня сложился. Потому, что ты с первых же дней нашего знакомства увидел во мне много смелости и даже грубости. Тебя поразило точно так же то, что я первая написала тебе записку о том, что люблю тебя. Я, конечно, тогда тебя любила – но любила, как старшего товарища, тебя так все любили. А ты принял эти писания за серьезный продуманный шаг взрослого человека. Ты искренно полюбил меня… Но потом через два года ушел от меня.