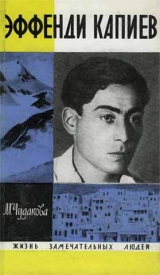

Текст книги "Эффенди Капиев"

Автор книги: Мариэтта Чудакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)

Приступы повторяются все чаще. Обычно это происходило ночью. Все спали, а он, уже не в силах сдерживаться, стонал от боли, прижимая к себе грелку.

Наутро с обычной тщательностью он записывал свои ощущения. Конца всему этому не предвиделось.

Ему назначили новое лечение – новокаиновую блокаду. Это было даже не совсем лечение. «Сейчас не до лечения, – сказал ему профессор, – сейчас война. Важно как-нибудь успокоить боли и на время локализировать язву». «Первый сеанс уже состоялся, – писал Капиев жене. – Вчера протыкали мне огромной, как поршень, иглой между ребрами «футляр» тела и внутрь, туда, где расположены кишки и прочий механизм, влили чуть ли не стакан новокаина. Предполагается, что он окружит язву и будет блокировать нервные подступы к ней, что ли. (Видишь ли, он такой умный, этот новокаин, что сам знает, как там действовать ему в потемках!) Сеансов этих будет три или четыре с промежутками пять-шесть дней. О том, как это больно, я и не говорю: сидишь, согнувшись и дрожа, как кролик, а над тобой в белых масках, с засученными рукавами орудуют, как пираты, кровожадные хирурги… Что ж, потерпим! После всего этого, может быть, дадут отпуск на поправку. Ни возражать, ни высказывать своих соображений я, конечно, не имею права – дело военное».

Боли, однако, только усилились. Сеансы пришлось прервать.

В блокноте Капиева появилась запись, сделанная от третьего лица: «Когда женщина-врач Грановская, чуткая и очень отзывчивая женщина, угадав его желание, предложила ему собрать вещи, чтобы эвакуироваться в госпиталь в родной город, он прослезился.

– Господи, почему бывают на свете такие добрые люди? Почему мне, недостойному, себялюбивому, ленивому человеку, послал ты таких прекрасных спутников?

Но для виду он продолжал лежать, хмуро сдвинув брови. Он теперь боялся судьбы, которая за одну улыбку всегда брала у него сто слезинок».

«…Наталочка, не унывай! Будь мужественной и готовой ко всему, – писал он в те дни из госпиталя жене. Он чувствовал, как видно, что ее ждут впереди еще горшие испытания, чем выпали на их общую долю в те молодые, совсем ведь недавние, но" уже безмерно удалившиеся годы. – …Будь терпеливой, помня, что на дно терпенья оседает золото, – мы еще не так изношены, черт возьми, и не так стары (и душой и телом), чтобы подымать руки перед судьбой. Есть миллионы куда беспомощней! Однако мне незачем напоминать тебе об этом – ты и так умница, и пусть мне не везет в литературе и в «официальной карьере» (тьфу на нее!), зато мне повезло в жизни в главном – в тебе. Целую тебя и люблю всегда!»

16 июня он записывает: «Эвакуируюсь в тыловой госпиталь».

После долгого пути в эшелоне, набитом ранеными, он снова был в Пятигорске.

Все лето Капиев пробыл в госпитале. Улучшения почти не было. 6 августа его выписали со справкой, ничуть не обнадеживающей: «На основании статьи тридцать третьей группы первой признан: негоден с исключением с военного учета».

IV

О молодость! – кричу я сейчас

И бью крыльями о стол.

…О улетевшая, невзлетевшая молодость!

Кричу красным ртом, голосом гусиной меди.

Голосом телеги.

И бью серыми крыльями о бумагу.

В. Шкловский. Поиски оптимизма, 1931

О молодость! Крыло мое верни!

Э. Капиев, Поэт

Война ушла из города, но город был пустынен, жизнь в нем была тяжела. И временами казалось ему, что смерть ходит по улицам его города, смерть прячется за облезлыми стенами когда-то белых и желтых, удобных внутри и веселых снаружи домов.

Да тот ли это был город? Те ли мостовые? Те ли тихие тенистые улицы и то ли синее, ясное, бездонное небо над ними?

Война покинула город, и грузный шаг ее замирал вдали на других, но своих, недалеких землях. Медленно, очень медленно, обильно поливая землю кровью, война поворачивалась к победе.

Шла осень 1943 года.

Капиев съездил в Буйнакск – повидал мать, сестер, увидел Дагестан.

Вернулся в Пятигорск.

Война кончилась для него, надо было приноравливаться к другой, тыловой жизни, от которой он отвык.

Из обитого брезентом сундучка достал он свои рукописи – своего «Поэта», так и не успевшего выйти перед войной. Летом 1941 года набор книги, готовившейся в Пятигорске, был рассыпан. Сохранилась единственная корректура.

С некоторым отчуждением посматривал он теперь на эти страницы. Да точно ли все это было? И старый Сулейман, и сам он, сидевший ночами за любимым, удобным своим столом?

Даже стола этого уже не было – его обменяли на муку и картошку. Квартира его была цела, но жить в ней было еще нельзя – она не отапливалась. Семья Капиева по-прежнему жила в служебном доме Лермонтовского музея.

Когда-то, в начале войны, он записал: «С таким трудом воздвигнутая мною хижина дяди Сулеймана рухнула еще до того, как я успел в ней поселиться. Теперь надо строить новую, а земля зыбуча, болотиста и холодна. Да и силы мои на исходе».

С холодноватым удивлением перечитал он сейчас эту запись.

Он подумал, наверно, что не знал, оказывается, раньше, как зыбуча, как болотиста и холодна может быть земля. И даже далекого представления не имел он о том, как спокойно, неумолимо, навсегда покидают человека его силы.

Он сел, однако, за свои рукописи, стал готовить «Поэта» к печати. Выправил всю корректуру, внес небольшие, но многочисленные добавления, пытаясь приноровить хоть немного спокойный, безмятежный мир «Поэта» к тому слишком далекому от этого мира времени, в которое книге его суждено было появиться. Перепечатал корректуру, выправил машинопись, составил список новелл, включаемых в книгу (исключив «Кремль» и «Белый город»), и послал рукопись в Ставропольское издательство.

«Книга двигалась в производстве медленно, – вспоминает Н. Капиева. – В разоренной оккупантами типографии не хватало шрифтов. «Поэта» печатали частями. Два листа наберут, сверстают, отпечатают, а затем разбирают набор и набирают следующие два. А когда приходил срок печатать хлебные карточки, все остальные работы и вовсе откладывались».

Пока книга печаталась, Капиев написал для нее еще одну новеллу, которую начал в последние дни перед войной, – «Власть».

В Дагестане должны были выйти его «Фронтовые очерки». 15 ноября он писал Фатуеву: «Что писать о себе? Все как у всех! Только вот беда: скрутила меня болезнь и до сегодня все крутит и мутит. Меня бы вы не узнали – еле хожу и двигаюсь – злой, бледный и сутулый. Боюсь, как бы не сыграл в ящик… О если б мне мои силы и мою былую страсть! Растратил я их в безвременье!.. А человеку, оказывается, все на этом свете отпускается по нормам – и молодость, и свежесть, и вдохновение. Одни их тратят сразу, другие постепенно, а третьи до смерти своей берегут и скупятся:.. (Горе, если истратил их невпопад!)».

…В последний день перед выпиской из госпиталя он записал: «Думал долго о книге и вдруг почувствовал – книга выйдет, выйдет…»

Он и сейчас думает об этой книге – о той хронике войны, ради которой столько вытерпел. Двадцать записных книжек лежат в его столе – драгоценнейшее свидетельство очевидца! Не так уж много, как выяснилось впоследствии, осталось от военных лет такого, тут же на месте рождавшегося, документального, ничем не заменимого материала.

Но последняя, двадцатая записная книжка начинается не размышлениями о будущей книге, к которой скоро, кажется, можно уж будет подступиться, а иными, иными словами.

…Как он любил составлять планы! Как умел он упорно, преодолевая помехи, не отступая, не опуская рук, не предаваясь отчаянью и бездеятельности, не останавливаясь, чтобы передохнуть, двигаться к их осуществлению!.. «Я весь в будущем, в непостижимых умом планах, – пишет он Фатуеву в начале 1943 года, – которые не дают мне ни спать, ни есть… Зудят руки – скорей бы, скорей за перо!»

И вот декабрь 1943 года. «Прошлое (воспоминания о счастье в прошлом) не утешает человека, но и мечты о будущем тоже, ей-богу, не всегда утешают, особенно если будущее это все дальше и дальше хоронится в тумане».

Погребальный звук слышен в этой спокойной фразе, звук лопаты, скоро, сноровисто забрасывающей яму землей.

В свой срок приходит час, когда покидает человека его молодость.

И с разными чувствами встречают люди неминуемый этот час: кто с плохо сдержанными стенаньями, со смертной почти тоской; кто и вовсе его не заметив, не успев попрощаться со своей молодостью и с удивлением озирая вдруг через много лет новое, непривычное свое положение; кто со спокойствием и твердостью, с доверием к иному, еще не последнему возрасту, идущему на смену доцветающей весне жизни.

«Не будем держаться за молодость, как за единственное качество, – записал два года назад, в феврале 1942 года, Капиев. – Будем писать мужественную историю немолодого человека».

Были еще, значит, силы на мужество. Были силы для раннего, забегающего вперед, будто навстречу опасности спешащего прощания со своей на глазах поглощаемой войною молодостью.

Молодость уходила, но будущее его оставалось с ним.

Путь к нему был долог, но он готов был пройти его до конца. Были еще силы, была вера в свое упорство, превозмогающее все.

…Погребальный звук слышен со страниц блокнота, начатого два года спустя, в декабре 1943 года. Постоим молча перед этими страницами. Перед нами печальные знаки убывающей жизни. Человек, всегда уверенно располагавшийся в будущем, веривший, что оно принадлежит ему не менее верно, чем прошлое, хоронит здесь свое будущее. Последние удары лопаты, уравнивающей холм.

И еще одна запись – этих же дней. «В расставании с жизнью страх смерти отсутствует, и если что сопротивляется и трепещет, то только само тело, сама кровь, – разум же и все то, что составляет сознание человека, пребывает пассивным, холодным свидетелем… (Так мне кажется)».

Расставание с жизнью многократно обдумано им. Ему кажется иногда, что он все уже знает об этом. И, как каждый живой, он не знает об этом ничего.

Приступы боли и рвоты уже почти не прекращаются.

12 января 1944 года. «Консультация у хирурга Аппель.

– Вы находитесь в таком состоянии, когда вам помочь может только операция. И чем скорее, тем лучше. Операция несложная, через десять дней будете здоровым человеком.

…Решаюсь на операцию.

– Ну что ж, скрестим шпаги со смертью!

(Жутко, правда, но что же остается мне еще делать?)…Дела мои плохи».

14 января. «Разрешение получено. Привожу в порядок некоторые свои бумаги, на всякий случай.

Желудок мой, перепугавшись насмерть предстоящего, притих и не болит. Мы ему покажем!»

Чтобы не пугать жену, Капиев приводил бумаги в порядок только в те часы, когда она дежурила в музее.

Часть бумаг он уничтожил.

Ставропольскому редактору «Поэта» написал: «Завещаю тебе довести печатание книги до конца».

Всю или нет полноту страшного смысла вложил он в это слово – «завещаю»? До конца ли верил тому, что так твердо выписала его рука?..

К счастью людей, жизнь устроена так, что надежда покидает нас последней.

15 января, 16-го, 17-го, 18-го. Он еще дома, еще присаживается за свой стол, еще может взять за руку своего сына и пойти погулять с ним по городу. 19 января.

«Завтра ложусь. Хирург уже сообщил мне, что операцию будут делать в понедельник.

…Французский маршал Тюренн, которого охватывала нервная дрожь при свисте пуль, однажды с презрением к самому себе воскликнул, глядя в зеркало:

«Ты дрожишь, скелет? Ты дрожал бы еще гораздо больше, если б знал, куда я тебя поведу!»

…Во время сражения при Нови, когда французы осыпали русские войска ураганом ядер, Фукс признался Суворову, что боится. Тот пристально посмотрел на него.

– Не бойся ничего, – сказал он. – Держись подле меня. Я ведь сам трус.

…Сон. Во сне мать говорит мне, что видела сон, будто изо рта моего вышла змея. Стало быть, избавлюсь я от язвы? Дай бог! Посмотрим!»

Далее – написанное много лет спустя его женой: «В госпиталь № 3185 он ушел 21-го, ничем не выдавая того, что было у него на душе. Взял с собой карандаш, блокнот, книги: дневник русско-японской войны Гарина-Михайловского, Евангелие, «Сказки» Оскара Уайльда…

Легкий и уверенный в движениях, красивый, в белом фронтовом полушубке, туго схваченном по талии ремнем, в ушанке со звездочкой, он спокойной улыбкой попрощался со мною у калитки музея. Налетел ветер, колыхнул, закачал над его головой черную ленту – в траурный день 21 января повсюду на домах висели приспущенные флаги. У меня нехорошо сжалось сердце».

Никто не видел его сомнений, страха, тяжелой волной наплывавшего на него.

Привычка решаться, предпочтение поступка – выжиданию, привычка к волевому усилию над своими чувствами и тем более смутными предчувствиями в последний раз сказались в нем – и пресекли возможность отступления.

В последний раз было сделано усилие, насилие над тем, что болело в нем, ныло где-то внутри – и показалось ему недостойным голосом безволия или, не дай бог, трусости.

В госпитале он сделал еще несколько записей о войне. Но больше лежал, думал. К тому же и блокнот его кончался, а новый начинать не хотелось.

26 января. «Итак, на операцию. Уже сделали укол морфия… Я ли не терпел? Ты ли не терпел, Капиев?

Он ли не терпел, этот несчастный страдалец, язвы столько лет!

А уж на сей раз перетерпим. Не беда! Хрен с тобой!..»

Так написал он, закрываясь грубоватым словом от быстрых, неясных, потоком бежавших в смутившемся вдруг сознании не то мыслей, не то чувств, не то приглушенных вскриков. Казалось, это само тело его вскрикивало.

За ним уже пришли.

Он еще раз взглянул на только что конченную запись. Страница была последняя и почти вся исписана. Чуть-чуть свободного места оставалось внизу.

И тогда, заглушая все усиливающиеся в нем, неслыханные голоса, призывая на помощь ту ясность, трезвость, которую сам он так ценил в себе, и то сознание важности своего литературного дела, которое не покидало его в самых страшных, вытесняющих обычно все посторонние мысли переделках, твердой рукою, отчетливым своим почерком он дописал: «Как странно: книжечка кончилась минута в минуту перед операцией, хотя я и не хотел этого».

Операция была тяжелой.

Ночью начался бред.

Сознание пропадало и появлялось. Сулейман, старик, сидел на соседней постели, поджав ноги. Он сидел, накинув шубу на плечи, нахохлившись.

– Эй, Габиб, – говорил он сердито, – что ты разлегся при старшем, бессовестный?

Наташа, жена, со скользящей своей улыбкой, сияя глазами, отводя тонкою рукою волосы со лба, проплывала мимо, таяла, и ее нельзя было окликнуть, схватить за руку.

Потом все исчезли, и только горы обступили его. Он лежал где-то внизу, а они сдвигались над ним.

– Горы… горы… – шептал он внятно.

Воздух был все жарче, начинало печь. Это летнее солнце раскалило горы. Вставал полдень. Был июль, время урожая.

Смерть поэта, много раз им описанная, скорыми шагами шла сюда, и дверь палаты неслышно распахнулась перед ней.

Он умер на рассвете 27 января 1944 года от внутреннего кровоизлияния.

V

Книги стали выходить после его смерти.

Он появился вдруг в литературной жизни пятидесятых годов – как новый писатель.

Только из предисловий узнавали читатели, что автора уже нет в живых.

Много раз был переиздан «Поэт»: и в Ставрополе, и в Дагестане, и в Москве.

Трудами Натальи Катаевой были подготовлены к печати его «Записные книжки» – сначала в отрывках, потом целым томом. Ненаписанная книга его, ради которой столько было вытерплено, осуществилась, нашла читателей, стала литературным документом войны.

Не любивший открываться перед незнакомыми, в «Записных книжках» он стал вдруг известен сразу многим. Открылась целая жизнь – с чертами, общими целому поколению, и со своими, единственными, лишь этой жизни принадлежавшими.

Виднее стала его принадлежность к тому поколению, чье жизненное поведение складывалось в двадцатые годы, чья сознательная практическая деятельность упала на тридцатые годы, к поколению тех людей, на плечи которых всей тяжестью легла война и многим из которых не суждено уже было увидеть завоеванную их кровью победу и услышать поступь следующих за ней десятилетий. Об их жизни можно было думать, восхищаться ею или осуждать ее, недоумевать, соглашаться, брать за образец…

Так он сам стал постепенно литературным героем.

Писатель, так явственно сохранивший в своем имени «чуждый» русскому слуху звук, человек, на русском языке рассказавший далеко не только русским о своем народе, не отказавшийся от родства со своим маленьким народом, но всю жизнь стремившийся соединиться прочными связями с русской культурой, – сама личность его была теперь предметом для размышлений, сама судьба его имела почти литературную занимательность.

На войне он написал небольшую новеллу – «Эпитафия» – одну из тех, из которых должна была составиться не написанная им книга.

«Давно-давно, но не очень – всего лишь около ста лет назад, – в этих местах, где остановил я сейчас коня, шли также беспощадные битвы. Правда, горы тогда выглядели куда девственнее, дорог не было, скалы и камни обступали путника на каждом шагу, глохли леса, и эта тропинка едва ли тогда вела в горы. Горы были неприступными и чужими. На противоположном склоне виднеются остатки старинной крепости. Сохранилась даже почерневшая от времени зубчатая стена (в одной из трещин ее проросла целая семья березок), сохранились треугольные темные бойницы, крепостной вал, какая-то груда кирпичей. Станешь в сторонку один в тишине – пустынная темная птица парит над тобой, конь дремлет, опустив уши, уйдешь мыслью в глубь времени, и кажется, что вырисовываются в тумане русские егеря, слышишь призрачный барабанный бой, и комендант крепости, может быть, какой-либо Максим Максимыч в горской папахе, с добродушными русскими усами… Вот он выходит покурить трубку на крепостной вал и, став к нам спиной, щурясь, долго вглядывается в даль облаков, на застывшую в вышине темную птицу.

– О Петербург! За что я прикован к камням гибельного сего Кавказа? – кажется, шепчут его губы…

В ту пору шла жестокая война. Мои предки не на жизнь, а на смерть воевали с белым царем…

Не мне, не мне писать об их удали. Они дрались и гибли, как львы! Но за что? Как странны, как бессмысленны на этой земле судьбы людей, как абсурдны и жестоки законы человечества! И, думая о прошлом, я медленно трогаю коня, – конь, преодолевая дремоту, тихо поднимается по тропе. Ничто не нарушает тишины. Сама тишина звучит забвеньем, и зной осеннего сладкого солнца, кажется, входит в мою грудь. Вдруг на небольшой поляне я вижу в траве плоский ржавый камень. «Стой, мой конь!» При моем приближении в траве зашуршала ящерица. Я слез с коня. Это была очень старая могильная плита, наполовину вросшая в землю. Обломившийся каменный крест лежал тут же. Ни души вокруг, никаких признаков близости людей, – когда, кто, кем здесь погребен? С большим трудом раздвинув бурьян и счистив с плиты коросту желто-зеленого лишая, я читаю обветрившуюся надпись. Эпитафия гласит:

«Один я на чужбине, среди каменистых скал. Ни одной родной души не придет ко мне на могилу и в память мою этих слов не произнесет: «Мир праху твоему, Всеволод».

А сбоку другая, старинными буквами, строгая надпись:

«Здесь покоится прах поручика Апшеронского полка Всеволода Николаевича Грунина, умершего от ран в бою с горцами. 16 августа 1842 года. Покойному было 22 года».

Непонятное вещее дыхание как бы потрясло мою душу. Сто лет тому назад – ровно сто лет – этот русский умный юноша (ибо надпись-то, вероятно, высечена по его завету) погиб здесь в жестокой войне с моими отцами. Мои отцы считали его кровным, самым смертельным, проклятым врагом, и он также считал их чужими… Но что мне сказать о моих переживаниях? Странная судьба выпала на мою долю – как мне с ней быть? Сын гор, я душой, и мыслями, и всем моим существом русский человек, и без русского языка, без русской среды нет мне в жизни ничего родного.

Я срываю с головы свою шапку, становлюсь на колени перед могилой и шепчу: «Мир праху твоему, Всеволод. Это я, потомок твоих кровных врагов, произношу тебе, как родному: пусть твоя мысль встретится с моей мыслью – они братья. Пусть эта каменная земля, враждовавшая с тобой, не будет тебе жестка, родной мой, пусть она ляжет над тобой мягче перины, пусть будет сон твой мирным, как эта тишина… Твоя молодая кровь, пролитая на этих скалах, впиталась в почву, и ты видишь – взросло новое племя, в жилах моих течет частица и твоей крови, брат мой. Отщепенец ли я? Не знаю! Но все же спасибо, спасибо тебе! Родная душа пришла на могилу, и, как видишь, на твоем русском языке говорит она тебе: «Мир праху твоему, Всеволод». И за себя и за своих предков… Спи спокойно!

…Как странны, как бессмысленны судьбы людские, но зато закономерны судьбы народов».

И новелле этой суждено было стать его собственной эпитафией.