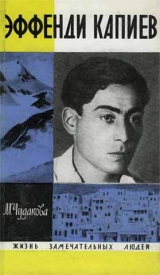

Текст книги "Эффенди Капиев"

Автор книги: Мариэтта Чудакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)

М. Чудакова

ЭФФЕНДИ КАПИЕВ

Моему отцу Омару Гаджи-Курбану Хан-Магомедову

Часть первая

МОЛОДОСТЬ

Давно мои ранние годы прошли

По самому краю,

По самому краю родимой земли,

По скошенной мяте, по синему раю…

Арсений Тарковский

I

Анджи-Хала – так называют Порт-Петровск сами горцы. Оттуда в Темир-Хан-Шуру ездят на тройках. Мать прижимает его к себе, натягивает папаху глубже, чтоб не сбило ветром. Он выворачивается из ее рук. Здесь Дагестан, здесь пятилетнему мужчине стыдно держаться у подола матери.

Лошади идут хорошей рысью, и желтое облако пыли и песка движется за ними, не отставая. Слева – горы.

– Горы! – кричит он.

– Какие это горы! Вот подожди, завтра будут горы…

Небо голубое, яркое, залитое светом. Желтое и голубое, желтое и голубое. Уже глаза болят от солнца, от света, а он все смотрит.

И снова горы, холмы и небо. Ни одного деревца! «Что такое? – удивляется про себя мальчик. – Куда девают они свои деревья?

Вот направо показались серые сакли.

– Халимбек-аул! – громко говорит офицер в белой шелковой черкеске, с янтарными четками в руках. Он едет на лето в Чох к родным и с самодовольствием думает о том, как вечером на очаре [1]1

Место в ауле, где собираются по вечерам мужчины. Одно-два длинных бревна служат обычно сиденьями.

[Закрыть]будет играть в шахматы с друзьями и не только женщины, но и старики будут цокать языками, будут поражаться тонко выточенным из слоновой кости шахматным фигуркам.

Ветер свищет уже, кажется, отовсюду. Это Атлы-Буюн – перевал, половина пути.

Грохочет железный мост под копытами лошадей.

– Кяфир-Кумух! – тихо говорит мать, взмахивая рукою. – Безбожный Кумух! А наш Кази-Кумух – святой Кумух. (Так назвали его за то, что он первым принял мусульманство, когда в Дагестан пришли арабы.)

От Темир-Хан-Шуры, куда приехали вечером, остались в памяти овцы, смешно мотающие маленькими курдюками, бараны с невиданно длинными, перекрученными крест-накрест рогами и огромные колеса, между которыми он почти заблудился, пока мать торговалась, нанимая ат-арбу до Кази-Кумуха. Их десятки стояли тут. На одной сидела девчонка в длинном, до пят, черном платье и ела кусок арбуза с сизой от спелости мякотью.

И снова железный мост. Муселим-аул, первый аул на их пути.

Скрипит ат-арба, и все вверх, вверх идет дорога, подбирается к самому небу. Вот они, горы, красно-бурые с зеленым, залитые солнцем. Все выше ползет ат-арба, две лошади с трудом уже тащат ее.

– Как доедем до Волчьих ворот, дальше вниз пойдет, – говорит мать.

Нижний Дженгутай – здесь кумыки живут. Верхний Дженгутай – это аварцы – храбрецы, разбойники. Ат-арба скрипит, дорога опять лезет вверх, к Кизил-Ярскому перевалу – Волчьим воротам. Восемь верст крутого подъема – и вот перевал, начинается спуск, ат-арба сама спешит под гору. Зимой тут самое опасное место – лед. Летом дело другое.

Кулецма, Урма – это тоже аварцы.

Селение Леваши – город прямо, а не селение. Почтовые лошади отдыхают у станции. Ат-арба проезжает мимо. Эффенди радуется – обогнали!

Пять верст от Левашей – и опять перевал.

Горы, которые вдали лежали так смирно, теперь сходятся прямо к нему, угрожают. Мать дремлет. Его вдруг берет тоска.

– Хаджал-Махи! – говорит, повернувшись, возница и указывает вперед, на узкое ущелье.

И от ею хриплого голоса Эффенди так же неожиданно успокаивается.

Вот и ущелье раздвинулось; дорога пошла вниз, и фруктовые сады обступили ее. Яблоки свисают прямо над головой, а рвать нельзя. Хозяин был бы – угостил, но нет хозяина, спит где-то в тени.

Только переехали через Койсу – и опять надо переезжать, по каменному мосту. И аул так называется: Таш-Копур – Каменный мост. Трехлетний мальчик целится в него камнем, что-то кричит. Не понять, что кричит. Какой народ здесь живет – неизвестно. Мать спит, возница-цудахарец поет что-то по-даргински. И опять не понять, что поет. Такая земля Дагестан – в каждом ауле свой народ и свой язык. Что говорят аварцы – маленький лакец не понимает. И даргинцев ему не понять, и лезгинов – есть и такие люди, они там живут, откуда возят сладкий виноград и абрикосы. А еще агульцы, рутульцы, табасараны… Где они все живут? Нет, никто, видно, не знал точно, где какой народ живет в Дагестане. Эффенди знал, правда, что аварцы жили на севере, лезгины на юге. А они, лакцы, – посредине Дагестана; они были, конечно, самые главные.

Койсу бежала где-то далеко внизу, в ущелье, иногда пропадая неизвестно куда. Туда, вниз, лучше было не смотреть. А справа отвесные скалы нависали почти над головой. И вот горы сошлись так близко к дороге, что раскинутые руки отца не уместились бы, наверное, между ними.

– Цудахарские ворота! – Это мать проснулась наконец. Он сердито смотрел на нее. Всю дорогу спит! Ей дела, видно, нет, что ему страшно.

Вот и горы понемногу стали расступаться, появилось солнце.

И вот уже слева, высоко-высоко на горе – аул Карата, десять верст до Кумуха. Папаха сваливается с головы, когда смотришь на этот аул. Ай, как туда лазают люди?

Зеленый купол мечети показался вдали. Видный за несколько верст, уже тысячу лет предвещает он конец дороги утомленному путнику.

Мать поправляет платок, волнуется, привстает на арбе. Вон он, Кумух, родной дом, ее молодость.

Как часто бывает, место рождения писателя еще не установлено точно. Одни пишут, что он родился в «лакском ауле Аргаки». Такого «лакского аула» не существует, Другие утверждают, что он родился в «лакском ауле Кумух». Такой аул есть, но неизвестно, в нем ли действительно родился Капиев. Скорее всего он родился в калмыцкой станице Аргаки: так, по крайней мере, утверждают его родные сестры – по-видимому, самые осведомленные на этот счет из оставшихся в живых его родственников.

Родом из Кумуха были Айшат и Мансур – его мать и отец. В Кумухе они и поженились, а затем переехали в Аргаки. Там в 1906 году родился у них первый ребенок – дочь Умукусюм и через два года – вторая дочь, Гайбат, а через год после нее, в 1909 году, – долгожданный мальчик.

Его назвали Эффенди, что может означать «умный», «знающий» и даже «святой». Впоследствии он записал как дату своего рождения 13 марта 1909 года. Но дата эта лишь приблизительная. Точная дата его рождения неизвестна – как и почти любого дагестанца, родившегося до революции. Такие подробности никого, кроме матери, не интересовали, да и матери с годами забывали. на какой день мусульманского лунного календаря приходилось это событие да и в каком году оно было. В юношеских тетрадях Капиева сохранилась такая запись:

«Выясняю год своего рождения. Спрашиваю у матери.

– Ты родился после смерти своей бабушки через полгода. В каком году умерла бабушка, я не могу сказать, но когда лежала я после родов, помню хорошо, что отец твой принес мне виноград. Значит, это было осенью…

– Но когда же все-таки умерла бабушка?

– Наверно, в том году, когда мы продали своего осла. Я даже наверняка помню, что это было в том году.

– Хорошо, а как же узнать все-таки точнее, какой это был год? Неужели в этом году больше никаких событий не было?

– Кажется, в том году много говорили об убийстве в Шуре пристава. Да, да, это верно. Поди и спроси муллу, когда убили пристава в Шуре. Он наверняка скажет точно».

Рассказ точно такого же рода можно услышать от любого дагестанца его поколения.

Позднее у Капиевых родились еще три дочери. Семья была многодетная; биографы Капиева здесь по традиции добавляют: «и очень бедная». Это не совсем так. Старшая сестра рассказывает: «Отец Капиева вовсе не «уходил постоянно на заработки». В станице Аргаки у Мансура Капиева была маленькая мастерская золотых изделий и собственная лавка. Был, кроме того, дом в Воронцово-Николаевске – нынешнем Сальске. Дом этот Мансур сдавал в аренду армянину. Армянин держал там номера под непритязательным названием «Париж – Новый свет»…

Ведя торговые дела в местности, наполовину заселенной русскими, Мансур Капиев неплохо знал русский язык, как, впрочем, многие лакцы – жители Кумуха. Русский ученый Н. И. Кузнецов, путешествовавший в 1911 году по Дагестану, отмечал специально эту особенность аула – центра Лакии. «В Кумухе не только молодые люди, но и пожилые, и многие старики говорят по-русски, даже женщины некоторые, не исключая старых, знают хорошо наш язык. Когда мы верхом проезжали по улицам Кумуха, ребятишки приветствовали нас русскими приветствиями: «Здравствуйте, дяденька, здравствуйте, барин»…»

На сам быт жителей Кумуха это, впрочем, влияния почти не оказывало. Потому для жены Мансура Капиева Айшат, девушки из горного аула, первое время все связанное с бытом русских было до оторопи непривычным. «Когда моя мать, впервые выехав из аула, попала в русский городок, где отец тогда работал в мастерской, – писал потом Капиев, – то больше всего ее поразили здесь свиньи, пасшиеся на пустыре. Она полчаса стояла, окаменев, точно увидев черта. (Ведь в горах свинья существует лишь в ругательствах и по религии проклята, как и сатана, – откуда было бедной горянке видеть живую, хрюкающую свинью?)».

Мансур выучил жену читать и писать по-русски. Когда родился Эффенди, мать его была уже достаточно грамотна, чтобы в отсутствие мужа вести дела в лавке. Мансур часто уезжал в Ростов и присылал ей оттуда товары. Она могла не только сосчитать их, но и записать. Русский язык играл в семейном укладе Капиевых немаловажную роль.

Отец часто привозил из Ростова русские книги – обычно сказки. Их читали детям вслух отец, мать, иногда Гасан-Гусейн – их родственник, помощник отца в лавке. С ним маленький Эффенди дружил. Вечерами надоедал ему одной и той же просьбой: «Расскажи!» Это означало: «Расскажи сказку!»

Из далекого русского города отец привозил и игрушки, которые Эффенди исправно разорял, а однажды подарил сыну игрушечную лошадку. Эффенди до изнеможения катался на ней по двору и кричал:

– Гасан-Гусейн! Ты, наверно, от радости умираешь, что у меня такой лисапед!

Зимы в степном краю стояли лютые, со снежными бурями. Мальчик боялся их, со страхом прислушивался к завываниям ветра.

Мать говорила:

– Вон буря ищет, где маленький лакец.

– Скорей скажи ей, что лакцев здесь нет! – просил Эффенди.

Снежная буря, не утихая, гуляла по непривычным для горца просторам, и порою сама мать со страхом вглядывалась во тьму за окном. Ей мерещились несчастья.

Вместе со своими детьми мать растила сироту Дамадана – родственника. Его отца убили несколько лет назад кровники. Однажды Дамадан поехал в другое село, к дяде. Дядя избил его за что-то. И мальчик пешком решил вернуться домой. «Обо всем этом мы узнали лишь на следующий день, – рассказывает Э. Капиев. – Но в эту ночь матери моей приснился отец Дамадана. Он будто вошел в саклю в черной бурке и, сев на нары, снял папаху. Голова его была свежебритая, синяя. – Айшат, – сказал он хмуро, обращаясь к матери, – почему ты не смотришь за моим сыном? Нехорошо!

Мать проснулась в страхе. И действительно, в эту ночь Дамадан, оказывается, сбился с пути и едва не погиб в снежном буране… С тех пор мать всегда чувствовала себя виноватой перед ним и всячески угождала сироте».

Дома у Капиевых говорили, конечно, по-лакски. Но все друзья были русскими – Коля и Костя Песоцкие, другие ровесники, школьные подруги сестер. На улице дети Капиевых говорили только по-русски. Да и дома, когда дети приходили со своими приятелями, родители из вежливости переходили на русский язык.

Итак, до девяти лет Эффенди жил не в дагестанском ауле, а в станице, где кругом звучала русская речь. Старшая сестра Капиева, Гайбат, вспоминает, правда, что это был «не тот русский язык», который они услышали постом в Буйнакске. Это было скорее смешанное русско-украинское наречие, характерное для тех мест. До школы дети Капиевых на таком именно языке и говорили. «Вит-киля ты идешь?» – спрашивали они, пребывая в уверенности, что говорят на чистейшем русском языке.

Когда Эффенди было шесть лет, старшие его сестры пошли в сельскую русскую школу. Дома появились новые книги – учебники. Он хватал их, листал, вглядывался в рисунки, бежал к матери с вопросами. «Детство мое. В учебнике скелет. Мать объясняет, что это костяной человек, который живет в море. Мне страшно. Он мне часто снится, и я чувствую смутно – это смерть».

Сестер летом возили в Кумух – учить корану. Иначе отцу грозила ссора со старшим братом – по горским понятиям, вещь немыслимая. (Жену можно найти другую – брата найти нельзя.) Брат Махмуд-Гаджи получил хорошее мусульманское образование и с неудовольствием наблюдал за образом жизни семьи Мансура. Эффенди мать пожалела. «Как он будет целыми днями стоять в медресе на коленях? Он ведь у нас маленький».

Жалость ее была материнская, неосновательная. Всех мальчиков начинали учить именно с этого времени – с пяти или шести лет. С утра они уже стояли в медресе на коленях, каждый перед своим низеньким столиком из двух перекрещенных досок, на которых удобно умещалась раскрытая книга. Книга была одна – коран. Считалось – двадцать пять лет надо учиться, чтобы научиться читать и понимать все его 114 сур (глав). Два года шло только на то, чтобы выучиться арабской грамоте и заучить наизусть несколько сур на языке, так и остававшемся непонятным. Обучение не приносило муталлимам (ученикам) особой радости. Отец, передавая сына мулле, говорил:

– Мясо твое, кости мои! – что означало: бей как угодно и сколько угодно, но «не калечь, не ломай костей». Условие это добросовестно соблюдалось. Суры корана, заученные в детстве, и сейчас вспомнит и прочитает без запинки наизусть пожилой лезгин, табасаранец, лакец, часто так до сих пор и не зная смысла на всю жизнь сохранившихся в памяти строк…

Так или иначе, Эффенди учить корану не стали. Вместо этого он в Аргаки начал ходить с сестрами в русскую школу. Учитель Николай Васильевич не гнал его домой. Все уроки шестилетний Эффенди рисовал. Особенно ему нравилось рисовать портреты. Это было, заметим в скобках, занятие, в высшей степени неподходящее для дагестанского мальчика! Аллах в коране назван мусаввиром, что означает – формовщик, творец. Потому творцы изображений являлись подражателями аллаха и заслуживали наказания. Предполагалось, что на страшном суде оскорбленный аллах может приказать ваятелям и художникам вложить душу в их изделия – «а где ты возьмешь душу, несчастный грешник!». Потому почти не осталось портретов великих деятелей и полководцев Востока, а набожные мусульмане и сейчас терпеть не могут фотографироваться.

Эффенди рисовал и слушал, о чем рассказывает учитель. Часто речь шла о дальних странах, о том, что там растет, какие водятся животные и как живут там люди. Начатки знаний каким-то способом укладывались в совсем еще детский мозг – знаний не обиходных, так сказать, прикладных, необходимых каждому в суровом горском быту и постигаемых на опыте, а иных, почерпнутых из книг. Сверстникам Эффенди, бегавшим в это самое время по улицам Кумуха, такого рода знания были еще недоступны.

Иногда в школе по вечерам показывали для всех кино – тогда еще называвшееся «туманные картины». На полотно выходили необычно одетые барышни, прохаживались странной походкой.

– Мама, мама, посмотри, как ходят, – быстро шептал он. – Как перестанут – я пойду посмотрю: может, они там сзади прячутся!

А в горных аулах кино увидели впервые едва ли не в начале тридцатых годов, и Капиев тогда уже сам наблюдал за впечатлениями людей куда более взрослых, потрясенных, как дети, неведомым зрелищем. Они громко ахали, когда на экране крупным планом появлялось лицо.

– Смотрите, – бормотал древний старик, – какие великаны жили в старину, а?.. Це-це! – И качал головой.

– «Это с помощью нечистой силы показывают кино», – рассуждал другой. – «Да, да! Если не так, то почему же тогда не могут показать они при свете, а непременно нужно, чтоб была тьма?..»

Для Эффенди эти сложные вопросы разрешились в раннем детстве. И детство это текло не совсем так и даже совсем не так, как текло бы оно, если бы мальчик жил в Нагорном Дагестане. Средний уровень русской провинциальной культуры военного времени коснулся его, влиял на него – быть может, не менее, чем местные установления того народа, к которому он принадлежал.

Два или три раза за эти годы мать брала его с собой в Кумух.

…Скрипели колеса арбы, арба клонилась на повороте, они въезжали в аул.

Все решительно было здесь иначе, чем на равнине. Горы подступали к аулу вплотную, и каменистые улочки шириною в ладонь карабкались почти отвесно вверх. Ослик с исколотым задом – его подгоняют, тыкая острой палкой, – с трудом проходил между саклями, и казалось, можно перепрыгнуть прямо со своего дома на плоскую кровлю соседа. «Где у одного двор – там уже у другого крыша».

Возились в горячей пыли грязные аульские собаки. Старухи собирали прямо в подолы коровий помет, чтобы слепить из него круглые, как чуреки, узорные кизяки и зимними вечерами топить ими свой очаг. Опираясь на посохи, брели на кладбище старики поминать умерших. Мутными, воспаленными глазами смотрели они на каменные плиты с вязью арабских надписей – суровые мусульманские надгробья. Памятники торчали по склону стоймя, слегка наклонясь от времени, и мальчику показалось, что они, спотыкаясь, как люди, бегут с горы.

Пронзительный заунывный крик пронесся с того конца аула и замер. Еще раз, и другой раз, все жалобней и настойчивей. Молили о помощи, заклинали.

– Аллах акбар! (Аллах превелик!) – выкрикивал-пел муэдзин, призывая правоверных к молитве. Азан – так называлось это его пение. Муэдзин был слеп. Всегда выбирали для этой цели слепого – чтобы с высокого минарета не мог он подглядеть тайн дворов и террас, наглухо отгороженных от улицы.

Мужчины выходили из всех дворов, торопились к мечети. Можно было молиться и дома, и в любом месте, где застанет тебя азан, кроме могил и мест нечистых. И старик, который привез их, слез с арбы, бросил прямо на дорожную пыль свою шубу шерстью вверх, встал на нее (чтобы не коснуться случайно овечьего помета или другой какой-нибудь грязи), прошептал: «Аллах акбар», склонился, коснулся ладонями колен, опустился на колени, присел на пятки и замер надолго.

Пять ежедневных молитв обязательны для всякого взрослого и находящегося в здравом уме мусульманина. И когда молится он на заре, повернувшись лицом к югу, где последняя звезда угасает над спящим еще аулом, и холодный воздух забирается под ворот бешмета, то это называется «аль фаджр». И когда солнце накалит камни так, что воздух дрожит над саклей и над стенами двора, – то это полдневная молитва «салят аз-зухр». Когда же жар начинает спадать, а скот еще не пригнали, – это молитва «салят аль-аср». И когда солнце уходит спать в ущелье – это вечерний намаз, «салят аль-магриб». И в полной тьме или при свете луны, которая нигде не сияет так ярко, как над горами, совершает мусульманин последний намаз – «салят аль-иша».

И это еще не так много, если вспомнить, что сначала Магомет получил у аллаха предписание молиться по пятьдесят раз в день, и Магомет много раз приходил к аллаху снова, уговаривая его сократить это невозможное для земной жизни число..

Аульские мальчишки окружили Эффенди, плясали в пыли, скалили ослепительные на смуглых, почти черных лицах зубы. На родном ему языке выкрикивали они оскорбительные слова, а один, хохоча, показывал вниз, на ущелье, – мол, спихну!

Сжав кулачки, он скатился с арбы, сбил с одного папаху, стукнул по бритой башке так, что заболели пальцы. Мать молча разняла их и повела его, еще дрожащего от обиды, к дому дяди. Оттуда уже бежали навстречу, всплескивая руками и крича, женщины и девчонки – не голоногие, как в Аргаки, а в длинных шароварах под платьями – двоюродные сестры.

Они с матерью полезли за ними по крутой улице вверх. Улица сужалась на глазах, глухая стена сбоку будто в плечо его подталкивала. И вдруг все ушли в эту стену, и они оказались во дворе. Дом был из камня, двухэтажный, они полезли по какой-то лестнице наверх. Их провели в большую комнату с низким потолком, на стене висел ковер, на нем кинжалы в серебряных ножнах. Это было ему не в новинку – у отца своего он видел еще и не такие красивые вещи.

…Больше всего ему понравилось здесь сидеть на террасе, огибавшей второй этаж. С нее была видна старая крепость на горе напротив аула. Он забывал все вокруг, представляя, как лезут по стене враги, а он сверху сталкивает их прямо в пропасть Потом его все-таки убивали и хоронили с почестями, а над головой ставили высокий камень. И в каждом ауле пели песню, вспоминая славного героя:

Высохнет земля на могиле моей,

И меня ты забудешь, моя родная мать,

Прорастет могила кладбищенской травой,

И перестанут сестры обо мне вспоминать,

И слезы высохнут у любимой жены,

И по дальним тропам разъедутся друзья,

Только ты будешь помнить обо мне, мой сын,

Пока не ляжешь рядом мертвый, как и я… [2]2

Так сам он впоследствии перевел эту песню.

[Закрыть]

Он тер глаза грязными пальцами. Это не о нем – этр уже он сам плакал. Он был и мать, и жена, и сын. Он плакал за всех.

Долго сидеть на террасе, однако же, не стоило. Аульские мальчишки весь день были заняты обычно тем, что лепили из глины небольшие шарики – турши. У каждого из них был припасен еще длинный, сплетенный из шерстяных нитей шнур – урум. Едва наступали сумерки, со всех крыш аула открывалась стрельба: мальчишки закладывали эти шарики в середину сложенного вдвое шнура и что есть силы раскручивали такую пращу над головой, а потом выпускали один конец шнура, и шарик летел куда бог его пошлет. Только свист стоял в синеющем вечернем воздухе. Такой шарик мог угодить куда угодно, и мать поспешно уводила Эффенди с террасы, а он все оглядывался. Он завидовал. В станице ребятам и не за такое надрали бы уши, а здесь им все сходило с рук, жизнь была другая, вольная. Взрослые, например, здесь и пальцем не смели тронуть чужого ребенка – это он приметил быстро.

Аул засыпал рано Тьма стояла за окном, в сакле было душно. Мальчик не спал. Наконец из-за крепостной стены всплывала луна, и горы начинали отливать странной голубизной. Луна сияла за окном, свет ее казался прохладным, мальчик засыпал.

Он приехал в аул, когда родилась молодая луна месяца рамазана и начался мусульманский пост – ураза. День поменялся местами с ночью! С восхода до захода нельзя было ни пить, ни есть. Зато ночью никто не спал, а сидели до утра и ели. Юношам, весь день работавшим под палящим солнцем на маленьких горных полях, трудно было выдержать семнадцать-восемнадцать часов без воды. И вечером Эффенди слышал, как на соседнем дворе кто-то спрашивал с подозрением:

– Омар, что-то у тебя вид веселый – ты, верно, пил?

– Нет, как можно! – отвечал Омар, и преувеличенная святость звучала в его молодом, ломком голосе.

…В первые дни к аульской жизни привыкнуть было трудно. Дома, в Аргаки, пол был пол, на нем стояли столы и стулья. За столом ели; сестры раскладывали на нем свои книги, учили уроки.

Здесь не только не было ни столов, ни стульев, но и сам пол был как бы и не пол. Он был застелен ковром, ходить по нему разрешалось только разутому. Да по нему и не ходили вовсе. Никто не бродил взад-вперед по комнатам, не стоял у окон. Окна были у самого пола, даже ему они приходились где-то почти у живота. Глядеть в них удобно было, лишь сидя на ковре – на паласе. И все сидели на полу или лежали, опершись на локоть, а вставали, только когда входил старший.

Потом он ко всему привыкал, и, когда его увозили на арбе обратно, он все оглядывался – на дом, на крепость, на горы, которые он уже узнавал в лицо, среди которых у него уже были любимчики. И мальчишки толпой бежали за арбой, так же гримасничая, но они не грозили ему теперь, а кричали:

– Эгой, Эффенди, приезжай опять!

И от переполненности чувств он вздыхал, как взрослый.

После аула степь, расстилавшаяся вокруг, не давала ему покоя. Ее бескрайность была как насмешка, как обман.

Однажды, когда мать вышла из дому, Эффенди уговорил сестру.

– Пойдем посмотрим – есть там, далеко, где-нибудь обрыв? Может, море там?

Море он видел однажды в Порт-Петровске.

И целый день шли они по степи к горизонту.

Их повстречал учитель, уговаривал вернуться. Эффенди был упрям, а сестра привыкла подчиняться младшему брату.

Так и шли до тех пор, пока не догнала их посланная отцом линейка.

Зимой 1918 юда из станицы Аргаки пришлось уехать навсегда.

Шла война, к станице подходили казаки. Мансура Капиева предупредили, что ему, уроженцу нездешних мест и к тому же недавно прятавшему у себя в доме от казаков неизвестного человека, придется плохо.

– Шарсей [3]3

Лакское обращение к жене.

[Закрыть], собирай детей! – приказал отец, входя в дом.

Положили на бричку все перины, укутали детей в тулупы и покатили не мешкая.

(Вскоре выяснилось, что решение Мансур принял очень своевременно. Как только казаки вошли в станицу, они бросились с топорами к опустевшему дому Катаевых: «Где эти татары? Мы их дух повыведем». И пропороли оставленной в хлеву корове живот – выпал неродившийся теленок…)

Больше всех беспокоился девятилетний Эффенди – единственный мальчик в семье, защитник сестер!

– Мама, куда мы? – спрашивал он.

– Поедем, поедем отсюда, а то казаки зарежут!

– Дай кинжал, – требовал Эффенди, – я встану в дверях, буду их всех убивать!

И бричка с многодетной семьей начала колесить по степи между надвигавшимися со всех сторон фронтами. Из Аргаки поехали прямо в Сальск, потом в Грозный, где все заболели тифом и задержались в чужом городе на полгода. Жили тем, что отец носил на базар захваченный с собой товар.

Словом, на несколько сотен верст пути от Аргаки до Темир-Хан-Шуры ушел почти год.

Когда наконец доехали до города и обосновались, отец, не сумев устроить здесь свои дела, уехал в Сальск.

Они попали в Темир-Хан-Шуру в неясное время, когда войска Нажмудина Гоцинского, объявившего себя третьим имамом, уже ушли оттуда, а Советская власть туда еще не пришла, когда Махач и Уллубий Буйнакский были убиты, и их имена уже не принадлежали живым людям, а скользили по чужим губам и скоро должны были стать именами двух городов.

Писатель С. Мстиславский так описал впоследствии смутную жизнь Темир-Хан-Шуры этих лет: «Жить было легко: в каждый дом можно было зайти не спросись, потому что от первого еще дня, когда в первый раз вошли в Шуру дружины имама, в каждом доме были чужие, приезжие люди, и хозяева забыли уже, когда их порог переступали только званые гости: во всем городе словно сняли ворота, и не стало домов и дворов, а только одна улица».

Было не до ученья. Дети бегали по улицам, осматривали большой город. В Темир-Хан-Шуре, где еще недавно была резиденция губернатора, – русских было еще больше, чем в Аргаки. Здесь дети Капиевых и выучились постепенно правильному русскому языку.

В 1920 году в Дагестане была провозглашена Советская власть. Темир-Хан-Шура стал Буйнакском, и в 1922 году в городе открылся первый в республике педагогический техникум-интернат. На следующий год Эффенди пошел туда учиться.