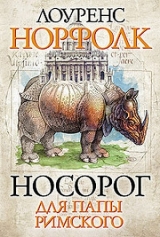

Текст книги "Носорог для Папы Римского"

Автор книги: Лоуренс Норфолк

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]

Какое-то мгновение он пребывает в ярости, но несколько гостей аплодируют удачному маневру. Он колеблется, не в силах принять решение, он смотрит по сторонам, полный сомнений. А потом туман у него в голове словно редеет и проясняется.

– Эй, вы! – тычет он пальцем.

К нему приближается дон Херонимо, уже указывая рукой на женщину.

– Господин Колонна, позвольте мне представить вам мою спутницу, госпожу Фьям… – И снова указывает рукой. – А это мой упрямец. Брыклив, как лошадь.

Колонна вглядывается пристальнее, когда «упрямец» перешагивает через вытянутые ноги и протискивается мимо пухлых, мягких тел. Темное, суровое лицо… он ли? Да, все правильно. Это лицо известно ему по некоей безоблачной местности, от пребывания в которой он был избавлен своим ранением.

– Равенна, – говорит Колонна, когда лицо военного оказывается рядом. – Вы сражались при Равенне.

– Да, мой господин, – отвечает дон Диего.

Перед ним в водянистой неразберихе проплывали и другие сражения, их лязг и зловоние смешивались и путались друг с другом, однако эта местность оставалась нетронутой. Тайное святилище его раны – Диего его поймет. Уроки Равенны должны были отразиться и на нем. Справа и слева от него пыхтели и отдувались разнообразные болтуны, заполняя воздух ненужным гвалтом. Что могли они знать, если только сами не распластывались в холодной грязи Равенны, не дергались и не дрожали, обгаживаясь под пушечным огнем французов? Он помнил, как шалели люди, оказавшиеся посреди всего этого. Отряды Кардоны то ли были разбиты, то ли просто разбежались – так или иначе, их не было рядом, чтобы заставить эти пушки замолчать, а они угодили в ловушку в проклятой топи, не имея никакого прикрытия, чтобы отступить. Он приказал подать лошадей, и началась атака. Орудийный огонь выдирал конников из седел, рассекая их плоть и кости. В брызгах красного и белого всадники совершенно исчезали. Лошадиные ноги ломались, словно щепки, о кочки, высовывавшиеся из черной грязи болота. Он тяжело грохнулся оземь, потерял сознание, а когда очнулся, вокруг него стояли юнцы-барабанщики: они нашли его и теперь смотрели ему в рот, ожидая, что он скажет. У него что-то случилось с ушами: он слышал только глухой рокот и громовые раскаты. Оглядевшись, он увидел, что слева от них расположена возвышенность и оттуда поднимается дым. «Туда, – показал он. Нельзя было допустить, чтобы сейчас они сломались, запаниковали. – Туда, парни».

Но все они были юнцами, не нюхавшими пороха. Он потерял ориентировку, и ему казалось, что грохот канонады раздается сразу со всех сторон. Туда… А ведь им теперь надлежало чувствовать себя в безопасности – теперь, когда они были со своим командиром, участвовавшим во всех этих сражениях от Неаполя до Альп на протяжении тридцати лет, выжившим после ранения в живот при Гаэте, убившим не менее сотни человек тем самым кинжалом, что болтался сейчас у него на боку, и слишком много раз выбиравшимся с поля битвы, чтобы не суметь этого и теперь. Чем же Равенна отличается от всего прочего?

– Взявшие меня в плен говорили, что ваши люди дрались как черти, – обращается он к Диего.

– Мы дрались как арагонцы, мой господин, – грубовато отзывается тот.

Колонна видит, что за спиной у его собеседника неловко переминаются дон Херонимо и его спутница – не приходилось ли ему раньше где-то с нею встречаться? – ожидая возможности вставить словечко или хоть какого-то обращения к себе.

– Дон Херонимо, я заберу у вас полковника Диего на этот вечер.

Посол удостаивает его любезным кивком, на что Колонна отвечает кивком благодарным. Посол отвешивает короткий поклон и начинает пробираться обратно по запруженной народом галерее, взяв свою даму на буксир. Многие говорят, что у этого Вича горячая голова. А другие – что холодная и умная.

– Я больше не «полковник», – замечает Диего.

– В мирное время люди вроде нас всегда делаются глупцами, – отвечает Колонна.

Больше он ничего не желает слышать. Над Диего висит облако разнообразных сплетен и домыслов. Что-то такое случилось в Прато, и на человеке, который сейчас его сопровождает, лежит некое неизгладимое пятно. Его там не было, и он ничего не видел. И знать ни о чем не желает. Ему все меньше и меньше хочется знать о том, что случилось после Равенны.

Он вспоминает, как на их фланге появились арбалетчики. Он развернул свое крошечное войско, но впереди арбалетчиков оказалось еще больше. Битва почти уже окончилась, так что, считай, их уже схватили. Арбалетчики были народом отпетым – они, ухмыляясь, приближались к ним прогулочным шагом, небрежно помахивая своим оружием и перекликаясь. «Быстрее», – скомандовал он. У него были всего лишь мальчишки-барабанщики. Когда арбалетчики приблизились, он увидел, что по лицам идущих впереди разливается недоумение. С ним были всего лишь мальчишки-барабанщики, но все равно он не мог положить свой меч. «За мной!» – снова скомандовал он и, когда прозвучали эти его слова, увидел, что вражеские солдаты по-прежнему не верят, хотя руки их потянулись к оружию. Мальчишки вокруг него всхлипывали. «Колонна с вами!» – крикнул он и бросился вперед. Арбалеты были взяты на плечо. Он слышал, как цокают выпущенные стрелы, с глухим стуком впиваясь в свои мишени. Сзади раздались высокие крики. Одна стрела угодила ему в плечо, а другая, секундой позже, попала в бедро и сшибла его с ног. Распластавшись на земле, он оглянулся на своих мальчишек и увидел, что те так и не сдвинулись с места, а лишь теснее сгрудились, объятые ужасом. Теперь они визжали. Враги стреляли, почти не целясь. Некоторые из юнцов пытались ползти вперед, и арбалетчики пинками возвращали их обратно – пинками настолько увесистыми, что мальчишки взмывали над землей, словно мешки с сеном. Он помолился травинке и увидел, что арбалетчики направляются к нему. В поясницу, пригвоздив его к земле, уперлись чьи-то колени, и ему представился топающий ногами металлический паук. Чьи-то пальцы вцепились в горло, и он задохнулся от избытка воздуха и света, когда с него сорвали шлем. После тяжелого удара ногой по затылку он почувствовал, как в череп ему упирается тупой нос арбалета, увидел палец, обхвативший спусковой крючок, услышал, как взрывается и раскрашивается, подобно камню на наковальне, мгновение, но буквально перед этим в ухо ему шепнули слово, которого он не понял. Meurtrier [16]16

Убийца (фр.).

[Закрыть]. Они прижали арбалет к его голове и вогнали стрелу ему в череп. Французские хирурги отпилили древко, оставив у него в голове зазубренный наконечник. Мёр-три-е. Наконечник все еще там. А он выжил.

Внизу, в нефе церкви Сантиссими-Апостоли, в двадцати футах над полом, раскачивается свинья, подвешенная за ноги. Вскоре к ней присоединяется и кадило, извергающее струи густого дыма, которые пересекаются, разделяются на части более быстрым качанием свиньи, и наконец пахучие клубы ладана отправляются на борьбу с пагубными испарениями крипты. Слуги, держащие в руках до краев наполненные маслобойки, сбились в кучку в дальнем конце галереи. «Выровняйтесь, вы, там! Надо, чтобы ровно!» – ревет мажордом с мощной выпуклой грудью, уставившись в непонимающие лица. Двое-трое принимаются дергать за шнуры, с помощью которых натягиваются на ногах панталоны. «Рассредоточьтесь! Встаньте равномерно!» Он указывает на противоположную сторону нефа. Они хватают за ручки сочащиеся влагой маслобойки. Разносчики цыплят тоже строятся. «Не вы!» Разносчики цыплят останавливаются. Любовница Вича опять создает какую-то проблему. Асканио пытается сделать что-то вроде стойки на руках, а Виттория, похоже, молится.

Внизу же, сопровождаемый по бокам диаконом и субдиаконом, под гогот окруживших его чумазых мальчишек, могучими шагами шествует по нефу медведеподобный человек. За преградой он со стуком водружает на алтарь потир, потом Библию. Мальчишки выстраиваются в шеренги по обе стороны алтаря и принимаются за разминку, делая глубокие вздохи и издавая пронзительные крики. У дверей, из-за которых теперь слышатся неясные звуки – приглушенные крики, свист, непонятный топот, – встают привратники. Отец Томмазо, хрустя суставами пальцев, оглядывает свой хор, привратников, бросает взгляд на галерею, откуда ему важно кивает в ответ мажордом. Диаконы уже исчезли за маленькой дверью, ведущей в трансепт, и отец Томмазо следует за ними.

Ризница как-то скомкана: кажется, что угол некоего другого строения врезался в ее лицевую стену и сел там на мель, будто нос корабля без руля и ветрил, по сути, разделив некогда четырехугольное помещение на два треугольных. С помощью диакона он натягивает на себя стихарь, ризу, надевает шапочку, епитрахиль; все роются в груде одеяний, прежде чем он подпоясывается поясом для стихаря, который наконец подает ему брат Бруно – крепкий кудрявый уроженец Рипетты. Брат Фульвио возится с навощенными фитилями, свечами и комочками ладана, обильный дым которого вскоре заполняет все их уютное пристанище. Отец Томмазо и Бруно обмениваются взглядами. Брат Фульвио высок и гибок, у него светлые волосы и голубые глаза, он прибыл из Перуджи три недели назад и был определен к отцу Томмазо его епископом, очарованным рекомендациями, в которых упоминалась «смиренность святого Франциска». Что ж, приручать волков – это одно дело; Томмазо же хотелось посмотреть, как «святой Франциск» сумеет совершить мессу для семейства Колонны.

– Будут разные происшествия, – начинает он, – но пока свечи не перевернутся…

В этот момент до всех троих доносится пронзительный вой, переходящий в сопрановый вопль, а тот – в своего рода визг, что идет из основного корпуса церкви: Ex-cla-ma-ve-runt ad te(пауза) domin-e-e-е-е… [17]17

Взываем к Тебе, Господи (лат.).

[Закрыть]Хористы заводят свои песнопения.

– Идиоты! – гаркает отец Томмазо, когда более звучный грохот начинает эхом отдаваться по всему нефу.

Эти стуки и крики суть не что иное, как призывы верующих к своему пастырю. Бруно вручает ему орарь, зажигает свечи, меж тем как из алтаря вплывает первое Alleluia-a-a-a!За ним следует второе, более продолжительное и ликующее, и все это смешивается с еще большим количеством воплей и стуков, а также с визгом раскачивающейся свиньи. Фульвио закрывает крышку кадила, крестится и первым выходит в церковь. Exultate justi… [18]18

Радуйтесь, праведные (лат.).

[Закрыть]– вибрируют голоса хористов. Introiboad-altaredri-e-e-e [19]19

Подойду к жертвеннику Божию (лат.).

[Закрыть], – мурлычет отец Томмазо. Ad deum quiletificatinventutam me-am [20]20

К Богу, веселящему юность мою (лат.).

[Закрыть], – напевает Бруно. Judica me, Deus, – здесь это раскатывается в полную мощь, и хор, мимо которого они проходят, предстает во всем своем великолепии. Они снова увязают в рутине богослужения. Он бормочет: Deus, tu conversus vivificabis nos…В ответ раздается: Et plebs tua letabitur in te [21]21

Боже, Ты, обратившись, оживишь нас… И народ Твой возрадуется в Тебе (лат.).

[Закрыть]. Церковь освещена свечами, укрепленными на колоннах, что поддерживают галерею. Веревки, на которых свисают кадило и свинья, кажется, перехлестнулись, потому их распутывают ( Domine exaudi orationem meam… [22]22

Господи, услышь молитву мою (лат.).

[Закрыть]) служки, перегнувшиеся через перила и склонившиеся над нефом. Сверху на него поглядывают: Виттория (исполненная восторженного внимания), Асканио (с явной скукой), дон Джеральдо и Вильфранш. Старик с непроницаемым лицом смотрит прямо перед собой. Позади него стоит какой-то вояка, вертящий в руках свой шлем, а три совершенно одинаково одетых женщины заняты тем, что… хотя нет, их вовсе не три. Всего одна, очень толстая. Неожиданно, когда хор в двенадцатый раз возглашает «Аллилуйя!», свинья и кадило снова начинают раскачиваться, и дым с визгом снова разливаются по церкви. Дверь содрогается, словно в нее ломятся снаружи, и отец Томмазо кричит через весь неф своим привратникам: «Готовы?» Те кивают и направляются к дверям, чтобы отодвинуть засовы. Dominus vobiscum, – напевает он, когда их маленькая процессия достигает алтарной преграды. Томмазо поворачивается, разминает плечи, занимает позицию перед преградой. Бруно в ответ бормочет: Et cum spiritu tuo… [23]23

Господь с вами… И со духом Твоим (лат.).

[Закрыть]Они переглядываются, старые товарищи и ветераны. Фульвио же следует дальше, исчезая за преградой.

– Что? – негромко спрашивает Колонна, на какое-то время погрузившись совсем в другие мысли. – Мы уже начали?

– Хорошо, – командует священник своим привратникам. – Впустите ублюдков.

Дон Диего наблюдает, как сдвигаются в сторону тяжелые перекладины, которые на мгновение застревают, поскольку на двери давят снаружи, а затем рывком высвобождаются. Привратники пошатываются, внезапно обремененные полным весом дубовых брусьев, а двери столь же внезапно кажутся совершенно невесомыми, ибо они дрожат, грохочут и легко распахиваются, открывая застывших в дверном проеме верующих – рты у них разинуты, и все они, напуганные и безмолвные, стоят на пороге, не в силах пошевелиться. Пара, оказавшаяся впереди, оторопело оглядывается на колышущееся сзади море голов. Это мгновение невероятно. Никто не в состоянии до конца поверить в происходящее. Секунду-другую шеренга стиснутых в ожидании тел набухает, а затем прорывается, высылая дозоры и авангарды, чтобы пробить брешь в незащищенной оболочке церкви.

Ее защитники занимают позицию чуть позади амвона, причем Бруно становится посредине, напружинив ноги и свободно опустив руки, ко всему готовый. Он исподлобья наблюдает за приближающимися прихожанами. «Осади… Осади!» Необходимо запугать их с самого начала. Он выделяет из толпы дородного типа с мастиффом на поводке, которого подталкивают вперед несколько более робких оборванцев. «Ты! Да, ты! Никаких собак!» Никто не обращает на него внимания. Они осуществляют фланговый обход слева. Диего одобрительно кивает, видя подобную тактику. Задержать их, думает Бруно. Принять их удар здесь. К обходу слева присоединяется продвижение справа – часть охватывающего маневра, – и теперь, когда их центр находится посередине нефа, подталкиваемый телами сзади и притягиваемый роскошью свободного пространства впереди, отступление Бруно становится неминуемым. Отступать надлежит взвешенно, не показывая, что делаешь это вынужденно. Шаг – остановка, шаг – остановка. Господи боже, один из них приволок с собой пару цыплят! Бруно возводит очи горé, где по-прежнему раскачивается свинья, повергнутая в молчание приливом потных тел внизу. Ладно, не до нее.

Те, что уже вошли в церковь, успокаиваются или почти успокаиваются – тычки локтями, шуршание и шарканье еще не прекратились. Продвижение тех, кто снаружи, замедляется, попытки пробиться-пропихаться становятся все более безнадежными, и наступает некое подобие равновесия. Поле за нами, думает наверху дон Диего. Водружайте знамена.

Но у прихожан, собравшихся праздновать день святых Филиппа и Иакова, не было знамен, они не знали никаких победных криков, помимо урчания в своих животах, так что им оставалось только толпиться да тупо толкать друг друга. Что дальше?

Похоже на Прато, думает дон Диего. На ужасное спокойствие Прато в те немые мгновения, когда еще не были извлечены молотки и гвозди, запалены костры и вынуты стаканы с костями. Бесцельное зияние зевоты, вязкое болото непротивления жителей Прато. Вскарабкавшись по невысокой башенке к той бреши, которую усердная канонада проделала наконец в городской стене, – день клонился к вечеру, – дон Диего увидел, что защитники Прато либо спасаются бегством, либо с неловким видом слоняются близ ворот Серральо, словно дети, застигнутые за игрой в прятки и понимающие, что для подобных глупостей они уже слишком большие. Его алебардщики сбивали их в кучу, но повсюду царил беспорядок, и, оказавшись перед лицом противника, жители Прато, пожимая плечами, бросали свое оружие. Сам же он так сильно стискивал эфес сабли, что тот, казалось, пронзил ладонь и приварился к костям руки – настолько рука и клинок стали неотделимы друг от друга. Он не понимал этой уступчивости, этой мягкотелости – подобной той, что свойственна заигрывающей собаке, которая, сколько ни отпихивай ее ногой, готова будет вернуться и тыкаться в тебя носом, выпрашивая подачку, – не понимал этого опротивевшего ему бездействия. Оно выводило его из себя. И как же близки ему были чувства одного из алебардщиков, который, крича и сыпля проклятиями – хотя это казалось смехотворным, натянутым, вымученным, – выволок из толпы покорного горожанина, поставил к стене, которую тот обязан был защищать, древком пики сбил его с ног, а острием пригвоздил к земле. Отвернувшись от зрелища этой жалкой казни, Диего был по-прежнему неудовлетворен и чувствовал, что его гложет все тот же вопрос. Что же дальше? Что последует теперь?

– …а? А, полковник Диего?

Внизу идет служба, безбородый диакон размахивает кадилом перед алтарем, слившиеся в безликую массу прихожане уже притомились и переговариваются между собой, стоят поденщики с голыми черепами, какие-то монахи на заднем плане, и собака, поднявшись на задние лапы, отрывисто лает…

– Дон Диего!

Он приходит в себя, голос Колонны выдергивает его из… этого. Появляется высокий пожилой человек и становится с другой стороны кресла Колонны. Колонна смотрит на него снизу вверх, поднимает руку, и тот касается ее губами, при этом поглядывая на Диего.

– Вителли, старина Миша… – (Они друзья, а то и больше чем друзья. Вителли хочет приязненно улыбнуться, но вместо этого снова обращает взгляд на Диего, и рот у него слегка кривится.) – Вителли, это вот полковник Диего. Сегодня он при мне.

Вителли кивает.

– Разумеется, я знаю полковника Диего.

Позади Вителли стоит молодая женщина, которая при упоминании имени Диего резко вскидывает голову и меряет его долгим оценивающим взглядом из-за спин двоих стариков. У нее тонкий орлиный нос, лицо слишком сильное, чтобы быть по-настоящему красивым, а глаза, скорее всего, карие, но кажутся едва ли не красными из-за ниспадающего на плечи огромного каскада медно-рыжих волос. Диего вздрагивает при виде ее лица и вздрагивает снова, осознав, что на ней мужское платье.

– Синьора Мария Франческа д'Асте, – провозглашает Вителли. – Моя жена.

Женщина протягивает руку Колонне, и тот ее целует. Затем она стремительным движением подносит руку к лицу дона Диего. Испанец застывает в нерешительности. «На место», – негромко рычит Вителли, но женщина остается неподвижной, и рука ее все так же протянута. Диего переводит взгляд с жены на мужа и обратно, чувствуя, что краснеет. Она же просто ждет, глядя ему прямо в лицо, бросая вызов. Затем, отрывисто рассмеявшись, легко отводит руку. Появился еще один опоздавший. Женщина отворачивается от всех троих.

– Может, выпоцелуете мне руку, кардинал Ceppa? – вопрошает она у пробирающегося сквозь толпу носителя красной сутаны.

– Может, поцелуете мое кольцо? – парирует тот, протискиваясь мимо нее. – Господин Вителли, милорд Колонна. Мое почтение. – Он коротко кивает обоим. – Капитан Диего. А… наш посол? Ага! Можете не отвечать. Веху, которой он помечен, трудно не заметить. Боже, она стала еще жирнее…

Он движется дальше и вскоре исчезает в давке.

– Я все еще время от времени думаю о Паоло, – рассеянно говорит Колонна, уставившись в шумливую утробу нефа. – О твоем кузене, Миша. Порой мне кажется, что он был лучшим изо всех нас. В определенном смысле.

– Паоло никогда ни о чем и ни о ком не заботился. А меньше всего – о себе самом, – отзывается Вителли.

Колонна грустно кивает. Взгляды обоих то ли сами собой опускаются вниз – то ли невольно, то ли привлеченные действом.

А там пульсирует напыщенное таинство мессы, то натягиваясь и раздуваясь, словно брюхо утонувшей свиньи, смытой в Тибр весенним паводком, то разматываясь в долгих, растянутых «Аллилуйя» хора, порой перекрывающих гвалт прихожан, лай собаки и визг свиньи (все еще раскачивающейся над головами) – Аллилуйя-а-а-а-а… Аллилуйя-а-а-а-а-а-а…На языках звуков, вываливающихся из беззубого рта церкви, раскачиваются ангелы, а Бруно молится, чтобы ему удалась проповедь: ведь амвон порядком вдается во вражескую территорию. Отец Томмазо, невидимый за ширмой, безмолвно молится вместе с ним. Субдиаконы и служки собираются вместе, держа в руках свечи и небольшие кадильницы. Постепенно образуется процессия.

– Разве хор не должен уже умолкнуть? – спрашивает Фульвио у отца Томмазо.

– Заткнись, – отзывается тот.

А наверху бездельники-поварята перегибаются через балюстраду, выпуская изо рта раскачивающиеся ниточки слюны, и когда кажется, что вот сейчас те неминуемо разорвутся, успевают втянуть их обратно. Или не успевают. Это состязание – у кого ниточка длиннее, тот и победил, – некоторым образом досаждает стоящим внизу. Подвергаясь риску быть опрокинутыми, повсюду циркулируют подносы с угощениями: свинина в сидре, говядина в редисовом соусе. Разносят их потные служанки, с трудом лавируя среди людских заторов и сгустков. И – нарезанный ломтиками язык! М-м-м-м-м! Фьяметта жаждетэтого языка, она делает знаки, машет и в конце концов, не удостоившись внимания, кричит: «Эй, ты! Там, с языком!» – из-за чего рядом стоящие болезненно морщатся, Асканио ехидно ухмыляется, и совершенно безразличны к этому дон Херонимо, Вич и кардинал Ceppa, которые перегнулись через перила и будто бы обмениваются замечаниями по поводу слюнных состязаний: «Этот вроде неплох»; «Ему бы побольше мокроты»; «Опа! Перестарался», – но вот служанка удаляется, внимание посторонних отвлекается от этого места, и испанцы в относительном уединении возобновляют свой подлинный разговор.

– …так что Диего слегка пощекотал ему ухо.

– И что?

– А ничего. Он не знает, да это и неважно. Сегодня вечером я снова встречаюсь с нашим приятелем. Вентуро – он ведь так, для отвода глаз. Что слышно от его святейшества?

– По-моему, он вполне доволен. Гиберти разыскал меня сегодня в надежде получить гарантию того, что ему больше не придется столкнуться с «вашей вспыльчивостью и поистине чудовищным нравом», и я охотно предоставил ему такую гарантию. – Ceppa хихикнул. – Тогда он сообщил мне, что его святейшество с обычной своей живостью излагает этот эпизод всем желающим. Роль слона особенно возрастает…

– Чудовищно?

– Чудовищно. Да, совершенно чудовищно, вот, посмотрите-ка.

Ceppa опять указывает на поварят, один из которых выпустил настоящий слюнный сталактит, а теперь, сузив от напряжения глаза, втягивает его обратно. Уловив намек, Вич оборачивается, чтобы увидеть стоящего сзади и справа от него незнакомца. Он кивает ему, тот отвечает таким же кивком и ретируется.

– Знаете его?

– Нет. Скорее всего, соглядатай Фарии. Вот, взгляните. Как только мы его заметили, почел за благо отсюда убраться. Ладно, хватит об этом. Расскажите мне о нашем короле.

– По последним моим данным, двор находится в Толедо, но сам король к этому делу относится безучастно. Переговоры между министрами Маноло и нашими все еще продолжаются. Я получаю оттуда инструкции, а король Фернандо – сведения от своих шпионов. А здесь, в Риме, мы всего лишь актеры, не более того… Господи, вы только посмотрите!

На этот раз приходит очередь Серры оглянуться, испытывая смутную тревогу, но, не обнаружив на месте предполагаемого соглядатая никого, кроме Фьяметты, целиком поглощенной поглощаемыми ею мясными ломтиками, он устремляет взгляд через неф, на поварят, один из которых выпускает поистине колоссальную подвеску: блестящая колонна тянется книзу, по бокам сбегают крохотные ртутные бисеринки, утолщая ее и удлиняя, все больше, больше, дальше и дальше, пока не начинает казаться, что она вот-вот коснется чьей-то ни о чем не подозревающей головы, но нет! Нет, этот клейкий языковой нарост возвращается, подрагивая в такт тому, как согласованно напрягаются, наматывая его, лицевые, челюстные, горловые и даже желудочные мышцы Маэстро Слюнопускания, пока последний фут мокроты не втягивается обратно в глотку, которая судорожно, с гулким звуком захлопывается.

– Упомяните обо мне в следующей своей депеше, – говорит Ceppa, подаваясь в сторону.

Поварята хлопают победителя по спине, из-за чего тот давится кашлем.

– Вы уходите?

– Побуду немного с нашим хозяином. Мой дядя когда-то сражался вместе с Колонной. В Парме, кажется. Или в Пьяченце. Во всяком случае, против французов.

Вич смотрит в колодец церкви: диакон, по-видимому, читает проповедь, меж тем как служки и субдиаконы защищают амвон, отталкивая и осыпая проклятиями напирающую толпу. Священник же, стоящий прямо под ним, словно и не замечает всех этих беспорядков – он возится с кадилами и дароносицами и при этом что-то неслышно декламирует. Что бы это могло быть?.. Символ веры?

До отца Томмазо, который и в самом деле напевает Credo in unum deum [24]24

Верую во единого Бога (лат.).

[Закрыть], доходит, что действо вскоре достигнет апогея и так называемая литургия оглашенных будет завершена. Это важная веха, есть повод приободриться. Хор поет: Confitebuntur celi mirabilia tua domine… [25]25

И небеса прославят чудные дела Твои, Господи (лат.).

[Закрыть] Фульвио вопрошает, не образуют ли они теперь процессию для сбора пожертвований, и получает отрицательный ответ. Отцу Томмазо также приходит в голову, что если изо рта причисленного к лику святых Фульвио еще раз вырвется хоть одно слово, не встречающееся в молитвеннике или псалтыри, то он, отец Томмазо, заткнет означенный рот своим кулаком… Et veritatem tuam in ecclesia sanctorum… [26]26

И истину Твою в собрании святых (лат.).

[Закрыть]– поет хор. Отец Томмазо раскаивается в вышеизложенной мысли. Аллилуйя, аллилуйя-а-а-а-а-а-а! Недостойно, когда подобные мысли приходят тебе в голову в присутствии тела Христова, лежащего перед тобой на алтаре и пока еще неодушевленного. Затейливые трели, выводимые дискантом, устремляются к своду, приглашая на празднество ангелов. Те прибыли, невидимые, и прилепились к потолку, словно летучие мыши: сейчас их насчитывается чуть больше двадцати семи тысяч. Христос пока отсутствует.

Но иногда он появляется – даже здесь, даже теперь. Иногда он мерцает в гостии или в той тишине, что иногда воцаряется благодаря гостии, прежде чем собравшиеся, полные замаранной веры, разразятся воплями, чтобы снова вкусить чистоты. Ибо Христос подобен холодному-прехолодному воздуху, покалывающему кожу и обжигающему легкие. Сегодня Он может здесь оказаться, думает Томмазо, расчищая в сознании пространство для этой мысли, – Христос, который был посеян в Деве и омыт в Страстях, пожат врагами, обмолочен при Бичевании, провеян в грязных словах, перемолот на мельнице идолопоклонников, превращен в чистую муку и кровь и три дня готовился в гробнице – из которой этот хлеб и явился. Вот этот хлеб: гостия, тело Христово. Он снова окуривает ладаном и его, и алтарь. Умывает руки. Молится.

Его диакон и субдиакон молятся вместе с ним, ибо теперь они не просто Бруно, старый его товарищ, воссоединившийся с ним после некоторого перерыва, и Фульвио, набожный юнец, которому он когда-нибудь обязательно даст по зубам. Они – его духовные лица и служители, а он – их духовенство и служение, мельница для хлеба и пресс для вина. Они молятся, а мальчики в хоре продолжают петь. Он обращается к Фульвио и Бруно: Dominus vobiscum, Sursum corda и Gratias agamus domino deo nostro [27]27

Господь с вами… Вознесем сердца… Возблагодарим Господа Бога нашего (лат.).

[Закрыть]. Те отвечают ему: Et cum spirito tuo, Habemus ad dominum и Dignum et iustum est [28]28

И со духом Твоим… Возносим ко Господу… Достойно это и праведно (лат.).

[Закрыть]. Где-то в глубине церкви звонит колокол, возвещающий о возношении Святых Даров, и гомон за ширмой начинает утихать. Хор умолкает. Он вспоминает об их отце Папе, о всех ныне живущих, об умерших святых. Он простирает над пшеничным диском свои мясистые, покрытые черными волосами руки. Он произносит соответствующие слова.

Стоящие по бокам от него Бруно и Флавио поворачиваются лицом друг к другу, и профиль отца Томмазо – сломанный нос, щетинистый подбородок – разделяет их: Флавио, с восторженно-отсутствующим лицом взирающего на таинство пресуществления, и Бруно, мечущего суровые взгляды на прихожан за ажурной ширмой: их грубые, обветренные и загорелые лица тупо задраны кверху, все они наконец-то умолкли и ждут. Прибывает все больше и больше ангелов. Под полом неслышно пробегают крысы. Высоко вверху раскатывается первый удар колокола, затем второй, который достигает резонирующего пространства церкви, звук дрожит, молотя каждый атом воздуха, и отец Томмазо, что-то бормоча, тянется к телу Христову, что-то бормоча, берет его в руки, что-то бормоча, поднимает его до уровня груди, приостанавливается, воздевает его выше, и Бруно видит Его, отраженного в лицах верующих, в их сморщенных ртах и сопливых носах, еще выше, и у всех расширяются глаза и судорожно дергаются адамовы яблоки в ожидании Христа…

И – вот оно.

HOC EST ENIM MEUM CORPUS [29]29

Сие воистину есть Тело Мое (лат.).

[Закрыть].

«Иисус! Иисус!»; «Омой меня, Христос!»; «Сюда! Скорее сюда!».

В мгновение ока тишина церкви сминается какофонией – молитвенный рев, священный рык, гвалт просьб, заклинаний, молений. Явление Христа не постепенно – оно внезапно. Четки, раскачиваясь, сцепляются с деревянными крестами. Амулеты одних верующим ударяют по лицам других. Мало того, верующие принимаются подпрыгивать – верный знак того, что тело Христово является отличным профилактическим средством от слепоты, импотенции и смерти, вплоть до завтрашнего заката, – а всех болящих и страждущих поднимают на руках до уровня плеч, чтобы и они могли в полной мере воспринять благотворное воздействие гостии: одноногую женщину, сильно искалеченного бойцового петуха, собаку (впрочем, та, будучи вполне здоровой, вырывается и удирает), кашляющих младенцев, чью-то бабушку. Даже свинья присоединяется к общему восторженному действу, визжа где-то высоко над головами, а в это время с галереи на молящихся внизу из маслобоек изливается пенящееся молоко. Оттуда же летят кочаны капусты. В листья одного из них, принесенного пажом, долго мочится Асканио, затем с силой швыряет кочан, и тот, высоко взмыв над головами молящихся и пролетев мимо колонны, в конце концов насаживается на штырь для свечи, торчащий из дальней стены. Мальчишки подкидывают цыплят, вторые пытаются лететь, падают и сворачивают себе шею. В возбужденную предвкушением толпу свинолюбов опускают свинью, и те немедленно разрывают ее в клочья – молитвенно, – окропляя себя ярко-красной свиной кровью. Собака запутывается в свиных внутренностях. Не обходится и без рвоты: множественные похлопывания, тычки и встряски, достающиеся поваренку-победителю, отнюдь не идут ему на пользу, а когда в конце концов его ухватывают за лодыжки и принимаются раскачивать вниз головой, то скользкое содержимое его желудка восстает против такого положения дел и выплескивается наружу…

В самый разгар этих обрядов появляется демон Титивуллус с пером и пергаментом, чтобы, сидя на стропилах, сделать кое-какие записи, каковые в дальнейшем будут сведены, сопоставлены и подытожены, а еще позже – представлены душе болтливого грешника или грешницы либо у Жемчужных Врат, либо у Преддверия Ада, как кому посчастливится. Навострив уши, он очиняет перо: так-так, хватает и сплетен, и воплей, вот для этого используй-ка жирные прописные, так, более или менее дружественные перепалки, какая-то свара у входа – не по его ведомству, – заходятся в крике младенцы, отметить, лает собака, неважно. У собак нет души. Так, а крещены ли уже эти младенцы?.. Ангелы (чуть больше двадцати семи тысяч) хлопают крыльями и надувают губы. С галереи снова и снова сыплются овощи. Так, пошла в дело болонская копченая колбаса. А эта драка, что у входа, в ней новые участники? Так и есть. И что, становится ожесточеннее? Нет. Это монахи. Странно.