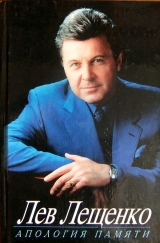

Текст книги "Апология памяти"

Автор книги: Лев Лещенко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)

Лев Лещенко

Апология памяти

Вступление от автора книги

Я решил написать книгу о том времени, которое уже прошло фактически, но продолжает жить в нашей памяти. Времени достаточно сложном и противоречивом. Это будет рассказ от первого лица о том периоде нашей жизни, когда многие из нас, ощущавшие себя самодостаточными личностями, на самом деле не в состоянии были реализовать себя и свой творческий потенциал до конца. Многие из героев книги ушли в небытие несправедливо забытыми и неспособными защитить себя от разрушительных сил забвения. Но какими бы ни были их судьбы – жизненные и посмертные, – они сумели выразить собой возвысившее и погубившее их время. А стало быть, они и есть это время во всей его справедливости и несправедливости.

Таким образом, не претендуя на истинность суждения и понятий, я хотел бы защитить память о времени и своих героев, со многими из которых я был дружен или близко знаком, со многими из которых до сих пор поддерживаю прекрасные отношения.

По-гречески «апология» означает «защита». Отсюда и название книги, в которой я выступаю апологетом ушедшей великой эпохи, великой, несмотря ни на что. И если мне хоть в какой-то мере удастся воплотить задуманное – читатель, я надеюсь, убедится в этом сам.

Ведь, живя по сегодняшним демократическим нормам, каждый из нас имеет возможность определиться в своем развитии, заявить о себе в мере, присущей масштабу его личности.

Вот почему я хотел бы начать эту книгу со строчек прекрасной песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которую я перепел сейчас заново и которая, как мне кажется, точно определяет мое сегодняшнее настроение:

Придут честолюбивые дублеры,

Дай Бог им лучше нашего сыграть!

Эти слова я решил сделать эпиграфом моей книги. Ибо я еще не собираюсь сдавать позиции и зачехлять свое оружие. В этом я вижу продолжение традиций рода Лещенко, о происхождении которого пойдет речь на страницах книги. Я попытаюсь силой памяти перенести читателя в те давние, послевоенные сокольнические дворы, откуда начинался наш путь. Мы выходили из них, как пробиваются сквозь асфальт воспетые в известной песне «городские цветы». Не всем росткам надежды, заявившим о рождении новой личности, удалось выжить. А тем, кто выжил, выбился наперекор всему, пришлось осуществлять задуманное и за самих себя, и, как поется в популярной песне того времени, еще и «за того парня».

Но цель вступления к книге – не пересказ ее содержания. Пусть те, кто ее прочитают, сами сделают свои выводы.

Лев Лещенко

Предисловие от автора литературной записи

Глубоко симптоматично, что вышедшая еще в 1980-х годах весьма скромная по объему книжка, посвященная жизни и творчеству одного из самых ярких представителей песенного жанра в нашей отечественной культуре, носила название «От Лещенко до Лещенко». Ибо если сладкозвучный «эмигрантский соловей» Петр Лещенко воплощал собой эпоху, условно именуемую «довоенной», то, в свою очередь, его однофамилец Лев Лещенко уже в 1970−1980-х выразил, как никто более полно, эпоху так называемого развитого социализма, возводимого в СССР. Никто из нас не выбирает времени и места своего рождения, но трижды счастлив тот, кого при этом выбирает само время…

Как уж мы тогда жили «под мудрым руководством ЦК КПСС», хорошо ли, плохо ли, речь не о том. В данном случае важно, что без песен Льва Лещенко, исполненных сдержанного мужества, надежды и оптимизма, нам жилось бы априори хуже.

Недаром ведь сейчас во многих странах Запада срочно изымаются из обращения таблички с сакраментальной надписью «Выхода нет». Было доказано, что сей пессимистический «категорический императив» является порой последней каплей, переполняющей терпение человека, подумывающего, как бы свести счеты с жизнью. (Любопытно, что в российском общественном транспорте оные суицидогенные трафареты нахально красуются и по сей день на самых что ни на есть видных местах. Ну мы-то, как известно, всегда были, есть и будем сами по себе, нам Запад не указ!..) Весь этот поучительный пассаж приведен здесь с одной-единственной целью: подтвердить лишний раз могучую повелительную силу слова – произнесенного ли вслух, написанного на стене или на листе бумаги. А ведь, казалось бы, чего там подтверждать, когда великое евангельское откровение – «Вначале было слово» – стало известно нам уже, как минимум, две тысячи лет назад.

Вот почему всем тем, кто наделен свыше волшебным даром словесного (или, точнее, музыкально-словесного) воздействия на хрупкую человеческую психику, надо всегда рассчитывать, знать, предугадывать, куда их те или иные песни заведут. Ведь слово, оправленное в мелодию, действительно порой напоминает обоюдоострый меч. И тогда, увы, происходит то, что случилось однажды с прародителем всех певцов Орфеем, от пения которого, как говорят, пускались в пляс леса, поля и горы. Что и побудило в итоге вечно хмельного бога Диониса наслать на него диких, несознательных менад – вакханок, которые, войдя в экстаз, разорвали беднягу на части…

Певцу же Льву Лещенко столь печальная участь никогда не грозила и не грозит по одной простой причине – он серьезный певец. Он никогда не шел на то, чего яростно требует от исполнителя столь модное нынче выражение «раскрутка», то есть достижение успеха любой ценой, пусть даже ценой собственной головы (в фигуральном, естественно, смысле). А проще говоря, Лев Валерьянович ни при каких обстоятельствах старается не повышать голос. Ни в своих песнях, ни в самых затруднительных жизненных коллизиях. Хотя, как известно, бас-баритон у него – дай Бог каждому и при случае всегда способен выдать пяток-другой децибел.

Но в том-то и секрет как творческого, так и чисто человеческого обаяния Лещенко, что несомненная, природная мужественность, особо ярко явленная в звуке его голоса, насквозь пронизана столь же естественной мягкой лиричностью, опять же данной от природы. Вот почему ему не требуется ни орать, ни давить на эмоции, ни еще каким-либо экстраординарным образом пытаться обратить на себя внимание. Суть в том, что Лещенко естествен во всем. Хотя, имея высшее актерское образование, не посрамил бы, вероятно, стен своего родного ГИТИСа исполнением какой-либо из столь щедро предлагаемых нам жизнью социальных ролей. И когда порой недруги и завистники навешивали на него ярлыки типа «кремлевский соловей», он не держал на них зла, ибо знал о себе то, чего не знают многие.

Истина же заключалась в том, что данным ему от Бога даром облагораживать, придавать лиричность, задушевность самым грубым, брутальным проявлениям реальности (в том числе и реальности политической) Лещенко их, в сущности, сглаживал и выравнивал. Ибо не было тогда, тридцать – двадцать лет назад, почти ничего в нашей стране, чего правящая элита не смогла бы исказить и опошлить, начиная от странной деформации понятия Великой Отечественной войны до не менее странноватых образов «героев наших дней». И вот Лев Лещенко такого рода деформации реальности интуитивно, по мере своих сил как бы исправлял. Чего хотя бы стоит эпопея «пробивания» им великой песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы», которой, вне всякого сомнения, суждено пережить века. И ведь «пробил», добился своего…

Что интересно, Лещенко практически всегда добивался своего, не ударяясь ни в рьяный задор «завзятых комсомольцев», ни в истерику негодующих диссидентов. Он просто был всегда самим собой, был там, куда его вела природа. Он остается таким и по сей день, невзирая на все пролетевшие над страной перестроечные и постперестроечные вихри.

Так сохранить себя, свое лицо в быстротекущем времени, понятно, удается далеко не каждому. Но, как показывает пример Льва Лещенко, в принципе все же возможно. Он был своим и родным для далеких 1970-х в той же самой степени, в какой сегодня совершенно гармонично вписался в реальность 1990-х и 2000-х. Об этом, собственно, и рассказывает его книга, которую вы, дорогой читатель, держите сейчас в руках. Следует разве что добавить, что главы в этой книге не всегда следуют в строго хронологическом порядке, чередуясь со своеобразными философско-лирическими эссе, которые Лев Валерьянович (как это, очевидно, и приличествует истинному музыканту) называет «интродукциями». Что ж, ему виднее.

Владислав Чеботарев

История любви

Семейный круг

Моя родословная – это в принципе обычная родословная русского человека, уважающего память предков, знающего свои корни.

Прадед мой, Василий Лещенко, был из крепостных. Но со временем ему удалось получить для себя вольную, после чего он сумел вместе с моей прабабкой даже открыть под Белой Церковью свое собственное дело – стать владельцем булочной.

Их сын, то есть мой дед по линии отца – Андрей Васильевич, родившийся в 1877 году, впоследствии перебрался в поселок Низы, что на Сумщине. Надо сказать, человек это был уникальный, необычайно разносторонний по своим интересам. Дед столько знал и умел, что трудно было представить, что он закончил всего лишь четыре класса церковно-приходской школы. В 1900 году он переезжает под Курск, в поселок Любимовка, где в то время строился сахарный завод, принадлежавший графу Сабашникову.

К слову, граф этот был тогда одним из самых крупных книгоиздателей в России и, судя по всему, слыл большим либералом. Достаточно сказать, что в списках издаваемых им книг были даже… работы Ленина, жившего тогда в эмиграции в Швейцарии. В одном из писем Ленина в Россию так и сказано: обратитесь, мол, к Сабашникову, он человек лояльный к нам, уже издавал мои книги, он не откажет… Граф вообще был человек с причудами. Так, он настолько обожал свою супругу Нину, что даже построенный им сахарный завод напоминал по своей планировке букву «Н». Дед мой, Андрей Васильевич, дослужился на этом заводе до статуса главного бухгалтера.

Там же, в поселке Любимовка, родилась в 1903 году и моя тетка, Мария Андреевна Лещенко. А в 1904 году родился наш отец, Валерьян Андреевич. Так что Любимовку, я думаю, мы, семейство Лещенко, можем с полным правом называть родовым гнездом.

Трудно передать всю ту гамму чувств, которые я испытал, когда, будучи как-то на гастролях в Курске, решил навестить землю своих предков. Сразу вспомнилось все, о чем мне часто рассказывал дед, – и как он здесь пел в церковном хоре басом-баритоном, и, что уже кажется совсем невероятным, как при местном сахарном заводе был создан… струнный квартет, где дед играл на скрипке! Эта история меня потрясала уже с самого детства. Нужно представить себе культурный уровень тогдашнего дореволюционного захолустья, в сорока километрах от Курска, чтобы оценить по достоинству этот удивительный факт.

Что же касается самой дедовой скрипки, то, когда он дал мне однажды возможность заглянуть в ее нутро (а я был к тому времени уже достаточно взрослым человеком), я со священным ужасом увидел там не что иное, как… марку скрипичного дома Амати! Так черным по белому и было написано: «Кремона. Николо Амати, 1617 год». Естественно, поначалу я был в шоке. Но потом, придя в себя, устроил настоящее расследование. Мы с дедом написали запрос в Министерство культуры СССР и получили ответ, в котором сообщалось, что мы можем успокоиться, так как наша скрипка – вряд ли работы Амати. Дело в том, что какая-то хитрая немецкая фирма выпустила в конце XIX века несколько тысяч такого рода скрипичных подделок, разошедшихся по всему свету. Деду же она досталась от какого-то заезжего купца, которому понравился звук прежней скрипки деда, тоже хорошего старинного инструмента.

Но в любом случае нашей семейной «Амати» сейчас уже более ста лет, и звучит она в общем-то совсем неплохо… Поэтому, оказавшись не столь давно в Любимовке, я без особого труда представил себе, как здесь столетие назад звучали не совсем типичные для провинциальной глуши мелодии инструментальных концертов. Что еще меня поразило в нынешней Любимовке, так это здание местной средней школы, выстроенное в 1937 году по личному указанию Анастаса Ивановича Микояна. С чего это вдруг знаменитому сталинскому наркому вздумалось возводить десятилетку в маленьком, забытом Богом поселке, никому не ведомо и по сей день. Но какая-то причина, разумеется, была.

Так вот, вскоре после того, как мой отец вместе с моей тетей закончили в Курске гимназию, началась революция. Тетя целиком окунулась в просветительскую деятельность по части ликбеза, а отец пошел в совхоз простым рабочим. Что делать, времена были тяжелые, голодные. Гражданская война застала его пятнадцатилетним парнишкой, и, несмотря на гимназическое образование, выбирать ему было не из чего. Однако вскоре он начал вполне успешную карьеру по бухгалтерскому делу, продолжая линию своего отца, моего деда. А уже в 1931 году по направлению приехал в Москву, где и стал работать бухгалтером Витаминного завода, что находился на Красной Пресне.

Пять лет спустя он встретил мою будущую маму, Клавдию Петровну Федосееву, которая была уроженкой Рязани. Ее мать, моя, соответственно, бабушка, имела в Рязани свой дом и происходила из купеческого рода. Насколько мне известно, муж ее был в 1930-х репрессирован, у моей бабки отобрали дом, оставив ей от него лишь малую часть. Я там бывал, приезжая впоследствии в гости в Рязань. Кроме того, я там жил и в квартире у одной из своих теток, так как у мамы было еще две сестры. Одна из них осталась в Рязани, другая переехала к маме в Москву. А спустя четыре года после того, как поженились папа с мамой, у них родилась дочь, Юлия Валерьяновна, моя старшая сестра.

В 1939 году отцу, как выпускнику особых военных курсов, присваивают звание лейтенанта, и он уходит на советско-финскую войну. А в 1940 гаду, демобилизовавшись из армии, опять возвращается на свой Витаминный завод. Но ненадолго. На второй день после начала Великой Отечественной войны отец, как старший лейтенант запаса, идет в Сокольнический военкомат, где и получает направление в спецвойска при НКВД…

С Сокольниками же у меня связано в жизни столько, что в двух словах, конечно, не расскажешь. Начну с того, что я именно здесь появился на свет в феврале 1942 года. И не в каком-нибудь роддоме, а прямо в том самом деревянном двухэтажном домишке старой купеческой постройки, где проживала вся наша семья. Как ни странно, это был дом даже, так сказать, «с удобствами», хотя и не со всеми – приходилось самим топить печь.

Впрочем, то, что отец был на фронте, в нашем случае вовсе не означало, что мы не имели возможности с ним видеться довольно часто. Полк особого назначения, в котором он служил, располагался в Богородском, откуда до Сокольников было рукой падать. Кстати, насколько мне известно, этот полк базируется там и по сей день. Таким образом, отец нас навещал довольно регулярно, снабжая всю семью продуктами из своего служебного пайка, что было по тем временам огромным подспорьем.

Ютились мы там, считай, в коммунальной квартире, где, помимо нас, проживали две наши соседки – баба Женя и тетя Надя. Мы занимали одну из трех комнат, каким-то образом размещаясь там все вместе – моя мама с моей сестрой Юлей и я. Ну и, разумеется, отец, когда он приезжал ненадолго с фронта.

Родился я 1 февраля 1942 года, когда под Москвой шли самые ожесточенные бои с немцами. Принимала меня баба Женя, так как ни о каком роддоме в то время нечего было и думать. Как только отцу сообщили об этом радостном событии, он тут же примчался домой, прихватив с собой буханку хлеба, четвертинку спирта и еще кое-какие продукты из своего пайка. Спирт развели водой, произвели все необходимые обмывания и промывания, после чего меня завернули в пеленки и устроили маленький семейный пир. А надо сказать, что температура в то время в нашей комнате не поднималась выше четырех градусов. Но по такому случаю не пожалели дров, хорошо протопили печь, так что праздник в честь моего рождения, по воспоминаниям его участников, получился на славу.

А через год или два отец принимает решение – дабы не разрываться между службой и домом, он перевозит нас с мамой и сестрой в Богородское, где и поселяет в бараке для семей офицеров. Тогда это был еще дальний пригород, а теперь уже давно район Москвы, известный своим заводом «Красный богатырь»… С тех пор я, собственно, помню и себя, и все, что со мной происходило. На новом месте мы вновь оказались в коммуналке, а сваю комнату в Сокольниках закрыли и опечатали до лучших времен. Помню, в редкие дни, когда отец приходил со службы, меня будили поздней ночью, и начиналось наше общение, во время которого он давал мне поиграть своим пистолетом и саблей – тогда офицеры еще носили этот вид оружия.

Казалось бы, все было слава Богу, несмотря на войну и лишения, мы жили все вместе и благодарили судьбу. Но вот в 1943 году нашу семью постигает страшная трагедия – умирает моя мама. Не знаю точно, что у нее было – туберкулез, воспаление легких или какая-то легочная инфекция, но мама сгорела от этой напасти буквально за неделю. Мне в это время был год и восемь месяцев. Естественно, встает вопрос: как быть с детьми?

Приезжает из Рязани бабушка. Как сейчас помню, как она варит нам с Юлей отменный фасолевый суп или как мы с бабкой идем на дальние поляны, где она сажает морковку, причем меня она несет у себя на закорках. Помню также, что продукты в магазине мы получали по карточкам, так как денег нам не выдавали вплоть до 1947 года. Однажды меня послали в магазин и я потерял штук шесть таких карточек, но особо меня за это не ругали, так как такое случалось тогда почти с каждым.

В то же самое время происходит и мое знакомство с религией. Бабка у меня оказалась страшно богомольной и при каждом удобном случае брала меня с собой в церковь. Это, как и следовало ожидать, вызывало недовольство моего отца, который был человеком идейным, партийным да к тому же еще служил в войсках НКВД. Возник некий конфликт, который нужно было как-то разрешать, и тогда к нам с Украины приехал мой дед, Андрей Васильевич, добрейшей души человек.

Приехал он не с пустыми руками, а со всем своим скарбом. Главным же его сокровищем, вызывавшим во мне невероятный интерес, был огромный «волшебный» сундук, набитый доверху удивительными вещами. Дед мой был великий рукодел, и не было, казалось, ничего на свете, чего бы он не смог соорудить из подручных средств. И хотя он был тогда еще вовсе не стар (что такое для мужчины шестьдесят семь – мне самому сейчас, когда я пишу эти строки, пятьдесят восемь, но я вовсе не ощущаю себя старым человеком), я его воспринимал глубоким старцем, тем более что он был обладателем седой бороды.

Но главным его богатством была, разумеется, уже упомянутая мной скрипка «Амати», на которой дед играл мне разные мелодии. Помимо этого, он был великолепным портным и сапожником, прекрасно шил, тачал сапоги, столярничал, слесарничал, паял, ремонтировал, даже варил свое собственное мыло! Все просто диву давались, как много может сделать один человек, да еще в условиях нашей вечной бытовой неустроенности. Теперь-то я понимаю, что человек, живущий так называемым натуральным хозяйством, гораздо больше закален и приспособлен к жизни, чем, скажем, изнеженный всяческими благами и удобствами горожанин.

При всем при том дед не был человеком «приземленным», отдающимся лишь повседневным, будничным заботам. Так, скажем, он постоянно занимался какими-то математическими расчетами, вычислениями, для чего имел особую тетрадь. Наверняка все это было на самодеятельном, дилетантском уровне, но удивляет-то не уровень, а степень заинтересованности человека такими, прямо скажем, отвлеченными, оторванными от реальности вещами. Или, допустим, дед учил меня рассчитывать с точностью до секунды, когда после вспышки молнии в той или иной точке небесной сферы должен прогреметь гром. До последних дней своих он жадно поглощал все ребусы, кроссворды и головоломки, которые только попадали ему в руки. Читал запоем, с утра до вечера. То есть совершенно ясно, что дед был, так сказать, невостребованным, так полностью и не реализовавшимся человеком. Голова его и руки требовали неустанной работы, загрузки. Невероятно жаль, что он не смог получить образования, соответствующего его умственным задаткам. А то ведь, кто знает, вдруг бы из него вышел какой-нибудь новый Ломоносов? Но в любом случае, я считаю, он все же был по-своему счастливым человеком, который всю жизнь делал то, что ему нравилось. Да и долгожительством его судьба не обидела – восемьдесят четыре года тоже что-нибудь да значат…

Вообще, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, с этим у нас в роду вроде бы полный порядок: моя тетушка отошла в мир иной в возрасте девяноста двух лет, а отец мой, дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни, не так давно отпраздновал в кругу всей нашей многочисленной семьи свое девяностошестилетие. Говорят, все дело в генах. Но я считаю, что при этом надо еще и уметь распорядиться таким ценным наследством, не промотать его по пустякам. И в этом смысле мне всегда было с кого брать пример.

Хорошо помню, как после отмены карточек и обмена денег в 1947 году дед увез меня к себе на Украину, где я и прожил у него в селе Низы два года.

Там жили и моя тетя Мария с дочкой Инной, моей двоюродной сестрой. Ее старший сын Олег побывал в немецком плену, за что был впоследствии интернирован и отбывал ссылку в Магадане, где жил на поселении, работая шофером. И только где-то году в 1958-м он появился у нас в Москве… Был и другой сын, Вадим, который работал в Москве.

Что касается моей старшей сестры Юли, то она осталась в Москве с отцом. Но ее, кажется, тоже на какое-то время «ссылали» к бабушке в Рязань. Словом, разбросало нас тогда по свету в самые разные стороны.

Но вот в 1948 году отец знакомится с Мариной Михайловной Сизовой, моей будущей приемной матерью.

В этом же году меня перевозят обратно в Москву, так как на следующий год мне надо уже было идти в школу. Мы вновь перебираемся в Сокольники на нашу старую квартиру, где Юля ходит в школу номер 369, а я в школу номер 368. Помню, когда я только что вернулся с Украины, у сестры была скарлатина, и меня к ней, естественно, не допускали. Определили жить к соседке, тете Наде, где я ночевал на диванчике. Сестра тоже по мне страшно соскучилась за год разлуки и то и дело кричала: «Лева, Лева, иди ко мне!» – на что я мрачно отвечал: «Ни, я нэ можу, бо мэнэ запэрлы». В детстве ведь очень легко схватываешь другой язык, так что я «украиньску мову» выучил, можно сказать, мгновенно.

Об Украине у меня на всю жизнь остались самые яркие воспоминания. Ну, во-первых, необычны были сами хаты-мазанки с глинобитным полом в прихожей и дощатым в спальне. А какой был у Андрея Васильевича сад! Усядемся с ним, бывало, вечерком под роскошной раскидистой яблоней, и дед мне читает вслух книжки. Самой любимой моей книжкой было, как ни странно, жизнеописание имама Шамиля, воевавшего против русских на Кавказе и впоследствии сдавшегося им в плен. А когда порой хотелось подзаправиться, мы с дедом шли на грядки в огород, срывали там самый большой помидор и, щедро его посолив, наслаждались сочной мякотью с корочкой хлеба. Ничего вкуснее я, кажется, с тех пор не пробовал.

Но вся эта райская жизнь на природе – и на какой природе! – закончилась слишком уж быстро. Так что особенно любить школу у меня поначалу не было никаких оснований. Тем более, что перед самыми занятиями у меня вдруг разболелись уши, и Марина Михайловна, которая к тому времени еще не была расписана с моим отцом, водила меня по врачам, где со мной совершали всяческие лечебные процедуры. Смешно вспоминать, но мне в то время было неловко рядом с ней ходить. Я ее попросту стеснялся. Дело в том, что моя приемная мать была к тому времени почти на сносях, собираясь родить мою единокровную сестру Валентину. Мне же казалось, что она слишком толстая. Теперь-то я, конечно, понимаю, что, выходя за моего отца, вдовца с двумя детьми на руках, она, по сути, совершила подвиг. Но с другой стороны, отец мой был, что называется, красавец мужчина, к тому же военный, майор, всегда подтянутый, уверенный в себе.

Так или иначе, с рождением Валентины мы стали жить на наших четырнадцати метрах жилой площади уже впятером. Комната была перегорожена огромным шкафом, который, кстати, жив до сих пор, стоит сейчас на нашей даче в Куркине. Я спал у печки на лежанке, Валя спала в люльке, отец с моей приемной матерью – у окна, а Юля – чуть ли не под столом…

Сокольники же представляли в то время очень своеобразный «заповедный» уголок Москвы. Они состояли из двух– и одноэтажных домов, уютных двориков и сохранившейся до наших дней булыжной мостовой. Мы жили в одном из таких домиков неподалеку от Мелькомбината имени А. Д. Цюрупы. Мостовая выходила на главную трассу, ведущую прямиком к трем вокзалам, и была зимой до блеска укатана тяжелыми грузовиками с мешками муки. Мы, пацаны, прикрутив к валенкам коньки-«снегурки», специальными крючками цеплялись за борта машин и носились за ними до полного изнеможения. Летом часто играли в лапту, в казаки-разбойники.

Но обычно я проводил летние каникулы где-нибудь у своих ближних и дальних родственников, проживающих далеко от Москвы. Так, в 1951 году я поехал на лето в Терновку к родителям моей приемной матери, чей отец был председателем местной потребкооперации, звали его Михаил Иванович Сизов. Своих детей дед и бабка держали в строгости. У них было две дочери, Марина и Лиза, и сын Сергей. Сергей Михайлович воевал, вернулся с фронта в звании капитана. Жил он, правда, в другом месте и только на лето приезжал погостить к родителям. Для меня это был истинный праздник сердца. Дядя Сережа надевал костюм, привезенный им из Германии, и, гремя всеми своими многочисленными орденами, отправлялся со мной на местный вокзал – людей посмотреть и себя показать. Он покупал мне сладости и развлекал меня по-всякому, не переставая красоваться и то и дело заводить знакомства с терновскими красотками. А что ему, фронтовику-холостяку?

Где-то году в 1951-м приезжал в Терновку и мой отец. Надо было видеть, как на него смотрели местные – майор, москвич, солидный человек! На заднем дворе дома накрыли большие столы, достали самогону и устроили гульбу, что называется, до упаду. Нам, пацанам, все это было до ужаса интересно – смотреть, как от души расслабляются взрослые.

Причем, надо сказать, я и сам в это время впервые попытался приблизиться к миру взрослых удовольствий, хотя еще только-только перешел во второй класс. А именно – деревенские мальчишки постарше как-то угостили меня самокруткой из крепчайшей махры. Я тут же задохнулся, глаза у меня полезли на лоб, но я мужественно довел дело до конца и таким образом приобщился к курению. У одного из этих ребят был велосипед, мы выезжали на нем в поля, где купались, резвились и, разумеется, курили всласть вне глаз родителей.

А на полях этих рос горох, который мы воровали почем зря. И вот однажды нас застукал сторож. Он погнался за нами с кнутом, мы все бросились врассыпную. Тогда сторож попытался догнать велосипедиста, но тоже безуспешно. Но в любом случае он нас так напугал, что мы, добежав до какой-то станции, попрятались там, как зайцы, в товарном вагоне, где и дрожали от страха до самого вечера, пока не стемнело. Времена-то ведь были нешуточные, послевоенные, когда, бывало, за подобранный с поля колосок колхозной пшеницы человека могли упечь лет на десять в сталинские лагеря…

Что же касается моих родных по отцовской линии, то все они постепенно, как это принято сегодня говорить, воссоединялись в единый общий клан. Так, скажем, моя тетя Мария Андреевна вместе с моим дедом Андреем Васильевичем и моей двоюродной сестрой в 1953 году перебрались к нам с Украины. Отец мой им неоднократно говорил: «Что вы там будете мучиться, голодать, приезжайте, вместе будет легче». Они приехали и поселились в Куркине, сняли половину дома.

А дальше было вот что. Мой дядя со стороны приемной матери, тот самый Сергей Михайлович, что выгуливал меня когда-то на вокзале в Терновке, был человек холостой. И тетя Мария была одинокая. Тогда-то моя приемная мать Марина Михайловна и выступила в роли свахи, наладила между ними переписку. В результате чего спустя какое-то время дядя Сережа приехал в Москву и женился на тете Марии. Детей у них, правда, не было, но жили они вместе довольно долго.

Что касается Куркина, то мы, приезжая туда на отдых, снимали квартиру то одну, то другую. Но в 1956 году дядя Сережа решил, что хватит мыкаться по чужим углам. Стараниями тетки, которая работала секретарем в какой-то школе, получили земельный участок и начали строиться. А чуть позже к ним присоединила свои усилия и моя тетка по материнской линии, Елизавета, заведовавшая аптекой в санатории «Захарьино». Таким вот образом Куркино и оказалось местом становления обширного клана Лещенко – Сизовых. Так у нас и появилась своя собственная «загородная резиденция».

К тому времени мы уже года три как жили у метро «Войковская», где отцу наконец-то дали жилье, более приличествующее его званию подполковника, чем наш ветхий домишко в Сокольниках. Но дело было, конечно, не только в самом местожительстве. Сокольники в то время представляли собой поистине какой-то уголовный район. Шпаны и прочей мелкой криминальной сошки тут было невпроворот. Сам себе порой удивляюсь, как мне, обычному дворовому пареньку десяти – одиннадцати лет, удалось тогда избежать пресловутого зловредного влияния улицы. Наверное, срабатывал какой-то инстинкт самозащиты, подкрепленный семейным воспитанием. Да и положение отца к чему-то обязывало, хотя мы знаем массу примеров того, как из самых что ни на есть благополучнейших семей выползают порой законченные подонки. А может быть, меня спасла так рано проявившаяся тяга к музыке, искусству, спорту.

Словом, во всем, что не касалось криминала, я был в Сокольниках таким же, как и все. Приходилось подчиняться местным правилам и установлениям. Одним из таких неукоснительных правил была система добычи денег в предпраздничные дни. Обычно в это время перед продуктовыми магазинами выстраивались длиннющие очереди за мукой. На каждого выдавали по три килограмма. Надо было занять место в нескольких очередях сразу, отстоять их и получить от каждой из благодарных тетушек и бабушек по рублику. А затем было особым шиком двинуть на Оленьи пруды, сколотить там плоты и устроить на них морские сражения. До прудов же следовало добираться на трамвае, но не как прочие добропорядочные граждане – внутри салона, а исключительно на буферах. После пиратских приключений, усталые и мокрые, мы высаживались на берег и, укрывшись в каком-либо из полуразрушенных бараков, накуривались до одури.