Текст книги "Петр Алексеев"

Автор книги: Леон Островер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)

– Надо нам к суду готовиться. Дадут нам последнее слово, а что мы в этом последнем слове скажем?

– Ты ведь не знаешь, что прокурор скажет, – сказал Семен Агапов.

– Разве важно, что прокурор скажет? – спокойно откликнулся Петр Алексеевич. – Мы знаем, чего он добиваться станет. Мы свое сказать должны. Каждый по-своему должен сказать суду, за что он свой живот кладет.

– Петр дело говорит, – заторопился Джабадари. – Устроим так, чтобы завтра сюда пустили Софью. Вместе с нею и составим план наших речей. Понятно? Только, товарищи, условимся: не признавать устава, который они нашли у Здановича. Никоим образом не признавать! Понятно? Это отнимет у суда самый сильный козырь к обвинению. Мы не организация! Мы революционеры, но не организация! Понятно?

– Хорошо, – согласился Алексеев и после паузы добавил: – Помните, товарищи, как в «Манифесте Коммунистической партии» сказано? «Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления…» Вот и изложим…

Вернувшись в камеру, Петр Алексеевич стал составлять свою будущую речь. Работа не клеилась. Мыслей было много, но они разбегались: отвлекал топот солдатских ног в коридоре, перестук арестантов, звяканье ключей и частые свистки часовых. Петр Алексеевич не мог найти первой фразы, первого образа, который, подобно поводырю, повел бы за собою остальные мысли.

Дня через два зашел в камеру цирюльник с воли. Мальчонка лет восьми-девяти нес за ним ящичек с инструментами.

Алексеев присмотрелся к мальчику: худенький, сероглазый. Вот таким заморышем пришел он сам в Москву…

И в мыслях Петра Алексеевича сложилась первая фраза: образ мальчика, которого родители спровадили в город на заработки.

Написав первую фразу, Алексеев отложил перо. Он вспомнил спор, завязавшийся между Бардиной и Джабадари. «Россия, – говорил Иван Джабадари, – страна мужицкая, и поэтому Алексееву, обездоленному мужику, надо на суде говорить о мужиках, об их тяжелой доле». Софья Бардина предлагала другое. «Алексеев, – сказала она, – рабочий, и говорить он должен о положении рабочих».

«Софья права! – воскликнул тогда Семен Агапов. – Мы пролетарские пропагандисты и в первую очередь боремся за рабочее, пролетарское дело. Какая цель наших выступлений на суде? Мы должны показать господам судьям, что «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».

Петр Алексеевич знал, что ни Софья Бардина, ни Джабадари не будут защищаться на суде: окруженные жандармами, они будут пропагандировать свои идеи. Но какие идеи? Бардина и Джабадари – оба они народники, но уже не единомышленники.

Когда Николай Васильев предложил поднять восстание и учинить в Кремле «суд всенародный», Джабадари проговорил возмущенно: «Ты с ума сошел!..» А Софья Бардина вся расцвела и каким-то радостным, мечтательным голосом сказала: «Но мы же к этому идем».

Двумя жирными линиями подчеркнул Алексеев выведенные им большими буквами слова: «Миллионы людей рабочего населения».

– Нас миллионы! – сказал он вслух. – Только слепые нас не видят.

Алексеев торопился, писал, переписывал. На прогулку он выходил не только для того, чтобы подышать морозным воздухом, но и для того, чтобы показать написанное товарищам.

Петра Алексеевича вызвали в контору. За столом сидел пожилой человек. Сухощавое лицо его было усталым, глаза смотрели озабоченно и приветливо.

– Давайте, Петр Алексеевич, знакомиться. Оль-хин моя фамилия. Александр Александрович Ольхин, Я ваш защитник.

– Стоит ли меня защищать? – чуть-чуть пренебрежительно откликнулся Алексеев.

И слова и тон обидели адвоката.

– Жизнь вам надоела? Или тюремная похлебка показалась сладкой? Вы понимаете, что говорите? Или хотите, чтобы вас загнали, куда Макар телят не гонял? Рабочий, не переодетый студент, а всамделишный рабочий – и против царя пошел! – Адвокат перелистал «дела», прочитал: – «Петр Алексеев, придя к нему с каким-то неизвестным ему человеком, вызвал его в трактир и передал «Сказку о четырех братьях», советуя ее прочесть. Затем по показанию рабочего Филиппа Иванова тот же Петр Алексеев передал ему, Иванову, «Хитрую механику» и «Емельяна Пугачева». – Адвокат отложил дело, посмотрел на Алексеева: – И все же, Петр Алексеевич, дела ваши не плохи. Да, вы передавали вредные, как выражается следователь, книжки. Но кому вы их передавали? Своим друзьям. Не «распространяли», а давали своим друзьям читать свои книжки. Понятно, Петр Алексеевич? Вам надо на процессе держаться в тени. Спросят – скажите: «Да, давал книжки, но что я, малограмотный рабочий, в этих книжках понимаю!» – Спросит судья: «Где вы брали эти книжки?» – «На фабрике, господин судья, они на окне валялись». Судьи заинтересованы в том, чтобы вас вытолкнуть из процесса. Они хотят убедить общество, что у нас рабочие не бунтуют. А нам с вами это на руку.

Алексеев подвинулся к столу и, глядя в глаза адвокату, тихо спросил:

И вы бы уважали человека, который бросает друзей, чтобы спасти свою шкуру?

– Кто вам предлагает бросать!

– А молчание разве не дезертирство? Мои друзья будут защищать не себя, а наше дело, а я вместо того, чтобы их поддержать, увильну?

Адвокат поднялся. Он подошел к окну, налил себе содовой воды из бутылки, стоявшей на подоконнике, выпил. Вернулся к столу, сказал устало:

– Вы, по всей вероятности, слышали, что Ольхин имеет кое-какое отношение к делу, за которое вы сидите в тюрьме. Так что толкать революционера на дезертирство я не стану. Но, Петр Алексеевич, сейчас идет спор о вашей голове. Тихо поведете себя на суде – отделаетесь легким наказанием. Поднимете голову – вас на каторге сгноят.

– А вы не знаете, кто из студентов будет выступать?

Алексеев задал этот вопрос с умыслом: он не только знал, кто будет выступать, но и участвовал в разработке плана всех речей; теперь же хотел проверить: верно ли все то хорошее, что говорят об Александре Александровиче Ольхине.

– Если вы забыли, – улыбнулся адвокат, – я вам напомню. Речь Бардиной вы читали, речь Здановича вы читали… – И не без ехидства добавил: – А вашу речь я тоже читал. Кстати, Петр Алексеевич, вы сами сочинили эту речь или студенты ее для вас написали?

Алексеев покраснел и, задыхаясь от волнения, еле выжал из себя:

– Нет! Этой чести я никому не уступлю!

Адвокату стало неловко. Он сказал сконфуженно:

– Простите, Петр Алексеевич. Но вы своей речью никому не поможете, а себя погубите.

Алексеев и сам знал, что ему, рабочему, не простят революционного выступления на суде; он знал еще и то, что человеку, сидящему сейчас против него, дороги люди, отдавшие свои силы революционному делу, поэтому решил Петр Алексеевич оправдать перед Ольхиным свое упорство. Он положил свою огромную ладонь на руку адвоката и, от волнения немного заикаясь, промолвил:

– Уважаемый господин Ольхин, какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что приговор суда составляется заранее? Царский суд – это комедия. Защищайся, не защищайся – все равно.

– Верно, Алексеев, – подхватил адвокат. – К нашему стыду, к нашему горю, это непреложная истина. Но ваши слова относятся к тем, которых суд считает главными преступниками. А вы среди них, к счастью для нас с вами, не числитесь.

На лице Алексеева появилась горькая улыбка.

– Я не числюсь среди главных? Нет, уважаемый господин Ольхин, именно я, рабочий, самый главный на этом процессе! И должен сказать все, что к рабочему сердцу приросло. Я, ткач, должен крикнуть на всю Россию: рабочий класс пробуждается!

Адвокат понял: ему не уговорить Алексеева.

Ему, Ольхину, было больно: чудесный человек погибнет, и в то же время сжималось сердце от радости: несдобровать царю, если среди рабочих уже появились такие, как Алексеев.

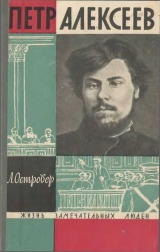

Петр Алексеев во время отбывания каторги.

Бюст Петра Алексеева.

25

Подсудимых было пятьдесят. Их выстроили по двое. Между каждой парой поставили жандарма с обнаженной шашкой и под командой офицера повели подземными ходами, соединявшими дом предварительного заключения с окружным судом.

Двухсветный зал. По-зимнему серо.

Подсудимые сидят на скамьях, расположенных уступами. В зал входят «почетные» гости – один другого дряхлее, все в золоте, с брильянтовыми звездами. Они садятся позади кресел для суда.

Джабадари многих знал по фотографиям в журналах.

– Смотри, Петр Алексеевич, кто к нам пожаловал. Крайний, толстенький – князь Горчаков, канцлер. Рядом с ним – министр юстиции граф Пален. Его отец принимал участие в убийстве царя Павла. Красноносого видишь? Это принц Ольденбургский…

На хорах затопали десятки ног: пустили публику.

Зажгли лампы.

– Встать! – раздалась громкая команда. – Суд идет!

Гуськом, соблюдая старшинство, потянулась к длинному столу судейская коллегия. У каждого своя особенность: один сутулится, другой на ногу припадает, третий семенит мелкими шажками; но когда судьи опустились в кресла и придвинулись к столу, все стали на одно лицо: тусклые и равнодушные. Высокое председательское кресло занял первоприсутствующий сенатор Петерс. Череп голый, лицо длинное, зубы большие, лошадиные, глаза колючие. Утром он сказал своему другу – сенатору:

– Вот еду судить этих мерзавцев, что с книжками попались.

– Нелегко вам будет.

– Отчего? У прокурора все уже по полочкам разложено: тому столько, этому столько.

– Мало что прокурор разложил: ведь они защищаться будут.

– А я им не дам рта раскрыть.

И судей министр юстиции Пален подобрал под стать председателю. Сенатор Тизенгаузен! В молодости он считался «красным», даже читал герценовский «Колокол», в год суда, в 1877 году, поэт Боровиковский сделал такую подпись под портретом «красного» Тизенгаузена:

Он был горячим либералом…

Когда б, назад пятнадцать лет,

Он чудом мог полюбоваться

На свой теперешний портрет?!

Он даже в спор с ним не вступил бы,

Сказал бы крепкое словцо,

И с величайшим бы презрением

Он плюнул сам себе в лицо.

Второй «беспристрастный» судья – сенатор Хвостов. Накануне процесса он встретил прокурора Анатолия Федоровича Кони.

– Как я рад, что вас вижу! Мне хочется спросить вашего совета: ведь дело-то очень плохо!

– Какое дело?

– Да процесс пятидесяти. Я назначен в состав присутствия и просто не знаю, что делать: ведь против многих нет никаких улик. Как тут быть, а? Что вы скажете?

– Коли нет улик, так оправдать – вот что я скажу.

– Нет, не шутите. Я вас серьезно спрашиваю: что нам делать?

– А я серьезно отвечаю: оправдать!

– Ах, боже мой, я у вас прошу совета, а вы мне твердите одно и то же: оправдать да оправдать. А коли оправдать-то неудобно?

– Вы – сенатор, судья, как можете вы спрашивать, что вам делать, если нет улик против обвиняемого, то есть если он не виновен? Разве вы не знаете, что единственный ответ на этот вопрос может состоять лишь в одном слове «оправдать»? И какое неудобство может это представлять для вас? Ведь вы не административный чиновник, вы – судья, вы – сенатор.

– Да, хорошо вам так вчуже-то говорить, а что скажет граф Пален!

Министр юстиции граф Пален подобрал и соответствующего прокурора – Жукова: пьяницу, кутилу, человека без чести и без совести. Любопытно, что в одном и том же номере «Правительственного вестника» были напечатаны о Жукове два «высочайших указа». Один – над Жуковым учреждается опека ввиду того, что ему нельзя доверить управление своим имуществом; другой – Жуков назначается прокурором в «процессе 50-ти». Человек столь распутный, что пришлось его лишить права распоряжаться своим имуществом, оказался, по убеждению графа Палена, вполне подходящим, чтобы вручить ему судьбу стольких людей.

По правую руку председателя разместились Похвистнев – он все время двигал челюстями, точно жевал, Ренненкампф – с квадратным лицом откормленного бульдога и Неелов – с умильной улыбкой на губах. По левую руку – Тизенгаузен и Хвостов, оба с бакенбардами под царя: у Тизенгаузена – жидкие и ярко-рыжие, у Хвостова – пушистые, сизые.

Позади сенаторов расположились сословные представители: предводители дворянства Неплюев и Сназин-Тормасов, псковский городской голова Судгоф и стародеревенский волостной старшина Лукьянов – старик с белой окладистой бородой. За их спинами – огромный, во весь рост портрет царя.

Вплотную к скамьям подсудимых примыкали места защиты.

Рассаживались не спеша. Обвинительный акт читали долго и монотонно. Князья и графы с презрением рассматривали лица подсудимых. Много девушек! Студентки!..

«Фричи» сидели все вместе, прижавшись друг к дружке, как сидели в Швейцарии.

Алексеев думал о своем. Народ собрался разный. Внизу – сенаторы и министры, наверху – мужчины в потертых пиджаках, женщины в простеньких платочках и стареньких шляпках. Сенаторы и министры смотрят нагло, а если заглянуть в их сердца – кошки скребут! Неспокойно на душе у всех этих титулованных и сановных холопов… Неспокойно в России: участились стачки на заводах, крестьяне все настойчивее требуют нового передела земли… Об этом часто говорили в тюрьме. А там, на хорах? Многие слушают с волнением в сердце. Там – друзья. Сочувственно смотрят они на скамьи обвиняемых, где томятся их родичи, знакомые, близкие им люди.

Петр Алексеевич вдруг потянул за рукав сидящего рядом Агапова:

– Посмотри, и рабочие пришли.

Агапов украдкой глянул наверх: в первом ряду рядышком сидели знакомый краснодеревец Степан Халтурин и студент Александр Михайлов, – они прошли по пропускам, напечатанным Осинским. Глаза Халтурина лихорадочно поблескивали.

Говорит прокурор Жуков. Волос к волосу приглажен, воротничок блестит, как снег на солнце. На животе тонко звенят золотые брелоки.

– Несмотря на значительное количество фабрик, на которых распространялись книги преступного содержания, в числе подсудимых находится вообще весьма мало крестьян.

Джабадари, зная, что прокурор под «крестьянами» подразумевает рабочих, склонился к Петру Алексеевичу:

– Подумай, Петр: может, не стоит тебе выступать? Прокурор тебя выгораживает.

– Подумаю, Иван, – глухо ответил Алексеев, бросив быстрый взгляд в сторону хоров.

И Петру Алексеевичу показалось, что Халтурин дружески кивнул ему головой.

Девятое марта 1877 года – семнадцатый день суда, а конца еще не видно: обвиняемых пятьдесят, адвокатов пятнадцать, семьдесят три свидетеля да прокурор, и все говорят пространно, обстоятельно. На хорах тесно; князей и генералов. тоже стало больше. Петерс все чаще оглядывает ряды подсудимых. Во всем чувствуется напряженность: даже невозмутимый кутила прокурор стал нервничать, бросать очки на стол; министр Пален дважды и достаточно громко сказал «медведь», и первоприсутствующий сенатор Петерс знает, что это обидное слово было произнесено по его адресу; князь Мингрельский сегодня утром не без ехидства спросил: «До пасхи закончите, ваше высокопревосходительство?»

«Какой необычный народ на скамьях подсудимых! – думает Петерс. – Девушки – миловидные, красивые – слушают внимательно и вдумчиво, словно слушают лекцию в университете. Какое одухотворенное лицо у Лидии Фигнер… Какая красивая головка у Медведевой… Какие очаровательные все три сестры Субботины… Только вот эта, Любатович Ольга, смотрит вызывающе из-под синих очков. У Каминской крупный рот, глаза умные… А Бардина – прелесть: оригинальное личико и уютная, материнская улыбка… Что общего у этих воспитанных, образованных девушек с таким мужиком, как Алексеев? Он сидит сыч сычом, дергает себя за бороду. Или вот этот мужичок – Иван Баринов: глазки маленькие, волосы взъерошены, и усы свисают, как крысиные хвосты. Чем-то он похож на Джабадари… только нос вот картошкой.

Петерс посмотрел в зал: почему вдруг так тихо стало? Прокурор, оказывается, закончил свою речь и протирает платком стекла очков.

– Подсудимый… Подсудимый… – растерянно начал Петерс.

На листке, лежавшем перед ним, значился на первом месте Петр Алексеев.

Петерс – опытный судья; в первый же день он понял, что именно Алексеев доставит суду большие неприятности. Он готовит что-то, что-то дерзкое.

Да, Петерс не ошибался: Петр Алексеев готовился к бою. Он решил вести упорную, последовательную борьбу.

Осведомитель Третьего отделения в отчете царю о первом дне процесса с тревогой писал: «Подсудимый крестьянин Алексеев… встал и объявил, что он отказывается как от защиты, так и от дачи каких бы то ни было показаний настоящему суду, который заранее составляет свой приговор».

Алексеев отказался от защиты потому, что хотел использовать свое последнее слово для изложения своей идейной программы, а своим нежеланием давать показания он хотел дискредитировать суд, показать, что он ему не верит, не считает его правомочным. На обычный вопрос председательствующего Петерса, признает ли он себя виновным в приписываемых ему преступлениях, Алексеев ответил:

– На предположения составителя обвинительного акта и на ваши я не желаю давать никаких ответов.

Многоопытный Петерс понял, какой бунтарский смысл кроется в этой хорошо организованной фразе, и поэтому тут же поспешил сгладить ее впечатление:

– Вы могли сказать просто, что не признаете себя виновным.

Алексеев насмешливо улыбнулся, и Петерс понял, что перед ним смелый убежденный враг.

– Подсудимая Бардина, – сказал Петерс раздраженно.

Софья Бардина вышла не спеша. Движения плавные, спокойные.

– Не отрицая факта пропаганды на фабрике Лазарева, я никак не могу согласиться с обвинением… – Бардина говорила высоким и певучим голосом. – Если бы тот идеальный общественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осуществлен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы все были бы рады этому от души…

Она говорила непринужденно, как говорят о самых невинных вещах, как беседуют с близкими. Просто, скромно отводила она обвинения прокурора, и ее скромность обезоруживала сенатора Петерса, не давала ему повода прикрикнуть, оборвать ее речь.

– Но эти рассуждения не идут к делу, – наклонив голову, проговорил Петерс.

Что-то похожее на улыбку появилось на лице Бардиной и тут же исчезло.

– Я ли подрываю основы собственности или фабрикант, который, платя рабочему за одну треть его рабочего дня, две трети берет даром? Или спекулятор, который, играя на бирже, разоряет тысячи семейств, обогащаясь за их счет и сам не производя ничего? – по-прежнему певуче откликнулась она. – Меня обвиняют в возбуждении к бунту, но я полагаю, что революция может быть только результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательством отдельных личностей…

Она говорила сдержанно, без пафоса, без жестов, но говорила тепло, убежденно, словно у себя дома со своими подругами, объясняя им трудное место из книги.

– Если государства разрушаются, то это обыкновенно происходит оттого, что они сами в себе носят зародыши разрушения…

Слова Бардиной звучали с необычной ясностью. Сенаторы и министры шипели.

– Я убеждена, – продолжала Бардина, чуть повысив голос, – еще в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами…

На хорах кто-то всплакнул. Петерс схватился за колокольчик. Один из защитников выронил из рук книгу; она упала, гулко прогремев в притихшем зале, словно выстрел.

– За нами сила нравственная, – опять послышался певучий голос Софьи Бардиной, – сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, – добавила она, склонившись в сторону Петерса, – увы, на штыки не улавливаются…

Бардина уже закончила свою речь, но ее чистый голос еще звучал в зале. Сенаторы вросли в спинки своих кресел. Лошадиное лицо Петерса побагровело, на лысине выступила испарина.

– Агапов! Подсудимый Агапов! – выкрикнул он, задыхаясь.

Поднялся Семен Иванович. В его ушах еще звучала речь Бардиной. Может ли он что-нибудь добавить к этой речи? Да, он обязан! Во всей ее речи слышалось предупреждение: трепещите, царские слуги, на вас надвигается призрак коммунизма! Но о рабочих Бардина ничего не сказала.

– Господа судьи, я рабочий! Я с малолетства жил на фабриках и на заводах. Я много думал о средствах улучшить быт рабочих и, наконец, сделался пропагандистом… Я исполнил свой долг – долг честного рабочего, искренне, всей душой преданного интересам своих бедных, замученных собратьев…

Рука Петерса сорвалась со стола. Его губы искривились в усмешке. Глядя мимо Агапова, он проворчал:

– Зданович! – Но так же, не дав и Здановичу закончить речь, крикливо бросил:

– Садитесь! Алексеев!

Тяжело ступая, поднялся Петр Алексеевич к месту, отведенному для подсудимых. Мощная фигура в белой рубахе навыпуск, голова с шапкой черных волос, смуглое лицо, курчавая борода. Он повернулся лицом к судьям и начал ровным, спокойным голосом:

– Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ й времени, от непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Десяти лет – мальчишками – нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба; поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем; задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим где попало – на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов… Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти?

Алексеев посылал свои слова то вверх, на хоры, то бросал их судьям. Он торопился, точно не верил, что ему дадут закончить речь.

На хорах сидели в неловкой позе, свесившись за перила. Члены суда скучающе смотрели в потолок; один только Ренненкампф злобно уставился на Алексеева.

Петерс, держа в руке колокольчик, с нетерпением следил за Алексеевым, готовый, как пожарный, забить тревогу при вспышке первой искры.

Алексеев все это видел. Он говорил не особенно громко, но с возмущением человека, вынужденного рассказать о подлых деяниях подленьких людишек.

– Взрослому работнику заработную плату довели до минимума. Из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом. Рабочий отдается капиталисту на задельную работу, беспрекословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им па праву или не по праву пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, которой достается им семнадцатичасовым дневным трудом…

Петерс отнял пальцы от колокольчика и облегченно вздохнул: «Чем пугал меня прокурор? Мужичок свои обиды вспоминает. Пусть вспоминает».

Вздох Петерса долетел до Алексеева. Он склонился над столиком и спокойно продолжал:

– Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабакина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других…

Петерс оживился:

– Это все равно, вы можете этого не говорить.

Алексеев провел рукой по столику, выдвинулся немного вперед и после паузы сказал с горечью:

– Да, действительно все равно – везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. Семнадцатичасовой дневной труд – и едва можно заработать сорок копеек. Это ужасно! – выкрикнул он, но тут же, точно вспомнив что-то, опять успокоился. – При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей. Нет! – стукнул Алексеев по столику, и горящие глаза его преследовали Петерса. – При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворить самые необходимейшие потребности человека…

Петр Алексеев круто повернулся к скамьям знати и, подняв свой большой кулак, угрожающе произнес:

– Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы скрепя сердце будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку и свободно можем тогда протянуть ее для помощи другим!

Он вернулся к столику, задумался и тихо, словно отвечая на какие-то свои мысли, продолжал:

– Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал семнадцатичасовым трудом кусок черного хлеба.

Задумчивость сразу спала; он повернул голову к сенаторам и с новой силой сказал:

– Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А взгляните на русскую народную литературу. Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как «Бова-королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька-Каин», «Жених в чернилах и невеста во щах». Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно – забавное, а другое – божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг, а в особенности если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении, – тогда уж держись! Ему прямо говорят: «Ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги!» И страннее всего то, что и иронии незаметно в этих словах, что в России походить на рабочего – то же, что походить на животное.

Горькая улыбка, как тень, набежала на лицо Алексеева:

– Господа, неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж, как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство?..

Алексеев повернулся к хорам, встретился с пристальным взором Халтурина, с заплаканными глазами какой-то пожилой женщины в платочке.

– Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да наизнанку…

Петр Алексеевич на мгновение запнулся. Пауза показалась Агапову вечностью – он приподнялся. Алексеев это заметил, улыбнулся и, тряхнув головой, продолжал:

– Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутину и обеспечит материально крестьянина, выведет его из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. – Алексеев умолк, повернулся к хорам. – Но – увы! – если оглянемся назад, то получаем полное разочарование… Девятнадцатое февраля… И что же? И это для нас было одной мечтой и сном!.. Эта крестьянская реформа девятнадцатого февраля шестьдесят первого года – реформа «дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самых необходимых потребностей крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту… – Голос Петра Алексеевича приобрел металлическую звонкость. – Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи…

Петерс положил руки на стол, крикнул:

– Молчите! Замолчите!

Алексеев тряхнул правым плечом, как бы сбрасывая с него чужую руку.

– Она одна братски протянула нам руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи…

Петерс, растерянно оглядывая зал, выкрикивал:

– Замолчите! Я прикажу вас вывести!

Алексеев не обратил внимания на крик сенатора:

– Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока… – Алексеев закинул голову, вытянул вперед руку и, отчеканивая каждое слово, закончил: – Пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда…

Петерс вскочил; красный, потный, он заорал:

– Выведите его!

Но истошный возглас Петерса не смутил Петра Алексеевича, наоборот, он сжал свой кулак и угрожающе протянул его к царскому портрету:

– …и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!

После минутного затишья загрохотало в зале, как в горах во время обвала. Неистово аплодировали на скамьях подсудимых. Защитники, вскочив с мест, разразились оглушительным «браво». На хорах топали ногами, кричали «ура».

Сенаторы и министры, прикрыв ладонями головы, точно внезапно закапало с потолка, бросились гурьбой к выходу. Вслед за ними, подталкивая друг друга, последовали и судьи. Князь Мингрельский, столкнувшись в дверях с Петерсом, любезно уступил ему дорогу и сокрушенно промолвил:

– Ваше высокопревосходительство забыли объявить заседание закрытым…

Петр Алексеевич все еще стоял с поднятой рукой.

К нему ринулись товарищи, поздравляли его, обнимали.

Алексеев не разглядел отдельных лиц – все слилось в его глазах. Только один раз ясно проступило тонкое лицо Бардиной: она плакала. От усталости или от не изжитого еще волнения голос Петра Алексеева неестественно дрогнул, когда он, положив свою огромную руку на руку Бардиной, сказал:

– Успокойтесь, голубушка.

Рачьи глаза Александра II оторопело смотрели с портрета.

Сенаторы и министры быстро справились со своим страхом. Они прогнали народ с хоров, усилили караулы, теснее сомкнули кольцо жандармов вокруг обвиняемых, и Петерс опять уселся в председательское кресло.

Суд продолжался.

Четырнадцатого марта вынесли приговор.

Цицианов, стрелявший во время ареста в офицера, был присужден к 10-летней каторге, остальные приговорены к каторжным работам на сроки не выше шести лет. Алексеев же был приговорен к высшему сроку, к такому же, как и Цицианов.

Десять лет каторжных работ человеку, против которого почти не было улик! Жестоко и беззаконно даже для того времени! Десять лет каторги за речь, произнесенную на суде!