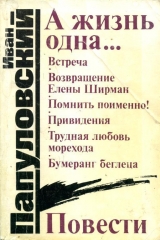

Текст книги "А жизнь одна..."

Автор книги: Иван Папуловский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)

5.

– Есть предложение посидеть! – тоном, не допускающим возражений, гудел Сулев, собственноручно расставляя на столе рюмки и ловко откупоривая многочисленные бутылки с вином, коньяком и прохладительными напитками. – И брось, Эрвин, печалиться, трубку мы в понедельник заменим, а сейчас нас ждет один сюрприз…

«Сюрприз», собственно говоря, уже стоял на пороге, а перед ним, радостно повизгивая, как на пружинах, на одном месте прыгала малышка Сирье. Эрвин ревниво отметил, как обрадовались приходу Виктора и Фанни, и мать Сулева – они буквально не знали, как ему услужить, куда лучше повесить пальто, шляпу, дорожную сумку. А он, счастливо улыбаясь, выволакивал из многочисленных карманов подарки – от себя, от жены, от сына-школьника. Приятная для всех суматоха в коридоре продолжалась минут десять.

Какое-то смешанное чувство, не поддающееся анализу, захватило Эрвина. Ему хотелось поскорее поздороваться с Виктором, он искренне радовался встрече. Но неподдельное сердечное радушие всей семьи Сулева к Виктору неприятно поразило его: он вспомнил, что так радостно здесь еще ни разу не встречали его самого. Комок обиды подступил к горлу, он с трудом сдержал себя.

Но Виктор уже стоял перед ним, и его моложавое, слегка лоснящееся лицо сияло неудержимой солнечной улыбкой. Он был меньше своих друзей ростом, но стройный и необычайно подвижный – рядом с ним никто не мог остаться без движения, усидеть на месте.

– Здравствуй, Мореход! – звонко сказал Виктор, и этот звон, кажется, повторила висевшая над столом люстра.

– Мореход… – горько скривил губы Эрвин. – Налетевший на скалу…

– Но-но! – энергично перебил друг и поддал ему в бока маленькими кулаками. – Безответственное заявление, совершенно безответственное!

– Хандрит, итоги подводит, – шутливо бросил Сулев, подходя к ним и обхватывая обоих своими могучими, длинными руками.

И трое на миг застыли в едином, взволнованном объятии. Вот такой же была их первая встреча в конце войны…

Хотя – нет, не такой.

Эрвин и Сулев прошли войну бок о бок – сначала дрались в истребительном батальоне, потом служили в гвардейском национальном корпусе.

Не могли разлучить их и ранения: они неизменно оказывались рядом – однажды даже в медсанбате. У обоих поровну оказалось и боевых наград. А Виктор пропал после ожесточенного боя на подступах к Таллину, и до января 1945 года друзья не знали о нем ничего. Не хотели верить, что уже тогда, в первых схватках с наступающим врагом, погиб их веселый и неутомимый Тенор, как прозвали его еще в школе за мелодичный и чистый голос, но ведь шла война – и еще какая!.. И вдруг встретились в штабе корпуса, на площадке лестницы, которая вела на второй этаж здания. В первую минуту все трое так растерялись, что остановились, как будто пристынув к плиткам паркета, не в силах оторвать от них подошвы сапог. Потом двинулся вперед Виктор, и три солдата без слов, обнявшись, загородили лестницу. А вечером они сидели недалеко от штаба, где нашла временное пристанище мать Сулева, и не могли наговориться, насмотреться друг на друга.

– Ох, ребята, и не верю, что это вы, – сказала тогда, вытирая заплаканные глаза, мать Сулева. – В таком огне уцелели…

Блестя зелеными глазами, Виктор за всех звонко ответил:

– А мы еще не все сказали, мать, на этом свете. Нам вот Гитлера-собаку закопать надо, разрушенное восстановить, новую жизнь построить. Одним словом, дел много! – И, помолчав, сурово добавил: – Да еще предателей, которые по лесам помогали ловить нас, надо к стенке поставить.

Как оказалось, последнее у Тенора было кровавой кипенью в сердце. За годы партизанской жизни в вируских и тартуских лесах его трижды схватывали молодчики из «омакайтсе», и только чудо спасло от смерти.

А они, эти бывшие омакайтсчики, не дремлют и по сей день. Это один из них, укрывшийся в «нейтральной» стране, стал причиной свалившихся на Морехода неожиданных испытаний.

Сейчас, много лет спустя после той памятной январской встречи, каждый из троих друзей мысленно перебирал пережитое, и даже в ожесточившееся сердце Эрвина проникло тепло от братского объятия. А маленькая Сирье уже с громким криком бежала на кухню.

– Мама, мама… сматли – абнимаются!..

И друзья, любовно посматривая один на другого, расцепили руки, засмеялись, прошли в большую комнату.

– За стол, мушкетеры, за стол! – нетерпеливо подгонял Сулев, разливая коньяк.

Фанни торжественно водрузила в центре стола фарфоровую посудину с еще дымящимся огромным гусем, комната наполнилась вкусным запахом.

6.

Эрвин долго ворочался на своем диване, курил и никак не мог заснуть. События минувшего дня одно за другим вновь и вновь всплывали перед глазами, будоражили мозг, вызывали на размышления. Интересно, спит ли Виктор? Как он вдохновенно, радостно пел весь вечер!..

Странно и порой забавно в жизни складывается. Жили-были в городе трое мальчишек, трое одноклассников. Вместе бегали на Штромку – ближайший пляж и лесопарк на берегу залива, через забор нередко проникали на ипподром – убедиться, что любимые рысаки все еще берут призовые места, ездили в Пирита – покупаться, поозорничать, поглазеть на развлекающихся иностранных и местных «джентльменов» и их томных спутниц, гуляли по аллеям и полянам старинного Кадриорга, отдыхали под вековыми кленами и дубами, посаженными при Петре Великом, и нельзя было сказать, кто из троих верховодит – были все равны, ребячья демократия стояла на самом высоком уровне. Только, пожалуй, Сулева признавали негласным центром троицы, и не потому, что он был крупнее и сильнее, а просто так уж сложилось… А потом мальчишки закончили школу и на правах взрослых пошли искать работу – детство кончилось. Потом – июнь-июль сорокового, революция, советская власть, и не успели улечься страсти, как нагрянула черная буря, подхватила и понесла…

Не попал Тенор в консерваторию, не встал за штурвал корабля Эрвин, не изобрел ничего мечтавший выучиться на инженера Сулев. В истребительный батальон все трое вступили одновременно, без колебаний. Грозное было время!

Кто бы мог сказать, что маленький соловушка Виктор станет бесстрашным бойцом-партизаном, что за его голову немцы, их «служба безопасности» будут обещать большую награду! И опять этот Виктор, друг, которого знал, как самого себя, не похож на человека со столь героической биографией, стал новым, непостижимым – респектабельный интеллигент, правда, по-прежнему быстрый и неугомонный. Вместе с Сулевом заочно окончил политехнический, руководит в Пярну крупным цехом.

А Сулев? «Товарищ директор у себя? Один?» – почтительно осведомлялись о нем рабочие и служащие, когда Эрвин как-то присел напротив секретарши, ожидая друга. Их Сулев – директор! А в войну часто из одного котелка щи хлебали. Возвращаясь из разведки под Нарвой, от одного снаряда были ранены – Сулев тяжело, в спину, а Эрвин в плечо. Пять часов под вражеским огнем, по болотным кочкам выволакивал на себе обессилевшего товарища и только вот сейчас, вспомнив это, подумал, что маленького Виктора вынести к своим было бы куда проще!..

«И все-таки были мы молодцы», – растроганно прошептал Эрвин. Повернувшись на левый бок, услышал гулкие и частые удары сердца – на них тонко отзывались пружины дивана. Лег на спину – сердце стучало так же громко, так же тревожа слух. Не сразу понял, что он плачет, – ведь и веки стали мокрыми. Плачет… Отчего?

И вдруг понял: от зависти, от глубокой, раздирающей сердце обиды! Было их три друга, и вот двое отлично устроены в этой жизни, а третий – измученный и оскорбленный – бездомной собакой скитается по белу свету, без гроша в кармане, без надежды на завтра. О, они, те двое, могли бы не допустить той дикой несправедливости, которая выбила его из штурманской рубки, – и этим бы доказали настоящую дружбу!

Но тогда пришлось бы им поссориться с Яном Раммо, а Ян – солидная фигура. Впрочем, какое это имеет значение? Вчера избрали, а сегодня могут прокатить!

Эрвину жгуче хотелось сейчас увидеть Яна Раммо, бывшего обыкновенного сержанта в полку, низвергнутым с его нынешнего высокого пьедестала. Сытое, выхоленное лицо, цепкие, сурово прищуренные глаза, внушительные золотые шевроны на рукавах. Одну руку всегда держит на столе, а то и обе сразу, чтобы люди не забывали про эти шевроны, благоговели перед ними… Таким запомнился бывший однополчанин Ян Раммо на том заседании парткома, где самым неожиданным образом была решена судьба Эрвина.

– Есть предложение послушать, как это опытный моряк, старый гвардеец, коммунист позволил себе клюнуть на провокацию врага, опозорить за рубежами нашей Родины советский морской флаг.

Именно таким, слово в слово, было вступление секретаря парткома, открывшего обсуждение персонального дела незадачливого штурмана. А в голосе – металл, в глазах сверкнули молнии. Это сразу определенным образом настроило всех членов бюро.

Но Эрвин не считал, что он опозорил советский морской флаг. Его трясло при одном напоминании о случившемся, и он искренне думал, что дал достойный отпор провокатору.

А случилось так. Их судно разгружалось в западноевропейском порту. Эрвин с одним из матросов поздно вечером зашел в небольшую закусочную. На них обратили внимание рабочие парни, сидевшие за соседним столом.

– Советиш?

– Я-а, советиш.

С большим трудом объяснились по-английски. Парни во что бы то ни стало пожелали угостить «русиш товарищ» свежим пивом – и настолько сердечно, что отказываться было невозможно. Однако советские моряки сумели быстро и «без потерь» уйти из закусочной. Народу на улицах уже было мало, но вскоре Эрвин заметил, что какой-то тип неотступно следует за ними. Свернули вправо, потом влево, еще раз вправо – не отстает. Но куда идти дальше? Порт где-то был поблизости, но где?

Эрвин остановился и вместе со своим матросом подождал преследователя. Это был высокий светловолосый человек лет сорока. «Эге, кажется, земляк!..» – подумал штурман и произнес эту фразу вслух по-эстонски. Незнакомец остановился, что-то сказал на незнакомом языке. Эрвин спросил по-английски, как пройти в порт. Потом повторил этот вопрос по-шведски, по-немецки, по-испански, по-русски, по-эстонски, по-французски (каждый моряк должен уметь задать его на многих языках). Человек стоял перед ним с нагловатой ухмылкой, отрицательно мотал головой и бросал короткие фразы на своем непонятном, отрывистом языке.

– «Порт» почти на всех языках звучит одинаково, – удивился матрос, – а этот не понимает.

И вдруг незнакомец сорвался с места, с криком побежал от советских моряков в сторону полицейского, показавшегося на ближайшем перекрестке.

– Бешеный, что ли? – сказал матрос.

– Непонятный тип, – мрачно отозвался Эрвин, наблюдая, как странный незнакомец что-то говорил полицейскому, размахивая руками.

Полицейский вместе с ним направился к советским морякам.

– Этот человек говорит, что вы отняли у него кошелек с деньгами, – заявил служитель порядка изумленному Эрвину. – Я обязан задержать вас и препроводить в участок.

– Вот это фокус! – растерянно пробормотал штурман, и по-английски объяснил полицейскому, что они – советские моряки и в крайнем случае готовы пойти в советское посольство.

– В посольство мы сообщим о вашем задержании, – учтиво сказал полицейский. – Советую не терять времени, может быть, в участке мы быстро разберемся, произведя обыск. Прошу идти вперед и не пытаться что-либо выбросить.

Обыск, конечно, ничего не дал, зато выяснилась личность незнакомца: Арвед Лелле, эстонский эмигрант. Кстати, говорит и по-русски, и по-эстонски, и по-английски. По меньшей мере, мог бы объясниться с Эрвином на трех этих языках.

– Вы сейчас опозорены для вашей советской власти на всю свою жизнь, – заявил этот негодяй морякам-эстонцам на их родном языке – чтоб не поняли работники полиции. – Лучше будет остаться здесь.

И он начал наученно и красочно описывать прелести той жизни, которая ждет Эрвина и его матроса под крылышком эстонских эмигрантских организаций в Швеции, Англии, Канаде – где только захотят они сами.

– Вы героями вернетесь в нашу Эстонию, когда оттуда вышвырнут всех коммунистов!

– А мы сами – коммунисты, понял? – рявкнул Эрвин.

– Предатели! – взвизгнул провокатор. – Вы не эстонцы, вы – паршивые… паршивые клопы!..

Он замахал своими длинными руками перед лицом Эрвина, наступая на советского моряка, чуть ли не хватая его за шиворот. У Эрвина от гнева, от возмущения нахальством провокатора перед глазами поплыли стены, лица, предметы; ярость захлестнула его сознание, и он с силой толкнул Арведа Лелле в грудь. Да не рассчитал: тот, полетев к дверям, до крови разбил о косяк свою голову.

Эрвин тут же понял, что совершил глупость. Дело сразу приняло новый оборот, в него должны были вмешаться судебные власти.

Сутки потребовались нашему посольству, чтобы добиться освобождения моряков. Были уплачены соответствующие штрафы, принесены извинения. Арвед Лелле мог торжествовать.

– Не велика заслуга двинуть провокатору в морду, на это много ума не требуется, – сурово говорил Ян Раммо провинившемуся и членам бюро, которые пытались заступиться за Эрвина. – Не можем мы отпускать за рубеж людей с такими слабыми нервами. Предлагаю объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку и уволить из системы пароходства.

После этого рокового заседания бюро парткома его секретарь пригласил Эрвина для личного, товарищеского разговора. Похлопал отечески по плечу, чуть ли слезу не пустил:

– Ты думаешь, мне тебя не жалко? Да я, может быть, больше тебя переживаю, но не могу же я пойти против своей совести, если ты заслужил такое наказание. В партии мы тебя оставили – это главное, но оставить в пароходстве… Какой мы пример другим подадим? Ведь я отвечаю за воспитание каждого моряка – от матроса до капитана, – а что я им скажу, если поглажу тебя по головке?

– Не надо меня гладить по головке! – резко сказал Эрвин. – Я – коммунист, моряк…

– …Фронтовик, – добавил Ян.

– Да, фронтовик! – почти крикнул штурман. – И в сиропе не нуждаюсь.

В общем, разговора не получилось. Эрвин нагрубил секретарю парткома и ушел, громко хлопнув дверью. Он считал, что Ян Раммо – перестраховщик, карьерист и дуб и что своим сегодняшним поведением на бюро он отомстил Эрвину за незначительную критику, с которой тот прошелся по парткому на последней конференции. Ничем другим такую суровость Яна к себе объяснить он не мог.

Еще более необъяснимым показалось ему отношение к его делу Сулева и Виктора. Он ждал, что они возмутятся решением парткома пароходства, немедленно нажмут на «все рычаги» и докажут, что не заслужил Эрвин столь сурового наказания. Верно, и Сулев, и Виктор были потрясены всем происшедшим, они действительно что-то предпринимали для восстановления справедливости, но, видимо недостаточно энергично – ничего ведь в общем-то не добились…

В первые дни после увольнения из пароходства Эрвин надеялся, что кто-то умный, действительно принципиальный заметит всю нелепость положения, в которое попал честный, но излишне горячий человек, коммунист, и скажет тому же Раммо:

– Постойте! Что вы делаете? Вчера считали лучшим работником, а сегодня топите в детском тазике?

Даже не от Сулева и Виктора ждал он этих слов, верил, что они будут сказаны. Но поскольку не заметили это другие, возможно, и не знавшие хорошо деловых и прочих важных качеств Эрвина, то почему об этом молчали его друзья?

И если честно говорить, то и по сей день в самых глубоких тайниках души избитый, полуопустившийся моряк вынашивал надежду на это особое внимание, чуткость, справедливость. Ждал, верил, совершал новые ошибки, усугублявшие дело, и сердился на всех, кто оказывался рядом. Даже на случайного знакомого – Магнуса, «Носорога»…

Да, Фанни вчера рассказала что-то о Магнусе. Эрвин не знал, что жена Сулева работает на том же заводе. Что это было? Он долго рылся в памяти, но почему-то вместо Магнуса и его не очень обычной истории вспоминалась и заслоняла собою все молодая жена «Носорога», так похожая на Айме. Она возникла из темноты кабинета как живая. В самое сердце проникал немного грустный и удивленный взгляд ее больших черносмородиновых глаз. Потом она отдалилась, и вот уже издалека, из окна третьего этажа приветливо машет тонкой оголенной рукой, и ветер ласково треплет короткий рукавчик ее легкого платья – такого же, какие любит носить Айме…

Долго ворочался Эрвин с боку на бок, прикуривая одну сигарету за другой. Кучка пепла возле дивана уже была видна: начинало светать.

7.

Проснулся Эрвин с тяжелой головной болью, поздно: и на сей раз его никто не разбудил. В квартире была полная тишина, и это его встревожило. На столе нашел записку:

«Проснешься, Мореход, без нас – займись утренним туалетом. Идем сдавать бутылки, скоро вернемся. Виктор, Сулев».

Писал записку Виктор – его красивый, четкий каллиграфический почерк с легким наклоном вправо ни с чьим другим не перепутаешь!

У Эрвина тоскливо защемило сердце. Тоже мне, друзья называются – не могли разбудить. Пошли бы в магазин втроем. Или им стыдно идти в компании с ним? Ну, конечно, в этом все дело! Они теперь часто встречаются без него, они с полуслова понимают друг друга, им вдвоем хорошо, а третий, Эрвин, лишний!..

Внезапно пришедшая в голову догадка взвинтила его до предела. Он нервно прошелся по всей квартире, с ненавистью оглядывая ее уютное убранство, и еле сдерживался от желания все крушить и рубить. Ушли! Бросили одного в квартире! Стыдятся, как же с выгнанным отовсюду человеком показаться людям! Когда из-под огня, по болоту вытаскивал на себе – все считалось правильным, а теперь…

Спеша, едва брызнув на лицо водой, он судорожно закручивал кран в ванной, но струя из крана не уменьшалась, а наоборот – шла сильнее. Все попытки остановить воду ни к чему не привели. «А, черт… сорвал резьбу!..» – пробормотал он и почему-то вспомнил сломанную телефонную трубку, которую в понедельник должны заменить. Значит, опять набедокурил! Ничего себе – пустил Сулев постояльца!..

Теперь мысли Эрвина заработали в обратном направлении. Это был приступ убийственного самоанализа, когда все свои отрицательные стороны вдруг видишь крупным планом и даже положительное кажется достойным осуждения.

Действительно, жизнь, как видно, не удалась. Не на прочной основе строилась, если один нелепый случай потянул вереницу других, выбил из колеи. И кто в этом виноват? Только ли Ян Раммо? А если представить иначе все происшествие там, за рубежом? Например, так: в ответ на кощунственные слова Арведа Лелле хладнокровно заявить, что они, советские моряки, не желают выслушивать бредни предателя своей Родины и требуют немедленно прекратить эту комедию. А самое главное – не распускать руки…

Допустим, что это оказалось выше сил. Партком не понял состояния человека, спровоцированного врагом. Тебя лишили любимой работы. Но ты остался человеком, коммунистом. Нашлось дело и на берегу, знай трудись и восстанавливай прежнее уважение к своему честному имени. Да ведь как же, зря обидели! Не поняли! Не оценили! Зато «поняли» и «оценили» сомнительные дружки, которые в таких случаях появляются с непостижимой быстротой, один другого лучше.

А Сулев и Виктор отошли на второй план. Так что же теперь обижаться на них? Ах, видите ли, зависть разбирает – у них решительно все лучше, чем у тебя!.. А ты им помог в этом? Сами, до всего дошли сами и, может быть, еще дальше пойдут: ребята серьезные, талантливые, – что же еще надо для преуспевания? Это ведь не тридцать девятый год, когда Виктору, например, даже его маленький рост стал помехой в устройстве на работу – слаб, дескать, куда такого!

Эх, Эрвин, Эрвин!.. Дружил ты красиво и воевал неплохо, а скатился в подонки. Нахлебником стал у друга, да еще и недоволен…

Он с трудом закрутил кран куском оголенного провода и рукавом нательной рубашки вытер испарину на лбу. А мысли наплывали одна на другую, путались. Да, с ним случилась беда, он проявил несдержанность перед наглостью врага, но ведь свои-то должны были понять его тогдашнее состояние. Но – не поняли. А это очень горько сознавать. Очень обидно! И холеное, сурово нахмуренное лицо Яна Раммо ему сейчас ненавистнее того негодяя из западноевропейского порта, ибо там все ясно – там враг. Пусть так. Но на судоремонтном заводе, куда пришел Эрвин после пароходства, встретили его вполне благожелательно. Не рассмотрел только нутра некоторых «сочувствующих». А ведь без «белой головки» посередине стола с ними и разговор-то не клеился. Что ж, давай ее в центр, наливай по полному стакану! Вместе с хорошими отзывами о работе нового инженера-прибориста расползались по заводу «веселые» историйки о его разудалых приключениях.

Когда уволили и с завода, месяц просидел бирюком в квартире, придираясь к жене по всякому поводу и без повода. В каждом ее шаге, в каждом поступке усматривал новое подтверждение тому, что она не любит его, тяготится им – человеком, выброшенным за борт. Напрасно Айме опровергала его выдумки, напрасно призывала в свидетели свою мать, которую Эрвин уважал и любил, как родную. Нет, ему требовалось какое-то необыкновенное, особое доказательство жениной любви к нему. «Ну что же мне делать? – в отчаянии говорила измученная женщина. – В море броситься или повеситься? Чему ты больше поверишь?»

Эрвин считал, что с ним опять обошлись несправедливо, поторопились от него избавиться. Свои проступки ему казались шалостями, за которые следовало еще раз пожурить, но не выгонять вон. А то, что с ним не раз беседовали и в парткоме, и в дирекции, он за серьезный разговор не принимал, – видимо, потому, что там не стучали кулаком по столу и не топали на него ногами…

«Хорошо приняли – быстро зазнался», – зло думал он сейчас, в десятый раз намыливая руки под другим краном. – Вот и получил по носу! Дождался! А ведь и Айме, и Сулев, и даже Фанни предупреждали тогда…

Да, теперь он вспомнил, как приходили к нему на квартиру Сулев и Фанни, какие героические усилия делала жена, чтобы повлиять на него, сколько материнской мудрости и теплоты потратила на него теща, зачастившая в город, даже сестры жены, как он давал слово исправиться, а на другой день шел «поправлять голову» и к вечеру возвращался в невменяемом состоянии. И ругал на чем свет стоит «чистоплюя» Яна Раммо, испортившего ему честную солдатскую биографию.

Айме предупреждала его, что ее силы на последнем пределе, что он, Эрвин, попав в беду, не хочет из этой беды выйти, превратился в эгоиста и алкоголика.

В последний раз Айме стояла перед ним – такая решительная, непреклонная. Никогда такой красивой – ни раньше, ни после этого – Эрвин не видел жену.

Он медленно спускался по лестнице, на улице долго стоял, а потом удалялся таким маршрутом, чтоб его легко можно было увидеть из окна их квартиры. Но его никто не догонял. И чем дальше он уходил, тем больше и больше покрывался холодным потом, еще не веря, что это все, что Айме не выбежит и не вернет его.

Вот так пришло несчастье…

…За дверью, в коридоре, прозвенел шутливо-насмешливый голос Виктора:

– Мореход, грехи, что ли, не отмываются?

И густой басок Сулева:

– Не иначе.

Они стояли перед Эрвином веселые, добродушные, нагруженные всевозможными пакетами и бутылками. И что-то теплое, до боли родное, смешанное с детством, с давно забытыми мальчишескими запахами, показалось Эрвину в облике, в бесшабашно расстегнутых пальто, в озорных глазах этих двух хороших людей. Он на минуту забыл все свои неприятности. И виновато вздохнул:

– Бросили одного, а я тут аварию учинил. Вот, кран испортил…