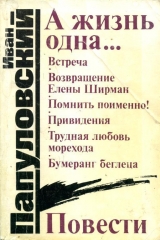

Текст книги "А жизнь одна..."

Автор книги: Иван Папуловский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)

5. Трудная любовь морехода

1.

Таллин спал. Тяжелые черные тучи накрыли его удушливым покрывалом, которое, казалось, просвечивало по северному краю, сползая с районов новой застройки, с окаменевшего Вышгорода, через темные, безмолвные улицы, хвойно-лиственные парки к морю, к кипящим волнам прибоя. Только в порту продолжалась жизнь – круто разворачивались на причальных стенках мощные краны, скрипели лебедки, резко звучали отрывистые команды руководителей погрузки-разгрузки. Большие и маленькие теплоходы сгрудились в изгибе берега, а на рейде ждали своей очереди возвращавшиеся из дальних стран сухогрузы, и экипажи на них уже не смыкали глаз…

Белые ночи кончились, разъехались по районам и городам многочисленные гости – участники очередного, как всегда красочного и веселого, Праздника песни.

Айме проснулась среди ночи от неясного беспокойства. Привычным движением включила бра над головой, взглянула на часы, стоявшие на темном полированном комоде: без четверти три. С сожалением, не поворачивая головы, ощутила пустоту на мужниной половине широкой двуспальной кровати. И услышала слабый голос ребенка – за окном пятиэтажного панельного дома. Что-то вроде «ма-а» или просто «а-а», но столько тоски почудилось молодой женщине в этом ребячьем крике, что она уже не могла заснуть и долго лежала при свете бра, боясь пошевелиться, пропустить новые звуки детской тревоги.

Почему-то сразу вспомнился четырехлетний сынишка Лайне Жимкус. В последний раз видела его на Певческом поле с гирляндой разноцветных воздушных шариков. В толпе мать не боялась отпустить мальчика от себя, а он, зачарованный необычным зрелищем, убегал к самой эстраде и смотрел на седовласого дирижера, управляющего пением многотысячного хора. Взмахнет серебряной палочкой – люди поют, а то вдруг сделает какой-то знак – и хор умолкает на самой высокой ноте…

Мама впервые взяла мальчугана на такой большой праздник, а то почти каждый выходной запирала одного в квартире и уходила надолго. Только в дни, когда возвращался из рейса папа – ласковый, с теплыми добрыми руками, мама даже с работы отпрашивалась – никуда не уходила из дому. Это были самые счастливые дни в жизни маленького Антса!

Говорили, что Лайне погуливает без мужа, но Айме как-то не верила слухам. Мало ли что говорят про жен моряков, на долгие месяцы остающихся без мужской опоры и тепла. Айме сама все это отлично знает, никого спрашивать не надо. Ведь ее Эрвин, окончив судоводительский факультет в зрелом уже возрасте, тоже часто уходил в Африку или еще дальше на долгие месяцы, а дни и ночи на берегу для них обоих были столь коротки…

«Уходил»… Теперь уже не уходит – после дикой истории в западноевропейском порту. Закрыли ему визу, уволили из пароходства. Несправедливо, явно для перестраховки, и сей прискорбный факт сбил ее Морехода с привычного фарватера, жизнь с ним вскоре стала невыносимой.

Далекий крик ребенка опять насторожил молодую женщину. Не из многодетной ли семьи, что поселилась в угловой квартире на первом этаже, кто-то не спит? Восемь детей в той семье, и только трое старших ходят в школу. Муж работает фрезеровщиком на заводе, жена – та еле успевает управиться по дому, а ребятишки такие дружные, крепкие, веселые. Два пятилетних мальчугана – близнецы. Что за прелесть эти парни! Почти в любую погоду целыми днями они на улице или во дворе, что-то, пыхтя, переносят с места на место, строят, босиком шлепают по лужам и, кажется, никогда не простужаются. Ничем не болеют. Сколько энергии, сколько деловитости в этих двух маленьких человечках. Семье, наверное, материально живется нелегко, большую хорошую квартиру получили только год назад, а ни ссор в этой семье, ни зависти у ребятишек к маменьким сынкам, получающим дорогие подарки… Да и жена с мужем всем своим видом словно говорят иным сердобольным соседям: «Все в порядке, друзья! Вот подрастут наши богатыри – еще не так заживем!»

И заживут, им можно верить.

А чего не хватало Айме с Эрвином? Как хорошо начинали они свою жизнь – в комнате общежития, не обремененные ни вещами, ни мировыми заботами. Теперь появилось все – и что-то безвозвратно ушло из жизни, надломился какой-то очень важный стержень.

Конечно, Айме понимает, какую жестокую обиду, даже оскорбление нанесли ее мужу этой проклятой историей. Она полностью разделяла его чувства. Но нельзя же топить обиду в водке, так опускаться. А если б у них была куча детей? Повлияло бы это на поведение Эрвина?..

Внизу, за окном, раздались громкие голоса. Кто-то куда-то бежал, тяжело топая сапогами. Уж не Эрвин ли объявился?

Айме, на ходу накинув на плечи легкий халатик, подскочила к окну, слегка отдернув тяжелую занавеску. На улице еще было темно, несколько тусклых фонарей освещали только себя… Но вот проехала «скорая помощь» – значит, в чьем-то доме беда. У женщины сжалось сердце. Опять вспомнила маленького Антса Жимкуса. Как завороженно смотрел он наивными голубыми глазенками на дядю-дирижера, даже наклонив набок светлую головку, а потом быстро бежал к первому ряду, где сидела мама, и что-то рассказывал ей, захлебываясь от восторга. Ярко одетая брюнетка с густо накрашенными полными губами и голубыми, как у сына, глазами, Лайне покровительственно притягивала Антса к себе и, как казалось со стороны, явно позировала перед толпой молодых ребят, сгрудившихся позади нее. Вот она какая красивая и внимательная молодая мама!..

Утром, не выспавшись, Айме спустилась вниз и на площадке первого этажа встретила соседку – полную, страдающую одышкой Мари.

– Слышала? – громко спросила Мари. Она всегда говорила громко, потому что работала в ткацком цехе и к сорока восьми годам стала жаловаться на уши.

– «Скорую помощь» видела…

– Вот-вот, была «скорая». Да не скоро пришла. Врачи сказали, что два перелома у мальчика – ручка и ножка.

Айме почувствовала, как будто что-то оборвалось в груди.

– С Антсом беда?

– С ним, бедняжкой. Проснулся ночью – мамы нет, на вечеринке у приятельницы задержалась. Парень как-то сумел открыть дверь на балкон…

Сердце у Айме уже ныло от дурного предчувствия, губы пересохли.

– С третьего этажа? – прошептала она.

– С третьего. Хоть жив остался. А если бы выше жили?

Страшное известие потрясло впечатлительную душу Айме. «Жив, жив остался!..» – часто повторяла она про себя. И представляла хрупкие ручку и ножку ребенка, сломанные при падении, и прямо-таки на себе ощущала невыносимую боль, которую должен был испытать несчастный малыш.

Лайне она увидела на другой день возле ее подъезда. Уже не столь яркую и накрашенную, но зареванную и несчастную. Почему-то Айме не почувствовала жалости к этой обычно гордой, даже надменной женщине. И прошла мимо, не поздоровавшись.

Надолго запомнилась Айме та страшная летняя ночь, тяжелые облака, закрывавшие небо. Долго еще тревожил и будил ее далекий крик ребенка. И жалела она, что это не ее ребенок – уж она-то уберегла бы свое дитя. И Эрвин стал бы другим. Не пришлось бы закрыть перед ним дверь, когда он две недели назад поздней ночью возник грязный и пьяный.

– Уйди! – жестко сказала Айме. – Ты не человек больше, я не люблю тебя!

Она искала еще более хлесткие, обидные слова, но он не дослушал, он, оскорбленный и не раскаявшийся, молча развернулся на сто восемьдесят градусов, тяжело пошел вниз по лестнице…

2.

Эрвин сидел в «Норде» пятый час. Он не заметил, когда за окном ясный августовский день сменился прохладным и темным вечером, когда в зале включили большой свет. Он сидел за маленьким столиком возле окна. Вначале один (собственно, почти один во всем ресторане!), потом вдвоем с каким-то бритоголовым толстяком, похожим на мясника, затем с кем-то еще, чей образ совершенно не удержался в памяти. А сейчас перед ним сидела улыбчивая молодая чета – он и она.

На ней было ярко-вишневое вечернее платье с глубоким прямоугольным вырезом на груди. Пожалуй, Эрвин вначале заметил этот вырез, затем его внимание привлекли огромные, под жемчуг, бусы, свисавшие на грудь, потом, через долгий промежуток времени он взглянул девушке в лицо. И задохнулся от изумления: обладательница бус, как две капли воды, походила на его жену!.. Светло-русые, вьющиеся волосы, красиво спадавшие на плечи, полные щеки с ямочками, тонкие влажные губы и большие черные глаза – тоже немного удивленные, грустные, проникающие в сердце…

Левая рука Эрвина медленно и судорожно поползла по краю стола и замерла на полпути к пустому графину. Под синевато-белой морщинистой кожей, как жгуты, вздулись толстые вены. Заиграла музыка, и никто не услышал, как скрипнули его прокуренные, но еще крепкие зубы. Сосед по столику увел девушку на танец.

Айме… Он помнил о ней постоянно, в каком бы состоянии ни находился. Уютная, теплая, добрая. Да, именно добрая, хотя и выгнала его жестоко, безоговорочно, навсегда! Сейчас она, наверное, вернулась из своей библиотеки, надела цветастый халатик и мягкие, удобные домашние туфли, которые он, Эрвин, привез для нее с Канарских островов. Что она делает? Пишет письма родным, убирает квартиру, закручивает волосы? У нее всегда есть дело. А может быть… Столько приходилось слышать о скучающих женах моряков!..

Танец кончился, молодая пара вернулась к столику. Парень – высокий, голубоглазый, добродушный. На самом кончике носа крупная коричневая бородавка. «Носорог», – подумал Эрвин со злостью. Ему было обидно, что с девушкой, так похожей на его жену, сидит и по-хозяйски обращается другой.

«Носорог», однако, нисколько не смущался своего нахмуренного соседа слева и даже предложил ему рюмку коньяку: сегодня годовщина их свадьбы.

– Ваше здоровье! – сказал Эрвин равнодушно.

Но коньяк ему понравился, и он заметно потеплел. Второй тост был за вечную любовь молодоженов, а после третьего Эрвин заговорил…

Нет, он не мешал молодым: когда хотел, он умел быть тактичным, интересным. Он много повидал, испытал, передумал. Если хотел, он мог увлечь своим рассказом любого собеседника. Юная женщина, так похожая на Айме, не сводила с него своих проникающих черных глаз, а ее молодой муж курил четвертую подряд сигарету, и на кончике его носа, вокруг глянцево-коричневой бородавки, собрались капельки пота.

Эрвин расстегнул ворот темно-синей «бобочки» – ему стало жарко. На моложавом, хорошо загоревшем лице лихорадочно блестели мутновато-серые глаза, оттененные большими синими полукружиями. Лучи преждевременных глубоких морщин разбегались от уголков глаз к вискам, сверху вниз перечеркивали впалые щеки. Русые длинные волосы свисали на лоб, а когда Эрвин зачем-то нагнулся, на его макушке сверкнула беспорядочно прикрытая волосами розовая лысинка. Серый, с еле заметными коричневыми полосками костюм требовал чистки…

«Носорог» слушал внимательно, судьба нового знакомого, изъездившего полсвета, казалась ему удивительной. Но с какого-то момента в рассказе Эрвина зазвучали горькие нотки. Стало ясно, как тяжело ему сейчас – человеку, отвергнутому женой, забытому старыми друзьями. Правда, чувствовалась какая-то явная недоговоренность в большом и интересном рассказе незнакомца, он чем-то хотел поделиться еще, но – не решился или просто не мог…

Парень и его спутница взялись немного проводить своего нового знакомого. Гардеробщик почтительно натянул ему на плечи старенький, видавший виды плащ и подал морскую фуражку, получив за услуги полтинник.

Город давно спал. Узенькая, мощенная брусчаткой улица, казалось, пробивалась сквозь тесные, близко подступавшие друг к другу холодные громады домов, и лишь вверху тоненькой полоской чернело небо с редкими и робкими звездами. Упершись в крепостную стену, улочка поворачивала влево, и сразу начинался другой Таллин – обновленный, тихий, величавый в своем ночном спокойствии.

– Да, друзья мои, – продолжал захмелевший Эрвин, поддерживая «Носорога» за локоть, – вот такие-то дела… Дружбы нет, все это одна химера, туман, пыль. Нет-нет, вы мне не возражайте, уж я это знаю. Настоящая дружба осталась в романах, ее выдумали писатели. А что с писателя спросишь? Они научили меня понимать дружбу как святая святых. Настоящие друзья шли на все, на самопожертвование, на пытки, на страдания ради друга, даже на смерть. Это была дружба! Нет, нет, друзья мои, не возражайте. Измельчали люди, себя лишь любят. А в оправдание – высокие принципы: другу не потакай, другу скажи прямо в глаза любую гадость!..

В голосе Эрвина клокотала неуемная желчь, злоба. Да, он имел на это право: лучшие друзья повернулись к нему спиной, и именно тогда, когда ему больше всего необходима их поддержка. Один из друзей, Виктор Раков, инженер, уехал к новому месту работы, едва простившись. У второго жена – настоящая пантера, вертит как хочет податливым и добрым Сулевом, а ведь это – директор завода, умнейший человек! Правда, в доме Сулева не отказывают Эрвину, но как быть, если и хозяйка, и даже мать-старуха смотрят на него косо, настороженно следят за каждым его шагом в квартире? И что предпринял Сулев? Думаете, сделал замечание своим домашним? Ничего подобного! Он сделал замечание ему, Эрвину… Конечно, Эрвин ушел от них, сдал в комиссионку свой лучший костюм, продал ружье и пальто…

Они прошли мимо очереди на стоянке такси, пересекли полутемную, притихшую площадь. У подъезда гостиницы стояла светло-зеленая «Волга». Эрвин, увлекшись, не заметил автомобиля, но сидевший в нем человек открыл дверку и окликнул его по имени.

– Кажется, вас зовут, – сказал «Носорог».

Но Эрвин не обернулся. Он подчеркнуто долго прощался с женщиной, так похожей на его жену, затем с молодым человеком. И только когда они ушли, нерешительно подошел к машине, дверка которой все еще была открыта.

3.

– Гуляешь? – строго спросил человек за рулем.

Эрвин не ответил, но б глазах его заплясали зеленые огоньки, а на сжатых в кулаки руках снова жгутами вздулись вены.

– Садись! – коротко, но повелительно бросил сидевший в машине человек и нажал на стартер. Мотор завелся с одного легкого толчка. Потянуло едва уловимым, даже ароматным запахом бензина.

Поколебавшись, Эрвин молча, не глядя на водителя, протиснулся на переднее сиденье. Не дожидаясь, пока он усядется, хозяин машины нагнулся вперед и резко захлопнул дверку с его стороны. «Волга» мягко рванулась с места, сделала крутой поворот и, набирая скорость, помчалась в темноту таллинских улиц.

За всю дорогу они не сказали ни слова. От выпитого у Эрвина немного кружилась голова, по телу разливалось приятное тепло. Стиснув зубы, он угрюмо и упорно смотрел через выгнутое переднее стекло на бегущий под машину холодный и зыбкий в свете фар асфальт. «Волга» плавно свернула на боковую улицу, дорога пошла с выбоинами.

Но вот и знакомый тупичок.

Только перед дверью квартиры, на освещенной лестничной площадке Эрвин опять заколебался и вопросительно взглянул на своего спутника и хозяина.

В квартире, видимо, все спали, лишь на кухне горел свет. За дверью справа послышался приглушенный женский голос:

– Сулев, это ты?

– Я, Фанни. Спи…

И по тому, как за дверью помолчали, затем шаркнули там осторожные шаги, удаляясь в глубину комнаты, можно было догадаться, что Сулев и Фанни хорошо поняли один другого, что они много сказали двумя почти ничего не значащими фразами. Покоем, согласием, теплым уютом напитан был самый воздух этой безмолвной квартиры, а валявшийся в углу прихожей, в детской коляске, рыжий плюшевый медвежонок еще более подчеркивал все это. Эрвин даже представил, как завтра начнется воскресный день, и увидел прежде всего недавно проснувшуюся, еще неумытую и непричесанную двухлетнюю дочурку Сулева, которая с возгласом: «А где мой Мишка?» – схватит медвежонка за красный бант и потащит на горшок…

– Раздевайся.

Сулев изучающе смотрел на поникшую, удрученную фигуру друга. Широкоскулое, тщательно выбритое лицо его постепенно расплывалось в добрую улыбку. И Эрвин не мог дуться, видя эту улыбку.

Они прошли в кабинет, заставленный книжными полками высотою под потолок. На письменном столе стояла бутылка коньяку, рюмки, две чашки для кофе. На диване аккуратно застлана белоснежная постель. «Для меня… ждали…» – понял Эрвин, но зародившуюся было признательность немедленно упрятал под насупленные брови.

– Ну?

Сулев больше не улыбался. Он откупорил бутылку, налил в рюмки, делая все это стоя. При свете одной настольной лампы он казался сейчас суровым, решительным, и золотистый завиток волос, упавший ему на лоб, ничего хорошего не сулил.

Эрвин все еще стоял посреди комнаты. Ярость на друга, на его семью, квартиру, на самого себя закипела в нем с новой силой. Ему хотелось наговорить гадостей и уйти, уйти отсюда навсегда, чтобы не видеть этой двусмысленной сдержанности, не слышать больше двусмысленных расспросов – что и где, не тяготиться этим уютом, распирающим толстые стены дома. Разве это дружба? Разве это друг? «Наказали тебя правильно, хотя не следовало так крепко», – вот его первые слова в тот день, когда Эрвина как щенка выбросили за борт большой жизни. Значит, он согласился с решением Яна Раммо – этого самоуверенного индюка, дорвавшегося до власти, забывшего фронтовую дружбу! А может быть, Сулев и сам поступил бы так же? Ведь он и теперь встречается с Яном – на разных там собраниях и совещаниях, подает Яну руку, про Эрвина, возможно, и не вспоминают, занятые своими высокими государственными делами, а то и просто смеются над его несчастьем?.. Нет, уйти, уйти отсюда немедленно!..

4.

И все-таки он не ушел. Ни в эту ночь на воскресенье, ни на другой день, ни на третий. По утрам Сулев и Фанни вместе уезжали на работу, – Эрвин всегда слышал, как уже в прихожей Фанни давала многочисленные и самые разнообразные наставления бабушке, а та, как автомат, отвечала на все одним тоном: «Хорошо… хорошо… хорошо…» Потом раздавалось неторопливое, баском: «Фанни, опоздаешь!» Щелкал дверной замок – и все надолго смолкало… Эрвина, спавшего в кабинете, никто не тревожил и не будил.

Но он просыпался рано, задолго до того, как в коридоре, стараясь быть совершенно бесшумной, осторожно появлялась бабушка. Это событие служило как бы сигналом к тому, чтобы Эрвин закурил очередную сигарету – уже третью или четвертую за утро. Он страшно много курил – это просто непостижимо!.. Фанни как-то сказала, что на сигареты у него уходит больше, чем на питание, и, возможно, она права. В семье Сулева курящих не было, и Эрвин не раз замечал, что и Фанни, и бабушка, и иной раз малышка Сирье стараются как можно меньше находиться с ним в одной комнате. Особенно оберегают от него дочурку, но это, конечно, удается плохо: сизый табачный дым уже к полудню проникает во все помещения в квартире – как ни странно, даже в продуктовые шкафы на кухне…

Когда Эрвин шел умываться, мать Сулева успевала поставить на стол в самой большой комнате, служившей и столовой, и гостиной, дымящийся кофе, сосиски – любимое блюдо гостя – и положить рядом пачку свежих газет. Читать он начинал сразу после сосисок, а продолжал, лежа на диване, – здесь же в гостиной, поставив прямо на пол массивную, с фигуркой орла бронзовую пепельницу. Он очень внимательно следил за всеми событиями в стране и за рубежом, и газеты, сколько бы их ни было, просматривал от корки до корки. Относительно различных международных дел имел свои неожиданные суждения, и по вечерам довольно часто между ним – с одной стороны и Сулевом и Фанни – с другой завязывались горячие споры. Но это по вечерам, а вот сейчас, после завтрака, поговорить было решительно не с кем: бабушка старалась при нем в комнату не заходить, а Сирье с ее двухлетним жизненным опытом в собеседницы по принципиальным вопросам не годилась.

Увлекшись чтением, он раз по десять зажигал одну и ту же сигарету, а на глянцевом деревянном паркете, рядом с бронзовым орлом, росла кучка пепла. Сирье с куклой или мишкой в руках, румяная и синеглазая, бежала на кухню, и оттуда доносился ее захлебывающийся, восторженный голос:

– Бабуська, а дядя Эльвин апять асыпаль… апять лядом с пеплисей! И а дивань тозе!..

– Ну ладно, ладно, – сухо отзывалась бабушка, и маленькая ябедница, сияющая и довольная собой, возвращалась на свой пост.

– Нажаловалась? – без улыбки, строго спрашивал дядя, неумело подбирая пепел, но на девочку он не сердился: несмотря ни на что, они замечательно дружили.

А на плитках паркета, возле дивана, с течением времени уже четко обозначилось темное пятно. Впрочем, такое же было и в кабинете…

В целом Эрвину в обращении с чужими вещами не везло с детства. В школе он невзначай портил и терял учебники, циркули и линейки одноклассников, в юношеские годы поломал новенький велосипед Сулева, приобретенный с таким трудом, а на фронте, при переправе через Эмайыги, утопил пулемет товарища…

В Таллине в этот день стояла солнечная погода, какие иногда случаются в осенние месяцы. Правда, с утра небо хмурилось, и холодный упругий ветер с Балтики гнул пожелтевшие кроны молодых тополей и березок в саду напротив. Грустные краски осени наводили на Эрвина тоску. Ему опять стало жалко себя и так захотелось выпить, что он, нарушив установившийся в последние три недели порядок, даже не стал смотреть газеты и позвонил Сулеву на работу.

– Ты очень занят, директор?

– Да, у меня совещание, – послышалось в трубку.

– Жаль.

Он со злостью швырнул трубку на телефон. Соскользнув с рычагов, трубка упала на стоявший возле стола утюг и треснула пополам. Наблюдавшая за этим маленькая Сирье стремительно сорвалась с места, и только ее огромный бант и развевающиеся золотистые пряди мелькнули в коридоре.

– Бабуська, а бабуська… он… он тилефонь сламаль!.. – донеслось из кухни, и «он», впервые за последнее время, по-настоящему растерялся.

Бабушка появилась в дверях, нервно вытирая полотенцем худые, натруженные руки. Эрвин вспомнил, что много-много лет назад, когда приключилась история с велосипедом, эта женщина, тогда еще почти молодая и красивая, чуть не упала в обморок, увидев скрюченные колеса и изогнутую раму машины, только что подаренной сыну. Что она скажет сейчас?

Самообладание вернулось к нему.

– Не волнуйтесь, мама, ничего страшного, трубку можно заменить.

– Да-да… конечно!.. – с трудом проговорила она. И зачем-то повторила: – Конечно, Эрвин…

А он увидел, что глаза ее полны слез…

Настроение было испорчено, и Эрвин в самом плохом расположении духа вышел на улицу.

Он бесцельно брел по узким переулкам древнего города, кутаясь в свой старенький, потрепанный плащик и надвинув на глаза морскую фуражку с «крабом».

Мимо него проходили люди – взрослые, дети, старики. Все куда-то спешили, у всех, видимо, были какие-то свои неотложные дела. До его слуха доходили звонкие молодые голоса, отрывки чужих разговоров, отдельные фразы, значение которых нельзя понять непосвященному. Одним словом, вокруг бурлила, пенилась, как вино, несла в океан вечности свои волны пестрая, многоликая, могучая жизнь, и только он один как будто шел по ее кромке, боясь замочить ноги.

Так он дошел до ворот большого завода и как раз в тот момент, когда там кончилась смена. Из проходной парами, группами и в одиночку повалил трудовой люд, и нетрудно было заметить, что все по-особенному возбуждены, чем-то очень довольны, и веселый смех, шутки, анекдоты потекли, как весенние ручьи, вместе с толпами людей в разные стороны.

– Ого, это вы?!

Перед ним вырос голубоглазый, улыбающийся, очень знакомый парень в светлом добротном пальто и серой велюровой шляпе. На кончике носа смешно сидела большая коричневая бородавка, такая глянцево-зеркальная, что в нее, казалось, можно было смотреться.

«Носорог»! – вспомнил вдруг Эрвин и молча пожал протянутую ему руку.

– Куда же вы… собрались? – поинтересовался, наконец, Эрвин, уже с любопытством оглядывая добродушного парня.

– Домой. Кончил работу, иду домой, к молодой жене, – весело ответил тот и даже хитровато подмигнул. – Помните мою жену?

– Помню.

Эрвин хотел сказать: еще бы не помнить, так похожа на Айме – сердце стынет, когда взглянешь, – но ничего не сказал и опять нахмурился.

– Не устроились еще на работу? – не умолкал «Носорог», явно пытаясь его расшевелить. – Ну, приходите на наш завод, – и он кивнул головой в сторону проходной, откуда продолжали выходить веселые и шумливые люди.

– Так это ваш завод? – вдруг удивился Эрвин и снова осмотрел собеседника с головы до ног. – Вы, что же, в конторе?..

– В конторе?! – «Носорог» понимающе засмеялся. – В цехе, слесарь-сборщик я. Только по городу в спецовке не люблю ходить, даже с работы. У нас горячий душ, работает исправно!

– Вы знаете, – с подкупающей мягкой улыбкой сказал «Носорог», положив руку на плечо Эрвина, – я очень рад нашей встрече. Мы с женой вспоминали вас, нам приятно было побеседовать с вами. Но одно хотелось сказать откровенно: насчет дружбы вы, конечно, несли тогда чепуху?

– Чепуху?!

– Ну конечно же! А вы не согласны?

По тому, как потемнели глаза этого странного моряка, как заходили у него под кожей желваки, можно было точно определить, согласен ли он.

– Я живу у друга… – пытаясь справиться с подступившим к горлу комком, прохрипел Эрвин.

– И вас обижают его домочадцы, а он не заступается? – опять миролюбиво и добродушно улыбнулся «Носорог», но в голосе послышалась твердость. – Это частность и, видимо, чем-то она обусловлена. Я не такой бывалый, но поверьте мне, уж я-то знаю, что такое настоящая дружба! В нашей бригаде…

– …борющейся за звание коллектива коммунистического труда? – насмешливо и зло перебил Эрвин.

– Нет, боровшейся. Нам уже присвоили. Да что мы стоим? Пойдемте к нам, на Тынисмяги – не больше километра, жена будет рада. Ну?

– А она, что же, не работает? – с усмешкой спросил Эрвин.

– Работает. Но заканчивает раньше меня.

И Эрвину показалось, что этот почти незнакомый белобрысый парень под самые ребра запускает ему иглу и как бы говорят при этом: «Ну, понял, голова садовая, как все хорошо кругом? А ты…»

«А я? – думал он, вышагивая рядом с Магнусом (так звали «Носорога») и время от времени прислушиваясь к рассказу о том, что такое настоящая дружба. – Кто же я? Неудачник? Лентяй? Прохвост? Почему же оказался в таком невыносимо тяжелом положении?!.»

Как будто нельзя было жаловаться Эрвину на свою судьбу, хоть и было в его жизни немало трудных лет. Главное уцелел в войну, смог продолжить учение, правда, уже в зрелом возрасте, после победы. Но он был настойчив, даже упрям, и золотые нашивки штурмана дальнего плавания заработаны честно. Любой ответственный рейс стал для него радостным испытанием воли и мастерства, работал он увлеченно. К боевым наградам прибавился вполне заслуженный «мирный» орден. Счастливая пришла любовь – нежданно-негаданно. Айме нравилась его увлеченность, прямота, льстило уважение друзей и товарищей-моряков – она гордилась мужем!..

Вот такие воспоминания вновь и вновь растревожили Эрвина. История Магнуса сейчас не увлекла его уже потому, что он слушал ее невнимательно. И удивился, когда тот спросил:

– Верите теперь в дружбу? А ведь у нас без этих аристократических, как в старых романах, страдальческих жестов самопожертвования, у нас никто не требовал, чтобы дружбу доказывали кровью.

И Эрвин вдруг пожалел, что не выслушал рассказа. Он почувствовал, что перед ним стоит интересный и сильный человек. А потом рассердился: что же это, в конце концов, происходит? Какой-то сопленосый мальчишка, с этой противной бородавкой на носу, учит его – Эрвина, штурмана дальнего плавания, исходившего полсвета?!

– Я вас чем-то обидел? – тронув его за руку, очень тихо и сердечно сказал Магнус. – Не обижайтесь, люблю говорить прямо. Идемте в дом, Рита уже заметила нас, видите?

Да, в окне на третьем этаже приветливо махала загорелой оголенной рукой девушка в легком, с короткими рукавами платье, и ее большие черные глаза даже на таком значительном расстоянии больно, в самое сердце кольнули Эрвина. Айме, его Айме – ни дать, ни взять! И ямочки на щеках – ее же!..

Давно ли это было – она так любила его, и он нисколько не сомневался в ее любви, в ее преданности, он был счастлив без меры. Только один раз теща – эта немногословная и мудрая женщина, воспитавшая трех таких красавиц, как Айме, сказала ему: «Хочу, чтоб вы всегда были вместе и всегда веселы. Только не надо смотреть на жену как на красивую игрушку – игрушка может сломаться, даже если она твоя…» К чему это было сказано? На что намекала мать Айме? Уж не выходит ли из всего случившегося за последние годы, что Эрвин не уберег свою «красивую игрушку» и беззаботно сломал ее?

Он тяжело повернулся к изумленному Магнусу. И пошел прочь, едва простившись.