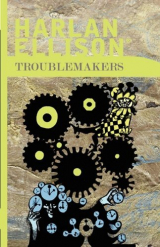

Текст книги "Нарушители спокойствия (рассказы)"

Автор книги: Харлан Эллисон

Жанр:

Киберпанк

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)

Дождик, дождик, перестань

«RAIN, RAIN, GO AWAY». Редакция текста Н.И. Яньков.

У меня был приятель, когда мне было лет пятнадцать или около того. Он все еще жив, я не вижу причин проявлять к нему неуважение и поэтому буду называть его Дэнди, хотя это не его имя. История его жизни, может преподать урок «нарушителям спокойствия».

Дэнди был талантлив, очень умен, был лицом нашей группы странных любителей учиться, но, в отличие от почти всех остальных наших, ладил с баскетбольной командой, общественными деятелями и даже с копами. Был привлекателен и мог с легкостью общаться с девушками. Он был одним из нас, любил читать, и у него был талант к писательству, мало того, он разбирался в естественных науках, математике и тому подобном, как всесторонне развитый старшеклассник эпохи Возрождения. Так что мы все думали, что именно он станет знаменитым и богатым, и у него будут самые красивые девушки. (Помните, я был тем, кто должен был оказаться в канаве или в тюрьме). И вскоре после того, как мы все закончили среднюю школу, Дэнди написал рассказ, который приняли к публикации в одном из самых престижных журналов того времени, он получил полную стипендию в университете атомной энергетики, был принят в одно из лучших студенческих обществ.

Но книга так и не была опубликована, его выгнали из университета – слишком много пил. Он стал писать тексты для какого-то каталога «товары почтой», провел в скитаниях около десяти лет, и последнее что я о нем слышал, – он кое-как устроился и живет не очень плохо. Сейчас ему уже под семьдесят. А ведь у него был огромный потенциал, он мог многого достичь, но это так и не случилось. А почему? – Он все тянул резину, откладывал на потом то, что должен был сделать сегодня. Все надо делать своевременно.

Об этом и предлагаемый к прочтению рассказа… довольно глупый, по общему мнению. Я написал его в начале своей карьеры.

– Дождик, дождик, уходи, завтра, завтра приходи…

«Порой мне кажется, что хочется быть уткой», – думал Хуберт Краузе.

Он стоял у стола, глядя в окно на воду, которую темные небеса начали проливать на землю, и его мысли неслись потому же кругу, который был проделан ими много лет назад.

– Дожди, дождик, перестань, я поеду… – запел он вполголоса.

– Краузе! Отойдите от окна и займитесь анализом сводок погоды, иначе я отправлю вас прогуляться на улицу, чтобы не любовались понапрасну!

Голосу были присущи все атрибуты наждачной бумаги, и он царапнул по чувствам Хуберта ничуть не хуже, чем настоящий наждак. Хуберт невольно вздохнул и повернулся. Мистер Бейген стоял, багровый и раздраженный, обрамленный массивным косяком двери из орехового дерева, ведущей в его кабинет.

– Я только взглянул на дождь, сэр. Как видите, мои прогнозы оказались верными. Начался период затяжных дождей… – начал Хуберт.

– Чепуха! – проревел мистер Бейген. – Чушь, и ничего больше! Я не раз говорил вам, Краузе, оставьте предсказания тем, кто получает деньги за такую работу, заботьтесь о своих бумажках, а умственной деятельностью пусть занимаются люди, располагающие оборудованием. Затяжные дожди, надо же! Все поступившие ко мне бумаги говорят о ясной погоде. И давайте, чтобы я в последний раз видел, что в рабочее время вы занимаетесь чем-то еще, кроме своих непосредственных обязанностей, Краузе. А рабочее время – с восьми тридцати до пяти, шесть дней в неделю!

Быстро окинув взглядом помещение, заставив всех служащих окаменеть или зайтись мелкой дрожью, Бейген скрылся в своем кабинете. Дверь громко захлопнулась за ним.

Хуберту показалось, что он уловил часть предложения, прозвучавшего до того, как дверь закрылась окончательно. Ему показалось, что он разобрал слово «идиот», но он не был в этом уверен.

Хуберту не понравился тон, каким мистер Бейген заявил, что в последний раз желает видеть его где-либо, кроме рабочего места. Это прозвучало скорее как последнее предупреждение, а не обычное требование.

Размеренный шум дождя за окном позади него заставил Хуберта раздраженно пожевать губами. Даже если его работа состояла только в том, чтобы сверять прогнозы погоды, поступающие из отделов на верхних этажах, с сообщениями, принимаемыми девицами по телетайпу, он проработал в этом бюро достаточно долго, чтобы самому научиться прекрасно предсказывать погоду.

Даже если мистер Бейген был крупнейшей величиной в сфере оптовой торговли сельскохозяйственными продуктами, а Хуберт одним из самых незаметных звеньев в производственной цепочке, объединявшей много сотен людей, Бейген все же не имел права так орать на него.

Хуберта этот вопрос беспокоил добрых три минуты, пока он не заметил, что груда документов увеличилась – пришли очередные сообщения, полученные по телетайпу из Гловерсвилля, Лос-Анджелеса и Топахи. Он принялся лихорадочно наверстывать упущенное. Порой ему казалось, что это вряд ли когда-нибудь удастся.

* * *

Он возвращался домой под дождем, воротник был поднят, шляпа надвинута чуть ли не на уши, носки ботинок начали из-за воды терять свой блеск, а мысли Хуберта стали принимать консистенцию, очень напоминающую раздраженное небо над его головой.

Восемь лет, проведенных в фирме не дали ему ничего, за исключением вручаемых еженедельно шестидесяти восьми долларов пятидесяти пяти центов. Работа была рассчитана на идиота, и хотя Хуберт никогда не кончал колледжа, это занятие было значительно ниже его способностей.

В фирме Хуберт работал в отделе, который был одним из тех небольших служб, что оказывают помощь фермерам. – Долгосрочные прогнозы погоды для всех районов страны расхватывались каждую неделю тысячами подписчиков.

Раскаты грома прервали размышления Хуберта, заставив его в полной мере прочувствовать мерзость погоды. Дождь промочил его от верхушки шляпы до подметок ботинок, умудрился пробраться даже под поднятый воротник и теперь стекал по спине отвратительно холодными ручейками. Хуберт представил, как ждут его дома с газетой (та, что он купил на углу, совсем размокла), с домашними туфлями наготове, но он знал, что это лишь мечты, поскольку, никогда не был женат. И все лишь потому, как говорил он сам себе, что никак не может найти девушку, которая бы ему подходила. По сути дела, последнее любовное приключение, о котором он мог вспомнить, имело место пять лет назад, когда он две недели отдыхал на горнолыжном курорте Медвежья Гора. Она была телеграфисткой из «Вестерн Юнион», звали ее Алиса, и она обладала на удивление шелковистыми каштановыми волосами. Хуберт даже подумал тогда: «Возможно, это она». Но потом он вернулся в Нью-Йорк, а она в Трентон, штат Нью-Джерси, даже не попрощавшись хотя бы ради приличия, и Хуберт отчаялся когда-либо отыскать свою Единственную.

Он прошел по Пятьдесят Второй Восточной до Седьмой Авеню, волоча ноги, злясь на лужи, которые подворачивались на пути, причем так, что он не мог перейти через них, не промочив ноги. На Пятидесятой он сел в подземку и всю дорогу просидел, погруженный в размышления.

«Кем себя возомнил Бейген?» – Возмущался мысленно Хуберт. – «Я проработал в этой фирме восемь лет, три месяца и… ладно, не будем уточнять число дней. С делами справлялся не плохо. Нет, кем он себя считает, что так себя ведет, и не только со мной? Может я и незначительная величина, но будь я проклят» – Ему показалось, что последние слова были произнесены вслух, он смущенно огляделся и закончил тираду шепотом – «будь я проклят, если стану выносить подобное обращение. Уволюсь, вот что я сделаю! Посмотрим, как он тогда запрыгает. Кого он еще найдет на эту работу, чтобы делать ее так же тщательно, как я?»

Но даже произнося это, Хуберт видел объявление в «Геральд Трибьюн», которое мог бы повторить даже спросонья:

ТРЕБУЕТСЯ клерк, 18-20 лет, без опыта работы, в будущем до сорока долларов в неделю. Обращаться: Пятьдесят Вторая Восточная улица, 229, «Хэвлок, Бейген и Эльсессер».

Он так отчетливо мысленно видел это объявление по той причине, что сам откликнулся на него восемь лет, три месяца и сколько-то дней назад.

Отшибавший мысли грохот трамвая, пронесшегося над линией подземки, обрушился на Хуберта и, как время от времени случается с каждым, все его мысли суммировались, суммировались восемь лет, суммировалась вся его жизнь:

– Я – неудачник.

Он произнес это вслух громко и все вокруг повернули головы и посмотрели на него, но он не обратил на это внимания.

Он повторил сказанное мысленно, но еще более отчетливо, потому что это была правда, и он знал об этом: «Я – неудачник… Я никогда не побываю в Пуэрто-Рико, в Индии или даже в Треноне, штат Нью-Джерси», – подумал он. – «Самое отдаленное место, куда я уезжал из этого города – Медвежья Гора, да и то я там пробыл всего две недели. Я никогда никого по-настоящему не любил, кроме матери, но матушка уже тринадцать лет как скончалась. И никто никогда по-настоящему не любил меня».

Когда нить его размышлений прервалась, Хуберт осмотрелся затуманенными глазами и обнаружил, что проехал свою станцию. Он поднялся наверх, перешел на противоположную сторону и сел в трамвай, идущий к Сто Десятой Восточной.

В его комнатушке, заваленной книгами и периодическими изданиями до такой степени, что свободного места почти не оставалось, Хуберт скинул мокрую шляпу, пиджак, повесил их поближе к батарее и уселся на кровать, которая служила ему и диваном.

«Я бы хотел, чтобы со мной произошло что-нибудь поистине необыкновенное» – думал Хуберт. – «Я бы хотел, чтобы произошло что-нибудь настолько захватывающее, что все на улице оборачивались бы мне вслед и говорили: Смотрите, вон идет Хуберт Краузе! Вот это человек! И чтобы при этом все испытывали благоговейный трепет, чтобы поражались мне».

– Каждый человек хоть единожды в жизни удостаивается славы!

Он произнес эти слова с силой, так как верил в них. Но ничего не случилось, и в ту ночь Хуберт отправился спать под аккомпанемент ветра, завывающего между блоками жилых домов, и дождя, барабанившего по стеклу.

«Возможно, теперь смоет хоть немного грязи снаружи» – подумал Хуберт об окне, которое не мылось с тех пор, как он переехал сюда, но ведь это был пятый этаж и управляющий не хотел нанимать мойщика стекол – лишние расходы, а Хуберту было страшно высовываться наружу.

Сон начал наваливаться на него. Чувство уверенности смывало все тревоги, все страхи прошедшего дня. Чувство уверенности, что слава его не минует. Однозначно.

Почти как заклинание он пробормотал стишок, запомнившийся еще с детства, который с тех пор бормотал тысячи раз:

Дождик, дождик, перестань,

Я поеду в Аристань.

Дождик, дождик, уходи,

Завтра, завтра приходи.

Он захотел произнести его еще раз, но заснул на полуслове.

* * *

Дождь лил всю неделю, и когда в воскресенье утром Хуберт появился из утробы своего каменного коричневого дома, земля возле единственного дерева, косо росшего на наклонном тротуаре Сто Десятой, казалась мягкой и жидковатой. Сточные канавки бурлили от низринувшихся потоков. Хуберт взглянул на темное небо, выглядевшее темным даже сейчас, в одиннадцать утра. На нем не было ни намека на солнце.

Раздосадованный, он снова забормотал свою чепуховину «Дождик, дождик, уходи, завтра, завтра приходи…» и устало поплелся вверх по улице на угол Бродвея, где всегда завтракал.

В крохотном ресторанчике, опустив зад на табуретку, слишком маленькую для его грушеобразных очертаний, Хуберт послал традиционный плотоядный взгляд Флоренс, рыжеволосой красотке за стойкой, и привычно заказал:

– Флоренс! Два вкрутую, бутерброд с ветчиной, кофе, сливки.

Поглощая яйца, Хуберт снова вернулся к тоскливым мечтаниям нескольких предшествовавших вечеров:

– Флоренс, вы бы хотели, чтобы с вами произошло что-нибудь необыкновенное? – Ему пришлось проглотить солидный кусок бутерброда, чтобы произнести эту фразу внятно.

Флоренс взглянула на него, оторвавшись от своих обязанностей: она выкладывала на бумажные тарелочки твердые, как камень, квадратики масла.

– Ага, я всегда хотела, чтобы со мной что-нибудь приключилось. – Она отбросила за спину перетянутый пучок рыжих волос. – Но никогда ничего не случалось. – Она пожала плечами.

– И что бы вы хотели? – заинтересовался Хуберт.

– Ах, вы же знаете, разные глупости. Ну, например, чтобы сюда зашел Марлон Брандо и полез обниматься. И все такое прочее… Или чтобы я выиграла миллион в Ирландском Тотализаторе, заявилась сюда как-то утром в норковом боа и обмакнула его кончик в пойло этой поганки Эрмы Геллер. Да вы же знаете!

Она опять занялась своим маслом.

Хуберт знал. У него самого возникали аналогичные желания, подробности которых легко заменяли одна другую. Там были и Джина Лоллобрижида, и чесучовый костюм ценой в двести пятьдесят долларов вроде того, что носил мистер Бейген. Все это было в его мечтах.

Он покончил с яйцами, подобрав последние крошки яичного желтка, выцедил кофе и, промокнув рот бумажной салфеткой, сказал:

– Ну, до завтра, Флоренс.

Она приняла протянутый им счет, заметила под тарелкой обычные пятнадцать центов, и спросила:

– Обедать сегодня придете?

Хуберт заважничал, изображая утомленность и отрешение.

– Нет, думаю погулять сегодня по городу, заглянуть вечерком на какое-нибудь шоу, может, перекушу в Латинском Квартале или у Линди, с фазаном под колпаком, с икоркой и какой-нибудь из девчушек-толстушек, которыми Линди так славится. Решу, когда буду на месте.

Он пошел к выходу, изображая походкой веселье.

– Ах, ну у вас и характер! – хихикнула позади него Флоренс.

Дождь продолжался. Хуберт прошел несколько кварталов по Бродвею. – Дождь усилился и прогнал с тротуаров всех людей кроме тех, что покупали воскресные выпуски.

– Паршивый день, – пробормотал сам себе Хуберт.

«Такой же, как и вся неделя» – мысленно заметил он. – «Может, это покажет крикуну Бейгену то, что я могу предсказывать погоду не хуже высокооплачиваемых мальчиков с верхних этажей. Может, теперь он станет прислушиваться ко мне?»

Хуберт буквально видел, как мистер Бейген подходит к его столу, мгновение колеблется, потом, положив руку Хуберту на плечо – что Хуберт старательно игнорирует, – говорит, что он жутко виноват, что больше никогда не повысит голос, и пусть Хуберт простит его за грубость, и вот ему пятнадцать долларов надбавки, и вот ему работа наверху, в аналитическом отделе.

Эту идиллию прервало ощущение промокших ног. Проклятый дождь. И Хуберт решил убить время, зайти в кино. Демонстрировался фильм с Барбарой Стэйнвик, и хотя Хуберт ее презирал, но куда еще деваться толстому сорокашестилетнему мужчине в Нью-Йорке, когда нет близких друзей, а все имеющиеся книги и журналы прочитаны.

Хуберт профыркал весь фильм, раздраженный примитивным сюжетом. Он даже подумал, что, предоставься ему возможность исполнения одного желания, он пожелал бы Барбаре больше не сняться ни в одном фильме.

Когда он вышел оттуда три часа спустя, был уже полдень, и дождь хлестал по нише билетной кассы, промочив его еще до того, как он успел выйти на улицу. Дождь был холодный, самый студеный из всех, какие мог вспомнить Хуберт, и такой частый, что, казалось, между каплями совсем не оставалось промежутков, словно Господь обрушил на Землю всю влагу небес сразу.

Хуберт шел по улице, бормоча про себя детский стишок по дождик. Он попытался прикинуть, сколько раз им был уже произнесен этот набор слов. Но не смог, поскольку это тянулось с самого раннего детства. Каждый раз, как начинался дождь, он обращался к нему с одной и той же просьбой: «Дождик, дождик, перестань…». И теперь он с удивлением осознал, что это каким-то сверхъестественным образом срабатывало, причем неоднократно.

Он вспомнил один летний день – ему было тогда двенадцать, – когда они всей семьей собирались на пикник, но внезапно потемнело, начало накрапывать, а ведь еще минута, и они бы поехали.

Хуберт вспомнил, как прижимался к стеклам окон в гостиной и снова и снова яростно твердил эту фразу. Стекла были холодным, нос начал болеть от того, что все время расплющивался. Но через несколько минут это сработало, дождь прекратился, небо чудесным образом очистилось, и они поехали в Хантингтонский Лес на пикник. Пикник получился так себе, но это не важно. Важно то, что он прекратил дождь при помощи заклинания.

Спустя много лет Хуберт продолжал в это верить и обращался к стишку про дождик как можно чаще, то есть крайне часто. Порой, казалось, просьба не срабатывала, в других случаях помогала, но, где бы он ни находился, стоило произнести эти слова, и дождь никогда не продолжал идти особенно долго.

В голове Хуберта бурлили мысли: «Может ли желание в самом деле становиться реальностью? Может для этого надо держаться за него и постоянно его повторять? Может, в этом секрет? Может, потому отдельные люди рано или поздно получают то, к чему стремятся, что без конца твердят о своем желании, пока оно каким-то образом не реализуется? Возможно, мы все обладаем даром воплощать наши мечты в действительность, но должны быть упорны в своих намерениях, потому что вера и сила нашей убежденности – могучее средство. Если бы у меня было только одно желание, что бы я выбрал? Я бы выбрал…»

В это время Хуберт увидел, как река Гудзон начинает выходить из берегов, затапливая Прибрежное Шоссе, поднимаясь все выше и выше, поглощая маленький парк возле дороги. Только теперь он понял, что натворил.

– О, Господи! – воскликнул Хуберт и со всех ног помчался домой.

* * *

– Дождик, дождик, уходи, в другой раз к нам приходи… – «Да, только так. Нельзя говорить завтра», думал Хуберт.

Произнеся это, Хуберт смочил горло и сделал еще одну пометку на здоровенной доске, уже полной таких пометок. Он повторил заклинание еще раз и опять сделал пометку.

Это было странно. Вчера дождь прекратился, но сегодня опять начался. Хоберт, в буквальном смысле слова, был на грани срыва. Видимо его слова, повторяемые с детства «завтра, завтра приходи» накопились и не давали проходу заклинанию «в другой раз к нам приходи». Он произносил «завтра» почти сорок лет и, видимо, существовал лишь один способ прекратить этот ливень – заговаривать дождь, повторять слова в «другой раз к нам приходи» снова и снова, пока их число не превысит то, что было произнесено им за всю его жизнь. Да, только так, только так.

Вода перехлестывала через карниз его дома, и Хуберт еще глубже вжался в свою резиновую лодку на крыше, подтягивая к себе большую доску, повторяя фразу, делая пометки и прочищая горло. Он просидел целый день, повторяя стишок, пока не прекратил дождь, но теперь другое опасение не давало Хуберту покоя.

Хотя дождь прекратился, и Хуберт был в относительной безопасности на крыше своего дома, его волновало то, что в сырую погоду он всегда подхватывал ларингит.

Ночной дозор

«NIGHT VIGIL». Перевод Т. Гринько.

Урок из этой «космической оперы» должен быть очевиден. Если вас наняли для выполнения какой-то работы, ВЫПОЛНЯЙТЕ ЕЕ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ! Всегда есть банальные причины, которые вы можете придумать: «Мне платят недостаточно», или «Они заставляют меня слишком много работать», или «Как так получилось, что он/она выполняет ту же работу, что и я, но получает в два раза больше», или «Они меня не уважают». Предполагается, что ты должен получать удовольствие от работы, которую выполняешь, но если обстоятельства вынуждают тебя, и тебе приходится делать это ради денег, и ты ненавидишь свою работу, что ж, это ужасно. Но ты согласился выполнять работу, и тебе за это платят, так что ДЕЛАЙ ЭТУ ЧЕРТОВУ РАБОТУ! Или увольняйся. При этом предупреди работодателей заранее, не делай это внезапно. Увольняйся, а не устраивай погром в округе назло всем и не начинай воровать в магазинах. Но, если обстоятельства уволиться не позволяют, то просто ДЕЛАЙ СВОЮ ЧЕРТОВУ РАБОТУ! Вот как это делают те, у кого есть внутренняя сила. Не скули, не ссы и не ной, не морочь всем голову, просто держись столько, сколько это этически необходимо, а потом убирайся восвояси. Но если ты согласился выполнять эту работу, какой бы тяжелой она ни была, ДЕЛАЙ ЭТУ ЧЕРТОВУ РАБОТУ, просто делай ее.

Темнота окутывала маленький квонсет. Она струилась из космических глубин и закручивалась вокруг жилища Феррено. Тихий шепот непрерывно вращающихся автоматических сканеров действовал успокаивающе на нервы старика – в подсознании сидела уверенность, что они, сканеры, всегда начеку.

Он нагнулся и снял с ковра соринку. Это была единственная чужеродная частица на ворсе, что свидетельствовало о хронической чистоплотности и почти фанатичной аккуратности старика.

Коробки книжных кассет выстроились на полках корешок к корешку; постель была заправлена по-военному туго – так, что от нее отскочила бы монета не менее трех раз; на стенах, вытираемых дочиста дважды в день, – ни следа от прикосновений пальцев. Ни на чем в однокомнатном домике нельзя было обнаружить ни пятнышка, ни пылинки.

Отправив щелчком в мусоросжигательную печь одинокую соринку, Феррено восстановил непорочную чистоту своего жилища.

Это было следствием двадцати четырех лет бдения, ожидания и одиночества. Одиночества на краю Вечности, ожидания чего-то такого, что, возможно, никогда не придет. Бесчувственные, безгласные машины, которые он обслуживал, могли сказать, что «нечто появилось» , добавив, однако: «мы не знаем, что именно» .

Феррено вернулся к своему пневмокреслу, тяжело опустился в него и прищурился; глубоко посаженные серые глаза старика, казалось, что-то искали в дальнем закругленном углу потолка. Но там не было ничего такого, чего бы еще он не знал. Не знал слишком хорошо.

Он находился на этом астероиде, на этой точке, затерянной во тьме, в течение двадцати четырех лет.

И в течение двадцати четырех лет ничего не происходило. Не было ни тепла, ни женщин, ни чувств за почти двадцать из тех двадцати четырех лет, только краткий порыв эмоций.

Феррено был молодым человеком, когда его высадили на Камень. Ему указали вдаль и сказали:

– За самой дальней точкой, которую ты можешь видеть, – островная вселенная. В этой островной вселенной есть враг, Феррено. Однажды ему надоест свой дом и он явится за нашим.

И они ушли прежде, чем он успел спросить.

Спросить: кто эти враги? Откуда они должны явиться и почему он здесь, один, должен остановить их? Что ему делать, если они придут? Что это за огромные молчащие машины нелепо громоздятся за домиком? Вернется ли он когда-нибудь домой?

Все, что ему было известно, – мудреная процедура настройки на гиперпространственную связь. Требующий ловкости пальцев способ пересылки через Галактику закодированных сообщений. Их ждал мозг Марка LXXXII – ждал только этих отчаянных импульсов.

И все: процесс набора и тот факт, что он в дозоре. В дозоре за тем-не-знаю-чем!

Поначалу Феррено думал, что сойдет с ума. От однообразия. Однообразие разрослось до размеров паники.

Тяжкое бремя – наблюдать, наблюдать, наблюдать. Сон, питание саморазрастающейся протеиновой массой из бака, чтение, снова сон, перечитывание книжных кассет, пока их футляры не стали трескаться и затрепываться. Затем он их переплетал – и перечитывал.

Ужас знания наизусть любого места в книге.

Он мог читать наизусть из «Красного и черного» Стендаля, из «Смерти после полудня» Хемингуэя, из «Моби Дика» Мелвилла до тех пор, пока каждое слово не теряло смысл, не звучало странно и неправдоподобно в его ушах.

Ему было вздумалось жить в грязи и швырять чем ни попадя в закругленные стены и потолки. Вещи делались с тем расчетом, чтобы сгибаться и отскакивать – но не ломаться. Стены амортизировали удар брошенного бокала или остервенелого кулака. Потом пришла предельная аккуратность, потом умеренность и наконец опять-таки аккуратность, сухая нервическая кропотливость старика, который в любой момент желает знать, где что лежит.

Никаких женщин. Долгое время это было нескончаемой мукой. Нарастающая боль в паху и животе властно будила по ночам, заставляя обливаться потом, сводя болью рот и тело. Феррено преодолел это не сразу, даже порывался себя кастрировать. Разумеется, ничто не помогло, беда миновала только вместе с молодостью.

Он принимался разговаривать сам с собой. Отвечал на собственные вопросы. Не безумие – лишь страх, что дар речи может быть утрачен.

Безумие вздымалось не раз на протяжении ранних лет. Слепая грызущая тяга выйти вон! Выйти вон в безвоздушные просторы Камня. Наконец умереть, покончить с этим никчемным существованием.

Но квонсет соорудили без дверей. Те, кто его сюда доставил, вышли через щель, которую за ними намертво затянуло пласталью, и выхода там не было.

Безумие приходило часто.

Однако выбор пал на него далеко не случайно. Он цеплялся, за свое здравомыслие, знал, что в нем его единственное спасение. Сознавал, что было бы гораздо ужаснее закончить свои дни в этом квонсете беспомощным маньяком, нежели сохранить здравый ум.

Феррено не переступил критическую черту и вскоре стал все больше удовлетворяться своим миром в скорлупе. Он ждал, поскольку делать ему было больше нечего; и в ожидании умиротворенность сменилась бешеным нетерпением. Он стал считать это тюрьмой, потом гробом, потом – окончательной чернотой Последней Дыры. Он просыпался в безжалостной ночи, задыхаясь от горловых спазм, руки яростно когтили губчатую резину кушетки.

Время ушло. Миновала грань, за которой он уже не мог сказать, как оно ушло. Жизнь стала сухой, как пыль, и временами Феррено сомневался, действительно ли он все еще живет. Не будь у него автоматического календаря, он вряд ли знал бы, что прошли годы.

И всегда, всегда, всегда огромное тусклое сонное око сигнала тревоги. Пристально глядящее ему в спину, скрытое в потолке.

Оно соединялось со сканерами – теми, что громоздились за квонсетом. Сканеры, в свою очередь, взаимодействовали с плотной сетью межпространственных лучей, смыкающихся в самой дальней точке горизонта, какую только Феррено мог себе представить.

В свою очередь, узлы сети были связаны со сторожевыми установками – их металлические и пластиковые умы тоже выжидали, наблюдали за беспощадными враждебными чужаками, которые могут однажды явиться.

Враг уже приходил, о нем знали: были обнаружены следы причиненных им разрушений. Остатки великих и могучих цивилизаций, превратившихся в микроскопическую пыль после вторжения страшного захватчика.

Те, кто забросил сюда Феррено, не отваживались странствовать по Вселенной, пока где-то существуют Другие. Где-то… выжидают. Установили межпространственную сеть, соединенную со сторожевыми установками. Вся система замыкалась на сканерах, к которым был подключен большой тусклый «глаз» в потолке квонсета.

Затем Феррено поставили здесь часовым.

Поначалу он нес службу ревностно. Ожидая, был уверен: то, что должно явиться, произведет громоподобный шум, нарушит вечное молчание его мыльного пузыря. Он ждал кровавых отблесков, фантастических теней, пляшущих по комнате и мебели. Он даже провел пять месяцев в размышлениях: какую форму примут эти тени, когда час пробьет.

Затем Феррено вступил в период неврастении. Беспричинно вскакивал и таращился на «глаз» . Галлюцинации: звон в ушах, мерцание. Бессонница: может свершиться, а он и не услышит.

С течением времени Феррено все больше отстранялся от «глаза», надолго забывая о его существовании. Покуда окончательно не понял: она была безотлучно с ним, эта муторная штука, о которой то и дело забываешь, такая же его часть, как собственные уши, собственные глаза. Он выявил это в глубинах памяти но это было там всегда.

Всегда там, всегда начеку, всегда готовое вырваться.

Феррено никогда не забывал, почему он здесь. Он никогда не забывал, по какой причине его забрали.

И день, когда за ним пришли.

Вечер был бледен и полон звуков. Флаеры стрекотали в воздухе над городом, на траве играли в крикет, шум голографа доносился из гостиной дома.

Крепко обнимая свою девушку, он сидел на веранде, на скрипучей качалке, которая чмокала стенку каждый раз, когда они чересчур откидывались назад. Он как раз отхлебнул лимонада – запомнился его освежающе-кислый вкус, – когда трое мужчин шагнули из сумерек на веранду.

– Вы Чарльз Джексон Феррено, девятнадцати лет, шатен, карие глаза, рост – пять футов десять дюймов, вес – 158 фунтов, шрам на правом запястье?

– Д-да… а что? – пробормотал он.

Вторжение этих незнакомцев, да еще в самые интимные мгновения, повергло Феррено в замешательство.

Затем они схватили его.

– Что вы делаете? Отпустите его! – вскричала Мари.

Перед ней мелькнуло светящееся удостоверение, и она испуганно умолкла, подавленная их властью. Затем они поволокли его, воющего, во флаер, черный и безмолвный, и вихрем понеслись в пустыню Невада, к пласталевому зданию, где размещалась штаб-квартира Центральной Космической Службы.

Методом гипноза его обучили обслуживанию межпространетвенной связи. Навыки, которые он сам не обрел бы и за двести лет – перебор миллиона вариантов подключения, – внедрили в него механически.

Затем его подготовили к полету.

– Зачем вы так со мной поступаете? Зачем вы меня забрали? – кричал он, в отчаянии пытаясь разодрать шнуровку герметического костюма.

Ему объяснили. Марк LXXXII сквозь платиновое нутро просеял сорок семь тысяч перфокарт, и лучшим среди всех был признан Феррено. Выбор пал на него. Безукоризненно точная машина сообщила, что он наименее подвержен сумасшествию, унынию, срывам. Он был лучшим, и служба нуждалась в нем.

Потом – корабль.

Hoc чудища был нацелен прямо в безоблачное небо, самое голубое и ясное, какое Феррено когда-либо видел. Затем – грохот, рев и перегрузка, когда корабль ринулся в космос. И почти неощутимая тряска, когда судно заскользило через гиперпространство. Странствие сквозь млечную розоватость не-пространства. Затем опять тряска и – там! Направо-налево-не-доходя-упрешься – вот он, голый маленький астероид с пупырышком квонсета.

Когда ему поведали о враге, он бросился на них, но его втолкнули обратно в пузырь, заблокировали герметический шлюз и вернулись на корабль. После этого они покинули Камень. Рванули вверх и, описав дугу, скрылись из виду в космическом пространстве.

Руками, покрытыми кровоподтеками, он колотил по упругой пластали гермошлюза и смотровым окошкам.

Он никогда не забывал, зачем он здесь.

Он пытался вообразить врагов. Были они отвратительными, похожими на слизняков тварями с некой темной звезды, от которых кольцами распространялись вязкие ядовитые флюиды, проникая в земную атмосферу; были они паукообразными вампирами со щупальцами; возможно, были они тихими, благовоспитанными существами, сводящими на нет все человеческие порывы и амбиции; были они…

Феррено продолжал в том же духе, пока это совершенно не перестало занимать его. Потом он забыл о времени. Но помнил, что он здесь для того, чтобы наблюдать. Наблюдать и ждать. Часовой у врат Вечности, дожидающийся неведомого врага, который может налететь ниоткуда, чтобы погубить Землю. А может, этот враг бесследно исчез тысячелетия назад оставив его здесь в бессмысленном дозоре, обреченного на пустую жизнь.