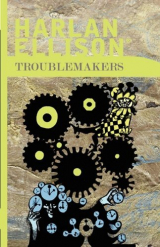

Текст книги "Нарушители спокойствия (рассказы)"

Автор книги: Харлан Эллисон

Жанр:

Киберпанк

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

НАРУШИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ:

Рассказы ХАРЛАНА ЭЛЛИСОНА

Вступление:

Этот парень попадет в тюрьму!

INTRODUCTION: «THAT KID’S GONNA WIND UP IN JAIL!». Переводчик Н.И. Яньков

Притворяться бесполезно: слишком много «молодых людей» (что бы это ни значило, 4-6-летние, 10-13, 15-20-летние?) С которыми мне приходится сталкиваться в наши дни, – это, по словам Даффи Дака{1}, мароны[1]1

Мароны – представители особых сообществ беглых рабов-негров и их потомков смешанного происхождения (мулаты, самбо), на протяжении веков ведущих полукочевой и практически независимый образ жизни в глухих горных регионах вдали от центров европейской колонизации в Западном полушарии.

[Закрыть]. Тупые, апатичные, угрюмые, тупоголовые, высокомерные, полуграмотные, тупые, неуважительные, не обращающие внимания на то, что происходит вокруг них, бесчестные, раздавленные давлением сверстников и телевизионной рекламой, грубые, тупые, рабы самых низких проявлений дешевой дерьмовой массовой культуры (как, например, рестлиг[2]2

Сегодня рестлинг – это шоу, где на глазах у многомиллионной аудитории мужики и женщины в разноцветных трико и костюмах инсценируют принципиальную вражду. Настоящий театр эмоций, где сценарий пишется заранее и согласовывается со всеми бойцами шоу. Когда бой закончится, а зрители разойдутся, участники мило улыбнутся друг другу, но под камерами они – боги войны, способные уничтожить соперника.

[Закрыть]; бой-бэнды[3]3

Бой-бэнд – «мальчишеская музыкальная группа», вокальная поп-группа, состоящая из юношей привлекательной внешности и ориентированная на девушек предподросткового и подросткового возраста.

[Закрыть]; идиотские имиджевые комиксы демонстрирующие подросткам женщин с пустыми взглядами – сплошь ноги, голые задницы, груди как дыни на уровне шеи; самодельный мош-пит{2} под наркотой; и старые военно-морские тряпки, в которых каждый из них выглядит либо как суматошная леди или безмозглый бродяга с обвисшими штанами), склонные реагировать даже на незначительные проблемы гневом или насилием, потому что им промыли мозги, заставив поверить, что всё, чего они хотят, они должны иметь, и всё должно быть дано им бесплатно, и, о да… я упоминал, что они тупые? Упоминал ли я также, что они невежественны? А это не совсем то же самое, что тупость. И разве осознание всего этого не портит вам жизнь, которая и так не очень радостна?

Но когда какой-то умник, какой-то совершенно незнакомый человек, намного старше тебя, о котором ты никогда раньше не слышал, смотрит на тебя так, что ты понимаешь – он причисляет тебя к таким «молодым людям», то это сбивает тебя с толку, и ты не можешь понять, что ты сделал не так, чтобы оправдать такое к себе отношение. Очень мило, очень круто я себя при этом чувствую.

Так что, ладно, исходя из выше сказанного, нужно говорить не обо всех детях-подростках. А только о тех, с кем приходится иметь дело каждый день. Тупоголовые, хулиганы, злобные маленькие крысы, которые смеются над тобой за твоей спиной или прямо в лицо, потому что ты слишком толстый, или слишком тощий, или слишком коротко подстрижен, или ты не можешь контролировать пердеж, или ты все время натыкаешься на предметы, или у тебя адская эпидемия прыщей на этой неделе, или твоя мамочка странно одела тебя, или ты говоришь с акцентом, или ты хорош в спорте, но придурки думают, что ты просто большой тупой бык, или ты действительно любишь читать и получаешь приличные оценки, но качки и прочие шлюшки думают, что ты принц Королевства компьютерщиков.

Не все подростки попадают в категорию «молодые люди», но и они могут по дурости сломать себе жизнь. Я знаю это не по наслышке. Когда я был молодым, я чуть-чуть это не сделал. И у меня есть книга, которая не спасет вам жизнь, не избавит от метамфетамина, не превратит ваш академический спад в восхождение на новый уровень и даже не избавит от прыщей. Это книга о некоторых неприятностях, в которые мы все попадаем. Читайте «Громыхание». Книга предупреждений, своеобразное «га-адилу-у»!{3} Чтоб вы знали – так кричат шотландцы, готовясь вылить ведро с помоями из окна. С уроками, которые нужно извлечь из моей собственной испорченной и дьявольской юности.

Беда – это мое второе имя с тех пор, как мне исполнилось два-три года. Да, в те далекие времена я был тем, кому всегда предрекали, что я закончу жизнь в тюрьме, или в канаве, и грузовики забросают мой несчастный труп мусором и грязью. Что ж, этого не случилось. У меня есть слава и деньги, и мастерство, и отличная жена – хозяйка дома. И она давно просила меня написать книгу для вас, ребята.

Итак вот, эта книга, которую ты сейчас держишь в руках, это сборник странных маленьких историй, что-то вроде современной версии басен Эзопа, только не совсем.

И вот что я тебе скажу, я вовсе не герой, я такой же фу… ну ты понимаешь, что я имею в виду, я такой же испорченный, как и ты. Так что читай истории и, если получишь удовольствие, если они заставят тебя улыбнуться, или немного напугают, то… (если у тебя в жизни все получится и, когда ты станешь взрослым, ты разбогатеешь) пришли мне немного денег.

Потому что я просто бедный старый парень, пытающийся зарабатывать на жизнь в мире, полном «молодых людей», которые умнее меня, хитрее меня, быстрее меня; и я почти на грани того, чтобы стать бомжом. Итак, когда станешь богатым и знаменитым, имей в виду, ну, ты понимаешь, возможно это случилось и благодаря тому, что ты прочел эту книгу, и… пришли мне пару баксов.

Я люблю вас, ребята, вы знаете это, не так ли? Я просто люблю вас.

Ваш приятель Харлан.

ХАРЛАН ЭЛЛИСОН, Шерман Оукс, Калифорния.

Переход

«ON THE DOWNHILL SIDE».

Переводчик Н.И. Яньков.

Вот одна из немногих истин, которые я усвоил наверняка, после того как уже в тринадцать лет познакомился с наркотой и отправился бродяжничать (это не имело никакого отношения к моим родителям, они не били меня, просто я был непоседливым ребенком и хотел увидеть мир). Истина заключается в следующем: большинство причин, которые мы приводим для того, чтобы оправдать сделанное, то или иное, обычно это то, за что на нас накричали, наказали или арестовали, так вот, большинство причин, которые мы выдумываем, – чушь собачья (я бы использовал выражение покрепче, но библиотеки собираются пополнить свои фонды этой книгой). Все эти причины и отговорки – просто неубедительны, и они только раздражают людей, кричащих на вас. Так что выкинь их из головы, нечего придумывать чушь. Единственная причина, которая имеет хоть какой-то смысл, звучит так: «тогда это казалось хорошей идеей». Какой бы неубедительной она ни была, но это правда. «Зачем ты разбил то окно?» – «Тогда это казалось хорошей идеей». «Зачем ты связался с этой шлюшкой, ведь знал, что ни к чему хорошему это не приведет?» – «Тогда это казалось хорошей идеей». «Зачем ты попробовал этот чертов крэк?» – «Тогда это…». Ну, ты понял. Жаль, что парень который будет дальше рассказывать свою историю, этого не понял. Потому что истинный ответ на вопрос, который он сам себе задавал: «Почему я полюбил её, ведь она не ставит меняя ни в грош, а это такая боль?» должен был быть таков – «Тогда это казалось, что…». И нечего было ему мучиться, искать другие ответы. – «В любви всегда есть тот, кто целует, и тот, кто подставляет щеку». – Французская пословица. А вот что он рассказал:[4]4

Предисловия ко всем рассказам сборника перевел Н.И. Яньков.

[Закрыть]

Она гуляла в благодатной прохладе кишащей тараканами луизианской ночи и не отбрасывала тени – все ясно, свой кадр, призрак. А когда она смогла взъерошить шелковистую гриву моего единорога (мой единорог при этом заржал, наклонил голову, и она погладила спираль из слоновой кости на его роге), я понял, что она девственница. Ее звали Лизетт, и она была греческим храмом, в котором никогда не приносили жертв. Весталка из Нового Орлеана.

Этого происходило в так называемом Ирландском канале, районе Нового Орлеана, где много десятилетий назад обосновались ирландцы с кружевными занавесками; теперь их не стало, и район захватили кубинцы. Сейчас народ спал, приходя в себя после душного дня. Всем снилась либо духота прошедшего дня, либо невыносимый предстоящий день. Настало время ночных призраков. Журнальная улица потихоньку наполнялась ими, выползавшими из подворотен и переулков. Один такой призрак подошел ко мне, подзывая к себе моего единорога. По поведению единорога было ясно – она девственница. Я замер в ожидании.

Встреча на улице требует ритуала. Нужно подождать и не дышать слишком громко, если хочешь насладиться обществом ночного призрака.

Она посмотрела поверх красивой головы моего единорога и улыбнулась мне. Ее глаза были трудно определимого оттенка серого. Я поинтересовался:

– Тебе не холодновато?

– Когда мне было тринадцать, – сказала она, беря меня за руку и делая два неуверенных шага, ведя меня за собой вверх по улице, – или, возможно, мне было двенадцать, ну, неважно, когда мне было примерно столько лет, у меня была чудесная шаль из бельгийского кружева. Я могла бы заглянуть в нее и увидеть неразгаданные тайны солнца и других звезд. Я уверена, что кто-то важный и очень великодушный купил эту шаль у антиквара и щедро заплатил за нее.

Мне показалось, что это не является ответом на простой вопрос. Но она добавила:

– Королеве бала Марди Гра[5]5

Марди Гра (аналог нашей Масленицы) так сильно вошел в культуру Нового Орлеана, что отменяли его только в самых чрезвычайных случаях.

[Закрыть] не бывает холодно.

Я шел рядом с ней, холодная уклончивость ее руки связывала нас, в моей голове была путаница вариантов продолжения беседы, ни один из которых не был удовлетворительным.

За нами молча следовал мой единорог. Ну, не совсем бесшумно. Его платиновые копыта стучали по мостовой. Она была само совершенство. Боюсь, я почувствовал укол ревности. Как она гладила единорога. Я был покорен ею совершенно.

– Когда ты была королевой бала?

Дата, которую она мне назвала, была сто тринадцать лет назад. Должно быть, ей там, внизу, в ее каменной обители, было зверски холодно.

Есть небольшая книжка «Правила поведения в ресторанах Нового Орлеана», но, насколько я помню, в книге нет ни слова о том, как правильно вести в них призракам. И там ничего не говорится о замечательных кладбищах Западного берега Нового Орлеана и есть ли изысканные рестораны в тех местах. Человек тщетно ищет исчерпывающее руководство о том, как действовать во всех мыслимых ситуациях в этой изменчивой, непостоянной вселенной. И, потерпев неудачу в поисках, он страдает от необходимости самому находить правильное решение, впадает в уныние от того что это не просто. Находясь рядом с Лизетт, я испытывал именно это.

Мы гуляли какое-то время и узнавали друг друга, насколько это было возможно. Ключевым здесь является то, что мы редко стремимся узнавать другого достаточно глубоко. Нам не хватает для этого искреннего желания. Я не извиняюсь, это несомненный факт – большинству связей не хватает глубины. Мы оказываемся в разных местах в разное время и на короткий промежуток времени связываем свою жизнь с другими – так же, как Лизетт взяла меня под руку, – а затем, по истечении какого-то времени, мы расходимся. Иногда сквозь пелену боли; обычно сквозь завесу воспоминаний, которая цепляется, а затем проходит – иногда так, как будто мы никогда не соприкасались.

– Меня зовут Пол Ордал, – сказал я ей. – И самое ужасное, что когда-либо случалось со мной, – это моя первая жена Бернис. Я не знаю, как еще это выразить – даже если это звучит мелодраматично, то, что произошло, – она сошла с ума, после того как я развелся с ней (а, может, из-за того?), и ее мать поместила ее в частную психиатрическую клинику.

– Когда мне было восемнадцать, – сказала Лизетт (такое впечатление, как будто мои слова пролетели мимо ее ушей), – моя семья устроила вечеринку в честь моего выхода в свет. Мы жили в Гарден Дистрикт, на Притания-стрит. Дом прекрасный, белый в южном колониальном стиле – сейчас их называют довоенными – с греческими колоннами. У нас была беседка цвета хурмы в саду за домом, прямо рядом с плакучей ивой. Она была шестигранной. Восьмиугольной. Или все-таки шестиугольная? Это была самая красивая вечеринка. И пока она продолжалась, я улизнула с парнем… Я не помню его имени… и мы пошли в беседку, и я позволила ему потрогать мою грудь. Я не помню его имени…

Мы шли по Декейтер-стрит, направляясь к Французскому кварталу; справа от нас была Миссисипи, темная, но дававшая о себе знать. Я решил тоже пропустить ее слова мимо ушей:

– Видишь ли, после того как ее мать отправила ее в больницу прошло четыре года. Я только дважды слышал о них за это время и, честно говоря, вспоминать об этом больше не хотел. Однажды, после того, как я начал прилично зарабатывать, ее мать позвонила и сообщила, что Бернис нужно перевести в государственную психушку, поскольку частную лечебницу она оплачивать больше не в состоянии. Я деньги отправил и сказал, чтобы она мне больше не звонила. Конечно, я мог бы денег выделить и побольше, но я снова женился, у моей новой жены был ребенок от предыдущего брака. Да и не хотел я больше ничего отправлять. После этого был только один телефонный звонок… это было самое ужасное, что когда-либо случалось со мной…

Мы гуляли по Джексон-скверу, глядя на очень черную траву, читая таблички, прикрученные к остроконечному забору, таблички, говорящие о том, что Новый Орлеан когда-то принадлежал французам. Мы сели на одну из скамеек.

– Фамилия моей новой жены была Шарбонне. – Я произнес это с хорошим французским акцентом и поинтересовался. – А ты можешь так сказать?

– Я вышла замуж за очень богатого человека. Он занимался недвижимостью. Одно время ему принадлежал целый квартал на Бурбон-стрит, теперь это Вьё-Каррэ. Он очень восхищался мной. Он пришел и попросил моей руки, и моей маме пришлось заключить сделку, потому что мой отец был слишком слаб, чтобы сделать это – он, как обычно, был пьян. Теперь я могу это признать. Но это не имело значения, я уже выяснила, как мой жених устроен в финансовом плане. Он не был обычным мужчиной, и красивым не был. Но он был богат, и я вышла за него замуж. Он дарил мне подарки. Я делала то, что должна была делать, играла роль жены. Но я отказалась заниматься с ним любовью после того, как он подружился с тем ужасным евреем. Моего мужа звали Данбар. Клод Данбар, возможно, вы слышали это имя? Наши вечеринки были довольно известны.

Прямого ответа на свой вопрос я вновь не получил – видимо таковы правила нашего разговора, но название Францусский квартал – Вьё-Каррэ – прозвучало вполне по-французски.

– Не хочешь ли кофе с пончиками в Дю Монд? – Предложил я.

Она мгновение смотрела на меня, как будто хотела, чтобы я сказал что-то еще, затем кивнула и улыбнулась.

Мы прогулялись по скверу. Мой единорог ждал у обочины. Я почесал его радужный бок, и он высек искру из бордюра правым передним копытом.

– Я знаю, – сказал я ему, – скоро переход. Но не сейчас. Потерпи. Я тебя не забуду.

Мы с Лизетт зашли в кафе Дю Монд и я заказал два кофе с теплым молоком и две порции пончиков.

От реки веяло прохладой, и я продолжил рассказ о своей жизни:

– Я был в Нью-Йорке, получал награду на съезде архитекторов. Я упоминал о том, что я был архитектором? – Да, именно им я был в то время, архитектором – и давал телевизионное интервью. Мать моей первой жены увидела мое выступление, просмотрела газеты, чтобы узнать, в каком отеле мы проводим конференцию, узнала номер моей комнаты и позвонила мне. Я довольно поздно явился в отель после банкета, на котором мне вручали награду. Сидя на краю кровати, снимал ботинки, галстук от смокинга свисал с расстегнутого воротника, я готовился просто бросить одежду на пол и завалиться спать, когда зазвонил телефон. Это была моя бывшая теща, которая, по моему мнению, была ужасным человеком, сущей ведьмой, ужасным, просто ужасным человеком. Она начала рассказывать мне о Бернис в психушке. Что держали ее в маленькой комнате, что она большую часть времени смотрела в окно. Что она впала в детство и большую часть времени даже не узнавала свою мать, но в минуты просветления говорила что-то вроде: «Не позволяй им причинять мне боль, мамочка, не позволяй им причинять мне боль». Мне надоело ее слушать, и я поинтересовался, чего она от меня хочет, нужны ли ей деньги для Бернис, или может она хочет, раз уж я все равно нахожусь в Нью-Йорке, чтобы я навестил Бернис? В ответ прозвучало испуганное: «Боже, нет»! А потом я услышал нечто ужасное. Она сказала, что в последний раз, когда она навещала Бернис, та обернулась, приложила палец к губам и прошептала:

– Тссс, мы должны вести себя очень тихо. Пол работает.

И, клянусь, змея свернулась у меня в животе. Это была самая ужасная вещь, которую я когда-либо слышал. Хотя тогда я этого полностью не осознал. У меня была уверенность, готовность поклясться Богом, что не моя вина в том, что Бернис оказалась в сумасшедшем доме, но все же оставалась маленькая частичка сомнения – а вдруг? И эти слова, просто выбили меня из колеи, но повторюсь, я тогда этого не понял. Я просто пропустил это мимо ушей, это была просто защитная реакция сознания, иначе это разрушило бы меня. Итак, рухнули эти железные стены уверенности в своей невиновности, а я просто продолжал что-то говорить, и через некоторое время она повесила трубку.

Только два года спустя я позволил себе задуматься об этом, и тогда я заплакал; прошло много времени с тех пор, как я плакал в последний раз. О, не потому, что я верил в эту чушь о том, что мужчине не положено плакать, а просто потому, что, наверное, не было ничего настолько важного, из-за чего стоило бы плакать.

Но когда я позволил себе услышать, что она сказала, я начал плакать, и продолжал плакать, пока, наконец, не пошел и, посмотрев в зеркало в ванной, спросил свое отражение: был ли такой случай, заставил ли я ее когда-нибудь замолчать, чтобы я мог работайте над чертежами?… И когда через некоторое время я увидел, что отражение отрицательно качает головой, мне стало легче. Это было, наверное, за три года до моей смерти.

Лизетт мой рассказ не впечатлил, она слизнула сахарную пудру пончиков со своих пальцев и пустилась в длинную историю о любовнике, которого она завела. Она не помнила его имени.

Было где-то за полночь. Я думал, что полночь послужит сигналом к началу перехода, но прошел час, а мы все еще были вместе, и она, казалось, не была готова исчезнуть. Мы вышли из кафе Монд и направились к центру Квартала.

Я презираю Бурбон-стрит. Стриптиз-клубы с пирожками на сосках{4}, запах похоти, карликовые души мужчин, настроенные только на плоть. Шум.

Мы прошлись по ней, как знатоки искусства по выставке картин. Она продолжала рассказывать о своей жизни, о мужчинах, которых она знала, о том, как они любили ее, о том, как она их отвергала, и о мелочах своего прошлого существования. Я продолжал рассказывать о своих возлюбленных, о всех женщинах, которые были дороги моему сердцу, как бы долго каждая из них ни была связана со мной. Мы говорили каждый о своем, наш разговор шел под прямым углом, встречаясь только на перекрестках молчания в конце истории.

Она захотела джулеп[6]6

Джулеп – алкогольный коктейль на основе бурбона (или другого крепкого спиртного напитка), воды, дроблёного льда и свежей мяты.

[Закрыть], и я отвез ее в Ройял отель, мы сидели в тишине, пока она пила. Я наблюдал за ней, изучая это призрачное лицо, выискивая хотя бы малейший признак интереса ко мне в ее глазах. Но там ничего не было, и я сгорал от желания сказать правильные слова, вызвать жару, от которой таяние этих ледников все же начнется. Но она выпила и предалась воспоминаниям о вечерах с молодыми людьми в похожих отелях сто лет назад.

Мы пошли в ночной клуб, где танцор фламенко и его труппа из двух женщин выступали на сцене, их черные туфли, сверкающие звездами, вызывали во мне резонанс (танцовщицы были весьма привлекательны), который я предпочел проигнорировать.

В клубе кроме нас были еще две пары, но чрезвычайно симпатичный танцор ни разу не посмотрел в ту сторону, и я понял, что он положил глаз на Лизетт и танцевал для нее. Он вцепился в лацканы своего пиджака-болеро и стучал каблуками по сцене, как человек, забивающий гвозди. Она наблюдала за ним, и ее язычок совершил совершенно очевидное кокетливое путешествие по краю бокала с ликером. Наливали минимум два бокала, а поскольку мне никогда не нравился вкус алкоголя, она была готова предотвратить выкидывание денег на ветер, выпив и мой, и свой собственный. Напивалась ли она или просто баловала себя, я не знаю. Это не имело значения. Я ослеп от ревности, и драконы завладели моими глазами.

Когда танцор закончил свое получасовое шоу, он подошел к нашему столику. Его костюм был облегающим цвета арктических озер. Его волосы были вьющимися и влажными после танца. Его привлекательность привела меня в бешенство. Произошла сцена. Он спросил, как ее зовут, я вставил комментарий, он попытался быть вежливым, почувствовав мое отвратительное настроение, она проигнорировала мой комментарий, он сказал что-то по-кастильски, она ответила, я встал и толкнул его, завязалась потасовка. Нас попросили уйти.

Оказавшись на улице, она отошла от меня.

Мой единорог стоял на обочине и хлебал что-то из чашки.

Я наблюдал, как она нетвердой походкой идет по улице в сторону Джексон-сквер. Я почесал шею своему единорогу, он перестал есть и долго смотрел на меня. В его гриве сверкали кристаллики льда. Понятно, волнуется, ведь приближается время перехода.

– Скоро, скоро, дружище потерпи, – сказал я.

Он вновь склонил свою элегантную голову к тарелке.

Я последовал за ней вверх по улице. Она быстро шла к парку. Я окликнул ее, но она не остановилась. Она начала водить рукой по стальным прутьям ограждения сквера. Кончики ее пальцев мягко постукивали по стойкам, и однажды я услышал щелчок наманикюренного ногтя.

– Лизетт!

Она пошла быстрее, проводя рукой по темным металлическим прутьям.

– Лизетт! Черт возьми!

Мне не хотелось бежать за ней; это было как-то ужасно унизительно. Но она уходила все дальше и дальше. В сквере были бродяги, они сидели, ссутулившись, на скамейках, вытянув руки вдоль спинок. Бродяги, парни с бородами и рюкзаками. Я вдруг испугался за нее. Хотя обосновать это было невозможно, ведь она была мертва уже сто лет. Для этого не было никаких причин… Но я боялся за нее!

Я бросился бежать, звук моих шагов эхом разносился по площади. Я поймал ее на углу и потащил за собой. Она попыталась дать мне пощечину, и я поймал ее за руку. Она продолжала пытаться ударить меня, расцарапать мне лицо наманикюренными ногтями. Я держал ее и отталкивал от себя, кружил и кружил, до головокружения, пытаясь вывести ее из равновесия. Она дико раскачивалась, вскрикивая и что-то нечленораздельно говоря. Наконец, она споткнулась, и я притянул ее к себе и крепко прижал к своему телу.

– Прекрати это! Остановись, Лизетт! Я… Прекрати это!

Она обмякла у меня на груди, и я почувствовал, как она плачет у меня на груди. Я отвел ее в тень, мой единорог подошел к нам и встал под уличным фонарем, ожидая.

Налетели ветры несбыточной мечты. Я услышал их и понял, что мы уже в шаге от перехода, что времени остается все меньше. Я прижал ее к себе и вдохнул запах ее волос, запах древесного дыма.

– Послушай меня, – сказал я тихо, прижавшись к ней. – Послушай меня, Лизетт. Наше время почти вышло. Это наш последний шанс. Ты прожила в своей каменной обители сто лет; я слышал, как ты плачешь. Я приходил туда, к тебе, ночь за ночью, и я слышал, как ты плачешь. Видит Бог, ты заплатила достаточно. Я тоже. Мы можем это сделать. У нас есть еще один шанс, и мы сможем это сделать, если ты попытаешься. Это все, о чем я прошу. Попробуй.

Она оттолкнулась от меня, тряхнув головой, так что каштановые волосы откинулись с ее лица. Ее глаза были сухими. Призраки могут это делать. Плакать, без слез. Нам отказано в слезах и в некоторых других вещах, я не буду говорить о них здесь.

– Я солгала тебе, – сказала она.

Я прикоснулся к ее щеке, ее волосы упали мне на руку:

– Я знаю. Мой единорог никогда бы не позволил тебе прикоснуться к нему, если бы ты не была чиста. Я – нет, но у него нет выбора со мной, он приставлен ко мне. Он мой попутчик, и он терпит меня. Мы друзья.

– Нет. Ты меня не понял. Вся моя жизнь была ложью. Все, что я рассказала тебе, было ложью. У нас ничего не получится. Ты должен отпустить меня.

Я не знал точно, куда она попадет после перехода, но я знал, как это произойдет. Я спорил с ней, пытаясь убедить ее, что у нас есть выход. Но она не могла в это поверить, у нее не было ни сил, ни воли, ни веры. Наконец, я отпустил ее.

Она обняла меня за шею и притянула мое лицо к своему, постояла так несколько мгновений. Затем поднялся ветер, в ночи послышались звуки, звуки зова, и она ушла, оставив меня там, в тени.

Я сел на бордюр и подумал о годах, прошедших с тех пор, как я умер. Годы без Музыки и Света в душе. Скитался, ничто не поддерживало меня, кроме воспоминаний и единорога. Как мне было жаль его; он был приставлен ко мне, пока я не получу свой шанс. И вот теперь это время пришло, я сделал все, что мог, и потерпел неудачу. Должна была состояться пара призраков, он и она, искренне любящая друг друга. Не состоялась. Шанс потерян. Почти потерян.

Лизетт и я были двумя сторонами одной монеты, обесценившейся, которую невозможно было потратить. Нас лишили последнего пристанища, не дали упокоиться с миром, бросили на произвол судьбы скитаться и раскаиваться в наших преступлениях, и только однажды между смертью и вечностью у нас будет шанс. Этой ночью… этой ничем не примечательной ночью… это был наш шанс.

Мой единорог подошел ко мне и потерся мордочкой о мое плечо. Я протянул руку и почесал у основания его спирального рога, его любимое место. Он издал долгий серебристый вздох, и в этом звуке я услышал приговор и ему, и мне. Наши судьбы были связаны. Связаны тем, кто предопределил шанс этой ночи. Но если я проиграю, то проиграет и мой единорог, тот, кто странствовал со мной все беззвучные, лишенные света годы.

Я встал. Я ни в коем случае не был готов к сражению, но как-то ведь нужно было потратить время этого мира оставшееся до перехода.

– Ты знаешь, где все это непосредственно будет происходить?

Мой единорог двинулся вдоль по улице.

Я последовал за ним, безнадежность боролась с разочарованием. До рассвета все должно закончится, у меня последний шанс. После полуночи начинается переход. Времени было мало, и, когда оно закончится, ни для Лизетт, ни для меня, ни для моего единорога не останется ничего, кроме времени. Навсегда.

Вскоре я понял, куда мы направляемся. Шум Квартала уже стих. Дело близилось к рассвету. Человеческие вши наконец-то заползли в свои норы, чтобы отоспаться после ночного разгула. Мне хотелось обрести силу, способную уничтожить раковую опухоль, в которую превратились Бурбон-стрит и Квартал с его туристической грязью и кричащим неоном, вернуть ему красочный, но здоровый вид, в котором он процветал сто лет назад, много лет назад. Но я был всего лишь призраком, а не одним из богов, обладающих такой силой, и очень об этом сожалел. Не плохо было бы совершить такое под занавес. У Лизетт, наверно, таких мыслей не было, ведь она здесь выросла, привыкла.

Мой единорог свернул на темные улицы, двигаясь всегда в одном и том же направлении, и когда я увидел первые черные очертания надгробий на фоне ночного неба, светлеющего ночного неба, я понял, что был прав в своем предположении о пункте назначения.

Кладбище Сент-Луис.

О, как я жалею тех, кто никогда не видел всемирно известное кладбище Сент-Луис в Новом Орлеане. Это идеальное кладбище, само совершенство, самое прекрасное кладбище во Вселенной. (В некоторых конструкциях есть совершенство, которое полностью определяет функцию. Например, датские стулья не могут быть ничем иным, как стульями. Они настолько совершенны, что, если бы мир, каким мы его знаем, закончился, и через миллиард лет новоорлеанские тараканы заняли бы в нем место человека. То они, занявшись археологическими раскопками и найдя один из этих стульев, несомненно поняли бы, для чего предназначен этот предмет. И, исходя из этого, они могли бы воссоздать облик человека. Хотя сами они стульями не пользовались, физически не были предназначены для этого. Именно такое совершенство имеют в виду, когда говорят о всемирно известном кладбище Сент-Луис.)

Кладбище Сент-Луис древнее. Оно вздыхает тенями, удобно устроенными склепами и многие стали известными после смерти только потому, что они были похоронены на кладбище Сент-Луис. Уровень грунтовых вод находится всего на восемнадцать дюймов ниже уровня Нового Орлеана – по этой причине здесь нет могил. Тела захораниваются над землей в склепах, в усыпальницах, скелетохранилищах, мавзолеях. Надгробия разные, нет двух одинаковых, каждое из них является свидетельством искусства камнереза. Свидетельством того высокого положения, которое покойный занимал при жизни.

Ночь близилась к концу. Рассвет еще не окрасил небо на востоке, но в ночи чувствовалось потепление; это было время моего шанса. Шанса Лизетт.

Мы приблизились к кладбищу, мой единорог и я. Из глубины, в центре каменной линии горизонта за оградой, было видно ледяное сияние пульсирующего синего света. Такой свет в рефрижераторе – холодный, плоский.

Я взобрался на своего единорога, прижался к его шее, вцепившись в гриву обеими руками, прижав колени к его шелковистым бокам, которые теперь переливались светом и красками, и издал негромкое одобрительное шипение, тихую команд «вперед».

Мой единорог перемахнул через ограду и мы оказались на всемирно известном кладбище Сент-Луис.

Я спешился и поблагодарил его. Мы начали пробираться между надгробными плитами, склепами, усыпальницами.

Голубое свечение становилось все отчетливее. И теперь я мог слышать, как ветры несбыточной мечты поднимаются, кружатся, налетают. Ветры перехода. Пульсация света, завывание ветров, умирающая ночь. Мой единорог оставался рядом. Даже мы, обитатели мира духов, знаем, когда нужно бояться.

В конце концов, я рассчитывал только на свой шанс, я не был под защитой бога. Беззащитный, даже после смерти.

За исключением некоторых случаев зимой, в Новом Орлеане нет тумана. Но сейчас вокруг нас начал формироваться туман. Я вспомнил ту ночь, когда я умер. Тогда был туман. Я покончил с собой.

От меня ушла моя третья жена. Она ушла ночью, пока я был на деловой встрече с клиентом; меня наняли проектировать церковь в Батон-Руж. В тот день я отпаривал старые обои в квартире, которую мы снимали. Это должен был быть наш первый совместный дом. Я использовал деревянную стремянку, конденсатор пара. Под потолком стояла такая ужасная жара, что я чуть не упал в обморок. Она принесла мне свежевыжатый лимонад. Затем я принял душ, переоделся и отправился на свою встречу. Когда я вернулся, ее уже не было. Была записка.

Мы с Лизетт были двумя сторонами одной монеты, лишенные после смерти покоя, если разобраться, за одно и тоже преступление. Она никогда никого не любила. Я любил слишком многих, то есть, по сути, не любил никого. Чрезмерное баловство в чем-то столь деликатном, как любовь, считается чудовищно оскорбительным в глазах Бога Любви. И наказание для таких – болтаться между смертью и вечностью, имея всего один шанс исправить этот тоскливый ужас. Сегодня это может случиться. Сегодня или никогда.

Вокруг нас образовался туман, и мой единорог подобрался поближе ко мне, какой-то маленький, почти робкий. Мы двигались в сферы, которых он не понимал, где его ограниченная магия была бесполезна. Это были сферы могущества, настолько недоступные даже существам из зоны лимбо – таким, как мой единорог, – настолько совершенно чуждые даже странникам промежуточной зоны – Лизетт и мне, – что мы были так же беспомощны и ничего не понимали, как и те, кто живет. У нас было только одно преимущество перед живыми, дышащими, пока еще не умершими людьми: мы точно знали, что царства по ту сторону существуют.