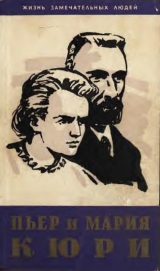

Текст книги "Пьер и Мария Кюри"

Автор книги: Ева Кюри

Соавторы: Мария Кюри

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)

Брак и семейная жизнь.

Личность и характер

первые я встретилась с Пьером Кюри весной 1894 года; тогда я жила в Париже, где уже в течение трех лет была студенткой Сорбонны [8]8

Вот краткие биографические сведения. Мое имя: Мария Склодовская. Мой отец и моя мать принадлежали к польским католическим семьям; оба они были преподавателями средней школы в Варшаве (Польша тогда была русской). Я родилась в Варшаве и там окончила гимназию; была несколько лет учительницей, потом, в 1892 году, приехала в Париж, чтобы получить высшее образование.

[Закрыть]. Я сдала лиценциатские экзамены по физике и готовилась к испытаниям по математике; в то же самое время я начала работать в исследовательской лаборатории профессора Липпманна. Один физик-поляк, который приходился мне родственником и который очень уважал Пьера Кюри, однажды пригласил нас обоих провести вечер с ним и его женой.

Когда я вошла, Пьер Кюри стоял в пролете стеклянной двери, выходившей на балкон. Он показался мне очень молодым, хотя ему исполнилось в то время тридцать пять лет. Меня поразило в нем выражение ясных глаз и чуть заметная непринужденность в осанке высокой фигуры. Его медленная, обдуманная речь, его простота, серьезная и вместе с тем юная улыбка располагали к полному доверию. Между нами завязался разговор, быстро перешедший в дружескую беседу; он занимался такими научными вопросами, относительно которых мне было очень приятно узнать его мнение, а также вопросами социальными или гуманитарными, представлявшими для нас обоих большой интерес; между его образом мыслей и моим, несмотря на то, что мы происходили из разных стран, было удивительное сходство; его можно приписать отчасти известному сходству моральной атмосферы, среди которой каждый из нас вырос в своей семье.

Мы снова встречались в Физическом обществе и в лаборатории; затем он попросил у меня позволения сделать визит. Я жила тогда в комнате на шестом этаже в студенческом квартале, в бедной квартирке, так как мои средства были крайне ограничены.

Однако я чувствовала себя счастливой, осуществив, наконец, в двадцать пять лет давнишнее пламенное желание серьезно заняться наукой. Пьер Кюри навещал меня, относясь с простотой и искренней симпатией к моей трудовой жизни. Вскоре он стал говорить мне о своей мечте посвятить всю жизнь научному исследованию и попросил меня разделить эту жизнь. Мне было не легко решиться на это, так как это означало разлуку с родиной, семьей и отказ от проектов общественной деятельности, которые были мне дороги. Выросши в атмосфере патриотизма, поддерживаемого гнетом, царившим в Польше, я хотела, как и многие из моих молодых соотечественников, посвятить свои силы сохранению национального духа.

Так обстояло дело, когда в начале каникул я покидала Париж, чтобы поехать к отцу в Польшу.

Наша переписка во время разлуки закрепила за родившуюся привязанность.

Летом 1894 года Пьер Кюри писал мне письма, которые я считаю удивительными в целом. Ни одно из них не было очень длинно, так как он имел привычку кратко выражаться, но все они были написаны с очевидным желанием дать узнать себя той, кого он избрал подругой, таким, как он есть, с объективной искренностью. Само изложение мне всегда казалось исключительным: никто не умел так, как он, в нескольких строках описать душевное состояние или положение, вызвав поразительно правдивый образ при помощи очень простых средств. Некоторые отрывки из его писем уже цитировались в этой книге, а другие будут приведены дальше. Здесь следует привести те места, где он высказывает свой взгляд на предполагаемый брак:

«Мы дали обещание друг другу (неправда ли?) быть по крайней мере в большой дружбе. Только бы Вы не изменили своего намерения. Ведь прочных обещаний не бывает; такие вещи не делаются по заказу. А все-таки как было бы прекрасно то, чему я не решаюсь верить, а именно – провести нашу жизнь друг подле друга, завороженными нашими мечтами: Вашей патриотической мечтой, нашей всечеловеческой мечтой и нашей научной мечтой. Из всех них, по моему мнению, только последняя законна… С научной точки зрения… мы можем рассчитывать на некоторое достижение; в этой области почва крепче и вполне доступна, и как бы мало ни было достигнутое, это – приобретение».

«Я горячо советую Вам вернуться в Париж в октябре. Меня крайне огорчит, если Вы не вернетесь в этом году. Не из дружеского эгоизма я говорю Вам: возвращайтесь. Мне только верится, что здесь Вы будете работать лучше и делать свое дело основательнее и с большей пользой».

Из этого письма можно понять, что Пьер Кюри не представлял себе иначе своего будущего. Он посвятил жизнь своей научной мечте: ему нужна была подруга, которая могла бы жить этой мечтой вместе с ним. Как он говорил мне неоднократно, он не женился до тридцати шести лет только потому, что не верил в возможность брака, соединенного с тем, что для него было абсолютной необходимостью.

Еще двадцати двух лет он писал в своем дневнике: «Женщина гораздо больше нас любит жизнь ради жизни. Умственно одаренные женщины – редкость. Поэтому, если мы, увлекшись некой мистической любовью, хотим пойти новой неестественной дорогой и отдаем все наши мысли определенной творческой работе, которая отдаляет нас от окружающего человечества, то нам приходится бороться против женщин… Эта борьба почти всегда неравная, так как на стороне женщин законная причина: они стремятся обратить нас вспять во имя жизни и естества».

В цитированном выше письме видна его непоколебимая вера в науку и в возможность при ее помощи всеобщего блага человечества; это настроение можно сопоставить с тем, которое продиктовало Пастеру известные слова: «Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной».

Благодаря этой вере, что все вопросы могут быть разрешены путем научных исследований, Пьер Кюри не был склонен принимать активное участие в политике. По воспитанию и чувствам он был демократ и социалист, но не был связан никакой партийной доктриной. Он, однако, всегда выполнял свои обязанности избирателя, как и его отец. Он не верил в применение принуждения как в общественной, так и в частной жизни.

«Что подумали бы Вы, – писал он мне, – о человеке, если бы ему пришло в голову пробить лбом стену из тесаного камня? А ведь такая мысль может явиться в результате наилучших побуждений, но, по существу, она нелепа и смешна.

Я полагаю, что определенные вопросы требуют общего решения и в настоящее время уже не допускают ограниченного, местного решения, а когда вступают на путь, который ведет в тупик, то можно наделать много зла. Я полагаю также, что справедливость – не от сего мира, и что самая крепкая система, или, вернее, самая экономная, та, которая одержит верх. Человек изнуряет себя работой, а все-таки живет нищим. Это возмутительное дело, но прекратится оно не по причине своей возмутительности. Вероятно, оно исчезнет потому, что человек – своего рода машина; а с точки зрения экономии выгоднее пользоваться любой машиной по ее норме, не насилуя».

В своей внутренней жизни ему была необходима такая же ясность и определенность, как и при изучении общих проблем. Стремление к лояльности по отношению к себе и к другим заставляло его страдать от компромиссов, которых требовала от него жизнь, хотя он доводил их до минимума.

«Мы все – рабы наших привязанностей, рабы предрассудков даже не своих, а дорогих нам лиц; мы должны зарабатывать себе на жизнь, а вследствие этого становимся частью машины. Самое тяжкое – это те уступки, которые приходится делать предрассудкам окружающего нас общества; больше или меньше, в зависимости от большей или меньшей силы самого себя. Если делаешь их чересчур много, то унижаешь себя и делаешься противен самому себе. Вот и я уже отошел от тех принципов, каких держался десять лет назад. В то время я думал, что надо держаться крайности во всем и не делать ни одной уступки окружающей среде. Я думал, что надо преувеличивать и свои достоинства и свои недостатки».

Таковы были мысли того, кто, сам не имея состояния, желал соединить свою жизнь с жизнью встреченной им бедной студентки.

По возвращении после каникул наши дружеские отношения становились для нас все более дорогими; каждый из нас понимал, что не найдет лучшего спутника жизни. Наш брак был решен и состоялся 25 июля 1895 года. Согласно нашим общим желаниям церемония была сведена к минимуму; она была гражданской, так как Пьер Кюри не принадлежал ни к какому культу, а я не была верующей. Родители Пьера Кюри приняли меня очень сердечно, и, в свою очередь, мой отец и сестры, присутствовавшие на моей свадьбе, были счастливы познакомиться с семьей, в которую я вошла.

Наша первая квартира, крайне скромная, состояла из трех комнат недалеко от Института физики. Ее главным достоинством был вид из окон на большой сад. Меблировка, сборная, состояла из вещей, принадлежавших нашим родителям. Наши средства не позволяли нам иметь прислугу. Я должна была сама заниматься хозяйством, к чему я уже привыкла в течение моей студенческой жизни.

Жалованье профессора Пьера Кюри равнялось 6 тысячам франков в год, и мы хотели, чтобы он не искал дополнительных заработков, по крайней мере вначале. Что касается меня, то я стала готовиться к экзамену на преподавательницу женских гимназий и получила место в 1896 году. Наша жизнь была целиком построена так, чтобы была максимальная возможность научной работы, и дни наши протекали в лаборатории, где Шютценбергер разрешил мне работать вместе с мужем.

Пьер Кюри был тогда живо заинтересован своей работой о росте кристаллов. Он желал узнать, растут ли некоторые грани кристаллов преимущественно перед другими из-за особой скорости роста или вследствие различий в растворимости. Он скоро получил интересные результаты (которые не были опубликованы), но должен был прервать эту работу, чтобы заняться исследованием радиоактивности, и никогда уже ее не возобновлял, о чем он часто сожалел. Я в то время была занята изучением намагничивания закаленной стали.

Подготовка к лекциям была одной из главных забот Пьера Кюри. Кафедра была только что основана, и никакой определенной программы курса не было установлено. Он разделил свои лекции на два отдела: кристаллографию и электричество; потом, убедившись в полезности для будущих инженеров серьезного теоретического курса электричества, он всецело посвятил свои часы этому предмету, и ему удалось создать курс (около 120 лекций), наиболее полный и наиболее соответствующий последним выводам науки из всех, прочитанных тогда в Париже. Для этого ему потребовались значительные усилия, чему я была ежедневной свидетельницей; он желал дать полное представление о явлениях и эволюцию теорий и идей и в то же время заботился о точности и ясности изложения. Он думал напечатать этот курс, но впоследствии, поглощенный многочисленными занятиями, к несчастью, не смог привести этого проекта в исполнение.

Мы жили в тесном единении, имея много общих интересов: теоретическая работа, опыты в лаборатории, подготовка к лекциям и экзаменам. В течение одиннадцати лет нашей совместной жизни мы почти не разлучались, и от этой эпохи остались лишь немногие строки. Наши дни отдыха или каникулы были посвящены прогулкам пешком или на велосипеде либо в окрестностях Парижа, либо на берегу моря или в горах. Интерес к работе был так интенсивен у Пьера Кюри, что ему трудно было прожить долго в таком месте, где не было возможности работать. Через несколько дней он уже говорил: «Мне кажется, что мы давно ничего не делали».

В экскурсии, напротив, он чувствовал себя счастливым и наслаждался прогулками, которые мы совершали вместе, как когда-то наслаждался ими с братом; но радость при виде красивых мест не мешала ему думать о научных вопросах. Мы посетили, таким образом, область Севенн, Овернские горы, равно как побережье Франции и некоторые из ее больших лесов.

Эти дни на воздухе и в красивых местностях оставляли глубокое впечатление, которое мы любили впоследствии вспоминать. Лучезарное воспоминание осталось у нас об одном солнечном дне, когда после длинного, тяжелого подъема мы ехали по зеленым лугам Обрана в чистом воздухе высоких плато. Другое яркое воспоминание оставил один вечер в долине Трюейр, где уже в сумерках мы задержались, наслаждаясь народной песней, что неслась с лодки, плывшей по течению, и замирала где-то вдали. Плохо рассчитав время переездов, мы не могли добраться до нашей квартиры раньше утренней зари из-за встречи с какими-то телегами. Лошади испугались велосипедов, и нам пришлось срезать наш путь по вспаханным полям. Затем мы снова попали на дорогу по высокому плато, залитому нереальным лунным светом, и только сонные коровы, ночевавшие в загонах, подходили к загородкам и степенно разглядывали нас большими, спокойными глазами.

Компьенский лес очаровывал нас весной своей нежной зеленью и необозримыми цветочными коврами из барвинка и анемон. Берега Луенга и опушка леса в Фонтенбло, усеянные водяными лютиками, вызывали восхищение Пьера Кюри. Мы любили тихую меланхолию берегов Бретани и ланды, покрытые вереском и диким терном, простиравшиеся до самых высот Финистера, напоминающих когти или зубы, далеко выступающие в море и обточенные им.

Позже, когда с нами был наш ребенок, мы были принуждены проводить каникулы в одной какой-либо местности, не переезжая с места на место. Мы жили тогда очень просто, в отдаленных деревнях, где нас едва можно было отличить от местных жителей. Я помню изумление американского журналиста, заставшего нас в Пульдю в тот момент, когда, сидя на каменных ступенях у дома, я вытряхивала песок из моих туфель. Но его смущение длилось недолго, и, освоившись с положением, он уселся рядом со мной и стал записывать карандашом в свою памятную книжку мои ответы на вопросы.

Между родителями моего мужа и мною установились самые сердечные отношения. Мы часто бывали в Со, где прежняя комната моего мужа навсегда осталась в нашем распоряжении; такая же нежная привязанность установилась между мной и Жаком Кюри и его семьей (он был женат и имел двоих детей); брат мужа стал моим братом и остался им навсегда.

Наша старшая дочь Ирэн появилась на свет в сентябре 1897 года, а несколько дней спустя Пьер Кюри имел несчастье потерять свою мать. Доктор Кюри тогда поселился с нами в доме с садом у укреплений Парижа (108, бульвар Келлерман), недалеко от парка Монсури. Там Пьер Кюри прожил до конца своей жизни.

С рождением нашего ребенка увеличились затруднения с организацией нашей научной работы, так как мне пришлось посвятить больше времени домашним заботам. К счастью, я могла оставлять свою девочку с ее дедушкой, который очень любил с ней возиться. Надо было думать о добывании новых средств для увеличившейся семьи и прислуги, которая с этих пор стала мне необходима в домашнем обиходе. Однако наше материальное, положение оставалось тем же в течение двух следующих лет, посвященных интенсивной лабораторной работе над радиоактивностью. Оно улучшилось лишь в 1900 году, правда в ущерб времени, которое мы могли отдавать научным исследованиям.

Всякие светские знакомства были исключены из нашей жизни. Пьер Кюри имел непобедимое отвращение к обязанностям этого рода; и молодым человеком и позже он не делал визитов и не завязывал неинтересных знакомств. Серьезный и молчаливый, он предпочитал лучше предаваться размышлениям, чем обмениваться банальными словами. Зато, напротив, он придавал большое значение отношениям с друзьями детства и с теми, с кем он был связан общностью научных интересов.

Среди последних прежде всего необходимо назвать Ж. Гун, профессора университета в Лионе. Его дружба с Пьером Кюри началась еще со времени, когда оба они были препараторами в Сорбонне. Они поддерживали постоянную переписку по научным вопросам и всегда с удовольствием встречались во время кратких посещений Ж– Гуи Парижа, когда они неизменно бывали вместе. Точно так же Пьер Кюри поддерживал давнишние дружеские отношения с Ш.-Эд. Гийомом, в настоящее время директором Палаты мер и весов в Севре. Они видались на заседаниях Физического общества, а иногда встречались в Севре или в Со.

Позднее вокруг Пьера Кюри образовалась группа более молодых друзей, занимавшихся подобно ему исследованиями в новых областях физики и химии: Андре Дебьерн, его сотрудник по работам в области радиоактивности, и близкий друг Жорж Саньяк, работавший с ним над Х-лучами, Поль Ланжевен, его бывший ученик, сделавшийся затем профессором, Жан Перрен, в настоящее время профессор физической химии в Сорбонне, Жорж Урбен, бывший ученик института, а теперь профессор химии и Сорбонне. Нередко то тот, то другой из них навещали нас в нашем тихом доме на бульваре Келлермана. Мы беседовали тогда относительно работ, которые мы вели или собирались ставить, и сообща радовались удивительным успехам современной физики.

В нашем доме не бывало больших собраний, так как Пьер Кюри не желал этого. Он чувствовал себя лучше, разговаривая в небольшом кружке, и редко ходил на какие-либо собрания, кроме заседаний научных обществ. Если случайно он попадал в среду, где общий разговор не мог его заинтересовать, он удалялся в спокойный угол и забывал об окружающем, погруженный в свои мысли.

Наши семейные связи были очень ограничены как с его, так и с моей стороны, так как его семья была невелика, а моя – далеко. Он тем не менее очень сердечно относился к моим родственникам, когда они приезжали ко мне в Париж или когда он встречался с ними во время каникул.

В 1899 году Пьер Кюри совершил со мной путешествие в австрийскую Польшу, в Карпаты, где одна из моих сестер, сама врач и замужем за доктором Длусским, заведовала вместе с мужем большим санаторием. С трогательным желанием узнать все для меня дорогое Пьер Кюри хотел учиться по-польски, хотя вообще он мало знал иностранные языки, и хотя я вовсе не советовала ему заниматься изучением языка, который не мог ему пригодиться. У него была искренняя симпатия к моей родине, и он верил в возрождение свободной Польши в будущем.

В нашей совместной жизни он позволил мне узнать себя, как он этого желал, и с каждым днем все более и более проникать в его мысли. Он превзошел все, о чем я могла мечтать в момент нашего соединения. Мое восхищение его исключительными достоинствами, столь редкими и возвышенными, непрестанно возрастало, и он казался мне единственным существом, свободным от всякого тщеславия и той мелочности, которую постоянно приходится встречать у себя и у других и судить о ней снисходительно, а о совершенстве лишь мечтать.

В этом, без сомнения, заключался секрет бесконечного обаяния, которое исходило от него и к которому нельзя было оставаться нечувствительным. Его задумчивое лицо и ясный взгляд были очень привлекательны. Это приятное впечатление увеличивалось его доброжелательностью и мягкостью его характера. Он иногда говорил, что он не чувствует себя борцом, и это было совершенно верно. С ним нельзя было завязать спора, так как он не умел сердиться. «Я не настолько силен, чтобы гневаться», – говорил он, улыбаясь. Если у него было мало друзей, то зато совсем не было врагов, так как ему никогда не случалось оскорбить кого-нибудь, даже по оплошности. Тем не менее его нельзя было заставить уклониться от раз намеченной линии поведения; эту особенность его отец выразил в данном ему прозвище «мягкого упрямца».

Он всегда откровенно выражал свое мнение, так как был убежден, что дипломатические ходы в общем бесполезны и прямая дорога в одно и то же время самая простая и самая лучшая. Этим он приобрел репутацию наивного; на самом же деле он действовал так по обдуманному желанию, а не инстинктивно. Может быть, именно потому, что он умел судить себя и сдерживаться, он и был способен ясно оценивать побудительные причины действий, намерения и мысли других, и если он мог не обращать внимания на детали, то редко ошибался в самой сущности. Чаще всего он сохранял про себя эти верные суждения, но он выражал их, не стесняясь, раз решившись на это, будучи уверен, что совершает полезный поступок.

В его сношениях с учеными он не допускал проявления самолюбия или личного чувства. Каждый успех доставлял ему удовольствие, даже в той области, где он сам мог надеяться на приоритет. Он говорил: «Не все ли равно, что я не напечатал эту работу, раз другой ее напечатал», – и думал, что в науке надо интересоваться сущностью дела, а не лицами. Всякая мысль о соревновании была так противна ему, что он осуждал его даже в виде конкурса или распределения по успехам в гимназиях и в виде почетных отличий. Он всегда давал советы и ободрял тех, кого он считал способными к научной работе, и некоторые из них сохранили за это по отношению к нему глубокую благодарность.

Если его манера обличала избранника, достигшего вершины цивилизации, то поступки характеризовали его как доброго человека, с врожденным чувством человеческой солидарности, полного понимания и снисходительности. Он всегда был готов помочь (по мере своих средств) каждому в затруднительном положении и даже потратить на это часть своего времени, что было для него самой большой жертвой. Его бескорыстие было настолько добровольно, что его часто не замечали; материальные средства, с его точки зрения, нужны были лишь для того, чтобы обеспечить, кроме скромного существования, возможность помогать другим и работать сообразно своим вкусам.

Что же сказать о его любви к родным и о ето достоинствах как друга? Его дружба, которую он дарил редко, была надежна и верна, так как она основывалась на общности идей и мнений. Еще реже дарил он свою привязанность, но как всецело отдавал он ее своему брату и мне! Его обычная сдержанность уступала место непринужденности, устанавливавшей гармонию и доверие. Его любовь была прекраснейшим даром, надежной поддержкой, полной нежности и заботливости. Как хорошо было жить в обстановке, где все было проникнуто этой любовью, и как ужасно после этого потерять ее! Предоставим ему слово, чтобы показать, как он умел отдаваться: «Я думаю о своей милой, наполняющей всю мою жизнь, и мне хотелось бы иметь новые способности. Мне кажется, если я сосредоточу свой ум только на тебе, как я сейчас сделал, я непременно увижу и самое тебя, и чем ты занята, а вместе с тем дам тебе почувствовать, что в эту минуту я весь принадлежу тебе, – но образное представление мне не дается».

Так кончается письмо, которое он писал мне в один из коротких периодов разлуки.

Мы не слишком верили в наше здоровье и наши силы, часто подвергавшиеся тяжелым испытаниям; время от времени, как это бывает с теми, кто знает цену совместной жизни, у нас являлся страх непоправимого. Тогда его простое мужество всегда приводило к одному и тому же выводу: «Что бы ни случилось, и если пришлось бы стать телом без души, все-таки нужно работать».