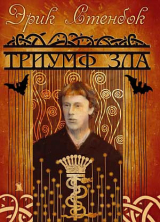

Текст книги "Триумф зла"

Автор книги: Эрик Стенбок

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)

– Впрочем, вряд ли мы заботили Сибу. Он любил одного отца.

Она произнесла без выражения:

– Тогда вы не в курсе событий, – тут она слабо улыбнулась, – да и как бы вы узнали об этом, если в своих немногих письмах к вам я писала о самых заурядных вещах. – Так же без выражения она произнесла: – После похорон Генри Сибу лишился рассудка.

– Лишился рассудка! – повторил мужчина. – Он же был таким толковым мальчуганом. Но это не причина, чтобы отдалять его от нас; скорее, наоборот. Думаю, мы должны забрать его из этих бельгийских туманов в Килкоран, где ему положено жить по праву, в своем собственном поместье.

Лицо его приобрело выражение общепринятой английской сдержанности; с язвительной злостью и в то же время кротко она ответила:

– Есть еще одна деталь, которую вы не знаете.

– Помилуйте, Маргарет, вы просто невыносимы! Что, черт возьми, вы хотите сказать? С меня достаточно унижения оттого, что я женюсь на женщине, которая гораздо богаче меня. Неужели вы думаете, что я собираюсь обмануть ребенка и лишить его наследства? В любом случае, – со смехом добавил он, – я не смог бы этого сделать, даже если бы захотел, поскольку Килкоран принадлежит ему.

– Килкоран, – ровно произнесла она, – не принадлежит ни ему, ни мне; мне даже больше, чем ему.

– О чем вы говорите? Могу ли я тогда узнать, кому он принадлежит?

На лице его появилось то грубое выражение, которое часто встречается у мужчин при разговорах со знакомыми женщинами. Во мне опять возникла неприязнь к нему. Но она продолжила:

– Надеюсь, вы не передумали вступать со мной в брак? Законный брак?

Поженимся, милый,

Ждать больше нет силы[41]

Она засмеялась и язвительно добавила:

– Тогда я могу сказать вам, что Сибу – не сын Килкорана.

– Он не сын Килкорана? Чей же он сын? – На его лице было истинное изумление. – Я не понимаю, что вы хотите сказать. Генри отдавал мальчику всего себя, а тот обожал Генри и, как вы сами сказали, после похорон обезумел от горя. Я прошу вас объясниться.

Тихо и со злостью она ответила:

– Неужели вы полагали, что только у вас имеется монополия на адюльтер?

Последовало долгое молчание. Наконец, он произнес:

– Я тоже сойду в Остраке.

В это время поезд уже подходил к Остраке. Мужчина помог своей спутнице спуститься на перрон, и уже оттуда до меня донесся его вопрос:

– Скажите мне одно. Знал ли Генри?

С еще большей злостью она ответила:

– Да!

ЧАСТЬ II

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Дед покойного графа Килкорана оставил после себя двух сыновей – Майкла и Патрика. В те дни законы против папистов и нонконформистов были еще в моде[42].

Младший брат Патрик объявил себя протестантом и заявил о претензиях на поместье отца. Но нашелся пергамент, написанный еще во времена королевы Елизаветы и гласящий, что Килкораны, предоставившие убежище нескольким беженцам-протестантам, награждались особыми привилегиями, и потому ни один член семейства, перешедший в протестантскую веру, не может изменить порядок наследования. Естественно, между братьями произошел разрыв. Майкл остался в родовом поместье, а Патрик уехал в Ольстер, где уже на закате жизни женился и обзавелся дочерью Элизабет, которая впоследствии вышла замуж за хорошо известного врача, сэра Джозефа Рэнделла, от коего родилась дочь Дороти.

Майкл тоже поздно обзавелся семьей. Его сын Генри женился на леди Маргарет Тримейн и оставил сына по имени Сибрандт.

ЧАСТЬ III

Глава I

(Почти годом ранее)

Рассказ леди Рэнделл

Прежде чем начать свою историю, я хотела бы представиться. Я – женщина; мой возраст никого не касается. Довольно сказать, что у меня есть дочь восемнадцати лет и что я рано вышла замуж: меня называют миловидной, и я, хоть это тоже имеет малое касательство к рассказу, вдова достаточно известного врача, сэра Джозефа Рэнделла. Меня зовут Элизабет, что, впрочем, известно всем моим знакомым. Итак, приступим:

Мы с дочерью, отличавшейся слабым здоровьем, остановились в одной остракской гостинице (выбранной из всех других): прежде всего по той причине, что нам необходимо было спокойное место (хотя Остраке спокойным не назовешь, ибо один ребенок в сабо может наделать больше шума, чем дюжина городских омнибусов), и еще потому, что эту гостиницу нам особенно рекомендовали, должна сказать, вполне заслуженно (мое упоминание о муже здесь вполне уместно, поскольку именно от него я переняла привычку к наблюдениям: от природы у меня пытливый склад ума). Но в этом городке чего-нибудь интересного было не найти. Да, гостиница была хороша: табльдот не вызывал упреков: но мы и были этим самым табльдотом – единственные жильцы на всю гостиницу, за исключением еще одного человека: он никогда не спускался к завтраку, но мы часто видели, как он входит и выходит из отеля. Соответственно, он-то и интересовал меня больше всего: странный мужчина с бледным лицом, на котором застыла печаль. Дороти – так зовут мою дочь – предложила взглянуть в книгу постояльцев и узнать, кто он такой; однако я сочла подобный поступок не очень порядочным, хотя мне самой ужасно хотелось это сделать. Так что я строго отчитала дочь за чрезмерное любопытство. Вообразите мой восторг и удивление, когда в один из дней незнакомец присоединился к нам за табльдотом.

Я уже говорила, что в нем угадывалась какая-то странность. Черты его лица сохраняли следы былой красоты. Я не могла судить о его возрасте: на вид ему было лет сорок, но казалось, что он состарился преждевременно; возможно, он был моложе. (Конечно, я описываю свои первые впечатления, ибо сейчас мне известно о нем почти все или более чем достаточно). Но продолжим.

Он сел за стол напротив нас, где было три свободных места: вместо привычной грусти его взгляд выражал нетерпеливое ожидание. Он явно ждал кого-то. Вскоре в зал вошли женщина и мужчина. Как бы мне их описать? Дама была в светло-голубом платье отличного покроя, – женский глаз обычно замечает такие вещи прежде всего. Она была безусловно красива – даже более того; грациозность ее форм и движений с первого взгляда поразили меня. Но то, что мне, как французы говорят, sautait aux yeux[43] в ее облике, были ее золотые волосы, заплетенные в толстые косы и уложенные по очень оригинальной моде. Мужчина был высок и определенно привлекателен. Она подошла к нему, я имею в виду мужчину, о котором говорила прежде: чтобы избежать путаницы, я буду называть его печальным господином. Женщина поцеловала его в щеку, а ее спутник по-дружески – мне показалось, даже нежно – похлопал того по плечу и довольно банально поприветствовал: «Как поживаете, старина?»

Единственным ответом печального господина было:

– Где Сибу?

– Он наверху, с няней, – отвечала женщина.

На лице мужчины возникло выражение крайней озабоченности: вновь прибывшие заняли места за столом, и нам подали суп. Мое любопытство разгорелось еще сильнее.

Внезапно лицо его изменилось: я уже говорила, что оно носило следы былой красоты, но теперь оно стало чуть ли не прекрасным; в зал вбежал мальчик лет восьми-девяти. Я должна описать его, чтобы сделать рассказ более понятным, хотя поначалу мне не удалось рассмотреть его лицо. Очаровательное видение. Даже не знаю, смогу ли я воздать ему должное: прелестные золотистые волосы (по которым я заключила, что женщина была его матерью) напоминали шелк и превосходили по красоте ее собственные золотые косы. Его глаза, как это ни странно звучит, были фиолетовы, с длинными загнутыми ресницами, и придавали ему вид преклоняющегося ангела с картины Луини. Впрочем, он вбежал в комнату: и я не успела оглядеть его как следует. Я успела лишь заметить, что он пролетел или даже проскользил через комнату и с криком «Папа!» бросился в объятия печального господина.

– Сибу, – заметила женщина, – ведь я же сказала тебе оставаться в номере: папа повидался бы с тобою позже.

Мальчик отвечал голосом, чье звучание странным образом напоминало органный vox humana:

– Папочка, можно я побуду с тобой? Я обещаю хорошо себя вести и совсем не разговаривать.

– Даже не знаю, – ответил мужчина. Тем не менее, мальчик остался с ним, усевшись на табуретку рядом.

Табльдот продолжался обычным образом. После супа нам подали рыбу, за которой последовало нечто странное под названием «ростбиф» и курица, сменившая свое обычное прозвание на «Poularde au cresson»[44]. Компания оживленно беседовала; признаться, я была удивлена, услышав, как наш печальный знакомый отпустил несколько шутливых замечаний.

Тем не менее, мне было интересно, в каких отношениях состоят эти люди. Было странно, что ребенок был почти или даже совсем не похож на отца; внешностью и цветом волос он походил на женщину, но данное сходство носило родственный характер, выражением лица он совершенно от нее отличался. С другой стороны, мальчик (забыв о своем обещании, он охотно вступал в разговор) называл женщину «матушка», а не «мама», в то время как печального господина он называл «папой». Второго мужчину он называл «дядя Альфред». Но тот был не похож ни на женщину, ни на печального господина: был он ее брат или его? Их ли родственник он вообще? Так или иначе, они говорили по-английски: и, дождавшись «Bavaroise de chocolat a la creme»[45], мы разговорились с ними, как обычно случается в маленьких гостиницах, и когда нам подали кофе – вернее, еще не подали (забыла упомянуть о своем ирландском происхождении), мы перешли в то, что зовется «салон для бесед». Там стояло фортепьяно; мальчик подбежал к нему и с мольбой повернулся к отцу.

– Папа, я не играл уже четыре дня. Можно, я чуточку поиграю – совсем чуточку?

Того это явно смутило, и он произнес:

– Возможно, дамы будут против.

Разумеется, мы – боюсь, довольно малодушно – заявили, что не возражаем. Но человек, которого назвали Альфредом, заверил нас:

– Это не так уж плохо. Он не станет играть «Сон Руссо» или «Битву под Прагой». Мальчик играет совсем недурно.

Более чем недурно! Мальчик сел за инструмент и заиграл. При первых звуках глаза его вдохновенно загорелись: точно божественный фиолетовый свет брызнул из них. Сейчас он был скорее похож на серафима в славе, чем на преклоняющегося ангела: и как он играл! То была странная и сложная импровизация, вариация на тему, которая показалась мне очень знакомой. Внезапно дочь наклонилась ко мне и прошептала:

– Мама, мы уже слышали эту мелодию раньше. Помните тот концерт в Брюсселе, на котором солировал Сибрандт ван ден Вельден? В программке эта пьеса называлась «Импровизированной вариацией на собственную тему». Но как о ней узнал этот ребенок? Мы слушали эту музыку так давно: в ту пору его еще на свете не было.

И тогда я вспомнила, что лет десять назад некий молодой музыкант по имени Сибрандт ван ден Вельден действительно пользовался популярностью. Меня поразило, что Дороти, моя дочь, которую я считала не особенно сообразительной (и, кстати, совершенно напрасно), сохранила в памяти то, о чем она слышала, когда ей было столько же, сколько мальчику, играющему сейчас на фортепьяно.

У нас определенно не возникло возражений.

На лице мужчины появилось выражение экстатического восторга – но вовсе не от игры сына. Я заметила (а мой покойный муж научил меня наблюдать за каждой мелочью), что на его лице отразились какие-то мучительные воспоминания.

Затем женщина произнесла:

– Право, Сибу, тебе пора в постель.

Мальчик не пожелал спокойной ночи матери и мужчине, которого звали Альфред: лишь своему отцу, при этом горячо его поцеловав.

Лицо того снова расцвело, и он начертал знак креста на лбу мальчика, который выскользнул из комнаты так бесшумно, что я не заметила момент его ухода. Женщина произнесла:

– Мы с Альфредом собираемся прогуляться по городу. Вы не хотите присоединиться к нам?

– Я тут уже все осмотрел, – ответил тот. – Так что оставайтесь, детки, наедине друг с другом.

Это было сказано вполне добродушно. Но я не смогла отделаться от ощущения, что в этом всем было что-то странное. Он попросил разрешения закурить; я разрешила и сказала дочери, что ей тоже пора бы отправляться спать. Таким образом, я осталась с ним наедине, как мне давно хотелось, чтобы удовлетворить свое любопытство и выяснить, кто он таков.

Глава II

– Что ж, – отважилась я сказать, ибо из последующего знакомства выяснилось, что он был куда общительней, чем мне казалось прежде, – могу ли я спросить вас напрямую – каким образом вы попали сюда? Я всегда считала, что это мы открыли Остраке. До нашего появления здесь никто не слышал английской речи: и потом, первооткрыватели всегда противятся вторжению в их любимое местечко.

– Не знаю, когда вы открыли Остраке, – любезно отвечал он, – но думаю, что я открыл его задолго до вас, довольно случайно; я, видите ли, знавал кое-кого из местных. – При этих словах на его лице опять появилось то мучительное выражение, которое я заметила раньше: и тут же обратилось в привлекательную улыбку (я даже не предполагала, что он может улыбаться). – С моей стороны было очень нечестно привезти с собой жену: это место определенно не придется ей по душе.

Задумчиво он добавил:

– Но как бы я жил без моего ребенка?

С самой первой встречи он показался мне излишне сдержанным, но сейчас был, похоже, склонен довериться мне. Не раз мне говорили, что я вызываю у людей подобные чувства. Но вместо этого я сказала:

– Как прекрасно играет ваш мальчик!

– О, да, у него замечательный талант к музыке.

– А ведь еще совсем дитя! Можно спросить, у кого он учился?

– Самое необыкновенное, – отвечал он, – что мальчик ни у кого не брал уроков. Он не разбирает нот и вряд ли воспроизведет даже простую песенку вроде «Домика у леса». Однако, по общему признанию, играет он неплохо.

– Так уж и неплохо, – подхватила я, – играет он просто великолепно. Словно бы по вдохновению.

– Вдохновение, – повторил он. – Какой смысл вы вкладываете в это слово? Вы наверняка понимаете его по-своему и не верите в сверхъестественное или противоестественное. (Как он об этом узнал: неужели догадался, что я жена врача?) Он продолжал: – Мне кажется, что он подвержен какому-то чуждому влиянию, иначе он не мог бы так играть.

– Но право, – сказала я, – с таким потрясающим талантом его следует отдать под опеку лучшим педагогам: при обучении приемам и азам музыки из него вырастет нечто феноменальное.

– Я не хочу, чтобы мой ребенок стал юным гением. Это сделало бы его тщеславным и самоуверенным, а он, Deo gratias[46], не таков.

Меня поразило то, что он употребил здесь эту обычную для католической службы фразу: и тут же записала печального господина в католики. Но мне по-прежнему хотелось выяснить о нем побольше. Поэтому, поразмыслив, я перешла в наступление.

– Ужасно скучный городок этот Остраке; нам с дочерью совершенно не с кем общаться.

Я собиралась выразить эту мысль несколько иначе, но уж как получилось, так получилось.

– Нам одним выделен целый салон на втором этаже, что выглядит довольно своекорыстно. Не хотели бы вы с женой зайти к нам на чашку чая? Мы с дочерью пьем чай обычно в пять часов вечера, следуя доброму английскому обычаю. Чай здесь совсем не пьют. Но мы привезли немного с собой, вместе с настоящим русским самоваром. Думаю, наш чай вам понравится.

– Мы с женой будем рады, – отвечал он. – Признаюсь, я не ожидал встретить англичан в Остраке.

– Раз уж нас выбросило на этот необитаемый остров, хотя и не совсем необитаемый, и островом его тоже не назовешь, – все же я оставляю за собой надежду увидеться завтра. На всякий случай дам свою визитку, – и я протянула ему карточку.

Он удивленно взглянул на нее, хотя я не могла понять, что удивительного было в моем предложении.

Но вот он протянул мне свою визитную карточку – и я изумилась больше его. На карточке стояло: «Граф Килкоран». Мой собственный кузен! встреченный мною в этой глухомани: да тот еще, который по семейным причинам вряд ли станет питать ко мне добрые чувства. Не поведя бровью, я заметила:

– Я вижу, мы в близком родстве: надеюсь, данный факт не помешает нам остаться друзьями.

– Лично я не вижу причин для вражды, – с приветливой улыбкой ответил он.

– Тогда смотрите, – продолжала я, – я ожидаю вас завтра к пяти часам, номер семнадцать. Вас с женой и ребенка и… (здесь я заколебалась, но все же рискнула) вашего шурина.

– Шурина? – переспросил он. – Я полагаю, вы говорите об Альфреде. Он мне не родственник, да и вам тоже. Но вы можете знать его семью. Его зовут Альфред Этенри, сын лорда Дангори. Они из Голуэя.

Конечно же, я их знала. Ведь нас объединяло нечто общее – мы не были англичанами: выяснилось, что мы оба ирландцы – еще одна сближающая деталь. Да к тому же родственники.

– Прошу прощения, но мне пора идти, – сказала я. – Дочь уже заждалась. À demain[47].

Глава III

На следующее утро я выглянула в окно и увидела, что мой кузен и его гениальный ребенок направляются рука об руку к той прекрасной большой церкви, которую в путеводителях вечно именуется собором, – хотя это вовсе не собор. Вполне обыденная картина, но она вызвала у меня бурю мыслей; точнее, поставила передо мной две темы, о которых я прежде не задумывалась. Что такое отцовство? В чем заключается смысл этой таинственной религии, которую меня научили ненавидеть и презирать? Я не любила своих родителей. Мать умерла, когда я была еще ребенком. У меня остались лишь смутные воспоминания о ней: сухая и строгая, с завитыми волосами. В отце было нечто такое, что заставляло относиться к нему с недоверием. Он заинтересовал меня лишь однажды – когда умирал, и это было страшно. Я присутствовала у его одра все время и слышала, как он бредил перед смертью, умоляя меня: «Элизабет, ради Бога и спасения своей души пошли за священником! За настоящим, католическим священником!» Затем он снова начинал бредить, повторяя раз за разом: «Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae»[48]; «hora mortis», – повторил он; внезапно, рванувшись с постели, и с полными ужаса глазами вскричал пронзительно: «Memorare O pessima neminam ad tuam[49]… проклятье! Я забыл эту молитву!» Упав на подушки, он тихо прошептал: «Esse derelictum?» Послали за священником, что меня удивило, ибо нас в Ирландии принято было называть «черными протестантами»[50]. Священника не оказалось дома. Мы жили в малонаселенной сельской местности. Священник уехал соборовать одну старую женщину, известную в округе своим благочестием, которая вряд ли нуждалась в этом последнем утешении так, как мой отец. Впоследствии я вышла замуж за врача, кто (как это часто с врачами случается) был атеистом. И все же меня продолжал мучить вопрос, какая таинственная сила заставила моего отца молить о последнем причастии после того, как он долгие годы хулил и отвергал религию? Но я отвлеклась. Несмотря на отчуждение двух наших семейств, у меня не было причин относиться враждебно к Килкорану, своему двоюродному брату; к тому же я не разделяла предрассудков отца – по крайней мере, в ту пору.

Глава IV

Итак, тем вечером они, как и обещали, пришли на чаепитие, и наше знакомство укрепилось. Мы приглашали друг друга на чай, вместе ходили в театр – ибо Остраке гордится, и заслуженно, своим театром, – на концерты и экскурсии по окрестностям. Учитывая наше с Килкораном родство, мы стали называть друг друга по именам. Чем больше я узнавала его, тем сильнее мне нравился мой кузен. Но это не относилось к Маргарет, хотя порой она могла быть просто очаровательной, и я определенно невзлюбила Альфреда, хотя он блистал умом и юмором. Его связывало с Маргарет нечто такое, что ставило меня в тупик; неужели Килкоран, которого нельзя было назвать ненаблюдательным, не замечал того, что буквально бросалось в глаза? Ко всему, что происходило между теми двумя, он относился с абсолютным безразличием. И это притом, что в других обстоятельствах он замечал малейшие подробности.

Что касается ребенка, разве не говорила я, что он сразу завладел моим сердцем? – чем больше я виделась с ним, тем сильнее становилась эта любовь. Мне трудно описывать его, хотя к тому времени мы уже успели познакомиться ближе. Он не относился к числу так называемых умненьких мальчиков; но он был смышлен и одарен, причем гнусная скороспелость, этот общий недостаток всех исключительных детей, напрочь отсутствовала в нем. Его скороспелость выражалась только в музыке, и здесь он действительно был развит не по годам; не будучи застенчивым, он умел молчать и следовал наставлению, что мальчиков должно быть видно, но не слышно. Он воодушевлялся, только находясь рядом с отцом; с другими он разговаривал, только когда его о чем-то спрашивали.

Глава V

Как-то раз мы были на концерте; концерт был исключительный – хотя в Англии концерты тоже бывают неплохи, – должен был выступать известный скрипач, не менее известный пианист и кто-то еще, чьи имена выветрились из моей памяти, да они и не имеют к этой истории никакого отношения. Никто из нас не приобрел программки заранее, и я ознакомилась с ней только перед самым концертом. Первое, что бросилось мне в глаза, был «Романс» для скрипки, сочиненный Сибрандтом ван ден Вельденом, о котором совсем недавно говорила дочь. Сейчас я уже не помню, что заставило меня связать его имя с семейством кузена. Мне просто подумалось, что оно их заинтересует. И оно действительно произвело на них впечатление, причем довольно неожиданное. Я уже говорила, что лет десять назад, будучи в Бельгии, мне довелось побывать на концерте Сибрандта ван ден Вельдена. Я живо помню его – как единственного слышанного мною исполнителя, не считая многих известных пианистов, кому удалось воссоздать и донести до слушателей игру Шопена. В те дни он имел огромный успех. Его оригинальные и яркие композиции были почти неизвестны за пределами Бельгии, и Остраке, его родной город, им по праву гордится, ибо не мог похвастать уроженцами такого масштаба.

Маргарет всегда отличалась бледностью; но не тою меловой бледностью, которая говорит о нездоровье, – ее кожа была цвета слоновой кости, что так шло ее золотистым волосам; я даже стала называть ее Хрисоэлефантиной[51]. Когда начался «Романс» для скрипки (программка была только у меня, и Маргарет не знала, какой номер будет следующим), ее лицо стало восковым. Мне показалось, что с ней вот-вот случится обморок, и я приготовилась оказать ей помощь. Но ничего подобного! В ее голубых глазах, неотрывно глядевших на мужа, ледяная ненависть сменилась укором, а укор – невыразимой нежностью. Да, она любила его, что было трудно угадать в ее манерах, хотя по виду они неплохо ладили. Однако здесь ошибки быть не могло. Если и можно было прочесть настоящую любовь в женских глазах, то это были глаза Маргарет. После чего на лице ее появилось мучительное выражение, напомнившее мне лицо ее мужа в день нашего знакомства, когда его сын играл на фортепьяно. Сейчас мой кузен сидел в глубине ложи, намеренно выбрав самый затененный уголок. Альфред был безразличен и явно скучал. А лицо мальчика сияло, будто озаренное небесным светом. Широко раскрытые глаза блестели, как аметисты, все его худенькое тело трепетало от восторга.

Почему же они так разволновались, слушая эту пьесу, которую лично я находила хоть и замечательной в своем роде, но все же недостаточно выразительной, чтобы вызвать подобные чувства? Я еще могла понять эмоции ребенка – он был очень впечатлительным к музыке; и все же, в этом случае, чрезмерно впечатлительным.

Концерт подходил к концу. Оставалось два номера, когда Дороти очень вовремя произнесла:

– Мама, я думаю, что после этой вещи дурацкая песенка из «Травиаты» будет просто невыносимой. Не лучше ли нам уйти?

Килкоран поддержал ее дрожащим голосом:

– Да, я согласен с вами.

Но, выходя из своего уголка на свет, он произнес с улыбкой:

– Очень жаль портить кому-то самые лучшие его впечатления.

Губы его улыбались, глаза – нет. Маргарет проворчала, впрочем, довольно вежливо:

– Я тоже считаю, что нам пора уходить.

И Альфред добавил:

– Да, здесь ужасно душно.

Глава VI

Тем же вечером в «салоне для бесед» Альфред предложил:

– Сибу, не мог бы ты сыграть нам что-нибудь?

Мальчик угрюмо ответил – я никогда не видела его таким, он всегда был очень приветлив:

– А что вам хотелось бы услышать?

Альфред, относившийся к мальчику с теплотой – что казалось мне лучшей чертой его характера, – сказал дружелюбно:

– Может, ты запомнил какую-нибудь вещь из этого концерта?

Во время ужина Сибу не произнес ни слова. Со скучным видом он сидел на диване, прильнув к плечу Килкорана. Но тут при словах Альфреда заметно оживился.

– Да, – сказал он, улыбаясь и сразу становясь похожим на отца. – Я кое-что запомнил!

Несмотря на легкое сопротивление отца, он стрелой метнулся к фортепьяно и заиграл. Я уже говорила о том, что играл он божественно; что остается добавить? С этой игрой не могло сравниться ни одно из его прежних выступлений.

«Романс» ван ден Вельдена произвел на меня впечатление; однако нельзя сказать, что, прослушав его, я забыла все на свете. Мальчик исполнял это произведение совершенно не так, как знаменитый скрипач. Маленький ребенок, сидя за не то чтобы очень хорошим инструментом и подпевая себе тонким голосом, удивительно напоминавшим скрипку, доносил до нас то, что, без сомнения, сам автор рассчитывал донести при помощи скрипки и целого оркестра. И тогда я поняла, что это – творение гения. Музыка настолько захватила меня, что я даже не заметила, как Килкоран поднялся с кресла и крикнул дрожащим от боли голосом:

– Сибрандт!

Мальчика всегда называли Сибу; теперь я вспомнила, что это его полное имя; потому-то я и связала мысленно произведение ван ден Вельдена с семейством Килкоранов. Но почему он вдруг назвал своего ребенка Сибрандт? Мальчик не обратил внимания на его призыв и продолжал играть. А ведь в обычное время он улавливал малейшие модуляции отцовского голоса. Но в этот раз он продолжал играть, поглощенный какой-то невероятно сложной вариацией «Романса». Килкоран вытянул руки, сделал пару шагов к фортепьяно и внезапно рухнул посреди комнаты. То была странная сцена. При обычных обстоятельствах кто-то мог бы предположить, что с ним случился обморок. Но я, то ли интуитивно, то ли потому, что была женой врача, поняла, что он мертв.

Дальше события развивались ужасным образом. Настала абсолютная тишина. Кажется, все присутствующие осознали то же, что и я. Маргарет поднялась с кресла и застыла. Альфред бросился за доктором. Он не произнес ни слова, но я была уверена в его намерении. И только мальчик еще играл. Так мы и ждали в молчании: никто не пытался помочь человеку, который, на первый взгляд, был просто в обмороке. Ребенок играл – забыв обо всем, словно обезумев.

Наконец, Альфред вернулся с доктором: тот послушал сердце и – что ж, ему не нужно было говорить то, о чем мы уже знали. Высказанная им фраза кончалась словом «mort»[52].

Ребенок, по-прежнему разыгрывавший вариации, играл сейчас не так быстро. По-видимому, услышав последнее слово доктора, он ударил по клавише, – мне четко запомнился этот момент (как западают в память подобные мелочи!) Этот диссонанс, тем не менее, прозвучал весьма гармонично; он просто не мог ударить не по той клавише. Затем он повернулся на своем стуле и увидел. «Папа!» – только и произнес он, и голос его был похож на звук верхней скрипичной струны, лопнувшей от неимоверного напряжения.

И он не просто бросился к телу и обнял его; он приник к нему; как улитка к стене; как пиявка к ране.

К счастью, Дороти этого не видела. Альфред взял руку Килкорана и с нежностью посмотрел ему в глаза. Вздрогнув, он быстро взглянул на Маргарет и молча вышел. Все это время Маргарет стояла неподвижно, обратившись в статую. Казалось, она неживая. Затем медленно, точно воскресая, она подошла к телу мужа и расстегнула его жилет и рубашку. Меня ужаснул ее вид; она напомнила мне Медузу-Горгону. Даже золотые волосы представились мне свивающимися гадами. Она не произнесла ни слова. Выпрямившись, она снова застыла у тела мужа, прямо и недвижно. За это время я успела рассмотреть на его груди большой медальон на золотой цепочке. То был миниатюрный портрет молодого человека необычайной красоты. Я где-то уже видела это лицо. Но у меня не было времени на размышления; ибо внезапно Маргарет превратилась из статуи в фурию. Сорвав медальон с шеи мужа, она швырнула его в угол, бросилась туда и принялась топтать его.

Через миг ее лицо изменилось, она вернулась, опустилась на колени перед телом, вытащила носовой платок и тщательно отерла им то место на его груди, где был медальон, словно пытаясь уничтожить его следы. Со страстью, какой я от нее не ожидала, она покрыла поцелуями грудь и горло Килкорана. Поднявшись на ноги, она сказала мне спокойно:

– Доброй ночи, Элизабет. Боюсь, мы не сможем прийти к вам завтра на чай. Сибу, тебе пора спать.

Мальчик, приникши к телу отца, молчал. Маргарет повторила:

– Сибу, папа очень болен; ты пойдешь спать?

Ребенок ответил ей резко и коротко: «Нет!», его голос напоминал звучание басовой струны виолончели.

И тогда я поняла Маргарет, а она меня. Слова нам не понадобились. По ее взгляду я поняла, что она сейчас чувствует. Между нами определенно возникла телепатическая связь; потому что когда она, не сказав ни слова, вышла, я ничуть не удивилась появлению хозяина гостиницы, сообщившего, что он ничего не имеет против переустройства «салона для бесед» в комнату для прощания, или как он выразился, «chapelle ardente»[53], как будет угодно мадам и месье. После этого я осталась наедине с телом и онемевшим ребенком. Вскоре Маргарет вернулась в сопровождении Альфреда. Несмотря на все их увещевания, ребенок никак не желал отходить от тела отца. Он лишь кричал в ответ: «Нет! Нет! Нет! Нет!» Наконец, они удалились. Ушла и я, оставив тех двоих наедине.

Глава VII

Так «салон для бесед» превратился в «chapelle ardente». Тело Генри возложили на красиво задрапированный катафалк в окружении шести больших горящих свечей из небеленого воска. Ничто не могло заставить ребенка отойти от тела отца. Спал он прямо на полу, почти ничего не ел и оставлял ровно половину своей еды рядом с катафалком. Иногда он что-то говорил мертвецу, а время от времени садился за фортепьяно, чтобы тихо поиграть любимые пьесы отца.

Однажды Альфред уговорил его выйти на свежий воздух. Он дал ему двадцать франков, и вскоре мальчик вернулся с венком из красивых орхидей. Конечно, венок стоил гораздо дороже. Но кто мог отказать ребенку? Килкорана хорошо знали в Остраке – особенно торговцы.

Потерял ли Сибу рассудок? Я так считала; сидя рядом с телом, он общался с ним, как с живым, так тихо, что никто не мог его слышать; играя любимые произведения отца, он время от времени оборачивался к покойнику, как будто искал его одобрения. Он не плакал и ничем не выражал своего горя.