Текст книги "Триумф зла"

Автор книги: Эрик Стенбок

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)

Эрик Стенбок

К РУССКИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЭРИКА СТЕНБОКА

СТО ЛЕТ ОТСУТСТВИЯ

ГИЛАС

НАРЦИСС

ГИБЕЛЬ ПРИЗВАНИЯ

ВИОЛА Д’АМОРЕ

ЯЙЦО АЛЬБАТРОСА

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ВАМПИРА

ЧЕРВЯЧОК УДАЧИ

ТА СТОРОНА

МИФ О ПАНЧЕ

МАЗУРКА МЕРТВЕЦОВ

ПРОЛОГ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

СЦЕНА ВТОРАЯ

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

СЦЕНА ПЯТАЯ

ДИТЯ ДУШИ

ЧАСТЬ II

ЧАСТЬ III

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глава VIII

Глава IX

Глава X

Глава XI

Глава XII

Глава XIII

ЭПИЛОГ

ЖИРАНДОЛА

СВЯТОЙ ВЕНАНЦИЙ НАШИХ ДНЕЙ

ИСТОРИЯ НАПЛЕЧНИКА

ФАУСТ

КОРОЛЕВСКИЙ БАСТАРД, ИЛИ ТРИУМФ ЗЛА

СОХРАНЕННАЯ ТАЙНА

Глава первая. ВСТУПЛЕНИЕ

Глава вторая. ПОЛУРАСКРЫТАЯ ТАЙНА

Глава третья. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГАЗЕТ

Глава четвертая. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Глава пятая. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

notes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

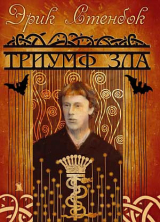

Эрик Стенбок

Триумф зла

Собрание романтических историй под редакцией Дэвида Тибета и Дмитрия Волчека

В оформлении обложки использован рисунок Эрика Стенбока, выполненный для первого издания «Этюдов о смерти».

К РУССКИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЭРИКА СТЕНБОКА

Граф Стенбок (1860-1895) происходил из шведско-немецкой аристократической семьи, владевшей обширными поместьями в Эстонии, но почти всю сознательную жизнь провел в Лондоне. Как писатель он примыкал к кругу Оскара Уайльда, среди своих друзей числил Обри Бердслея и покровительствовал художнику-прерафаэлиту Симеону Соломону (чью творческую карьеру сломал арест в лондонском туалете по обвинению в содомии, после чего художник скатился к хроническому алкоголизму).

За время жизни Стенбок опубликовал три сборника меланхолической, декадентской поэзии: «Любовь, сон и мечты» (1881?), «Мирт, рута и кипарис» (1888) и «Тень смерти» (1893); том того, что он назвал «романтическими историями», «Этюды о смерти» (1894), рассказ об оборотнях «Та сторона» (опубликован в 1893 году в журнале «Спирит Лэмп», который издавал лорд Альфред Дуглас), а также переводы двух новелл Бальзака в антологии «Новеллы Бальзака» (1890). Поэзия и проза Стенбока при жизни не встретили никакого отклика. Считается, что большая часть тиража его книг была уничтожена родственниками и друзьями после его смерти, случившейся во время процесса Оскара Уайльда. Книги его сейчас стали настоящими раритетами. В моем издании «Собрания стихотворений графа Стенбока» (Дартро, 2001) я перечисляю все известные мне сохранившиеся экземпляры.

Гомосексуал, он пристрастился к алкоголю и опиуму и, по слухам, всюду брал с собой деревянную куклу в человеческий рост, которую называл своим сыном. Стенбок развивал религиознохудожественную эстетику, основанную на католицизме, ориентализме, опьянении чувств, любви к молодым мужчинам и садомазохистских импульсах. Тимоти д’Арч Смит в своей основополагающей книге об уранистском движении в английской поэзии, «Любовь в залог», пишет о стенбоковском «вожделении к юношам и болезненной жажде смерти как средству освобождения от психологического напряжения… Но ни один юноша не задушил Стенбока в порыве страсти, а сам граф ни у кого не высасывал кровь. Вместо этого опиум и алкоголь, способствовавшие развитию его маний, подрывавшие его здоровье, подстегивавшие его навязчивые идеи и питавшие горячечный мозг, ускорили его конец». «Ученый, знаток, пьяница, поэт, извращенец, обаятельнейший человек» (слова У. Б. Йейтса, с которым он был хорошо знаком), Стенбок умер пламенным католиком и был похоронен в Брайтоне, Сассекс.

Моя одержимость Стенбоком началась с приобретения надписанного экземпляра «Этюдов о смерти», и с тех пор я переиздал все, что было им опубликовано, вместе со многими неопубликованными произведениями, в своем издательстве «Дартро». Сейчас я составляю «Собрание сочинений графа Стенбока», в которое войдут все написанные им произведения, а также множество фотографий и доселе не публиковавшихся биографических сведений. Я очень рад, что собрание новелл этой значительной и до сих пор недостаточно оцененной фигуры, наконец, пришло и в Россию, чей язык Стенбок хорошо знал и где часто бывал.

Бог есть любовь.

Дэвид Тибет, Лондон, 14 августа 2004 года

СТО ЛЕТ ОТСУТСТВИЯ

Что заставило меня, спустя сотню лет после его смерти, заняться необычной, порочно-декадентской фигурой графа Эрика Стенбока, умершего в возрасте 35 лет 26 апреля 1895 года, в первый день процесса Оскара Уайльда? Сексуальные наклонности самого Стенбока также подлежали судебному преследованию, столкнись он с законом, однако все, что касается его жизни, ускользает от биографического исследования, как и его книги, почти дематериализовавшиеся и ставшие раритетами. Стенбок и его проза превратились в экстравагантный вымысел.

Выраженная женоподобность Стенбока, его саморазрушительное тяготение к алкоголю и наркотикам, эксгибиционистские наряды, культивирование мистицизма, унаследованные им поместья в Эстонии, домашний зверинец – всем этим Стенбок заслужил себе место в романе Гюисманса «Наоборот», этом собрании патологических неврозов fin de siécle.

Его собственное поэтическое дарование было невелико, а прозаические таланты автора готической прозы о вампирах сводятся к единственному прижизненному сборнику «Этюды о смерти», появившемуся в 1894 году, за год до кончины автора. Зачарованность Стенбока вампирами, оборотнями и прочим инструментарием мира ночных кошмаров происходила не только от чтения Бекфорда, По и Ле Фаню, но из особого состояния ума, подпитываемого наркотиками и ярким воображением. Стенбок, похоже, проявлял симптомы патологической истерии; его поведение носило черты параноидальности, хаотичности, непредсказуемости, с периодическими вспышками насилия. Меня он интересует потому, что являет собой пример экстремальных состояний рассудка и, не будучи романистом, воплощает те черты растревоженного ума, которые так занимали в то время Уайльда, Гюисманса и Рашильд. Можно сказать, что Стенбок избрал участь вымысла.

Кем были люди, видевшие Стенбока на улице? Он привлекал к себе внимание: какова же была их реакция? Трансвестизм был, по-видимому, способом его самовыражения. Его обесцвеченные волосы достигали плеч, он носил яркие шелковые сорочки и восточные наряды, красил ногти, сильно душился и обвешивался драгоценностями, он брал себе в спутники куклу размером с человека, он был постоянно под кайфом и, получив в 1885 году наследство, не стеснялся выставлять свое богатство напоказ. При этом он часто, не таясь, появлялся в Лондоне, – известно, что он познакомился с одним из своих друзей, Норманом О’Нилом, на Пикадилли, на верхнем этаже омнибуса. Не подлежит сомнению, что Стенбок часто рисковал и, подобно Уайльду, «пировал с пантерами». Он жил под углом к обществу, ведя преимущественно ночной образ жизни. Опиумом он увлекался скорее серьезно, чем для расслабления, и курил его с соблюдением ритуалов; его печень была пропитана спиртом. Он сжигал себя намеренно и последовательно, на манер какой-нибудь Билли Холидей.

Но Стенбок интересен не просто сознательным саморазрушением. Декаданс в Лондоне и Париже времен fin de siécle не был повальным способом самовыражения, как ныне принято считать. Скорее его культивировал ограниченный круг выдающихся личностей, окрасивших своим влиянием большую часть авангардистских движений двадцатого столетия. Жизнь Стенбока обращает на себя внимание аутсайдерством, неизбежными трудностями, с которыми художник сталкивается при попытке существования в альтернативной реальности. Им был создан мир, единственным обитателем которого был он сам. Стенбок всячески культивировал существование в измененном состоянии сознания; в своем эстонском имении Калк, где он провел два года после того, как поместье отошло к нему, у него была любимая обезьянка по кличке Троша, носившая алую шаль, и питон, которого кормили живыми крысами, по гостиной ползали черепахи; этот зверинец дополняли различные виды жаб, ящериц и саламандр. Облаченный в зеленый костюм и оранжевую шелковую сорочку, Стенбок возлежал в своей переливчатого синего цвета спальне, куря опиум. Жизнь его можно рассматривать как символическую аффектацию, как подготовительную инициацию к созданию произведений, которые сам он был неспособен понять. Бодлер писал, что курильщика опиума зачаровывают свободно возникающие образы, постепенно замещая желание писать. Поэзия становится невидимым подтекстом для любителя опиума, пассивно наблюдающего за своими внутренними состояниями.

Когда же Стенбок действительно садится писать, когда он чувствует необходимость проявить внутренние феномены, его сочинения поражают причудливостью восприятия. Внутреннее и внешнее всегда далеко отстоят друг от друга, их разделяет хорошо заметный шов, знак творческого напряжения. Взять хотя бы отрывок из рассказа «Правдивая история вампира»:

Внезапно в комнату вбежал Габриэль; в волосах его запуталась желтая бабочка. В руках он держал бельчонка и был, как обычно, босоног. Незнакомец поднял взгляд на брата, и я увидела его глаза. Они были зеленые и словно бы расширялись, вырастали в размерах. Габриэль застыл перед ним, точно птичка, загипнотизированная змеей.

Здесь перекличка между воображением и физическим описанием совершенно непринужденна. Вряд ли желтая бабочка запуталась бы в волосах Габриэля, но мы допускаем это, ибо образ его, с бельчонком в руках, кажется трогательным и естественным, а Стенбок-прозаик хорошо приспособился к области растяжения, создаваемой столкновением сгущенной реальности с физическим описанием.

Стенбок – бодлерианец в том понимании, что связь его с материальным миром некрепка, и он воспринимает этот мир через чувственные ассоциации. Его сочинения необузданно гомосексуальны в противовес иносказательному порицанию того времени, в какой-то мере его сдерживало отсутствие прямой референции в том смысле, что он вынужден был умерить свой эмоциональный заряд при столкновении с общественными излияниями. Его стихи полны шрамов от ожогов, как если бы его притягивала мысль о воздаянии за сексуальные наклонности:

Мечтаю, чтоб нежное тело твое

Обуглилось в адском огне;

И хор адский грянул – желанье

Себя исчерпало вполне.

В Лондоне Стенбок жил в доме № 11 по Слоан-террес, а позже – в доме № 21 по Глостер-уолк, на вершине Кэмден-хилла. Едва ли он бывал в Лондоне днем, хотя и свел шапочное знакомство с поэтами-декадентами и периодически делился деньгами и кровом с неудачливым художником Симеоном Соломоном. Он вел ночной образ жизни, как персонаж из песни Шарля Азнавура «Вчера, когда я был молод». По природе он был отшельником и знал, что жжет свечу с обоих концов. В надежде замедлить саморазрушительную инерцию Стенбок окружил себя миром искусственной, ритуализированной роскоши. Есть свидетельства, что обед ему подавали в закрытом гробу, что в его доме между бюстами Шелли и Будды горела красная неугасимая лампада, и что по комнатам летали длиннохвостые попугаи и ары. В доме было душно от воскуряемого ладана и дыма опиума, а сам хозяин сидел перед пылающим камином, поглощенный своим кальяном.

Репутацией эксцентричного зверопоклонника, оккультиста и черного мага, эстета, снимавшего партнеров на ночь, Стенбок частично обязан своим «Этюдам о смерти» и описанным в них навязчивым идеям. В рассказе «Та сторона» есть такие строки:

«Там бывают твари, сверху до пояса как черные коты, а снизу как люди, только ноги их покрыты густой черной шерстью, они еще играют на волынках, и когда они всходят на возвышение…» – Меж старух, на коврике перед камином, лежал мальчик, его огромные чудные глаза расширились, а тело трепетало от страха.

Столетие со дня смерти Стенбока исполнилось в 1995 году. Недоступность его изданных сочинений наделила Стенбока статусом невидимки в глазах коллекционеров книг того периода. Куда же делись его книги? Нам известно, что семья Стенбока выразила неудовольствие гомоэротическими чувствами, выраженными в первой его книге «Любовь, сон и мечты», и вполне возможно, что после его смерти оставшиеся экземпляры его книг, изданных, в основном, за счет автора, были уничтожены. Уцелела лишь малая их часть, на которой и основывалась легенда о Стенбоке. Мы отправляемся на поиски не столько человека, сколько его пропавших сочинений.

Артур Саймонс описывает обиталище Стенбока в Кэмденхилле как «некий дом, скорее на отшибе, стоящий в ряду домов, где обитало несколько вырожденцев», а самого Стенбока как «одно из самых бесчеловечных созданий человеческих, с какими я только сталкивался; бесчеловечное и ненормальное; вырожденец, населенный не знаю сколькими пороками». Если описание Саймонса верно, то Стенбок мог жить в квартале гомосексуалистов, но следует учесть, что сам Саймонс неизменно, намеренно и мелодраматически декадентен; в его «Этюде о фантастическом» образ Стенбока как парии общества выдвинут на первый план. Можем ли мы допустить, что Стенбок был этаким Квентином Криспом своего времени, любившим переодеваться в женскую одежду, чтобы привлечь к себе внимание? И было ли крахом для Стенбока, так державшегося за облик поэта, осознание того, что он неверно понял свое предназначение, и, кроме показного, его творческая энергия ничего не способна дать? Возможно, он потому так сильно интересовался оккультизмом, гротеском и всевозможными странностями, что ему требовалось оживить воображение, чтобы преобразовать свою символику в нечто новое. Его вампиры служат зачастую метафорами его сексуальной ориентации. В стихотворении «Вампир» он пишет:

Обвить твое тело кольцом

Змеиным все крепче, нежней.

Упиться из вен, как вином,

Горячею кровью твоей.

Его сочинения носят черты некрофилии; в Стенбоке вообще сильно желание шокировать, выливающееся в конфронтацию там, где дело касается сексуальных безрассудств, сильнее, чем у кого бы то ни было из его современников, за исключением Уайльда. Обои цвета мака, змея, выдрессированная так, чтобы обвиваться вокруг его тела, жареный павлин за обедом, – изнеженный, сверхчувствительный эстетизм отчасти восполнял недостаток убедительности в его поэзии.

Стенбок умер 26 апреля 1895 года в доме своей матери, Висдин-холл, возле Брайтона. В приступе белой горячки он набросился с кочергой на слугу и рухнул на пол с кровоизлиянием в мозг, которое положило конец его подточенному циррозом организму.

Целое столетие он существовал в воображении тех, кто славит странное и эксцентричное. Где бы я мог встретить его в этот холодный, ветреный апрельский день, когда я решил поместить его на этих страницах? Будь он на ногах к полудню, он, верно, взял бы такси и поехал бы к Теду Бейкеру на Флорал-стрит. Ему, несомненно, пришлись бы по вкусу его сорочки. Ну а ночью? Это уже другая история. Черный автомобиль, в котором он опускается на самое дно и который привозит его обратно домой, к изнурительной бессоннице и неспешной беседе с маком.

Джереми Рид

ГИЛАС

Я задался целью написать картину, изображающую Давида в образе пастуха, однако нигде мне не удавалось отыскать подходящую натуру; нашлось несколько лиц «белых и румяных»[1], но ни на одном не было печати прирожденной царственности или вдохновенности Псалмопевца. Однажды я отправился на лодочную прогулку вверх по реке и здесь увидел то самое лицо, которое так долго искал. То был мальчик лет пятнадцати, во фланелевом костюме, пришвартовавший свою лодку к островку на середине реки; мальчик делал эскизы. «Вот так удача, – подумал я. – Хороший повод завести разговор». Подплыв к нему и представившись художником, я попросил показать эскиз; он покраснел и показал свой рисунок. Я ожидал увидеть обычный смазанный пейзаж; но представьте мое изумление, когда я обнаружил прекрасно выполненный рисунок, изображающий Гиласа[2] на берегу реки и нимфу, протягивающую к нему руки. Мальчик просто срисовывал тростник и деревья, росшие на островке, в качестве фона для рисунка. Гилас получился неплохим автопортретом самого художника, но каково же было мое удивление, когда я увидел, что лицо нимфы – точная копия моей последней картины «Сирена», которую я недавно продал некоему профессору Лэнгтону (за очень малую цену, ибо знал, что профессор небогат, а его искренние восторги по поводу моих работ были так живительны после пустых комплиментов тех, кто считал необходимым восхищаться мной только потому, что мне о ту пору выпало оказаться в моде). Я похвалил рисунок, указал на пару огрехов, а потом, попросив бумагу и карандаш, воспроизвел рисунок как положено. Мальчик смотрел со все возраставшим вниманием; наконец, произнес, густо краснея:

– Нельзя ли узнать ваше имя?

– Меня зовут Габриэл Глайнд, – ответил я.

– Я так и думал все время, пока вы рисовали. Знаете, ваши картины всегда завораживали меня; у отца их много, во всяком случае, рисунков, картина только одна, та, что называется «Сирена», с которой я скопировал эту: вам должен быть известен мой отец, он как-то был у вас и осматривал вашу студию, – и, еще пуще заливаясь румянцем: – А можно и мне посмотреть вашу студию?

– Конечно, можно; но взамен я попрошу одно: чтобы ты позировал мне для образа Давида-пастуха. Из твоих слов я догадываюсь, что ты сын профессора Лэнгтона; правда? Как тебя зовут?

– Лайонел, – просто ответил он. – Нас всего двое – отец и я; ничего не имею против позирования, если вам того угодно и если вы позволите мне осмотреть вашу студию, хотя совершенно теряюсь в догадках, отчего вы считаете, что я гожусь для Давида.

Его манера говорить сочетала в себе ребячливость и образованность, что меня озадачило, однако объяснение было нетрудно отыскать. Вниз по реке мы отправились вместе; я пригласил его на чай в старый придорожный трактир, увитый жимолостью, а потом мы пошли прямиком к его отцу. По пути Лайонел рассказал мне о себе все. Он был единственным сыном, никогда не учился в школе, отец учил его всему сам, друзей его возраста у него не было, он сам придумывал себе игры. Он любил кататься, грести и плавать и ненавидел стрельбу и рыбалку (интересно, что тем самым он разделял мои собственные давнишние неприязни), но больше всего на свете любил рисовать; этому он никогда не учился, просто всегда рисовал, сколько себя помнил. Его отец знал все на свете, не умел рисовать, но обожал картины, но при этом не разрешал ему пойти в художественное училище и так далее. Так он и болтал всю дорогу. Я не мог не заметить, что он был гораздо образованнее, чем это обычно бывает в его возрасте, хотя сам совершенно этого не сознавал, и в то же время пребывал в полнейшем неведении относительно самых обыденных вещей.

Профессор Лэнгтон принял меня со всей любезностью, и я засиделся у него до вечера. Отправив сына в постель, он принялся излагать мне свои идеи насчет образования. Школы он не одобрял; интернаты вызывали в нем отвращение, но без дневных школ, как он, похоже, считал, обойтись было невозможно.

– Однако в моем случае, – добавил он, – это, к счастью, не так; какая, право, польза от учительства, если ты не можешь быть наставником собственному сыну?

В общем, заполучив Лайонела в качестве натурщика, я полюбил его всей душой, и чем больше я виделся с ним, тем меньше мне нравилась идея отправить его в училище. Быть может, мальчику, получившему обычное воспитание, разговоры студентов училища особенно не повредили бы, но Лайонел – этот экзотический цветок – меня охватывала дрожь при одной мысли об этом. До этого у меня никогда не было учеников, я хотел подчеркнуть свою индивидуальность и не создавать школы, но Лайонел уже и так стал моей школой. Поэтому, в конце концов, я предложил взять его в качестве бесплатного, единственного ученика, за что отец его был мне чрезвычайно благодарен.

Проходили годы, я научил его хорошо рисовать; возможно, я немного перестарался, напитав его своей собственной индивидуальностью. Иногда я говорил себе шутливо: «Это все похоже на Леонардо да Винчи и Салаино. Когда-нибудь критики будут спорить, кто из нас настоящий «Глиндио»». Я не говорю, что у Лайонела не было воображения или изобретательности, – наоборот, он был, как я уже сказал, «гением», художником прирожденным, а не выучившимся, – просто в основании его стиля лежал мой; пожалуй, я даже надеялся на то, что когда-нибудь он превзойдет меня.

Никому и невдомек, какую страшную ответственность взваливает на себя тот, кто представляет друг другу двух незнакомых людей. В девяти случаях из десяти ничего особенного не происходит, но на десятый раз знакомство может перевернуть всю жизнь. Так было, когда я представил Лайонела леди Джулии Гор Вир. На самом деле я этого не делал; мы просто пили с ней чай в моей студии, и Лайонел, который в этот день должен был отправиться на лодочную прогулку вверх по реке (это была одна из причин, почему я выбрал именно этот день для ее визита), неожиданно вошел в студию. Мне ничего не оставалось, как только представить их друг другу.

Леди Джулия носила фамилию Гор Вир, потому что у нее было два мужа, оба в совершенном здравии, просто в силу какой-то аномалии суд по бракоразводным делам никак не мог решить, должна ли она носить имя мистера Гора или имя мистера Вира, так что она пошла на компромисс и взяла сразу обе фамилии. О ее прошлом я ничего не знал и не хотел знать – меня оно не особенно заботило; по-настоящему меня заботило то, что она покупала мои картины. Определенно я не хотел бы, чтобы Лайонел познакомился с ней так скоро. Она была очень хороша собой, весьма умна (не в смысле колкости и остроумия, а в том, что была человеком интеллигентным), и в разговорах об искусстве действительно показывала свою осведомленность. Кроме того, что она вызывала у меня некоторое раздражение, я не видел в ней вреда. Лайонел ничего о ней не знал; в том, что она заинтересовалась им, не было ничего удивительного; а он с ребяческим удовольствием показывал ей свои наброски, которые она критиковала и которыми восхищалась, вполне заслуженно, ибо, как я уже говорил, они были необыкновенно хороши.

Я всегда видел в Лайонеле ребенка и не сознавал, что он уже повзрослел. Так уж получилось, что я знал возраст леди Джулии, но мне никогда не приходило в голову, что выглядит она гораздо моложе своих лет. Они стали встречаться. Однажды Лайонел сказал:

– Как леди Джулия походит на вашу «Сирену».

Я всегда был убежден, что художники берут лица у натурщиков точно так же, как лица даются натурщикам для художников. Я написал уже столько картин, что «Сирена» совсем стерлась из моей памяти. Казалось, что ее лицо вымышлено, написано не с натуры, но после слов Лайонела меня поразила мысль, что леди Джулия действительно похожа на «Сирену». Потом я подумал о его рисунке в день нашей встречи. Чувство недоверия и смутного страха охватило меня; я стал пристальнее присматриваться к Лайонелу. И, наконец, правда открылась мне – он был безнадежно в нее влюблен. Она делала все, чтобы подстегивать его чувство; какой же дурак я был, не замечая этого прежде, я, всегда считавший себя наблюдательным.

Нет, так не пойдет, это разрушит его жизнь. Я должен во что бы то ни стало спасти его. Возможно, я ошибался все это время, я держал его в стеклянном ящике; будь у него больше опыта, она бы не вскружила ему голову так нежданно. Как это бессовестно с ее стороны! Я бушевал и скрежетал зубами. Неужели у нее нет более легкой добычи, чем этот бедный мальчуган? Что он ей? Но ведь она, возможно, и не подозревает, какой вред наносит. Я пойду и объяснюсь с ней самолично; сколько я знал ее, бессердечной ее было не назвать.

Так что на следующий день я напросился к ней с визитом и несколько невоспитанно тотчас же явился.

– Почему, – задал я вопрос, – вы разрушаете жизнь бедному мальчугану? Вы знаете, о ком я говорю, – Лайонел. Ведь вам ничего не стоило его завоевать?

Я говорил со злостью, она ответила спокойно:

– Вы хотите знать, почему? Причина довольно проста: во-первых, потому что я ревную его; во-вторых, потому, что я считала, что я не безразлична вам, и решила внушить вам ревность ко мне; и, наконец, потому что я люблю вас.

Я был совершенно ошеломлен; некоторое время я не мог вымолвить ни слова. Потом произнес:

– Если это правда, если, как вы говорите, вы любите меня, сделайте для меня одно – пощадите его.

Она ответила тем же спокойным тоном:

– Есть лишь один способ преодолеть это препятствие.

Я вышел, не сказав ни слова.

Всю ночь я лежал без сна, обдумывая ее слова. «Есть лишь один способ преодолеть это препятствие». Я говорил, что спасу его во что бы то ни стало, и цена этому – самопожертвование. Но какими бы бескорыстными ни были побуждения, корысть в них всегда закрадывается. Я думал, что, в конце концов, жертва не так уж велика, способ преодолеть препятствие довольно прост – мне она определенно нравилась, а теперь, когда вечеринки в моей студии участились, было бы довольно удобно иметь женщину в доме. И потом, думал я, пытаясь вновь перейти на позиции бескорыстия, я окажу ей добрую услугу; с моим именем ее репутация будет восстановлена, и люди быстро забудут, была ли ее фамилия Гор или Вир… Лайонел вскоре осознает всю абсурдность своего положения и, разумеется, не станет думать о том, чтобы ухаживать за моей женой.

Поэтому следующим утром я написал леди Джулии, не согласится ли она сменить свое двусмысленное имя Гор Вир на Глайнд. Она ответила в том смысле, что была бы счастлива принять мое предложение, однако ожидала, что я сформулирую его в более подобающих словах.

К счастью, Лайонел в тот день отправился на пешую прогулку (он обожал их), ведь тогда я был бы просто не в состоянии обо всем ему рассказать, пока все не закончится. Причин откладывать дело не было, поэтому мы договорились тихо заключить брак в парижской мэрии, поскольку по понятным причинам лучше было не делать этого в Лондоне. После всего я, наконец, собрался написать Лайонелу. Я порвал несколько писем, написанных в разных тонах; тон, избранный мной под конец, был шутливолегкомысленным: «Я в Париже, и представь, кто мой спутник? В жизни не догадаешься – леди Джулия Гор Вир, только теперь ее имя уже не Гор Вир, а Глайнд, потому что я на ней женился; но разницы никакой нет, ты все равно можешь ее называть леди Джулия».

Это письмо осталось без ответа, чему я не придал особого значения. «Конечно, – подумал я, – сначала он немного надуется, но вскоре отойдет; природное чувство юмора подскажет ему, как он был безрассуден».

Что бы ни говорили люди о моей жене, невозможно представить себе более приятного спутника, всегда занимательного и готового занять, всегда рассудительно-критичного; право, если бы не постоянные мысли о Лайонеле, я бы сказал, что поездка доставила нам большое удовольствие.

Поймете ли вы меня, если я скажу, что испытал сожаление, узнав, что прошлое моей жены совсем не такое черное, каким его рисовали? Она была скорее неприступна, чем преступница. Полагаю, это такой перевернутый эгоизм; ведь это роскошь – вставать в позу героя. Чем обернулось мое героическое самопожертвование? Я просто взял себе в жены очаровательную женщину, по-настоящему любившую меня и никого больше. Я написал Лайонелу еще раз – длинное, подробное письмо с описаниями всех мест, где мы побывали, украшенное рисунками людей и городов. Ответа я опять не получил. Однако поскольку я отправил его по тому адресу, где Лайонел жил в последнее время, я пришел к заключению, что он просто не получил его, переехав в другое место.

Наконец, мы прибыли домой; я узнал, что Лайонел живет там же, у отца. Я послал записку: «Настаиваю на встрече. Приходи сегодня вечером. Жду ответа».

Но ответа не было; вечером же явился Лайонел.

Лайонел? Был ли это он? С ним произошла полная перемена. Юность и жизнерадостность совершенно покинули его; он скорее влачился, чем шел; он был бледен и выглядел абсолютно подавленно. Я попытался притвориться, что ничего не замечаю.

– Ну, Лайонел, – произнес я с притворным радушием, – чем ты занимался это время?

Он ответил без выражения, апатично:

– Писал картину.

– Картину? Какую же?

– Вы получите ее послезавтра, – отвечал он.

– Дитя, что с тобой случилось? Почему ты избегаешь меня? Отчего ты не отвечал на мои письма?

– Думаю, вам нет нужды задавать этот вопрос, – сказал он.

– Нет, ответь мне – объясни, – закричал я, протягивая к нему руки. Он отошел в другой конец комнаты и сказал дрожащим от слез голосом:

– Вы отняли у меня все, что я любил; я бы никогда не подумал, что вы на это способны. Разумеется, у вас было право на это, но можно было бы сначала рассказать обо всем мне.

– Все, что я любил? – переспросил я.

– Да! Все, кроме вас самого, но вы убили мою любовь к вам, – почти что прорыдал он.

– Но, Лайонел, послушай; я не люблю ее.

– Вы думаете, это вас извиняет? – спросил он с яростью. – Если бы любили, я бы простил вас; но сейчас – не могу.

– Но послушай, – вскричал я, – выслушай меня; я не ее любил, – тебя; я женился на ней, потому что думал, что спасу тебя.

– Странный способ доказывать свою любовь, разбивая мне сердце, – сказал он прежним безжизненным голосом. – Прощайте, – и он повернулся и протянул левую руку – она была холодна и висела как плеть; открывая дверь, он обернулся еще раз, и на лице его было выражение немого укора, которого мне не забыть вовеки.

Через два дня в утренней газете мне попалась следующая заметка:

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

Возле острова N <там я впервые встретил Лайонела> обнаружено тело молодого человека. В нем без труда опознали мистера Лайонела Лэнгтона, молодого, многообещающего художника, чья одежда лежала на берегу, причем в кармане пиджака нашелся бумажник с фотографиями и письмами, к тому же мистер Лэнгтон, хорошо известный в окрестностях, любил купаться в этом самом месте. Его смерть вызвала большое удивление, ибо он был известен как отменный пловец. Несчастный случай приписан внезапной судороге. Его отцу, профессору Лэнгтону, была сразу же послана телеграмма, ввергнувшая его в скорбь. Он поведал, что в последнее время сын огорчал его; он был нездоров и уныл, странно себя вел, чему он, его отец, не мог найти никакой причины.

Едва я прочел это, как раздался сильный стук в дверь, и два человека внесли в комнату картину. Никогда не доводилось мне видеть чего-либо равного, выходящего из-под кисти Лайонела; это была изумительная работа. На холсте был изображен Гилас, лежащий на дне реки и видимый сквозь воду. И на этот раз это был автопортрет Лайонела, но ему как-то удалось запечатлеть на этом лице, в закрытых глазах, то выражение, какое было на нем, когда он выходил от меня. В воде отражалось мое склоненное лицо. Вскочив, я увидел отражение его в зеркале; но как же мог он предвидеть, что на моем лице отразится именно это выражение при вести о его смерти?