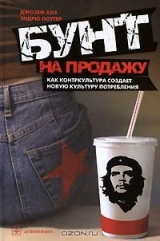

Текст книги "Бунт на продажу. Как контркультура создает новую культуру потребления"

Автор книги: Джозеф Хиз

Соавторы: Эндрю Поттер

Жанр:

Маркетинг, PR, реклама

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)

* * *

Если на мгновение остановиться и задуматься, то станет ясно, что подобная форма контркультурной критики выглядит как-то странно. Ведь традиционная критика капитализма – в том числе, конечно, Марксом – заключалась в том, что капиталисты эксплуатируют трудящиеся классы, порождая бедность и страдания. Другими словами, капитализм не позволяет рабочим иметь материальные ценности. Имеет место «обнищание пролетариата», как называл это Карл Маркс.

В таком контексте было бы странным обращаться к прошлому и заявлять: рабочие продались, а обилие потребительских товаров – это всего лишь опиум, усмиряющий их и мешающий увидеть, в чем их истинные интересы. Это все равно, что, давая ребенку поесть, говорить: пища не насыщает его, а всего лишь «умиротворяет», благодаря чему он забывает о голоде. Не что иное, как неспособность капиталистической системы обеспечить трудящихся всем необходимым стала поводом к ее разрушению. Таким образом, критика консюмеризма похожа на критику капитализма за то, что он чрезмерно удовлетворяет нужды трудящихся. Рабочие настолько пресыщены, что больше не думают о ликвидации системы. Но тут возникает вопрос: а зачем вообще им это делать?

Между прочим, Роззак критикует студентов, бунтовавших в Париже в 1968 году, за то, что они пытались заключить союз с французскими рабочими. Рабочие, утверждает он, – ненадежный союзник, так как имеют собственный интерес в системе промышленного производства. «Символом надежности рабочих, – заявил Роззак, – будет степень их готовности разрушить все секторы индустриального аппарата, где это необходимо для достижения целей помимо эффективности, продуктивности и высоких объемов потребления. Насколько они готовы отбросить технократические приоритеты в пользу новой простоты жизни, замедления ее темпа, жизненно необходимого свободного времени?».

В этом высказывании традиционные интересы рабочего класса были низведены до «технократических приоритетов». Однако позиция Роззака является весьма шаткой, он берет классовые интересы интеллектуалов и студенчества – освобождение воображения, нахождение «новой простоты жизни» – и старается навязать их остальному населению (на том основании, что всякий, кто с этим не согласен, является жертвой технократии). Если выдвинуть гипотезу, что все являются жертвами тотальной идеологии, то становится проблематичным определить свидетельства, подтверждающие или опровергающие этот тезис.

Нельзя сказать, что заинтересованность рабочих в освобождении своего воображения бросалась в глаза. Она вовсе не была заметна. Вместо того чтобы толпами валить в художественные галереи и на вечера поэзии, они продолжали питать нездоровый интерес к спорту, телевидению и пиву. Естественно, это порождало мучительные сомнения: а что, если большей части населения в действительности нравится капитализм и люди искренне хотят иметь потребительские товары? Более глубокие рассуждения на эту тему приводят к следующей мысли: неспособность капитализма удовлетворять истинные потребности людей, возможно, не является проблемой именно из-за отсутствия у людей этих пресловутых глубинных потребностей. Возможно, студенты просто перепутали собственные интересы с интересами всего населения, решив: что хорошо для нас – то хорошо и для общества (кстати, они были не первыми, кто так решил).

Смутное подозрение, что население вполне довольно капитализмом, было подтверждено следующим фактом: контркультурный бунт не привел к каким-либо заметным результатам. В отличие от фильма «Плезантвиль», где трансформация общества мгновенна, радикальна и сразу заметна, в реальной жизни все было иначе: «освобождение воображения» не побуждало пролетариат к активным действиям, а тем более не помогло победить несправедливость, ликвидировать бедность или остановить войну. Более того, не было похоже, что идеологическая система, на которую опирается капитализм, испытала серьезные трудности в связи с актами контркультурного бунта. Конформистская массовая культура, которая высмеивалась в «Плезантвиле», по своей сути является чрезвычайно косной: любое, даже незначительное проявление инакомыслия представляет для нее смертельную угрозу, поэтому оно должно быть задушено, иначе дестабилизирует всю систему.

Так что хиппи первого поколения как могли нарушали правила ношения одежды 1950-х годов: мужчины отращивали длинные волосы и бороды, отказывались надевать деловые костюмы и галстуки; женщины щеголяли в мини-юбках, выбрасывали бюстгальтеры, прекращали пользоваться косметикой и т. д. Но прошло немного времени, и одежда и украшения хиппи начали появляться на страницах рекламы и на манекенах в витринах магазинов. Вскоре в универмагах стали продавать медальоны с эмблемами пацифизма и бусы братской любви. Другими словами, система увидела в хиппи не столько угрозу установленному порядку, сколько маркетинговую возможность. Панк-рок был также использован в коммерческих целях: фирменные булавки появились в модных лондонских магазинах еще задолго до того, как распалась культовая группа Sex Pistols.

Как это объяснить? Активисты контркультуры верили: их деятельность по-настоящему радикальна и представляет собой дерзкий вызов обществу. Этот бунт казался особенно губительным для капитализма, полагающегося на армию послушных умиротворенных трудящихся, согласных подчиняться разъедающему душу диктату машины. Но система, как выяснилось, легко преодолела последствия протеста подобного рода. Отсутствие видимых результатов явилось серьезной угрозой для идеи контркультуры. Ведь, по мнению активистов, проблема традиционных левых политических течений заключалась в том, что их действия были поверхностными. Эти политики нацеливались «всего лишь» на институциональные изменения. Бунтарям от контркультуры казалось, что они атаковали самою суть системы угнетения. Но, несмотря на их радикализм, результаты потраченных ими усилий практически не видны.

На этом этапе идея контркультуры могла оказаться под угрозой исчезновения, если бы не появление гениальной теории кооптации. Согласно ей, система действует менее прямолинейно, чем, например, испанская инквизиция. Вначале она пытается всего лишь ассимилировать сопротивление масс, присваивая его символы, выхолащивая их «революционное» содержание, а затем возвращает их назад массам в виде обычного товара. Следовательно, система стремится нейтрализовать контркультуру, заваливая людей таким количеством красивого суррогата, что они начинают игнорировать революционную суть новых идей. Только когда перестают срабатывать попытки кооптации, система вынуждена переходить к открытому подавлению и в ход идет насилие.

При наличии теории кооптации контркультура сама по себе становится тотальной идеологией, полностью закрытой системой мысли, не подверженной фальсификации, когда каждое видимое исключение просто подтверждает правило. Уже на протяжении жизни нескольких поколений бунтари контркультуры пропагандируют «подрывные» музыку, искусство, литературу, одежду, а в университетах полным-полно профессоров, знакомящих с «подрывными» идеями своих студентов.

Так много подрывной деятельности, а система спокойно мирится с ней? Не означает ли это, что система, в конечном счете, не такая уж репрессивная? «Наоборот, – утверждают бунтари-контркультуристы. – Этот факт показывает, что система еще хуже, чем мы думали: посмотрите, насколько искусно она осуществляет кооптацию всех подрывных мер!».

В 1965 году философ и социолог Герберт Маркузе придумал термин, обозначающий такой своеобразный способ угнетения. Он назвал его «репрессивная толерантность». Эта идея актуальна и по сей день.

Фрейд переселяется в Калифорнию: «Бунт на продажу», Гл. 2

Сам Фрейд никогда не сомневался, что при наличии выбора между цивилизацией и свободой разумно выбрать цивилизацию. Его главная задача состояла в том, чтобы просто привлечь внимание к трагизму этой дилеммы. Тем не менее в 1960-х годах многие начали приходить к противоположному заключению. Выбирая между свободой и цивилизацией, они предпочитали свободу. Урок, полученный ими от Фрейда, заключался в следующем: чтобы избежать подавления инстинктивной природы, необходимо полностью отвергнуть нашу культуру и сформировать контркультуру.

Глава 2 из книги Дж. Хиза и Э. Поттера «Бунт на продажу: как контркультура создает новую культуру потребления»

Поп-психология и неукротимое сознание. Психическое расстройство авторитарной личности. Модель разума в виде скороговорки. Недовольство культурой. История приличных манер. Фильм «Красота по-американски». Великий синтез Герберта Маркузе. Культурный детерминизм. Расширение сознания и наркокультура. Если попросить рыб рассказать, каково это – жить в морской пучине, то вряд ли они упомянут, что там очень мокро. Порой самые важные элементы среды, в которой мы обитаем, ускользают от нашего внимания только потому, что они вездесущи. Это во многом справедливо и для нашей ментальной среды. Некоторые теории настолько универсальны, кажутся настолько само собой разумеющимися, что мы даже не сознаем: это всего лишь теории!

Результаты деятельности Зигмунда Фрейда стали для нас такой «водой для рыб». Его учение едва ли воспринимается нами как теория – т. е. то, что может оказаться истинным или ошибочным. Оно стало линзой, через которую мы воспринимаем всю действительность. Это особенно очевидно в США. Посмотрите какое-нибудь дневное телевизионное ток-шоу. Употребляемый там лексикон популярной психологии (то, что критики называют психотрепом) – «самооценка», «отвержение», «завершенность гештальтов», «зависимость», «внутренний ребенок» и т. д. – зачастую восходит к трудам Фрейда. Его влияние можно увидеть не только в том, как мы о себе говорим, но и в том, как мы о себе думаем. В качестве примера можно отметить: большинство людей полагает, что у них имеется нечто, называемое «бессознательным умом». Когда они видят странное сновидение, путают слова или обнаруживают, что совершают необъяснимые действия, то винят в этом свое «бессознательное». Если вы скажете им, что это лишь теория и, возможно, такой вещи не существует вовсе, они отнесутся к вам с недоверием и даже презрением. То, что у нас есть этот «бессознательный ум», для них очевидно. Любой, кто его отрицает, по-видимому, свихнулся от отверженности.

Но если ваш бессознательный ум действительно является бессознательным, то откуда вы знаете, что он есть? Если вы непосредственно осознаете его, он больше не бессознательный. Так что очевидность его существования имеется лишь в теории. Собственно говоря, до 1900 года, когда Фрейд опубликовал свой труд «Толкование сновидений», люди, как правило, не рассматривали себя как существ, имеющих и сознательный, и бессознательный ум. То, что теперь мы так думаем, – заслуга Фрейда.

Идея контркультуры, наверное, никогда не овладела бы нашими умами, не будь Фрейда. Сама по себе марксистская критика массового общества никогда не оказывала особого влияния на американское общество. Но в сочетании с фрейдовской теорией подавления она стала очень популярной. На первый взгляд Маркс и Фрейд могут показаться несовместимой парой. В отличие от марксизма – учения по своей сути оптимистичного и утопичного – фрейдовское видение общества чрезвычайно мрачно. По мнению Фрейда, цивилизация является антитезисом свободы. Культура построена на подавлении человеческих инстинктов. Посему прогресс цивилизации достигается через постоянное угнетение нашей инстинктивной натуры и, соответственно, ослабление нашей способности испытывать счастье.

Сам Фрейд никогда не сомневался, что при наличии выбора между цивилизацией и свободой разумно выбрать цивилизацию. Его главная задача состояла в том, чтобы просто привлечь внимание к трагизму этой дилеммы. Тем не менее в 1960-х годах многие начали приходить к противоположному заключению. Выбирая между свободой и цивилизацией, они предпочитали свободу. Урок, полученный ими от Фрейда, заключался в следующем: чтобы избежать подавления инстинктивной природы, необходимо полностью отвергнуть нашу культуру и сформировать контркультуру.

* * *

Во многом идея контркультуры проистекает из психологической теории Фрейда. Принимая во внимание фрейдовский анализ конституции человеческого разума, очень трудно избежать вывода, что культура в целом есть репрессивная система. И если причиной, по которой все мы так несчастны, является само общество, то единственный способ обрести свободу – это отвергнуть всю культуру, все общество. Мы должны «выпасть» из системы.

Но какое отношение имеет анализ Фрейда к этому парадоксальному выводу? Фактически такой вывод следует из ряда элементов теории Фрейда, с которыми все мы довольно хорошо знакомы и которые в нашем обществе повсеместно принимаются за истину. Основная идея всего этого – теория подавления. Всякий раз, когда мы называем напряженных людей «подавленными» или «анальными», заявляем, что те, кто нереалистично мыслит, являются «отверженными», предполагаем, что люди с тяжелым характером «распираемы гневом», мы косвенно ссылаемся на эту теорию.

Фрейд утверждал, что разум делится на три компонента: ид, эго и супер-эго. Ид, или бессознательное, – это среда наших инстинктивных побуждений и импульсов. (В популярной психологии ид часто называют «внутренним ребенком».) Ид руководствуется принципом удовольствия – оно не обладает ни ощущением реальности, ни самоконтролем. Это просто клубок диких и неконтролируемых желаний. Оно подобно ребенку, катающемуся по полу в магазине игрушек и кричащему: «хочу! хочу! хочу!» Более того, ид чужды какие-либо ценности и моральные ограничения. В то время как целями некоторых из наших побуждений являются альтруизм и любовь, другие стремления невероятно жестоки и яростны. Об этом говорит тот факт, что мы склонны не только причинять другим людям страдания, но и получаем удовольствие, делая это.

Также Фрейд считал, что на уровне ид мальчики хотят заниматься сексом со своими матерями и убить своих отцов, а девочки – наоборот. Но это совсем другая история.

В книге «Недовольство культурой» (Civilization and Its Discontents) Фрейд описывает наши основные инстинкты следующим образом:

Человек не является мягким и любящим существом, которое в лучшем случае способно на защиту от нападения. Нужно считаться с тем, что к его влечениям принадлежит и большая доля агрессивности. Поэтому ближний является для него не только возможным помощником или сексуальным объектом; всегда есть искушение сделать ближнего своего средством удовлетворения агрессивности, воспользоваться его рабочей силой без вознаграждения, использовать как сексуальный объект, не спрашивая согласия, лишить имущества, унизить, причинить боль, мучить и убивать. Homo homini lupus [11]11

Homo homini lupus (est) (лат.) – человек человеку волк. – Прим. ред.

[Закрыть]. У кого хватит смелости оспаривать это суждение, обладая жизненным и историческим опытом?

Задача по обузданию ид и некоторому ограничению его влияния возлагается на эго, или «я» – наш сознательный ум. Оно обязано убеждать ид проявлять большую разумность в требованиях, смиряться с тем, что желаемое приходится получать не сию минуту, а позднее, работать вместо того, чтобы играть, ставить безопасность превыше сиюминутных устремлений. Как считает Фрейд, мы, к сожалению, ужасно нерациональные существа. Эго, действуя в одиночку, просто не имеет достаточно сил, чтобы держать ид под контролем. Когда в нас разгораются чувства – любовь, гнев, ревность или ненависть, мы обычно оказываемся не в состоянии сознательно отговорить себя от тех или иных поступков. В результате человеческое общество очень несовершенно, так как оно основано целиком на наших врожденных психологических ресурсах. Мы слишком ветрены и не способны к полноценной кооперации. Мы не похожи на пчел, которые мгновенно реагируют на определенные химические раздражители и осуществляют именно те действия, которые более всего нужны для их улья. Достаточно посмотреть на шимпанзе, которые убивают и насилуют друг друга ради удовольствия (вам этого не покажут в программах телеканала Discovery), чтобы понять, чем «заряжены» люди. Социальный порядок среди людей первоначально достигался примерно так же, как в стае волков или стаде шимпанзе. Для слаженного функционирования нашим предкам требовался альфа-самец, носитель доминантной иерархии, силой заставлявший первобытную орду подчиняться себе. Этот альфа-самец являет собой олицетворение фигуры отца. Присутствие отца дает эго нового союзника в битве за контроль над ид. Усваиваемый ребенком страх перед отцом, грозящим наказанием, создает новую структуру психики – супер-эго. Подобно ид, супер-эго бессознательно. Тем не менее оно может служить союзником эго, стремящегося властвовать над ид. Супер-эго подвергает цензуре наши желания и ассоциирует чувства стыда и вины с удовлетворением наших самых основных инстинктов.

Именно взаимодействие супер-эго и ид порождает идею об «анальном» типе личности. Любой родитель скажет, что маленькие дети находят большое удовольствие в акте дефекации и осуществляют его где и когда им угодно. Ид в огромной степени свойственна копрофилия, и оно получает огромное наслаждение от всех телесных функций. Однако чтобы жить в обществе, индивид обязан научиться контролировать эти импульсы. Первоначально его приучают к туалету – взрослый навязывает малышу систему правил, ограничивающих его возможности по удовлетворению инстинктивных желаний. Супер-эго ребенка развивается через понимание того, в какие моменты взрослый может его наказать. Дети начинают ассоциировать стыд и вину с определенными телесными функциями, что, в свою очередь, развивает самоконтроль, необходимый для сдерживания побуждений к естественным отправлениям.

«Анальное» расстройство личности может возникать, если во время приучения к туалету с малышом обращаются слишком грубо. В результате вместо развития супер-эго, подвергающего цензуре только анальное удовольствие, супер-эго ребенка может осуждающе относиться ко всем телесным функциям. Таким образом, ребенок развивается во взрослого, который либо чрезмерно чопорен и строг, либо слишком несдержан в стремлении получать любые удовольствия телесного характера (прежде всего – сексуальные).

Ключевая идея теории Фрейда заключается в том, что с развитием супер-эго ни один из конфликтов, связанных с инстинктами, не может быть разрешен быстро и окончательно. Наши самые примитивные желания никуда не исчезают; они просто подавляются. Фрейд сравнивает разум с древним Римом, в котором новые кварталы строились не на месте древних, а вокруг них. Снаружи этот город может выглядеть вполне современным, но его центр по-прежнему архаичен.

Таким образом, в разуме взрослого все примитивные детские желания остаются нетронутыми. Просто взрослый научился их контролировать. Эта цель достигается посредством двух основных стратегий. Инстинкты могут быть либо подавлены, либо сублимированы. Подавление означает, что супер-эго просто отказывает ид в возможности удовлетворить определенное желание. Человек старается покрепче «закупорить» желание внутри себя. Это вызывает фрустрацию, беспокойство и тоску. Альтернатива этому способу – найти социально приемлемый выход для возникающих побуждений, получая суррогатное удовлетворение. Мы можем научиться, как выразился Фрейд, сублимировать наши желания. Вместо того чтобы убить отца, мы можем победить его в армрестлинге. Вместо того чтобы заниматься сексом с матерью, мы можем жениться на девушке, которая удивительно на нее похожа. Вместо того чтобы убивать людей, мы можем поиграть в компьютерный симулятор бандитской жизни Grand Theft Auto и т. д.

По мнению Фрейда, разум человека, живущего в обществе, подобен кастрюле-скороварке, крышка которой плотно прижата. Пар не выходит наружу, он просто накапливается (как фрустрация, которую мы испытываем, живя в обществе). Сублимация – это предохранительный клапан, позволяющий нам время от времени выпускать часть избыточного пара. Если температура не слишком высока, то можно достигнуть равновесия, и крышка скороварки, возможно, выдержит. В противном случае эта штука взорвется. Неврозы возникают, когда человек изо всех сил старается избежать срыва и находит эксцентрические способы сублимации желаний. Как выразился Фрейд, «человек становится невротиком, потому что не может вынести объем фрустрации, налагаемый на него обществом в процессе обслуживания культурных идеалов».

Мало кто усомнится в том, что люди порой страдают от неврозов. Но если отдельный человек может стать невротиком, не может ли стать таким все общество? Это ключевой вопрос, который ставит Фрейд в работе «Недовольство культурой». Если наша цивилизация, как он выражается, «основана на подавлении наших инстинктов», возможно ли, что рост цивилизации – это процесс, благодаря которому все становятся невротиками?

* * *

В наше время считается, что фрейдовская теория инстинктов не заслуживает доверия. И если спросить людей, большинство из них начнет с жаром отрицать, что им хочется заниматься сексом с матерью или отцом. Впрочем, даже те, кто отвергает специфическую теорию инстинктов Фрейда, в целом согласны с его моделью разума в виде скороварки. Согласно этой теории желания, от которых мы должны отказываться, чтобы вписаться в общество, не исчезают; они просто заталкиваются внутрь, в подсознание. И там они прячутся в ожидании любой возможности вырваться наверх.

Этот тезис отчасти подтверждают ситуации, в которых люди забывают о необходимости сдерживать себя, например, когда они пьяны или охвачены сильным гневом – в таких случаях они демонстрируют антиобщественное поведение. Возникает мысль, что социализация не приводит к фундаментальной трансформации человеческой природы, она просто дает нам способность контролировать наши фундаментальные импульсы.

Рассмотрим, например, ругань. Прежде всего следует отметить, что когда мы в гневе, ругань для нас приятна. Однако текст, который мы при этом произносим, зачастую не имеет отношения к ситуации. Это просто набор слов или фраз, предназначенных для табуированных предметов: секс, дефекация, инцест или святотатство. Так почему мы ругаемся? Согласно теории Фрейда, когда человек начинает испытывать чрезмерную фрустрацию, супер-эго больше не в состоянии осуществлять эффективный контроль. Гнев «переливается через край», на короткое время позволяя ид творить что угодно. И тогда человек изливает поток брани, получая удовольствие от реализации этих – обычно подавляемых – инстинктивных побуждений.

Суть в том, что хотя теория Фрейда кажется экзотичной, она вовсе не так уж неправдоподобна. В качестве еще одного примера, подтверждающего теорию Фрейда, рассмотрим его анализ юмора. По мнению Фрейда, юмор предназначен для того, чтобы можно было избегать цензуры супер-эго. Анекдот, вводя в заблуждение наш сознательный разум, а затем выстреливая в нас кульминацией, позволяет ид проскользнуть мимо бдительного супер-эго таким образом, что мы ощущаем внезапный взрыв удовольствия, ассоциируемого с каким-либо табу, прежде чем сознательный ум успевает прекратить реакцию.

Рассмотрим, к примеру, «самый смешной» анекдот в мире (согласно сайту LaughLab.co.uk, где было протестировано более сорока тысяч анекдотов и получено примерно два миллиона отзывов):

Двое охотников идут по лесу и внезапно один из них падает на землю. Похоже, что он не дышит, его глаза закатились. Второй охотник выхватывает сотовый телефон и звонит в службу спасения. Он кричит оператору: «Мой друг умер! Что мне делать?» Оператор спокойным размеренным голосом говорит: «Успокойтесь. Я могу вам помочь. Сначала убедитесь, что он мертв». Наступает тишина, а затем слышен звук выстрела. После этого оператор снова слышит голос охотника: «О'кей, теперь?».

Почему это смешно? Согласно анализу Фрейда, причина, по которой мы находим это забавным, заключается в том, что мы получаем инстинктивное удовлетворение от описания акта насилия. Но мысль о том, что убийство охотником собственного друга является источником удовольствия, запретна для нас. Анекдот позволяет испытать это удовольствие, направляя в неверном направлении наш сознательный ум, так что эта мысль на мгновение способна избежать цензуры.

Вначале мы интерпретируем фразу «убедитесь, что он мертв» соответственно контексту («пощупайте его пульс»), так что нам требуется некоторое время, чтобы переосмыслить историю после того, как услышим кульминацию. Когда раздается выстрел и охотник говорит «О'кей, что теперь?», нам приходится мысленно вернуться к фразе «убедитесь, что он мертв» и заключить, что охотник интерпретировал слова оператора в другом смысле («сделайте так, чтобы он был мертв»). Это мгновение смятения, в течение которого наш сознательный разум пятится назад, открывает возможность для ощущения удовольствия, которое получает ид от брутальности описанного события (не говоря уж о глупости охотника).

Таким образом, по мнению Фрейда, комедийный жанр предназначен для того, чтобы те или иные моменты ускользали от супер-эго. Вот почему мы наслаждаемся смехом. Также это объясняет, почему в комедиях важен выбор подходящего момента, почему юмор, как и брань, фокусируется на табуированных темах или же обращает наше внимание на источники фрустрации в повседневной жизни (так называемый эмпирический юмор). Посему теория Фрейда, какова бы ни была ее истинная ценность, хорошо объясняет некоторые вещи. Разве кто-либо другой объяснил природу юмора лучше?

Впрочем, если принимать фрейдовскую теорию юмора, то логично допускать, что в его теории подавления тоже что-то есть. Мы часто наблюдаем, как дети порой проявляют невероятную жестокость. Но если Фрейд прав, то взрослые, по своей глубинной сути, не отличаются от них. Социализация не искореняет жестокость, она просто учит нас контролировать себя. Если бы основополагающие импульсы не оставались внутри нас в ожидании возможности выйти наружу, то что тогда заставляет многих людей находить мысль об охотнике, убивающем своего друга, такой забавной?

* * *

Эта теория подавления вызывает тревогу, потому что согласно ей индивидуальный самоконтроль ничем не отличается от внешнего принудительного контроля. И то и другое означает ограничение нашей свободы. Мы либо подвергаемся тирании «первобытного отца», либо сознательно усваиваем ее, а значит, сознательно начинаем подвергаться влиянию строгого, грозящего наказанием супер-эго. В обоих случаях наши возможности достижения счастья существенно урезаются. Все правила и установки, которым мы вынуждены подчиняться, чтобы вписываться в общество, подобны плохо скроенному костюму, который мешает нам совершать элементарные движения.

Разумеется, идея о том, что цивилизация означает утрату свободы, стара как мир. Мыслители, занимавшиеся вопросами общественного договора (например Томас Гоббс и Жан-Жак Руссо), рассматривали вхождение в общество как своего рода компромисс, соглашаясь на который, мы отдаем часть нашей свободы в обмен на другие «товары» – в частности на безопасность. Своеобразие подхода Фрейда заключается в его предположении, что ни одно из этих древних устремлений никуда не пропадает, они просто подавляются. И по мере того как нарастает подавление, неудовлетворенность и фрустрация также увеличиваются.

Исходя из этого, Фрейд заявляет: «первобытному человеку действительно было лучше, ведь его инстинкты ничем не ограничивались». Единственной проблемой была продолжительность жизни: из-за отсутствия социальной организации она была чрезвычайно короткой. Поэтому примитивный человек согласился стать членом общества для получения гарантий большей безопасности и более продолжительной жизни. Однако этот «договор», по мнению Фрейда, был подобен сделке Фауста с Мефистофелем. Живя в обществе, мы пребываем в большей безопасности, но за это отдаем не только нашу свободу, но и нашу способность испытывать счастье. Так что, стремясь разными способами улучшить общество, мы должны признать: есть трудности, принадлежащие самой сущности культуры, недоступные каким бы то ни было попыткам реформ.

Репрессивная природа нашего общества часто ускользает от внимания, так как постепенно смягчаются карательные меры, предпринимаемые нашими социальными институтами. Когда мы сравниваем современные тюрьмы с застенками, скажем, XVIII века, то трудно не согласиться, что наше общество менее репрессивно. Безусловно, оно гораздо менее жестоко, чем триста лет назад. В большинстве древних сообществ охотников и собирателей главной причиной смерти являлось убийство. В современной Канаде эта причина стоит на четырнадцатом месте (причем половина убийств совершается по неосторожности).

Публичная демонстрация насилия в форме пыток и казней была неотъемлемой частью европейской жизни вплоть до середины XIX века. Только представьте, каково это – смотреть, как человека сжигают живьем. Или подумайте о том, что такое четвертование. И тем не менее всего около двухсот лет назад на такие зрелища родители водили своих детей. Когда во время Великой французской революции впервые начали применять гильотину, ее считали символом просвещения и прогресса. Ведь раньше палачу зачастую приходилось наносить четыре-пять ударов топором, прежде чем ему удавалось перерубить шею жертвы. По сравнению с этим гильотина была довольно гуманным приспособлением.

Со временем явное насилие исключалось из практики наших общественных институтов: тюремщикам больше не разрешается мучить заключенных, судьи не могут назначать телесные наказания, учителям не позволено бить своих учеников, от политических лидеров не требуется постоянно вести войну. Более того, с развитием демократии и ослаблением тирании роль насилия в обществе существенно снизилась.

Мы часто воспринимаем этот факт как знак высокой цивилизованности. Мусульманские общества, где по закону шариата до сих пор отрубают руки ворам и до смерти забивают камнями неверных жен, традиционно называют варварскими. Однако с точки зрения фрейдизма, даже учитывая, что цивилизованность действительно означает уменьшение проявлений явного насилия, не факт, что наше общество стало менее репрессивным. Насилие не исчезло; мы просто приняли его в себя. В каком-то смысле первые в истории кодексы законов должны были быть крайне жестокими, потому что жившие в то время люди психологически были весьма расторможенными. Если бы их не приводила в ужас мысль о последствиях тех или иных действий, их невозможно было бы контролировать. Но современный человек настолько угнетен и истерзан чувством вины, что для поддержания порядка больше не требуется публичного потрошения людей. Угрозы провести ночь в тюрьме достаточно, чтобы предотвратить большинство современных преступлений.