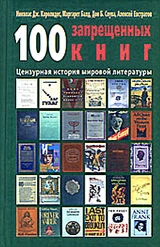

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)

Мы

Автор: Евгений Замятин

Год и место первой публикации: на русском языке – 1929, Чехия; (1924, в английском переводе; 1927, в чешском переводе; 1929, во французском переводе; в России – «Знамя», 1988, № 4–5).

Опубликовано: в журнале «Воля России»

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

В предисловии к французскому изданию 1929 года Замятин писал о главных особенностях романа: «Одна из тем, пока еще робко затрагиваемых в советской литературе, это вопрос об отношении личности и коллектива, личности и государства. На практике этот вопрос разрешен в пользу государства, но это решение не может быть только временным … Именно эта проблема, правда, в очень утопической, пародийной форме, в виде reductio ad absurdum одного из возможных решений, является основой всего моего романа…»

Роман представляет собой конспект – дневник повседневного, точно рассчитанного существования Д-503, одного из «нумеров» – гражданина Единого Государства. Д-503 – строитель Интеграла, символа Единого Государства. Интеграл должен принести на другие планеты вселенной математически-безошибочное счастье, избавить их обитателей от дикого состояния свободы.

В то же время конспект задуман как послание, которое Интеграл должен донести до обитателей далеких планет, оно включает в себя рассказ об истории и современной жизни Единого Государства.

Единое Государство появилось после Двухсотлетней войны, в итоге которой город поработил деревню и весь природный мир с горсткой людей остался за Зеленой стеной. Она защищает город-государство из стекла и бетона от разноголосицы земных обитателей. Десять миллионов «нумеров» встают и ложатся в единую минуту, указанную на циферблате Скрижали. Благодетель, которому помогают Хранители, опекает Государство, и растворяет заблудших в Машине. Этот эффектный процесс конспектирует Д:

«Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку… Ни шороха, ни дыхания: все глаза – на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь – быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча – как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело – все в легкой, светящейся дымке – и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И – ничего: только лужа химически-чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце…»

Д-503 поначалу – идеальный гражданин. Он, как остальные, живет в доме с прозрачными стенами, встречается в урочные часы Личного Времени с О-90. Он убежден, что «красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.», что таблица умножения мудрее Бога. Сомнения начинают посещать его с началом конспекта. Их усиливает знакомство с женщиной, 1-330, которая вводит в его жизнь иррациональность, воплощенную для математика Д в квадратном корне из –1. Для Д любовь, появление Другого, чреваты потерей цифроощущения, появлением одного за другим тяжелых заболеваний: он начинает видеть сны, а затем у него образуется душа. Он чувствует себя отгороженным от своих сограждан – пальцем, отрезанным от руки, который «сутуло согнувшись, припрыгивая бежит по тротуару». Д-503 мечтает излечиться, быть наказанным, уничтоженным: «У меня по отношению к Единому Государству есть это право – понести кару, и этого права я не уступлю».

Повстанцы появляются неожиданно. На ритуальном празднике – Дне Единогласия – имитирующем выборы, но с известным заранее исходом (каждый раз единогласно переизбирают Благодетеля), совершилась «величайшая в истории катастрофа»: тысячи рук проголосовали «против». Несколько дней спустя Д, ведомый 1-330, попадает за Зеленую Стену, в населенный покрытыми шерстью людьми, наполненный звуками, запахами и цветом мир. Его возлюбленная – один из лидеров подрывников (они называют себя Мефи), действующих внутри Единого Государства. Д берется помочь им захватить Интеграл. 1-330 приходится постоянно бороться с его закругленным еще мышлением:

– Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, – это революция?

– Да, революция! Почему же это нелепо?

– Нелепо – потому что революции не может быть. Потому что наша – это не ты, а я говорю – наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому… […]

– Милый мой: ты – математик. Даже – больше: ты философ – от математики. Так вот: назови последнее число. […]

– Но, 1, – это же нелепо. Раз число чисел – бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

– А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней – нет, революции – бесконечны. Последняя – это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо – чтобы дети спокойно спали по ночам…

Обеспокоенное Государство тем временем устраивает обыски, аресты и в спешном порядке объявляет массовую Великую Операцию по удалению фантазии. Захват Интеграла срывается – заговор был раскрыт. Д вызывают к Благодетелю, который пытается убедить его, что он был нужен Мефи только как строитель Интеграла. Всеми отвергнутый как предполагаемый доносчик и, в то же время, недонесший, Д наконец идет в Бюро Хранителей и рассказывает все, что ему известно о Мефи, но Хранитель оказывается одним из повстанцев…

И все же Д схватили и подвергли Великой Операции. Обновленный, не сомневающийся более ни в чем, Д-503 рассказывает Благодетелю все о «врагах счастья». 1-330 в его присутствии в Газовой комнате-каземате отказалась давать показания. Но Д не унывает – завтра Мефи поднимутся по ступеням машины Благодетеля, «потому что разум должен победить».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

В 1921–1923 годы Замятин безуспешно пытался опубликовать недавно законченный роман в СССР. Публикация в пражском «журнале политики и культуры» «Воля России» (1927, № 2) романа «Мы» стала самой скандальной в истории этого основанного эсерами издания. Редакция (чтобы избавить автора от неприятностей) представила отрывки романа как обратный перевод с чешского и английского изданий. Публикация стала победной точкой в споре, поставленной журналом «относительно возможности существования неказенной литературы в Советской России» (А. М. Зверев).

1929 год, названный Сталиным «годом великого перелома», ознаменовался целым рядом репрессивных мер против «непролетарских» науки и искусства. В конце августа 1929 года началась кампания против Пильняка и Замятина, руководителей московского и ленинградского отделений Всероссийского союза писателей (ВСП). По мнению слависта Л. С. Флейшмана:

«…эта компания ввела и закрепила специфические формы всей будущей литературной жизни Советской России. Именно с нею была связана ликвидация литературно-художественных группировок и последняя замена их единым «союзом» писателей – неким аналогом «коллективизации» сельского хозяйства. […] Можно со всей категоричностью утверждать, что это была первая в истории русской культуры широко организованная кампания не против отдельных литераторов или текстов только, а против литературы в целом и ее автономного от государства существования».

Кампания была необычной по своей организации (на государственном уровне). Кроме того, впервые предлогом для осуждения писателей стала публикация их произведений за рубежом.

Начал кампанию статьей «Недопустимые явления» в «Литературной газете» (1929, № 19) Борис Волин. Издание произведений советских авторов в «белогвардейской прессе», по его словам, создавало «впечатление подлинного сотрудничества наших писателей с белой прессой». Пильняк, наученный историей с «Повестью непогашенной луны» (см.), сразу же отказался от берлинской публикации повести «Красное дерево». И тут же, на страницах «Литературной газеты» (1929, № 20), назвал имена нескольких писателей (в том числе М. Шолохова, Ю. Тынянова, К. Федина), чьи произведения вышли за границей. Редакционная статья в том же номере призывает к массовому покаянию:

«Что в Советском Союзе сказали бы про инженера, врача, биолога или химика, который, сделав важное открытие в своей области или разработав новое изобретение, продал бы его сначала за границу? Ведь прав был бы тот, кто такого изобретателя назвал бы предателем интересов Советского Союза, вредителем. Писательская продукция, как и всякая иная творческая продукция, – принадлежит Советскому Союзу прежде всего. Что же следует сказать, когда творчество автора, проданное за границу, направлено своим острием против Советского Союза? Ведь это же вредительство квалифицированное! Мы надеемся, что другие писатели, упомянутые Б. Пильняком, сообщат через «Литературную газету» советской общественности, как и в каком виде их произведения попали за границу и как они к этому недопустимому (мягко выражаясь) явлению относятся».

Партийный деятель и литературный критик Борис Ольховский вторил Волину в «Комсомольской правде» (1929, 31 августа), называя Пильняка писателем, который «окончательно порвал с попутничеством пролетарской революции […] и стал «попутчиком» буржуазной контрреволюции».

Было принято считать, что инициатором травли была РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), самая бескомпромиссная по отношению к «попутчикам» литературная организация своего времени. Однако и условность предлога (советские писатели и до и после 1929 года печатались за границей) и скоординированность публикаций по «делу» в печати предполагают иной масштаб кампании.

Ободренные газетными публикациями, протесты начали высказывать – одно за другим – литературные объединения. Сибирская литературная группа «Настоящее» потребовала высылки писателей из Советского Союза.

Сначала ленинградское, а затем московское отделения ВСП были вынуждены осудить своих руководителей. Единственной возможностью борьбы оставался индивидуальный протест: 21 сентября 1929 Борис Пастернак и Пильняк заявляют о выходе из членов ВСП, в октябре заявления об уходе подают Михаил Булгаков и Анна Ахматова, позже – другие писатели.

Несколько позже покаяться и работать вместе с советской общественностью со страниц «Литературной газеты» предлагалось и Замятину. Однако Замятин наотрез отказался от покаяния – он заявил о выходе из ленинградского отделения Союза писателей и написал в редакцию «Литературной газеты» издевательское письмо. Он утверждал, что публичного признания ошибок и отказа от своего произведения не требовала даже царская цензура.

Позже, в 1931 году, в письме Сталину Замятин описывал историю травли, называя себя «чертом советской литературы»:

«Для истребления черта, разумеется, допустима любая подтасовка – и роман, написанный за девять лет до того, в 1920 году – был подан рядом с «Красным деревом» как моя последняя, новая работа. Организована была небывалая еще до сих пор в советской прессе травля, отмеченная даже в иностранной прессе: сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса («Блоха»), с неизменным успехом шедшая во МХАТе 2-м четыре сезона, была снята с репертуара. Печатание собрания моих сочинений в изд[ательст]ве «Федерация» было приостановлено».

К концу 1929 года сообщения о кампании появились во многих зарубежных изданиях. Неожиданно Горький в статье «О трате энергии» осудил разгоревшийся скандал:

«У нас образовалась дурацкая привычка – втаскивать людей на колокольню славы, а через некоторое время сбрасывать их оттуда в грязь. Нужно помнить, что мы все еще не настолько богаты своими людьми, чтобы швырять ко всем чертям и отталкивать от себя людей, способных помочь нам в нашем трудном и великолепном деле».

Его следующую, еще более резкую статью «Все о том же» даже отказались печатать. Итоги кампании подвела статья Ю. Сазоновой «В защиту цензуры» в парижской газете «Последние новости»: «Цензурное нововведение большевиков немаловажное право на книгу заменило правом на ее автора. […] Теперь власть цензуры над книгой заменена личным крепостничеством автора: то, что не угодно власти нигде не должно быть напечатано».

Действительно, после 1929 года Замятин перестает печататься, а в 1931-м он – при поддержке Горького – выезжает за границу. В Советском Союзе он успел ознакомиться с посвященной ему статьей в «Литературной энциклопедии» (том 4, 1930), где говорится, что писатель, «целиком защищающий капиталистический порядок, создает в романе «Мы» низкий пасквиль на социалистическое будущее», а все его творчество приобретает «все более и более контрреволюционную направленность».

Поэт Александр Безыменский, выступая на XVI съезде партии в 1930 году, емко резюмировал: «А в дали, / Боевую идею / Взяв язвительным словом в штыки, / Цветом / «Красного дерева» преют / И Замятины / И Пильняки».

На Западном фронте без перемен

Автор: Эрих Мария Ремарк

Год и место первой публикации: 1928, Германия; 1929, США

Издатели: Импропилаен-Ферлаг; Литтл, Браун энд Компани

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

Он был убит в октябре 1918 года, в один из тех дней, когда на всем фронте было так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только фразы: «На Западном фронте без перемен».

Он упал лицом вперед и лежал в позе спящего. Когда его перевернули, стало видно, что он, должно быть, недолго мучился, – на лице у него было такое спокойное выражение, словно он был даже доволен тем, что все кончилось именно так. (Здесь и далее пер. «На западном фронте без перемен» – Ю. Афонькина.)

Финальный пассаж популярного романа Ремарка не только передает нелепость смерти этого неизвестного солдата, но также иронизирует над сообщениями официальных источников военного времени, гласивших, что никаких перемен на фронте не происходит, в то время как ежедневно тысячи людей продолжали умирать от ранений (немецкое название романа «Im Western Nicht Neues» переводится как «на Западе ничего нового»). Последний абзац подчеркивает двусмысленность названия, это квинтэссенция горечи, наполняющей все произведение.

Множество безымянных солдат находятся по обе стороны окопов. Они – лишь тела, сваленные в воронках от снарядов, изуродованные, разбросанные как попало: «Между стволом и одной веткой застрял голый солдат. На его голове еще надета каска, а больше на нем ничего нет. Там, наверху, сидит только полсолдата, верхняя часть туловища, без ног». Юный француз отстал при отступлении: «Ударом лопаты ему рассекают лицо».

Неизвестные солдаты – фон, задний план. Главные герои романа – Пауль Боймер, рассказчик, и его товарищи по второй роте, главным образом Альберт Кропп, его близкий друг, и лидер группы Станислаус Катчинский (Кат). Катчинскому сорок лет, остальным – по восемнадцать-девятнадцать. Это простые парни: Мюллер, мечтающий сдать экзамены; Тьяден, слесарь; Хайе Вестхус, рабочий-торфяник; Детеринг, крестьянин.

Действие романа начинается в девяти километрах от линии фронта. Солдаты «отдыхают» после двух недель на передовой. Из ста пятидесяти человек, ходивших в атаку, вернулось только восемьдесят. Бывшие идеалисты, теперь они преисполнены злости и разочарования; катализатором служит письмо от Канторека, их старого школьного учителя. Это он убедил всех пойти на фронт добровольцами, сказав, что иначе они окажутся трусами.

«Они должны были бы помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим. […]…в глубине души мы им верили. Признавая их авторитет, мы мысленно связывали с этим понятием знание жизни и дальновидность. Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах. […] Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение, и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали».

Этот мотив повторяется в разговоре Пауля с родителями перед его отъездом. Они демонстрируют полное незнание военных реалий, условий жизни на фронте и обыденности смерти. «Здесь с питанием, разумеется, хуже, это вполне понятно, ну конечно, а как же может быть иначе, самое лучшее – для наших солдат…» Они спорят о том, какие территории должны быть аннексированы и как нужно вести боевые действия. Пауль не в состоянии говорить им правду.

Краткие зарисовки солдатской жизни даны в первых нескольких главах: бесчеловечное обращение капралов с рекрутами; страшная смерть его одноклассника после ампутации ноги; скудная пища; ужасные бытовые условия; вспышки страха и ужаса, взрывы и крики. Опыт заставляет их повзрослеть, и не только военные окопы причиняют страдания наивным, не готовым к таким испытаниям рекрутам. Утрачены «идеализированные и романтические» представления о войне. Они понимают, что «…классический идеал отечества, который нам нарисовали наши учителя, пока что находил здесь реальное воплощение в столь полном отречении от своей личности…» Их отрезали от их юности и возможности нормально взрослеть, они не думают о будущем.

После главного сражения Пауль говорит: «Сегодня мы бродили бы по родным местам, как заезжие туристы. Над нами тяготеет проклятие – культ фактов. Мы различаем вещи, как торгаши, и понимаем необходимость, как мясники. Мы перестали быть беспечными, мы стали ужасающе равнодушными. Допустим, что мы останемся в живых; но будем ли мы жить?»

Пауль испытывает всю глубину такого отчуждения во время увольнительной. Несмотря на признание его заслуг и острое желание влиться в тыловую жизнь, он понимает, что он чужак. Он не может сблизиться со своей семьей; разумеется, он не в состоянии открыть правду о своем полном ужаса опыте, он лишь просит их об утешении. Сидя в кресле в своей комнате, со своими книгами, он пытается ухватить прошлое и вообразить будущее. Его фронтовые товарищи – его единственная реальность.

Ужасные слухи оказываются правдой. Они сопровождаются штабелями новеньких желтых гробов и дополнительными порциями еды. Они попадают под вражеские бомбардировки. Снаряды разносят вдребезги укрепления, врезаются в насыпи и разрушают бетонные покрытия. Поля изрыты воронками. Новобранцы теряют контроль над собой, их удерживают силой. Идущих в атаку накрывает пулеметный огонь и гранаты. Страх сменяется гневом.

«Мы уже не бессильные жертвы, ожидающие своей судьбы, лежа на эшафоте; теперь мы можем разрушать и убивать, чтобы спастись самим, чтобы спастись и отомстить за себя… Сжавшись в комочек, как кошки, мы бежим, подхваченные этой неудержимо увлекающей нас волной, которая делает нас жестокими, превращает нас в бандитов, убийц, я сказал бы – в дьяволов, и, вселяя в нас страх, ярость и жажду жизни, удесятеряет наши силы, – волной, которая помогает нам отыскать путь к спасению и победить смерть. Если бы среди атакующих был твой отец, ты не колеблясь метнул бы гранату и в него!»

Атаки чередуются с контратаками, и «на изрытом воронками поле между двумя линиями окопов постепенно скапливается все больше убитых». Когда все заканчивается и рота получает передышку, от нее остается только тридцать два человека.

В другой ситуации «анонимность» окопной войны нарушается. В разведке вражеских позиций Пауль отделяется от своей группы и оказывается на французской территории. Он прячется в воронке от взрыва, окруженный рвущимися снарядами и звуками наступления. Он утомлен до крайности, вооруженный лишь страхом и ножом. Когда на него падает тело, он автоматически вонзает в него нож и после этого делит воронку с умирающим французом, он начинает воспринимать его не как врага, а как просто человека. Пытается перевязать ему раны. Его мучает чувство вины:

«Товарищ, я не хотел убивать тебя. Если бы ты спрыгнул сюда еще раз, я не сделал бы того, что сделал, – конечно, если бы и ты вел себя благоразумно. Но раньше ты был для меня лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей, жившей в моем мозгу и подсказавшей мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил. Теперь только я вижу, что ты такой же человек, как и я. Я помнил только о том, что у тебя есть оружие: гранаты, штык; теперь же я смотрю на твое лицо, думаю о твоей жене и вижу то общее, что есть у нас обоих. Прости меня, товарищ! Мы всегда слишком поздно прозреваем».

Наступает передышка в битве, и затем их выводят из деревни. Во время марша Пауль и Альберт Кропп ранены, Альберт серьезно. Их отправляют в госпиталь, они боятся ампутации; Кропп теряет ногу; он не хочет жить «инвалидом». Выздоравливая, Пауль хромает по госпиталю, заходит в палаты, глядя на искалеченные тела:

«А ведь это только один лазарет, только одно его отделение! Их сотни тысяч в Германии, сотни тысяч во Франции, сотни тысяч в России. Как же бессмысленно все то, что написано, сделано и передумано людьми, если на свете возможны такие вещи! До какой же степени лжива и никчемна наша тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови, если она допустила, чтобы на свете существовали сотни тысяч таких вот застенков. Лишь в лазарете видишь воочию, что такое война».

Он возвращается на фронт, война продолжается, смерть продолжается. Один за другим гибнут друзья. Детеринг, сходящий с ума по дому, мечтающий увидеть вишневое дерево в цвету, пытается дезертировать, но его ловят. В живых остаются только Пауль, Кат и Тьяден. В конце лета 1918 года Ката ранят в ногу, Пауль пытается дотащить его до медчасти. В полуобморочном состоянии, спотыкаясь и падая, он доходит до перевязочной станции. Он приходит в себя и узнает, что Кат умер, пока они шли, ему попал в голову осколок.

Осенью начинаются разговоры о перемирии. Пауль размышляет о будущем:

«Да нас и не поймут, – ведь перед нами есть старшее поколение, которое, хотя оно провело вместе с нами все эти годы на фронте, уже имело свой семейный очаг и профессию и теперь снова займет свое место в обществе и забудет о войне, а за ними подрастает поколение, напоминающее нас, какими мы были раньше; и для него мы будем чужими, оно столкнет нас с пути. Мы не нужны самим себе, мы будем жить и стариться, – одни приспособятся, другие покорятся судьбе, а многие не найдут себе места. Протекут годы, и мы сойдем со сцены».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Роман «На Западном фронте без перемен» был издан в Германии в 1928 году, национал-социалисты к этому времени стали уже мощной политической силой. В социально-политическом контексте послевоенного десятилетия роман чрезвычайно популярен: было продано 600 тысяч экземпляров, прежде чем он был издан в США. Но, кроме того, он вызвал значительное негодование. Национал-социалисты сочли его оскорблением их идеалов дома и отечества. Возмущение вылилось в политические памфлеты, направленные против книги. В 1930 году она была запрещена в Германии. В 1933 году все произведения Ремарка отправились в печально знаменитые костры. 10 мая первая широкомасштабная демонстрация состоялась перед Берлинским университетом, студенты собрали 25 тысяч томов еврейских авторов; 40 тысяч «не проявивших энтузиазма» наблюдали за действием. Подобные демонстрации имели место и в других университетах. В Мюнхене в демонстрации, во время которой сжигались книги, заклейменные как марксистские и антигерманские, приняло участие 5 тысяч детей.

Ремарк, не испугавшийся злобных выступлений против его книг, опубликовал в 1930 году продолжение романа – «Возвращение». В 1932 году он бежал от нацистского преследования в Швейцарию, а затем в США.

Запрещения имели место и в других странах Европы. В 1929 году австрийским солдатам было запрещено читать книгу, а в Чехословакии ее изъяли из военных библиотек. В 1933 году перевод романа был запрещен в Италии за антивоенную пропаганду.

В 1929 году в США издатели «Литтл, Браун энд Компани» согласились с рекомендациями жюри клуба «Книга месяца», выбравшими роман книгой июня, внести некоторые изменения в текст, они вычеркнули три слова, пять фраз и целиком два эпизода: один о временной уборной и сцену в госпитале, когда супружеская пара, не видевшаяся два года, занимается любовью. Издатели аргументировали это тем, что «некоторые слова и выражения слишком грубы для нашего американского издания» и без этих изменений могли бы возникнуть проблемы с федеральными законами и законами штата Массачусетс. Спустя десятилетие другой случай цензуры текста был обнародован самим Ремарком. Путнам отказался публиковать книгу в 1929 году, несмотря на ее огромный успех в Европе. Как говорит автор, «какой-то идиот заявил, что не станет издавать книгу «гунна»».

Тем не менее «На Западном фронте без перемен» была запрещена в 1929 году в Бостоне на основании непристойности. В том же году в Чикаго таможня США арестовала экземпляры английского перевода книги, который не был «отредактирован». Кроме того, роман значится в числе запрещенных в исследовании о школьной цензуре общества «Народ за американский путь» «Нападения на свободу обучения, 1987–1988»; поводом здесь был «непристойный язык». Цензорам предлагается изменить тактику и использовать эти протесты вместо таких традиционных обвинений, как «глобализм» или «крайне правые пугающие высказывания». Джонатан Грин в своей «Энциклопедии цензуры» называет «На Западном фронте без перемен» одной из «особенно часто» запрещаемых книг.