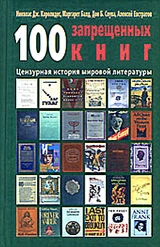

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)

Диалог о двух главнейших мировых системах

Автор: Галилео Галилей

Год и место первой публикации: 1632, Италия

Литературная форма: научная монография

СОДЕРЖАНИЕ

Работа великого итальянского астронома, математика и физика Галилео Галилея оказала глубокое воздействие на развитие науки и философии, заложив основы современной экспериментальной науки и углубив понимание человеком природы и вселенной. Хотя польский астроном Коперник утверждал в книге «О вращении небесных сфер», опубликованной в 1543 году, что Солнце является центром вселенной, а Земля – планетой, которая вращается, вера в геоцентрическую систему Птолемея (названную так по имени астронома II века Птолемея) превалировала в начале XVII века. Теория Птолемея помещала неподвижную Землю в центре вселенной, а Солнце, Луна и пять планет вращались вокруг нее, вписываясь в сложную систему круговых движений.

Когда Галилео, профессор математики в университете Пизы, впервые взглянул на небо через рефракционный телескоп, который сконструировал сам, минуло полстолетия с тех пор, как Коперник выступил со своей теорией о гелиоцентрической вселенной. Однако в первый раз опытное наблюдение небес через телескоп подтвердило гипотезу Коперника. В 1610 году Галилео опубликовал «Звездного посланника», – памфлет, на двадцати четырех страницах которого были зафиксированы его астрономические наблюдения за луной и планетами. Галилей описал там четыре обнаруженных им ранее неизвестных небесных тела, движущихся вокруг планеты Юпитер и доказал, что теория Коперника была верной. Он также отметил, что Луна не является телом, испускающим собственный свет, но она освещена светом Солнца.

Сенат Венеции назначил Галилею жалование за его открытия, и он стал математиком герцога Тосканы. В 1613 году он опубликовал «Письма о пятнах на Солнце», в которых обнародовал свою веру в теорию Коперника. Галилео обвинили в том, что «книга Природы написана математическими символами», и что в наблюдении и измерении лежит наука о будущем. В 1632 году Галилео опубликовал работу, которой суждено было стать поворотным пунктом в истории науки – «Диалог о двух основных мировых системах – Птолемеевой и Коперниковой».

В своем диалоге с платоновской традицией, Галилео позволил высказать аргументы за и против системы Коперника своим трем друзьям: флорентийцу, который верит в систему Коперника, стороннику системы Аристотеля, поддерживающему геоцентрическую теорию, и венецианскому аристократу, к чьей пользе они и проводили этот спор. Галилео написал текст на итальянском языке для неспециалистов, вместо того чтобы писать на латыни – языке ученых и интеллектуалов.

Структурируя «Диалог», Галилео сообразовывался с церковными указаниями, что гелиоцентрическая теория может обсуждаться как полезная математическая гипотеза, но не как проявление физической реальности. Однако взгляды, которые он высказал в «Диалоге», явно поддерживали Коперникову систему. Галилео обнаружил, что Земля, подобно другим планетам, вращалась вокруг своей оси, а планеты вращались вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, определяемым силой притяжения. Идея конечной вселенной, вмещавшейся в некую внешнюю сферу, обладавшую неизменным совершенством, была отвергнута. Доказав, что Земля не была центром творения, но, напротив, скорее, незначительной его частью, Галилео перевернул средневековую систему космологии, основанную на теориях Аристотеля о движении тел.

В «Диалоге» Галилео выразил два принципа, которые стали руководящими принципами современной науки. Во-первых, заявления и гипотезы, касающиеся природы, должны всегда быть основаны на наблюдении, а не на авторитетах; и во-вторых, природные процессы лучше всего могут быть поняты, если представлять их на языке математики.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

В 1616 году система Коперника была объявлена опасной для веры, и Галилей, вызванный в Рим, получил предупреждение от папы Павла V «не придерживаться, не преподавать и не защищать» теории Коперника. Галилео пообещал подчиниться наставлениям папы и вернулся во Флоренцию. Похожие теории, опубликованные германским астрономом Иоганном Кеплером в «Новой астрономии», были запрещены папой в 1619 году. Согласно папской булле, сопровождавшей этот запрет, изучение и даже чтение книг Коперника и Кеплера было запрещено.

В 1624 году Галилео снова отправился в Рим, чтобы засвидетельствовать свое почтение вновь назначенному папе Урбану VIII.

Несмотря на запрет 1616 года, он попросил у папы разрешения опубликовать книгу, в которой сравниваются доктрины Птолемея и Коперника. Папа отказал ему в этой просьбе.

Несмотря на предупреждения Ватикана, перечислявшего многочисленные исправления, которые необходимо было внести в книгу перед обнародованием какой-либо из Коперниковых теорий, в 1632 году Галилей опубликовал «Диалог о двух главнейших системах мира». Он попытался удовлетворить власти, включив предисловие ведущего ватиканского теолога, описывавшее теорию Коперника как всего лишь интересное интеллектуальное упражнение. Но папу это не убедило. Книга привлекла внимание всей Европы. Растущая угроза протестантизма провоцировала папу на агрессивную реакцию – ради сохранения единства церковной догмы.

Затем враги Галилея в Ватикане предположили, что, публикуя книгу под колофоном (эмблемой издательства) трех рыб – обычным оттиском флорентийской типографии Ландини – Галилео сделал клеветническую отсылку к трем безграмотным племянникам папы Урбана VIII, которых он продвинул в церковной иерархии. Далее они предположили, что под одним из участников диалога, Симплицио, консервативным защитником геоцентрических взглядов на вселенную, выведена карикатура на самого папу.

В феврале 1633 года Галилея призвали в Рим. Хотя он серьезно заболел во Флоренции, и врачи предупреждали его, что ему не стоит предпринимать такое путешествие в середине зимы, что оно может оказаться фатальным, папа пригрозил насильно привезти его в цепях, если он не объявится сам. Великий герцог Флоренции дал носилки, в которых Галилео должны были отнести в Рим, где он был заключен в тюрьму. В июне он предстал перед судом в обвинении в ереси.

Суд сконцентрировался на формальностях, касающихся того, что говорили ему церковные иерархи во время его визита в Рим в 1616 году, и того, насколько четко он понимал неодобрение папой Коперниковых теорий. Вердикт инквизиции гласил, что Галилео «подозревался в ереси, а именно в том, что он верил и придерживался доктрины, которая является ложной и противной Священным и Божественным Писаниям, в соответствии с которым Солнце является центром мира и не движется с востока на запад, и что Земля движется и не является центром мира, что это мнение может быть принято и защищаемо как возможное, – после того, как было объявлено и определено, что оно противоречит Священному Писанию…»

Галилео был приговорен к тюремному заключению на неопределенный срок, и от него потребовали сделать публичное и формальное отречение. Утром 22 июня 1633 года, в возрасте 70 лет, Галилео опустился на колени перед судом и объявил: «С чистым сердцем и непритворной верой я отрекаюсь, проклинаю и отвергаю ранее высказанные заблуждения и ереси и также любую и каждую секту и заблуждение, которые входили бы в противоречие со Святой церковью, и я клянусь, что в будущем я никогда не скажу или признаю устно или письменно, что-либо, что могло бы навлечь на меня подобные подозрения…» «И все-таки она [Земля] вертится», – по легенде пробормотал он после своего отречения.

В 1634 году «Диалог» был формально осужден и запрещен вместе со всеми произведениями Галилея. Галилей был заключен в уединенном доме в Арчетри, в пригородах Флоренции, где ему позволялось принимать посетителей только с разрешения представителя папы. Во время заключения Галилео сумел завершить новую работу «Диалог о двух новых науках», который был контрабандно вывезен из Италии и опубликован протестантами в Лайдене в 1638 году, за четыре года до его смерти. Последние четыре года своей жизни Галилео был слеп. В конце концов, папа разрешил, чтобы ему помогал молодой ученый Виченцо Вивиани. Галилей умер в уединении 8 января 1642 года, через месяц ему исполнялось 78 лет.

«Индекс запрещенных книг» 1664 года подтвердил запрет на сочинения Коперника и Галилея и всех остальных трудов, подтверждающих движение Земли и неподвижность Солнца. В 1753 году в «Индексе Бенедикта XIV» вышел общий запрет на книги, которые учат гелиоцентрической теории.

И лишь только в 1824 году, когда Кэнон Сеттель, профессор астрономии из Рима, опубликовал работу о современных научных теориях, церковь окончательно объявила о принятии «общего мнения современных астрономов». Из следующего папского «Индекса» 1835 года имена Галилео, Коперника и Кеплера были исключены. 31 октября 1992 года папа Иоанн-Павел II формально реабилитировал Галилея – через 359 лет, четыре месяца и девять дней спустя, после того, как Галилея заставили отречься от своей ереси, что Земля обращается вокруг Солнца.

Житие протопопа Аввакума

Автор: Аввакум Петров

Год и место первой публикации: 1861, Россия

Распространялось в списках

Литературная форма: автобиография

СОДЕРЖАНИЕ

Протопоп Аввакум Петров – пожалуй, первый в русской истории диссидент, оппозиционность которого воплотилась в тексте, ставшем со временем настолько авторитетным. Житие, наиболее популярный среди мирян жанр церковной литературы (оригинальной светской в XVII веке не было), Аввакум, отвергая реформы патриарха Никона, наполнил актуальной религиозно-политической полемикой. Опальный протопоп, один из лидеров старообрядцев, на литературном поле стал не менее, а может, и более заметной фигурой, чем в истории православной церкви: его «Житие» – первый в русской литературе опыт автобиографии.

В догматическом вступлении Аввакум, обращаясь к учению Дионисия Ареопагита, прямо заявляет свою позицию по отношению к никонианским реформам: «потеряли новолюбцы существо божие испадением от истиннаго господа, святаго и животворящего духа». Но прежде, уже в первой фразе «Жития» звучит стилистическое кредо автора: «…и аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет».

Аввакум родился в селе Григорове Нижегородского края в 1620 году, но, по неизвестным причинам изгнанный оттуда, переселился в село Лопатицы того же края еще в юности. С этого изгнания начинается история бедствий и скитаний строптивого священника. В 21 год, в Лопатицах он был рукоположен сначала в дьяконы, а позже в попы. Ревностное наставление на путь истинный своих многочисленных духовных детей не раз навлекало на Аввакума гнев светских начальников, от которых ему приходилось терпеть и притеснения и побои. Дело, наконец, закончилось изгнанием. В Лопатицы он вернулся с грамотой влиятельных московских протопопов Стефана Вонифатьева и Ивана Неронова, но – после новых преследований – был изгнан вторично. Аввакум снова отправился в Москву, где получил назначение протопопом в Юрьевце-Повольский. Местная паства потерпела протопопа два месяца, а затем учинила расправу:

«… дьявол научил попов, и мужиков, и баб, – пришли к патриархову приказу, где я дела духовныя делал, и, вытаща меня из приказа собранием, – человек с тысящу и с полторы их было, – среди улицы били батожьем и топтали; и бабы были с рычагами. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежали и, ухватя меня, на лошеди умчали в мое дворишко; и пушкарей воевода около дома поставил. Людие же ко двору приступают и по граду молва велика. Наипаче же попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят: «убить вора, блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!»

На этот раз, в 1652 году, Аввакум пошел в Москву без семьи. В столице он устроился священником в Казанском соборе, настоятелем которого был Иван Неронов. Вскоре Аввакум вошел в кружок ревнителей благочестия, члены которого пропагандировали строгую церковную религиозность. В столице тогда как раз избирали патриарха, и Аввакум поддержал перед царем Алексеем Михайловичем кандидатуру своего будущего недруга. Однако после ареста 4 августа 1653 года Ивана Неронова Аввакум встает во главе старообрядческой оппозиции. Спустя некоторое время за активное участие в борьбе с нововведениями Никона протопопа заключили в Андрониев монастырь. После разнообразных издевательств Аввакума все-таки не расстригли, как многих его соратников, – благодаря заступничеству царя; протопопу предстояла ссылка в Сибирь, в Тобольск. Но и отсюда доносы погнали его в Даурию, на границу Монголии. В скитаниях протопоп не раз чудом избегал смерти, от голода и холода умерли двое его сыновей.

В 1661 году царь вызвал Аввакума в Москву – мириться с церковью. По дороге, которая заняла три года, ссыльный протопоп неустанно обличал «безбожную лесть». В Кремле, где Никон уже потерял к тому времени все свое влияние (он сам оказался в опале), Аввакуму прощали все в обмен на обещание молчать. Автор «Жития» сдерживал свой «огнеопальный» дух полгода и, в конце концов, «паки заворчал». Власти ответили ссылкой – на этот раз на Крайний Север, в Пустозерск; но зимой добраться туда было трудно, поэтому Аввакума с семьей сослали поближе – в Мезень. В марте 1666 года протопопа снова вызвали в столицу: на этот раз в связи с созывом Церковного Собора, посвященного главным образом борьбе со старообрядцами. После полутора лет уговоров и наказаний упорного традиционалиста вместе с другими идеологами старообрядчества расстригли, предали проклятию и в августе 1667 года отправили в Пустозерск. Тем временем, в 1670 году на его соратников обрушилась новая волна репрессий; только покаяние смогло заменить сыновьям протопопа Ивану и Прокопию виселицу на тюремное заключение. Однако террор не смиряет воинственного заключенного: в 1676 году он пишет царю Федору Алексеевичу вызывающую по тону челобитную.

После выступлений московских старообрядцев в январе 1681 года церковные власти разрешили царю Федору Алексеевичу поступать с раскольниками по своему усмотрению. В Пустозерске 14 апреля 1682 года Аввакум вместе с попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором был сожжен на костре «за великие на царский дом хулы».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Борьба русской церкви с «отреченными», или «ложными», «сокровенными», то есть еретическими книгами началась почти сразу после христианизации Руси. В «Изборнике Святослава» (1073 год) представлены списки «истинных» и «ложных» книг – «Богословьцы от словес». Их сопровождает предостережение читателю: «Книги ложные, их же не подобает чести и держати православным христианам». Одно из первых упоминаний о репрессивных мерах по отношению к чрезмерно любопытным читателям появляется в «Кормчей книге» (1284 год): «Иже кто иметь еретическое писание у себя держати, и волхвованию его веровати, со всеми еретики да будет проклят, а книги те на темени их сожещи».

Сочинение Аввакума, конечно, ни в коей мере не было языческим. Но в XVII веке церковь не отделена от государства, поэтому резкое неприятие протопопом никонианских реформ и борьба с ними – это двойное преступление против государства: религиозное и политическое.

До второй половины XVIII века книгопечатание было исключительной прерогативой государства – у частных лиц просто не было необходимых технических средств. До этого времени была только одна возможность «опубликовать» текст, а именно: создать произведение, которое, благодаря своей популярности, будут переписывать и пересказывать. «Житие протопопа Аввакума» отвечало этим условиям.

В заточении Аввакум развил энергичную литературную деятельность: ему принадлежит авторство более чем 80 произведений, большинство из которых были написаны в Пустозерске. Инок Епифаний, «соузник» протопопа, убедил написать его свое «Житие»; в 1672–1676 годах были созданы дошедшие до нас три редакции.

В начале ссылки опальные расколоучители могли достаточно свободно передавать свои сочинения сторонникам старой веры. Подпольных типографий тогда не было, поэтому старообрядцы переписывали произведения своих идеологов. В раскольничьей среде Аввакума считали священным страдальцем, стражем церкви, осмелившимся в своих челобитных сказать царю правду, – в Пустозерск совершались настоящие паломничества.

Указ 1681–1682 годов запрещал распространять рукописные и печатные тексты, содержавшие рассуждения на религиозные темы, которые «на Москве всяких чинов люди пишут в тетрадях, и на листах, и в столбцах… и продают у Спасских ворот и в иных местах, и в тех письмах на преданные святой церкви книги является многая ложь». Тем не менее «Житие» получило к концу XVII века известность в старообрядческой среде, его переписывают и переделывают.

Синтетический жанр сочинения (А. Н. Робинсон называет его «исповедь-проповедь») и язык, сочетающий в себе древнерусское красноречие и разговорные интонации, обеспечили ему сначала идеологический, а затем и литературный успех. Правда, собственно «литературный» успех пришел много позже. Первая публикация сочинения Аввакума состоялась именно благодаря тому, что стало возможно прочтение его как литературного или исторического памятника. Духовные цензоры двух столиц «одобрили к напечатанию» «Житие», но, на всякий случай, переправили в Священный Синод, а Синод – епископу харьковскому Макарию. Последний, автор первого точного упоминания «Жития» как автобиографии Аввакума (в статье о русском расколе, напечатанной в 1854 году), со знанием дела и не без остроумия написал отзыв, датированный 27 марта 1861 года:

«…означенная рукопись содержит в себе довольно любопытных подробностей для истории русского раскола, ярко обрисовывает характер Аввакума и хотя рассказывает о некоторых его мнимых чудодеяниях, но вообще производит и может производить в душе всякого непредубежденного читателя очень невыгодное понятие об этом расколоучителе».

В октябре 1861 года вышла шестая книга «Летописи русской литературы и древности», в которой была опубликована «Автобиография протопопа Аввакума». А 1 ноября 1861 года Петербургский комитет духовной цензуры разрешил отдельное издание «Жития».

Старообрядцы, надо сказать, по-прежнему предпочитали рукописный текст.

Конек-горбунок

Автор: Петр Ершов

Год и место издания: 1834, Санкт-Петербург

Опубликовано: в журнале «Библиотека для чтения»

Литературная форма: стихотворная сказка

СОДЕРЖАНИЕ

Петр Павлович Ершов остался в истории литературы автором одного произведения. «Конька-горбунка» он написал в студенческие годы, к моменту первого появления сказки в печати ему было 19 лет. Попытки Ершова стать профессиональным литератором не были удачными, несмотря на легендарную высокую оценку его сказки Пушкиным: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». С 1837 года его правильнее называть чиновником (служит в Сибири), чем писателем. И тем не менее «Конек-горбунок» – один из первых опытов создания русской литературной сказки.

В «Коньке-горбунке» встретились несколько сказочных сюжетов – о Сивке-бурке, Иване-дураке, добывании Жар-птицы. Крестьянский сын Иван получает от волшебной кобылицы конька

«ростом только в три вершка,

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами».

Конек-горбунок сопровождает Ивана в его похождениях – сначала из дома на царскую службу («…Так и быть, / Стану, царь, тебе служить, / Только, чур, со мной не драться / И давать мне высыпаться, / А не то, я был таков!»), затем в поисках чудес, которые требует хоть из-под земли достать царь. «Образ паршивого жеребенка, – пишет исследователь фольклора В.Я. Пропп, – есть чисто сказочное образование; сказка любит контрасты: точно так же именно Иван-дурак оказывается героем». От себя добавим: и героем-любовником.

В конце концов царь потребовал привезти из-за моря-окияна царь-девицу, дочь Месяца, пробудившую в нем на старости лет сладострастие. Иван задание выполняет (традиционно, под страхом смертной казни и с помощью конька), но девице царь кажется старым:

«Но взгляни-ка, ты ведь сед,

Мне пятнадцать только лет:

Как же можно нам венчаться?

Все цари начнут смеяться,

Дед-то, скажут, внуку взял!»

Условием женитьбы царь-девица ставит процедуру омоложения, которую должен пройти царь:

«…Ты без платья, налегке,

Искупайся в молоке;

Тут побудь в воде вареной,

А потом еще в студеной,

И скажу тебе, отец,

Будешь знатный молодец!»

Царь заставляет Ивана опробовать метод первым, и тот действительно становится писаным красавцем. Царь, последовав за ним, сварился. Иван женится на царь-девице и сам занимает место старика.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Содержание сказки с классовых позиций так пересказывает в 1922 году Л. Жмудский, политредактор ГИЗа:

«Фабула – православный (это всюду автором подчеркивается) Иван-дурак наперекор своим умным собратьям становится царем – нельзя лучше сатира на дореволюционную Россию. Но беда в том, что услужливый автор, как националист – ненавистник «басурман» и мечтающий о «святом кресте даже на Луне» (конечно, в образе сказочных достижений), глубоко верует в звезду Ивана-дурака. Не в пример сказкам Пушкина, сказка Ершова лишь лубочная карикатура на них. По части воспитательной для детей в ней все от реакционного и непедагогического, – здесь все по царю мерится и по боярам. Восхваляется «Царь-надежа», которого, конечно, народ встречает восторженным «ура». На с. 42 – даже порнография – царь, «старый хрен», жениться хочет: «Вишь, что старый хрен затеял: хочет жать там, где не сеял! Полно! Лаком больно стал!» На основании вышеизложенного считаю «Конек-Горбунок» к выпуску весьма нежелательным, если не недопустимым».

Сказку не напечатали.

Сказки вообще находились под пристальным вниманием советской цензуры. Нельзя не упомянуть скандал с «Курочкой-Рябой». Между Главным управлением по социальному воспитанию (Главсоцвос) и Государственным ученым советом (ГУС) разгорелась нешуточная дискуссия по поводу оценки сказки. Деткомиссия при ГУСе была против издания «Курочки-Рябы»… Аналогичный спор возник вокруг сказки «Белочка».

Сочинение Ершова привлекло не менее пристальное внимание царской цензуры. В третьем томе журнала «Библиотека для чтения» за 1834 год была опубликована только первая часть и несколько стихов из второй части сказки. Но уже летом того же года в Санкт-Петербурге вышло полное отдельное издание. За следующие тридцать лет «Конек-горбунок» публиковался еще четыре раза, что в XIX веке могло значить только одно – книга была бестселлером. Издания быстро раскупались и стали библиографической редкостью.

Однако доктрина «официальной народности» не мешала правительству Николая I подвергнуть гонениям первых русских литераторов-сказочников. В 1832 году вышел «Пяток первый» собрания сказок В. И. Даля, который был немедленно конфискован за «насмешки над правительством».

Какие бы качества он выказывал в своей монаршей профессии, – писал Владимир Набоков о Николае I, – нужно признать, что в обращении с Русской Музой он вел себя как наемный убийца или, в лучшем случае, шут. Учрежденная им цензура оставалась в силе до 60-х гг., ослабла после великих реформ, вновь ужесточилась в конце прошлого века, ненадолго была упразднена в начале нынешнего и затем удивительным и ужаснейшим образом воскресла при Советах.

Журнальный текст «Конька-горбунка», равно как и текст первого отдельного издания, изобиловал цензурными вычерками. Позже, в 1849 году, цензура сформулировала принцип, согласно которому в книгах, «назначаемых для чтения простого народа», не должно быть «не только никакого неблагоприятного, но даже и неосторожного прикосновения к православной церкви и установлениям ее, к правительству и ко всем поставленным от него властям и законам».

В 1855 году было запрещено печатать очередное издание популярной сказки. Цензурный комитет почти дословно воспроизводит формулировки 1849 года, добавляя: «во многих шуточных сценах приводится имя Божие и употребляется крестное знамение».