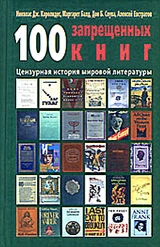

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)

Но вследствие того, что Пейн никогда не колебался и всегда говорил то, что думает, к концу своей жизни он стал изгоем в Америке, в Англии и во Франции. Хотя он провел последние годы жизни в Америке, он был подвергнут остракизму и ославлен как атеист и предатель дела свободы. Он пережил покушение на убийство, был лишен права голосовать на выборах, носил ярлык богохульника. Человек, который, возможно, больше любого другого сделал для того, чтобы пропагандировать идеи американской революции и свободы, умер 8 июня 1809 года в относительном забвении. Даже после его смерти Теодор Рузвельт называл Пейна «грязным атеистишкой». Роберт Б. Даунс замечает: «Трудно найти другую такую фигуру… в американской истории, которая была бы столь же противоречива, как Томас Пейн, и мало кто сделал столь же заметный вклад, как он, в становление Соединенных Штатов как нации».

Путешествие из Петербурга в Москву

Автор: Александр Радищев

Год и место первой публикации: 1790, Санкт-Петербург.

Издано: автором

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

Для Радищева «путешествие» – не более чем литературная условность, реверанс в сторону модного английского писателя Лоренса Стерна, и, сверх того, возможность рассуждать обо всем на свете (не стараясь скрыть назидательного тона). Именами городов и деревень, станций, лежащих на пути между столицами, названы главы, содержание которых исключительно многообразно: размышления о государственном и социальном устройстве России, аллегорические сны, проекты государственного устройства, дорожные впечатления и т. д.

Ю. М. Лотман условно разделяет книгу на две смысловые части – первая часть, начальные шесть глав (до «Подберезья» включительно), посвящены размышлениям о государственном, политическом устройстве России, а вторая часть – социальным условиям жизни в стране.

Хрестоматийная фраза из посвящения: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала», – примечательна не только тем, что взгляд рассказчика критический, разоблачительный, но и тем, что откликается на увиденное душа (или сердце). Немедленный искренний отклик на любое встреченное лицо и явление и бесконечное доверие собственным ощущениям отличают путешественника.

В главе «Любань» заявлены два основных направления мысли автора: критика крепостного права и протест против существующего государственного устройства. Степень радикальности и возможный адресат (императрица? дворянство?) этого эмоционального анализа до сих пор остаются под вопросом, но важность его для автора и повествования бесспорна. В сущности, Радищев по-русски, пользуясь, как отмечал Пушкин, «варварским слогом», пересказывает идеи французских философов (в первую очередь Руссо, Монтескье, Гельвеция).

«Направление» поездки рассказчика довольно точно воссоздала в комментариях к прочтению романа Екатерина II:

«Сочинитель ко злости склонен…

Стр. 119 и следующие служат сочинителю к произведению его намерения, то есть показать недостаток теперешнего правления и пороки оного…

На 147 стр. едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшея судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет по всей вселенной…

Стр. 239–252 – все сие… клонится к возмущению крестьян противу помещиков, войск противу начальства…»

Общий вывод императрицы: «Он бунтовщик хуже Пугачева».

Сокровенные мысли и наблюдения автора высказывает не только рассказчик, но и люди, которых он встречает в пути. На станции Торжок он знакомится с человеком, который везет в Петербург прошение завести свободное печатание. Напомнив ему об указе о вольных типографиях, путешественник слышит в ответ пространные рассуждения о цензуре. «Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного», – утверждает проситель. Он цитирует Гердера: «Книга, проходящая десять ценсур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции; часто изуродованный, сеченный батожьем, с кляпом во рту узник, а раб всегда…» По его мнению, цензоры наносят величайший вред просвещению, а, следовательно, и самому государству. «Пускай печатают все, кому что на ум ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд по форме», – продолжает новый знакомец путешественника; он выступает за правовое регулирование печати, напоминая императрице ее «Наказ». Общественное мнение – вот лучший цензор: «…ценсура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обвертки». Именно от общества, от общественного мнения государство прикрывается цензурой.

Как это нередко бывает в «Путешествии» встреченный персонаж оставил герою трактат – «Краткое повествование о происхождении ценсуры». В нем проводится мысль о том, что «ценсура с инквизициею принадлежат к одному корню». Иллюстрации к ней автор трактата находит на всем протяжении европейской истории – от Древней Греции до Французской революции. Путешественник прерывает наше чтение на любопытной фразе: «Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской», – перед обзором истории цензуры в России. «В России… Что в России с ценсурою происходило, узнаете в другое время».

Цензурная история книги Радищева вполне могла бы служить продолжением и дополнением главы «Торжок».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

В Санкт-Петербургской Управе благочиния рукопись одобрили, даже не читая. Обер-полицмейстеру Николаю Рылееву позже пришлось вымаливать у императрицы прощения за то, что он «зря подписал свое благословление». С цензурным разрешением в кармане Радищев отправился к купцу Селивановскому, содержавшему типографию, но тот печатать книгу отказался. Тогда Радищев, добавив несколько фрагментов, напечатал книгу дома, на собственном станке. Тиснением занимались крепостные люди писателя-вольнодуца. Напечатанные экземпляры поступили в продажу, ходили среди приятелей автора. В крайне напряженный момент политической жизни (Французская революция, война со шведами и т. д.) «Путешествие» попало в руки Екатерины II. Императрица сочла Радищева бунтовщиком и подстрекателем, комментируя и оспаривая его суждения тут же, на страницах книги. Очень скоро автора вычислили, арестовали и заключили в Петропавловскую крепость.

Коллежский советник и ордена св. Владимира кавалер, Александр Радищев, оказался в преступлении противу присяги его и должности подданного, изданием книги под названием Путешествие из Петербурга в Москву, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников, – суд приговорил Радищева к смертной казни, но указ Екатерины заменил ее ссылкой в Сибирь. В 1802 году, уже вернувшись в Петербург, писатель покончил с собой, приняв яд.

Современники воспринимали книгу Радищева как дань моде на политический радикализм и социальную бескомпромиссность. На допросе автор божился, что «главное его намерение состояло в том, чтобы прослыть писателем и заслужить в публике гораздо лучшую репутацию, нежели как о нем думали».

Уничтожение всех нераспроданных экземпляров книги взвинтило ее цену на черном рынке. Произведение ходило в списках по стране, тайно читаемое повсюду. Современник писал: «Конфискация книги не помешала тому, чтобы она стала известна. В России появились в обращении списки с нее, и были экземпляры, проникшие за границу». В 1858 ее напечатал в Лондоне Герцен, впервые после 1790. Запрет на сочинения Радищева в России был отменен в 1868 году, но их издание 1872 года было арестовано и уничтожено «посредством обращения в массу». Министр внутренних дел Тимашев в представлении Комитету министров пояснял:

«Правда, что некоторые из учреждений, на которые с ожесточением нападает Радищев, относятся частью не к настоящему, а уже минувшему порядку вещей, но начало самодержавной власти, монархические учреждения, окружающие престол, авторитет и право власти светской и духовной, начало военной дисциплины составляют и доныне основные черты нашего государственного строя и управления. […] Столь же предосудительны крайне резкие и односторонние нападки на цензурные учреждения в их принципе, так как эти учреждения продолжают существовать рядом с дарованными печати льготами. При этом автор в ожесточенных выходках против цензурных учреждений старается заподозрить законодательную власть в эгоистических видах самосохранениях».

Несмотря на то, что в 1888 и в 1899 годах «Путешествие» издавалось (правда, крайне маленькими тиражами и с условием очень высокой стоимости в продаже), в 1903 году 2860 (тираж – 2900) экземпляров книги было уничтожено. Министр В. К. Плеве вторил своему предшественнику: «Автор отрицательно относится к существующему у нас монархическому строю, подрывает авторитет и право власти светской и духовной и даже осуждает деятельность вселенских соборов».

Скотный двор

Автор: Джордж Оруэлл

Год и место первой публикации: 1945, Англия; 1946, США

Издатели: Секер & Варбург; Аркурт, Брейс & Уорлд

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

Подзаголовок книги Оруэлла – «Сказка» – сразу настраивает читателя на то, что перед ним произведение, обращенное не к реальности в традиционном смысле слова. В самом деле, его персонажи – животные, восставшие против людей и захватившие Господский Двор, переименовав его в Скотный двор. Оруэлл писал: «Каждая строка любой серьезной работы, написанной мной с 1936 года, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма… «Скотный двор» – первая книга, в которой я совершенно сознательно пытался… сплавить политическую задачу и задачу художественную в одно целое».

Бунт животных начинается с того, что как-то ночью Старый Майор, призовой хряк, собирает своих собратьев и рассказывает о странном сне, приснившемся ему. Он рассуждает о жалкой доле животных, их зависимости от людей, жизни, полной тяжкого труда, единственная награда которой – скудная кормежка и стойло. Человек же лишь потребляет, ничего не производя, поэтому животные должны набраться решимости и восстать против людей. Он предсказывает, что Человек будет покорен, а животные станут свободными.

Вдохновленные такой перспективой, животные втайне начинают готовить Восстание. Возглавляют его, как самые сообразительные, свиньи под предводительством Снежка и Наполеона. Несколько месяцев спустя, когда мистер Джонс напивается и, проспав весь день, забывает накормить животных, голод и гнев побуждают их к действию, и они захватывают власть над фермой.

Сперва наступает равенство и всеобщее благоденствие. Придуманы и записаны на стене амбара Семь Заповедей, одна из которых гласит: «Все животные равны», прочие направлены в основном против людей и их образа жизни. Все животные упорно трудятся, выполняя работы на ферме на благо сообщества. И, в первую очередь, сильный здоровый конь Боксер, придумавший себе девиз: «Я буду работать еще упорней!». Под предводительством Снежка животные успешно отбивают атаку Джонса и его работников. После этого они становятся еще более сплоченными.

Но благоденствию и равенству вскоре приходит конец: сперва свиньи тайно забирают себе молоко; затем конфисковывают в свою пользу яблоки-падалицу. Кажется естественным, что они взяли на себя организацию и руководство работами на ферме и занимаются этим больше, чем работой в полях. Менее умные животные не возражают против этого, но их смущают ссоры между Снежком и Наполеоном. Конфликт начался с ветряной мельницы, построить которую предложил Снежок. И когда он вынес этот вопрос на голосование, Наполеон пронзительно завизжал; девять огромных собак, которых он тайно натренировал, ворвались в амбар и напали на Снежка, еле успевшего сбежать. Так установился диктаторский режим Наполеона, остальные животные были слишком перепуганы, чтобы протестовать. Новыми кодовыми словами стали «верность и послушание».

Животные остались верными своим обязанностям даже тогда, когда Наполеон ужесточил порядки, требуя с них больше работы, давая меньше пищи и времени для отдыха. Когда Наполеон установил торговые отношения с врагом, среди животных началось некоторое волнение; но как бы то ни было, заверения Крикуна, глашатая Наполеона, их успокоили. Они согласились с тем, что Снежок должен стать козлом отпущения и что именно он виновен во всех постигших их бедах. Сперва обвинения довольно умеренны, но вскоре они доходят до абсурда: Снежка обвиняют во всех грехах и даже в сговоре с главным врагом – Человеком. На собрании Наполеон, окруженный своими рычащими псами, требует «признаний» от нелояльно настроенных животных, и выслушав их, приказывает своим псам загрызть виновных. Животные терпят эти унижения. Они встревожены и перепуганы. Они сознают, что их мечта об обществе животных, освобожденных от голода и кнута, равных и трудящихся в меру своих способностей, защищающих слабых, в опасности. Наиболее сообразительные из них, лошади Боксер и Травка и коза Мюриэль, замечают, что заповеди, кажется, изменились – к лозунгу «животные не должны убивать себе подобных» добавилась приписка «без причины», но они уже не могут точно припомнить, как это звучало раньше.

Они отражают еще одно нападение людей, на этот раз менее успешно. Наполеон, в отличие от Снежка, руководит ими из укрытия. Боксер, раненный в атаке, продолжает трудиться, но заболевает от перенапряжения. Боксера обещают отвезти к ветеринару на лечение, но его забирает грузовик с надписью «Скотобойня и мыловарня». Хотя Крикун утверждает, что это лишь «вредный слух».

Прошли годы, на ферме осталось лишь несколько старых животных. Восстание почти изгладилось из их памяти, молодые животные и вовсе о нем ничего не знают. Завершают сказку три потрясающих события: свиньи начинают ходить на задних ногах; на амбарной стене осталась лишь одна заповедь – «Все животные равны. Но некоторые животные равнее других»; Наполеон устраивает вечеринку, пригласив соседей – фермеров-людей. Кловер и другие животные смотрят в окно на то, как фермеры провозглашают тосты за Наполеона, восхищаются дисциплиной, установленной им для «низших животных», тем, что он заставляет их трудиться больше, а кормит меньше. В ответном тосте Наполеон провозглашает, что переименовывает Скотный Двор в Господский Двор. На глазах наблюдающих животных люди и свиньи в доме становятся неотличимы: «животные вновь и вновь переводили глаза со свиней на людей и с людей на свиней и снова со свиней на людей, но не могли сказать определенно, где – люди, а где – свиньи».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

«Скотный двор» стала одной из 64 книг, запрещенных для изучения на уроках в средних школах Бей и Мосли в Панама-Сити (штат Флорида) 7 мая 1987 года. Акция была предпринята окружным управляющим школами Леонардом Холлом. И хотя шесть дней спустя окружной школьный совет Бей отменил запрет на все 64 книги, споры так и не были закончены.

Исследование случаев цензуры в школах в период с 1979 по 1982 годы, проведенное в округе Декальб (штат Джорджия) в 1982 году показало, что нарекания вызывали высказанны в книге политические теории. (В документах исследования отсутствуют подробности).

В 1968 году комиссия по борьбе с цензурой совета по английскому языку и литературе штата Нью-Йорк провела сравнительное изучение цензуры в школах штата Нью-Йорк. Их разыскания, основанные на 160 отчетах, установили, что «Скотный двор» занимает верхние позиции в списках «проблемных книг»; в качестве причины упоминалось то, что «Оруэлл был коммунистом».

Исследование в Висконсине в 1964 году показало, что «Общество Джона Бирча» включило «Скотный двор» в список запрещенных книг из-за фразы «массы восстанут».

Джонатан Грин в своей «Энциклопедии цензуры» под заголовком «Индекс запрещенных книг» называет «Скотный двор» одной из «особенно часто» запрещаемых книг.

Хижина дяди Тома

Автор: Гарриет Бичер-Стоу

Год и место первой публикации: 1852, США

Издатель: Джон П. Джуэтт

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

Когда Гарриет Бичер-Стоу писала «Хижину дяди Тома», ее главной задачей было нарисовать столь душераздирающую картину рабства, чтобы белые люди поднялись против него. Она ставила целью спровоцировать перемену не только политическую, но и нравственную, поскольку верила, что подлинные перемены не происходят без перемен в сердце. Она считала, что единственный способ добиться настоящих изменений – обращение всей нации к христианству. Если каждый не только уверует в равенство, предопределенное Богом, но и исполнит это на практике, рабы станут свободными и каждый сможет войти в царствие Божие. Поэтому каждая сюжетная линия произведения сфокусирована на герое, принявшем христианство, или герое, вера которого подвергается испытанию. Добрые герои или злые зависит в большей степени от их религиозной сущности, чем от их поступков.

Одна из сюжетных линий рассказывает о рабыне Элизе, ее муже Джордже, живущем на другой плантации, и их сыне Гарри. Когда Элиза узнает, что хозяин, мистер Шелби, продал ее сына, чтобы заплатить долг, она решает, что у нее нет выбора, кроме бегства. Ее муж уже бежал: он боялся, что хозяин не позволит ему видеться с женой, а будет заставлять его жить с другой женщиной на своей плантации. Джордж считает, что нужно бежать в Канаду и заработать денег, чтобы выкупить Элизу и сына. Поскольку Элиза тоже решает бежать, она понимает, что ее единственная надежда – это Канада. Она бежит с ребенком за реку, которая отделяет ее родной штат Кентукки от свободного штата Огайо. Ее преследует работороговец Гейли, и ей приходится пересекать покрытую льдом реку Огайо с ребенком на руках, босиком. Она добирается до свободной стороны уставшая и израненная. К несчастью, после принятия закона о беглых рабах в 1850 году оказаться в свободном штате не означало быть спасенным. Новые законы запрещали гражданам свободных штатов оказывать помощь беглым рабам и требовали, чтобы те были пойманы и возвращены владельцам. Квакеры, известные своей ненавистью к рабству и не признававшие этот закон, предложили Элизе жилье и убежище и помогли воссоединиться с мужем. Семья все еще была в опасности: работорговец нашел двух наемников, которые должны поймать и вернуть Элизу и Гарри, и они вскоре напали на их след. Семья пытается бежать в Канаду, но их настигают. Джордж не намерен сдаваться, он начинает стрелять, ранит одного из преследователей и обращает в бегство других.

Элиза и Джордж – добродетельные христиане, тогда как Гейли и их преследователи – нет. Элиза верит, что Бог устроит все к лучшему – ее вера помогает ей перебраться через реку. Но вера Джорджа испытывается. Он чувствует, что он и все черные оставлены Богом. По мнению повествователя, Джордж должен принять христианство, это необходимое условие для того, чтобы стать хорошим человеком. Обращение происходит в доме квакеров, где он встречается с женой и сыном и где с ним впервые обращаются как с равным. Рассказчик говорит, что «вера в Бога и в провидение начала обволакивать его сердце, будто за золотым облако защиты и доверия тьма, человеконенавистническая, сковывающая, сомнения неверия и лютое отчаяние растаяли под лучами живого Евангелия…» Джордж изменился в душе и потому спасается; Гейли и два охотника за рабами показаны как зло не потому, что они ежедневно грешат, обращаясь с живыми людьми как с товаром. Дело в том, что они не христиане. Из повествования ясно: за отсутствие христианской добродетели им воздастся в Судный день.

Вторая сюжетная линия посвящена странствиям добродетельного человека, дяди Тома. Его тоже продали Гейли, но в отличие от Элизы он не убежал. Он верит, что должен делать то, что ему велит хозяин – как в этой жизни, так и в следующей. Плантатор доверяет Тому, и Том чувствует, что не может ослушаться. Важнее то, что Том верит: что бы ни случилось, все предопределено Богом, и он не может восстать против его воли. Хотя у Тома есть жена и дети, он покорно позволяет увести себя от них и вскоре оказывается на корабле, плывущем по Миссисипи. На борту он встречает маленькую девочку Еву. Том старается подружиться с ней, потому что она чиста, как ангел. После того, как она падает за борт и Том спасает ее, отец Евы, Огюстен Сен-Клер, соглашается купить его.

Тома привозят в его дом в Новом Орлеане, где читатель знакомится с множеством персонажей. Мать Евы, Мари, крайне эгоистичная особа, ипохондрик, которую более интересуют ее придуманные болезни, нежели настоящая болезнь ее ребенка. Сен-Клер, напротив, очень заботится и о своем ребенке и о своих рабах. Он считает, что рабство – зло, но не видит способов бороться против него. Он считает, что если рабы ведут себя плохо, то это его вина, потому что рабство сделало их аморальными. Сен-Клер не слишком религиозен, ибо, по его мнению, вера рабовладельцев ханжеская, и он не желает ходить в церковь, где священники вместо правды говорят рабовладельцам то, что они желают услышать. Мисс Офелия – кузина Сен-Клера из Вермонта; он приглашает ее вести хозяйство, поскольку его жена «больна». Она тоже ханжа, но ее ханжество иное, она религиозна и считает рабство злом, но она не признает чернокожих равными себе людьми.

Сен-Клер объясняет, почему его брат Альфред одобряет рабство (Альфред, «аристократ», выдвигает ряд аргументов в защиту рабства, сравнивая его с другими политическими системами):

«…американские плантаторы, правда в несколько иной форме, делают то же, что английская аристократия и английские капиталисты, которые полностью подчинили себе низшие классы. […] Рабовладелец может запороть своего непокорного раба насмерть, а капиталист заморит его голодом. Что же касается нерушимости семейных уз, то еще неизвестно, что хуже: когда детей твоих продают или когда они умирают у тебя на глазах голодной смертью. […] Я был в Англии, и мне легко судить, прав ли Альфред, когда он говорит, что его рабам живется лучше, чем большинству населения Англии». (Пер. цит. по изд. Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома. Минск: Мастацкая лiтература, 1977.)

Ева – идеальная героиня. Стоу мечтает о том, чтобы все были такими же – чистыми христианами, не ханжами. Даже в смерти Ева остается чистой, поскольку она приближается к своему спасителю и обращает других на путь истины. В отличие от своей матери она не прикрывается Библией для оправдания рабства. В отличие от Офелии, она добра и милосердна на деле. В отличие от своего отца, она верит, что рабству можно положить конец и что ее миссия – изменить чувства окружающих, чтобы они освободили своих рабов. Она достигает этой цели через смерть. Ее отец настолько взволнован, что становится более религиозным и начинает готовить бумаги для освобождения Тома. А Топси – озорная, называющая себя «грешницей» юная рабыня – становится доброй, и Офелия начинает думать о Топси как о человеке, способном любить и нуждающемся в любви.

К несчастью, бумаги на освобождение Тома еще не были готовы, когда Сен-Клер гибнет (пытаясь остановить драку – поступок истинного христианина), поэтому Мари продает Тома. Его покупает на аукционе Саймон Легри, человек, избивающий своих рабов, чтобы добиться покорности. Он замучивает их до смерти, затем покупает новых. Сильнее его неуважения к человеческой жизни – желание заставить Тома отступиться от религии, сделать его негодяем. Когда, роясь в имуществе Тома, Легри находит молитвенник, он заявляет: «Ну, я скоро выбью это из тебя. На моей плантации ниггеры не молятся и не распевают псалмы, запомни это. Теперь я твоя церковь! Ты понимаешь, – ты должен быть тем, чем я прикажу». Когда Том отказывается выполнить приказ Легри и избить другого раба, хозяин приходит в ярость. Он говорит Тому, что тот принадлежит ему душой и телом, но Том отвечает:

«Масса Легри, вы купили меня, и я буду вам верным и преданным слугой. Я отдам вам все, что сделают мои руки, все мое время, все мои силы. Но над моей душой не властен ни один смертный. […] Вы можете запороть меня, уморить голодной смертью, сжечь – это только скорее отправит меня туда, куда я хочу отправиться».

Такое отношение пугает Легри, потому что он знает, что грешен и что после смерти он отправится в Ад. Этот страх выливается в ненависть к Тому, столь сильную, что он избивает его до смерти. Том – еще один образец христианского смирения: он скорее позволит убить себя, нежели причинит зло ближнему. Его смерть способствует обращению Касси, пожилой рабыни, отвернувшейся от Бога, потому что она считала, что Он отвернулся от нее. Смерть Тома приводит к обращению Самбо и Квимбо, рабов Легри, управлявших его плантацией и избивавших других рабов. Когда Том умирает, они понимают, какое зло они причинили ему и другим, и раскаиваются. В итоге смерть Тома приводит и к другому изменению: Джордж Шелби, сын старого хозяина Тома, освобождает всех своих рабов.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

«Хижина дяди Тома» с самого момента выхода в свет породила множество дискуссий. Тема рабства находилась в самом центре идеологических споров в Америке. Она произвела истинный раскол: как может государство, основанное на принципах равенства, поддерживать систему, в которой пять миллионов населения было унижено и вынуждено находиться в рабском подчинении? Именно поэтому роман вызвал обширную полемику. Многие на Севере хотели знать, правдива ли эта история: живущие вдали от рабства и узнавшие о нем из первых рук не могли поверить в подобную жестокость. Вот почему Стоу включила в издание главу, названную «Завершающие комментарии», в которой она ручается за правдивость всех описанных ею случаев, включая бегство Элизы через замерзшую реку Огайо и печальные сцены разлучения семей на аукционах. Несмотря на дискуссию вокруг романа, и тот факт, что, по словам Джозефа Конлина в книге «Наша страна, наше время», он «был запрещен на Юге», роман быстро стал бестселлером: до начала Гражданской войны было отпечатано и распродано три миллиона экземпляров. В ответ на цензурный запрет разгорелся спор между активистами на Севере и на Юге, выступающими за и против рабства. Те, кто не был согласен с выводами, сделанными Стоу, критиковали роман. Появились, как выразился Джон Теббел, «анти-дядитомовы книги», такие, как «Хижина тети Филлис» или «Подлинная жизнь Юга».

«Хижина дяди Тома» представляла собой опасность не только для рабовладельческой системы. Идея равенства оскорбляла многих. Энн Хейт замечает, что в 1852 году книга «была запрещена во время «цензурного террора» Николая I». Цензура занимает значительное место в истории России, она распространялась не только на книги, но и на периодические издания, пьесы, музыку и другие формы высказывания. Это началось задолго до воцарения Николая I, но в его царствование давление особенно усилилось.

«Хижина дяди Тома» нарушала положения цензурного устава и поэтому оказалась под запретом. Аристократическая система, которую книга Стоу критиковала как антигуманную, процветала и в России. Царь и знать благоденствовали, в то время как низшие классы работали на износ за гроши. Свободная циркуляция подобных идей виделась царю опасной, поэтому роман запретили. Подобная цензура коснулась многих авторов.

Роман запретили и за подрыв религиозных идей – также согласно Уставу от 1828 года. Несмотря на то, что роман прохристианский, многое в нем направлено против церкви и священнослужителей. Стоу и ее герой Сен-Клер осуждают лицемерие христианской церкви, которая толкует Писание в угоду рабовладельцам. Когда Мари рассказывает о проповеди, в которой говорилось, что рабство было установлено Богом, Сен-Клер издевается над этой идеей: «Эта религиозная беседа о таких предметах – почему бы им не развить ее и не показать прелесть этого возраста, когда парень опрокидывает лишний стаканчик, засиживается допоздна за картами, и тому подобных вещей, так распространенных среди нашей молодежи; нам было бы приятно услышать, сколь это правильное и богоугодное дело». В финальном абзаце Стоу говорит: «И Север, и Юг были виноваты перед Богом; и христианская церковь будет отвечать по всей строгости…» Она верит, что церковь должна учить христианским добродетелям – доброте и равенству, а не поддерживать жестокую и несправедливую систему рабовладения.

Мысль, что церковь позволяет существовать этой незаконной системе, стала причиной папского запрета на роман. Хейт пишет, что в Италии и других католических странах в 1855 году «продажа книги была запрещена, несмотря на то, что в «Индекс» ее не включили». «В Индекс запрещенных книг» включались книги, которые было запрещено читать католикам, из-за содержавшихся в них богохульств.

Помимо многочисленных запретов в других странах роман часто запрещался в США теми, кто считал его расистским. Хейт пишет, что в 1955 году в Бриджпорте (штат Коннектикут) «сценическая версия… была опротестована черными как карикатура на реальность». Фактически роман Стоу представляет собой стереотипный взгляд на черных и белых. Например, когда тетушка Хлоя радостно описывает обед, который приготовила, она сравнивает себя со своей хозяйкой и здесь присутствует ряд скрытых расистских высказываний:

«Мы с миссис в тот день чуть не повздорили… Наконец сил моих больше не стало! «Миссис, – говорю, – поглядите вы на свои белые ручки да на тонкие пальчики все в кольцах. […] А у меня вон какие ручищи – словно черные обрубки. Так как же, по-вашему? Кому господь положил печь пироги, а кому сидеть в гостиной?»»

Подобные замечания, рассыпанные по всему повествованию, расстраивают читателей. В другом месте Стоу изображает черных, которым так нравится быть рабами, что когда Джордж Шелби дает им свободу, они от нее отказываются. Она также заканчивает линию Джорджа и Элизы, отправив их в Либерию, африканскую колонию, ставшую прибежищем для освобожденных рабов, делая таким образом очевидным тот факт, что образованные свободные черные не нужны Америке. Многие, кроме того, отмечали пассивность Тома, его нежелание бороться за свою жизнь, свободу или свою семью. Как отмечает Хейт, в 1950-х годах «фраза «Дядя Том» становилась унизительным намеком на покорность».

В 1984 году в Уокегэне (штат Иллинойс) книга вызвала протесты члена городского правления Роберта Б. Эванса-старшего, вместе с «Приключениями Геккльберри Финна» Марка Твена, «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Унесенными ветром» Маргарет Митчелл. По словам Ли Берреса, учащиеся и их родители объединились в протесте против ««расизма» и «языка»» книг. Особенно, как пишет «Ньюслеттер он Интеллектуал Фридом», Эванс осуждал эти книги за наличие слова «ниггер» и требовал изъять их из программ учебных заведений: «В нашем округе нет книг о «латиносах», «макаронниках», «полячишках» или «узкоглазых». Точно так же как эти слова оскорбляют людей этих национальностей, слово «ниггер» оскорбляет черное население». Поскольку в школьную программу входил только «Геккльберри Финн», то дело ограничилось исключением этой книги из списка обязательного чтения.