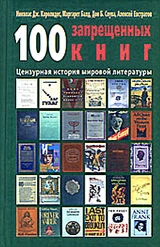

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)

Из шести книг

Автор: Анна Ахматова

Год и место первой публикации: 1940, Ленинград

Издатель: «Советский писатель»

Литературная форма: сборник стихотворений

СОДЕРЖАНИЕ

«Из шести книг» – первая книга Ахматовой после «Anno Domini», вышедшей в 1923 году. Это сборник стихотворений из пяти опубликованных книг и одной задуманной, но не появившейся на свет, «шестой». В своих воспоминаниях Ахматова утверждала, что сборник является результатом далеко не только ее созидательных усилий: «Это не моя книга… Я отлично помню: составляла я сама вместе с Люсей Гинзбург, редактор – Тынянов, корректоры – вы Л. К. Чуковская и Тамара Григорьевна Габбе… Уж чего, кажется, лучше? Но ведь там меня нет!..»

Построена книга по принципу обратного отсчета – от стихов последних лет к ранним книгам: от нового раздела «Ива», через «Anno Domini», «Подорожник», «Белая стая», «Четки» – к «Вечеру», ее первой книге, появившейся в немыслимом 1912 году. «Нетерпеливый любитель поэзии, – писал в рецензии на книгу В. О. Перцов, – с первой страницы получает возможность сказать себе: Ахматова 1940 года пишет по-прежнему хорошо». В этом отзыве самое важное слово не «хорошо», а «по-прежнему».

«…Старо, слабо… Но что она делала с 1917 по 1940 гг.?», – удивляется Марина Цветаева. Нина Гончарова считает, что именно такой читательской реакции добивались власти и для этого «замуровывали» (по слову Ахматовой) поэта в старых стихах. За это «по-прежнему» ухватятся и советские цензоры, переведя его из литературного контекста в идеологический.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

В 1940 году в февральском номере журнала «Ленинград», впервые после пятнадцатилетнего перерыва, была опубликована подборка стихов Ахматовой. Незадолго до этого, в конце января, был заключен договор на издание сборника стихов «Избранное» в издательстве «Советский писатель». Во внутреннем отзыве на сборник автору рекомендовалось («по причинам художественного или идеологического порядка») исключить из его состава 18 стихотворений; почти все они остались в книге. 4 апреля рукопись была сдана в набор. По словам Лидии Чуковской, Ахматову угнетала невозможность включить в сборник стихи из поэмы «Реквием», «Венок мертвым» и другие крайне дорогие ей в тот момент стихотворения. Исследователь творчества Ахматовой, В. Я. Виленкин вспоминает, что верстка книги, подготовленная в конце апреля, горячо обсуждалась на заседаниях литературной секции Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства. Книгу чуть ли не единогласно решили выдвинуть на премию при энергичной поддержке Алексея Толстого и Николая Асеева. 8 мая сборник был подписан в печать в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель». Надо заметить, что параллельно в Гослитиздате тоже готовился к изданию сборник стихов Ахматовой похожего содержания, и издательства стремились опередить друг друга. В итоге нехватка бумаги подвела Гослитиздат и готовившееся издание так и не увидело свет. Зато цензор Главлита пропускает сборник «Советского писателя»: «Правда, в сборнике есть стихи, без которых он имел бы большую ценность для читателя, так как мысль в этих стихах вертится вокруг вопроса о любви – любовь же изображена в тонах и красках, близких к декадентским. […] Считаю возможным книгу разрешить».

В конце мая книга поступила в ленинградскую Книжную лавку писателей, но, по свидетельству Лидии Чуковской, 300 экземпляров «по записи роздали писателям», а в свободную продажу сборник так и не поступил. В августе вышел весь тираж «Из шести книг». К этому времени в периодике появилось несколько сочувственных рецензий на сборник. Но в конце сентября на имя секретаря ЦК А. А. Жданова поступает докладная записка от управляющего делами ЦК ВКП (б) Д. В. Крупина «О сборнике стихов Анны Ахматовой»:

«Стихотворений с революционной и советской тематикой, о людях социализма в сборнике нет. […] Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой, и им посвящена ее «поэзия»: Бог и «свободная» любовь, а «художественные» образы для этого заимствуются из церковной литературы. […] Необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой».

Резолюция Жданова апеллирует к ответственным товарищам: «Как этот Ахматовский Бблуд во славу божию» мог появиться в свет? Кто его продвинул? Какова также позиция Главлита? Выясните и внесите предложения». Критика резко меняет направление: «Разве не следовало… обратить внимание на вышедшую недавно книгу стихов А. Ахматовой, книгу, в которую беспечными редакторами включены и стихи неудачные, проникнутые настроениями упадничества? («Ленинградская правда» от 27 сентября 1940 г.)»

Статья в «Литературной газете» полемична по отношению к недавней статье в журнале «Литературный современник»: в отличие от критика журнала, автор первой считает, что «стихи Ахматовой глубоко чужды самому духу советского общества».

Уполномоченный Леноблгорлита пишет объяснительную записку заместителю начальника Управления пропаганды и агитации Д.А. Поликарпову, ссылаясь на якобы имевшее место высочайшее дозволение:

«Книга Ахматовой в Леноблгорлите проходила несколько необычно. Директор издательства «Советский писатель» тов. Брыкин торопил подготовку книги Ахматовой, мотивируя это тем, что на одном из совещаний в Москве т. Сталин интересовался «почему не печатается Ахматова». Об этом тов. Фадеев сообщил писателям и литературным работникам Москвы».

29 октября постановлением ЦК ВКП (б) «Об издании сборника стихов Ахматовой» было решено объявить выговор и издательству, и Главлиту за грубую ошибку, которую они допустили, «издав сборник идеологически вредных, религиозно-мистических стихов Ахматовой». Секретарь ЦК А. А. Андреев лично настоял на внесении в постановление 4-го пункта: «Книгу стихов Ахматовой изъять».

Сама Ахматова считала, что судьбу книги определила борьба за Сталинскую премию: «Премию должен был получить Н. Асеев за поэму «Маяковский начинается». Пошли доносы и все, что полагается в этих случаях: «Из шести книг» была запрещена и выброшена из книжных лавок и библиотек».

Беспрестанно хлопотавшая об освобождении арестованного в 1938 году сына, Льва Гумилева, Ахматова винила себя в том, что включила в сборник новые стихи. Она считала, что, не сделай она этого, «Лева был бы дома»: «ЦК совершенно прав, а я виновата», – говорила Ахматова Лидии Чуковской.

Козлиная песнь

Автор: Константин Вагинов

Год и место первой публикации: 1927, Ленинград

Опубликовано: в журнале «Звезда», № 10

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

Персонажи романа живут на рубеже двух миров – времени-пространства культуры и времени-пространства обыденности. Столкновение двух этих миров в послереволюционные годы, на границе «Петербурга» и «Ленинграда», их драматическое взаимопроникновение рождает своих жрецов (они же – жертвы). Эти «загадочные существа», «последние гуманисты», объединены филологическим образованием и «интересами». Персонажи романа ночи просиживают над европейскими поэтами разных веков с незнакомыми уху обывателя именами, устраивают вечера старинной музыки. Их город населен призраками поздней античности, авлетридами и диктериадами, а не проститутками и кабацкими гармонистами. «Интересы» их возвышенны и экзотичны.

Костя Ротиков изучает барокко и коллекционирует пошлость и безвкусицу: «Всякие копилки в виде кукишей, пепельницы, пресс-папье в виде руки, скользящей по женской груди, всякие коробочки с «телодвижениями», всякие картинки в золотых рамах, на всякий случай завешанные малиновым бархатом. Книжки XVIII века, трактующие о соответствующих предметах и положениях, снабженные гравюрами».

Миша Котиков собирает биографические сведения о поэте Александре Петровиче Заэвфратском у его жены и любовниц.

Безымянный герой «неизвестный поэт» поглощен мыслью о том, что «большевизм огромен, что создалось положение, подобное первым векам христианства».

Символ их причастности к сакральному – юноша Филострат, доступное только им видение, призрак Рима.

Роман изобилует аллюзиями на культурный быт Ленинграда 1917–1920 годов. Бывший некогда поэтом, Асфоделиев являет собой пример трагической и виноватой предприимчивости: он пристроился к советскому издательству и пишет «программные сказки» для детей, славит «пролетлитературу», призывая бросить барские замашки. Да и весь сакральный мир синклита, «сборища друзей, оставленных судьбою» постепенно поглощается бытовым, профанным. Любимое занятие Тептелкина – сличать Пушкина с каким-нибудь французским поэтом на предмет заимствований, но в глубине души он мечтает жениться на «необыкновенной, двадцатитрехлетней девушке» – Марье Петровне (или просто Мусе) Далматовой. Незадолго до свадьбы друзья кажутся Тептелкину преследующими его змеями. После свадьбы он, вспоминая прошлое, то мудро замечает, что «все это были инфантильные мечты», то сокрушается: «Эпоха, гнусная эпоха меня сломила».

Неизвестный поэт осознанно сходит с ума и перестает владеть языком, писать стихи. Неизвестный поэт становится Агафоновым, который кончает с собой, поняв, что его новые стихи бездарны. Миша Котиков женится на вдове Заэвфратского; его личность замещается фигурой великого поэта. Вместе с женой он заимствует у последнего язык, манеры, увлечения.

На страницах романа время от времени появляется автор. Его появления связаны с напряженными, драматичными отношениями его со своими персонажами:

– Вы совершаете великую подлость, – сказал мне однажды неизвестный поэт. – Вы разрушаете труд моей жизни. Всю жизнь я старался в моих стихах показать трагедию, показать, что мы были светлые; вы же стремитесь всячески очернить нас перед потомством. […]

Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь, … мы особое, повторяющееся периодически состояние и погибнуть не можем. Мы неизбежны.

Финал романа оспаривает мнение неизвестного поэта. «Трагедия» оборачивается «козлиной песнью».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

ОГПУ заметило роман в 1927 году после публикации его в сокращенном варианте в ленинградском журнале «Звезда» (№ 10). Поэтому уже при подготовке отдельного издания в Отдел печати Ленинградского обкома партии поступила директива с пометкой «Совершенно секретно. Срочно»:

«По имеющимся сведениям, Ленотгизом предпринято издание романа Конст. Вагинова «Козлиная песнь», идеологическая неприемлемость которого находится вне сомнения. Нами установлено, что в осуществлении плана издания этой книги ГИЗом уже израсходовано ок. 600 р., а посему просьба принять меры».

Несмотря на всю недвусмысленность этого указания, книга все-таки была опубликована в 1928 году, – правда не в официальном ГИЗе, а в кооперативном издательстве «Прибой» (тираж – 3 000 экземпляров). Уже после того, как был отпечатан весь тираж, ГПУ конфисковало книгу, большая часть тиража была уничтожена. Органы сообщили о конфискации Леноблгорлиту и потребовали объяснений от цензоров, роман пропустивших. Цензоры объяснили, что «к изданию этой книги у нас было отрицательное отношение, но по настоянию Москвы и совету отдела печати обкома (тов. Верхотурский) книга была все-таки выпущена». Кто покровительствовал сыну жандармского офицера Вагенгейма на столь высоком уровне, в настоящий момент неизвестно.

Попытка издать переработанную автором версию романа в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 1929 году не удалась. По словам историка цензуры А.В. Блюма, «… цензоры нутром … чуяли, насколько чужда поэтика вагиновских произведений установленному эталону, насколько эстетически и стилистически выпадают они из становящейся монолитом советской литературы». В 1930 году, оценивая пьесу Евгения Замятина «Атилла», чиновники Агитпропа сравнивают ее с творением Вагинова: «Интересно сопоставить с «Козьей песней» (!) Вагинова, где внутренний эмигрант именует себя «последним римлянином среди варваров»». В начале 1930-х годов единственное издание романа упомянуто в «Списке книг, подлежащих изъятию…» Вагинов умер в 1934 году. Вскоре после его смерти была арестована его мать, а в органах – с явным опозданием – был выписан ордер на арест самого писателя. С этого момента о Вагинове забывают – по крайней мере, в России.

Лишь в 1978 году в США вышел репринт запрещенного романа; а в России «Козлиная песнь» была переиздана только в 1989 году в серии «Забытая книга» вместе с двумя другими романами Вагинова.

Крокодил

Автор: Корней Чуковский

Год и место первой публикации: Петроград, 1917

Опубликовано: в журнале «Для детей»

Литературная форма: стихотворная сказка

СОДЕРЖАНИЕ

Как вспоминает Чуковский, замысел «Крокодила» подсказал ему М.Горький: «Вот напишите-ка длинную сказку, если можно в стихах, вроде «Конька-горбунка», только, конечно, из современного быта». В ответ на предложение писателя Чуковский написал стихотворную сказку в трех частях – о противостоянии людей и зверей, которое развернулось на улицах Петрограда и закончилось всеобщим примирением.

А началась вражда так: Крокодил Крокодилович, что

«…по улицам ходил,

Папиросы курил,

По-турецки говорил…»,

в ответ на притеснения горожан съел барбоса и городового. Среди напуганного народа храбростью отличался только Ваня Васильчиков, который вынудил Крокодила – с помощью игрушечной сабли – вернуть съеденных. «Спасителя Петрограда» чествуют, а Крокодила изгоняют в Африку, к жене и детям.

Во второй части Крокодил раздает семье и знакомым заморские подарки, а его рассказ о далеких странах прибыл послушать сам Гиппопотам, царь зверей. Крокодил о чужом крае отзывается с ужасом:

«Там наши братья, как в аду, —

В Зоологическом саду […]

Там под бичами сторожей

Немало мучится зверей».

Завершает он свой рассказ историей о смерти своего племянника в неволе и призывом идти на Зоосад войной.

Третья часть открывается вероломным похищением в Петрограде «милой девочки Лялечки» дикой Гориллой.

«Закрывайте окна, закрывайте двери,

Полезайте поскорее под кровать,

Потому что злые, яростные звери

Вас хотят на части, на части разорвать»,

– предостерегает рассказчик горожан. Лишь один гражданин, «доблестный Ваня Васильчиков» не внимает ему. Он пугает зверей пистолетиком и вновь становится народным героем. Вот только вместе с агрессорами пропала Ляля. Ваня догоняет зверей, и они заключают договор: Ваня освобождает пленников Зоосада в обмен на Лялю. Однако детвора в открытом бою побеждает зверей. Но Ваня держит слово и разбивает клетки:

«Живите в Петрограде,

В уюте и прохладе,

Но только, Бога ради,

Не ешьте никого»,

– обращается он к животным. Итак, топор войны закопан: поломаны ружья и спилены рога.

«Вот и каникулы!

Славная елка

Будет сегодня у серого Волка.

Много там будет веселых гостей.

Едемте, дети, туда поскорей!»

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

«Среди моих сказок не было ни одной, которой не запрещала бы в те давние годы та или иная инстанция, пекущаяся о литературном просвещении детей», – писал К. И. Чуковский в книге воспоминаний «От двух до пяти» (глава «Борьба за сказку»).

Сказка, известная с детства как «Крокодил», публиковалась в приложении к журналу «Нива» «Для детей» в № 1–12 под названием «Ваня и Крокодил»: началась публикация при царе, продолжилась между Февральской и Октябрьской революциями, закончилась при Советах. В 1919 году издательство Петросовета опубликовало ее отдельной книжкой под названием «Приключения Крокодила Крокодиловича». Восторженные отклики критики на публикацию сказки сменились нападками в середине 1920-х годов.

Уже в начале 1920-х годов сказка в советской педагогической литературе рассматривалась как, ни больше ни меньше, «одно из самых сильных орудий социального восстания». Не удивительно, поэтому, что очень скоро последовало предложение «вырвать это орудие из рук буржуазных идеологов». За воспитание подрастающего поколения тогда отвечали педологи.

Один из авторов «педологического сборника» «Сказка и ребенок», вышедшего в 1928 году, З. К. Столица задается вопросом о причинах странного успеха «Приключений Крокодила Крокодиловича»:

«Несомненно, поэма эта антипедагогична, а между тем, ее звучный стих, ее юмор и какие-то другие достоинства пленяют ребят, находят сторонников среди педагогов и дают некоторое объяснение тому, что отдельные места наперерыв цитируются наизусть, отдельные эпизоды вызывают взрывы смеха и восторженные восклицания».

Публикации сказки в начале 1928 года предшествовала цензурная эпопея «Крокодила», которую восстановил в дневнике Чуковский:

«Задержан в Москве Гублитом и передан в ГУС [Государственный Ученый Совет при Наркомпросе] – в августе 1926 года.

Разрешен к печати Ленинградским Гублитом 30 октября 1927 г., после 4-месячной волокиты. Но разрешение не подействовало, и до 15 декабря 1927 г. Книгу рассматривал ГУС.

Я был у Кр[упской]. Она сказала, что я вел себя нагло. 15 декабря разрешили, но «в последний раз» – и только 5000 экземпляров. 21 декабря Главлит, невзирая на ГУС, окончательно запретил «Крокодила». 23 декабря оказалось, что не запретил окончательно, но запретил «КРУГУ». Отказано. Тогда же – в «Молодую гвардию», не купит ли она. […]

Сегодня, 28-го, от «КРУГА» идет в Главлит депутация – просить, чтобы «Крокодила» оставили «КРУГУ». Вчера Луначарский послал письмо в ГУС, чтобы разрешили «Крокодила» 10 тыс. […]

27. XII. в шесть час. вечера на комиссии ГУСа разрешено 10000 экз. «Крокодила».

Заключительным в дискуссии о сказках Чуковского все же стало веское слово Н. К. Крупской, прозвучавшее со страниц «Правды» в феврале 1928 года в статье «О «Крокодиле» К. Чуковского». Вдова вождя, по совместительству председатель научно-педагогической секции ГУСа и председатель Главполитпросвета, намечает акценты: народ орет, тащит в полицию, дрожит от страха; крокодил целует ноги у царя гиппопотама; мальчик Ваня, главный герой, освобождает зверей.

«Что вся эта чепуха обозначает? – волнуется Крупская. – Какой политический смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато. Или это простой набор слов? Однако набор слов не столь уж невинный. Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю, это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка… […] Я думаю, «Крокодила» ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть».

Дочь писателя, Лидия Чуковская, сразу же написала письмо А. М. Горькому, который был в это время за границей: «Рецензия Крупской равносильна декрету о запрещении книг Корнея Ивановича вдова Ленина раскритиковала, кроме того, и историко-литературные работы Чуковского – А. Е. Половина его детских книг уже запрещена ГУС’ом…» 14 марта в «Правде» было напечатано «Письмо в редакцию» Горького, который заступился за Чуковского.

Однако «Крокодил» снова запрещали – например, в апреле 1929 года, Главсоцвос. Отдельное издание сказки вышло потом в 1939, а затем – только в 1964 году.

Манифест Коммунистической партии

Авторы: Карл Маркс и Фридрих Энгельс

Год и место первой публикации: 1848, Великобритания; 1872, США (английский перевод)

Издатели: Коммунистическая Лига; Вудбулл энд Клафинс Уикли

Литературная форма: nonfiction

СОДЕРЖАНИЕ

В «Предисловии к английскому изданию 1888 года» Энгельс заметил, что «история «Манифеста» до известной степени отражает историю современного рабочего движения», и определил его как самое интернациональное произведение во всей социалистической литературе. И все же он признавал, что существуют значительные различия между социалистами 1847 года, «приверженцами различных утопических систем», и коммунистами – той частью рабочих, «которая убедилась в недостаточности чисто политических переворотов и требовала коренного переустройства общества…»

Это определение ведет к центральной проблеме первого раздела – классовой борьбе. Эта борьба между угнетателем буржуазией, и угнетаемым – пролетариатом, существовала на всем протяжении истории, а также в середине и в конце XIX века. Буржуазия, приравненная к капиталу, развивалась по мере развития пролетариата. Последний определяется как «класс современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал».

Буржуазный класс возник в экономической системе феодализма, на смену которой пришла мануфактурная система; она должна была удовлетворять спрос новых рынков, продолжающих расширяться, возникающих мировых рынков. Политически подавляемое феодальным дворянством в существовавшей ранее системе, промышленное среднее сословие, само по себе революционизировавшееся с развитием промышленности получает власть и контроль. «Современная государственная власть – это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии».

Завоевав политическое господство и радикально изменив формы и масштабы производства, буржуазия изменила лицо общества. Вследствие облегчения коммуникации, все нации, даже наиболее примитивные, были вовлечены в цивилизацию. Города стали господствовать над деревнями, городское население значительно возросло. Результатом этого стало создание моделей зависимости: аграрные регионы зависят от больших и малых городов; отстающие страны зависят от развитых. Помимо этого буржуазия уничтожила феодальные, патриархальные отношения, «избавила от священного ореола все роды деятельности» и свела семейные отношения «к чисто денежным».

Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.

Еще одним последствием централизованного производства была концентрация собственности в руках немногих частных лиц; буржуазия создала «более грандиозные производительные силы, чем все времена все предшествующие поколения, вместе взятые». Контроль над этими средствами производства наделяет социально-политической властью. Такие перемены определяются как постоянные: «…история промышленности и торговли представляет собой лишь историю возмущения современных производительных сил против современных производственных отношений…». Это приводит к кризисам торговли, во время которых существующие продукты и созданные ранее производительные силы уничтожаются. «Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, направляется теперь против самой буржуазии». Люди, которые завладеют оружием уничтожения, – это современный рабочий класс, пролетарии.

Индустриализация привела к тому, что труд пролетариев потерял самостоятельный характер. Труд рабочего как простого придатка к машине приводит к уменьшению ценности рабочего: она равна, в сущности, стоимости производства плюс средства к существованию и продолжению рода.

Как рядовые промышленной армии, они ставятся под надзор целой иерархии унтер-офицеров и офицеров. Они – рабы не только класса буржуазии, буржуазного государства; ежедневно и ежечасно порабощает их машина, надсмотрщик и прежде всего сам отдельный буржуа-фабрикант. Эта деспотия тем мелочнее, ненавистнее, она тем больше ожесточает, чем откровеннее ее целью провозглашается нажива.

Рабочий эксплуатируется и вне фабрики, другими членами буржуазии – домовладельцем, лавочником, которые забирают у него зарплату.

Сначала пролетариат еще не был организован так, чтобы представлять интересы рабочих. Его борьба с буржуазией была разобщенной: на отдельной фабрике, в отдельной местности или в отрасли труда; его удары были ошибочно направлены против орудий производства, а не против буржуазных производственных отношений. Однако предсказуемые изменения произошли с развитием промышленности: концентрация рабочих масс, уравнивание жизненных условий и низкой заработной платы в пределах рабочего класса – вот те факторы, которым предстояло объединить рабочих.

Коммунизм стал объединяющей силой. Непосредственными целями коммунистов, которые не являются отдельной партией, противостоящей другим рабочим партиям, и не имеют интересов, «отдельных от интересов пролетариата в целом», стали: формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии и завоевание пролетариатом политической власти. Маркс и Энгельс видели коммунистическую партию единственной партией, задачей которой являлось соблюдение истинных интересов пролетариата как класса.

«Уничтожение частной собственности» занимало центральное место в теории коммунистов. Причем, уничтожение это затрагивало прежде всего буржуазную собственность, «последнее и самое полное выражение такого производства и присвоения продуктов, которое держится на классовом антагонизме, на эксплуатации одних другими». (Мелкобуржуазная и мелкокрестьянская, «…заработанная, благоприобретенная, добытая своим трудом собственность» исключалась из списка уничтожения; дополнительный аргумент – подобная собственность уже была уничтожена развитием промышленности.)

Наемный труд не создает труженику собственности, он создает капитал, «то есть собственность, эксплуатирующую наемный труд, собственность, которая может увеличиваться лишь при условии, что она порождает новый наемный труд, чтобы снова его эксплуатировать». Разрешение этого противостояния между капиталом и наемным трудом, при условии, что капитал является не личной, а социальной силой, состояло в том, чтобы обратить капитал в коллективную собственность. Это намерение, в дальнейшем, должно было переменить «жалкий характер» «личного присвоения продуктов труда» для того, чтобы «расширить, обогатить и облегчить жизненный процесс рабочих».

Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно быстро увеличить сумму производительных сил.

«Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с унаследованными от прошлого отношениями собственности… [и] с идеями, унаследованными от прошлого». «Манифест Коммунистической партии» является призывом к оружию, к революционной активности.

Признавая вариативность осуществления этого предприятия в различных странах, следующие цели определялись как универсальные:

Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на покрытие государственных расходов.

Высокий прогрессивный налог.

Отмена права наследования.

Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.

Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией.

Централизация всего транспорта в руках государства.

Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.

Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия.

Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней.

Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с материальным производством.

На заключительных страницах текста проводится различие между коммунизмом и некоторыми социалистическими движениями. Анализируются три основных вида социализма: реакционный социализм, включающий феодальный социализм, мелкобуржуазный социализм и немецкий, или «истинный», социализм; консервативный, или буржуазный, социализм и критически-утопический социализм. Каждое из этих трех социалистических движений отвергается как неадекватное, сосредоточенное на ниспровергнутых аристократах или мелких буржуа; на сохранении современного состояния общества. Например, буржуазный социализм «желает излечить общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества», а критически-утопический социализм отвергает политическую и революционную активность, обращаясь – в попытках совершенствовать общественную обстановку – к обществу в целом, главным образом к правящим классам.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Цензура работ Карла Маркса началась еще до публикации «Манифеста Коммунистической партии». Политический и социальный журнал «Райнише цайтунг» был запрещен в 1843 году, через год после того, как Маркс стал его редактором. Маркс был выслан в Париж и Брюссель; затем изгнан из Франции около 1845 года за сотрудничество в радикальном журнале «Форвартс». В 1849 году «Нойе райнише цайтунг», главным редактором которого был Маркс, пропагандировал неуплату налогов и вооруженное сопротивление императору Фридриху Вильгельму. Выход журнала был приостановлен, а Маркса судили за государственную измену. Оправданный судом присяжных, состоявшим из представителей среднего класса, он все же был выслан из Германии.

События, связанные с запретом «Манифеста» в Германии, произошли в 1878 году. Они последовали за двумя (11 мая и 2 июня) покушениями на жизнь императора Вильгельма I, во время второго из которых тот был серьезно ранен. Канцлер Отто фон Бисмарк обратил внимание на факт, что первый убийца некогда состоял в социал-демократической партии, и призвал принять законопроект против «социалистов и их прессы». Законопроект провалился вследствие оппозиции со стороны Национальной либеральной партии. Хотя свидетельств о том, что второй покушавшийся был социалистом, не существовало, Бисмарк снова «вообразил красную опасность» и распустил Рейхстаг. На следующих выборах он получил более мощную поддержку консервативной партии, которая легко пропустила его антисоциалистический законопроект – Исключительный закон. Кроме ограничения прав на образование ассоциаций и организаций в поддержку социально-демократической, социалистической и коммунистической деятельности, которая «задумана для ниспровержения существующего политического порядка способами, угрожающими общественному спокойствию и, в особенности, гармонии социальных классов», закон запрещал издание газет и книг, включающих «Коммунистический манифест».

Католическая церковь заняла антикоммунистическую позицию в XIX веке – «с того момента, как «Коммунистический манифест» появился в 1848 году». Дональд Кросби из Общества иезуитов указывает: «Священники учили, что коммунизм был, по сути, атеистическим и нерелигиозным», олицетворяя, таким образом, самого антихриста. Они считали коммунистов «анархическими, неистовыми и выступающими против лучшего в человеке», а их материализм «противным сердцу церкви, слову Бога и духа». Жестокие преследования русских католиков после большевистской революции усилили враждебность церкви. «Коммунистический манифест» в течение этого времени числился в «Index librorum prohibitorum (Списке запрещенных книг)».