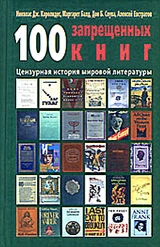

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)

Вместо того чтобы повергнуть в небытие работу Пейна, суд над Карлайлом и его арест возбудил интерес к ней. Четыре года спустя по Англии ходило уже более 20 000 экземпляров сочинения. По свидетельству философа Джона Стюарта Милла от 1824 года, «так как среди бедных классов обычно, что у одного экзепляра книги несколько читателей, можно подсчитать, что, по меньшей мере, сто тысяч человек внимательно прочли эту работу при обстоятельствах, крайне благоприятных для того, чтобы произвести впечатление на их умы».

Гавриилиада

Автор: Александр Пушкин

Распространялась в списках

Литературная форма: поэма

СОДЕРЖАНИЕ

Поэма наследует французским кощунственным и порнографическим произведениям XVIII века (Вольтера, Парни, и т. д.). В основе ее сюжета – библейская история Благовещенья, дополненная обстоятельствами из апокрифов. «Конечно, фабула «Гавриилиады» – не для детей», – замечал Владислав Ходасевич.

Шестнадцатилетняя красавица-еврейке Мария томится замужем за старым плотником, который не исполняет своих супружеских обязанностей. Во сне девушке является Царствие Небесное, и Бог сообщает ей, что отныне она его невеста: «Готова будь к неведомой судьбине, / Жених грядет, грядет к своей рабыне». Однако девушка пленилась архангелом Гавриилом, которого заметила среди небесных жителей. Тем временем Господь, томясь от любви и сочиняя любовные псалмы, посылает своего любимца Гавриила на землю – в качестве сводника. «Но, старый враг, не дремлет сатана!» Прознав, что Бог влюблен в Марию, дьявол в обличье змея является девушке у ручья. Лукавый отвлек ее внимание своей интерпретацией истории Адама и Евы, а затем, обернувшись красивым юношей, овладел Марией. Неожиданно с небес является Гавриил. Ревнивый архангел затевает драку с сатаной и выходит победителем: «Но, к счастию, проворный Гавриил / Впился ему в то место роковое / (Излишнее почти во всяком бое), / В надменный член, которым бес грешил». Последовавшая передача Благой Вести завершилась вторичным падением Марии. После возвращения Гавриила с хорошими новостями Бог голубем летит к Марии и голубем же имеет с ней любовь. «Всевышний Бог, как водится, потом / Признал своим еврейской девы сына, / Но Гавриил (завидная судьбина!) / Не преставал являться ей тайком».

«При Николае I, – писал Владимир Набоков, – русский поэт вынужден был осторожничать, и пушкинские попытки подражать дерзким французам – Парни и Вольтеру – легко подавила цензура».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Считается, что Пушкин закончил поэму летом 1821 года в Кишиневе, в южной ссылке. Здесь же, в Кишиневе, поэма, по-видимому, и начала расходиться в списках. Издатель первого собрания сочинений Пушкина

П.В. Анненков так отзывается об этом событии: «Итак – с рокового 1821 года начинается короткая полоса Пушкинского кощунства и крайнего отрицания, о котором принято у нас умалчивать». Сам Анненков не чурался вымарывать кощунственные стихотворения Пушкина в подлинной рукописи, сохраняя, правда, как правило, копии.

Редактор первого научного издания поэмы в 1922 году, филолог Борис Томашевский писал в предисловии к нему: «До последнего времени изучение его [литературного памятника] было затруднено цензурными условиями. Еще полвека тому назад о «Гавриилиаде» принято было умалчивать. Даже в настоящее время не изжиты те психологические препятствия, которые мешают опубликованию полного ее текста».

Наш современник, о. Борис Васильев, автор книги о духовном пути Пушкина, продолжает традицию неприятия поэмы: он признается, что не читал «Гавриилиаду» из уважения к памяти поэта.

В первом «Послании цензору», которое также распространялось в списках, Пушкин пишет о неподцензурной литературе, обращаясь к цензору А.С. Бирукову:

«Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы —

Осмеивать закон, правительство иль нравы,

Тот не подвергнется взысканью твоему;

Тот не знаком тебе, мы знаем почему —

И рукопись его, не погибая в Лете,

Без подписи твоей разгуливает в свете.

Барков шутливых од тебе не посылал,

Радищев, рабства враг, цензуры избежал,

И Пушкина стихи в печати не бывали;

Что нужды? их и так иные прочитали».

Видимо, правительству «Гавриилиада» была известна в 1826 году. Но скандал вокруг поэмы разразился лишь два года спустя. «Дворовые люди штабс-капитана Митькова подали по начальству жалобу на своего барина, развращающего их чтением «Гавриилиады»», – рассказывает Ю. М. Лотман. По приказу Николая I дело Митькова было передано на рассмотрение особой следственной комиссии. Петербургскому генерал-губернатору, который вызвал Пушкина по этому делу в августе 1828 года, писатель, открещиваясь от авторства, соврал, что «в первый раз видел «Гавриилиаду» в Лицее в 15-м или 16-м году». Однако ему не поверили. На повторном допросе поэт рассказал, что «рукопись ходила между офицерами гусарского полку». «…Но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже в тех, в коих я особенно раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное». Показания Пушкина показались неубедительными следственной комиссии и возглавлявшему ее императору. Поэтому Пушкин при поддержке Петра Вяземского пускает слух о том, что «Гавриилиада» принадлежит перу покойного князя Дмитрия Горчакова.

Николай предложил графу П. А. Толстому «призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтоб он помог правительству, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». Поэт не выдержал и, подумав, просил позволения писать лично государю. Скорее всего, в письме содержалось признание Пушкина в авторстве. Резолюция Николая I: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено. 31 декабря 1828 г.», – открывает новый период в истории «Гавриилиады». Современники вспоминают, что после дела Митькова «Пушкин всячески истреблял ее [поэмы] списки, выпрашивал, отнимал их, и сердился, когда ему напоминали о ней».

«Гавриилиада» была впервые напечатана Николаем Огаревым в первой части сборника «Русская потаенная литература XIX столетия» в Лондоне в 1861 году. Отсюда ее и перепечатывали в сборниках вроде «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений», вышедшем в том же году в Берлине.

В России первая публикация состоялась в 1908 году: поэма была напечатана во втором томе «Сочинений Пушкина» под редакцией

С. А. Венгерова – правда, с купюрами. Полностью текст впервые опубликовал Валерий Брюсов в 1918 году, но и в его издании есть кое-какие пропуски. После издания Брюсова появилось множество изданий полного текста поэмы. Иван Бунин в 1918 году с отвращением писал в дневнике о вечере в «гнуснейшем кабаке» «Музыкальная табакерка»: «Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью». Уже через несколько лет после второго рождения поэмы политотдел ГИЗа настаивал, что ее «можно печатать только с предисловием, разъясняющим антирелигиозное значение произведения».

Девяносто пять тезисов

Автор: Мартин Лютер

Год и место первой публикации: 1517, Швейцария

Литературная форма: теологический трактат

СОДЕРЖАНИЕ

Мартин Лютер, немецкий монах-августинец, – основоположник протестантской Реформации в Европе. Он был доктором богословия и городским проповедником в Виттенберге, где преподавал теологию в университете. Поездка в Рим убедила его в упадке и разложении католического духовенства и конкретно папы. В 1516 году в ряде проповедей он начал подвергать сомнению действенность индульгенций.

В соответствии с доктриной римско-католической церкви XVI века папа мог передавать избыток добродетели, сосредоточенной в Христе, Деве Марии и святых, каждому отдельному грешнику, – чтобы дать ему возможность претерпеть муки за земные грехи позже, в чистилище. Такой перенос наказания за грехи был выгоден и живым, и мертвым. Протестантский пафос Лютера был направлен на полное прощение грехов и примирение с Богом только через милость Божию. Это рассуждение привело Лютера к сомнению в доктрине индульгенций и распространившейся практике торговли ими.

На следующий год доминиканский монах Тетцель торговал индульгенциями вразнос, чтобы выплатить долг Альберта Бранденбургского, который тот взял на то, чтобы купить епархию Майнц и помочь заплатить за новую базилику св. Петра в Риме. Лютер решил высказать свою пастырскую озабоченность о духовных опасностях продажи индульгенций, как о препятствии для истинного покаяния и внутреннего обращения.

15 октября 1517 года Лютер вызвал своих ученых коллег на дебаты по этому вопросу. Лютер оформил свой вызов в традиционной манере – повесив на двери замковой церкви в Виттенберге объявление на латыни. Оно содержало 95 тезисов об индульгенциях. К его удивлению, тезисы получили широкое распространение как на латыни, так и на немецком языке по всей Германии, а через несколько недель – и во всей Европе, вызвав бурю споров, которым было суждено привести к протестантской Реформации.

В своих «Девяноста пяти тезисах, или Диспуте о силе индульгенций», Лютер отрицал ту идею, что святые обладают избыточной добродетелью, и что эта добродетель может копиться, чтобы позже ее могли использовать другие.

Папа не имеет контроля над душами чистилища, утверждал Лютер. «Они проповедуют людям вздор, утверждая, что как только их гроши зазвенят, падая в ящик, так их душа сей же час вылетает из чистилища» (здесь и далее – пер. И. Каркалайнен). Если папа действительно имеет такую власть, спрашивал Лютер, «почему папа не избавит из чистилище все души одновременно, ради всесвятейшей любви, из-за их острейшей нужды, как наисправедливейшего повода к этому избавлению, и почему он ради самого преходящего, ради денег на строительство собора св. Петра, освобождает бесчисленное количество душ на таком пустячнейшем основании?»

Он клеймил индульгенции как вредное явление, потому что они давали верующим ложное чувство безопасности. Исходя из предположения, что, заплатив деньги, можно отвести гнев Господень, торговля индульгенциями препятствовала спасению души, направляя в другую сторону милосердие и вызывая самоуспокоенность. «Нужно учить христиан, что дающий нуждающимся или дарующий бедняку поступает лучше, нежели жертвуя ради отпущения». Те, кто верят, что их спасение обеспечено, потому что у них есть индульгенции, окажутся перед лицом вечного проклятия, «вместе с их учителями», которые проповедуют нехристианскую доктрину.

Лютер выступал против того, чтобы церковь собирала деньги на строительство собора путем продажи индульгенций. «Почему папа не строит собор св. Петра на свои собственные деньги, но на деньги бедных христиан, хотя его состояние обширнее, чем любого богатого владетельного Красса?» – спрашивал Лютер. Он был убежден, что, если церковь считала необходимым подавлять силой все несогласия мирян с институтом индульгенций, а не решать эти разногласия конструктивным путем, это значит «выставить Церковь и папу на посмешище сделать христиан несчастными».

Тезисы Лютера были направлены на церковную реформу. Он не считал их нападками на власть папы и не намеревался инициировать религиозный раскол. Но реакция церкви на его предложения подтолкнула его к более радикальной позиции и заставила разорвать отношения с Римом, что в итоге привело к образованию новой церкви.

ИСТОРИЯ ЦЕНЗУРЫ

Сначала папа Лев Х не принял всерьез сообщение о появлении тезисов Лютера, отнесся к ним как к отражению соперничества между орденом августинцев, к которому принадлежал Лютер, и доминиканцев, которые являлись наиболее рьяными критиками Лютера. Но тезисы, быстро распространившиеся по Германии, получили активную поддержку среди крестьянства и городских властей, возражавших против того, чтобы Рим запускал руку в местную казну. Церковные иерархи убедились в том, что нападки на индульгенции должны быть отражены, а Лютера надо заставить замолчать.

В 1518 году папа попросил Иеронима, епископа Асколи, расследовать дело Лютера. Лютер был призван в Рим по обвинению в ереси и неповиновении, или нарушению субординации. Фридрих III Саксонский вмешался в разбирательство с требованием, чтобы слушание дела Лютера было перенесено на немецкую землю. Когда слушание в присутствии папского легата было перенесено в Аугсбург, где имперский рейхстаг (законодательная ассамблея) не сочувствовал папским требованиям, Лютер отказался отречься от какого-либо из своих тезисов. На дебатах с немецким профессором Иоганнесом Эком, проходивших в Лейпциге в 1519 году, Лютер утверждал, что раз власть папы имеет человеческое происхождение, а не была получена от Бога, папе можно противостоять, когда его указы противоречат Писанию.

Иоганнес Фробен из Базеля опубликовал «Девяносто пять тезисов» в издании, в которое вошли также и проповеди Лютера. В феврале 1519 года Фробен писал, что осталось только десять экземпляров издания и ни одна книга, которая когда-либо выходила из-под его печатного пресса, не распродавалась так быстро. Извлекая максимальную выгоду из новых возможностей печатного станка, издатель добился того, что книга распространилась не только в Германии, но и во Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Англии и даже в Риме. В том же году теологические факультеты университетов в Лувене и Кельне приказали сжечь экземпляры тезисов за ересь.

Папа назначил комиссии для изучения писаний Лютера. 15 июня 1520 года папа объявил в папской булле «Exsurge Domine», «Восстань, о, Господь, и рассуди твое дело. Дикий кабан вторгся в твой виноградник». Булла объявила сорок одну ошибку Лютера «еретической, или скандальной, или фальшивой, или оскорбительной для благочестивого уха, или обольстительной для простых умов, или отвратительной для католической истины, соответственно». В предисловии папа писал: «Наш пастырский дом более не может терпеть распространяющий заразу вирус следующего сорока одного заблуждения… Книги Мартина Лютера, содержащие эти заблуждения, должны быть проверены и сожжены… Ныне, таким образом, мы даем Мартину шестьдесят дней, в течение которых он должен подчиниться». Было запрещено печатать, распространять, читать, хранить или цитировать любые книги, трактаты и проповеди Лютера.

Тогда в августе, октябре и ноябре 1520 года, Лютер опубликовал три революционных трактата, которые в еще более значительной степени обострили его разногласия с церковью. Это были «К христианскому дворянству немецкой нации», в котором осуждалась концепция власти папы над мирскими правителями; «О вавилонском пленении Церкви», где отвергались церковные таинства и институт священников; и «О свободе христианина», в которой повторялась доктрина Лютера о самодостаточности веры. Первое издание тиражом 4 000 экземпляров «К христианскому дворянству…» было распродано в течение недели. Пользуясь поддержкой общества, Лютер в своих проповедях, диспутах и письменных трудах предложил радикальную альтернативу католической церкви.

10 октября до Лютера в Германии дошла папская булла. В ответ Лютер незамедлительно разразился острым памфлетом «Против проклятой буллы антихриста». «Говорят, будто некоторые мои тезисы суть ересь, некоторые ошибочны, некоторые возмутительны, а другие оскорбительны, – писал Лютер. – Из этого следует, что те, которые суть ересь, не ошибочны; те, что ошибочны, не возмутительны, а те, что возмутительны, никого не оскорбили». Призывая папу к отказу от «дьявольского богохульства и отчаянной нечестивости», Лютер заключал, что «лучше мне умереть тысячу раз, чем отказаться от одного-единственного слога из запрещенных писаний».

В октябре книги Лютера были сожжены в Лувене и Льеже, а в следующем месяце – в Кельне или Майнце. 10 декабря 1520 года Лютер и его последователи публично сожгли папскую буллу в Виттенберге вместе с экземплярами канонического закона и папскими указами. «Раз они сожгли мои книги, я жгу их», – сказал Лютер. В январе 1521 года папа выпустил новую буллу «Decet Romanum Pontificum», которая утверждала отлучение от церкви Лютера и его последователей и сожжение его сочинений.

Огромная популярность Лютера, выросшая благодаря его обращению к националистским настроениям немцев, которые были направлены против вмешательства Рима в их дела, спасла его от судьбы других еретиков. Фридрих III Саксонский, временный покровитель Лютера, отказался выдать его для суда в Риме. Единственной властью в Европе, способной запретить произведения Лютера, был император Священной Римской империи Карл V, убежденный католик, преисполненный решимости выдернуть ересь с корнями.

18 апреля 1521 года Лютер предстал перед собором в Вормсе. Перед лицом императора и собравшихся принцев империи он отказался отречься от своих текстов. «Если бы я отрекся в этот момент, – сказал он, – я бы открыл дверь еще большей тирании и нечестивости, и получится еще хуже, если будет выглядеть так, как будто я сделал это по настоянию Священной Римской империи». Он продолжил далее: «Если я не буду убежден Писанием и простым здравым смыслом – я не признаю авторитет пап и консулов, ибо они противоречат друг другу – моя совесть пленена [лишь] Словом Божиим».

26 мая 1521 года Карл V заявил в Вормсском эдикте, что Лютер является «членом, отсеченным от Божией церкви, упрямым раскольником и отъявленным еретиком… никто не должен предоставить ему приют. Его последователи также должны быть прокляты. Его книги должны быть изъяты из памяти людей». В эдикт входил «Закон о книгопечатании», который запрещал печатание, продажу, хранение, чтение и копирование работ Лютера или любых других его будущих работ, которые он мог написать. Хотя императору и удалось убедить большую часть немецких князей подписать обвинение, на самом деле мало кто из них действительно был его ярым сторонником, и, несмотря на то, что эдикт призывал арестовать Лютера, его друзьям удалось укрыть его в вартбургском замке Фидриха III. Здесь Лютер перевел Новый Завет на немецкий язык и начал десятилетний проект по переводу всей Библии. Рискуя жизнью, в марте 1552 года он вернулся в Виттенберг и провел остаток жизни, распространяя свое учение.

Цензура трудов Лютера была в Европе повсеместной. Его произведения и сочинения его учеников и последователей были запрещены и уничтожались в Англии, Франции, Испании и Нидерландах. В 1524 году нюрнбергский ландтаг постановил, что «каждый князь на своей земле должен сделать все, что в его силах, для претворения в жизнь Вормсского эдикта». Однако именно это, если исходить из содержания эдикта, на большей части территории северной Германии сделать было невозможно. Города на юге Германии и в других местах северной Европы присоединились к лютеранской реформе. Как отмечал современник, «лютеранские книги можно было купить на рынке прямо рядом с эдиктами императора и папы, запрещавшими их».

В 1555 году Карл V подписал Аугсбургский мир, отказываясь от дальнейших попыток заставить князей-протестантов обратиться в католичество. По условиям мира каждому князю позволялось выбирать религию подвластной ему земли и утверждалось, что нельзя препятствовать людям, проповедующим свою религию. Так укоренилось лютеранство.

Сочинения Лютера оставались в ватиканском «Индексе запрещенных книг» вплоть до 1930 года. Но и позднее они оставались под запретом – в соответствии в церковным каноническим законом, запрещавшим католикам под угрозой наказания за смертный грех, читать книги, «которые предлагают для обсуждения или защищают ересь или раскол».

Демон

Автор: Михаил Лермонтов

Год и место первой публикации: 1842, Санкт-Петербург – отрывки; полностью: 1852, Берлин (на немецком языке); на русском языке: 1856, Карлсруэ, Берлин; 1860, Россия

Литературная форма: поэма

СОДЕРЖАНИЕ

Поэма Лермонтова, названная в подзаголовке «восточной повестью», состоит из двух частей, в каждой из которых шестнадцать строф, с заключением. Это романтическая, «байроническая» поэма, богоборческий пафос которой воплощается в центральном персонаже – Демоне.

В первой части «изгнанник рая» «летал над грешною землей», вспоминая первые дни творения, когда «он верил и любил». За прошедшие после падения века зло наскучило отверженному Богом ангелу, властителю зла на земле. Пролетая над Кавказом, «гордый дух» не пленяется его красотами.

Тем временем грузинская красавица княжна Тамара, дочь Гудала, готовится выйти замуж. Но Демон увидел ее – «И вновь постигнул он святыню / Любви, добра и красоты!» По дороге на брачный пир, искушаемый злым духом, гибнет жених Тамары. Демон утешает девушку, повергая ее в смятенье волшебным голосом, своими словами («мечтой пророческой и странной») и неземной красотой.

Во второй части Тамара просит отца отпустить ее в монастырь, объясняя:

«Меня терзает дух лукавый

Неотразимою мечтой».

Однако и после пострига сердце девушки «полно думою преступной», она ждет Демона. Тот после тяжелых раздумий и перепалки с ангелом является в обитель

«любить готовый,

С душой открытой для добра,

И мыслит он, что жизни новой

Пришла желанная пора».

Рассказав Тамаре, кто он, Демон дает ей клятву отречься от «злых стяжаний», и она отдается ему. «Смертельный яд его лобзанья» убивает Тамару.

Ее душу нес в рай один из ангелов, когда дорогу им преградил адский дух, который «гордо в дерзости безумный» заявляет: «Она моя!» Но ангел не отдает ему душу Тамары.

«И проклял Демон побежденный

Мечты безумные свои,

И вновь остался он, надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!..»

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Молодой Лермонтов был фигурой политически ненадежной. В стихотворении «Смерть Поэта», написанном сразу после смерти

А.С. Пушкина, власти увидели «воззвание к революции». Гневные строки были опубликованы через 21 год – в 1858 году, а поэта после ареста перевели служить на окраину империи – на Кавказ.

Поэму «Демон» Лермонтов начал еще учеником Благородного пансиона при Московском университете в 1829 году. В связи с чтением поэмы при дворе наследника в 1841 году появилась очередная надежда напечатать поэму – Лермонтов создал последнюю, восьмую редакцию. Но перед отъездом на Кавказ он передал автограф А. П. Шан-Гирею: ««Демона» мы печатать погодим, оставь его пока у себя». Поэма, над которой будущий классик работал всю жизнь, так и не была опубликована при его жизни.

«Как жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, действие которой совершается тоже на Кавказе и которая в рукописи ходит в публике, как некогда ходило «Горе от ума»: мы говорим о «Демоне»», – сокрушался В.Г. Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841).

После смерти Лермонтова А. А. Краевский хотел опубликовать поэму в своем журнале «Отечественные записки». Он подписал корректуру 9 декабря 1841 года, однако в январском номере, вместо поэмы появилось следующее извещение: «Поэма Лермонтова «Демон» не будет напечатана по причинам, не зависящим от редакции».

Тогда Белинский и Краевский решили напечатать хотя бы отрывки. С большим трудом они получили цензурное разрешение на их публикацию: «Отрывки из поэмы» появились без заглавия в шестом номере журнала в 1842 году, при содействии влиятельных лиц – исключительно потому, «что его высокопревосходительство [С. С. Уваров] находит возможным позволить напечатать отрывки из поэмы покойного Лермонтова». Они потом перепечатывались в «Стихотворениях М. Лермонтова», во второй части сборника, вышедшего в 1842 году, и переиздававшегося в 1852 и 1856 годах; а также в «Сочинениях Лермонтова», изданных в 1847 году А. Смирдиным.

В 1852 году поэт-цензор А. П. Майков недоумевал, допускать ли в Россию берлинское издание сочинений Лермонтова на немецком языке:

«…я имею честь представить это на благоусмотрения [цензурного] комитета. Со своей стороны я полагаю, что мы можем быть снисходительнее к книге на иностранном языке, нежели на русском, и поэтому я думаю, что пьесы: «Демон», «Казначейша» можно позволить вполне… Впрочем может показаться странным, что у нас русский же автор не дозволен в подлиннике и будет дозволен в переводе».

Комитет также не решился взять на себя ответственность и переслал дело в главное управление цензуры, которое предписало «запретить для публики этот перевод».

В 1856 поэма была впервые опубликована А. И. Философовым полностью на русском языке в Карлсруэ, тиражом 28 экземпляров. Издание предназначалось для членов царской семьи, высших сановников и лиц, близких издателю. Вскоре за границей (в Бадене, в Берлине) вышли еще несколько изданий.

В 1860 поэма была полностью напечатана в России первом томе «Сочинений» под редакцией Дудышкина. Цензуровал это издание еще один литератор – И. А. Гончаров, который также не взялся самостоятельно дозволить издание к печати. Однако он составил донесение, где были перечислены запрещенные ранее стихи из поэмы, с таким комментарием: «…запрещения в печать этих мест у Лермонтова, как писателя классического, подают и буду подавать повод к перепечатыванию его поэмы в заграничных типографиях. Поэтому я имею честь испрашивать разрешения цензурного комитета к одобрению в печать как означенных в поэмах «Демон» и «Орша» мест, так и других…»

Однако широкое распространение поэмы по-прежнему было под запретом. В 1891 году в своем докладе для Ученого комитета Министерства народного просвещения А. Родонежский вопрошает: «На что деревенскому мальчику, школьнику и простолюдину знать «Демона»?». А в 1897 году поэт К. Случевский в аналогичном докладе утверждает: «Такая высокохудожественная вещь, как «Демон», конечно, ничего общего со школою иметь не может…»