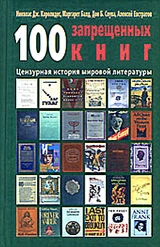

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)

Доктор Живаго

Автор: Борис Пастернак

Год и место первой публикации: 1957 год, Италия; 1958 год, США

Издатели: Джанджакомо Фелтринелли Эдиторе; Пантеон Букс

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

В «Докторе Живаго» прослеживается судьба героя, имя которого вынесено в заглавие произведения, до его смерти накануне сорокалетия. Роман охватывает бурный период истории России: с начала XX века через революцию 1917 года, Гражданскую войну к террору 1930-х годов. Действие эпилога развивается на фоне Второй мировой войны (после смерти Живаго); он дает беглые зарисовки будущего и подводит итоги прошлого.

Юрий Андреевич Живаго осиротел в детстве. Его отец, богатый промышленник, бросивший семью еще до преждевременной смерти его матери, промотал семейное состояние. Юрий попал в дом интеллигентной московской семьи. Он учится на терапевта – его высоко оценивают как диагноста – и женится на Тоне, дочери своих приемных родителей. У них родился ребенок, но после призыва Живаго на фронт (идет Первая мировая война).

На службе Живаго встречается с Ларой – Ларисой Федоровной Антиповой (урожденной Гишар), дочерью обрусевшей вдовы француженки. Он видел ее несколько раз в юности. Закончив курсы медсестер, она разыскивает своего мужа Пашу – Павла Павловича Антипова, который, по слухам, не то ранен, не то убит в бою. Лара несет с собой тяжесть бесчестья: в юности ее соблазнил распутник Комаровский, любовник ее матери. Юрий и Лара постепенно становятся друзьями, но потом она возвращается домой, на Урал, а он к своей семье в Москву.

События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспорядки. Войска петербургского гарнизона перешли на сторону восставших. Революция.

Этой новостью завершается первая часть романа – она предвещает драматические перемены в судьбах главных героев и всей России.

Вернувшись, Юрий находит Москву всполошенной и в то же время унылой. Не хватает топлива и дров. Найти средства к существованию очень сложно. Юрий пытается возобновить свою медицинскую практику и круг общения, но обнаруживает, что стал чужим для друзей и коллег. Он начинает понимать, что политическая атмосфера для его семьи стала угрожающей – из-за положения в прошлом.

После тяжелой зимы Тоня и ее отец с помощью единокровного брата Юрия, Евграфа, убеждают Юрия бежать из Москвы в Варыкино, поместье Тониного деда, – рискованный шаг, обнажающий их дворянское происхождение. Долгая поездка в вагоне товарного поезда опасна: им приходится терпеть постоянные обыски. Неподалеку от Юрятина Живаго встречается со Стрельниковым, красноармейским офицером, известным своими изуверствами. (В действительности это пропавший муж Лары, который воспользовался слухами о своей смерти, чтобы сменить имя.)

Жизнь Живаго в Варыкино течет мирно и неприметно. Но покой Юрия нарушен двумя событиями. Сначала его романом с Ларой, с которой он случайно столкнулся в юрятинской библиотеке: он мучается из-за этой вероломной измены Тоне, которая все еще любит его. А затем красные партизаны, лесное братство, мобилизуют его под дулом пистолета, чтобы заменить их убитого хирурга. Эта повинность длится больше года, прежде чем ему удается бежать.

Через шесть недель Юрий, черный от грязи, истощенный и ослабевший, доходит до Юрятина, чтобы найти Лару. Он узнает, что его семья вернулась в Москву, а затем была выслана из России. Поскольку Лара – жена Стрельникова, их с Юрием положение небезопасно. Они вместе прячутся в Варыкино, но их пути расходятся, когда Лара бежит на Дальний Восток. Лара рассчитывает, что Живаго последует за ней, но он остается; он обманывает Лару ради ее же безопасности, решив ехать в Москву. Перед отъездом Юрия является Стрельников, пытающийся найти свою жену и убежище. На следующий день, зная, что его скоро арестуют, он стреляется.

В Москве Юрий не может заставить себя работать или писать. Даже попытки добиться выездной визы предпринимаются им без энтузиазма. Он деградирует физически и умственно. В конце концов, с помощью своего брата Евграфа, он пробует пробудить себя к жизни. Однако он умирает от сердечного приступа по дороге в госпиталь, где он едва успел получить работу.

Между тем объявляется Лара. Она приезжает в Москву, чтобы разыскать их с Юрием потерянную дочь. Направляемая воспоминаниями, она приходит в студенческую квартиру своего мужа, где тот прожил последние месяцы. После похорон она остается, чтобы помочь Евграфу разобраться с бумагами Живаго, а затем исчезает.

«Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей Севера».

Пастернак знакомит читателей со множеством персонажей из всех слоев общества и изображает их жизненные ситуации. Он воссоздает перипетии частной жизни и социально-политические события того времени, оживляя исторический и человеческий пейзаж. До Первой мировой войны жизнь преуспевающих представителей высших классов, полная обаяния, контрастирует с повседневностью рабочего класса: с одной стороны – музыкальные вечера, рождественские балы, банкеты и карты, а с другой – забастовки на железной дороге и избивающие мирных демонстрантов казаки.

На контрасте построена интерлюдия в Варыкино: семейное благоденствие, плодотворный труд, красоты природы окружены разрухой – сожженными, разоренными деревнями, которые оказались под перекрестным огнем Белой и Красной армий или были уничтожены восставшими местными жителями. Крестьяне живут в нищете, их жизни разбиты, их сыновей забрали в солдаты.

Первая реакция Юрия на революцию – ожидание «признаков нового», как выражались представители революционно-утопической мысли 1905 и 1912–1914 годов; он хорошо знал об угнетении в царской России. Позднее его начинают раздражать менее привычные идеи, основанные на практике дикой и безжалостной войны и переворота: «солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии, большевиками». По дороге в Москву попутчик-революционер возражает на предложение Живаго, что страна должна дождаться «относительного успокоения и порядка» прежде, чем приступать к «рискованным экспериментам»:

«Это наивно… То, что вы зовете развалом, такое же нормальное явление, как хваленый ваш и излюбленный порядок. Эти разрушения – закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана. Общество развалилось еще недостаточно. Надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберет его на совершенно других основаниях».

Живаго не поддается чарам этой «песни сирены»; чем ближе к Москве, тем более пустыми и бессмысленными кажутся ему война и революция, а дом, наоборот, самым важным и дорогим.

Из революционных эпизодов видно, что он знаком с разрухой и лишениями. Эти эпизоды дискредитируют политически ангажированную риторику революционеров. Деревню обстреливает бронепоезд в наказание за то, что она находится по соседству от другой, отказавшейся поддерживать партию. Другую деревню стирают с лица земли за сокрытие продовольствия от армии. Второй этап революции – это время подозрений и интриг: осведомители из ненависти готовы уничтожать противников «во имя высшей революционной справедливости».

Юрий, зачастую чересчур откровенный (во вред своей безопасности), демонстрирует неприятие происходящего:

«Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это всё еще далеко от существования, а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние».

В другом месте он размышляет о марксизме и о его лидерах:

«Марксизм и наука?… Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкою себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине».

Находясь в расцвете сил и способностей, Юрий мечтает прожить жизнь полно и ярко, в поте лица. Он говорит об «извечной тяге человека к земле», восхищается красотой окружающего мира, ему нравится познавать мир и выражать его. Он хочет быть свободным, он борется, чтобы защитить свою частную жизнь и свое мировоззрение.

Действие эпилога развивается во время Второй мировой войны в 1943 году, в нем идет речь о двух друзьях детства Живаго. Они побывали в советских лагерях, но теперь стали армейскими офицерами. Они размышляют о прошлом, о перенесенных ими страданиях. Один из них комментирует одну из важнейших сторон советской системы:

«Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале.

И когда разгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

После смерти Сталина в 1953 году Кремль ослабил цензурный контроль; Пастернак начинает писать «Доктора Живаго». Он молчал в сталинские времена, которые «лишили голоса творческую индивидуальность и от всех писателей требовали соответствия партийным догмам». После того как он отправил рукопись в Госиздат и получил одобрительный отзыв, автор послал копию рукописи итальянскому издателю Джанджакомо Фелтринелли. Позже Госиздат изменил свое мнение и забраковал книгу из-за того, что большевистская революция в ней, по мнению издательства, изображена как величайшее преступление. От Пастернака потребовали забрать книгу у итальянского издателя для «пересмотра». Издатель отказался вернуть рукопись.

Когда в 1958 году Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия в области литературы, его вынудили отказаться от нее: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться».

Советский Союз заявил, что премия и действия шведских судей – «враждебное политическое действие, ибо признано произведение, скрытое от советских читателей и являющееся контрреволюционным и клеветническим». Позже Пастернак был изгнан из Союза писателей и лишен звания «советский писатель».

В 1986 году, с началом политики гласности Горбачева, вопросы цензуры и вмешательства чиновников в литературный процесс обсуждали на Восьмом Съезде советских писателей. Реформаторская критика заняла лидирующие позиции в Союзе писателей. Глава Союза заявил, что государственное издательство обсуждает возможность публикации «Доктора Живаго». Роман был издан в 1988 году в № 1–4 журнала «Новый мир» – А. Е.

В США в 1964 году в Ларчмонте (штат Нью-Йорк) владелец книжного магазина сообщил, что человек, назвавшийся членом «Общества Джона Бирча», позвонил ему, чтобы выразить протест против ряда «подрывных» книг, имеющихся на полках его магазина. Этими книгами были «Доктор Живаго», «Россия сегодня» Джона Гантера и «Капитал» Маркса, также он отметил книги Набокова и русско-английский словарь. Он угрожал, что если эти и другие «антиамериканские» книги не будут убраны с полок, общество объявит бойкот магазину. Редактор «Ньюслеттер он Интеллектуал Фридом» посоветовал книготорговцу: «Не принимайте всерьез пустую болтовню самозваного цензора». По-видимому, владелец магазина последовал этому совету.

Джонатан Грин (под заголовком «Индекс запрещенных книг») называет «Доктора Живаго» среди произведений, «особенно часто» подвергавшихся цензуре.

Жизнь и судьба

Автор: Василий Гроссман

Год и место первой публикации: 1980, Швейцария: 1988, Россия

Издатель: L’âge d’Homme; журнал «Октябрь»

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

«Жизнь и судьба» – вторая часть дилогии, которой роман дал название. С романом «За правое дело» книгу объединяет общая сюжетная основа: история Сталинградской битвы и судьба семьи Шапошниковых. «За правое дело» был опубликован в 1952 году, «Жизнь и судьба» закончена в 1960.

Во время Великой Отечественной войны Гроссман, как и другие литераторы (например, Андрей Платонов), работал фронтовым корреспондентом – в газете «Красная звезда», самой читаемой газете военных лет.

Несмотря на то, что роман создавался после XX съезда, в период официально объявленного «преодоления» культа личности Иосифа Сталина, социально-исторический контекст романа шире «десталинизации». В немецких и советских лагерях, в командовании обеих армий, в застенках Лубянки и в гестапо автор находит иллюстрации к своей мысли о том, что Великая Отечественная война – это битва двух равно тоталитарных государств.

Один из персонажей романа, штурмбанфюрер Лисс высказывает в разговоре со старым большевиком Мостовским, узником концлагеря, наблюдение, что Сталин и Гитлер, по сути, оба – вожди новой формации, нового типа государств: «Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. […] Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля, разве вас можно поколебать, остановить?»

Трагедия народа заключается в том, что ему приходится вести борьбу за освобождение на два фронта, против тоталитаризма в двух его проявлениях: сталинской системы и фашизма. Поэтому борьба не завершается победой в битве при Сталинграде: «Сталинградское сражение определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода».

Целая главка во второй части романа посвящена анализу антисемитизма, который в тоталитарных странах становится государственной и партийной идеей. Причем истребительный антисемитизм фашистского государства, по Гроссману, предваряется социальной дискриминацией евреев, которая в романе проявляется в сюжетной линии физика Штрума. Находясь с семьей в эвакуации в Казани, Штрум, талантливый физик, после свободного спора, далекого от науки, находит объяснение наблюдаемым ядерным явлениям, которое долго и безуспешно искал. Значение его открытия сложно переоценить, им восторгаются ученые с мировым именем. Однако чиновники от науки находят в его работе «дух иудаизма».

Типу людей, пронизывающему тоталитарные государства на всех уровнях, – политработникам, всем своим существом следующим «духу партийности», отводится особое место в романе. Они представлены силой, на которую опирается режим. Один из таких «ответственных работников» – Сагайдак:

«Когда во время проведения сплошной коллективизации возникли грубые перегибы, Сагайдак до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов» писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Во время подготовки к публикации первой части дилогии «Жизнь и судьба», романа «За правое дело», редактор журнала «Новый мир» А. Кривицкий обмолвился: «Литература присоединена к государству в нашей стране, и я считаю, что это ее счастье… наши государственные представления о литературе обязательны для Гроссмана».

«Когда речь заходит о дилогии «Жизнь и судьба», роману «За правое дело», не чуждому конъюнктуры, написанному и опубликованному еще при жизни Сталина, противопоставляется второй, «свободно выплеснувшийся роман» (А. Бочаров). Друзья писателя, испугавшись этой вольности, убедили его подвергнуть текст автоцензуре, в результате которой объем произведения сократился на 1,5–2 листа. Однако эта оправданная мера не спасла роман. Гроссман принес рукопись в редакцию журнала «Знамя». На редколлегии журнала книга была осуждена как политически вредное, даже враждебное произведение. Редактор «Знамени» «тов. Кожевников настоятельно порекомендовал В. Гроссману изъять из обращения экземпляры рукописи своего романа и принять меры к тому, чтобы роман не попал во вражеские руки». Он же, по-видимому, попросил «органы» посодействовать писателю в принятии необходимых мер. В квартиру Гроссмана немедленно пришли, рукопись романа арестовали, изъяли копии, черновики, записи, копирки и ленты для пишущих машинок – у машинисток.

«После XXII съезда партии Гроссман пишет Н. Хрущеву:

«Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета государственной безопасности.

Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге».

Через несколько месяцев, 23 июля 1962 года, в качестве ответа на письмо последовала встреча Гроссмана с М. Сусловым. Суслов не скрывал, что с романом знаком по отобранным его сотрудниками цитатам, и согласился с тем, что книгу печатать нельзя. По его мнению, будучи опубликованной, она может принести вред больший, чем «ДОКТОР ЖИВАГО» Пастернака (см.).

После 1967 года в СССР не было опубликовано ни одного произведения Гроссмана, его имя запрещалось упоминать в печати.

В 1974 году усилиями С. Липкина и В. Войновича фотокопия рукописи романа была передана европейским издателям. В 1980 году в швейцарском издательстве «L’âge d’Homme» роман был опубликован; издание готовили Е.Эткинд и С. Маркиш.

В России публикация «Жизни и судьбы» началась в 1988 году в журнале «Октябрь». В том же году в издательстве «Книжная палата» роман вышел отдельной книгой.

Записки императрицы Екатерины II

Автор: Екатерина II

Год и место первой публикации: 1859, Лондон

Издатель: Искандер (Александр Герцен)

Литературная форма: мемуары

СОДЕРЖАНИЕ

Записки императрицы Екатерины II известны в нескольких редакциях, между которыми существуют немаловажные концептуальные расхождения. В первом, лондонском, издании публикуется последний по времени, правленный императрицей вариант записок. Здесь в основе повествования – противопоставление Екатерины II и ее мужа, Петра III. Эта оппозиция заявлена в начале записок; в первой фразе текста воедино слиты эпиграф и эпилог:

«Счастие не так слепо, как обыкновенно думают. Часто оно есть не что иное как следствие верных и твердых мер, не замеченных толпою, но тем не менее подготовивших известное событие. Еще чаще оно бывает результатом личных качеств, характера и поведения. […]

И вот тому два разительных примера:

Петр III – Екатерина II».

«Записки охватывают первые пятнадцать лет жизни Екатерины в России: с момента приезда принцессы Ангальт-Цербстской, будущей Екатерины II, в Москву в 1744 году, – до 1758 года. Будущая императрица прерывает мемуары накануне самых любопытных событий: смерти императрицы Елизаветы Петровны, восшествии на престол Петра III и перевороте 1762 года, возведшем на престол великую княгиню, убийстве Петра III.

«В мемуарах Екатерины описанию государственной жизни с позиции историка-аналитика предпочитается наблюдение за жизнью двора из собственных покоев. Жизнь двора – это хроника его перемещений, главным образом, из Петербурга и его окрестностей в Москву – и обратно. Посты сменяются балами и пирушками, придворные интриги ведут к ссылкам и свадьбам. Образчик эпизода из частной жизни двора, которыми не пренебрегает Екатерина, – история о том, как вошедший в фавор у императрицы Елизаветы полковник Бекетов потерял милость из-за подозрений в педофилии:

«…он очень скучал и от нечего делать заставлял у себя петь мальчиков-певчих Императрицы. Некоторых из них он особенно полюбил за их прекрасный голос. Бекетов и друг его Елагин были оба стихотворцы, и сочиняли для мальчиков песни, которые те распевали. Этому дано было самое мерзкое истолкование. Все знали, что Императрица ни к чему не чувствовала такого отвращения, как к порокам этого рода. Бекетов, по невинности сердца, беспрестанно гулял с певчими по саду. Эти прогулки были ему вменены в преступление…»

Однако главное внимание автора воспоминаний сосредоточено на том, как сама Екатерина справлялась с неизбежным одиночеством и постоянными интригами против нее при дворе. Уже в пятнадцать лет поняв, что неравнодушна к русской короне, она «старалась снискать расположение всех вообще больших и малых»: «Я показывала великую почтительность матушке, беспредельное послушание императрице, отличную внимательность великому князю, и одним словом всеми средствами старалась снискать любовь публики». Сделать это, учитывая тяжелый нрав всех трех перечисленных особ, было нелегко. Однако матушку вскоре удалили из России, а милость императрицы стоила терпения и трудов. Больше всего достается великому князю, племяннику Елизаветы и наследнику престола.

Екатерина быстро увидела, «что он мало ценил народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, что не любил своих приближенных, и что был очень ребячлив». Изуродованный оспой, играющий со своими лакеями в куклы, пропахший табаком и псиной, Петр вызывал у Екатерины отвращение. «Сердце не предвещало мне счастия; одно честолюбие меня поддерживало», – говорит она о своих ощущениях накануне их свадьбы. Не удивительно поэтому, что умный и «прекрасный как день» камергер Сергей Салтыков быстро завоевал расположение великой княгини, – раньше, чем Петр начал, по воле императрицы, половую жизнь. Именно от Салтыкова, если верить рассказчице, родился Павел, будущий российский император.

Петр давно понял, что «ни он годен для русских, ни русские для него», поэтому, когда с болезнью императрицы усилились дворцовые интриги, Екатерина увидела перед собой три пути: «1-е – разделить судьбу В. князя, какая она ни будет; 2-е – находиться в постоянной зависимости от него и ждать, что ему угодно будет сделать со мною; 3-е – действовать так, чтобы не быть в зависимости ни от какого события». Разумеется, будущая императрица избирает третий путь. «Записки» обрываются на первом после всех несправедливостей откровенном разговоре Екатерины с императрицей Елизаветой.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Французская рукопись с самой полной редакцией «Записок» попала к Павлу I вместе с завещанием Екатерины II в пакете, надписанном «Его Императорскому Высочеству Великому князю Павлу Петровичу, моему любезнейшему сыну». В начале ноября 1796 года ее запечатывают особой печатью, которую сломать можно только по распоряжению царя. Вряд ли Павел хотел, чтобы тайная политическая история России, в которой ставится под сомнение его принадлежность к династии Романовых, стала достоянием общественности. Однако по старой дружбе он разрешил познакомиться с рукописью князю Александру Куракину. Последний не замедлил ее скопировать – списки распространились среди дворян.

Николай I Екатерину не любил: считал, что она «позорит род», – он попытался конфисковать все до единого списки ее мемуаров и запрещал читать «позорный документ» своим родственникам.

Император Александр II, в отличие от брата, наоборот заинтересовался мемуарами своей бабки. Сразу по восшествии на престол в 1855 году он потребовал доставить их из Московского архива иностранных дел в столицу. Тогда появились новые списки. В 1858 году некий русский, маленького роста и слегка прихрамывающий, привез рукопись «Записок» в Лондон и передал ее политическому эмигранту Александру Герцену. В сентябре в русской газете «Колокол», которую Герцен издавал в Лондоне, появляется анонс:

«Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке мемуары Екатерины II, написанные ею самой (1744–1758). Записки эти давно известны в России по слухам и, хранившиеся под спудом, печатаются в первый раз. Мы взяли меры, чтобы они тотчас были переведены на русский язык».

«Колокол» в России был запрещен, как и все сочинения политического эмигранта Герцена. Но это не мешало повсеместному распространению журнала на родине Искандера. Говорят, что император читал его так же внимательно, как студенты-радикалы. Может быть поэтому в «Библиографических записках» в 1858 году появились два коротеньких отрывка из мемуаров Екатерины. В конце осени 1858 года мемуары вышли на французском, затем на русском, немецком, шведском, датском языках. Последовали переиздания. Позже стало известно, что некто, переправивший «Записки» в Европу – это Петр Бартенев, известный историк и архивист. Он-то и перевел сочинение на русский язык. Впоследствии этот перевод перепечатывался пять раз за границей и три раза в России.

Российские послы и консулы по приказу правительства бросились скупать и уничтожать издания – а Герцен умножал тиражи. Книга нашумела в Европе. Кое-кто утверждал, что «Записки» вышли из-под пера самого Герцена. В России искали злоумышленника, доставившего рукопись в Лондон, но не нашли. Любопытно, что впоследствии Бартенев был убежденным монархистом и очень сердился, когда ему напоминали об этой истории, пресекая любые намеки на его участие в публикации «Записок».

В 1891 году мемуары прочитал Александр III и наложил на них «дополнительный запрет». После 1905 года в России стали издавать «Записки», перепечатанные с герценовского издания. В 1907 году вышел 12-й том академического издания сочинений императрицы, где из французского текста все же исключили несколько отрывков.