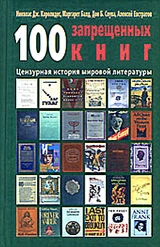

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)

О бесконечности, вселенной и мирах

Автор: Джордано Бруно

Год и место первой публикации: 1584, Франция

Литературная форма: философский трактат

СОДЕРЖАНИЕ

Итальянский философ Джордано Бруно в юности вступил в орден доминиканцев и был исключен из него в 1576 году в возрасте 28 лет, когда его обвинили в ереси. Пятнадцать лет он путешествовал по Европе, на шаг опережая своих цензоров, преподавал в Тулузе, в Париже, в Оксфорде, Виттенберге и Франкфурте. В труде «О бесконечности, вселенной и мирах», своей главной метафизической работе, опубликованной в 1584 году, он опровергал традиционную аристотелевскую космологию и ее ограниченные концепции вселенной. Бруно заявил, что физическая вселенная бесконечна и включает в себя неопределенное количество миров, каждый – со своим собственным солнцем и планетами. Он изображал мир состоящим из одиночных неделимых элементов бытия, называемых монадами, управляемых определенными законами взаимодействия.

Философия Бруно предвосхитила современную космическую теорию. Он принял гипотезу Коперника, что Солнце, а не Земля, является центром нашего мира. Но он пошел дальше Коперника, заявив, что Солнца – просто одна из звезд среди других. Все суждения о позиции относительны, так как существует столько способов смотреть на мир, сколько существует возможных точек зрения. Таким образом, ни одна звезда или планета не может быть названа центром вселенной. Человеческие существа не могут делать вывод о собственной уникальности, потому что присутствие жизни, более того, разумной жизни, не может быть ограничено Землей. Не существует абсолютной правды, и не существует пределов развития знания.

Бесконечная вселенная является продуктом пантеистической бесконечной божественной силы, или причины, результатом действия которой являются человеческие существа и вся природа. «Единое Божество превозносит свою собственную славу и проявляет величие своей власти, не в одном солнце, но в бесконечных солнцах, не в одной земле, но в бесчисленных мирах».

Так как власть Бога бесконечна, его создание также должно быть бесконечным. Действующая сила была бы несовершенной, если ее создания не удовлетворяли бы ее возможностям. Бруно считал, что понимание вселенной как олицетворения Бога освободит человеческий дух. «[Оно] открывает чувства, удовлетворяет душу, расширяет перспективы ума и приносит человеку благословенные новшества… Для того чтобы глубоко понять бытие и сущность, в которой мы находимся, мы обнаруживаем, что нет такой вещи, как смерть, не только для нас одних, но и для субстанции».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

«Я желаю, чтобы мир мог обладать славными плодами моего труда, – писал Бруно в книге «О бесконечности, вселенной и мирах», – чтобы разбудить душу и открыть понимание для тех, кто лишен этого света, который, с высокой степенью вероятности, не является моим собственным изобретением. Если я и ошибаюсь, не думаю, что я делаю это по своей воле».

По мнению современников, Бруно действительно зашел далеко. Его нападки на аристотелевскую концепцию вселенной и его создание «новой философии» бросали вызов схоластике, царящей в университетах. Его теория шла вразрез со всеми церковными институциями – католиков, лютеран и кальвинистов. Его рассуждения о бесконечном числе божественных миров рассматривались как еретический пантеизм.

В 1577 году инквизиция в Неаполе инициировала разбирательство, направленное против Джордано Бруно, и он бежал из Италии. В 1592 году он опрометчиво вернулся, и его выдал некий венецианский дворянин. Бруно был схвачен венецианской инквизицией, его заключили в тюрьму и судили по обвинению в богохульстве, аморальном поведении и ереси. 26 мая 1592 года Священный суд собрался для рассмотрения его дела. Бруно сказал судьям: «Я всегда объяснялся философски и в соответствии с принципами Природы и ее света…, хотя я, может быть, выдвинул большое количество вызывающих подозрение соображений, которые явились следствием моего восприятия … но никогда я не учил ничему, что напрямую бы противоречило бы католической вере…» Когда его спросили, верит ли он в Отца, Сына и Святого Духа, единых по сути, но различных в лицах, он признал: «Я никогда не мог осознать, что эти трое – действительно Лица, и всегда сомневался в этом…» Бруно продолжал подчиняться всем церковным доктринам, но отказался отречься от своей философии.

Бруно оставался в тюрьме несколько месяцев в ожидании решения венецианской инквизиции. По той причине, что его рассматривали как основателя и вождя ереси, главный инквизитор приказал доставить его для проведения процесса в Рим. Бруно был выслан в Рим и 27 февраля 1593 года был заключен в тюрьму на семь лет. Ему запрещалось иметь книги и письменные принадлежности; его единственными посетителями были чиновники инквизиции и священники, призывавшие к покаянию. В 1559 году несколько кардиналов допросили его касательно ересей, извлеченных из его книг. На последнем допросе он заявил, что ни от чего не отрекается. В январе 1660 года на собрании под председательством папы было решено, что его сожгут у столба за «множество различных еретических и дурных суждений». Он был казнен в Риме 17 февраля 1600 года.

7 августа 1603 года все писания Бруно были занесены в «Индекс запрещенных книг», где они и оставались вплоть до последнего издания «Индекса», действующего до 1966 года. Кардинал Роберт Беллармино, который следил за процессом Бруно и его наказанием, в 1930 году был объявлен католической церковью святым. Работы Бруно никогда не пользовались популярностью в Англии или на Континенте и были редкостью в католических странах из-за гонений, которым они подверглись. Джон Толанд, английский деист XVII века, автор книги «Христианство без тайн», почитал Бруно как предшественника свободомыслящих людей своей эпохи. Толанд перевел часть книги «О бесконечности, вселенной и мирах» и вкратце изложил ее содержание. Философия Бруно также повлияла на становление мировоззрения Спинозу и Лейбница.

Оливер Твист

Автор: Чарльз Диккенс

Год и место первой публикации: 1838, Англия

Литературная форма: роман

СОДЕРЖАНИЕ

Публикация «Оливера Твиста», второго романа Чарльза Диккенса, истории сироты, который попадает в руки банды воров в трущобах Лондона, упрочила высокое положение двадцатипятилетнего автора в литературе. Всего за несколько лет Диккенс стал самым популярным и широко читаемым писателем своего времени. Начиная с 1837 года «Оливер Твист» ежемесячно печатался в лондонском журнале. На следующий год он был выпущен книгой в трех томах. В «Оливере Твисте» появляется первый проблеск гения Диккенса, который достигнет полного расцвета в его более поздних романах. Он относится к наиболее сильным художественным произведениям, изображающим страдания, которые испытывает в повседневной жизни городская беднота, и равнодушную бюрократию, которая поддерживает систему угнетения.

Когда Диккенсу было двенадцать лет, его отец попал в долговую тюрьму. Когда остальные члены семьи последовали за отцом в работный дом, Диккенса послали на фабрику по производству ваксы клеить этикетки на бутылки. Этот опыт оставил в нем резкое и страстное неприятие детского труда и бесчеловечного обращения с бедными; он воплотился в язвительном сарказме, которым вдохновлены первые главы «Оливера Твиста».

Когда нищая мать Оливера, найденная лежащей на улице, умирает, рожая его в работном доме, ребенка берут под опеку смотрители местного прихода. Его отправляют в приходское заведение, где он и остальные сироты воспитываются в суровых условиях, «не страдая от избытка пищи или одежды» (здесь и далее – пер. «Оливера Твиста» А.В. Кривцовой).

Девятилетнего Оливера приход возвращает в работный дом мистера Бамбла, жирного бидла. Мальчиков в работном доме трижды в день кормили жиденькой кашицей – дважды в неделю с луком и с половиной булочки по воскресеньям. «Простите, сэр, я хочу еще», – говорит Оливер. В наказание за «кощунственное и позорное преступление» Оливера немедленно отправляют в одиночное заключение. Затем мистер Бамбл отдает Оливера в ученики к гробовщику, мистеру Сауербери, где Оливер живет и работает в условиях нищеты. Оливера, подравшегося со своим задиристым напарником Ноэ, избивают, и он убегает в Лондон. Там он случайно попадает в руки Феджина, мерзкого главаря воровской шайки, в число других заправил которой входят вор-взломщик Билл Сайкс, сообщница Сайкса Нэнси и карманник, известный как Плут. Когда Плут чистит карман пожилого джентльмена, Оливера хватают и приводят в полицейское управление. Обиженного и больного Оливера спасает великодушный мистер Браунлоу, который забирает его к себе. Но Нэнси находит Оливера и возвращает его в шайку. Когда Оливера заставляют сопровождать Сайкса в грабительской вылазке, в него стреляют и ранят, и он попадает к миссис Мэйли и ее протеже Роз, которые очень добры к нему. Дурной человек по имени Монкс, знакомый Феджину, судя по всему, имеет какие-то виды на Оливера. Нэнси, подслушав разговор Феджина и Монкса, отправляется к Роз и открывает ей, что Монкс – старший сводный брат Оливера – знает секрет его происхождения и хочет, чтобы любые доказательства его были уничтожены. Когда банда открывает предательство Нэнси, Сайкс жестоко убивает ее.

Пытаясь сбежать от толпы, Сайкс случайно вешается. Феджина арестовывают и приговаривают к казни. Монкс признается в том, что хотел погубить Оливера и забрать все имущество его покойного отца себе. По смерти своей матери Оливер должен был унаследовать состояние, если только в несовершеннолетии он никак не запятнает доброе имя своей семьи. Феджин же получил от Монкса вознаграждение за то, чтобы Оливера превратили в воришку. Выясняется, что Роз – сестра покойной матери Оливера. В конце книги Оливера усыновляет мистер Браунлоу. Мистер Бамбл заканчивает свою карьеру нищим в том самом работном доме, которым он сам некогда руководил.

В предисловии к третьему изданию романа Диккенса писал: «Я хотел показать в маленьком Оливере принципы Добра, которое выживает в любых враждебных ему обстоятельствах, в конце концов побеждает». «Оливер Твист» заканчивается хорошо, однако навязчивые воспоминания о бедствиях, которые вставали на пути Оливера в ночлежках и на улицах Лондона, остаются.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

«Стены и потолок в этой комнате совсем почернели от времени и пыли. […] На сковороде… поджаривались на огне сосиски, а наклонившись над ними, стоял с вилкой для поджаривания гренок очень старый, сморщенный еврей с всклокоченными рыжими волосами, падавшими на его злобное, отталкивающее лицо». Страшный и злой Феджин представлен читателям «Оливера Твиста» в образе архетипически антисемитском, который много веков существует в западной культуре – злого и жестокого еврея. Карикатура Диккенса стала предметом разногласий и полемики с момента выхода романа.

Персонаж Феджина, которого в книге сотни раз упоминают как «еврея», создан в соответствии с традиционным шаблоном изображения евреев в литературе и на сцене в XIX веке. Рыжие волосы и борода Феджина как правило ассоциировались с древними изображениями дьявола. У него крючковатый нос, шаркающая походка, длинный сюртук из грубого сукна и широкополая шляпа, он мошенник, перепродающий поношенную одежду и побрякушки. Феджин, подобно Сатане, похож на змея, украдкой скользящего вдоль стен.

Хотя литературные критики полагали, что Диккенс не хотел оговаривать или ущемлять евреев, создавая образ Феджина, Диккенс был выходцем из антисемитской культуры своего времени. Отраженные в законах, публичных высказываниях, литературе и популярных развлечениях, предубеждения против евреев были частью наследия раннего периода викторианской эпохи. В 1830-х годах евреям запрещали владеть магазинами в черте Лондона, они не могли работать адвокатами, получать университетские степени или заседать в парламенте. Так как круг их занятий был ограничен, большинство английских евреев (которых насчитывалось от 20 до 30 тысяч человек) зарабатывали себе на жизнь скупкой и продажей старой одежды, мелочной торговлей и ростовщичеством.

В письме еврейке, которая протестовала против стереотипной трактовки Феджина, Диккенс писал: «Феджин еврей, потому что это, к сожалению, было правдой; во времена, к которым относится эта история, этот вид преступников неизменно представляли евреи». В 1830 году произошел суд над Айки Соломонсом, еврейским скупщиком краденого, который, подобно Феджину, приобретал краденые драгоценности, одежду и ткани. Этот процесс получил широкий резонанс и в значительной степени повлиял на изображение Феджина у Диккенса.

В 1830–1860-е годы положение евреев в Англии улучшилось. Юридические препятствия и коммерческие ограничения исчезли, евреев начали избирать на посты в местных и государственных органах управления, а многие заняли в обществе видное положение. Отношение общества к ним также изменилось; это отразилось в возрастающей осторожности и щепетильности Диккенса по части антисемитизма в следующие после первой публикации «Оливера Твиста» годы. «Мне не известно ни одной причины, по которой евреи могли бы счесть меня своим врагом», – писал Диккенс в 1854 году.

В 1867–1868 годах вышло новое издание произведения Диккенса. Диккенс пересмотрел текст «Оливера Твиста», внося в него сотни изменений, многие из которых имели отношение к Феджину. Он исключил большинство упоминаний о Феджине как о «еврее», либо вычеркнув их, либо заменив их на «Феджин» и «он». Тем не менее «Феджин остается «евреем», – заметил литературный критик Ирвинг Хоу, – и любой, кто захочет рассмотреть этот роман честно, будет вынужден лицом к лицу столкнуться с нижним слоем отношения, которое становится видимым благодаря навязчивому повторению Диккенсом – «еврей»». Критическое чтение романа может привести к лучшему пониманию антисемитских стереотипов, которые были частью массовой культуры Англии начала XIX века. «Нам ничего не остается, – писал Хоу, – кроме как противостоять исторической действительности нашей культуры, и всему тому, что извергается из ее отвратительных глубин».

В 1949 году несколько еврейских родителей из Бруклина (штат Нью-Йорк) протестовали против изучения «Оливера Твиста» на уроках литературы в старших классах средней школы; оно, по их мнению, нарушало право их детей на образование, свободное от религиозного влияния. Цитируя описание Феджина в «Оливере Твисте» и Шейлока в пьесе Шекспира «Венецианский купец», они подали иск на Управление образования Нью-Йорка. Они требовали, чтобы оба текста были запрещены в публичных школах Нью-Йорка, «потому что они направлены на возбуждение ненависти к еврею – как к человеку и как к расе».

В деле «Розенберг против Управления образования Нью-Йорка» Верховный суд графства Кингс постановил не запрещать эти две книги в школах, библиотеках или классах Нью-Йорка, заявив, что Управление образования «действовало честно, без злого умысла или предубеждения, и в интересах школьной системы, вверенной его контролю и опеке, а потому не существует достаточных оснований, вынуждающих запретить две обсуждаемые книги».

Отказываясь удовлетворить прошение истцов о запрещении книг, председательствующий судья заявил: «За исключением тех случаев, когда книга написана со злым умыслом и с очевидной целью разжигания нетерпимости и фанатичной ненависти к определенной расе или религиозной группе, общественный интерес свободного и демократического общества не может служить основанием или поощрять запрещение какой-либо книги по прихоти некоего чрезмерно чувствительного индивидуума или группы индивидуумов, посчитавших, что персонаж, описанный в этой книге принадлежащим к определенной расе, изображен непочтительным или оскорбительным образом». Изъятие книг «никак не посодействует спаду антирелигиозного чувства», – постановил суд.

Опыты

Автор: Мишель де Монтень

Год и место первой публикации:1580, Франция

Литературная форма: эссе

СОДЕРЖАНИЕ

Мишель де Монтень создал жанр литературного эссе и изобрел новую форму автобиографии. С помощью своих эссе, или «опытов», он решил испытать свои суждения в применении к широкому кругу вещей, его интересующих, открывая свою внутреннюю жизнь и личность. Написанные за двадцать лет – начиная с 1571 года, когда Монтеню было 38 лет, и до его смерти в 1592 году, девяносто четыре эссе показывают эволюцию мышления Монтеня в добавлении и изменении своих ранних текстов. Первая и вторая книги были опубликованы в 1580 году. Пересмотренное и дополненное издание было опубликовано посмертно в 1595 году.

Самые первые опыты, которые были заметками к тем произведениям, которые читал Монтень, являются, в основном, подборкой исторических анекдотов с краткими комментариями. С течением лет опыты становились более длинными и более личными. Его наиболее значительное философское эссе «Апология Раймона Себона», написанное в 1576 году, по объему приближалось к книге. Монтеневский скептицизм, квинтэссенцией которого стал его знаменитый девиз «Que scay-je?» («Что я знаю?»), полностью проявился в этом эссе, выступая постоянным аргументом для демонстрации немощности и суетности самоуверенного человеческого разума. В более поздних эссе автопортрет автора становится центральной темой.

«Опыты» открываются предисловием Монтеня «К читателю», он задает разговорный, личный и доверительный тон, который характеризует его произведение: «Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. […] Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого».

Основанные на собственных воспоминания, беседах с соседями и друзьями, чтении классической литературы и записках историков и этнографов, опыты охватывают очень широкий спектр тем, от каннибализма до образования, политики, дружбы, природы и смерти. Монтень показывает себя интеллектуально любознательным, терпимым, скептичным человеком, который не боится противоречить сам себе. Его цель – нарисовать откровенную картину его опыта и взглядов, ибо если человек не знает самого себя, что он знает вообще? «Я ставлю своею целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра, быть может, я стану другим».

Через стремление к самопознанию, Монтень пришел к осознанию общечеловеческих черт и ценностей. В своем последнем эссе «Об опыте», он заключает: «Абсолютно совершенным и буквально божественным является знание того, как правильно наслаждаться нашим существованием. Мы ищем других условий, потому что мы не понимаем того, как использовать наши собственные, и выходим за рамки самих себя, потому что не знаем, на что похожи внутри… Самые прекрасные жизни, на любой взгляд, те, что совпадают с обычным человеческим образом жизни, с порядком, но не подвержены чудесным влияниям и эксцентричности».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Первая попытка запретить «Опыты» была предпринята в 1580–1581 годах, вскоре после публикации первой и второй книг, когда Монтень путешествовал по Германии, Швейцарии и Италии. При въезде в Рим, как вспоминал Монтень в своем «Дневнике путешествия», его багаж был тщательно проверен на таможне. Хотя он проехал через Германию и «обладал любознательной натурой», у него не было с собой запрещенных книг. Тем не менее все книги, которые у него были, включая копию «Опытов» были конфискованы для проверки. В их число входили молитвенник (попавший под подозрение только потому, что был напечатан в Париже, а не в Риме), а «также книги некоторых немецких докторов теологии, направленные против еретиков, потому что, сражаясь с ними, они упоминали их заблуждения».

Хотя Монтень был сердечно принят папой Григорием XIII, позже в Ватикане ему посоветовали изменить или исключить из последующих изданий некоторые пассажи из «Опытов». Папский цензор, профессор теологии Систо Фабри, который не читал по-французски, обсудил с Монтенем различные недостатки, упомянутые в докладе некоего французского монаха. Цензор возражал против слишком частого употребления слова «судьба», против защиты римского императора IV века Юлиана Отступника, отказавшегося от христианства, против восхвалений поэтов-еретиков, против идеи, что тот, кто молится, должен быть свободен от злых побуждений, против критических комментариев о пытке («Все, что отличается от простой смерти, кажется мне чистой жестокостью»), и против рекомендации позволять детям поступать по собственному усмотрению, чтобы они совершали хорошие поступки, делая свободный выбор. Хотя Фабри остался «доволен теми объяснениями, которые я предложил, – комментировал Монтень, – на каждое возражение, которое этот его француз предоставил ему, он апеллировал к моей совести, побуждая переписать [эти места] другими словами, что показалось мне дурным тоном». Монтень ответил, что это его личные мнения, и он не считает их ошибочными, и предположил, что, цензор, возможно, неточно понял его мысли. Однако он пообещал подумать о некоторых уточнениях. В конце концов, ни одного из рекомендованных исправлений он в свои «Опыты» не внес.

В 1595 году неавторизованное издание с купюрами было опубликовано в Лионе Симоном Гуларом. Выпущенное для кальвинистов, это издание было лишено некоторого количества глав, а абзацы, в которых критиковались протестанты, были выпущены. В полном издании, отредактированном литературным секретарем Монтеня Мари де Гурнэ и опубликованном в 1595 году, «Опыты» оставались «бестселлером» во Франции до середины XVII века и переиздавались каждые два-три года. Книга стала классикой, а Монтень – образцовым автором.

Хотя произведения Монтеня были запрещены испанской инквизицией в 1640 году, лишь 84 года спустя после смерти Монтеня, когда «Опыты» уже находились в обращении около ста лет, они были осуждены Ватиканом. В 1676 году книга была помещена в «Индекс запрещенных книг» с пометкой «на любом языке, на каком она могла быть напечатана». Она оставалась в этом списке почти триста лет.

Монтень был верующим католиком, но он полагал, что сферы веры и разума должны быть разделены. Он считал, что когда вера и разум входят в противоречие, вера должна превалировать в религиозных вопросах. Даже такие самые важные церковные догмы, как существование Бога и бессмертие души, не могут быть доказаны. Скорее, они могут быть приняты на веру. Теология и философия были, таким образом, разделены, а современные научные открытия, такие, как новая астрономия, вызывавшая неприятие церкви, могли быть приняты как вопрос разума, без вызова религиозной доктрине.

«Ни одно утверждение меня не изумляет, ни одно верование не оскорбляет меня, – писал Монтень, – сколь сильно бы они не отличались от моих собственных». Скептицизм Монтеня, его терпимость и неверие в догмы отразили открытость его гуманистического духа. Подобное отношение было все еще возможно в дни Монтеня, пока преобладала либеральная философия Ренессанса. Но по мере того, как Контрреформация набирала силу, и церковные традиции начинали выступать против нововведений протестантской теологии, взгляды Монтеня на разделение веры и разума стали подвергаться нападкам как ересь «фидеизма». Помещение его «Опытов» в «Индекс» 1676 года считается результатом критики со стороны теологов, на которых повлиял рационализм Декарта, объявившего, что вера может апеллировать к разуму.