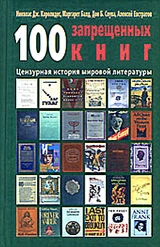

Текст книги "100 запрещенных книг. Цензурная история мировой литературы. Книга 1"

Автор книги: Дон Б. Соува

Соавторы: Алексей Евстратов,Маргарет Балд,Николай Дж. Каролидес

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)

Впрок

Автор: Андрей Платонов

Год и место первой публикации: 1931, Москва

Опубликовано: в журнале «Красная новь»

Литературная форма: повесть

СОДЕРЖАНИЕ

!Книга представляет собой сатирическую хронику, ведущуюся от лица неизвестного электротехника, «душевного бедняка»», т. е. человека, во всем сомневающегося. Этот «душевный бедняк» переходит из колхоза в колхоз для того, чтобы во всем удостовериться на своем опыте. Несмотря на то, что автор в предисловии […] заявляет, что нельзя отождествлять автора с лицом, ведущим повествование, мы вправе ему не верить и делать Платонова ответственным за все промахи «электротехника». Недостатков же у этого наблюдателя много. Первый и главный – совершенная оторванность от масс, непонимание сущности реконструкции страны как массового движения», – читаем в одной из первых рецензий на повесть Платонова, написанной критиком И. Сацем в 1930 году.

Герой «бедняцкой хроники» Платонова покидает Москву, чтобы вместе с пролетариатом и колхозными тружениками строить коммунизм. Он странствует по стране с вопросом «кому в СССР жить хорошо?» и с готовым ответом на него: хорошо жить сознательным колхозникам. В поезде он знакомится с демобилизованным красноармейцем Кондровым и отправляется в его колхоз «Добрый путь» – зажигать «солнце». Электросолнце должно освещать весь колхоз в рабочее время, если не справляется природное светило. Еще в «Уставе для действия электросолнца…» говорится, что оно – культурная сила, которая должна окончательно поколебать религиозную веру колхозников.

Первая пятилетка в разгаре и герой решает, сделав дело, продолжить путь – чтобы быть полезным где-то еще, вместе с тем обретая сознательность. По дороге он встречает попутчика – «борца с неглавной опасностью». Борец командирован идти сквозь округ; он контролирует деятельность сельсоветов и служит им камертоном: «… у левых дискант, у правых бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора».

На Самодельных хуторах, которые сплошь состоят из кузниц и мастерских, гениальные степные мастеровые во главе с Григорием Скрынко день и ночь творят. Одно из их изобретений – аплодирующий автомат для драмкружка, «которому нужны были… приветствующие массы за сценой». От работы их отрывает известие о том, что в соседнюю слободу пришел бог. Григорий и компания спешат разобраться на месте. Бог оказался кочегаром-летуном астраханской электростанции, приспособившим электрический нимб к спрятанной на груди батарее. Григорий оставил его трудиться второстепенным кузнецом: «Довольный бог остался: все же в нем жила душа кочегара и пролетария, жила и думала; кулак или другой буржуй не сумел бы стать богом – он, невежда, не знает электротехники». А «душевный бедняк» пошел дальше – в колхоз «Без кулака», где председатель Семен Кучум принимает единоличников в колхоз крайне неохотно, не давая никаких обещаний. Его непонятные действия спровоцировали настоящий напор желающих войти в колхоз:

– …Вы не думайте, что только Советской власти необходим ваш колхоз, – Советская власть и без хлеба жила – колхоз нужен вам, а не ей.

– Да ну?! – пугались первые колхозники. – А мы слышали, что колхоз Советской власти по душе!

– Ну что ж, что по душе! У Советской власти душа же бедняцкая – стало быть, что вам хорошо, то и ей впрок.

В селе Гущевка герой знакомится с товарищем Упоевым, «главарем района сплошной коллективизации». Семья последнего «постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все силы и желания он направлял на заботу о бедных массах». Упоеву удалось попасть на прием к Ленину, который благословил активиста на объединение бедноты. Воодушевленный вождем Упоев сжег кулацкий хутор и сел за классовое самоуправство в тюрьму. Узнав в тюрьме о смерти Ленина, Упоев вешается, но бродяга-сокамерник спасает его и убеждает, что Ленин «нас без призору не покинул». Здесь Упоев понимает, что не только дух и дело Ленина живут, но и сам Ленин жив – в Сталине. В своем колхозе Упоев служит примером во всем – в правилах личной гигиены в том числе. Он даже приучил колхозников умываться по утрам, «для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы». Упоев прогнал героя из Гущевки из-за спора о происхождении человека. Герой считал, что подкулачники отгрызли коллективизации хвост и она поумнела, подобно обезьяне, которая стала человеком, когда звери отгрызли ей хвост. А Упоев, подумав, возразил, что «не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали».

Останавливаясь в разнообразных деревнях, артелях и колхозах, герой аналогичным образом рассказывает о судьбах колхозников, их передовиков и отстающих, и об успехах отдельных хозяйств. Его повествование прерывается решением поехать в Уральские степи.

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

С мая 1930 года повесть Платонова переходила из редакции в редакцию, отметившись в «Новом мире» и издательствах «Молодая гвардия», «Федерация», «Художественная литература». Процитированная выше внутренняя рецензия И. Саца завершается перечислением ошибок автора и героя. «В настоящем виде книга не может быть издана», – заключает критик. Платонову, который спешил опубликовать повесть, пришлось создать ее новую редакцию, отказавшись от открытой идеологической полемики.

В журнале «Красная новь», куда писатель предложил в конце 1930 года исправленный вариант повести, «Впрок» еще изрядно почистили и согласились опубликовать в третьем номере за следующий год.

Повесть попала на стол к Сталину, красноречивейшим комментарием которого стал набор ругательств (типа «сволочь») в адрес автора, которыми он снабдил – в качестве комментария – поля книги. Вскоре после публикации Платонова посетил Александр Фадеев. Глава Союза Писателей после этой беседы опубликовал в 5-м и 6-м номерах той же «Красной нови» разгромную статью «Об одной кулацкой хронике». Очевидно, Платонов бросился писать Сталину, но письма до нас не дошли. А 9 июня 1931 года писатель обращается с письмом в редакции «Правды» и «Литературной газеты». В этом послании он отрекается от всех своих предыдущих сочинений и обещает начать все сначала:

«Автор этих произведений в результате воздействия на него социалистической действительности, собственных усилий навстречу этой действительности и пролетарской критики, пришел к убеждению, что его прозаическая работа, несмотря на положительные субъективные намерения, приносит сплошной контрреволюционный вред сознанию пролетарского общества».

Ни в одной из газет письмо опубликовано не было. Вместо них появилась масса разгромных статей: «Годы не изменили существо автора. Оно все то же: обывательское, злобствующее, насквозь реакционное», – утверждается в одном из отзывов.

В записке Главлита в Оргбюро ЦК ВКП (б), оценивающей литературную периодику за 1931 год, между прочим говорится о журнале «Красная новь»: «В № 3 была напечатана кулацкая повесть Платонова «Впрок». Номер журнала изъят».

Горе от ума

Автор: Александр Грибоедов

Год и место первой публикации: 1825, Санкт-Петербург (отрывки); 1833, Санкт-Петербург (сценическая версия)

Литературная форма: пьеса

СОДЕРЖАНИЕ

Пьеса Грибоедова – это комедия в четырех действиях с несложной интригой. Александр Андреевич Чацкий, молодой человек, возвращается из путешествия по Европе в дом воспитавшего его Павла Афанасьевича Фамусова, крупного чиновника, «управляющего в казенном месте». Чацкий давно влюблен в дочь Фамусова, Софью, с которой они вместе выросли, и надеется по возвращении найти взаимность. Выясняется, однако, что сердце Софьи уже не принадлежит Чацкому, – она предпочла ему Алексея Степановича Молчалина, бессловесного и лицемерного секретаря Фамусова. Молчалин же волочится за Лизанькой, служанкой Софьи. Ночью, после бала, на котором Чацкого с легкой руки Софьи объявили сумасшедшим, девушка открывает двуличие Молчалина, подслушав его разговор с Лизанькой. Чацкий наблюдал всю сцену, спрятавшись за колонной… Софья выговаривает Молчалину, выходит из укрытия Чацкий – на шум является Фамусов: он обещает сослать дочь «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», а Чацкого (его он принял за возлюбленного Софьи) обещает ославить на весь город. Впрочем, тот и не собирается более оставаться в столице: «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок. / Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, / Где оскорбленному есть чувству уголок!.. / Карету мне, карету!»

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Первые списки раннего варианта комедии, впрочем, немногочисленные, появились в конце 1823 года. Тем не менее о «Горе от ума» уже очень скоро заговорили. Друг Грибоедова С. Н. Бегичев вспоминал, что «слух об его комедии распространился по Москве, он волею и неволею читал ее во всех домах». Летом 1824 года Грибоедов везет сочинение в Петербург в надежде на покровительство своих высокопоставленных знакомых: «Василий Серг[еевич] Ланский, министр внутренних дел, ценсура от него зависит, мне по старому знакомству, вероятно, окажется благоприятен. Алекс[ан]др Сем[енович] [Шишков] тоже. Частию это зависит от гр. Милорадовича», – пишет он Бегичеву из столицы. Однако современники сомневаются в возможности публикации комедии и их сомнения оправдываются ходом событий. А. М. Скабичевский, сам бывший цензором, пересказывает свидетельство своего коллеги:

«…в 1824 году в приемную к министру явился однажды высокий стройный мужчина, во фраке, очках, с большою переплетенною рукописью. Это был Грибоедов. Рассказчик, случившийся в приемной, спросил вошедшего, чего он желает?

– Я хочу видеть министра и просить у него разрешения напечатать мою комедию «Горе от ума».

Чиновник объяснил, что дело просмотра рукописи принадлежит цензуре, и он напрасно обращается к министру. Грибоедов, однако, стоял на своем, а потому был допущен к министру. Тот, просмотрев рукопись, перепугался разных отдельных стихов, и комедия на многие годы была запрещена».

Эта драматизированная история в одном совершенно неоспорима – судьба комедии была нелегка. В письме Бегичеву Грибоедов сетует, что по требованию цензуры вынужден менять в пьесе «дело на вздор». «Коли цензура ваша не пропустит ничего порядочного из моей комедии, нельзя ли вовсе не печатать? Иль пусть укажет на сомнительные места, я бы как-нибудь подделался к общепринятой глупости, урезал бы, и тогда весь 3-й акт можно поместить в альманахе», – писал драматург Н.И. Гречу, который участвовал в издании «Русской Талии на 1825 год», первого русского театрального альманаха. Здесь комедия наконец была опубликована в декабре 1825 года. Однако ни хлопоты, ни автоцензура не помогли пьесе появиться в печати полностью: в «Русской Талии» были напечатаны только сцены 7–10-я первого действия и все третье действие – с большими цензурными пропусками и искажениями.

Опасения цензоров понятны: московский генерал-губернатор князь Голицын говорил, что Грибоедов «на всю Москву написал пасквиль». А сам автор в феврале 1826 года был арестован по делу декабристов. На следствии Грибоедов отрицал свою причастность к заговору, ссылаясь на фигуру Репетилова, жалкого и смешного «заговорщика», изображенного в четвертом действии комедии. Следствие оправдало его лишь четыре месяца спустя – все это время он провел в заключении. Поэтому не удивительно, что, по едкому замечанию Скабичевского, «первое представление бессмертной комедии произошло в доме персидского сатрапа». В 1827 году офицеры играли пьесу в крепости Эривани, в одной из комнат дворца, – в присутствии автора. Князь Паскевич-Эриванский велел прекратить спектакли.

«…Грибоедову не пришлось видеть свою пьесу в печати; не удалось ему поставить ее и на сцену», – пишет А.М. Скабичевский. Гибель драматурга и дипломата в 1828 году помешала ему увидеть профессиональные постановки комедии, которые в 1831 году одна за другой появились в Петербурге и в Москве.

В 1833 году в Санкт-Петербурге был издан текст «Горя от ума», разрешенный для постановки; он известен обилием лакун и искажений. Вот некоторые заслуживающие внимания поправки цензора Л. Цветаева: вместо «Он вольность вздумал проповедать» – «Вот что он вздумал проповедать»; вместо «Да он властей не признает» – «Он ничего не признает»; или вместо «Ведь надобно ж зависеть от других / В чинах мы не больших» – «Ведь надобно ж других иметь в виду, / Чтоб не попасть в беду»…

Издание «Горя от ума» (любого качества) не могло не вызвать гула одобрения в литературной прессе. В первом томе журнала «Библиотека для чтения» за 1834 год появилась восторженная рецензия: «Подобно «Свадьбе Фигаро», это комедия политическая: Бомарше и Грибоедов, с одинаковыми дарованиями и равною колкостью сатиры, вывели на сцену политические понятия и привычки обществ, в которых они жили, меряя гордым взглядом народную нравственность своих отечеств…» Отзыв этот сослужил «Горю от ума» дурную службу – в последующих изданиях 1840–1850-х годов цензоры с удвоенной бдительностью следили за изданиями «политической» комедии. В середине 1830–х годов, правда, появилось одно бесцензурное издание, но и оно изобиловало искажениями, вызванными некомпетентностью издателя.

Государь (Il principe)

Автор: Никколо Макиавелли

Год и место первой публикации: 1532, Италия; 1640, Англия

Издатели: Антонио Бладо; Р. Бишоп

Литературная форма: nonfiction

СОДЕРЖАНИЕ

Посвященный Лоренцо Медичи (а изначально его дяде, Джулиано Медичи, который умер в 1516 году), «Государь» был написан в 1513–1514 годах и направлен против закулисных интриг, раздоров и политического переворота в Италии XV века. Макиавелли был жертвой этого переворота, когда республиканское правительство Флоренции (в котором он был чиновником – в основном дипломатического корпуса) пало и семья Медичи вернулась к власти. (До создания республиканского правительства в 1494 году у власти сменилось три поколения Медичи).

Цель Макиавелли в этом политическом трактате, по крайней цель явная, – указание совета для успешного управления, включающего присоединение и удержание контроля над территориями. В конечном счете он выступает за сильное государство, которое сможет объединить безнадежно разделенную Италию, и за изгнание иноземных правителей. В основе его анализа лежит фундаментальный принцип, который отдает предпочтение политическому реализму и который отвергает идеалистические взгляды на человеческое поведение – управляющих и управляемых, в пользу политической практики и реакции. В этом политическом контексте Макиавелли подчиняет мораль политической выгоде.

Макиавелли сводит к минимуму проблемы правителей наследных государств в осуществлении контроля за территорией («достаточно не нарушать обычаев своих предшественников и следовать за ходом событий» – здесь и далее пер. «Государя» – М. А. Юсима) для людей, выросших в княжеском семействе, и обращает их внимание на куда большие сложности «смешанных принципатов» – когда новые территории присоединяются к старым областям в новообразованных государствах. Эти трудности возрастают, если язык, обычаи и законы нового владения чужеродны государю-завоевателю.

Одна из главных трудностей – это побежденные, некоторые из которых могут приветствовать возможность сменить властителей, но изменят свой дружественный настрой, если обнаружат, что их ожидания на улучшение жизни не оправдываются. Кроме того, пострадавшие при смене власти становятся врагами. Макиавелли рекомендует ликвидировать семейство предыдущего правителя, но сохранять существующий уклад жизни и обычаи, законы и подати, заслуживая таким образом расположение жителей; тогда завоеванные земли вольются в старое государство завоевателя в кратчайшее время.

Что касается новых владений, Макиавелли советует новому государю в них переселиться: проблемы можно заметить и решить их до того, как они разрастутся. Другая тактика заключается в основании колонии вместо того, чтобы содержать там армию, потому что ущерб это причинит немногим местным жителям, бедным и разобщенным.

«Все же прочие, с одной стороны, не будучи ущемленными, лишены повода для беспокойства, а с другой – они будут осторожны, наученные чужим примером и опасаясь, как бы с ними не поступили так же. […] По этому поводу следует заметить, что людей должно либо миловать, либо казнить, ведь небольшие обиды будут всегда взывать к отмщению, а за тяжкие люди отомстить не в силах. Так что, нанося обиду, следует устранить возможность мести».

Далее, победителю следует стать защитником своих слабых соседей и ослабить своими действиями сильных, пресекая захватнические поползновения сильных иноземцев. Следуя этой логике, Макиавелли утверждает, приводя в пример римлян, что не следует уклоняться от войны: «…война все равно начнется, но промедление обернется против тебя». Критическая ошибка с этой точки зрения – позволить другому государству стать сильным. «Отсюда можно извлечь правило, почти непреложное: кто делает другого могущественным, тот погибает…»

Макиавелли различает правителей на тех, кто получил территории случайно или по удачному стечению обстоятельств, и тех, кто приобрел их благодаря своему оружию и доблести. На долю последних может выпасть проблема с приобретением и удержанием власти, но им все же легче удержать власть, благодаря силе характера, которую они уже продемонстрировали. «…Подобные деятели сталкиваются со множеством трудностей, и все опасности, встречающиеся им на пути, они должны преодолевать своей доблестью. Но, пройдя через опасности и завоевав уважение, расправившись с теми, кто должен испытывать к ним зависть, они пребывают в могуществе, почете, безопасности и довольстве». Напротив, те, кто получили власть благодаря другим людям или удаче, столь же легко могут ее утратить, ведь они зависят от доброй воли тех, кто их вознес, и прихотей судьбы. Они не могут управлять, потому что у них нет на это сил и нет преданных соратников, кроме подкупленных.

Чезаре Борджа приводится как пример человека, вознесшегося благодаря власти своего отца, папы Александра VI, и его приверженцев. Тем не менее Чезаре, человек дальновидный и амбициозный, усилил свои позиции, нападая на соседние города. Когда он завоевал Романью и понял, что народ был ограблен предыдущими властителями и стал неуправляем, он водворил мир и повиновение, утвердив хорошее правительство, основанное на абсолютной власти и жестокости. Когда цели его были достигнуты, он обвинил в чрезмерной кровожадности своего наместника; тот был публично жестоко казнен, а Чезаре избавился от вины. Макиавелли не осуждает Чезаре, но предлагает как образец человека, получившего власть благодаря удаче и чужому оружию.

Макиавелли не считает достойными внимания тех, кто добился власти злодеяниями, признавая, однако, их храбрость и способность преодолевать бедствия. Это, как он считает, не оправдывается ни успехом, ни личным мужеством, но и доблестью «нельзя назвать убийство своих сограждан, предательство друзей, отказ от веры, сострадания, религии – такое поведение может принести власть, но не славу».

Рассуждая о полномочиях гражданского принципата, Макиавелли определяет две силы – гранды, которые желают подчинять и угнетать, и народ, не желающий находиться в подчинении и угнетении. Тому, кто приходит к власти с помощью грандов, труднее удержать власть, чем тому, кого привел к власти народ, так как если государь окружен свитой, которая почитает себя ему равной, он не может ни приказывать, ни действовать независимо. Если же его избрал народ, то правителю нужно лишь защищать его и заботиться о его благосостоянии; он должен так поступать, даже если народ и не избирал его. Все это тем более важно, что правитель не сможет защитить себя от народа, он слишком многочислен, а вот от грандов вполне можно оградить себя сильной охраной. «А так как люди, облагодетельствованные тем, от кого они ожидали иного, сильнее привязываются к своему благодетелю, то такой государь обретет народную приязнь еще быстрее, чем если бы он стал правителем благодаря народу».

Ряд глав посвящен характеру и поведению властителей, ведущим к славе или порицанию. Приступая к этой теме, Макиавелли делает главное обобщение: «И я знаю, каждый объявит, что для государя, самое похвальное – придерживаться вышеописанных качеств, то есть тех, которые почитаются хорошими, но поскольку невозможно ни иметь, ни соблюдать их полностью, ибо этого не позволяют условия человеческого существования, ему следует быть достаточно благоразумным, чтобы избежать дурной славы тех пороков, которые могут отнять у него государство…»

Макиавелли сравнивает ряд главных добродетелей и пороков. Среди них – щедрость и бережливость; он предпочитает бережливого властителя, способного сберечь средства на защиту своего государства, ведущего войны и вступающего в рискованные предприятия, не угнетая свой народ налогами. Показная щедрость истощает казну. Щедрым лучше быть за чужой счет.

Хотя каждый государь хотел бы прослыть милосердным, он считает, что жестокость более выгодна. Чезаре Борджа был жесток, чтобы объединить государство, установить порядок и подчинение. Жестокость вынуждает граждан быть лояльными и вызывает уважение, особенно среди войска. Но как бы то ни было, такое поведение должно сочетаться с человечностью, чтобы тебя не возненавидели. Для государя выгоднее вызывать страх, нежели любовь. Люди – «притворщики, бегут от опасности, жадны до наживы», поэтому лучше всего, когда они боятся и любят одновременно. Однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх; страх «заключается в боязни наказания, которая тебя никогда не покидает». Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин.

Макиавелли доказывает, что хитрый, коварный, манипулирующий людьми государь успешнее того, который держит свое слово. Правитель должен быть гибким, чтобы защитить свои интересы. Он рассказывает о папе Александре VI, как большом специалисте по подобным обманам: «Не было человека, который бы с большим рвением настаивал на своих утверждениях и подкреплял их более сильными клятвами и в то же время меньше с ними считался; тем не менее все обманы удавались ему …, ибо в подобных мирских делах он знал толк». О человеке судят по внешнему виду. «Пусть государь победит и сохранит государство…»

Избегая презрения и ненависти, показывая, что он не непостоянен или легкомыслен, но что он смел, тверд и силен, государь заслужит всеобщее уважение. Почтение и добрая воля его народа, чьи желания он блюдет, помогут предотвратить возможные государственные перевороты. Заговорщики не пойдут против него, если будут знать, что народ возмутится и не поддержит их. Государь должен быть на страже на случай возможного иноземного вторжения. Защититься можно с помощью хорошего оружия и хороших друзей; если у него будет хорошее оружие, он никогда не утратит добрых друзей.

«Государь» завершается страстным «воззванием к овладением Италией и освобождению ее из рук варваров». Времена благоприятны, страна готова избавиться «от варварских обид и жестокостей». Он взывает, в частности, к дому Медичи – поднять гражданскую армию и сокрушить захватчиков.

Имя Макиавелли стало синонимом беспринципного политического поведения. Его называли посланцем сатаны и обвиняли в «сознательном оправдании зла». Части работы вырывались из контекста, скажем в издании Жантиле (см. «Цензурную историю»), чтобы проиллюстрировать порочность идей Макиавелли. Подобные интерпретации бытуют и по сей день, об этом свидетельствует, например, мнение Лео Страусс: «Если это правда, что только злодей опустится до того, чтобы учить правилам общественного и частного бандитизма, мы вынуждены признать, что Макиавелли был злым человеком».

Более современные интерпретации делают акцент на стремлении Макиавелли описать реалии политической жизни, опираясь на исторический анализ и отталкиваясь от идеального поведения. Дж. Р. Хейл делает вывод, что Макиавелли «сосредоточен на il vero, истинной картине происходящего, и что он просто говорит о политике в выражениях, прямо следующих из того, как люди должны поступать и как они поступали». Среди ряда критиков получило распространение суждение, что Макиавелли невысокого мнения о людях, и это заметно в «Государе», в его язвительном языке и описании народа, знати и самих правителей.

Роберт М. Адамс рассказывает поворот на 180 градусов, который произошел в XX веке в восприятии трактата – это «традиция, [которая] особое значение придает идеалистическому, полному энтузиазма, патриотичному и демократично настроенному Макиавелли». В этом контексте он провозглашает «высокую нравственность» Макиавелли; «он оживляет… бессмертного червя нечистой совести человека, стремящегося руководить себе подобными».

ЦЕНЗУРНАЯ ИСТОРИЯ

Несмотря на то, что Антонио Бладо получил разрешение папы Клемента VII (Джулио Медичи) на публикацию произведения Макиавелли, в 1559 году все труды Макиавелли попали в «Индекс запрещенных книг» папы Павла IV, в категорию «под абсолютным запретом». Составленный Святой инквизицией в Риме по распоряжению папы Павла IV (названный «неумолимо антиеретическим») «Индекс» запрещал католикам читать произведения, включая «Государя», и даже иметь их экземпляры. Запрет стал результатом Трентского собора, собравшегося на несколько лет (с 1545 по 1563 годы) в целях укрепления римской католической церкви против протестантизма. Папа Павел IV, пожизненный инквизитор и смертельный враг ереси, расширил границы «Индекса» так, чтобы помимо ереси он также уделял внимание вопросам морали и нравов в целом. Это было первым появлением Макиавелли в списке «Индекса».

Эта цензурная система просуществовала до 1966 года. Последний «Индекс», «Индекс Льва XIII», был опубликован в 1881 году, приложения к нему выходили в 1884, 1896 и 1900 годах. Книги, ранее запрещенные, но опубликованные до 1600 года, были исключены из «Индекса», хотя, как отмечает Джонатан Грин, «сегодня они считаются такими же запрещенными, как и в прошлом».

Резня в 1572 году, в которой почти 50 тысяч французских гугенотов были убиты предводителями католиков, началась в Варфоломеевскую ночь и продолжались несколько недель. Вину за нее протестанты возложили на Макиавелли. Дело в том, что Катерина Медичи, королева-мать, правившая страной за спиной своего двадцатидвухлетнего сына, была читательницей Макиавелли; ее ненавидели как итальянку, как Медичи и как хитрую и вероломную особу. Ирония упреков в адрес Макиавелли заключалась в том, что католикам в это время было запрещено его читать.

В 1576 году французский гугенот И. Жантийе опубликовал (на французском) «Рассуждение о средствах злого управления и поддержании доброго мира, королевстве или иных принципатах: Разделенное на три части, названных советы, религия и политика, которых должен придерживаться и следовать государь. Против Никколо Макиавелли, флорентийца». Трактат был переведен на английский и издан в 1602 году. Жантийе, возлагавший на Макиавелли ответственность за Варфоломеевскую ночь, использовал выбранные максимы для нападок на «Государя». Его текст был весьма популярен, в то время как перевод самого «Государя» в протестантских странах не появлялся еще долгие годы. Английский перевод появился в 1640 году, когда была отменена епископальная цензура. (См. Цензурную историю «АреопагитикИ» Джона Мильтона). Современники елизаветинской эпохи получали представление о «Государе» из книги Жантийе.

В своей «Энциклопедии цензуры» Джонатан Грин называет «Il Principe» Макиавелли в числе «особенно часто» запрещаемых книг.

Два альтернативных сценария: в 1935 году Бенито Муссолини, фашистский диктатор Италии, использовал «Il Principe», демонстрируя необходимость для Италия единоличного диктатора, поддерживаемого национальной армией. Вскоре после свержения в 1959 году кубинского правительства Батисты Фиделем Кастро газеты писали, что «Государь» входил в список революционного чтения Кастро.