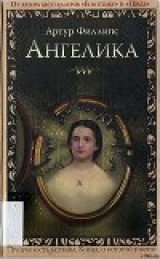

Текст книги "Ангелика"

Автор книги: Артур Филлипс

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)

Она сопротивлялась, но дрема тем не менее взяла ее; когда глаза Констанс отверзлись в четверть четвертого, ей не удалось вспомнить миг, когда она отдалась сну. Пять ночей, подобных этой, стушевали ее черты слоновой кости. Пять ночей кряду она пробуждалась в тот же неусыпный час, дабы, вперив во мрак бесслезные очи, вглядеться в далекий затененный циферблат. В одну и ту же минуту всякой ночи хоронившийся в ее дремавшем разуме виртуозный чародей проделывал хитрый фокус, растревоживая тело, что будто готовилось принять послание неизмеримой важности, однако находило лишь обездоленную лошадь посланника.

Ангелика спала незыблемо. Констанс уселась в голубое кресло, чтобы на одно мгновение смежить веки и вслушаться в дыхание милого ребенка, однако очнулась при свете дня, стеснена; ноги ее покоились на Ангеликиной кровати, а сама пробудившаяся девочка возлежала на материнских коленях.

– Сколь долго ты пребывала на мне?

– Неделю, – ответила Ангелика раздумчиво. – И несколько часов.

Джозеф по-прежнему бездельничал наверху.

– Пусть твой папочка насладится негой, коя так ему вожделенна, – прошептала Констанс Ангелике и свела дочь вниз завтракать. – Он заслуживает отдохновения, – выразила она ту же мысль сердечнее; они достигли передней.

– Я заслуживаю? – Внизу лестницы появился Джозеф.

– Ты испугал меня, моя любовь. Я не слышала, как ты нисходил.

– Следует ли нам ввести в действие систему, посредством коей я стану предупреждать тебя о своих передвижениях с этажа на этаж? Возможно, оснащенную колокольчиками? Я постараюсь передвигаться по собственному дому не столь легко, однако, хорошо отдохнув, я проявляю немалую прыть.

– Прыть, прыть, прыть. – Ангелике полюбилось звучанье слова, и она бездумно твердила его, пока Нора подавала ей завтрак, а Констанс пристально изучала огонь в печи. – Прыть, рыть, руть, грудь, груз, гнус, кус, укус.

Констанс заботилась о печах Приюта и по сей день гордилась тем, что способна годы спустя обнаруживать изъяны в Норином блюдении.

– Я видела сон! – сказала Ангелика.

– Правда, моя дорогая?

Ирландка, к вящему неудивлению, дозволяла себе пренебрегать вмененными ей обязанностями и, повинуясь капризу, противиться им: неблагодарность как в отношении Джозефа, ее великодушного нанимателя, так и в отношении Констанс (чистившей ныне поверхность заслонки), что отвечала перед тем же нанимателем за качество Нориного труда. Неблагодарность проявлялась также в отношении Господа, Кто проследил, чтобы Нору Кинилли приняли в дом, ожидая, что за Его доброту она воздаст трудом.

– Ты слышала меня, мамочка? Они меня укусали.

– Не «укусали», дражайшая моя. «Кусали». Кусали тебя? Кто тебя кусал?

– Я же сказала. Во сне. Мамочка, что такое теплое у меня под шейкой?

– Я не в состоянии понять тебя, Ангелика. Кто тебя кусал?

– Всю мою шейку и ушки – кролики, мышки и бабочки.

– У бабочек нет зубов.

– Но я их чувствила.

– Что ты говоришь? Подойди сюда, дай мне взглянуть на тебя.

Констанс сдвинула девочкин воротник и убрала кудряшки.

– Мамочка, ты делаешь мне больно. Мамочка! Прекрати сейчас же!

– Тише, тише, все в порядке. – Ее шея покраснела. – Что это? Ты оцарапана. – Констанс коснулась слегка припухшей багровой черты, что тянулась через девочкин загривок. – Откуда ты это заполучила, скажи на милость!

– От Норы.

– Действительно? – Констанс чуть было не рассмеялась. – Нора, что это значит?

Ирландка ухмыльнулась, метнула взгляд снизу вверх, раскрасневшаяся подле открытой печи.

– Мэм, я, честное слово, не знаю, о чем таком говорит ребеночек.

– Нет, мамочка, это было так мило со стороны Норы. Летающий человек со своими бабочками собрался меня кусать, а Нора зарубила его большим сверкающим кухонным клинком и еще порезала мне шею. Мне не больно из-за волшебных придираний.

– Ангелика. Ты никогда не должна говорить неправдy. Твоя ложь причиняет боль Господу. Из-за нее кровоточат Его раны и рыдают Его ангелы.

– Да, мамочка.

Ангелика заполучила весьма небольшой порез, но замечательно было по меньшей мере вот что: девочке привиделись во сне зубы, кои кротко впивались в ее шею и уши ровно так, как губы и зубы Джозефа впивались в шею Констанс. Нет, не замечательно: смехотворно. Он все объяснил бы логически. Она встретилась с ним, когда он спускался по лестнице.

– Ты спешишь. Прошу прощения за то, что задержу тебя.

Он загорелся гневом:

– Что еще?

– Я не могу сказать в точности.

– В таком случае, видимо, я не стану медлить.

– Нет, прошу тебя. Ангелику осаждает некая, некая боль. Не боль…

– Некая боль – не боль. Извини меня!

– Недомогание. Она ощущала его две прошлых ночи и два утра.

– Пошли Нору за доктором.

– Я полагаю, мне не следует этого делать. Твое терпеливое водительство пришлось бы весьма кстати.

– Отчего ты не в состоянии объясниться? Ребенок нуждается во внимании? Дорогая, ты – судия справедливей меня.

Его голос звенел насмешкой, что отсылала, вероятно, к тем вакациям, когда Ангелика занедужила из-за него и невзирая на его суждение, что она де пышет здоровьем.

– Ее боли – весьма странного свойства.

– Кон, ты не расскажешь обо всем простыми словами? Это вопрос женского толка?

– Ее недомогание… не подберу слова… оно совпадает с… вот оно: совпадает. Ее жалобы совпадают с болью, что она… не понимаю, что я говорю. Ее ручка и шейка. Понимаешь, я страдала тождественно…

– А ты полностью в своем уме? Тебя лихорадит? Потребно ли ей внимание доктора? Способны ли вы с Норой уладить этот вопрос в мое отсутствие?

– Разумеется. Я приношу свои извинения.

– Однако же не забивай голову ребенка чепухой. Она, видишь ли, повторяет все, что бы ты ни произнесла. – Он взял котелок с серпообразного столика красного дерева при входе и прищелкнул языком, воззрившись на Констанс, будто на упрямящийся образчик лабораторного оборудования. – Подойди ко мне, дорогая моя. Никаких причин для извинений. Ночью мы поклялись друг другу одолеть терзающий нас разрыв. Потому следи за благополучием ребенка – и расскажи мне обо всем вечером. И пусть доктор назначит тебе снотворные капли. Ты стала будто сова на моем ложе. Ну же, поцелуй нас. Превосходно. До вечера.

– Кто такой Лем? – Он достиг двери, когда она припомнила, о чем же хотела его спросить. Он медлительно развернулся к ней, на лице его написалась пустота.

– Произнеси еще раз.

– Лем. Кто такой Лем?

– Как тебе удалось… он сумел добраться до этого дома, дабы досаждать нам?

– Он тебе снился, ты проговаривал его имя, – сказала она, стараясь улыбнуться и тем смирить его нарастающий гнев.

– Он не представляет никакого интереса. Попрошайка, что подстерег меня на улице. Пошли за доктором.

Только не тверди ему нелепости на попугайский манер.

У девочки начнутся кошмары. Не разыгрывай трагедий.

Она придет в себя в два счета… заметь себе.

Она заметила себе и эти слова, и его тон; между тем он удалился. Но с какою легкостью он умолчал о пропасти, отделяющей искренние жалобы от кошмаров!

Она не послала за доктором, поскольку дитя ни на что более не жаловалось, а мета на шейке, безусловно, внимания не требовала. Однако тем же вечером Ангелика впервые непритворно воспротивилась спальне, кровати, дреме. Обширное чувствоизъявление дочери поразило Констанс: будучи безмерно прихотливым, оно не могло основываться лишь на ухищрениях своевольного ребенка.

– Мне чудно, – сказала Ангелика в итоге, мотая головой, дабы не закрывать глаза. Ее ножки сражались с плотно заправленными простынями.

– Чудно, любовь моя?

– Я не желаю спать.

– Но ты устала.

– Пожалуйста, не давай мне спать.

– Почему же? Спят все и каждый.

– Лучше бы я не спала. Я не желаю спать. Мне чудно. Когда я сплю.

– Я стану присматривать за тобой. Не покину этого кресла. Устроит это тебя?

– Обещай мне. Ты не будешь спать. Поклянись, мамочка.

– Клянусь. – Констанс легко засмеялась. – Я стану бодрствовать.

Почти на этом улыбчивом слове Ангелика задремала. И почти немедленно после этого в комнату вступил Джозеф; он шел из гостиной с целью разыскать супругу.

Он спросил, не уснуло ли еще дитя.

– Почти уснуло, – ответила Констанс. Весьма скоро он спустился из спальни, дабы увести ее, и она сказала: – Я буду мгновение погодя, – и притворилась, будто занята, раскладывая одежды в Ангеликином платяном шкафу. Он удалился вновь. По всей длине боковой панели шкафа бежала широкая трещина, возникшая, надо думать, недавно, и Констанс ощутила, как предмет дрожит под ее рукой.

До слуха Констанс доносились шаги Джозефа, что расхаживал наверху, и она знала: если он придет звать ее в третий раз, значит, терпение, кое он хранил одиннадцать месяцев, истощилось и срок, что она выторговала ложью несколькими ночами ранее, наступил. Джозеф рискнет жизнью супруги ради собственного желания.

Она слышала, как он нисходит, и несуразно ощущала себя девочкой, кою вот-вот выбранят. Она не в состоянии была сочинить предлог: одежды подобающе разложены, окна заперты, простыни в порядке, книги убраны с глаз, девочка сопит, его шаг в коридоре…

– Когда ты сделаешь мне одолжение, возвратившись на место?

Она была неправа, противясь ему. Сейчас, когда их разделяла Ангеликино ложе, ей нечего было сказать в свою защиту – только сослаться в очередной раз на предостережения докторов.

– Я обещала ей, – вздорно начала она взамен.

Она сидела в эдвардсовском кресле голубого шелка до тех пор, пока Джозефово топотанье наверху не угомонилось. Не угодив никому, она старалась не провалиться в дрему. Когда противиться сну стало невозможно, она взамен увидела сон о противленье сну. Она сидела на корточках в заброшенном саду за домом. Высокая трава кралась вверх по подолу ее ночной сорочки и щекотала ноги, рисуя на коже красные шишечки. Констанс поклялась сидеть в траве и никогда не спать, как спят взрослые, требуя того же от детей. Ей было холодно, а остаток солнца, оплавляясь, исчезал на глазах. Я никогда не усну, говорила она себе, потому что мне будет чудно. Иногда я буду моргать, но никак не более. И тут явился незабвенный палящий запах.

Ангелика уселась на краю кровати.

– Вот видишь, – упрекнула она; с ее личика не сошла еще припухлость, обретенная в ночных странствиях. – Вот видишь. Ты уснула. Ты мне обещала. Ты соврала. Хорошая мамочка не оставила бы меня одну.

Сжав принцессу Елизавету в кулачке, Ангелика пронеслась мимо ошеломленной матери, дабы найти Нору и вытребовать у нее утренние молоко и булочку. Скверное настроение отпустило ее не скоро, и в продолжение завтрака Констанс столкнулась с гневом ребенка и согласным чувством Джозефа.

XIIОн отбыл значительно раньше, чем должен был, явив неспособность вытерпеть лишний миг той жизни, кою вынужден был вести. Супруга предала его прошлой ночью, наутро же, столкнувшись с озлившейся на нее Ангеликой, Констанс со всей остротой ощутила нехватку его любви.

Столкнувшись с лишением неестественнейшего свойства, он проявлял героическую сдержанность, она же откликалась страхом. Доведись ей оказаться на его месте, она не была бы столь добра, она, верно, с наступлением вечера и не думала бы о здоровье супруги, напротив, попросту вкусила бы наслаждение, положившись в остальном на авось. И если случится худшее, почему бы не начать все сначала, радоваться жизни, не тяготясь более небрачной супругой и издержками на нее? Все эти долгие годы Констанс не заслуживала его добросердечия, она лишь требовала длить великодушие бесконечно, между тем лишая Джозефа его прав.

Значит, именно ей, жесточайше стесненной собственным нездоровьем, предстоит выправить превратную колею. Этим радужным утром Констанс осознала, что в ее власти – преподнести супругу дар, кой его окрылит. Она едва способна была сдержать себя, когда увидела, что способна осчастливить Джозефа одним лишь жестом, дать ему понять: ее сердце принадлежит ему, ее мысли естественным образом и вопреки всему вернулись к его довольству. Конечно, этот дар также служил нечаянно и ее целям, но вовсе не потому был ею замыслен.

Я с легкостью воображаю самообман, обуявший Констанс на этой стадии ее отчаянных и устрашенных борений, а также летучее, но сумбурное облегчение, кое она, должно быть, ощутила по избрании столь смехотворного средства, уподобясь любителю опия либо женщине, охваченной сновидением: она возродит для Джозефа домашнюю лабораторию – и все переменится к лучшему!..

О, сколь беспощадна она была все эти годы, сколь безжалостно злоупотребляла детским голосочком, настроенным в точности, дабы очаровывать молодого мужа, заставляя того исполнять ее желания: «Этой крошечной пахучей комнатке, разумеется, судьба сделаться детской, не правда ли, папочка?» И он привлек супругу к себе, облобызал ее, шепча: «Я полагаю, судьба ее именно такова». Его руки сжали ее, а назавтра он принялся упаковывать рабочие принадлежности.

Констанс застанет его врасплох своей изобретательностью, и, возможно, меж ними пробудится по меньшей мере искра взаиморасположения. Располагая лабораторией в доме, Джозеф смог бы давать Ангелике, если уж он настаивает, какие-нибудь уроки своей зловонной химии.

Либо, если он и в самом деле намеревался следовать сказанному, эту комнату может посещать, уделяя час-другой обучению, школьный наставник. Что еще замечательнее, Джозеф будет знать, что имеет власть над особым, неприкосновенным помещением, а значит, возможно, исчезнет нужда в иных комнатах.

Она не могла дожидаться вечера, дабы преподнести супругу свой дар и узреть цветение его довольства ею. Она доставит ему эту радость немедленно и по возвращении прикажет Норе переместить имущество Ангелики наверх сей же день. Оставив Ангелику, что все еще злилась на мать, под присмотром Норы, Констанс вышла из дому, села в омнибус, коим, вероятно, пользовался ее муж, пустилась в прогулку по улицам, что, скорее всего, помнили его поступь.

Она подмечала то, что Джозеф, очевидно, видел всякое утро, воображая, как он направляется к каждодневным ученым занятиям, дабы снискать семье достойное существование. Вид лошади, что пьет воду, мог напомнить что-то, и еще что-то, и затем еще что-то, а на конце соплетшегося вервия мудрости ждет ошеломляющее прояснение, и чрез него придумывается лекарство от какого-нибудь недуга. Благоухание корзинки цветочницы скоро пересиливается смрадом ветоши, сложенной в горки, либо апельсинной пирамидой на торговом лотке, гниющей с основания: глазам Джозефа город представал паутиной, в коей переплелись болезнь и здоровье, и разумным ученым надлежало их развести.

Она никогда не видела его лаборатории. Констанс готовила себя к огненным чанам, к ученым затворникам, что вперяются молчаливо в изящные микроскопы, к чащам неоглядных металлических сфер и башням дутого стекла. На полотнах она видала лаборатории, весьма похожие на суетные кузницы, однако в романе миссис Тер релл одинокий герой трудился глубоко в недрах альпийского замка, в подземной зале, холодной, как зима, даже июльским утром; в сей ледяной бездне он приготавливал эликсир для наследника престола, дабы поднести к детским губам стылое лазурное снадобье, единая голубая капля коего, попав в пересохший багряный рот, способна оживить и мальчика, и династию.

Констанс долго не могла разыскать лабораторию доктора Роуэна и принуждена была несколько раз просить о содействии, кое вышло противоречивым: сначала мальчика в фартуке, что бежал меж строений с огромным тюком, почти его перевешивавшим, затем старика с тростью, сопроводившего ответ очевидно подозрительным взглядом. Среди обширной совокупности зданий Констанс миновала всего одно дерево, при коем трое голубков попеременно нахохливались ради безразличной самки, та же удовлетворенно передергивала крылами, складывая их сердечком. Сквозь еще одни ворота Констанс выбралась в лабиринт пассажей и дверей, таивших за собой иные двери, вошла в здание, дабы тут же покинуть его с черного хода, став частью непрерывного людского потока, изливавшегося из одного сооружения в другое. В конце концов она достигла цели, укрывшейся в невеликом внутреннем дворике и словно бы проглоченной целиком очередным зданием – одноэтажной кирпичной постройкой без единого окна, пред коей в тени сине-зеленого свеса стоял ее Джозеф, пуская дым и наслаждаясь покоем беседы с мужчиной помоложе. Констанс увидела супруга за мгновение до того, как он ее заметил, она видела, как переменилось его лицо, когда он ее узрел. Его коллега отступил и вошел в постройку.

– Что привело тебя сюда?

На лице Джозефа запечатлелось детское замешательство; вероятно, он обратил внимание на ее приподнятое настроение.

– Я подготовила для тебя сюрприз. Примчалась мгновенно, чтобы увидеть, сколь ты обрадован.

– Твое явление само по себе сюрприз.

– Могу я взглянуть на лабораторию изнутри? Усердный труд, коим ты занимаешь себя ради нас каждый день…

Внешние кончики Джозефовых бровей опустились ниже обычного, обозначенные хмурью складки на его лице сделались плотнее.

– Обычно посетители не…

– Однако ты здесь начальник, а у меня есть для тебя чудесный подарок. Ну же, представь мне свою работу, и я расскажу тебе о самом радостном своем наитии, благодаря коему ты сможешь улучшить свое положение среди докторов в любой час дня либо ночи.

Она обогнула его, дабы отворить внешнюю дверь.

– Ты можешь не сразу осознать… – Но Констанс прижала палец к его губам и прошептала голосом маленькой девочки, что оставался незадействован столь долго:

– Я ужасно горжусь нашим папочкой.

Она обнаружила, что внутренняя дверь заперта. Джозеф колебался и, вероятно, все равно воспретил бы Констанс входить, однако в этот миг вышел мужчина, и Констанс шагнула внутрь.

Помещение оказалось темным (неудивительно, ведь в нем не имелось окон), однако обширнее, нежели предполагал наружный вид постройки; Констанс ощутила, что полнейшее молчание есть ответ на ее появление. Ее также устрашил запах, а когда глаза приноровились, ее желудок и иные сокровенные отделы организма дали знать о себе весьма неприятным образом. Зрение вернулось к ней. Она увидела коллег Джозефа, что бездвижно и молча взирали на нее со своих мест у рабочих столов. Затем нестерпимый гам вспыхнул и распространился, точно всепожирающее пламя, местами неторопливо, и вот уже вся лаборатория была равномерно захвачена его причудливой и текучей гармонией: волны гама брали начало то на расстоянии вытянутой руки, то в дальних углах сумрачного помещения. Констанс пожелала удалиться, однако же бросилась вперед по проходу меж столами и железными загонами.

– Я не понимаю, – кротко вымолвила она.

Пальцы Джозефа обвились вокруг ее локтя, но Констанс высвободилась.

– Я не понимаю, – повторила она. – Все это время? Ты хранил это в тайне?

Констанс ничего не могла с собой сделать: столь остро алкала она обнаружить свою невинность в отношении увиденного, что потянулась, дабы отворить один из забранных прутьями загонов.

– Почему они…

Однако он завладел ее рукою.

– Тебе нельзя к ним прикасаться. Ты можешь повлиять на чистоту результатов.

– Именно таково мое ощущение, – сказала она и вновь стряхнула его руку. Констанс ловила на себе взгляда его коллег. Все они желали ей исчезнуть, воображая собственных женщин в этом мглистом, дымном мире. Мужчины смотрели на Джозефа, спокойно и безмолвно требуя залатать прореху в их черной мистерии.

– Вернемся на свежий воздух, дорогая моя.

Провожаемая взглядами молчащих мужчин, она продолжила вторжение, вслушиваясь в эхо мольбы упрятанных в клетки зверей.

– Их страдания невыносимы, – сказала она.

– По всему вероятию – нет. Они на это не способны. И, разумеется, подобные состояния не поддаются измерению.

– Измерение? Неужели ты не способен увидеть собственными глазами? Возможно, потому ты и приглушил здесь свет.

– Достаточно. Достаточно.

– Бартон, что за милая гостья пожаловала к нам сегодня? – крикнул некто. Констанс ускользнула из Джозефовых робких рук и зашагала прочь от противоестественно радостного голоса.

Одна из стен была завешана чертежами. Скелеты, человечьи и звериные, совсем как в книге, кою Джозеф столь упорно стремился предъявить Ангелике, трепыхались один подле другого в воздушном потоке, что порождался движением Констанс. Лезвия на кожаных лентах были разложены со сверкающей точностью: мужчины должны хранить свои инструменты в порядке. Она распахнула бы запертые дверцы, освободила всех животных – но к чему сие приведет? Ее храбрости не хватит, чтобы их убить, а они со всей определенностью только этого и жаждали.

Он рысью настиг ее, схватил за руки.

– Я предупреждал тебя: открывшееся способно тебя смутить. Эти твари – не чьи-нибудь домашние питомцы, знаешь ли. Сегодня моровые поветрия не угрожают Ангелике благодаря труду, подобному нашему.

Дыхание отказало Констанс, плоть ее живота восстала против корсета.

– Не упоминай ее имени в этом месте, даже не думай о нем.

– Тебе следует понизить голос. Пойдем же.

Заарканив ее руку железной хваткой, солдат повел свою женщину по пути, коим она пришла; каждый обратил к ней взгляд; тучный и мерзкий старик, придержавший дверь, произнес гадким, угрожающим тоном:

– Как-нибудь в другой раз, мэм, как-нибудь в другой раз.

Снаружи, в яркости дворика, она глубоко вдохнула, дабы затопить и запах, и ощущение. Джозеф по-прежнему тисками сжимал ее руку, и утробу Констанс свело: его руки ответственны за все, за лезвия и кровь.

– Излишне ожидать, что ты поймешь, однако ты должна повиноваться и выказать уважение.

– Ах, как же ты все это выносишь? – взмолилась она наперекор сей вздорной жесткости.

– Приносить пользу науке необременительно.

Только вчера вечером эти руки касались ее обнаженных шеи и плеч, ее лица.

– Ты изъясняешься, будто уличный проповедник. А этот смрад! Им несет от тебя по ночам, хотя, полагаю, ты скребешь кожу до крови, только бы от него избавиться. Знай же, когда-то я думала, что это разновидность никудышного одеколона. Я бы непременно предпочла, чтобы так оно и было. Непременно предпочла бы. Лучше это, нежели…

– Зачем ты явилась сюда? Дабы устроить мне допрос?

– Я была столь слепа.

– Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь, и, подозреваю, ты тоже. Отправляйся домой, Констанс. Отправляйся домой.

– Твое сердце не сокрушается? Нисколько?

– Сию минуту. Отправляйся домой.

Она мыкалась от строения к строению, от двора к переулку, внутрь и вон, меж вонью и кровью, учеными мужами и мальчиками у кого-то на посылках. Кончиками этих самых пальцев он вкладывал ей в рот яства.

Он все хранил в тайне. Удивляться тут было нечему, однако умелость, с коей он действовал, проливала свет на его личность, разоблачая душонку, искривленную лживостью. Они беседовали о его работе в тот самый день, когда он просил ее руки, просил стать его женой. В тот самый день. Он отвез ее в Хэмпстед; в Хэмпстед-Хит он описывал героизм своей работы; и вот он сказал: «В самом ли деле мне не к кому более обратиться, если я желаю просить вашей руки?» – и ее сердце замерло, дабы, собравшись с силами, тотчас припустить, и она заплакала. Джозеф подарил ей наслаждение, а за считанные минуты до того отвлек ее внимание от творимого им ежедневно с живой плотью. Он брал Констанс в жены, не переставая думать о сей лаборатории. Он брал ее, он зачинал негодных и уродливых детей, постоянно размышляя о чудовищных деяниях в этой агонической зале.

Она обнаружила наконец последние врата и почти что выбежала на улицу. Омнибус ждал. Вот тут Джозеф проходил мимо лавки Пендлтона, увидел ее сквозь стекло, зашел внутрь, чтобы теми же окровавленными пальцами вдавить монеты в ее руку. Он гладив ее ланиты, сжимал ее перси, ласкал ее чрево, он… Констанс спрыгнула с омнибуса, не успел он остановиться, и поплелась на обочину дороги, где возрадовалась аромату лошадиных выделений. Дождь прекратился.

Здесь трудились мостильщики. Перестук их молотов разносился эхом по узкому дворику, посреди коего наблюдались лужицы и ручейки грязи и нечистот, и эхо молотов, а после и эхо эха, отразившись от замкнутой застройки по другую сторону, преображались в скачку лошади: она галопировала, не трогаясь с места, она попирала землю великанскими копытами, беспрестанно ими топоча. Лишь затем Констанс услыхала иные копыта: всамделишная лошадь бежала слишком споро через улицу, ее глаза походили на полированные сферы, влекомый ею экипаж накренился, катясь всего на двух колесах, кучер спрыгнул с козел. Экипаж рухнул, поводья переплелись, вслед за чем пала также лошадь, и падала она очень долго, поразительно долго, однако, что поразительно, недостаточно долго, чтобы сдвинулась с места маленькая девочка, коя застыла, будто ничего не замечая, растрачивая сей очень долгий, поразительно долгий миг на то, чтобы всего лишь подняться с грязной дороги, сжимая в ладошке нечто белое, только что подобранное.

Торжество ребенка, вызванное находкой белой малости, не угасло, даже когда девочка повалилась наземь под забрызганным рельефным боком извивающегося черного зверя. Кудри ее разметались, прикрыв личико, и Констанс успела даже возблагодарить Господа за то, что избавлена от вида округлившихся детских глаз; ребенок меж тем был вдавлен в землю, после чего страшная масса принялась на нем вертеться и содрогаться. Девочка не могла кричать, однако другие кричали за нее, пусть крики эти слышались поначалу лишь в кратких промежутках между звенящими молотами дюжины мостильщиков: большая лошадь по-прежнему скакала поверх искаженных очертаний меньшей.

Черный глаз черной лошади вращался в глазнице промеж покрытых сохлой слизью ресниц. Животина тщетно сучила ногами, стараясь перекатиться на копыта, однако преуспела лишь в трении ляжки о навоз, а под корчащейся мышечной гладью распростерлось ничком недвижное дитя, вдавливаемое в ослизлые лужицы и острые края незавершенной мостовой.

Мостильщики и кучер бежали к лошади; женщина рядом с Констанс завопила: «Это все он! Я видела! Он ее толкнул!» – и, отставив палец, замахала кулаком пред древним старцем, что прислонился к деревянной ограде ближе остальных купавшему ребенку. Один из мостильщиков, заслышав вопль, бросился вослед за стариком, каковой, заслышав обвинение, удалялся немощными прыжками. Мостильщик ткнулся головой старику в спи ну и поверг того на землю. Констанс, будучи не в силах вынести дальнейшее, бежала прочь и сбавила шаг, лишь когда от происшествия и сопутствующего гама ее отде лили многие улицы.